Якобы «психологическая» склонность к одиночеству может быть чем-то вроде карантина по команде иммунной системы, чтобы защититься от патогенов

Знаменитый математик и нобелевский лауреат Джон Нэш страдал шизофренией. Как выясняется, это психическое расстройство может быть связано с работой иммунной системы. Фото: кадр из фильма «Игры разума»

Исследователи из медицинской школы университета Вирджинии сделали удивительное открытие, о котором уже сообщалось на Geektimes. Оно заставляет задуматься о природе человеческого поведения. Почему одни люди общительные, легко идут на контакт и с удовольствием беседуют на бессмысленные темы, а другие предпочитают замыкаться в себе и размышлять в одиночестве? Причина не только в соотношении коэффициентов IQ и EQ, на которые влияет генетика и воспитание. Оказывается, прямое воздействие на мозг, в том числе на социальное поведение, оказывает иммунная система человека.

Другими словами, «драгоценная» и «уникальная» личность человека во многом формируется под воздействием посторонних патогенов и иммунного ответа на них.

«Раньше было принято думать, что мозг и адаптивная иммунная система функционируют независимо друг от друга, а любая иммунная активность в мозге считалась признаком патологии. А сейчас мы не только показали, что они тесно взаимодействуют, но и некоторые наши поведенческие черты могут развиваться благодаря иммунному ответу на патогены, — говорит Джонатан Кипнис (Jonathan Kipnis), декан факультета неврологии медицинской школы университета Вирджинии. — Это кажется безумным, но, возможно, мы просто многоклеточное поле битвы между двумя древними силами: патогенами и иммунной системой. Часть нашей личности в реальности может быть продиктована иммунной системой».

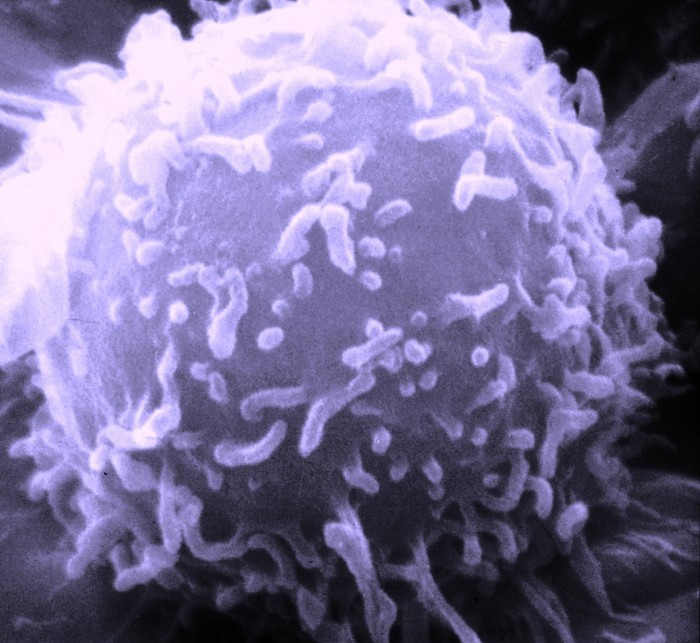

Лимфоцит — компонент иммунной системы человека. Фото сделано сканирующим туннельным микроскопом

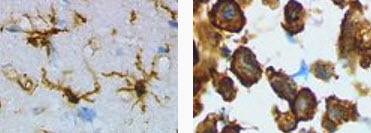

В принципе, в предыдущих научных исследованиях можно было найти косвенные подтверждения данной гипотезы о тесной связи мозга, иммунной системы и поведения человека. Например, было известно, что постоянный стресс может влиять на клетки иммунной системы, а именно, на микроглию — резидентные макрофаги центральной нервной системы, которые играют важную роль в формировании и поддержании контактов между синапсами. Микроглия составляет от 10% до 15% всех клеток мозга. В нормальных условиях она восстанавливает синапсы и стимулирует их рост. При частой повторной активации, однако, микроглия может повредить нервные клетки и вызвать воспалительные процессы. Негативное воздействие на микроглию в результате стресса приводит к изменениям в мозге и повышает риск психических расстройств вроде шизофрении.

«Острый стресс стимулирует иммунную систему. В стрессовой ситуации тело готовит себя к битве или бегству и готовится к получению травм», — объясняет д-р Астрид Фрибе (Astrid Friebe), чья научная группа в Рурском университете в Бохуме изучала механизмы, участвующие в этом процессе. Проблема в том, что микроглия адаптируется. Чем чаще мозг сигнализирует о стрессе, тем больше вероятность, что микроглия останется в этом режиме, и тогда она начинает представлять опасность для мозга.

Микроглия к мозге крысы до и после травматического повреждения мозга

Уже после этого открытия стало понятно, что мозг и иммунная система тесно связаны между собой и оказывают взаимное влияние друг на друга. Мозг напрямую связан с органами иммунной системы, такими как селезёнка. И наоборот, клетки иммунной системы постоянно проникают в мозг и выполняют там различные задачи, в том числе восстановление повреждённых синапсов.

Грубо обобщая, физическое и психическое здоровье человека представляют собой две стороны одной медали и не могут сохраняться по отдельности.

Учёные обнаружили конкретные медиаторы иммунной системы, которые оказывают прямое воздействие на мозг. Например, выяснилось, что использование противовирусного и иммуномодулирующего препарата интерферон альфа, который применяется при лечении гепатита С, приводит к развитию депрессии у 20-30% пациентов.

В прошлом году группа исследователей из университета Вирджинии обнаружила, что менингеальные мембраны (покрывающие головной и спинной мозг) в головном мозге напрямую связывают мозг и лимфатическую систему. Это открытие заставило переписать учебники биологии, которые десятилетиями констатировали, что у мозга нет прямой связи с иммунной системой.

Теперь эти исследователи продолжили свою работу и решили проверить гипотезу, что иммунный ответ на патогены способен напрямую влиять на социальное поведение человека. Например, что психологическая склонность к одиночеству может быть чем-то вроде биологической защиты, необходимой для выживания индивида — принудительного карантина отдельной особи по команде иммунной системы, чтобы снизить риск заражения при общении с себе подобными.

Это всего лишь предположение. Что выяснили учёные и что является научным фактом, так это то, что специфическая иммунная молекула интерферон гамма тесно связана с социальным поведением различных животных, в том числе мух, рыб данио-рерио, мышей и крыс. У всех них интерферон гамма резко активируется (как защитный механизм) при социальном взаимодействии с другими особями.

Обычно эта молекула производится иммунной системой как ответ на заражение бактериями, вирусами или паразитами. С помощью генетической модификации учёные блокировали производство интерферона гамма у подопытных животных. Это привело к двум эффектам. Во-первых, вызвало гиперактивность отдельных областей мозга. Во-вторых, уменьшило социальную активность подопытных, то есть уменьшило их общительность, если в случае мух и рыб данио-рерио можно говорить об общительности. После восстановления производства интерферона гамма активность мозга снизилась до нормального уровня, а социальное общение с другими особями восстановилось.

Активность мозга в нормальном состоянии. Иллюстрация: University of Virginia Health System

Гиперактивность мозга после блокировки иммунной системы может уменьшить общительность. Иллюстрация: University of Virginia Health System

Авторы научной работы делают однозначный вывод, что иммунная молекула играет «глубокую роль в поддержании правильной социальной функции» организма.

«Для организма исключительно важно общаться с себе подобными существами. Это важно для питания, полового размножения, собирательства, охоты, — говорит Энтони Фильяно (Anthony J. Filiano), кандидат наук, сотрудник группы Кипниса и главный автор научной работы. — Гипотеза в том, что когда организмы собираются вместе, то повышается риск распространения инфекции. То есть вам нужно общаться с другими, но при этом у вас повышается риск распространения патогенов». Вот почему инитерферон-гамма в эволюционном процессе используется одновременно как более эффективный способ подтолкнуть организм к общению с себе подобными и как антипатогенный ответ.

Таким образом, различные сбои в социальном поведении человека — психические расстройства, замкнутость, аутизм и прочие — могут быть прямо связаны с расстройством иммунной системы.

Маловероятно, что одна простая молекула может быть причиной или лекарством для таких сложных психических расстройств, но она определённо играет какую-то роль в развитии болезни, связанной с функционированием всей иммунной системы в целом.

В любом случае, обнаруженная связь между социальным поведением и иммунной системой открывает много интересных новых направлений исследований и теорий, которые нужно проверить.

Сейчас научная группа Кипниса из университета Вирджинии тесно сотрудничает с научной группой Владимира Литвака в медицинской школе Массачусетского университета. Владимир Литвак со своими сотрудниками разработал вычислительный подход для исследования сложной взаимосвязи между сигналами иммунной системы и функциями мозга под воздействием болезни и в здоровом состоянии.

«Используя этот подход, мы предсказали роль интерферона-гамма, важного цитокина, секретируемого T-лимфоцитами, в содействии социальным функциям в мозге, — сказал Владимир Литвак. — Наши результаты содействуют более глубокому пониманию социальной дисфункции в психических расстройствах и могут открыть новые возможности для терапевтических подходов».

Открытие действительно может найти применение для лечения психических расстройств вроде аутизма и шизофрении. Аутизм — довольно распространённое расстройство, которое проявляется в дефиците социального взаимодействия и ограниченных интересах человека. Иногда сопровождается повышенным интеллектом (у носителей генов аутизма обычно интеллект выше среднего, но сама болезнь может не развиться).

Среди симптомов шизофрении — одновременно позитивное и негативное чувство к человеку, предмету; чередование или одновременное существование противоречащих друг другу, взаимоисключающих идей в рассуждениях; бесконечные колебания между противоположными решениями; вера в то, что мысли воруются кем-то из головы либо вкладываются в неё; «звучание собственных мыслей»: ощущение того, что содержание мыслей становится доступно другим людям. Это тоже довольно распространённое расстройство, которым страдали знаменитый математик и нобелевский лауреат Джон Нэш (известный по фильму «Игры разума»), философ Фридрих Ницше, писатель Николай Гоголь, художник Винсент ван Гог и многие другие выдающиеся личности.

Научная работа опубликована 13 июля 2016 года в журнале Nature (doi: 10.1038/nature18626, pdf).

Комментарии (9)

robert_ayrapetyan

20.07.2016 08:06-2Шизофреника можно распознать по запаху — такой мускатный, запоминается на всю жизнь. Подтверждение попадалось в художественной литературе.

Nill_Tim

20.07.2016 14:38извините что.?

robert_ayrapetyan

20.07.2016 20:59Каждое животное (и человек в частности) обладает индивидуальным запахом. У людей больных шизофренией запах сильно выраженый, связан, вероятно, с химическими процессами, протикающими в организме (что частично подтверждает факты, изложенные в данной статье).

isden

23.07.2016 13:12Шизофрения — это целая группа довольно разных психических расстройств.

Не могли бы вы пояснить, что именно вызывает этот мифический запах и в какой момент развития болезни он появляется (напомню, что до появления явных симптомов (т.е. когда расстройство может диагностировать врач в соотв. с общепринятыми классификациями), у пациента могут проявляться некоторые неспецифические признаки (продромальный период), емнип аж за несколько лет)? Плюс еще не забываем про т.н. подтипы шизофрении.

А вообще, насколько знаю, уже давно идут споры о причинах и критериях диагностики.

robert_ayrapetyan

20.07.2016 21:20Из около-научных источников:

Еще одно интересное свойство запахов было обнаружено группой американских исследователей из Университета имени Вашингтона в штате Миссури. Им удалось обучить лабораторных крыс отличать по запаху шизофреников от здоровых людей. Ученые выделили пахучее вещество из пота шизофреников, установили его структуру и синтезировали. Оно имеет следующее название: транс-3-метил-2-гексеновая кислота (Химия и жизнь. 1975. № 6) (запах переспелых сладких фруктов). Описанное открытие продемонстрировало возможность использования запахов для диагностики некоторых заболеваний.

Из художественной литературы:

Доктор Ганнибал Лектер и врач из произведения «Палата номер 6» утверждали то же самое.

Из личного опыта общения.

I-denis

20.07.2016 11:03… блокировали производство интерферона-гамма у подопытных животных.

…

… После восстановления производства интерферона-альфа…

Опечатка? Блокировали гамма-интерферон же…

EndUser

https://geektimes.ru/company/dronk/blog/278466/

Danov

278466 > 278646

Последняя статья опубликована в 8 утра, а эта в 2ч ночи. И в этой статье более подробная информация. Статья 278466 фактически копируем переводы с других сайтов.

Mad__Max

Хромая у вас математика: 278466 > 278646

И 278466 хоть и в 8 утра опубликована, зато еще 5 дней назад до этой.

Но более полная, так что не совсем повтор.