«Классический» пункт взимания платы на обходе Воронежа — один из крупнейших в Европе

С момента публикации последней статьи на тему технологий платных дорог прошло более двух лет. За это время сеть платных дорог в РФ значительно увеличилась, появились и нашли применение новые технологии, наконец-то решились старые проблемы (и появились новые). А также был запущен мега-проект «Платон», о технологических нюансах которого можно выпустить целый цикл статей (про социальные нюансы скромно умолчим). Независимо от того, нравится нам идея платных дорог или нет, их автоматизация является очень интересной и специфической ИТ-задачей, находящейся на стыке различных дисциплин. Проектов в этой области будет становиться все больше, а людей с комплексным пониманием задачи, соответственно, все меньше. Поэтому, чтобы хоть немного исправить описанную плачевную ситуацию, давайте подведем итоги того, что уже наворочено в отрасли платных дорог в нашей стране, и посмотрим немного вперед, чтобы сориентироваться в технологиях, на которые делать ставку в ближайшие пару лет. Авось, пригодится.

Счастливого пути, или Шлагбаум в лобовуху

Промысел сбора денег за проезд по «классической» схеме с остановкой ТС у кабины (в зоне оплаты, как говорят специалисты) существует в нашей стране с 2011 года. На старте автоматизацией этого дела занимались сплошь иностранцы, но сегодня мы и сами кое-чему научились и даже «импортозаместили» некоторые компоненты. Базовые технологические моменты описаны в моей статье от 2012 года (ссылка) и с тех пор существенно не изменились.

На платных дорогах тариф зависит от класса ТС, определяемого по правилам ГК Автодор, которые в свое время были срисованы у французских консультантов. Правила выделяют 4 класса ТС: ТС высотой до 2 метров, ТС высотой от 2 до 2.6 метров, ТС выше 2.6 метров с двумя осями и ТС выше 2.6 метров с 3-мя и более осями. Как видите, в последних двух классах фигурируют оси, автоматический подсчет которых оказался непростой задачей в наших условиях. Дело в том, что в Европе для подсчета осей применяются оптические датчики, размещаемые у поверхности дороги. В совокупности с индуктивной петлей, которая чувствует наличие чего-то большого и железного наверху, эти датчики довольно эффективно считают оси. Но проблема заключается в том, что климат у нас такой, что одно межсезонье плавно переходит в другое, и все, что находится ниже 2-х метров, через пару часов может покрыться слоем воды и грязи (а на скоростных трассах грязь взлетает на все 10). Поэтому было принято решение считать оси с использованием видеокамер и софта машинного зрения, который сразу определял и габариты, и число осей. И тут возникли проблемы, свойственные уже системам машинного зрения: дождь, снег, зловещие тени, недостаточная освещенность, блики от фар — все это сбивает видеоклассификатор с толку. Сейчас уже никто не возьмется судить, что лучше — регулярно чистить оптические датчики или разгадывать ребусы шалящего в непогоду машинного зрения. Рассматривается и третий вариант с использованием альтернативных счетчиков осей на основе автономных магнитных датчиков в толще бетона или на основе недорогих лазерных сканеров (лидаров), подвешенных сбоку на высоте 2 метров. Для установки лидаров не нужно штробить бетон, они также отлично справляются с замерами габаритов, не боятся темноты и непогоды и могут стать полноценной заменой дорогостоящему оборудованию классификации.

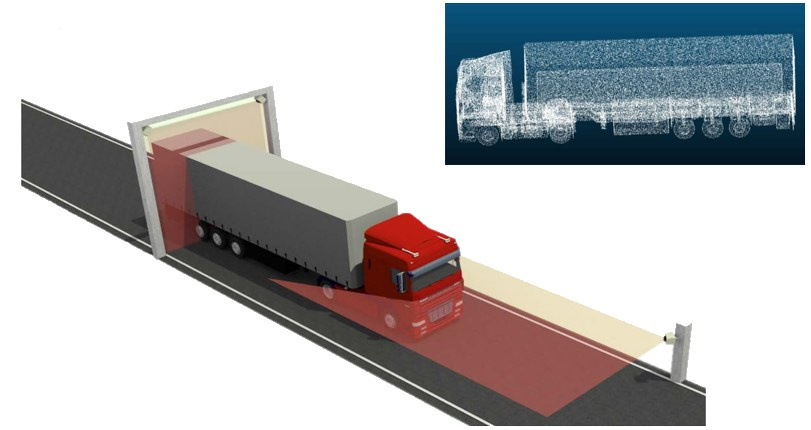

3D профайлер на основе лазерных сканеров и пример получаемого облака точек

Непрерывно совершенствуются как сами лидары (спасибо автономному транспорту за это), так и софт для них, который решает задачу анализа облака точек для выявления фич (колеса, прицепы, груз, количество и расположение стекол и т.п.). Сейчас уже начинают выводить на рынок недорогие лидары без вращающегося зеркала, умещающиеся в гнезде обычной противотуманки для применения в системах машинного зрения автономных автомобилей (что, в общем-то, тоже не для нас, так как вода непрозрачна для ИК-диапазона, и шмат грязного снега гарантированно ослепит самый изощренный ИИ).

Пользователям классической платной дороги хорошо знакомо понятие транспондер — электронный гаджет, с помощью которого можно проехать пункт оплаты без остановки. За техническими деталями снова прошу в мою статью (ссылка). Количество пользователей транспондеров постепенно растет, в летний сезон за ними вообще начинается давка. Но только недавно была, наконец, решена основная проблема и снято последнее серьезное препятствие на пути транспондерного счастья — теперь с одним единственным транспондером можно проехать по большинству платных дорог. Нет, понятно, что это очевидный пользовательский запрос. Но когда почитаете форумы европейских дальнобойщиков, вы поймете, что каждый из них вынужден возить целую коллекцию бортовых устройств (т.н. рояль) для оплаты проезда, топлива, экологических сборов и т.п. То есть, единого устройства у них нет и в скором времени не будет. Проблема это не техническая, а, скорее эволюционная. В 2012 году у нас еще был шанс сделать «как в Европе», но мы в кои-то веки сделали лучше. После нескольких лет разработки, отягощенной многосторонними согласованиями, еженедельными совещаниями на фоне непрерывной корректировки требований по мере дозревания сторон, у нас, наконец, заработала ИС межоператорского взаимодействия, выполненная в соответствии с европейскими стандартами ISO.

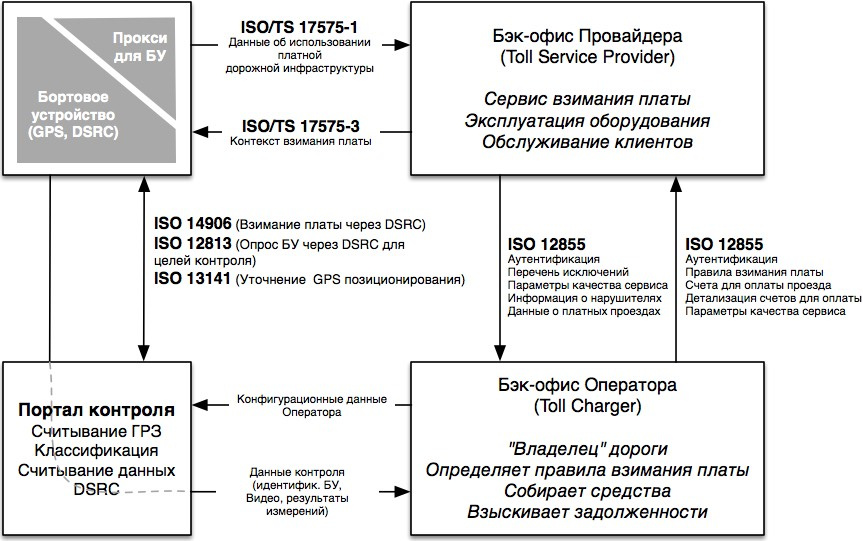

В рамках ИС были выделены следующие роли:

- Эмитент транспондеров, предоставляющий списки выпущенных транспондеров;

- Поставщик услуг, регистрирующий параметры транспорта, проезжающего по быстрым полосам ПВП

Архитектура ИС межоператорского взаимодействия основана на распределенном кластере первичных узлов, каждый из которых содержит копию всех данных, включающих списки транспондеров, ключей безопасности, записей о проездах с использованием транспондеров, различных корректировок, произведенных операторами и т.п. От оператора платной дороги, желающего подключиться к системе, теперь требуется только привести свои данные к стандартизованному виду, реализовать протокол обмена и залить «роуминговые» ключи на свои антенны DSRC для того, чтобы они могли корректно регистрировать проезды «чужих» пользователей. Так как базовое содержимое памяти транспондеров закреплено стандартом ISO 14906, который свято чтится всеми участниками, основные проблемы возникли в области корректировок данных и в общем недоверии операторов друг другу (что, собственно, и породило похожую на blockchain архитектуру репликации данных).

Очевидно, что будущее за технологиями электронного взимания платы (см. мою статью на эту тему). Только эти технологии позволяют взимать плату в режиме свободного потока, без шлагбаумов, капитальных сооружений и пробок в часы пик. А вот радужные ожидания от систем на базе технологий спутникового позиционирования наоборот, пришлось существенно скорректировать. Виной тому суровая реальность и практический опыт внедрения «Платона».

Гость из будущего

Мобильный и стационарный посты контроля системы «Платон»

Судьба проекта системы взимания дорожного сбора с 12-тонников (aka «Платон») драматична и наполнена болью, начиная от отмененного в 2014 году конкурса с участием мировых технологических грандов и крупнейших банков и заканчивая героическим вводом системы в эксплуатацию буквально годом позже силами структур Ростеха. Тем не менее, если закрыть глаза на ошибки и недочеты, чисто технологически «Платон» стоит на вершине горы систем взимания платы. Что одновременно и хорошо, и плохо, и дальше я объясню почему. Кстати, матчасть можно вспомнить тут: раз, два.

Технологическая новизна «Платона» и подобных систем заключается в идее полного отказа от использования наземной стационарной инфраструктуры для целей взимания платы. Вместо этого данные об использовании платных дорог формируются на основе привязки GPS треков к дорожному графу. Преимуществом подобного подхода является возможность покрытия режимом платности целой дорожной сети. Например, «Платон» покрывает все 50 000 км. федеральных дорог. При этом можно менять конфигурацию сети, добавлять или исключать сегменты, вводить разнообразные тарифы: за пробег, за участок, за часть участка и т.п. Можно даже объединять несколько сетей и нескольких операторов в рамках одной системы, например, федеральную сеть и региональные сети (структурированный подход к определению контекста взимания платы приведен в стандартах серии ISO 17575-*).

Стандартная архитектура гибридных систем взимания платы

А дальше начинаются минусы. Во-первых, от наземной инфраструктуры полностью отказаться не получилось. Подобному классу систем необходим дополнительный контроль исполнения правил взимания платы. Поэтому по всей сети федеральных дорог начали устанавливать стационарные порталы контроля (более 400 порталов), также по дорогам запустили автомобили контроля (числом более 100). Во-вторых, в ходе проекта стали возникать неприятные сюрпризы.

Дело в том, что аналогичные западные системы дорожных сборов с грузовиков используют бортовые GPS трекеры совмещенные с DSRC транспондерами (Германия, Словакия). При проезде порталов контроля от оснащенного таким трекером ТС в систему поступает следующая информация: класс (определяется лазерным сканером), фотография с распознанным номером, а также считанные данные DSRC, облегчающие идентификацию пользователя и включающие, к примеру, класс ТС и его номерной знак. Портал контроля может в автономном режиме сверить данные DSRC и данные непосредственных измерений и с большой долей уверенности принять решение о факте нарушения, а точнее о факте не нарушения.

В «Платоне» же, видимо, по причине экономии средств, было решено отказаться от добавления модулей DSRC в трекеры. Задача опознания нарушителя в заляпанном грязью грузовике, проносящемся посреди ночи под порталом контроля кардинально усложнилась — ведь теперь не стало двух независимых средств идентификации. В плохую погоду читаемость номерных знаков падает с обычных 96-97% до 60-70%, а в снегопад и после него зачастую читается только каждый третий номерной знак. Откуда взять вторичный источник достоверных идентификационных данных? Можно, например, взять частично прочитанный номерной знак и сверить его с базой данных зарегистрированных пользователей. Но каждый, кто занимался технологиями распознавания номерных пластин, только посмеется над этим, так как пластина обычно загрязняется или равномерно вся, или снизу вверх, поэтому результаты распознавания проседают сразу по всей пластине. По базе можно попытаться восстановить только номера любителей заклеивать отдельные цифры, но они погоды не делают.

Если системы контроля скоростных режимов могу позволить себе фиксировать ТС через одно (все равно будут бояться), то порталы контроля не должны пропускать ни одной машины, с номерным знаком или без, ведь все это деньги «владельца» платной дороги.

Вторая идея — восстанавливать данные о проездах под порталом по полученным трекам и пытаться сопоставить их с результатами наблюдений. Звучит в теории хорошо, но на практике получается ужасно, ведь после привязки трека к карте в системе остаются лишь идентификаторы дорожных сегментов, время проезда по которым несколько отличается от времени проезда под порталом. Можно также заставить прошивку трекера выдавать специальный пакет данных при проезде области, совпадающей с порталом (т.н. geo-fencing). Но это потребует хранить в памяти трекера и оперативно обновлять координаты всех порталов. Да и сама эта технология на мелких объектах работает с ошибками.

Вообще говоря, привязка трека к карте с целью расчета пробега — та еще задачка! Особенно если от точности привязки напрямую зависит качество выставляемого счета. В условиях плотной дорожной сети, где платные и бесплатные сегменты находятся близко друг от друга (например, бесплатный дублер параллельно платной дороге) скачки GPS трека могут приводить к ошибочному выставлению счета. В горной местности, в тоннелях, под эстакадами, на развязках, в лесу, рядом с высотными зданиями или вблизи Кремля данным GPS вообще нет никакого доверия, и разработчики софта изощряются как могут, пытаясь удержать ТС на маршруте по косвенным данным. В подобных условиях без дополнительных «маячков» на дороге нельзя ничего гарантировать. На помощь приходят все те же DSRC антенны, которые формируют аккуратное «пятно» на дороге. Стандарт ISO 13141 описывает сервис LAC (Localisation Augmentation Communication), позволяющий устанавливать недорогие автономные маячки DSRC, единственной функцией которых является запись фиксированного блока данных с координатами и таймстампами в память БУ, что является 100% свидетельством того, что ТС пересело пятно маяка. Логика БУ использует эти данные для уточнения GPS трека.

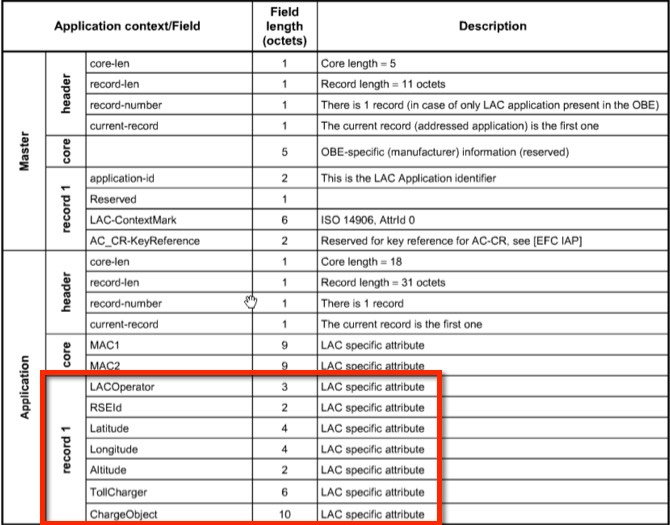

Пример данных DSRC по стандарту ISO 13141, дополняющих GPS трекинг

Ближайшее будущее технологий платных дорог

Все идет к тому, что шлагбаумы на платных дорогах должны скоро исчезнуть, а обирать автомобилистов станут электронным способом и на полной скорости. На пути к счастью у нас сейчас существуют три проблемы:

- Классификация по осям. Как уже говорилось в этой статье, углядеть оси на полной скорости довольно сложно. А если они подняты? В общем, неплохо бы отказаться от учета осей при расчете тарифа. Например, вместо количества осей можно использовать длину ТС.

- Слабая законодательная база для прижучивания нарушителей. Оператор платной дороги почти не имеет законных оснований штрафовать нарушителей, и если сейчас он имеет право не пустить ТС на свою дорогу без оплаты, то в режиме свободного потока у него отберут и эту возможность.

- Каша в голове у проектировщиков при выборе правильной технологии взимания платы в каждом конкретном случае.

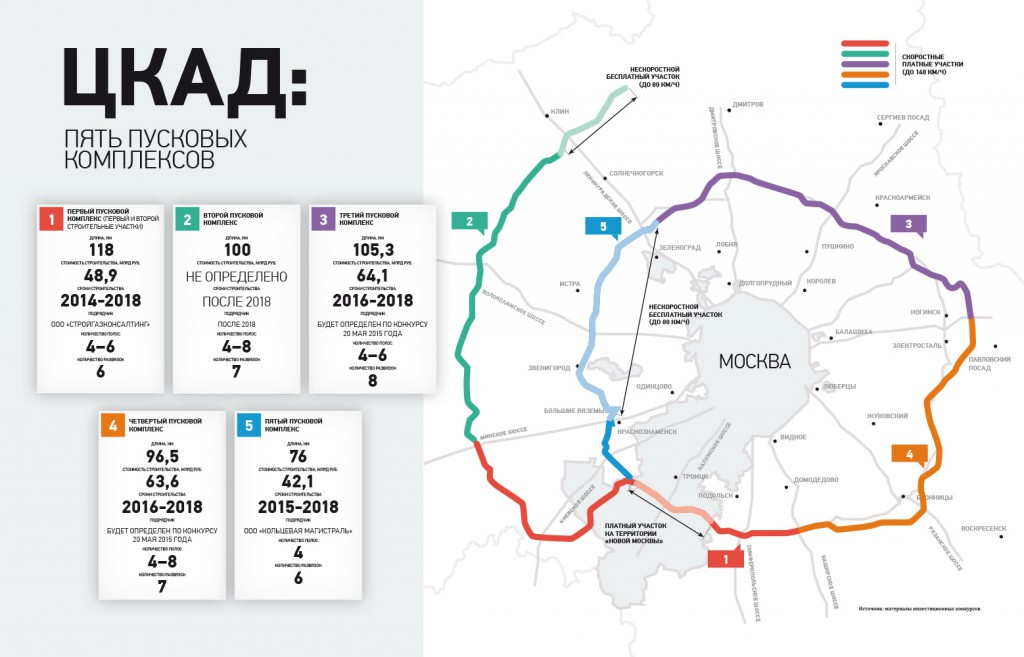

Среди перечисленных проблем только последняя относится к разряду технологических. Её мы и разберем на примере самого крупного инфраструктурного проекта ближайших двух лет — ЦКАД. В прессе недавно мелькнуло, что бесплатный участок под Звенигородом хотят запустить уже в этом году.

ЦКАД — первая платная дорога в РФ, которая, скорее всего, будет обходиться без шлагбаумов

В настоящее время существуют три основные технологии взимания платы в режиме свободного потока: GNSS — на базе привязки треков, DSRC — с использованием транспондеров, ANPR — с использованием распознавания номерных знаков. Вот сравнительная таблица параметров систем взимания платы на перечисленных технологиях (добавлены RFID и ручной сбор для полноты картины):

Сравнительные параметры технологий взимания платы (via).

Выбор технологии взимания платы неразрывно связан со стоимостью создания и эксплуатации платной дороги — ведь все будущие проекты носят инвестиционный характер, и чем дешевле будет объект, тем меньше (в теории) будет плата за проезд по нему.

Вот как технологии распределяются в зависимости от типа проекта.

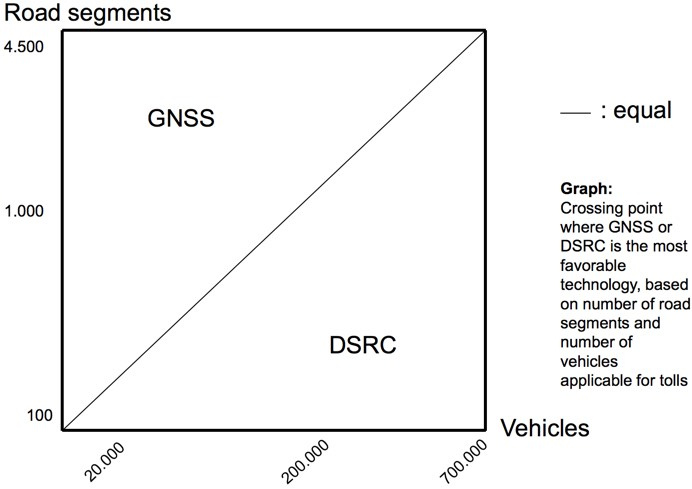

Карта выбора технологий. (via)

Как видно из картинки, заморачиваться с GPS трекерами имеет смысл только на крупных дорожных сетях и если наш клиент — коммерческий транспорт. Сложность дорожной сети определяется количеством сегментов, которые обычно определяются от съезда до съезда. Вот как определяется выбор базовой технологии в зависимости от количества сегментов:

Выбор технологии в зависимости от количества дорожных сегментов и количества пользователей платной дороги (via)

Как мы видим, на платных скоростных дорогах, где малое количество сегментов и большое количество пользователей, таких как ЦКАД (у которого, несмотря на длину, будет не более 30 сегментов), имеет смысл использовать порталы с DSRC антеннами для оплаты проезда и с видеокамерами для контроля нарушений. Это одновременно эффективно и технологически, и в плане стоимости создания и эксплуатации. Тем более, что по ЦКАДу поедут пользователи существующих платных дорог, которые к тому времени в подавляющем большинстве перейдут на единый DSRC транспондер. При этом крайне желательно обязать всех пользователей ЦКАД использовать транспондеры (их можно отдавать ниже себестоимости или вообще бесплатно вместе с абонементом, все равно окупятся десять раз). Для легковых ТС можно распространять «транспондеры в пакете» — готовое к использованию решение, позволяющее создать временную регистрацию пользователя с начальным балансом при первом проезде под порталом. Такие «заряженные» транспондеры можно продавать на заправках или даже через вендинговые автоматы.

В городской среде и на объектах платной дорожной инфраструктуры технологии DSRC должны быть дополнены технологиями оплаты по результатам распознавания номерного знака. В городе нельзя требовать от всех и каждого наличия транспондера, можно только аккуратно намекать и заманивать скидками. Камеры для распознавания номерных знаков могут при этом одновременно контролировать нарушителей. Подобным образом организован, к примеру, платный въезд в центральную часть Лондона. Да и в Москве система платной парковки в центре идентифицирует клиентов по номерным знакам.

А как же RFID, могут спросить меня коллеги, его же тоже используют для идентификации транспорта? Разумеется, RFID, также как и DSRC, является перспективным направлением и на нем тоже делают платные дороги (например, в США и в ЮВА). По плюсам и минусам могу сориентировать в комментариях, но, вкратце, если у нас уже создана и уже 5 лет работает инфраструктура для DSRC, введен в действие единый транспондер, технологическая поляна расписана в серии стандартов, сам девайс стоит не больше 10 евро (что сопоставимо по стоимости со скоростными автомобильными RFID метками) и имеет батарейку на 7 лет, то о чем еще можно думать? А еще — DSRC транспондер умеет пиликать и мигать лампочкой, сообщая о статусе операции! Мне кажется, поезд RFID в части отечественных платных дорог ушел. А вот идентификация транспорта в целях контроля (aka электронные номерные знаки) — задача как раз для RFID меток. Но это уже совсем другая история.

Комментарии (36)

Tagakov

16.06.2017 15:13+1Разве расположив на дороге нажимную пластину, зная скорость и длину авто, нельзя вычислить сколько у нее осей?

drosselmayer

16.06.2017 15:15+1Разумеется, можно. Проблема в том, что это: 1. Работает на малых скоростях (применимо только на ПВП) 2. Требует чистки и обслуживания даже больше простых оптических счетчиков. 3. Имеет механическую часть, которая потребует замены с демонтажом и перекрытием движения.

impetus

16.06.2017 16:59+1Толстый шланг с маслом или воздухом — и по скачкам давления в них считать оси, а по паузам — одной или разным машинам они принадлежат. Тоже, конечно крепить и чистить надо, но не механика. А долгоживучесть у толстого пластика или резины приличная.

Но вцелом это всё, как ни крути — повышает общее сопротивление транспортной сети, и так у нас в стране неприлично высокое, ухудшая и так аховую общую транспортную свзяность… Э-эххх…

drosselmayer

16.06.2017 17:03+2Есть датчики на оптоволокне, регистрирующие изменение геометрии при нажатии. Некоторые даже пытаются на этом делать WIM. Плюсы — монтаж в щель, не нужна бетонная подложка. Минусы — низкая точность, разные параметры по длине (замучаешься калибровать), дорогие ресиверы. Магнитные датчики интереснее, монтируются в дырки, живут долго на батарейках, ресиверы типа bluetooth низкого потребления. Но все это требует влезать в полотно, заботиться о замене, смотреть, чтобы ремонтники не сняли датчики вместе с асфальтом. Проще перестать считать оси или смириться с аналитическими погрешностями в оценке осей по внешнему виду.

Tagakov

16.06.2017 17:57Я просто фантазирую. Если бы я решал такую задачу, я бы попробовал вариант с лежащим на дороге железным прутом и микрофоном регистрирующим воздействия. Какое оптоволокно? :) Очень занимательно узнать, что для такой, казалось бы, простой задачи решили использовать такие сложные технологии, вероятно это оправдано, но я, в силу отсутствия опыта, просто не могу увидеть причин.

drosselmayer

16.06.2017 18:01+4Там важный параметр насколько быстро датчик вернется к начальному состоянию. Когда грузовик проносится со скоростью 150 спаренные оси ударят по датчику почти одновременно, он должен их четко различить. Также влияют звуковые и вибрационные волны, асфальт летом мягкий, колеса могут быть приспущены или надуты, могут быть сдвоенными и т.п. Так что народ упражняется по-полной.

telobezumnoe

17.06.2017 00:13+1более того на этих пунктах оплаты в выходные и летом постоянные пробки… могли бы камеры повесить как с скоростным режимом, а потом как со штрафами взымать плату, но… у нас видимо своей головой думать не умеют, просто перенимают опыт европейцев 20 века… а самое глупое, что транспордеры оплачивают только по м4 и где нибудь в подмосковье по нему уже нельзя проехать… плюс неудобно пополнять счет… толку от этой скоростной дороги, когда на пункте оплаты теряешь уйму времени? а по фото номеров с камеры можно определять тип транспортного средства и соответственно применять тариф к нему. можно ещё сделать знак обязывающий грузовики проезжать только по одной полосе и там установить пункт весового контроля. все эти проблемы выдуманны, и вероятно чиновники просто головой думать уже не умеют

drosselmayer

17.06.2017 08:10В моей статье это проблема №2. Права оператора очень слабо закреплены законодательно. С одной стороны, он обязан обеспечить сбор денег с автомобилей в интересах госкомпании («владельца» дорог), с другой стороны, проезд ПВП без оплаты почти ничем не грозит автомобилисту. Поэтому единственным техническим средством достижения показателей остается тот самый шлагбаум. Для видео-толлинга нужны две вещи: 1. гарантия того, что выставленный счет будет оплачен и 2. Чистые номерные знаки. Как Вы понимаете, проблемы у нас по обоим пунктам. Но все идет к тому, что видео-толлинг у нас все же будет в дополнение к транспондерам.

telobezumnoe

17.06.2017 08:57тех кто не платит и сейчас хватает, проезжают плотно прижимаясь к впередидущему тс. нечитаемые знаки можно исправлять на постах гибдд, далее камеры сейчас способны и в очень плохих условиях идентифицировать номер, можно их дублировать на въезде и на выезде что повысит шансы идентификации, тс с большими долгами при помощи сотрудников гибдд и приставов арестовывать тс, такая практика уже давно применяется, тем более можно автоматизировать при въезде идентификацию и сообщать на попутный пост информацию. зато не надо платить куче операторов сидящих на пунктах взымания платы, так же строить эти сооружения с шлагбаумами… просто так не попилишь, трансордеры, проблемность пополнения счета (чаще через левые платежные системы) отсюда и весь геморрой

chieftain_yu

16.06.2017 17:12+1Если взимать плату за касающиеся дороги оси — то, наверное, можно.

А если нет, и грузовик идет порожняком, то есть одна ось у него поднята?

drosselmayer

16.06.2017 17:18+2Я об этом тоже вскользь упомянул в статье. Насколько я знаю, сейчас проблема поднятых осей пребывает в тумане и решается на уровне белковых компьютеров — операторов в кабинах, которые могут откорректировать класс ТС. В режиме freeflow все усложнится кардинально. Технические решения есть, но это уже какой-то космос, недостойный подобного приземленного применения.

Dmitry_4

19.06.2017 08:30Теоретики? У многих грузовиков оси поднимаются от земли. Было три, стало две, у х ты

drosselmayer

19.06.2017 08:41Дмитрий, прежде чем повышать самооценку за чужой счет, внимательно читайте статью и комментарии к ней.

boblenin

16.06.2017 19:04+1EzPass например делает так: маркер выдается на конкретное ТС, при оформлении учитываются параметры (оси, экологичность, тип и т.д.). Если по платной дороге кто-то проезжает без него — автоматом фотка и штраф. Ну а вопрос соответствия можно решать рандомными проверками.

Соответственно не надо заниматся распознаванием изображения, и с погодой проще.

drosselmayer

16.06.2017 19:33+1У Автодора транспондеры привязаны к юзеру, а не к машине. Поэтому юзер теоретически может переставлять транспондер из легковушки в грузовик и обратно. Что, соответственно, заставляет каждый раз определять класс, чтобы сформировать правильное списание со счета. Если бы в транспондере был записан класс ТС, то оборудование на портале просто проверяло бы соответствие класса и фактического ТС. В этом случае оси смотреть даже не обязательно, аналитических признаков более чем достаточно. Ну, и выборочные проверки глазами, если паранойя замучила.

boblenin

16.06.2017 19:43Странное решение привязывать к юзеру, особенно если это юр. лицо.

drosselmayer

16.06.2017 22:18+2На тот момент, когда оно принималось, были другие условия. Такой подход позволяет обойтись без программаторов транспондеров в пунктах продаж. Транспондеры централизованно прошиваются и распространяются по пунктам продаж, а привязка происходит в момент продажи через CRM путем чтения наклейки со штрих-кодом. Упрощение процесса распространения на начальном этапе — довольно существенный аргумент в пользу этого подхода.

boblenin

16.06.2017 23:35Разумно. Ну значит привязка к ТС — это вопрос развития бизнеса. Можно решить попросив пользователей хотя бы ввести информацию о VIN для всех ТС, которыми они владеют и где собираются использовать транспондер. А дальше задача определения конкретного ТС из небольшого списка существенно проще чем определение вообще любого ТС.

stalinets

16.06.2017 22:09Всё-таки непонятно усложнение системы. Водители платят автоналог, водители покупают бензин, водители теперь ещё платят за проезд по платным автодорогам. Ведь всё равно это контролируется централизованно, так нельзя ли упростить? Например, включить и платные дороги, и автоналог в цену бензина (а лучше — и прочие платежи, типа пошлин за получение прав и тому подобное)? В разы уменьшится бюрократия.

drosselmayer

16.06.2017 22:20+3Вы серьезно хотите обсуждать подобные вопросы в технарском топике? Ведь тут у каждого есть позиция по этому вопросу. Даже у меня. Только кому она тут нужна? Не все вопросы решаются системно, не все вопросы решаются. Да и вопросы не всегда вопросы :)

Cast_iron

16.06.2017 22:24+1По Вашей теории водители никогда не использующие платные дороги будут постоянно за них платить.

И по словам законотворцев акциз на топливо должен был заменить транспортный налог.

anti-nasch

17.06.2017 08:03+1Мысль не новая. У нас просто страна контрастов. Либо ничего, либо все!

Содрали идею национальной системы взимания платы с грузовиков у Европейцев. Там была реальная потребность взимания платы (возмещение вреда), так как Европа -это с десяток транзитных стран, и на одном баке 12 тонный грузовик может запросто проскочить какую либо страну и не заправляться. Это значит ущерб нанес и не заплатил.

У нас, кто то из «умных» посчитал нашу страну транзитной с ее размерами… явно человек не лишенный зрения… Это значит три налога, акцизы в топливе — это раз, транспортный налог — два и еще налог за проезд по бесплатным федеральным трассам -это три. Либо плати, либо штраф… :(, т.е. по любому плати.

Коллеги, а чего Вы удивляетесь, это это же не единичный случай — это тенденция, например платные парковки в Москве в таком нереальном количестве и с такой ценой. Сейчас модно зарабатывать на транспорте, в смысле на налогах связанных с транспортом, а как еще прикажете это делать крупному бизнесу и чиновникам. Кормовая база в кризис сузилась и пошли перегибы…

А вообще коллеги, топик чисто технический, тема высокотехнологическая и весьма интересная, предлагаю на этом сосредоточиться, чтобы не уйти от сути задуманным автором…

ptica_filin

17.06.2017 09:52Платные дороги в России отличаются от бесплатных тем, что их строительство финансируют частники. Полностью или в доле с государством. А частник, как любой нормальный человек, хочет возврата своих вложенных средств. Желательно с процентами. Вот через плату их и возвращают.

anti-nasch

17.06.2017 11:22+1Таки и провоцируют подискутировать на бизнес темы. Один раз отвечу. Какие частники уважаемый ptica?

Это такая видимость, для тех кто не знаком с реальной реализацией в России этих инфраструктурных проектов на принципу ГЧП.

Там соотношение заемного капитала (деньги банка) и частника обычно 80/20. Заемные деньги (80%) частники берут в банке под гос проект. Это значит под гарантии государства. Сами заемные деньги как правило берутся тоже в Гос банках или приближенных банков к Государству тоже частниками не с улицы (это значит, что «если что» государство подкинет таким банком в случае «кассового разрыва»). А реально частные деньги (акционерные), это тоже не 20 процентов, это кавинанты в финансовой модели. Кроме того их же частники (акционеры) в первый же год вытаскивают реально немногочисленные вложенные собственные деньги и даже умудряются прилично зарабатывать через понятные подряды при создании инфраструктурного объекта.

Так что нет там практически частных денег.

telobezumnoe

17.06.2017 14:42невидимая рука рынка)) думают что в результате конкуренции между частниками цена будет ниже госмонополии, которая может изготавливать по себестоимости ( конечно учитывая проектировку и тд) по сути будет получать плюшки в виде налогов от улучшения инфраструктуры, транспортных связей между регионами. в то время как частник будет только прослойкой в освоении денег.

chieftain_yu

19.06.2017 09:05Если я ничего не путаю, то как минимум часть платных дорог будет генерировать оператору деньги независимо от трафика.

В договор о государственно-частном партнерстве часто включаются пункты, что в случае выручки менее (подставить сумму) остальное до (подставить сумму2) компенсирует государство.

drosselmayer

19.06.2017 09:45+1Сейчас существуют две схемы: 1. Оператор получает оплату за сервис, а все собранные деньги поступают «владельцу» (например, ГК Автодор). 2. Оператор собирает средства на свои счета, а соинвестору — государству поступают оговоренные в контракте фиксированные суммы (или процент).

Схема 1 сейчас доминирует. На уровне бизнес-процессов возникают существенные нюансы. Например, в случае пиковых нагрузок при схеме 1 оператор не будет открывать шлагбаумы, так как его KPI — уровень собираемости, который жестко контролируется «владельцем». По схеме 2 оператору проще пропустить людей на дорогу бесплатно, лишь бы не вызывать негатив, так как его KPI — общее количество собранных средств. Отсюда и разные подходы к управлению. При схеме 1 оператор будет держать персонал и обеспечивать отказоустойчивость, чтобы соблюсти KPI по доступности сервиса. По схеме 2 оператор будет экономить средства и принимать риски по отказу оборудования и систем с целью уменьшить OPEX. Время покажет, какая схема эффективнее, но пока судить рано.

AmirL

17.06.2017 14:33+2Забавный факт, в средневековье европа утопала в грязи. А теперь когда они привели все в порядок, сделали газончики, тротуары, асфальт и добились таки того, чтобы было чисто… у них стал климат хороший. А у нас межсезонье, да… Если вокруг асфальт, насыпи и трава — то грязи появится будет не откуда.

Насчет оптических датчиков, так может помогло бы сделать участок образцовой трассы перед въездом в КПП? Тогда и не так грязно было бы. Хотя не уверен, какой длины это должно быть. Возможно это нужно все дороги в норму привести и по грунтовкам запретить ездить :) (или мыть колеса после них).

lovermann

18.06.2017 13:58+1Это очень глобальная тема, которая довольно сильно ветвится на подпроблемы, одна из которых — это технологии строительства дорог и инфраструктуры в общем. Даже не только строительства, но и поддержания и обслуживания. Про финансирование уже молчу. Реалии России, мне кажется, таковы, что всё сводится к тому, что ответственность никто ни за что не несёт, никому качественные дороги не выгодны и интереса что-то делать нормально, тоже ни у одной из сторон нет :D

anti-nasch

18.06.2017 22:10С этим согласились,

интерес к качеству строительства, как и все остальные подходы к бесплатным и платным дорогам в России не сильно различается. Были просто господряды, а потом стали государственно — частные проекты…

и как вы хотели, что этим стали заниматься другие чиновники или другие менеджеры в частных компаниях??? может быть у них ценности поменялись и цели тоже… нет… люди же — те же, ценности — те же, цели — те же итд :)

Ну и плюс, проекты инвестиционные от 10 лет и более, за это время ответственные за реализацию на местах успевают несколько раз смениться… отвечать по факту некому :)

теперь про глобальные под темы, которые вытекают из поднятого глобализма:

— ГЧП (государственно — частные) проекты, как новая форма финасирования инфраструктурных проектов (профиль автодорожные ГЧП проекты)

— КЖЦ (контракты жизненного цикла финасирование — проектирование — строительство — эксплуатация), как форма реализации автодорожных ГЧП проектов

— Ключевые технологические решения, для автоматизации основных бизнес процессов автодорожных ГЧП проектов с целью достиженя бизнес KPI и нормативных требований

Dessloch

19.06.2017 09:46А каковы расходы на содержание самой системы Платон в процентах от собираемой суммы? У меня Платон ассоциируется с взиманием платы в туалетах, т.е. глупо, мелко и нерационально.

anti-nasch

19.06.2017 10:23Про расходы на содержание, Вам никто не скажет, это коммерческая и не только тайна :).

Про «глупо», точно не глупо, даже «умно», вопрос как всегда для умно кого?

Про нерационально, тут как говориться смотри пункт первый, так как вся нерациональность должна доказываться на цифрах, которых в открытом доступе нет.

Коллеги, скатываемся на чистую экономику и политику. Тоже неплохо. Но для этого можно просто зайти на реальные форумы где общаются дальнобои, там все написано, как это «хорошо» работает и что они про это думают…

Тут были робкие попытки поговорить про тему вариантов классификации транспорта для целей взимания платы, типа «шланг с маслом» и так далее, еще идеи есть?

green_worm

26.06.2017 09:38А вот кстати, кто-нибудь курил тему — какие возможно применить административные меры к водителю, проехавшему «шлакбаум» без оплаты?

drosselmayer

26.06.2017 11:11Сейчас практически никакие. Но технически нужно готовиться к тому, что эту ситуацию все-таки разрулят на гос. уровне. То есть, каждый хитрила должен быть зафиксирован с детальностью, необходимой для составления пакета документов в суд. То есть, по аналогии с аналогичными «штрафовалками», должны соблюдаться следующие требования:

— На изображении ТС должен быть виден номерной знак, модель ТС (можно без цвета)

— На изображении должен стоять штамп с датой, временем, идентификатором камеры (отметкой места съемки)

— Камера (с ПО) должна иметь сертификат СИ и поверку как минимум по времени (чтобы нельзя было оспорить время правонарушения). Также можно получить сертификат СИ на координаты — тогда нельзя будет оспорить и место съемки, и в суде будет «железная» тройка — фото ТС, время и место.

— Должна быть исключена модификация собранных данных кем бы то ни было. Т.е., у суда должна быть уверенность, что данные поступили в автоматическом режиме, а не из фотошопа. Технически корпус камеры должен быть опечатан, фотоматериалы должны иметь ЭЦП по ГОСТу (просто ЭЦП не считается)

При этом любая аналитическая обработка, типа распознавания ГРЗ, классификации и т.п., не является доказательством в суде. Это только для удобства поиска и формирования материалов.

VivaFidel

Личный вопрос :"И тут возникли проблемы, свойственные уже системам машинного зрения: дождь, снег, зловещие тени, недостаточная освещенность, блики от фар — все это сбивает видеоклассификатор с толку. "

Есть ли у вас статистика по качеству работы данного способа классификации в зависимости от погодных условий?

drosselmayer

Говорить о статистике без упоминания конкретных решений нельзя. А мне бы не хотелось обсуждать конкретные решения в комментариях.