Ровно 40 лет назад отделившись от самолёта-носителя Ту-95КМ в свой первый одиночный полёт отправился МиГ-105.11 получивший за свою характерную форму прозвище «лапоть». Это был аналог орбитального корабля, созданного как часть авиационно-космической системы «Спираль» по которой также должны были быть созданы самолёт-разгонщик способный развить скорость в 6М и две ракетные ступени для вывода корабля на орбиту. В итоге были изготовлены только корабль и несколько его копий в масштабе 1:3 которые слетали в космос. Несмотря на это «Спираль» и американский проект X-15 которые были родом из 1960-х оказались ближе всего к завершению из всех проектов воздушного старта космических грузов на данный момент.

Трудности в создании двигателя для гиперзвукового самолёта-разгонщика (ГПВРД) и хроническое невезение преследовали такие проекты. И даже сейчас, когда казалось бы появление первых рабочих ГПВРД (X-43 и X-51) открыло для таких проектов дорогу в космос, появление многоразовых первых ступеней (от SpaceX, Blue Origin и Индии) похоже собирается окончательно поставить на истории этих проектов жирную точку. Что же им всё время так мешало? Об этом и пойдёт речь ниже.

Теория

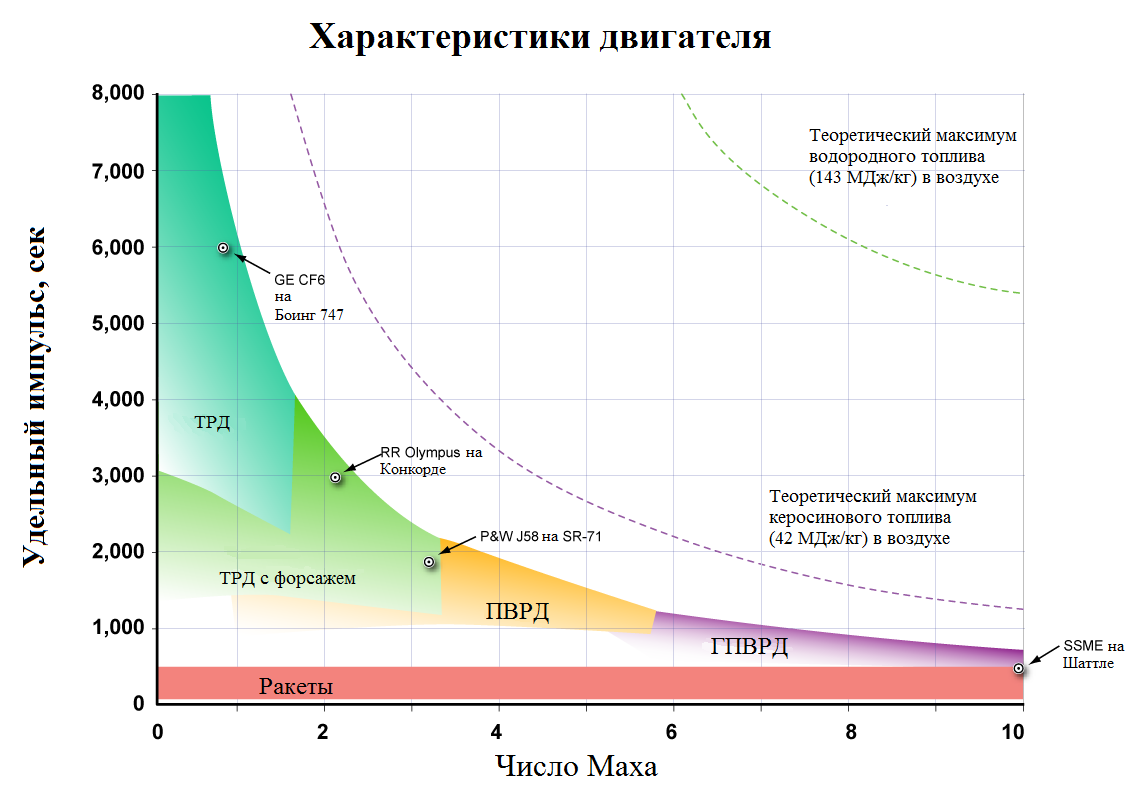

Чем же так выгоден воздушный старт? Дело в том, что он позволяет экономить в массе ракеты за счёт того что часть скорости и высоты покрываются самолётом-разгонщиком (то есть снижает необходимый запас характеристической скорости или delta-V), также это позволяет ставить сразу на первую ракетную ступень ЖРД с вакуумными соплами, которые имеют больший удельный импульс, что увеличивает эффективность двигателя и также снижает вес ракеты. При этом двигатели самолётов, такие как турбореактивные (ТРД), прямоточные (ПВРД) и даже гиперзвуковые (ГПВРД) — хоть и имеют удельный импульс, падающий с ростом скорости, но он всё равно остаётся существенно выше чем у ЖРД до 10 скоростей звука (10М):

Кроме этого до 1993 года посадка ракетной ступени на двигателях казалась слишком сложной и не рассматривалась как перспективное направление для многоразовых космических систем. Так что подавляющее большинство многоразовых проектов до этого момента так или иначе опирались на концепцию конструкции с крыльями или несущим корпусом и горизонтальную посадку.

Сравнение выгоды воздушного старта от максимальной скорости самолёта-разгонщика:

| Скорость разделения | 0,75М | 2,5М | 3,1М | 6М |

|---|---|---|---|---|

| Высота разделения | 9 км | 20 км | 22 км | 26 км |

| Необходимая delta-V | 8,51 км/с | 7,49 км/с | 6,47 км/с | 5,59 км/с |

| Доля от delta-V у земли | 92% | 82% | 78% | 67% |

Казалось бы, и дозвуковой старт позволяет экономить не мало (вплоть до 10%) — но в данном случае проявляется сразу несколько проблем: для того чтобы получить максимальную выгоду при старте с ограничением ?1М нам надо забраться как можно выше. Но из-за падения давления воздуха на высоте скорость сваливания (минимальная скорость) нашего самолёта начинает расти, при этом скорость звука (максимальная скорость) наоборот начинает падать. Наиболее показательным в этом планет стал разведывательный самолёт Локхид У-2, который забирался на высоту до 21 км. При крейсерской скорости в 805 км/ч у него было безопасное окно скорости всего в 19 км/ч (после модернизации самолёта увеличивше его вес безопасное окно стало ещё меньше), выход из которого грозил сваливанием в штопор или даже разрушением самолёта. Этому графику безопасных величин сходящемуся с увеличением высоты в одну точку пилоты дали весьма красочное название «гробовой угол» — отчасти за то что при испытаниях самолёта из-за этого эффекта погибли три лётчика-испытателя. Для стратегического разведчика с такой опасностью можно было мириться, но для обычного коммерческого «космического извозчика» — это оказывается чрезмерный риск.

Таким образом все современные проекты воздушного старта оказываются ограничены практическим потолком транспортных самолётов, составляющим обычно 10-12 км. На этой высоте у вакуумного сопла ЖРД всё ещё есть существенные потери в эффективности, что означает более медленный старт и большие потери в момент старта ракеты (когда доля потерь и так больше всего). Таким образом нам надо или использовать специально разработанные для таких больших перепадов высот двигатели или делать двигатель с «промежуточным» соплом. Это вынуждает нас фактически делать специализированную ракету-носитель для воздушного старта которая не будет иметь унификации с наземными образцами, или использовать существующие на данный момент компоненты ракет наземного старта не оптимальные для воздушного и терять таким образом значительную часть от его преимуществ.

Существовавшие ранее проекты:

Ракетоплан X-15

Сбрасывался из-под крыла одного из двух выделенных для этого бомбардировщиков B-52 на высоте 13,7 км при скорости около 800 км/ч. После этого ракетоплан запускал свой ЖРД на компонентах этанол/кислород и в зависимости от плана полёта набирал максимальную высоту или скорость, после чего планировал на дно солёного озера и садился на переднюю колёсную стойку и две задних лыжи. Всего ракетопланов было три: 1) X-15-1 — базовая модель совершившая 82 полёта; 2) X-15A-2 — версия сделавшая в общей сложности 53 вылета, на которую в ходе полётов установили дополнительные сбрасываемые баки и абляционную защиту, с помощью которых Уильям Найт смог достигнуть скорости 7247 км/ч в полёте №188; 3) X-15-3 — версия использовавшаяся для высотных полётов, на нём в полётах №90 и 91 Джозеф Уокер смог забраться на высоту выше 100 км — за общепринятую границу космоса (линию Кармана), больше этого не удалось сделать никому за 199 полётов 3-х ракетопланов.

Полёты продолжались с 8 июня 1959 года до 24 октября 1968 года, после 6 переносов 200-го полёта из-за разных причин он был отменён вместе со всей программой 20 декабря 1968 года. В полёте №4 5 ноября 1959 года Скотту Кроссфильду пришлось аварийно садиться из-за небольшого пожара. Не рассчитанный на посадку с полными баками ракетоплан X-15-1 переломился, но лётчик при этом не пострадал. На восстановление повреждений ушло 2,5 месяца. В полёте №74 9 ноября 1962 года двигатель ракетоплана X-15A-2 не смог выйти на полную мощность, из-за чего решено было садиться в не плановом месте и с превышением лимитов по массе и скорости, от чего ракетоплан при посадке перевернулся и загорелся, лётчик Джон Маккей получил серьёзные увечья. Ракетоплан X-15-3 был вовсе потерян в полёте №191 15 ноября 1967 года, когда при входе в атмосферу он попал в штопор, лётчик Майкл Адамс погиб. Оба оставшихся целыми X-15 сейчас экспонируются в музеях.

X-15 мог с трудом мог добраться до космоса (что сейчас легко делает New Glenn стартующий с земли) так как его топливо было далёким от идеала, имея удельный импульс всего в 276 сек. Это позволяло ракетоплану иметь запас характеристической скорости 2,4 км/с — намного меньше минимальных необходимых для выхода на орбиту 7,8 км/с. Но для этой проблемы было элегантное решение: предполагалось разработать для ракетоплана X-15-3 дельтовидные крылья, рассчитанные на большие скорости, а сам ракетоплан собирались запускать с дополнительной ракетной ступенью со спины стратегического бомбардировщика XB-70 «Валькирия». Новые крылья для ракетоплана продувались в аэродинамической трубе с 1966 года вплоть до катастрофы X-15-3 поставившей точку на этой идее.

Лётные испытания двух построенных «Валькирий» шли нормально вплоть до 14 октября 1965 года, когда у первого образца при испытаниях на скорости >3М набегающий поток воздуха сорвал с левого крыла 60 см его сотовой конструкции. Скорость этого прототипа решено было ограничить М=2,5. При совместных показательных полётах второго образца «Валькирии» и F-104 «Старфайтер» 8 июля 1966 года последний засосало и ударило об крыло «Валькирии» турбулентным потоком. Пилотировавший F-104 Джосеф Уокер (поставивший рекорд высоты на X-15) погиб при ударе, «Валькирия» от полученных повреждений свалилась в плоский штопор и разбилась, один из двух её пилотов не смог катапультироваться и также погиб.

Полёты оставшейся «Валькирии» продолжались до 4 февраля 1969 года уже с ограничениями скорости, пока этот проект и вовсе не был закрыт тогдашним министром обороны Робертом Макнамарой вместе с другим примечательным проектом — космопланом X-20 «Динозавр».

Параллельно со сбросами ракетопланов «Стратосферные крепости» B-52 участвовали в испытаниях NASA аппаратов с несущим корпусом названных за их форму и посредственную аэродинамику «летающими ванными» — корабли серии M2-F1, M2-F2 и M2-F3 (по центру). Как высказывался об этом летательном аппарате Милтон Томпсон: «если бы человек выпал из B-52 в момент отделения M2-F1 от самолёта, то аппарат опередил бы его у Земли». В дальнейшем аэродинамику улучшили, благодаря чему появились HL-10 (справа) и X-25A (слева), но все эти аппараты имели лишь небольшие двигатели и предназначались исключительно для исследования аэродинамики при спуске с орбиты что, в итоге легло в основу конструкции «Спейс Шаттла». Так что рекордом для всех трёх аппаратов стали результаты в 1976 км/ч по скорости и 27524 м по высоте показанные на HL-10 в полётах 18 и 27 февраля 1970 года соответственно.

«Спираль»

Сердцем программы должен был стать гиперзвуковой самолёт-разгонщик, который должен был развивать 4-6М. В начале этот проект хотели поручить ОКБ Туполева (уже занимавшемся в тот момент Ту-144) но в итоге он от него отказался. Проект приняло ОКБ Микояна которое проводило продувки моделей самолёта в аэродинамической трубе вплоть до закрытия проекта. Самолёт-разгонщик разгонялся с помощью разгонной тележки до скорости 400 км/ч после чего запускал свои двигатели и отрывался от земли. Для улучшения аэродинамики после взлёта нос самолёта поднимался, ограничивая тем самым обзор в низ — такой вариант использовался на Ту-144 и «Конкорде», а для советского бомбардировщика Т-4 пошли ещё дальше и сделали кабину полностью закрывающейся.

Так как базовое топливо для ракетных ступеней (фтор/водород) и топливо для ГПВРД самолёта-разгонщика (водород) до этого не применялось для этих целей — решено было на начальном этапе разработать промежуточный вариант системы с несколько худшими показателями. Однако даже этот промежуточный вариант должен был стать по многим показателям лучше всего что было создано до этого, а основной вариант системы и вовсе поражает воображение:

| Характеристики | Промежуточный вариант | Основной вариант |

|---|---|---|

| Топливо разгонщика | керосин | водород |

| Топливо ускорителей | кислород/водород | фтор/водород |

| Скорость разгонщика | 1200 м/с (4М) | 1600 м/с (6М) |

| Высота отделения | 22-24 км | 28-30 км |

| Масса взлётная (общая) | 130 тонн | 115 тонн |

| Масса корабля | 6,8 тонны | 8,8-10,3 тонны |

| Масса полезного груза | - | 0,5-2 тонны |

Несмотря на одновременный старт создания разгонщика, двигателей к нему и орбитального корабля, к закрытию проекта в начале 70-х двигатель был не готов, продувки моделей разгонщика продолжались до 1975 года, а только 25 апреля этого года (уже после официального закрытия проекта) — самолёт-аналог МиГ-105.11 был передан с завода-изготовителя для испытаний. Так как корабль имел военную направленность, предполагалось что кабина пилота будет отстреливаемой, иметь собственные двигатели и парашют для возможности самостоятельного схода с орбиты и посадки на землю. Из-за общих проблем с проектом эта часть корабля реализована так и не была.

В первые самолёт-аналог МиГ-105.11 был сброшен с Ту-95КМ в своём 11 совместном полёте 27 октября 1977 года, после чего приземлился ВПП Грошево. Испытания аналога проходили до 13 сентября 1978 года, когда из-за ошибки руководителя полёта при заходе на посадку по неправильному курсу в вечернее время пилота ослепило Солнце, в результате чего произошла жёсткая посадка повредившая шасси. 24 октября самолёт был отправлен на подвесе того же Ту-95КМ на Тушинский машиностроительный завод для ремонта. Хотя самолёт-аналог в дальнейшем и отремонтировали, однако этот полёт на ТМЗ так и остался для МиГ-105.11 последним.

После официального закрытия проекта оставалась надежда на использования для старта орбитального корабля самолётов из других проектов, более всего на эту роль подходил проект Т-4 ОКБ Сухого, история которого по своему интересна. Так как у СССР не было возможности создать столь большое число авианосных группировок сколько было у США, для борьбы с ними требовалось найти какой-то другой способ. Обычное ядерное оружие для этих целей не подходило, так как за время между получением информации о место положении авианосца и подлётом ракеты он мог выйти из радиуса поражения. Поэтому было предложено для этой цели создание небольшой группировки стратегических бомбардировщиков с ядерным ракетным вооружением.

Расчёты показывали, что для прорыва ПВО авианосного соединения они должны были иметь весьма высокую скорость — порядка 3М. В конкурсе участвовало 3 конструкторских бюро: ОКБ Туполева с проектом Ту-135, ОКБ Яковлева с проектом Як-35 и ОКБ Сухого с проектом Т-4. В итоге выиграл проект ОКБ Сухого, а сам Сухой и Туполев при этом поссорились, что привело к их знаменитому разговору при обсуждении будущего данного проекта:

Туполев: «Сухой — мой ученик, я его знаю — он с темой не справится.»В итоге один экземпляр Т-4 всё-таки был построен и проходил испытания вплоть до перехода на сверхзвук, но из-за того, что Туполев в итоге смог добиться того чтобы новые образцы Т-4 не стали производить на Казанском авиационном заводе — проект в итоге затормозился и вскоре был закрыт.

Сухой: «Именно потому, Андрей Николаевич, что я ваш ученик, я с ней справлюсь.»

Для дальнейших испытаний орбитального корабля уже были изготовлен МиГ-105.12 (для испытаний на сверхзвуке) и приступили к строительству МиГ-105.13 (уже для испытаний на гиперзвуке). Оба этих аналога не были закончены до конца к моменту начала строительства «Бурана», когда их строительство полностью было свёрнуто, при этом третий аналог всё же проходил испытания в термобарокамере в то время как второй просто простоял на ТМЗ до конца 70-х. Сейчас единственный летавший экземпляр МиГ-105.11 стоит в Центральном музее военно-воздушных сил в Монино, бок о бок с Т-4 и со сверхзвуковым пассажирским Ту-144 (история которого была немногим удачливее).

Ещё один весьма интересный момент: Гагарин защитил свой диплом 17 февраля 1968 года, темой его дипломной работы стал космический корабль с решётчатыми рулями (как те которые сейчас применяются на многоразовых версиях ракет семейства Falcon 9). В дальнейшем это направление должно было стать темой его кандидатской работы. Юрий Алексеевич погиб 27 марта того же года в своём выпускном полёте с инструктором, в котором он после продолжительного перерыва в полётах должен был снова получить право самостоятельно летать…

МАКС

Проект предусматривающий старт с АН-325 (увеличенной версии АН-225, построенный для перевозки «Бурана», центрального бака ракета-носителя «Энергия» и других негабаритных грузов весом до 250 тонн которых он может нести внутри фюзеляжа или на внешней подвеске). Конструкция общим весом в 275 тонн включающая бак, орбитальный корабль и 7 тонн полезной нагрузки должны были выходить на орбиту благодаря уникальному в своём роде двухкамерному двигателю РД-701 работавший на компонентах топлива керосин+водород/кислород. Двигатель имел два режима: в первом из них для увеличения тяги в обе камеры подавалась значительная доля керосина (что обеспечивала в 2,5 раза большую тягу), при этом в дальнейшем двигатель переходил на второй режим в котором подача керосина полностью прекращалась (обеспечивая на 10% больший удельный импульс):

| РД-701 | 1-й режим | 2-й режим |

|---|---|---|

| Тяга, тс | 408 | 160 |

| Удельный импульс в вакууме, сек | 415 | 460 |

| Давление в камере сгорания, атм. | 298 | 148 |

Европейских проектов было сразу несколько:

Проект RT-8 немецкой фирмы «Юнкерс» — предусматривал старт двухступенчатой крылатой ракеты с 3-километровой тележки с разгоном до 900 км/ч, также рассматривался воздушный старт. Обе ступени предполагали посадку на землю, вторая ступень предполагала вывод чуть менее 3 тонн на орбиту, также предусматривался перелив топлива водород/кислород из 1-й ступени во 2-ю. Проект завершился с закрытием фирмы в 1969 году.

Оригинальный проект MUSTARD британской авиастроительной фирмы BAC — предусматривавший запуск трёх одинаковых аппаратов общим весом около 424 тонны. После набора 2 км/с скорости и 56 км высоты двигатели отключались, и два крайних аппарата перекачивали оставшееся топливо водород/кислород в средний аппарат, после чего отделялись и садились по-самолётному. Полезная нагрузка должна была достигать 5 тонн, проект не вышел за стадию начальной конструкторской проработки, но получил значительную известность в СМИ.

Британский проект EAG.4396 предусматривавший запуск корабля и ракетной ступени с самолёта при скорости 4М. Ракетная ступень имела в качестве топлива керосин/кислород и два сбрасываемых бака. По проекту прорабатывались разные варианты корабля/ракеты в качестве носителя, но из-за его военной направленности о нём практически ничего не известно.

Проект «Le transporteur aerospatial» французской фирмы Dassault Aviation — это самолёт-разгонщик с ПВРД, разгонная ступень и ракетоплан в которых в качестве топлива должен был использоваться водород на всех стадиях.

Современные проекты

Это ракета-носитель «Pegasus XL» — это запускаемая на высоте 12,4 км с модифицированного широкофюзеляжного пассажирского самолёта Lockheed L-1011 «Трайстар» ракета-носитель сверхлёгкого класса. Вес ракеты составляет 23,12 тонны, а полезная нагрузка может достигарть 443 кг. С 1990 года было запущено всего 43 ракеты этого класса, при этом с середины 2013 года у Orbital ATK было всего 2 контракта с NASA по которым за 55 млн $ был запущен спутник CYGNSS 15 декабря 2016 года, а 8 декабря 2017 года должен полететь спутник ICON уже по цене 56,3 млн $, после чего у фирмы вовсе не остаётся контрактов. И это не удивительно: после появления на рынке SpaceX запускающей для NASA тонны грузов по цене в районе 87 млн $, смысл от использования «Пегасов» практически пропал. А для коммерческих заказчиков, которым запуск на ракете Falcon 9 обходится в 62 млн $ — «Пегас» выглядит ещё более неприглядным предложением.

Запуск 8 микроспутников в 28,9 кг каждый по миссии слежения за ураганами CYGNSS от NASA

Несмотря на это фирма не отказываться от своей крылатой ракеты и даже подписала в октябре 2016 года договор на их запуски с самого большого в мире самолёта Stratolaunch позволяющей нести по 3 «Пегаса» сразу. Но с новостями о первых тестах ракеты «Электрон» от Rocket Lab, возвратом к полётам японской ракеты SS-520-4 до конца 2017 года, первыми суборбитальными полётами ракеты Vector-R и готовящейся к полётам Firefly Alpha (имеющим тот же класс грузоподъёмности, но в 6-10 раз меньшую стоимость) — шансов у этого проекта практически не остаётся.

Проект швейцарского суборбитального корабля SOAR, использовавший в себе наработки другого европейского проекта «Гермес». Предполагалось что суборбитальный корабль будет запускать дополнительную ракетную ступень (которую по договору должна была производить РКК «Энергия») что позволяло бы выводить до 250 кг на орбиту. Первые тестовые полёты должны были стартовать в 2016 году, но из-за финансовых проблем к концу этого года фирма объявила о банкротстве. Дальнейшая судьба проекта находится под вопросом.

В отдельную категорию можно отнести проекты SSTO:

Это другая перспективная ветвь развития средств вывода на орбиту именуемая «single-stage-to-orbit» — выход одной ступенью на орбиту. Главной проблемой при данном подходе является необходимость набрать 7,8 км/с орбитальной скорости и 200 км высоты необходимых для опорной орбиты, при этом гравитационные и аэродинамические потери приводят к тому что такой корабль должен иметь запас характеристической скорости в 9-10 км/с.

Это весьма жёсткие условия для корабля с ЖРД, так как для самой эффективной топливной пары водород/кислород которая используется на данный момент, имеет удельный импульс 3816 м/с на уровне моря и 4462 м/с в вакууме — по формуле Циолковского выходит, что корабль должен в таком раскладе иметь соотношение собственной массы к массе топлива около 1:10 а то и больше — то есть на двигатели, баки, систему управления и полезную нагрузку должно приходиться меньше 10% массы. При этом массовое совершенство современных ракет использующие алюминий-литиевые сплавы и углеволокно достигает 5% от веса только при компонентах керосин/кислород, а в случае водород/кислородного топлива — этот показатель оказывается ещё меньше. То есть на полезную нагрузку практически ничего не остаётся. При этом реальная возможность реализации такого проекта появилась совсем недавно, с первыми экспериментами по использованию в качестве конструкционного материала для самой ракеты и её баков углеродного волокна — прежние материалы не давали шансов получить необходимого массового совершенства.

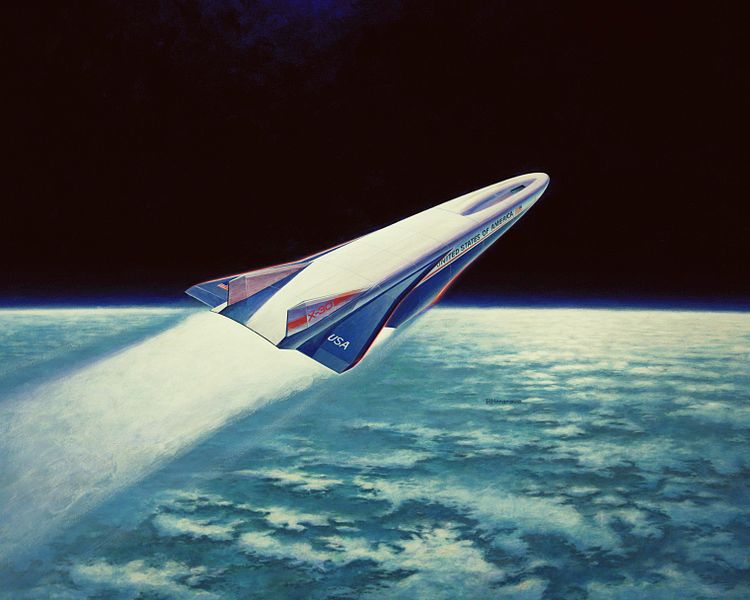

X-30 — проект многоразового корабля, прорабатывавшийся в 1982-1993 годах. В качестве двигателя в проекте предлагалось использовать ГПВРД, для охлаждения обшивки и рекуперации энергии — предлагалось прокачивать под обшивкой водород, который после нагрева должен был выбрасываться позади корабля создавая дополнительную тягу. В качестве обшивки рассматривались сплавы титана и алюминия и углерод-углеродные композиты (использовавшиеся также в Шаттлах и на Буране). Проект был закрыт из-за технических проблем — в частности отсутствия действующих образцов ГПВРД, которые в дальнейшем были разработаны и произведены в проектах X-43 и X-51.

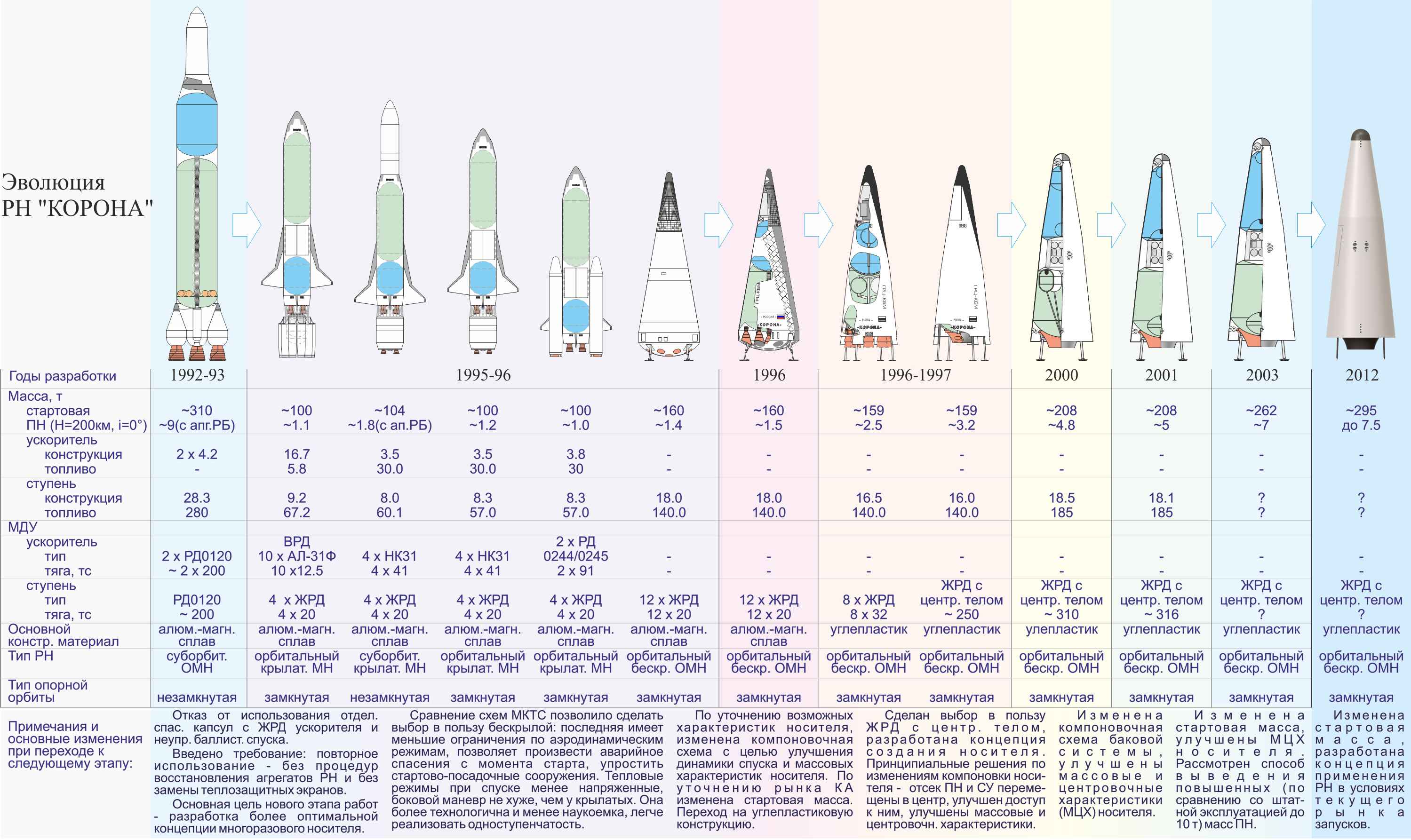

Проект «КОРОНА» от «ГРЦ Макеева» прорабатывавшийся с 1992 по 2012 год — это одноступенчатая ракета-носитель около 300 тонн веса которая по мере развития проекта (и перехода с алюминий/магниевых сплавов на углепластик) полезная нагрузка росла с 1 до 7,5 тонн груза. Проект не получил должного финансирования и был закрыт в 2013 году.

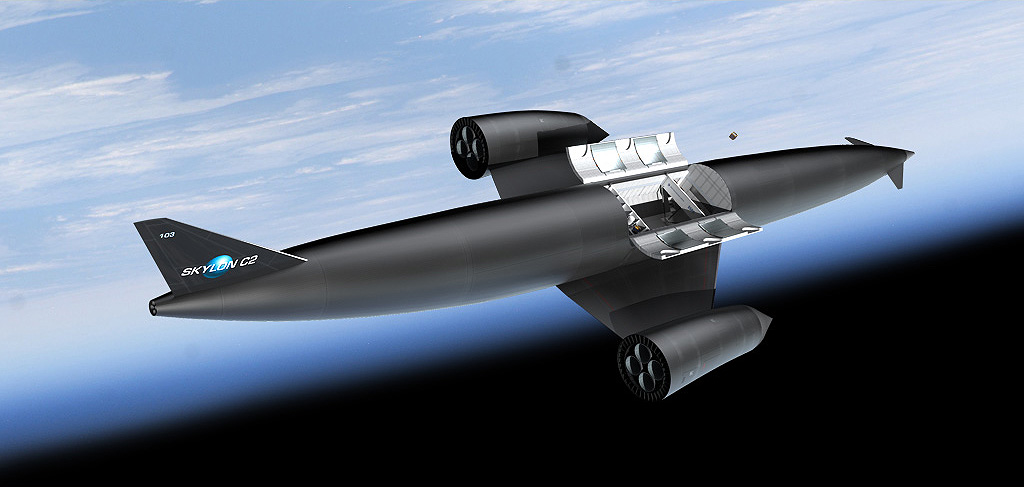

Британский проект HOTOL стартовавший в 1982 году, и его идеологический наследник Skylon стартовавший в 2004 году и должен привести к первым испытательным полётам в районе 2025 года — это проект многоразового космического корабля с гибридными водородными двигателями, которые должны работать до скорости в 5,4М и высоты в 26 км, после чего переходить на использования собственных баков с кислородом. Корабль должен доставлять до 17 тонн на НОО и до 7,3 тонн на ГПО. Общая стоимость проекта оценивается в 12 млрд $, по планам корабль должен использоваться до 200 раз.

Проект «Дельта клиппер»

Также именуемый просто как DC-X, этот проект стал первой попыткой продемонстрировать жизнеспособность идеи SSTO «в металле», и первой ракетой которая села на реактивной тяге 18 августа 1993 года (став тем самым основой для «Кузнечика» от SpaceX). По программе было осуществлено 5 полётов последний из которых закончился жёсткой посадкой, повредившей корпус ракеты. Данный испытательный образец решено было не восстанавливать, а изготовить новый (DC-XA) который на свой 3-й полёт смог подняться на высоту в 3140 метров (в 4 раза выше полётов «Кузнечика»), но посадке после следующего полёта одна из опорных ног не вышла из-за чего ракета упала и загорелась (что усугубилось утечкой из бака кислорода). Хотя затраты на проект на тот момент составляли всего 110 млн $ (в пересчёте на текущие цены) — от проекта было решено отказаться в пользу следующего в списке:

Сравнение размеров X-33, VentureStar и Шаттла

Американский проект VentureStar — стартовавший в 1992 году, был весьма немалых размеров как можно судить по схеме: при стартовой массе в тысячу тонн 20 из них должны приходиться на полезную нагрузку. По проекту должен был быть построен и испытан его уменьшенный аналог — X-33, после чего к 2004 году должен был быть построен уже полноразмерный корабль. Из-за проблем с композитным баком жидкого водорода и другими техническими проблемами X-33 так и не был достроен, что вызвало отмену всего проекта. В дальнейшем NASA удалось решить проблему с композитными баками и ряд других проблем — но было уже поздно. На основе наработок этих проектов сейчас разрабатывается проект XS-1 под эгидой DARPA:

P.S. Если вас заинтересовала тема воздушного старта — я бы вам порекомендовал книгу «Космические крылья» В.П. Лукашевича и И.Б. Афанасьева, где тема существовавших ранее проектов (вроде X-15 и «Спирали» и множества других) освещается намного подробнее.

Комментарии (51)

vesper-bot

27.10.2017 09:28+2Х-30 значит в итоге не взлетел… мда. В 1992 (1993?) году был в московском ДНТТМ сеанс связи с космонавтами на «Мире», там, помнится, американцы тогда были, и порядка 20 с чем-то детей получили возможность задать по одному вопросу на орбиту и получить ответ. Я вначале хотел там спросить что-то про биологические эксперименты, вопрос начинался с «будут ли», но потом подумал, что один бит информации в ответе (а на большее нет времени) меня не устроит, и затеял спросить про Х-30. Видимо, там, помимо персонала ДНТТМ, сидели особисты, и меня тихо задвинули в конец очереди, из которой прошло человек 15 из-за проблем с установкой модулированного канала связи. Я до сих пор помню, как тогда ревел.

Вообще, история очень интересная, вся как таковая, и если честно, то досадно, что не взлетели самолетные варианты первых ступеней — я думаю, что с самолетного разгона ПН может быть и побольше, чем с возвращаемой первой ступени.

voyager-1 Автор

27.10.2017 10:01Я тоже за самолётный старт, только сейчас остались только проекты с дозвуковым стартом — а тут мне кажется овчинка не стоит выделки. Вот если бы было можно что-то типа проекта D-21 на базе SR-71 сделать, или вроде проекта МиГ-31Д сделать (только на базе МиГ-25 — у него максималка должна быть больше), тогда должно было бы неплохо получиться. Но боюсь что скоре МиГ-25 за SR-71 в музеи последует, чем начнёт спутники возить.

Ещё можно было бы сделать ракету-носитель на базе РД-701, с центральным многоразовым блоком из углеволокна с обвязкой из 8-16 баков в добрых традициях Kerbal Space Program). В начале расходуем баки с керосином и сбрасываем, затем постепенно сбрасываем баки кислорода и водорода — в таком варианте должно получиться 1-2% ПН думаю (для тяги РД-701 это выходит около 5 тонн).

И стоимость разработки должна выйти не такой дорогой. Тут можно даже (если уж совсем мечтать) договориться с NASA так что они будут делать баки из углеволокна, а Роскосмос — трёхкомпонентные двигатели. При этом ни нам, ни им не надо будет разрабатывать никаких новых технологий + общее финансирование. Не уверен что это возможно в текущих реалиях, но в целом проект должен быть не обременительным для бюджетов NASA/Роскосмоса.

BlackMokona

27.10.2017 10:17А разве корректно сравнивать ПН от массы у ракеты воздушного старта и наземного, без учёта самолёта разгонщика? А то таким финтом можно и первую ступень Фалькон-9 выкинуть прировняв её к самолёту разгонщику и получив огромный ПН к массе.

voyager-1 Автор

27.10.2017 10:49Ну в прошлом комментарии я просто приводил два примера систем которые бы могли быть выгодны / могли бы серьёзно снизить стоимость вывода грузов на орбиту. В плане сравнения стартовая масса/полезный груз — тут да, надо учитывать самолёт-разгонщик. Ну в тексте я только один пример приводил — про «Спираль» у которой этот показатель на сколько я знаю был самым большим.

А так лучше сравнивать по цене вывода груза на орбиту за килограмм или чему ещё — соотношение стартовой массе к полезной это довольно синтетический показатель и только технологичность самого носителя характеризует. Скажем у Дельты 4 это показатель самый большой — а вот стоимость ракеты весьма «хромает».

TheIncognito

27.10.2017 23:44Мне после пиратского X-Plane 6 X-30 сильно запал в душу. Жалко, что в те времена KSP ещё не было (заодно знаний того, как правильно выйти на орбиту) — но с «читерством» удалось кое-как набрать вторую космическую и полюбоваться тамошним примитивным видом Земли.

Foveator

27.10.2017 10:02+1Кажется я обнаружил маленькую неточность во фразе:

«DC-X, этот проект стал… ракетой которая села на реактивной тяге 18 августа 1993 года (став тем самым основой для «Кузнечика» от SpaceX).»

Автор не упомянул, что «Лунный модуль» 24-я годами ранее торжественно прилунился на реактивной тяге сразу на Луну.

voyager-1 Автор

27.10.2017 10:18Тогда уже лучше к его прародителю обратиться — LLRV, он садился на Землю и также был с полу-ручным управлением. И на нём кстати чуть Армстронг не убился — я об этом недавно писал. Но это была немного другая концепция — LLRV создавался чисто для отработки посадки Лунного модуля, а Лунный модуль — был одноразовым и сбрасывался на Луну после перехода с него астронавтов в командный модуль.

«Дельта Клиппер» — это прямо полная концепция New Shepard: он имеет топливо водород/кислород, по многу раз садится, имеет выдвижные ноги… Только из-за того что он производился Макдоннелл Дуглас по заказу NASA — то никакого экономического плана по его использованию не было. А зря — может сейчас бы уже на 5 минут в космос на таких, только чуть увеличенных штуках слетало бы тысячи человек.

Foveator

27.10.2017 18:49+1LLRV и отечественный «Турболет» 50-х годов — не «ракеты».

«Ракеты» -это DC-X и ранее летавший над поверхностью Луны и севший на неё «Лунный модуль» «Орёл».

igormu

30.10.2017 03:45+1А как же Surveyor 1? Тоже реактивная мягкая посадка. И, чуть раньше, «почти реактивная» посадка Луны-9.

Foveator

30.10.2017 23:45+1Луна -9, а впоследствии Surveyor, совершили посадку с попадающей орбиты.

Их траектории посадки не корректировались в соответствии с рельефом подстилающей поверхности.

Куда орбита вывела там и затормозили.

«Лунный модуль» (1969), DC-Х ( 1993), «Armadillo» Pixel (2006), «Falcon 9» (2016) года " в состоянии менять траектории спуска, и даже выбирать точку посадки в плане. Например на Луне или на барже.

Мне кажется, что на Луне надежность была выше, чем впоследствии у американских же ракет на Земле.

Valerij56

31.10.2017 19:53+1Мне кажется, что на Луне надежность была выше, чем впоследствии у американских же ракет на Земле.

Не понял этой фразы. Вы сравниваете посадки первой ступени Фалькона-9 с посадками АМС на Луну? Но для посадочной системы лунных АМС посадка — главная и единственная задача, а первая ступень Фалькона, прежде всего, должна обеспечить вывод ПН на орбиту, а садится уже на остатках ресурсов. И все посадки были экспериментальными с целью найти необходимый, но достаточный минимум для посадки без повреждений, препятствующих многократному использованию ступени.

Пока это повторное использование ступени, и только будущий «Блок-5» будет иметь первую ступень по настоящему многократного использования.

Arxitektor

27.10.2017 11:34Вот интересно а Илон Маск с его командой инженеров смогли бы осилить аналог Skylon?

Только рабочий ). Там ведь проблема с двигателями в основном?

Ведь на текущий момент многое решили. И большие баки из углеволокна и продвинутые системы предварительных расчетов.

Но думаю до летающего Skylon лет 50 к сожалению. Первым этапом будет 2 ступенчатая схема как у SpaceX возврат 1 ступенени и 2 степени в виде орбитера.

Все таки хотелось бы увидеть как в фантастике выход в космос запуск нагрузки и посадка 1 корабля. Но есть 1 штука форума Циолковского )). И без ГПВРД на 8 мах шансов мало (.

BlackMokona

27.10.2017 12:06Согласно расчётам BFR может выйти в космос без разгоника, чем вам не скайлон?

SvSh123

27.10.2017 12:18Не смог бы. Да и государство не справилось (в лице «Бритиш Аэроспейс»), нужен международный консорциум, как в случае с «Конкордом».

Terras

27.10.2017 14:11Но русские же сделали аналог конкорда в одно лицо.

Foveator

30.10.2017 23:56Намекаете на оскорбление в плагиате КБ Туполева?

Наш получился немного хуже. По дальности и безопасности.

Для межконтинентальных полетов не дотянул.

Это все равно, как если бы ракетаноситель имела бы запас характеристической скорости не 7,9, а например 7,8 км/с.Rumlin

31.10.2017 08:42+1Технически межконтинентальные полеты были — Париж-Нью-Йорк.

Интересно техническое сравнение с Конкордом

www.airliners.net/forum/viewtopic.php?t=737055

The wing, Concorde had an advanced, highly refined wing design, at the time incorporating new production methods.

The TU-144 has a much simpler wing, a poor performer at low speeds, hence the later addition of canards, with no doubt a big weight penalty.

The early TU-144s had a simply terrible intake layout aerodynamically, improved a bit on later ones, still very draggy however.

Concorde had an advanced (and tough to develop) computerized system to reduce airflow speeds into the engine, by nearly 1000 m.p.h. in 13 feet, by synthesizing air data and converting that into movements of two ramps in the roof on each intake in front of the engine, these cause twin shockwaves slowing the air velocity down to acceptable speeds for the engine compressors.

The TU-144 had no such system, so surges must have been a severe problem, in the 70's a desperate Tupolev even asked British Aerospace if the Concorde intake system could be adapted for their aircraft, being a product of the BAC guided weapons division while the Cold War was still on, told Tupolev were told no.

TU-144 engines were woefully inefficient in supercruise, so had to have partial reheat for the whole of the supercruise phase, but with huge levels of fuel consumption, Concorde disengaged reheat after an approx 10 minute phase taking the aircraft from Mach 0.95/28,000ft to Mach 1.7/47,000ft.

Both types used reheat on take off, however the TU-144 engines were much heavier than the Olympus 593s.

No way could a TU-144 perform as the payload/range advertised.

The TU-144s environmental control system was much heavier and less efficient than Concorde, apparently so loud that pax (on the few flights inside the USSR that the TU-144 actually flew for a short time) had to wear ear defenders and had to write notes to each other to communicate.

black_semargl

27.10.2017 14:11Вопрос не в команде инженеров — а в том сколько ей потребуется человеколет на это потратить (и соответственно бабла)

saboteur_kiev

27.10.2017 14:31Как я читал, АН-225 (Мрия), планировался не только для перевоза компонентов для Буран.

Предложения использовать его в качестве первой ступени, включалось в проектирование. Но в таком качестве он ни разу не использовался, поэтому насколько это предложение было реализовано в проекте, и насколько уже построенный самолет предусматривает подобное использование — неизвестно.

Кстати, собственно и для перевоза компонентов для Бурана он не успел — только один раз перевез Буран уже целиком в Париж.

Dalt

27.10.2017 17:05Посмею внести ложку дегтя.

1. реальность создания самолета-носителя пригодного для запуска — достаточно мала. как по технике, так и по деньгам.

2. выигрыш по энергетике для тяжелых РН (sic!) — смешон. ибо дозвуковой СН+ потери при разделении.

3. выигрыш по деньгам — трудно поддающийся для учета. если учитывать стоимость разработки как РН, так и СН. плюс стоимость эксплуатации СН весьма и весьма

4. коммерческая эксплуатация — весьма проблематична. простой пример, что делать с системой, если при выходе к точке пуска телеметрия показывает сбои в системах РН? вернуться и сесть при полной нагрузке? Ой-ли! стравливать топливо из баков РН? «Ага! конечно!»

самолетные системы интересны только с т.з. военного использования и при необходимости изменять т.старта и наклонение орбиты.

ПС. В свое время имел счастье столкнуться с предэксизными работами по данной тематике. Было это, правда, давно.

saboteur_kiev

27.10.2017 19:38Стоимость запуска самолета, который может подняться на 10 километров и разогнаться до скорости звука — не просто в разы дешевле, а на порядки.

Если это действительно может заменить первую ступень, которая стоит десятки миллионов, то в случае того же SpaceX, у которой десятки полетов в год — это может окупиться очень быстро.

seminole

27.10.2017 20:55+1Скорость звука в воздухе составляет 4.4% от первой космической, маловато будет. Для того чтобы обеспечить более-менее приличную выгоду в скорости нужен SR-71 размером с АН-225 или даже больше. Проще сделать возвращаемую первую ступень.

ShabanovYT

27.10.2017 18:16-2Предположим носитель стартует с ускорением 3 g. Тогда 1 g — это поддержание собственного веса и 2 g — ускорение, которое приведет в конечном итоге к набору 1-й космической скорости.

Если не использовать кислород воздуха, можно немного сэкономить от 1\3, а как его использовать? Повышенные затраты, увеличение сложности системы, снижение надежности делают затею нереальной. На нее клюнули полуграмотные совковые бонзы, но и сейчас мало что изменилось и руководство космической отрасли охотно выделяет деньги на дебильные по своей сути проекты — воздушные старты, возвращаемые ступени, даже безынерционный двигатель запустили. Что с них взять… если кк освящают перед запуском. Наверное на космодромах есть уж молельные комнаты.

Как известно, варп-двигатели в сильном гравитационном поле включать нельзя, так что вся надежда на телепортацию.

Интересно, нельзя ли телепортировать только кинетическую энергию? Было бы неплохо. Нужно подумать на эту тему…

Nordosten

27.10.2017 19:24+1Все эти крылатые мечты, как с самолетом-разгонником, так и SSTO, разбиваются об максимально выводимую полезную нагрузку. Запускать пару тонн на НОО за дешево это хорошо, но не масштабируется. Хватит только на запуск малых спутников и туристов.

ReakTiVe-007

27.10.2017 20:15-2Смею предложить наглухо отбитую и почти нереальную идею. Строим на Эвересте разгонную площадку высотой в 8 км на электромагнитной тяге. Разгоняем модуль, он по инерции должен преодолеть еще как минимум километров 20(как я понял из текста) для эффективной работы сверхзвуковых движков, запускаем их, разгоняем еще и мы почти на орбите. Профит!

nomadmoon

28.10.2017 05:51Господа минусаторы, а прокомментируйте минусы товарищу пожалуйста. Я как то ради интереса тоже прикидывал трамплин на Эвересте, и правда получается 8км+около 20 км в высоту по инерции если выстреливать ракету вертикально (условно говоря параболический трамплин). Плотность воздуха на 8 км в 2 раза ниже чем у земли. Плюс эффект Оберта. Должно прилично экономить массу вроде бы.

voyager-1 Автор

28.10.2017 08:19Не знаю. Запуск с горы уже обсуждался — и тогда он такого негатива не вызвал. Вообще для ракеты важнее скорость чем высота — так как на её набор уходит во много раз больше энергии. Джефф Безос и Илон Маск тогда в конце 2015 года (когда Falcon 9 приземлился первый раз) друг друга подкалывали, когда Джефф «пригласил в клуб» Илона, а тот в ответ дал ссылку на комикс xkcd где описана разница между суборбитальным и орбитальным полётом).

Вообще пускать грузы по суборбитальной траектории уже пытались — но проект HARP просуществовал всего с 1961 по 1967 годы. И хотя грузы с помощью неё закидывали до 180 км (!) высоты, этот проект так и не смог заменить даже геофизические ракеты (которые кстати до сих пор пускают для изучения атмосферы). Вообще у той пушке полезная нагрузка была весьма ограничена — 180 кг, от которой после набора 7,8 км/с орбитальной скорости останется груз массой от силы в десять кг.

Вообще 28 км высоты с нулевой скоростью — этого слишком мало по энергии чтобы можно было выкинуть одну ступень. Вот HARP мог бы твердотопливной ракете одну ступень сэкономить, и сами такие ракеты не такие «хлипкие» чтобы их надо было специально усиливать. Так что можно было бы «скрестить ужа с ежом» посадив на HARP 3 ступени «Эпсилона». Но тут проблема в том что сейчас уже нет того HARP-а, а когда был HARP — не было ни «Эпсилона», ни его прародителя Мю-5. Такие дела.

nevzorofff

28.10.2017 08:23Я не минусатор, но спрошу — как будем к вершине грузы заносить? Техника туда никакая не проходит, люди едва себя тащат с кислородом.

ReakTiVe-007

28.10.2017 08:37у подножия строим базу, к ней железную дорогу, все действия совершаются на ней(заправка ракеты, снаряжение, и проч) далее она подается на стартовый стол, а дальше по электромагнитным рельсам разгоняется. Рельсы до самой вершины содержат вторую линию для обслуживания(технические) в случае чего, и пару часов или пару десятков часов люди посменно могут работать на большой высоте). Люди все время на всей дистанции разгона не нужны, только в самом низу!

П.С. Гора стоит без дела, нужно что то придумать)

nevzorofff

28.10.2017 08:40Откуда возьмутся рельсы до самой вершины? Как они там окажутся?

Valerij56

28.10.2017 10:13И что будет с платформой для ракеты, после того, как она достигнет вершины. У меня такое впечатление, что такая платформа подороже первой ступени ракеты будет.

ReakTiVe-007

28.10.2017 16:03платформа на самом деле не нужна, нужно лишь присобачить к разгонному блоку магниты или куски металла, которые будут леветировать в магнитных салазках и на вершине по идее путь может просто заканчиваться без дополнительных отделяемых модулей. Короче, вспомните маглев.

nomadmoon

28.10.2017 16:551) сделать заблаговременный отстрел и торможение телеги на вертикальном участке трамплина. Самолеты же тормозят с 300км/ч посадочной скорости достаточно быстро.

2) сделать дешевую телегу, а разгонять допустим рельсотроном.ReakTiVe-007

28.10.2017 17:02Жители Непала и Бутана будут против падающих с неба железных бандурин. Разгонная платформа не нужна, реализуем маглев для ракеты.

differentlocal

29.10.2017 10:09+1Там еще жители Тибета есть, которые граждане КНР и против не будут. Точнее, против-то будут, но ЦК КПК опять забудет их спросить.

black_semargl

28.10.2017 20:28Платформа — летит по баллистической и садится на заранее подготовленную площадку.

ReakTiVe-007

28.10.2017 15:53дорога к вершине строится по аналогии с обычной железной дорогой. Специальный состав движется снизу вверх, укладывая перед собой площадки и необходимую инфраструктуру из готовых блоков(магниты, провода, датчики и прочие обвесы).

платформа на самом деле не нужна, нужно лишь присобачить к разгонному блоку магниты или куски металла, которые будут леветировать в магнитных салазках и на вершине по идее путь может просто заканчиваться без дополнительных отделяемых модулей. Короче, вспомните маглев.

black_semargl

28.10.2017 20:26+1Обычная эстакада по склону, сразу по ней и разгонять.

Вся техника с гермокабинами и на электроприводе, вполне реальный вариант.

Fagot63

28.10.2017 22:14+1Вот только построить её еще надо. А работа на такой высоте чрезвычайно выматывает.

Вот в Китае жд строили, самая высокая точка «всего то» 5 км.

CreFroD

29.10.2017 10:49+1Печально… Столько денег, времени и сил выкинуто, а ничего годного так и не построили. Как-то не последовательно — один проект начали — вложили деньги — бросили — начали второй, вместо того, чтобы пилить что-то одно до конца.

Rumlin

офф я бы порекомендовал бы дополнительно Игорь Афанасьев, Дмитрий Воронцов «Золотой век космонавтики: мечты и реальность.» — дает общую картину планов, проектов, их бюджетов и чем это всё закончилось и по каким причинам (в большинстве случаев — деньги)

sinc_func

..(в большинстве случаев — деньги)..

Там где я работал в космической промышленности — это сравнительно периферийная зона — плазменно-ионные двигатели (ОКБ Факел) и специализированные средства измерительной техники (НИИФИ) — развитие шло в стиле раковой опухоли. Это можно показать на фактах.

Rumlin

В принципе все закрытые проекты были что-то типа раковой опухоли — когда бюджет разрастался до невероятных размеров, проект было проще вырезать, чем вылечить. Из книги этим запомнился Boeing X-20 Dyna-Soar.

sinc_func

Ну вот я прихожу в 1983 год в ОКБ Факел…

Мой проект — общая компоновка плазменно-ионного двигателя 17Б14, позже он предполагался к использованию в космическом буксире — следующей ступени после Бурана. Меня шокировало — в организации есть все для быстрой, эффективной работы — и прежде всего низовые специалисты — но руководство не способно выстроить адекватную цепочку их работы. Руководство очень хочет тусить… И если моя часть работы могла быть сделана за одну конструкторскую итерацию, она делается за три полных итерации (технологи.., цех.., демонстрация у заказчика..)

И существует куча вопросов — вот для чего нужен Главный Коструктор, который ничего не соображает в проектировании (он — мужик с серийного завода, это «парашютист», присланный министерством)

Или… — Зам Главного по науке — традиционно это было какое-то проклятие — всегда это был или никчемность или шарлатан.

Fagot63

Проблемы с начальством были есть и будут практически в любой отрасли, до тех пор пока умение подлизывать задницу будет ценится больше проф. качеств.