Вопросы, надо сказать, не праздные. Ибо имеющиеся на тот момент «наземные» ЭВМ как-то не особо вписывались в концепцию будущего бортового компьютера — компактного, надёжного и экономичного.

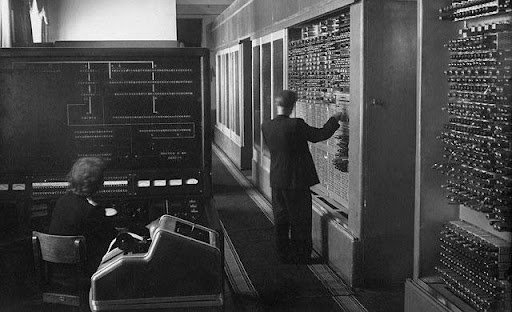

Тем не менее кое-что имелось-таки. Советские наука и техника в 50-е годы сумели внедрить в производство (пусть и мелкосерийное) целый спектр ЭВМ. И некоторые из них на момент своего появления оказались вполне, что называется, «на уровне». Например, в 1953-м было признано, что рабоче-крестьянская БЭСМ — наиболее быстродействующая ЭВМ в Европе. Постоянно велись работы по усовершенствованию и удешевлению этой машины без потери быстродействия. Уже на БЭСМ-2 был произведён расчёт траектории полёта на Луну.

Быстродействующая электронно-счётная машина БЭСМ. Энергопотребление: 35 кВт

Кроме того, имелись такие машины, как «Урал». Их относили к малому классу. При производительности, приближавшейся к 100 оп/сек, «Уралы» оказались востребованы и в космической отрасли. Например, их использовали для расчётов полёта первого спутника. Уже к 1959 году их «ускорили» в 50 раз, использовав ОЗУ на ферритовых сердечниках. Правда, частично пожертвовав при этом совместимостью с более ранними машинами серии.

Однако ЭВМ «Урал», хоть и считались малыми, требовали десятки квадратных метров площади и от 10 до 25 кВт потребляемой мощности. Чего уж говорить про монструозную БЭСМ! О том, чтобы использовать их в качестве бортового компьютера, не могли идти и речи. Тем не менее, они вполне позволяли будущую технику рассчитать.

Малая автоматическая электронная вычислительная машина «Урал-1». Потребляемая мощность 10 кВт.

Во второй половине 50-х годов под руководством С.П. Королёва в ОКБ-1 трудилось порядка двух тысяч специалистов. Среди них были представители достаточно экзотических направлений, включая тех, которым довелось поработать в небезызвестном городе Обнинске. Это была первая серьёзная работа молодых «электронщиков» ОКБ-1. Им, ещё недавним студентам, пришлось фактически с нуля создать немало аппаратуры для системы управления и защиты экспериментальных реакторов, в т.ч. в активной зоне. Кроме того, именно в Обнинске впервые стали широко применяться полупроводниковые триоды. Такой опыт здорово пригодился для решения задач «космических».

Задачи эти корректировались многократно. Например, в конце 1958 года коллектив получил указание обеспечить успешный полёт спутника с человеком на борту. Когда расчёты и изыскания в этом направлении были в самом разгаре, — всё, отбой, осенью 60-го надо лететь на Марс!

Осознавали в «верхах» всю масштабность работ, которые нужно было осуществить для реализации такого громадья планов? Сложно сказать. А вот в ОКБ-1 стало окончательно ясно, что радиотехнические методы управления КА пора оставить в прошлом. Королёв поставил перед группой Бориса Чертока задачу — разработать соответствующую систему управления. Чтоб взлетело.

К тому моменту Черток уже был выдающимся специалистом в разработке систем управления ракетной техникой. Он работал в этом направлении как минимум с 1946 года, как вернулся из Германии после изучения реактивного «наследия» Третьего Рейха. Ну а после того, как его группа была усилена шестью десятками спецов, незадолго до того обеспечивших успех миссии «Луна-3», появились все основания всерьёз надеяться на успех.

Борис Викторович Раушенбах

Руководил «лунными» работами Борис Раушенбах. И неудивительно, что именно ему поручили заняться системой наведения и ориентации в пространстве будущего первого межпланетного корабля «Марс-1960», он же 1М. В свою очередь, личным решением Чертока коллектив Раушенбаха был усилен вышеупомянутыми «ядерщиками». Считал ли он, что «пацанов» не жалко — провалят задание, и пёс с ними? Или был уверен, что именно молодые «светлые головы» способны решить такую сложную задачу? Поди знай… Кто ж про такие вещи в мемуарах откровенно напишет?

На разработчиков «давили» со всех сторон. В первую очередь — военные. По некоторым данным, в «верхах» проект 1М рассматривали не в последнюю очередь как очередной этап испытания межконтинентальной ракеты («Молния», фактически — баллистическая Р-7) с полезным грузом. Неудача могла повлечь за собой весьма неприятные последствия для сотрудников ОКБ-1.

Дело осложнялось тем, что на период 1959/60 годов пришлась смена поколений в советской электронике. Маститым «ламповикам» потребовалось срочно повышать квалификацию. По воспоминаниям сотрудников группы Раушенбаха, работы по новой теме начались со слов одного из молодых специалистов вновь сформированной лаборатории, физика Владимира Казначеева: «Ничего страшного! Полупроводник — та же лампа, только маленькая».

Трудиться приходилось в две смены — в слишком уж жёсткие временные рамки оказалось поставлено ОКБ-1. За считанные месяцы было необходимо разработать совершенно новую технику на новой элементной базе. Для экономии времени (а заодно — места на борту КА) было решено, что бортовая центральная вычислительная машина (БЦВМ) вместе с другими электронными агрегатами будет объединена в единый счётно-решающий блок (СРБ), над элементами которого работы велись параллельно. И — знаете, успели!

К слову сказать, всё ОКБ-1 работало в те дни в авральном режиме. Ведь межпланетный КА — это не только СРБ, что очевидно. Это огромное количество узлов, агрегатов и тонкой аппаратуры. И вот — великий день, 10 октября 1960-го года! Сотни людей с замирающим сердцем следили за тем, как в зенит уходит ракета-носитель с шестьюстами пятьюдесятью килограммами горячего пролетарского привета для Красной Планеты!

Старт ракеты 8К71ПС, впоследствии «выросшей» в «Молнию»

Пять минут наблюдали, пока не стало ясно — старт можно записывать в «неудачные». На трёхсотой секунде полёта отказали двигатели третьей ступени. Вины разработчиков КА тут не было — сказался дефект системы управления ракеты «Молния». Спустя четыре дня аналогичная судьба постигла второй запускаемый аппарат. Сыграли свою роль низкое качество сборки и обслуживания опять же ракеты.

В ОКБ-1 уже корпели над новым проектом. Среди прочего предстояло (и снова в авральном порядке) разработать БЦВМ для нового амбициозного проекта — тяжёлого межпланетного космического корабля (ТМК) массой не в сотни килограммов, а в десятки тонн. Вот только для этого нужно было предусмотреть сборку на околоземной орбите КА из отдельных блоков при помощи, опять же, электроники, которой не имелось даже в проекте.

Через год уже были получены первые отчёты о проведённых работах — шесть немалого размера томов. Из них один отдельный том посвящён разработке БЦВМ на полностью отечественной технической базе с использованием дискретных элементов. Среди прочего, указывалось, что БЦВМ должна быть универсальной, т.е. использовать новые принципы получения и анализа информации, а заодно — взаимодействия с экипажем.

Запоминающее устройство на магнитной ленте для БЦВМ «Союз». Такие использовались также в авиации и в советской ПРО

В конечном счёте «в верхах» было решено от строительства ТМК отказаться, а наработки и лучших специалистов направить на более перспективную программу «Союз». Именно в рамках этой программы была сформулирована новая концепция централизованного управления КА, которой надлежало господствовать в космонавтике многие годы. Но об этом как-нибудь в другой раз…

Автор: Павел Заикин

Комментарии (56)

YouHim

30.10.2021 14:49+3Просто не укладывается в голове вся мощь прогресса. Сегодня мой старенький списанный смартфон может управлять полетом не то что на Луну, а на Проксиму Центавру. И одновременно не одним.

drWhy

30.10.2021 17:01+9Он радстойкий и поддерживает троирование?

N-Cube

30.10.2021 17:21-6Такую мелочь можно просто в свинцовый бокс упаковать. А троирование и софтверно делается, когда ресурсов с избытком. По сути, нужны реалтайм ось и (внешние) ватчдог таймеры на девайсы. Вопрос только в софте управления.

Sdima1357

30.10.2021 18:19+18Свинцовый бокс может ухудшить ситуацию. Вместо одной частицы высокой энергии(которая может и просто пролететь сквозь чип) рождается много частиц малой энергии, которые поглощаются с большей вероятностью

Есть триггерный эффект(лавинный пробой). Чип должен иметь специальную защиту от него и систему мажоритарного голосования.

Вообщем не все так просто.

N-Cube

30.10.2021 19:11Вторичные частицы обладают меньшей энергией и тем более поглощаются. Современную литературу не подскажу, а вот классика: https://inis.iaea.org/collection/NCLCollectionStore/_Public/09/350/9350294.pdf Смотрите графики, 10-15 см свинцовой защиты достаточно от мягкой компоненты излучения, а жесткая насквозь пройдет. Смартфон в такой слой свинца упаковать не проблема, если уж теперь автомобиль на Марс запросто отправляют.

Sdima1357

30.10.2021 19:40+8Вы считаете что те кто разрабатывает радиационно стойкую электронику просто тупицы? Ведь они могли бы просто использовать off the shelf микросхемы и 15 см свинца...

unsignedchar

30.10.2021 20:31+3Марсианский вертолетик на проце от смартфона до сих пор летает..

N-Cube

30.10.2021 21:28+2И космонавты всех стран на орбите обычными ноутбуками пользуются - просто потому, что их проще заменить, чем сделать супер радиационно стойкими.

Sdima1357

31.10.2021 10:41+2У него было как минимум 3 серьезных сбоя. Вы бы поставили свою жизнь на кон, если бы она была в зависимости от процессора из телефона работающего при высоком фоне радиации?

unsignedchar

31.10.2021 12:20+10Вы бы поставили свою жизнь на кон

Заголовок спойлера«Однажды на лекции космонавта Валентина Лебедева наивно спросили:

— А в чем подвиг Гагарина?

Космонавт Лебедев вздохнул, глянул добродушно на всех и ответил:

— Вы видели 10-этажный дом? Ну вот представьте, что все это горючее. А наверху сидите вы в маленьком шарике. Внизу поджигают со словами: Юра, ты обязательно вернёшься, мы всё посчитали! „

Buhram

31.10.2021 11:16+3Snapdragon в нем используется только для обработки данных с камер и их комплексирования с БИНС. Система управления полётом собрана на 2 TI Hercules.

N-Cube

30.10.2021 21:26+3Они просто умеют считать, в отличии от тех, кто на них так бездумно ссылается. Прикиньте вес, скажем, международной космической станции, если ее покрыть слоем 15 см свинца (вспомните удельную плотность свинца) и станет ясно, что такая станция на орбиту в обозримом будущем не полетит. И да, управление и российским и американским сегментами станции осуществляется с обычных ноутбуков без всякой радиационной защиты. Но в дальний полет придется смартфоны все же экранировать, заменить-то их будет некому. Подумайте хотя бы, как ядерные бомбоубежища строят и как и от чего они защищают - вопрос только в том, что такие размеры и массу на орбиту не вывести, а вот для отдельно взятого смартфона личный бункер сделать и отправить в космос можно.

Sdima1357

31.10.2021 10:21Атмосфера это не только килограмм на квадратный сантиметр, но и десяток километров расстояния рассеивающего вторичные частицы. Нельзя сравнивать с 15 см свинца, это ближе к 10 метрам воды(1000 см воды = 1000 грамм на см^2 )

N-Cube

31.10.2021 10:57Все зависит от энергии частиц же. Скажем, ультрафиолет только так проходит сквозь атмосферу, но очевидно блокируется слоем свинца. Соответственно, нужно определять, какие частицы наносят наибольший урон конкретной электронике и поглощать и рассеивать именно их, с помощью слоев свинца и бетона, к примеру. А еще лучше сразу рассеивать и остатки поглощать, теоретические работы давно есть, вот насчет практической реализации не скажу. Так что задача защитить именно смартфон на орбите вполне решаема, при условии, что силовая электроника радиационно устойчива и защитный экран не должен быть большим. Правда, на орбите Земли это ни к чему, там и так обычный смартфон достаточно поработает с высокой вероятностью (микроспутники уже запускали), а вот за пределами Солнечной системы, судя по данным Вояджера, излучение намного сильнее.

RigelNM

31.10.2021 11:44+1Защита для iphone 12pro (размер) из свинца толщиной 12 см будет весить 62 кг.

N-Cube

31.10.2021 14:43Именно, для смартфона получается относительно немного (до веса Tesla Roadster, отравленной на Марс, далеко), а что-то крупнее уже так не защитить.

RigelNM

31.10.2021 15:13Тут надо бы приложить вес компьютера аналогичной производительности (а лучше достаточной для выполнения задач) из радстойких компонентов для сравнения.

Sdima1357

31.10.2021 13:06Для гамма квантов с энергией ~5 МЭв ( на границе между комптоновским рассеиванием и образованием пар позитрон-электрон ) 15см свинца ослабят поток только в ~ 2^8 = 256 раз. Последняя табличка из http://nuclphys.sinp.msu.ru/spargalka/a11.htm

Другие доступные материалы еще хуже (меньший зарад ядра)

N-Cube

31.10.2021 14:56

"Для электронов вводится эффективный пробег, определяемый минимальной толщиной вещества, измеряемой в направлении исходной скорости пучка и соответствующей полному поглощению электронов."

В указанной вами табличке для энергии 5 МэВ эффективный пробег указан 0.3 см, то есть такой слой полностью поглотит все электроны указанной энергии. Вот именно с электронами проблемы и нет.

Sdima1357

31.10.2021 15:12Где Вы увидели электроны ? Я писал о гамма квантах , образующих пары с некоторой вероятностью, на полях ядер и электронов или испытывающих комптоновское неупругое рассеивание на них же. Прочитайте еще раз мое предыдущее сообщение.

Понял где . Смотрите последний Рис. 8 в документе а не таблицу.

N-Cube

31.10.2021 15:16Табличка со страницы по вашей ссылке же. Даете ссылку на табличку по электронам, а пишете с пололка взятое значение для гамма-квантов, браво.

Sdima1357

31.10.2021 15:19Я про электроны вообще ничего не говорил. На рисунке 8 (последнем) фактор поглощения гамма квантов в зависимости от их энергии.

N-Cube

31.10.2021 15:31Выше вы сами писали:

Последняя табличка из http://nuclphys.sinp.msu.ru/spargalka/a11.htm

а теперь:

На рисунке 8 (последнем)

Как мы должны разобраться, о чем вы? Но если вы все же про рисунок, давайте уж и таблицу для него посмотрим:

http://nuclphys.sinp.msu.ru/radiation/rad_3.htm

Вот я ее прикладываю скриншотом. Все верно?

Sdima1357

31.10.2021 15:49Верно . Между 5 и 10 есть минимум. И он примерно 2 раза на 2 см. Однако и с тем значением (0.49) что в приведенной Вами таблице будет exp(15*0.49) = 1556 раз. Что тоже немного. 10 метров воды (эквивалент атмосферы) дадут Вам поглощение exp(1000*0.0302) = 1.30*10^13

N-Cube

31.10.2021 16:04Ну нет, так просто вы нас не обманете. Коэффициент ослабления зависит от энергии кванта и через несколько сантиметров пути в свинце энергия будет равна, скажем, 0.5 МэВ и коэффициент ослабления вырастет почти вчетверо (от 0.49 до 1.72), потом до 60... Проинтегрируйте и увидите, что излучение просто исчезнет для 15 см свинца. На вашем графике как раз видно, что при убывании энергии кванта коэффициент ослабления быстро стремится к бесконечности.

Sdima1357

31.10.2021 16:10Вы ошибаетесь . Прочитайте учебник. Я разрабатываю аппараты томографии и могу Вас уверить что поглощение квантов рассчитывается именно так 1/(е^(L*Mu)). Вторичные эффекты (рассеянные фотоны )только добавляют излучение на детекторе

Коэффициент Мю - это не фактор ослабления энергии фотона, это характеристика вероятности пролета фотона сквозь слой материала без столкновений

N-Cube

31.10.2021 17:25Вы утверждаете, что после прохождения 15 см свинца энергия гамма кванта не изменится? А по вашей же ссылке литература от МГУ неверна? Цитирую из http://nuclphys.sinp.msu.ru/spargalka/a11.htm

При прохождении через вещество гамма-кванты взаимодействуют с электронами и ядрами, в результате их интенсивность уменьшается.

Далее, про томографы. Опять же, вы твердите что 10 м воды ослабляют излучение несравнимо сильнее 15 см свинца. Считая для томографа толщину среднего человека 30 см, то есть 1/30 от 10 м, вы гарантируете, что результат вашего томографа не изменится, если пациента завернуть в 15/30 см = 0.5 см свинцовый лист. Что ж, докажите, а то все кроме вас неучи и считают что так делать вообще нельзя.

Sdima1357

31.10.2021 18:03+130 см, то есть 1/30 от 10 - неправильно, их отношение нелинейно.

для 30 см будет exp(30*0.0302) = 2.47 для 1000 см exp(1000*0.0302) = 1.3* 10^13 . Или соотвественно 33.333 (1000/30 ) слоя по 30 cm т.е 2.475^33.333 = 1.30*10^13.

Слой в 30 см воды уменьшит количество фотонов с энергией 5МЭв в 2.47 раза. Часть непрошедших фотонов потеряет энергию, часть превратится в пары электрон-позитрон.

Экспонента тут вот откуда. Есть такое понятие - слой половинного поглощения, через который фотонов данной энергии проходит ровно половина. Это вероятностный процесс (фотоны друг о друге не знают). Через два таких слоя пройдет соотвественно четверть. Через N слоев 1/2^N. Зная количество фотонов на входе и выходе длина материала будет пропорциональна логарифму отношения их числа. Так CT работает.

N-Cube

01.11.2021 11:17Мы обсуждаем как раз рассеянные частицы. Позвольте напомнить ваши же слова:

Свинцовый бокс может ухудшить ситуацию. Вместо одной частицы высокой энергии(которая может и просто пролететь сквозь чип) рождается много частиц малой энергии, которые поглощаются с большей вероятностью

Рассеянные частицы с большей вероятностью поглотятся смартфоном (от чего мы хотим его защитить), но они же с большей вероятностью поглотятся и слоем свинца, выше я показал значения коэффициента поглощения в свинце в зависимости от энергии. Вероятность поглощения многократно возрастает за счет уменьшения энергии квантов независимо от толщины слоя поглотителя (не нужен слой свинца толщиной в атмосферу Земли). Теперь вы пишете про прошедшие без взаимодействия высокоэнергетические частицы, про которые сами же сказали:которая может и просто пролететь сквозь чип

Итак, малое количество частиц проходят насквозь, будто и нет свинца, а подавляющее их число рассеиваются с потерей энергии и потом поглощаются с большей вероятностью. Если речь про взаимодействовавшие электроны вещества, то у них энергия ниже и поглощение выше. Ну и как свинцовый бокс может ухудшить ситуацию?

Sdima1357

01.11.2021 12:29+2Я уже все написал. Видимо я плохо обьясняю довольно элементарные вещи. Пяток постов заняло обьяснить обратную экспоненциальную зависимость числа пропущенных фотонов от длины материала. Обратитесь к любому учителю школьной физики для старшей школы. Они однозначно умеют лучше меня обьяснять простые вещи. На сем заканчиваю дискуссию...

Sdima1357

01.11.2021 13:56+2Добавлю линк для интересующихся:

"Популярные заблуждения про радиационную стойкость микросхем" @amartology

https://habr.com/ru/post/452128/

Еще

" Перейдем теперь к паре интересных мифов:

А давайте спутник в радиационную защиту завернем, и гражданские микросхемы поставим"

"Дополнительные требования к космическим и военным микросхемам" :

https://oessp.ru/articles/dopolnitelnye-trebovaniya-k-kosmicheskim-i-voennym-mikroskhemam/

Loskechos

02.11.2021 10:30+1Я боюсь, что учитель школы тут только ухудшит ситуацию. Тут надо про лавинные процессы рассказывать. Про всякие возбужденные состояния

Loskechos

02.11.2021 10:27+2Да, энергия гамма кванта не изменится. Уменьшится поток из-за эффективного сечения взаимодействия. Т.е. Изначально летело 1000 частиц с энергией 5МЭв, через 15 см уже летит 500 часьиц с энергией 500МЭв + различные частицы меньшей энергии

Sdima1357

02.11.2021 10:46+1Я так и не смог до этого дойти. Арифметика была пре-реквизитом. Но мы не смогли с товарищем N-Cube преодолеть этот этап :(.

Loskechos

02.11.2021 15:55+2Приношу свои извинения за ошибки в цифрах и тексте. Писал с телефона.

@N-Cube необходимо для начала понять, что взаимодействие радиации и вещества нельзя рассматривать аналогично пуле влетающей в тесто. Лучше представить себе стрелка из винтовки по цели находящейся за множеством волейбольных сеток. Пуля сталкивается с сеткой только в узлах. Таким образом взаимодействие становится статистическим, то есть для взаимодействия нужно попасть точно в узел сетки. И хотя узлов сетки бесконечное множество, с некоторых направлений видно пространство за сетками.

Как же в этом случае описать энергию?

Давайте поместим в узлы сеток мячики и заставим их дрожжать. (область заметаемую дрожжащим мячиком мы назовем эффективным сечением рассеяния и чем крупнее мячик тем больше сечение) Теперь пуля при пролете рядом с таким мячиком может с ним столкнуться если мячик шевельнется в направлении пули. Но если пуля летит быстро, то она может успеть пролететь мимо. Считаем что пуля при попадании в мячик им поглощается

Интенсивность, это всего лишь количество пуль, летящих через сетку. Поглощение одной пули никоим образом не влияет на энергию других пуль.

Лавинное излучение это все те осколки которые появляются при попадании пуль в мячики.

Loskechos

02.11.2021 16:02+1Очень странно видеть такое умозаключение от человека с физическим образованием. Оно тянет на несдачу экзамена по ядерке

Sdima1357

02.11.2021 16:47+1Я уже приводил в личку аналогии:

1 Одна фотопластика пропускает половину света . Сколько света пройдет через 3 пластинки ? Мой внук третьеклассник , ответил , что 1/8 (дроби они уже проходили)

2 При поезке на велосипеде на 1000 км вероятность попасть в аварию 1/2 (50%). Какая вероятность проехать без аварии 3000км. Внук не знал слова вероятность. Но аналогию понял.

Так что это вполне школьный материал.

VT100

30.10.2021 18:07+3Но на нём "Angre Birds" тормозит. Может — погромисты не те?

GospodinKolhoznik

30.10.2021 21:37+5Пограмистам проджэкт манагер поставил дедлайн вчера. Они бы и рады заняться оптимизированием, только фин. директор отказался выделять доп. средства в фот на рефакторинг того, что и так уже работает.

Port5

31.10.2021 01:59+6Хорошо если Angry Birds. Пару дней назад пришлось удалить с телефона Pac-man - игрушку (я её обожал), в которую играли на компах, по мощности сопоставимых с нынешними копеечными контроллерами. Удалил, потому что число свистелок превысило мыслимые уровни, игрушка подтормаживает на айфоне, которому пару лет давности (на четвёртом айпаде тупит или вылетает), а в оффлайне вообще отказывается запускаться.

McHummer1

30.10.2021 21:22-4При этом, из-за проклятой проприетарщины, на него нельзя установить что-либо серьезней тиктока (андроид - куча дерьма, портировать нормальную ос нельзя из-за отсутствия драйверов, а если залочен загрузчик то тем более)

VT100

30.10.2021 18:08межконтинентальной ракеты («Молния», фактически — баллистическая Р-7)

ИМХО, "Молния" это лет через десять после описываемых событий. Или нет?

Goupil

30.10.2021 21:57А когда на сами ракеты стали устанавливать цифровые БЦВМ?

Buhram

31.10.2021 12:49+2Черток писал, что первую цифровую БЦВМ сделали для Н1.

Goupil

01.11.2021 22:44Причем кажется только начиная с третьего экземпляра Н-1, который дольше всего пролетелел. В Сатурне-5 была своя БЦВМ начиная с первого полета в 1967 году, а впервые БЦВМ - D-17B - американцы поставили на межконтинентальные баллистические ракеты Minutmen-1 в 1962 году, когда те вышли на боевое дежурство. Первое время D-17B в ракете был единственным цифровым компьютером на всем стартовом комплексе. В этом конечно американцы обогнали советов.

Vaitek

31.10.2021 08:25+6На 51-м витке корабля № 8 мы должны были провести тестовую коррекцию орбиты в режиме ориентации с помощью ИКВ и ионной системы, с последующей закруткой на Солнце. Все уставки и команды для этого режима на борт прошли нормально, но корректирующая двигательная установка (КДУ) не запустилась.

Через десять минут после этого первого настоящего ЧП за 50 благополучных витков возник Зворыкин в сопровождении своих советников.

- Все ясно, - докладывали они. - В приборе, усилителе ионной системы ориентации, у нас есть устройство типа теста схемы для проверки исправности всего тракта. Это устройство опрашивает основной тракт и, если определяет его неисправность, переключает контур управления на второй резервный тракт. Так мы задублировали для надежности ионную систему. Получив запрос системы об исправности первого тракта ионной ориентации, эта схема диагностики отказала. Она сама по себе недублированна и ненадежна.

- Нарушено основное правило при разработке таких приборов, - так начал я оправдываться перед Мишиным, - прохлопали, что схема, которой поручено определять надежность других схем, сама ненадежна! Это уже идеологическая ошибка.

Когда мы со Зворыкиным после Мишина докладывали Керимову, он не упустил случая нас слегка уязвить:

- А вот мне передали, будто бы японские газеты пишут, что вторая автоматическая стыковка свидетельствует о превосходстве советской электронно-вычислительной техники».

Было очень досадно. Чисто испытательная схема не дает возможности работать исправной основной! Последовал традиционный вопрос: «Что будем делать?»Спасибо за напоминание перечитать мемуары Б. Е. Чертока

Javian

01.11.2021 11:27+1старт ракеты 8К71ПС, впоследствии «выросшей» в «Молнию»

Не очень похоже на настоящую ракету. По-моему это фото сделано в музее в Калуге.

Exchan-ge

Во время службы в армии пришлось взаимодействовать с БЭВМ, разработанной в 1969 году.

Вот с такой:

Уже на интегральных гибридных микросхемах.

(Ударные нагрузки — до 15 g, можно было запускать в космос :)

PereslavlFoto

Какой интерфейс у неё был? Как вводили и как выводили?

Exchan-ge

Так как прошло уже 40 лет, все конкретные технические обозначения я уже не помню.

Данные можно было вводить разными способами, начиная с установки переключателей на панели, плюс информация поступала от датчиков самой станции.

Но! Была еще одна возможность, о которой и тогда мало кто знал, а сейчас и подавно — этот компьютер можно было подключить к внешней сети передачи данных (кабелем, через разъем, установленный на кунге). К сожалению, за все время моей службы, подключаться к сети так и не пришлось. Как я помню, эта внешняя сеть объединяла различные радиотехнические системы, в том числе и географически удаленные.

Возможно это вообще был только интерфейсный разъем, рассчитанный на перспективу.

Вывод данных осуществлялся на буквенно-цифровые индикаторы на самом компе и на систему Стрела-В