Есть такие люди, книги, фильмы, которые мотивируют. Часто встречается сюжет, когда у героя поначалу что-то не получается, но он потом достигает большого успеха позже или в другой области. История техники тоже может мотивировать. Корабль «Союз», который изначально создавался для лунной программы, не возил людей к Луне. Первые полеты тоже не шли идеально — миссии срывались, происходили аварии, даже гибли люди. Но появлялись новые модификации, корабль становился все лучше, и сейчас он является самым надежным и безопасным пилотируемым кораблем и уже скоро побьет рекорд Спейс Шаттла в 135 полетов и станет еще и больше всего летавшим кораблем. И не факт, что в будущем найдутся корабли, которые смогут обогнать его по длительности программы — первый беспилотный полет «Союза» состоялся без малого 50 лет назад.

Имена и индексы

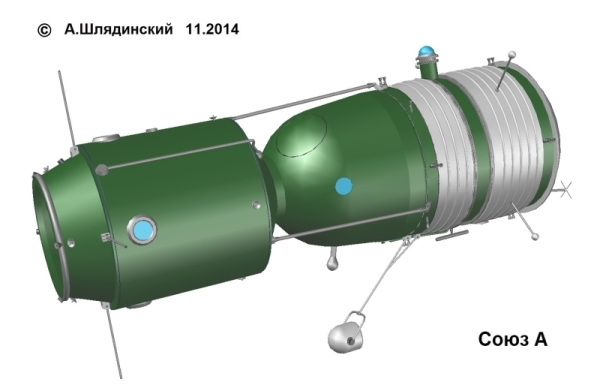

Началом работ над тем, из чего вырос корабль «Союз», называют 1962 год. Новый корабль разрабатывался для облета Луны. Но индексы и названия корабля в разных источниках разные — «Север», 5К, программа «А», 7К.

Несмотря на различие индексов и названий, на рисунках уже вполне узнаваемы «фара» спускаемого аппарата «Союза» и цилиндрический приборно-агрегатный отсек с системой терморегуляции. Необычная форма спускаемого аппарата была нужна для Луны. Если «шарик» «Востоков», на которых летали первые космонавты, тормозил в атмосфере при спуске с околоземной с орбиты с перегрузкой ~9 «же», то при возвращении с Луны баллистический спуск привел бы к перегрузке больше 12 «же». К тому же, неуправляемый спуск требовал очень маленького коридора входа — на несколько километров выше, и корабль бы отскочил от атмосферы, на несколько километров ниже — и корабль сгорает с перегрузкой больше 20 «же». И, наконец, район посадки получался очень большим, что затрудняло и удорожало поиски. А «фара» создавала подъемную силу, позволяя управлять процессом торможения, увеличивая допустимую ошибку перегрузки в коридоре входа в атмосферу, снижая перегрузки и уменьшая район поиска.

Спешка

Если на 1962 год СССР лидировал в космической гонке, то к 1965 году уже США стали вырываться вперед. В конце 1965 года «Джемини-6А» сблизился с «Джемини-7», и, хоть формально стыковка не состоялась, было очевидно, что американцы вплотную приблизились к этой задаче. А новый советский корабль, умеющий маневрировать и стыковаться и получивший в итоге индекс 7К-ОК, все еще не был готов. В начале 1966 года внезапно умер С.П. Королев, а заменившему его Василию Мишину не хватало чего-то, чтобы жестко держать программу на рельсах. Началась спешка. В первом беспилотном пуске «Космос-133» практически сразу потратил топливо на двигатели ориентации. Штатное торможение не получилось, в ЦУПе сумели затормозить корабль последовательностью коротких импульсов, но бдительная система подрыва посчитала, что корабль может промахнуться мимо территории СССР, и уничтожила его. Следующий беспилотный «Союз» даже не получил названия — из-за отсутствия зажигания в одной из камер сгорания ракета не стартовала, а система аварийного спасения, для которой забыли учесть вращение Земли, «спасла» исправный корабль. Следующий беспилотный «Союз» — «Космос-140» не смог полноценно выполнить программу испытаний, растратил топливо, а при посадке в его днище прогорела дыра, и корабль утонул в Аральском море. Казалось бы, надо устранять замечания, запуская беспилотные корабли. Но следующий пуск был запланирован пилотируемым, причем по очень амбициозной программе. В первом же пуске планировалась стыковка двух пилотируемых кораблей с переходом космонавтов между ними через открытый космос. 23 апреля 1967 года стартовал «Союз-1» с Владимиром Комаровым… Нераскрывшаяся солнечная панель поставила крест на программе полета, Комаров с большим трудом, вручную, сориентировал корабль на торможение, но все это было впустую. При посадке отказала парашютная система, и Владимир Комаров погиб. 18 месяцев ушло на исправление ошибок, и шесть беспилотных кораблей были использованы на испытательных полетах.

7К-ОК

В октябре 1968 года в космос отправился «Союз-3» с космонавтом Георгием Береговым. Амбициозная до авантюрности ручная стыковка на ночной стороне не получилась. Проявилась слабость нового корабля — двигатели причаливания и ориентации (ДПО), работающие на перекиси водорода, имели очень маленький запас топлива. Резерва на ошибки людей и техники не было.

ДПО «Союз-19», такие же как и на более ранних кораблях

Первым пилотируемым успехом «Союза» стал полет «Союза-4» и «Союза-5». Впервые состыковались два пилотируемых корабля (американцы использовали специальную беспилотную мишень), что позволило советским СМИ заявить о создании первой космической станции. Случайность, но будущие успехи «Союза» будут связаны именно с ними. А еще в том полете корабль показал себя с лучшей стороны. Авария на «Союз-5», из-за которой он вошел в атмосферу задом наперед, не привела к гибели космонавта. Запасов прочности хватило, чтобы выдержать время, пока приборно-агрегатный отсек, который не отделился штатно, отгорел и отвалился под напором атмосферы. А затем спускаемый аппарат развернулся в правильное положение по принципу «ваньки-встаньки».

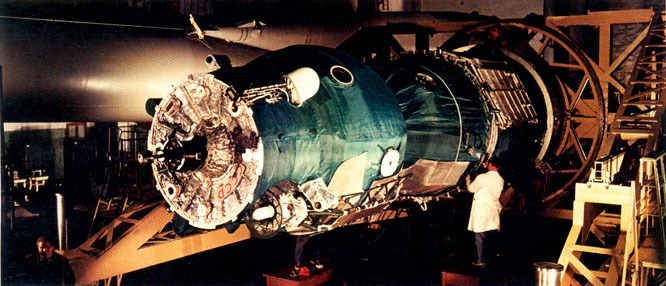

Сохранились уникальные съемки интерьера и внешнего вида кораблей.

В исходном варианте 7К-ОК «Союзы» летали до индекса 9.

7К-Л1

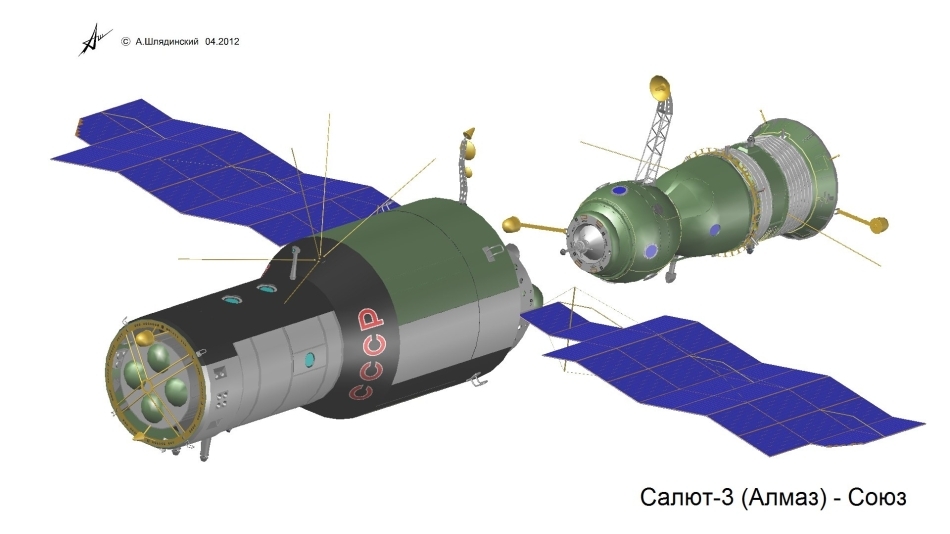

Менее удачно шли дела у лунного варианта. С 1967 по 1970 год было произведено 14 пусков. Сначала корабль запускали на высокоэллиптическую орбиту, проверяя возможность вернуться с Луны в принципе, затем, с «Зонда-5», 7К-Л1 стали облетать Луну. На «Зонде-5» к Луне успешно слетали и вернулись живыми черепахи, дрозофилы и хрущаки. В последующих кораблях случались аварии, которые бы угрожали жизни космонавтам, если бы они находились на борту. Да и смысл в лунной гонке после победы американцев исчезал. Программу закрыли. Что любопытно, в качестве ракеты-носителя должен был использоваться «Протон», и сохранились необычно выглядящие фотографии «Протона» с системой спасения для пилотируемых полетов.

7К-Т

После успеха американцев с Луной СССР решил ответить асимметрично, сфокусировавшись на орбитальных станциях. Для этого разработали «транспортную» модификацию 7К-Т, которая отличалась от базовой, главным образом, наличием стыковочного устройства с люком, чтобы космонавтам не пришлось переходить в орбитальную станцию через открытый космос. «Союз-10» сумел состыковаться, но люк открыть не получилось. Первым экипажем первой долговременной орбитальной станции стали Добровольский, Волков, Пацаев на «Союз-11». Но при возвращении из-за самопроизвольного открытия в космосе дыхательного клапана космонавты без скафандров погибли. Программа полетов была остановлена на 27 месяцев, а «Союз» 7К-Т стал заметно другим аппаратом. Прежде всего, космонавты стали летать в скафандрах. Дополнительный вес и аварийный запас кислорода привел к тому, что корабль из трехместного стал двухместным. Из-за других доработок корабль еще потяжелел, поэтому солнечные батареи сняли, а на двое суток полета к станции хватало аккумуляторов.

Корабли этой модификации летали аж до 1986 года. Одним из таких кораблей был «Союз-35», для которого есть 360° панорама. Очень интересно смотреть на старые приборы.

7К-ТМ

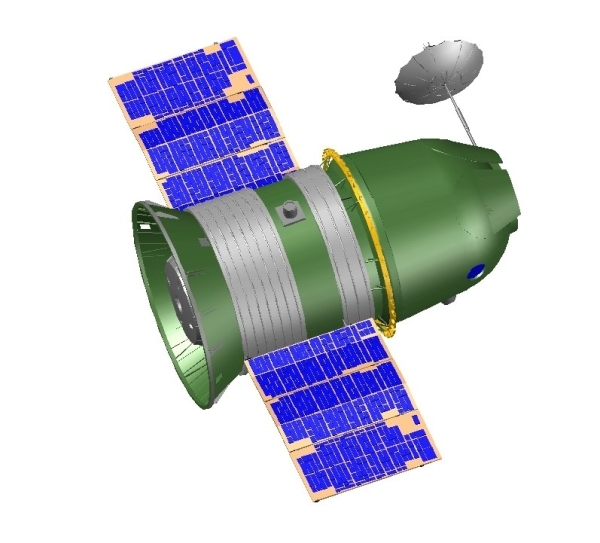

Политическое решение о совместном полете СССР-США «Союз-Аполлон» стало задачей государственной важности в СССР. И если США использовали штатный «Аполлон», то в СССР была создана целая специальная модификация «Союза». На корабль вернули солнечные батареи, ресурс автономного полета был увеличен с 3 до 7 дней, для стыковки разработали новый стыковочный агрегат АПАС. Кроме «Космосов», которыми обозначали беспилотные испытательные полеты, модификацию 7К-ТМ проверили в пилотируемом полете «Союз-16». А после успешного полета «Союза-19» с «Аполлоном» запасной корабль догрузили научной аппаратурой и отправили в автономный полет как «Союз-22».

7К-С, 7К-СТ

Для «Союза» параллельно разрабатывались военные модификации. В именно военном виде они так и не слетали, но серьезные улучшения, которые для них разрабатывались, привели к появлению новой модификации корабля — 7К-С и 7К-СТ, которые официально обозначались как «Союз-Т». На корабле появилась бортовая цифровая вычислительная машина «Аргон-16», солнечные батареи вернули, а экипаж сумели увеличить до трех человек. Наконец-то корабль лишился большого своего недостатка — двигателей причаливания и ориентации на перекиси водорода. В новой двигательной установке ДПО и маршевый двигатель работали на гептиле/амиле из одних и тех же баков. Благодаря этому смогли убрать резервный двигатель — в случае отказа основного маршевого двигателя корабль мог вернуться на Землю, тормозя на ДПО. А топлива хватало на то, чтобы исправить ошибку людей или техники.

Новая приборная доска

«Союзы» с индексом -Т летали к «Салютам» -6 и -7 в начале 80-х.

ТМ

Для новой многомодульной станции «Мир» сделали новую модификацию «Союза». Новая система сближения и стыковки «Курс» избавила орбитальную станцию от необходимости поворачиваться при сближении корабля. Кроме этого снизили массу парашютов, усовершенствовали двигатели мягкой посадки и систему спасения.

Это «Союз ТМА», но новые антенны и корма такие же

Косметические изменения кабины — шкалы теперь не механические, а электронные

Союзы ТМ летали с середины 80-х по 2002 год.

ТМА

Привыкшие к простору шаттлов американцы сильно удивлялись ограничениям на рост наших космонавтов. Лишить большую часть американского отряда астронавтов возможности полететь на МКС было как-то неправильно, поэтому пришлось разрабатывать новую модификацию корабля. В новый «Антропометрический» «Союз» смогли поместиться гораздо более крупные астронавты. Другие доработки были небольшими.

Новые большие дисплеи

Корабли этой модификации летали с 2002 по 2010 годы.

ТМА-М

К 2010 году стало ясно, что настала пора обновить электронную начинку. Бортовой компьютер массой в центнер — это как-то уже слишком. Сказано — сделано, в модификации ТМА-М массу компьютера и еще нескольких приборов уменьшили вдвое. Энергопотребление также снизилось.

Фото в полном размере

МС

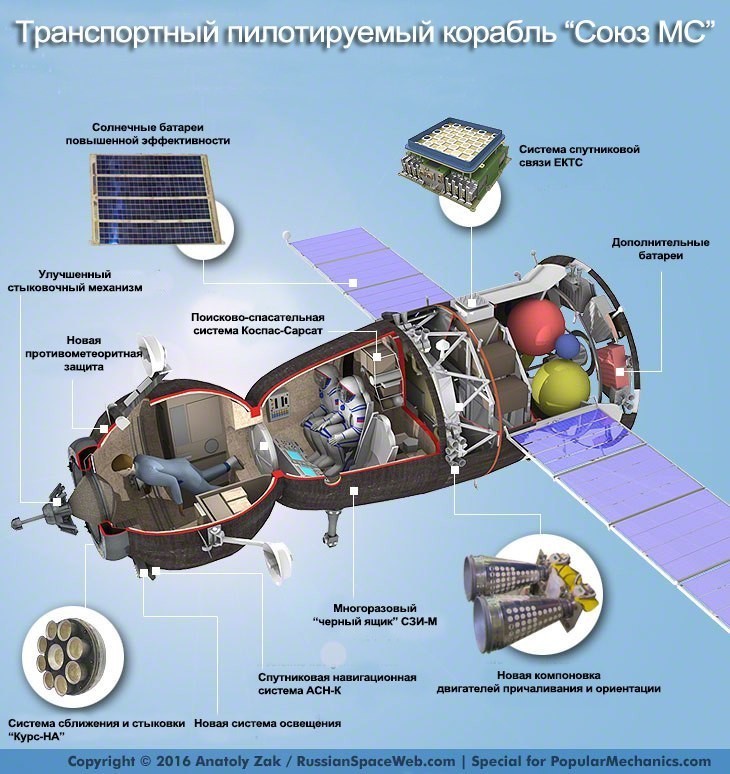

Ну и, наконец, последняя по времени, и похоже, финальная модификация МС. Новая связь без

Дополнительная информация

История полетов кораблей «Союз» по модификациям до 2002 года.

Более подробно про конструкцию корабля «Союз» в сравнении с «Аполлоном».

Небольшое объявление: С 14 по 17 июля в московском музее космонавтики будет проходить фестиваль «Море ясности». Там будут космонавты, представители отрасли и популяризаторы (в том числе и я). Для иногородних обещали трансляцию по интернету. Приходите.

Комментарии (83)

WorksIsGone

11.07.2016 09:10+1lozga, можно ньюбский вопрос?

Что за устройство расположено ниже палени управления, между «джойстиками»?

На картинке

https://habrastorage.org/files/9b2/01e/a79/9b201ea790fc47d6bc8f65e7d800b89d.jpg

оно работает.

Похоже на какой-то оптический контроль стыковки,

возможно, часть «оптического визио-ориентатора» с

https://habrastorage.org/files/fb0/861/520/fb0861520cd244f882eb69352deeb151.jpg?

lozga

11.07.2016 09:18+2Это ВСК — визир специальный космонавта. Фактически перископ. Используется при стыковке.

amarao

11.07.2016 10:36-18Мы верим, что наследие предков, которым мы так гордимся, никто не превзойдёт. Даже противный Маск со своим противным драгоном.

lozga

11.07.2016 10:41+7Зачем столько сарказма? У Dragon может быть своя славная история. Надо только подождать лет 50 :)

amarao

11.07.2016 10:58-7Сарказм — он не в отношении «Союза» а в отношении наметившейся смены интонаций в описании «отечественной космонавтики». В 60-80ые оно звучало как «мы прямо сейчас вот самые офигенные и круче нас нет» (оставляя вне рассуждений это спортивное «мы», когда пьющие пиво зрители ассоциируют себя с победами миллионеров-спортсменов). А теперь интонация такая: «мы были самые офигенные и круче нас не было». Причём чем больше начинает свозить прошедшее время, тем более мифологизированными и сакральными становятся «офигенные» и все его регалии — Гагарин, Спутник, Союзы, Циолковский, Королёв и т.д.

ShabanovYT

11.07.2016 11:09+2«Наши предки не пили вина, они охмуряли себя грибом мухомором — сказал Пётр» ( не поросёнок, из Музыки со столба Пелевина).

Уточнения, виноват, не помню откуда я про это знаю:

Парашют у Комарова не раскрылся из-за того, что покрасили парашютный отсек. Краска подплавилась и парашют к ней прилип.

Клапан на Союзе-11 как-бы не дыхательный. Он предназначен для выравнивания давления в спускаемом аппарате при спуске. К сожалению, его делали симметричным, и посадочное место тоже. Т.е. не было защиты от дурака, который вставил клапан неправильно. Защита от дураков и алкашей должна быть всегда, желательно с 2-ным резервированием.

javax

11.07.2016 11:19+2Насколько я знаю до конца так и не поняли, почему была проблема с парашютом. Просто приняли набор мер для того, чтобы это не повторилось

Zenitchik

11.07.2016 12:31+1Когда дублёр подвесили за вытяжной парашют — всё встало на свои места. Так писал Сыромятников. Подплавилась краска или нет — не в курсе, но эксперимент показал, что трение парашюта о внутренние стенки парашютного отсека слишком велико. Стенки после этого перестали красить и стали полировать.

eandr_67

11.07.2016 13:12+2У Чертока в «Ракетах и людях» приводится иная версия. Никто парашютный отсек внутри не красил, но именно на этом аппарате при нанесении защитного слоя на корпус крышка парашютного отсека не была установлена (в тот момент её не было в комплекте) — просто прикрыли отверстие пластиной. В результате достаточно липкое вещество попало в парашютный отсек.

А до этого полёта бело несколько беспилотных запусков — безо всяких проблем с парашютами. Так что «подвешивание дублёра» ничего не могло дать — в штатной ситуации вытягивающее усилие было достаточным.Zenitchik

11.07.2016 15:47+1Вероятно это я ошибся. Надо перечитать.

А подвешивание дублёра дало тот же результат, потому что с дублёром произошла та же беда. Можно заподозрить ошибку в технологической карте — неправильный порядок операций…

O1eja

11.07.2016 15:33Если мне память не изменяет, при проверке показание данных о положении клапана проигнорировали. Было резерирование по проверке и по одному каналу было видно, что клапан закрыт, а по другому, что открыт. Данные о том, что клапан открыт проигнорировали, посчитав, что они недостоверны.

lozga

11.07.2016 19:16Нет, клапан был закрыт, но почему-то открылся при разделении отсеков.

O1eja

14.07.2016 20:50На сколько я помню, наши преподаватели рассказывали именно так. То есть халатность. К сожалению, много официальной информации несколько отличается от того, что рассказывают люди непосредственно участвовавшие в проектах.

Вот пример: помните группировку из трёх «подводных» спутниуов глонасс? Официальная версия — ошибка прогарммы. В реальности это так, но получилась она по халатности. Программа была применена от предыдущего аппарата, а новый имел другие массогабаритные характеристики. А халатность заключалось веротяно в том, что проливка нового аппарата не была проведена, и просто решили использваоть циклограммы с предыдущего поколения. И вот так каждый раз…

zunzon

11.07.2016 10:53-3Отрадно видеть, когда космические страны занимаются тем, что умеют лучше, а не устраивают бессмысленные гонки технологий.

henryhunter

11.07.2016 11:31+1Без этой «бессмысленной гонки технологий» мы бы до сих пор бродили где-нибудь в джунглях Африки, при том даже без дубины и кремниевого топора.

zunzon

11.07.2016 15:39-6Какое однобокое мнение.

Что сейчас дает срач между американскими и русскими РЖД, коме того, что Россия жжет ракеты? Не лучше ли одним заниматься первыми ступенями, а вторым космическими кораблями?

П.С. Минусы, конечно, удивили. Спасибо, хомяки.

sim31r

11.07.2016 18:27Только сейчас (вернее с 60х годов) дубина в 1000 мегатонн может расколоть планету на куски, СССР пробовала царь бомбу (Lite версия), повторять эксперимент больше ни кто не решился.

0serg

11.07.2016 19:21+2Это байка. На Землю эпизодически (примерно раз в миллион лет) падают метеориты дающие значительно большую энергию, но Земля до сих пор не раскололась. К примеру https://en.wikipedia.org/wiki/Chicxulub_crater — 100 000 мегатонн мощности.

elmm

11.07.2016 11:28У вас нет ссылок на фото внутренностей бытового отсека союза? Все попытки нагуглить не дают ни чего вразумительного — схемы, творчество художников и прочая. Фото внутренностей спускаемого аппарата полно, а бытовой отсек, похоже ни кого не интересует.

lozga

11.07.2016 11:38Гуглим «бытовой отсек корабля союз», первые же картинки — фото из музея космонавтики на ВДНХ.

Oberon812

11.07.2016 12:42Как вариант поискать по видео. Обзоры пристыкованных союзов снимали многие космонавты и астронавты.

arheops

11.07.2016 11:42Вот интересно, то говорят, что союз ТМ — абсолютно новый аппарат, то говорят, что у серии 50 лет стажа. Если сравнить первую-вторую картинку и последнюю, а также какойто dragon, то както неочевидно, что это все один аппарат.

lozga

11.07.2016 11:49+1Первые картинки в железе не воплотились. Первая полетевшая версия — фото 7К-ОК. Я не очень понимаю, причем тут Dragon, спускаемые аппараты сильно разные.

arheops

11.07.2016 11:57Ну я не специалист, но вот скажите, собственно, что осталося от 7к ОК на ТМА? Корпус имеет другие линейные размеры и материал, компьютер и движки другие, система стыковки другая. Что конкретно? Почему это одна серия, а Федерация — который отличается от ТМА меньше, чем ТМА от 7к ОК — уже другая серия?

lozga

11.07.2016 12:12+3А это как у человека. У нас меняются молекулы на новые, мы взрослеем, потом седеем, лысеем и горбимся. Но человек один. Так и Союз — компоновка из трех отсеков и их размер не изменились. А Федерация будет другого диаметра, с совсем другим спускаемым аппаратом и без бытового отсека. Даже если там часть электроники будет с Союза.

Zenitchik

11.07.2016 12:38+1Аэродинамика спускаемого аппарата. Её очень долго боялись трогать. Был даже проект корабля с тремя СА от «Союза» — чтобы новый СА не проектировать, боялись в 90-х облажаться, когда специалистов растеряли.

«Федерация» всё-таки радикально отличается от «Союза» — её СА полностью новый.

arheops

11.07.2016 13:23Ну это аргумент вида «все самолеты с крыльями».

Oberon812

11.07.2016 13:26Только одни построены по классической аэродинамической схеме, а другие, к примеру, по неустойчивой. А так да, все самолеты с крыльями.

arheops

11.07.2016 13:45+1Вы думаете я этого не понимаю? Просто радует, что официальные лица то рассказывают, что это новый совершенно аппарат, то говорят, что серия поставила рекорд. Короче, трактуют так, как выгодно в данный момент. Общее только форма обтекателя похоже. Размер Союза тоже менялся, когда делали его просторней.

Oberon812

11.07.2016 15:56+1Чаще всего звучит понятие «семейство». И оно, на мой взгляд, абсолютно оправдано. Никто не говорит, что сейчас до сих пор выпускаются «серийные» Союзы образца 60х, но текущий Союз-МС — это прямое продолжение этого семейства КА.

arheops

11.07.2016 16:01+1Ну так непонятны заявления о «рекордах» полета Союза и сравнение в этом рекорде его с шатлами(которые практически не менялися). Вы не видите, что реальный прогресс подменяется кучей «рекордов»? Денег на совершенствование — не дают, ну так давайте заявим, что у нас самый старый летающий пилотируемый КА.

Zenitchik

11.07.2016 16:00+1Вот только каждый новый самолёт заново рассчитывается и обдувается в аэродинамической трубе.

СА — точнее, те его параметры, которые обеспечивают безопасный спуск с орбиты — это главная часть корабля. Модель движков, БЦВМ, версия прошивки — это глубоко вторично.

ivan01

11.07.2016 17:49Видел я баллистическую трассу в подвалах института им. Иоффе, на которой союзы продували, хотя уместнее слово стреляли. Жуткий монстр. Так что полностью соглашусь.

8arlock

11.07.2016 13:13+1Цитирую:

Только там допущена много где повторяющаяся ошибка — ОДУ появилась на Союзе-Т, а не ТМ. Начиная с Союза-Т двигатели ориентации работают на АТ-НДМГ. И, соответственно, появилась возможность сойти с орбиты на них и дублирующий тормозной двигатель отправлен в отставку.

Ссылка www.balancer.ru/g/p4233697

8arlock

11.07.2016 13:31+1В МПК Батурина на 288-й странице в подписи под рисунком «Корабль «Союз Т» (11Ф732)»:

– Новая комбинированная двигательная

установка включала маршевый двигатель

11Д426 тягой 315 кгс (вместо двух ЖРД тягой

417 и 411 кгс на «Союзе») и систему двигате

лей причаливания и ориентации (два коллек

тора, всего 14 ЖРД тягой по 14 кгс и 12 тягой

по 2.5 кгс). Камера маршевого двигателя

размещалась в карданном подвесе;

– Была создана общая для всех ЖРД сис

тема баков с вытеснительной подачей, что

давало возможность перераспределять топ

ливо между двигателями и, таким образом,

более рационально его использовать;

lozga

11.07.2016 19:24Изначально я опирался на статью в «Новостях космонавтики» 2002 года. Источник хороший, но давайте проверим. В «МПК» Батурина, astronautix.com, английской вики пишут про установку, начиная с Союз-Т. Я еще нашел фото Союза Т-4, где корма, похоже, новая. Отлично, исправляю.

8arlock

12.07.2016 12:14Отлично!

PS У меня на диске с pdf в 5 номере НК за 2002 год на странице 64 тоже написано про комбинированную двигательную установку с объединенной топливной системой в разделе про Союза-Т. Бумажного номера для сравнения нет.

lozga

18.07.2016 21:55Вы будете смеяться, но на фестивале Море Ясности выступал космонавт Лавейкин (летал на ТМ-2), который утверждал, что объединенная двигательная установка появилась толкько на ТМ. Я его специально переспрашивал.

8arlock

18.07.2016 22:21Однако в ЦПК им. Гагарина тоже уверены в появлении ОДУ на 7К-СТ. Подозреваю, путаницы из-за того, что на 7К-СТМ была новая КДУ с новыми баками.

vordoff

11.07.2016 13:13-17Хорошая статья. Посыл: в космос слетать — не за хлебушком сходить. Может быть для кого-то из урапропиндосов дойдет, что после пары суборбитальных и десятка орбитальных пилотируемых полетов невозможно сразу осуществить высадку на другое небесное тело, да еще шесть раз подряд, да еще и без особых инцидентов, да еще и с самодвижущейся тележкой, да еще и с гольфом, да еще и с блекджеком и гейшами.

HazySonic

11.07.2016 13:43+4А почему возможно мягко посадить луноход, никогда до этого не летая за пределы орбиты земли (причём раньше, чем США слетали на луну), но не возможно людей? Понятно что сложнее значительно, но разве огромная пропасть между этими вещами?

vordoff

11.07.2016 15:57-5Хотя бы потому что пилотируемые миссии гораздо сложней автоматических, т.к. в пилотируемых аппаратах кроме всего прочего должны быть системы жизнеобеспечения экипажа, опыта создания, которых в то время практически не было — все это находилось в зачаточном состоянии, все делалось впервые, и как видно даже из этой статьи, каждый сравнительно «простой» орбитальный полет был сопряжен со смертельной опасностью для экипажа. Если помните, за полет космонавт получал звание Героя Советского Союза, а это много говорит о риске, связанном с этой работой. Посмотрите процент успешных автоматических миссий в 60-е годы и прикиньте допустима ли такая надежность для пилотируемых миссий. Одна только стыковка сколько потребовала модификаций и запусков Союзов. А прилунение, а взлет, а стыковка на орбите Луны, возвращение, вход в атмосферу на второй космической. Да, просто представьте насколько масштабней и сложней задача высадки на Луну по сравнению с орбитальной космонавтикой.

Zenitchik

11.07.2016 16:06+4Джемини стыковались раньше Союзов. Для США это направление раньше изначально было приоритетным.

На счёт ЖО — это не соответствует истине.

Прилунение — задача трудная, но в СССР (где приходилось разрываться между ДОС и Луной) доведена до действующих макетов. США, которые ДОС не занимались, имели тупо больше человекочасов на эту задачу, поэтому не вижу причин, почему бы она не могла у них быть завершена.

Вход в атмосферу со второй космической задача нетривиальная. Однако необходиамя для этого геометрия СА была рассчитана ещё до первых полётов в космос. Дело было только за отработкой.

0serg

11.07.2016 16:38+4Пилотируемые миссии проще сложных автоматических. Человек поразительно много функций способен выполнять и отлично «перепрограммируется» в случаях когда «что-то идет не так».

Системы ЖО были давно отработаны на тех же подводных лодках и самолетах. На космических аппаратах больших проблем с ними не было.

Герой СССР за полет — это многое говорит о пропаганде в СССР, а отнюдь не об реальной опасности. К слову говоря на случай отказа на всех этапах полета Аполлона было заготовлена просто уймища запасных аварийных планов. Миссия при этом срывалась, но люди не гибли (собствено с Аполло-13 так и произошло). Наиболее рискованные аварийные планы отработали не только на тренажерах, но и с практической экспериментальной проверкой прежде чем запускать людей.

Советская стыковка — это откровенно говоря позор советской космонавтики. Прокосячили там по страшному. От малого запаса топлива на маневры до ненадежной системы Игла

Прилунение, стыковку, вход на второй космической американцы тщательно отработали в целом ряде подготовительных пусков и специальных тренажеров

Brenwen

11.07.2016 16:59+4В разных странах был разный подход. В США космические корабли делали авиаконструкторы, в СССР — ракетчики. У первых живой пилот — неотъемлемый элемент системы управления, у вторых он — пассажир с расширенными правами. У первых если нужно выполнить сложный маневр — его выполняет пилот, а компьютер помогает, у вторых — работает автоматика, а в случае ее отказа пилот берет управление. Отсюда и успехи, и неудачи, и проблемы, и причины, и технические решения.

Zenitchik

11.07.2016 17:22>Советская стыковка — это откровенно говоря позор советской космонавтики.

Ну, как Вам сказать. Мне кажется, это главное достижение советской космонавтики. Сейчас вся стыковка либо советсткая, либо китайская (впрочем, у них, вероятно, из того же источника). Вот для полёта на Луну наш ССВП тяжеловат. А тот механизм, который должен был лететь — это реально позор, цирк и зоопарк.

pnetmon

11.07.2016 18:17>> Сейчас вся стыковка либо советсткая, либо китайская (впрочем, у них, вероятно, из того же источника).

Как это понимать?

0serg

11.07.2016 18:24+2Сейчас вся стыковка либо советсткая, либо китайская (впрочем, у них, вероятно, из того же источника).

Эм, нет. Dragon, Cygnus как и прошлые Shuttle и ATV и будущие CST-100 и Dragon 2 все используют другую стыковку.

Ни у кого что характерно проблем она не вызвала, даже у коммерсов-новичков

Кроме того сейчас летает «Курс» а я говорил про «Иглу». Курс вполне достойная система, да и двигатели маневрирования на Союзах тоже исправили. То что стыкуется сегодня имеет сравнительно мало общего с тем что летало поначалуZenitchik

11.07.2016 20:01Ну я же про стыковку, а не про сближение. Какая ещё «Игла»? Тем более, что у нас самих уже 20 лет «Курс».

У Dragon и Cygnus нет полноценной стыковки. Их CBM — это только стыковочный шпангоут, без стыковочного механизма.

Space Shuttle использовали АПАС-95, купленные в готовом виде и уставленные российскими специалистами. ATV так же использовали российские стыковочные агрегаты. Для будущих CST-100 и Dragon 2 разрабатывается новый агрегат стыковки, совместимый по стыку с тем же самым АПАС-95, но пока что он не летает, поэтому пока что АС только отечественные…0serg

11.07.2016 21:31Сближение — это часть стыковки причем наиболее сложная. Непосредственно подсоединить модуль уже довольно просто. А в остальном конечно зачетный подход в лучших советских традициях — исходя из того что МКС была совместным проектом и ЧАСТЬ стыковочных узлов там сделали совместимой во-первых объявить что совместимые узлы — это чисто российское изделие и во-вторых добавить что все остальные узлы «неполноценные» не обращая внимание на тривиальное в общем-то соображение что функцию стыковки они все прекрасно себе выполняют.

Zenitchik

11.07.2016 21:56Сближение — это сближение. Им другой отдел в КБ занимался. Не подменяйте понятия.

Теперь на счёт подхода. Исходя из того, что стыковочные АГРЕГАТЫ произведены в России — они российские.

На переходные отсеки (кривые такие и чёрные), кстати, тоже российские стыковщики ставили российские агрегаты. А американский агрегат — пока только в разработке. Скоро, надо полагать, полетит.

Стыковочный агрегат состоит из стыковочного шпангоута и стыковочного механизма. Первый обеспечивает жёсткий и герметичный стык. Второй — собственно операции стыковки: сцепку, выравнивание и стягивание космических аппаратов.

CBM — это по стыковочный шпангоут. При стыковке с его помощью, функции стыковочного механизма выполняются манипулятором. В чём-то этот подход более прогрессивный, масса КА экономится. С другой стороны КК автоматически причалить не может.

pnetmon

11.07.2016 22:06>> А американский агрегат — пока только в разработке. Скоро, надо полагать, полетит.

Это вы про IDA? Уже летал, недолетел. Скоро полетит второй. Основу для IDA делала Энергия.

0serg

11.07.2016 23:15Стыковка в Вашем определении — это просто соединение обыкновенного механического разъема по типу сцепки в поездах или резьбы в объективе фотоаппарата. Я все конечно понимаю, но обычно под стыковкой космических аппаратов все же понимают несколько более сложный процесс, включающий в себя в т.ч. и сближение. Причем я не очень понимаю в чем повод для гордости в данном случае. АПАС выбрали даже не потому что он был «лучше» насколько можно говорить о «лучшести» у обыкновенного разъема, а просто потому что у нас летал Мир на котором стоял именно этот разъем, поэтому его же водрузили на Шаттл который летал к Миру, а затем оказалось что на МКС городить что-то другое просто не нужно, поскольку и на шаттле и на нашем сегменте уже был этот разъем. При этом на всем остальном КРОМЕ шаттла где разъем уже был американцы использовали совершенно другой разъем — CBM. Который собственно стоит на Dragon и Cygnus и, с Ваших же слов, является во многих отношениях более прогрессивным. На ATV да, поставили наш разъем, но это было по той причине что европейцы не имели воообще никакого опыта в этом направлении и для подстраховки водрузили туда Курс который, естественно, кроме как к нашему разъему причаливать не мог. На практике Курс правда не понадобился, европейская система стыковки отработала исправно, но не менять же люк было после того как это стало понятным? На следующем «европейце» разъем будет уже другим.

В общем говоря, в чем конкретно достижение-то? В наличии древнего и сравнительно примитивного механизма probe and drogue на стыковочном узле, использующимся как нами так и американцами черти с каких годов и позволяющим стянуть космический аппарат без внешнего манипулятора или маневровых двигателей на аппарате? «Выравнивание и сцепка»-то в том же CBM ведь тоже есть. И Вы утверждаете что это наше «величайшее достижение» в космосе которое ставит АПАС на голову выше CBM, серьезно?Zenitchik

11.07.2016 23:30+1>Стыковка в Вашем определении — это просто соединение обыкновенного механического разъема по типу сцепки в поездах или резьбы в объективе фотоаппарата.

Из моих постов этого не следует. Домыслы оставьте себе.

> но обычно под стыковкой космических аппаратов все же понимают несколько более сложный процесс

Отнюдь нет. Я пользуюсь терминологией, принятой в отрасли.

>АПАС выбрали даже не потому что он был «лучше»

Потому что он был единственным. А у США в 95 году своего стыковочного агрегата не было, и купить советский было проще, чем разрабатывать свой. А ССВП — не годится для стыковки стотонных кораблей. По расчётам её предел — 40 тонн.

>В общем говоря, в чем конкретно достижение-то?

Достижение в первую очередь — в конструкции стыковочного шпангоута, который андрогинен изначально, и настолько удачен, что его практически без изменений применили на советских ДОС, а в ЭПАС, на МКС использовались шпангоуты спроектированные по той же схеме.

>«Выравнивание и сцепка»-то в том же CBM ведь тоже есть.

Ссылку в студию!

>В наличии древнего и сравнительно примитивного механизма.

Вы очень лихо мешаете всё в одну кучу. Разговор о том, что стыковка — достижение, и о том, чем целый стыковочный агрегат отличается от одной из его составных частей (не спорю, самодостаточной после закрытия замков).0serg

11.07.2016 23:50+1Из моих постов этого не следует. Домыслы оставьте себе.

Ну так поясните, уважаемый. Вы мне тут заявили что Курс к стыковке отношения не имеет. Я на минуточку позволю себе напомнить Вам что система Курс работает вплоть до сигнала «Касание» от стыковочного узла вошедшего в предварительный захват. Что там остается сделать для завершения процесса? Три вещи: окончательно стянуть аппараты, обеспечить жесткое соединение, и обеспечить переход внутри узла. При этом две последние функции что блин характерно есть так же на CBM который, с Ваших же слов, «полноценным» не является. Выходит что стыковка — это собственно процесс соединения механического разъема, причем «полноценным» его делает наличие механизма стягивания. Разве не так?

Потому что он был единственным… способным обеспечить стыковку стотонного корабля.

На станции Мир — да. Другой вопрос что другой орбитальной станции в конце 1980х не существовало.

А у США в 95 году своего стыковочного агрегата не было, и купить советский было проще, чем разрабатывать свой.

Шта? У них было как минимум три стыковочных агрегата — от Джемини, от Аполло и АПАС-75. Последние два прекрасно обеспечивали нужную стыковку.

Достижение в первую очередь — в конструкции стыковочного шпангоута, который андрогинен изначально, и настолько удачен, что его практически без изменений применили на советских ДОС

Разрабатывали первый АПАС совместно с американцами. Причем Сыромятников и Билл Кризи независимо друг от друга предложили практически идентичные идеи. Да и используется эта система сегодня весьма ограничено. Удачная система? Да. Величайшее достижение? Эм, позволю не согласиться.

на МКС использовались шпангоуты спроектированные по той же схеме.

Если Вы о CBM, то там использовалась схема отнаследованная от идеи Билла Кризи что тривиально проследить по числу лепестков — четыре вместо трех. Проектировали ее под чисто американскую но не построенную станцию Federation.

Ссылку в студию!

http://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi.ntrs.nasa.gov/20110010964.pdf

Страница 27Zenitchik

12.07.2016 10:52>Вы мне тут заявили что Курс к стыковке отношения не имеет. Я на минуточку позволю себе напомнить Вам что система Курс работает вплоть до сигнала «Касание» от стыковочного узла вошедшего в предварительный захват.

Именно так. Сигналом «Касание» заканчивается этап сближения и начинается этап стыковки.

>Что там остается сделать для завершения процесса?

1. Погасить остаточную относительную скорость КА.

2. Выровнять их относительно друг друга.

3. Стянуть КА до соприкасания стыковочных шпангоутов

4. Закрыть стыковочные замки.

Из перечисленных пунктов CBM делает только пункт 4. Остальное выполняет манипулятор.

>причем «полноценным» его делает наличие механизма стягивания. Разве не так?

Не так, потому что СТЫКОВОЧНЫЙ МЕХАНИЗМ (это, между прочим, термин) выполняет не только стягивание, а, как видно выше три пункта.

После закрытия замков он становится не нужен и, если расстыковка не планируется, демонтируется космонавтами (так было на «Мире», вероятно, так же на «МКС»).

>Шта? У них было как минимум три стыковочных агрегата — от Джемини, от Аполло и АПАС-75. Последние два прекрасно обеспечивали нужную стыковку.

В 95 году этих стыковочных агрегатов уже не было. Похерили они их вместе с Аполло. Причём, механизм штырь-конус от Аполло (даже если бы сохранился), опять-таки не годился для Шаттла по массе.

>на МКС использовались шпангоуты спроектированные по той же схеме.

Нет, я про стыковочный шпангоут с 12 замками, использованный на АПАС-89, АПАС-95 и ССВП-М.

> что тривиально проследить по числу лепестков — четыре вместо трех.

Не понял, о каких лепестках Вы говорите. У CBM я лепестков не обнаружил ни на одной фотографии. А у АПАС они являются частью стыковочного механизма, а не стыковочного шпангоута.

Поделитесь ссылкой про стыковочный агрегат с четырьмя лепестками.

>Federation

Не Freedom часом? МКС — это почти копия Freedom, с пристыкованной к ней почти копией Мир-2.

>http://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi.ntrs.nasa.gov/20110010964.pdf

Страница 27

Спасибо. Интересное решение. CBM является самовыравнивающимся, для нашего стыковочного шпангоута, это, ЕМНИП, не характерно.

pnetmon

12.07.2016 11:19>>>Шта? У них было как минимум три стыковочных агрегата — от Джемини, от Аполло и АПАС-75. Последние два прекрасно обеспечивали нужную стыковку.

>>В 95 году этих стыковочных агрегатов уже не было. Похерили они их вместе с Аполло. Причём, механизм штырь-конус от Аполло (даже если бы сохранился), опять-таки не годился для Шаттла по массе.

А как называется чем они на Земле подстыковывали модули перевозимые в отсеке шаттла до Мир-Шаттл. А потом модули состыковывали к МКС.Zenitchik

12.07.2016 12:04Система крепления модуля в отсеке спейс-шаттл — отдельная тема. Модули МКС, доставляемые Шаттлом, имели специальные крепления для транспортировки в его отсеке. Сам Шаттл стыковался к МКС при помощи АПАС-95, для чего на модулях американского сегмента установлены «герметичные адаптеры» (лень искать английское название) — такие чёрные и кривые, с АПАС на одном конце и CBM на другом.

Есть ли какое-то отдельное название у системы, обеспечивающей герметичный переход из отсека экипажа в какой-нибудь Спейслэб, я не в курсе. Но исходя из того, что эта штука решает примерно те же задачи, что и стыковочный шпангоут, она, наверно, подобна ему по конструкции.

Zenitchik

12.07.2016 12:10>Разрабатывали первый АПАС совместно с американцами

Верно. Но, стыковочный шпангоут был андрогинен уже на первых вариантах ССВП, когда об андрогинном стыковочном механизме ещё даже вопрос не поднимался. И стык для АПАС-75 был разработан, хотя и заново, но по той же схеме. А американе тогда что-то хорошее придумали для замков, я уже не помню, что именно, но тоже хорошо пошло.

>Да и используется эта система сегодня весьма ограничено.

Ограничено? На большинстве обитаемых модулей и на всех пилотируемых кораблях, как существующих, так и планируемых — это ограничено?

Zenitchik

11.07.2016 20:07+3«Игла» с «Курсом» — это сближение. А стыковка — это ССВП, ССВП-М, АПАС-75, АПАС-89, АПАС-95. Сейчас летают ССВП — на «Союзах» и «Прогрессах», ССВП-М служит для стыковки модулей РС МКС между собой, АПАС-95 — на едином с ССВП-М по стыковочном шпангоуте — служил для стыковки Space Shuttle. На ATV — тоже ССВП

MadBender

11.07.2016 16:06+1Все американские полеты, начиная с «Джемини», являлись подготовкой к высадке на Луну, в каждом отрабатывался тот или иной элемент будущего полета. Почему бы в итоге и не высадиться?

lozga

11.07.2016 19:28+2Если бы вы знали, какой дорогой американцы шли к Луне, вы бы так не говорили.

betrachtung

12.07.2016 12:18+1Базза Олдрина на вас, конспирологов, не хватает.

Serenevenkiy

11.07.2016 13:44+1Интересная статья. Спасибо. Из картинок понравился не виденный ранее Протон с САС. Совсем странно смотрится сейчас.

ShabanovYT

11.07.2016 14:53Хотелось бы прояснить некоторые вопросы из истории создания и… если сведения не секретные конечно:

1. Где проектировали?

2. Участвовали ли немецкие инженеры и конструкторы? ( В проектировании 7-ки да, они было основной как-бы движущей силой. но рассекретили немного по этой теме.)

3. Где делали? Мне рассказывал человек, что видел в одном из цехов Самарского Экрана спускаемый аппарат, хотя завод специализировался на электронике для авиации.0serg

11.07.2016 15:37+51. Сам Союз ОКБ-1, но там смежники были. Систему стыковки (Иглу) к примеру НИИ ТП делало

2. Немцы не участвовали в проектировании Союза

2б. Более того, немцы практически не участвовали в проектировании Р-7. Последней работой где участвовали немецкие специалисты Р-2. В Р-5 еще использовались немецкие наработки. В Р-7 уже было все чисто советское.

3. Производство РКК Энергия в Королеве, но опять же, там просто финальная сборка, оборудование делали и в других местах

BalinTomsk

11.07.2016 23:40Мне кажется в тему:

Старт космического корабля «Союз МС»

http://fotojoin.ru/start-kosmicheskogo-korablya-soyuz-ms/

SinsI

> и похоже, финальная модификация МС

Вообще нет планов по улучшению? Или их перестают выпускать?

lozga

По сегодняшним планам после МС уже будет «Федерация». Поживем — увидим

Zenitchik

«Федерация» всё-таки для некоторых задач избыточна. Жаль, что два корабля одновременно не потянем.

Rumlin

Еще отладка надежности займет много времени.