Местоположение самолётов в реальном времени

С каждым годом в небе всё больше самолётов: по данным FlightRadar24, прямо сейчас в воздухе находятся 12 385 судов, и это без учёта военных. Через несколько лет к ним могут присоединиться тысячи беспилотных почтовых дронов для доставки товаров и посылок.

В такой ситуации возникает вопрос: как обеспечить безопасность воздушных полётов? Существует ли способ создать автоматическую систему ухода от столкновений, чтобы она действовала на всех пилотируемых и беспилотных судах? Что ж, в разработке эффективных навигационных систем авиационная промышленность может многому научиться у птиц и насекомых. Птицы освоили навигацию в воздухе 150 миллионов лет назад, а насекомые — 350 миллионов лет назад. У них большая фора в области НИОКР.

Очевидно, за долгое время эволюции птицы и насекомые выработали определённые алгоритмы для ухода от столкновений в полёте. Учёные предполагают, что такие алгоритмы должны быть более эффективными именно у птиц, потому что их корпус не укреплён экзоскелетом, как у насекомых. Птицы тяжелее, чем насекомые, и летают на более высоких скоростях. У них хрупкие тела. Очевидно, что столкновение в полёте будет для птиц весьма болезненным. Такая птица с меньшей вероятностью оставит потомство. То есть система ухода от столкновений в полёте — явно благоприятный признак в естественном отборе.

В предыдущие годы учёные исследовали, как птицы уходят от препятствий, пролетают в узкие щели и держат дистанцию в стае. Но ещё никогда не исследовался вопрос: что происходит, когда две птицы летят на встречных курсах. Как они поступают в таком случае?

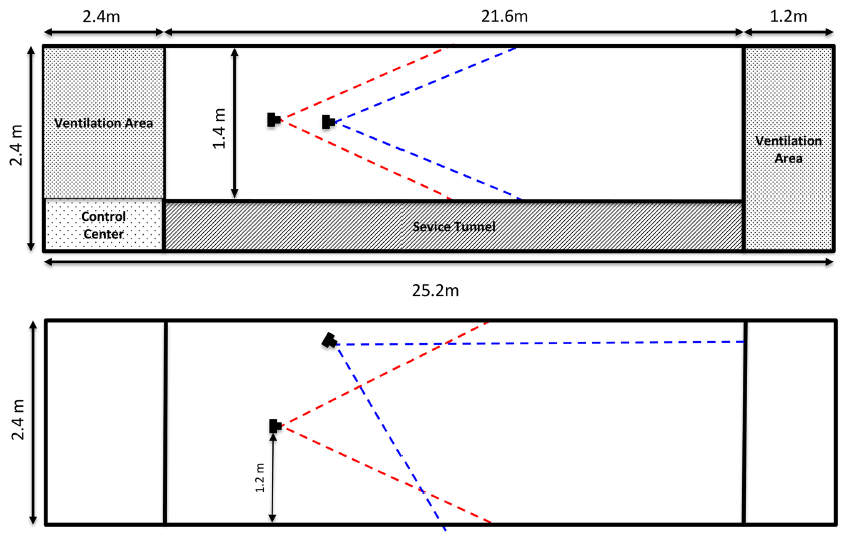

Профессор Мандиам Сринивазан (Mandyam Srinivasan) из Университета Квинсленда (Австралия) поставил задачу изучить, какие именно стратегии применяют птицы для избежания столкновения на встречных курсах. Для этого с двух сторон туннеля длиной 21,6 метра выпускались пары птиц навстречу другу. Представляющие интерес потенциальные действия птиц принимались за гипотезы в байесовской сети для вычисления их вероятности. Предсказанные вероятности сравнивалась с наблюдаемыми фактами. Таким образом исследователи делали выводы о стратегиях ухода от столкновений, которые действуют у птиц.

Испытательный туннель. Синими и красными пунктирными линиями показаны поля зрения камер наблюдения

Перед началом испытаний 10 волнистых попугайчиков (Melopsittacus undulatus) мужского пола были обучены пролетать туннель от начала до конца в одиночку.

Дронго, один из десяти волнистых попугайчиков, принимавших участие в исследовании

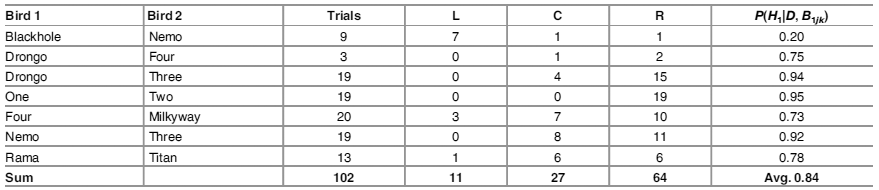

За 4 дня было записано 102 экспериментальных полётов 7 пар, составленных из 10 волнистых попугайчиков. Не было зафиксировано ни одного столкновения. Затем провели анализ видеозаписей с фиксацией, каким образом птицы смещались в стороны или по высоте при приближении друг к другу.

Результаты оказались довольно неожиданными. Как видно из таблицы, птицы показали склонность почти всегда смещаться вправо, хотя вероятность такого смещения сильно варьируется от особи к особи.

Это очень любопытный вывод. Проведённые ранее исследования на пчёлах показали, что пчёлы склонны смещаться влево при сближении друг с другом. Так или иначе, но склонность смещаться в какую-то определённую сторону является важным знанием. Очевидно, это знание должно быть одинаковым у всех особей в популяции. Если птицы будут при сближении смещаться в случайную сторону, то при выборе влево/вправо вероятность столкновения составит 50%.

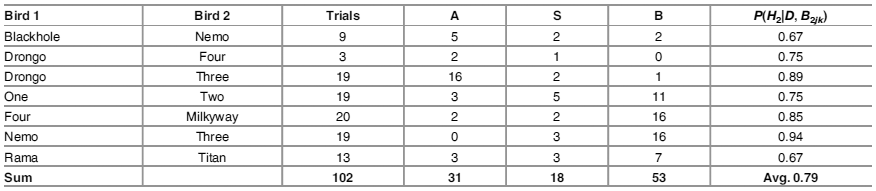

Попугайчики в туннеле летали на разной высоте. Учёные обнаружили, что некоторые конкретные особи явно предпочитают лететь ниже/выше другой конкретной особи, что не укладывается нормальное распределение.

Предпочтение конкретной особи лететь выше или ниже другой особи

Несмотря на отдельные случаи изменения высоты полёта, в целом птицы при сближении не меняют высоту, а смещаются в горизонтальной плоскости. Чаще всего — вправо. Учёные делают вывод о наличии у волнистых попугайчиков своеобразных правил движения, зашитых на «аппаратном уровне». Вероятно, это может быть связано с разницей в левом и правом полушариях головного мозга. Так, у попугайчиков правое полушарие и левый глаз отвечают за тактические задачи, такие как обнаружение вероятного столкновения в полёте. В свою очередь, левое полушарие и правый глаз занимаются другими вещами, такими как обслуживание полёта и контроль скорости. Кстати, это одно из эволюционных преимуществ животных с разными функциями левого и правого полушарий (подробнее см. научную работу «Выживание с асимметричным мозгом: преимущества и недостатки церебральной латерализации»).

Таким образом, исследование подтвердило, что наличие самых простых общих правил позволит животным или машинам избежать столкновения.

Во-первых, нужно договориться смещаться в одну сторону. Неважно — влево или вправо, но все должны смещаться в одну сторону.

Во-вторых, выработать алгоритм изменения высоты. Один из участников движения должен смещаться вверх, а другой — вниз. Правила изменения высоты можно реализовать разными способами. Например, присвоить иерархический порядковый номер каждому отдельному самолёту. При встрече самолёт с более высоким номером в иерархии всегда смещается вверх, а с более низким — вниз. Универсальную иерархию непросто внедрить, да и она требует обмена информацией между судами перед сближением. Другой вариант — установить каждому самолёту правило случайного смещения вверх или вниз. В этом случае риск столкновения уменьшится со 100% до 50%.

Учёным пока не удалось понять, каким образом птицы выбирают направление смещения по высоте. Возможно, у них тоже действует некая иерархия.

Статья опубликована 28 сентября 2016 года в журнале PLOS One (doi: 10.1371/journal.pone.0162435).

Комментарии (101)

jusiter

30.09.2016 17:33Гражданская авиация выбирает маршруты через диспетчеров которые видят заранее все самолеты на пути.

В исключительных случаях когда самолеты таки начали сближаться — включается автоматика которая их разводит. И в таком случае автоматика обоих аппаратов сама быстрее между собой договориться. (У диспетчеров даже есть железное правило — если сработала автоматическая разводка — ни в коем случае нельзя давать указания пилотам.)K0styan

30.09.2016 17:39+1Каковое правило было подтверждено катастрофой над Боденским озером в 2002. Там как раз пилоты выполнили команду диспетчера, противоречащую автоматической системе разведения.

old_gamer

30.09.2016 17:55+1Не совсем так, диспетчер же не знает о том, сработала TCAS, или нет. Просто по правилам, в случае конфликта между указанием диспетчера и TCAS, должно исполняться указание TCAS.

scarab

30.09.2016 21:18Если мне не изменяет память, это правило едва ли не после Боденской катастрофы и было введено.

solariserj

01.10.2016 10:24Для иностранных было введено и ранее, а вот для российских было преимущество диспетчера нежели компьютера. Сейчас возможно уже и поменяли

old_gamer

01.10.2016 12:06Насколько я помню, как раз из-за Боденской катастрофы наши правила привели в соответствие с международными

SobakaRU

02.10.2016 01:38+7Мало того, после Боденской катастрофы была разработана новая ревизия TCAS, которая обрабатывает приведший к этой катастрофе конфликт: теперь, если один из ЛА не выполняет предписания системы, то TCAS «законопослушного» самолета может инвертировать выданную ранее команду. Ранее это не предусматривалось.

Причем при реверсировании манёвра выдаваемые вербальные команды семантически отличаются — лётчик понимает, что это не сбой, а что ему действительно нужно срочно менять направление манёвра ухода (т.е.сначала пилот слышит «Descend, descend», а после — «Climb, Now»). Нормативы по времени реакции на команды реверсирования в два раза строже: 2.5 вместо 5 секунд.

ssneg

01.10.2016 11:31Основная причина катастрофы над Боденским озером заключалась в том, что пилот российского самолёта следовал указаниям диспетчера (невзирая на TCAS), а пилот иностранного — указаниям TCAS (игнорируя диспетчера). Именно такие приоритеты прописаны в российских и европейских правилах осуществления полетов соответственно.

Таким образом, оба борта отвернули в одну сторону. Если бы оба слушали только TCAS, катастрофы бы не было. Если бы диспетчер выдал указания, аналогичные TCAS (что он имел возможность сделать, но не сделал, так как проворонил всю ситуацию), катастрофы бы не было.

old_gamer

01.10.2016 12:08Возможно, я ошибаюсь, но, насколько я помню, TCAS с диспетчером никак не связана, и знать об указаниях TCAS он не мог. Именно для этого и определяется в правилах, какие указания имеют приоритет, диспетчерские, или автоматические. И катастрофа произошла именно из-за несоответствия этих правил для РФ и ЕС, а не по вине диспетчера. Который, кстати, в итоге был убит отцом одной из пассажирок, насколько я помню.

braineater

01.10.2016 13:00+1У Калоева вся семья погибла. Сын, дочь и жена.

Там не один фактор. И правила разные, и менталитет и банальная экономия, один диспетчер вместо двух был.

SobakaRU

02.10.2016 02:09+1Возможно, я ошибаюсь, но, насколько я помню, TCAS с диспетчером никак не связана, и знать об указаниях TCAS он не мог.

Это так, не связана. Однако пилоты обязаны известить диспетчера об срабатывании TCAS. А также о невозможности выполнения команды диспетчера из-за поступившей противоположной команды от TCAS (фразеология: «Ubable, TCAS RA»). Уведомление диспетчера предписывается производить «Настолько быстро, насколько возможно». Понятно, что в стрессовой ситуации это может произойти не перед началом выполнения манёвра уклонения, однако лётчикам следует стремиться к этому.

braineater

01.10.2016 12:50Пилоту иностранного диспетчер не давал никаких указаний, только Российскому.

FiLunder7

02.10.2016 21:29Только вот автоматика не включается. Даются указания пилоту какие действия предпринять (снижение/набор), пилот их выполняет сам.

synergi

30.09.2016 17:55+7Австралийским ученым и Alizar'у в частности не мешало бы погуглить про TCAS. Вкратце — уже все давно придумано, TCAS предупреждает о столкновении и выдает рекомендации пилотам на изменения высоты (TCAS 2) и/или курса (разрабатываемый TCAS 3). Рекомендации TCAS имеют приоритет выше, чем указания диспетчера.

olgerdovich

01.10.2016 02:41Если я ничего не путаю, то сами по себе правила расхождения гражданских самолетов существовали задолго до внедрения TCAS, и были крайне простыми: самолет, видящий помеху справа на своей высоте, меняет высоту в одном направлении, второй самолет, для которого первый оказывается слева, меняет высоту в противоположном направлении; один вверх, другой вниз, к сожалению, не помню, какой в какую сторону. Изменение для обоих воздушных судов, очевидно, необходимо на случай, если один из них не заметит второго. Разумеется, такое простое правило (о котором, как можно подумать исходя из текста статьи, будто почему-то пока никто не догадался) соблюдать несложно, но нужно много условий, для возможности его соблюсти: визуальный контакт, достаточная видимость для своевременного осуществления маневра, не очень высокая нагруженность воздушного пространства, (чтобы расходиться с одним воздушным судном, а не многими и не запутаться при этом), возможность маневрирования по высоте (что затруднительно при взлете/посадке). Вот для обеспечения возможности соблюсти это правило и созданы диспетчеры и TCAS (и распределен приоритет между этими помощниками), но само по себе правило старое.

Сказать честно, не помню насчет правила для встречных курсов, но уверен, что оно есть и простое

olgerdovich

01.10.2016 02:47+1PS: Изначально-то вопрос со встречными курсами просто решается эшелонированием, а вот не помню правило именно на случай нарушения одним из участников своего эшелона.

ooptimum

02.10.2016 21:31Вообще-то существует еще и малая авиация, не оборудованная TCAS. И вы удивитесь, но опасные сближения у них происходят чаще, чем у лайнеров. Кстати, я бывший пилот ГА с тысячами часов налета.

artemt

30.09.2016 17:55+3Начиная с 1928-1930 гг. и до 1952-1953 гг. структурная схема подавляющего большинства авианосцев оставалась неизменной: прямая гладкая палуба и «остров» по правому борту. То, что «остров» следует располагать именно по правому борту( было официально постановлено британским Адмиралтейством для ВМФ еще в 1918 г., когда проектировался «Хермес», по предложению капитан-лейтенанта У С. Николсона и капитан-лейтенанта Кларка Холла, служивших на «Фьюриесе». Они заметили, что если самолету не удалось совершить посадку, при последующем наборе высоты пилоты предпочитали отворачивать влево. Единственными авианосцами, на которых «остров» располагался с левого борта, были японские «Акаги» и «Хирю».

4ebriking

03.10.2016 12:10… что в свою очередь определялось тем, что самолёты с «правым» вращением винта, каковых большинство что тогда, что сейчас — влево поворачивают легче/резче

DoNotPanic

30.09.2016 17:57+2Очевидно, за долгое время эволюции птицы и насекомые выработали определённые алгоритмы для ухода от столкновений в полёте. Учёные предполагают, что такие алгоритмы должны быть более эффективными именно у птиц

Вспоминая шмелей, не могу не согласиться с этим утверждением. Эти ребята, похоже, не особо задумываются, куда летят…

haviras

02.10.2016 21:23+2Для шмелей действуют правила как для КАМАЗов: — выехать на перекресток, убедиться, что на нем нет другого КАМАЗа, — продолжать движение.

Ezhyg

03.10.2016 19:39Кстати, за следование именно этой формулировке, хочется класть некоторых водятлов под КаМаЗ.

Правильно — подъехать к, а не выехать на.

guai

30.09.2016 18:10+8Можно и без обмена сообщениями сделать правило, работающее на 100%. Что-нибудь типа: «летишь на запад — подымайся, на восток — снижайся».

SobakaRU

02.10.2016 02:00+2На самом деле ваше предложение частично внедрено: существующие правила вертикального эшелонирования предписывают использование определённых эшелонов самолётами, которые летят определёнными курсами. То есть высота 22000 футов будет всегда использоваться для полётов с курсами 180°-359°, а следуюший эшелон 230 — для курсов 0°-179°. И так, через один эшелон, до упора вверх и вниз.

Однако, надо понимать, что конфликты обычно происходят не при крейсерских полётах на эшелонах, а при маневрировании — в местах смены зон УВД, вблизи аэропортов, в точках пересечения трасс и т. д.

В критических ситуациях использование подобных правил, на мой взгляд, может лишь помешать. Скорости высоки, времени для осознания и принятия решения у человека мало. Идеальный выход — автоматическая система, которая «разрулит» проблему (причем, учитывая возможности конкретных самолётов: скороподъёмность, текущую вертикальную скорость и прочие факторы) и выдаст чёткую вербальную команду к исполнению обоим лётчикам. И такая система — это TCAS. За 20-30 секунд до точки максимально сближения лётчики получают ясную команду относительно того, какой вертикальный манёвр им нужно соевершить. Вне зависимости от горизонтальных эволюций самолётов в этот момент.

Finesse

02.10.2016 07:21-2А если летят строго на север и на юг? Или оба летят на восток (один на ЮЮВ, другой ССВ)?

er1

02.10.2016 21:12А если оба летят на запад, но с разной скоростью? Есть TCAS, пусть он и работает.

saboteur_kiev

30.09.2016 18:16+1«Несмотря на отдельные случаи изменения высоты полёта, в целом птицы при сближении не меняют высоту, а смещаются в горизонтальной плоскости. „

Ну это же элементарно, Ватсон. Взлететь выше, или опуститься ниже (а потом вернуть высоту) — гораздо более затратно, чем ненадолго свернуть в сторону по горизонтали.

HappyLynx

01.10.2016 00:48+2Про переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно слышали? Взлетаем вверх — теряем скорость, но наращиваем высоту. Летим вниз — наращиваем скорость, теряем высоту. В итоге потери ровно те же, что и на горизонтальную дугу той же формы.

Тут скорее вопрос согласованности действий, если оба свернут вправо, то точно разминутся. А чтобы разминуться в вертикальной плоскости, необходимо как-то решить, кто пойдет вверх, а кто вниз. Так зачем тратить время и что-то решать, если есть готовый вариант?

GrigoryPerepechko

02.10.2016 13:44Ну если конкретно про птиц и людей — попробуйте пройти дорогу от дома до работы по ступенькам. Влево — вверх, вправо — вниз. Просто разложите маршрут где вместо бокового перемещения будет вертикальное. После этого утверждение про эквивалентность в отношении птиц уже будет не таким очевидным.

К технике вопросов нет :)

HappyLynx

03.10.2016 00:12-1Попробовал, чувствую полную эквивалентность.

Сейчас вы мне скажете, что я лукавлю, потом я вам скажу: «а вы докажите обратное», — потом у нас завяжется долгий спор, на выходе которого будут физические формулы, которые покажут равный расход энергии на оба этих маршрута.

Вы действительно этого хотите, или вы верите, что обывательский опыт первичен относительно законов физики и может им не подчиняться?

PS: Ну хоть бы что-то интересное в контраргументацию взяли, да хотя бы ту же квадратичную зависимость сопротивления воздуха от скорости, но нет, давите на: «а ты попробуй!». Вы серьезно? Ну так может попробуете перья отрастить и полетать, чистоты эксперимента для?

GrigoryPerepechko

03.10.2016 00:23Большинство людей банально марафон не могут пробежать по прямой, даже при скорости 7-8км в час. Не говоря уже о том что согласно вашей идее его можно бегать по горам с тем же успехам, энергия ведь как вы говорите, сохраняется.

Живой организм не выдерживает сильные перегрузки, имеет тенденцию уставать, ему необходим сон, у него случаются срывы на фоне нагрузок. Собственно этим он и отличается от механизмов (у них тоже есть износ, но он чуть иначе проявляется).

HappyLynx

03.10.2016 00:43Вы действительно не видите разницу между полетом и ходьбой в физическом смысле или прикидываетесь?

Даю подсказку: при горизонтальном полете энергия химических процессов в мышцах птицы переходит в скорость (кинетическую энергию), после чего происходит парение с потерями исключительно на трение о среду. При ходьбе энергия в больших количествах переходит в скорость ноги на первом полушаге, после чего абсолютно расточительно и с характерным шлепком переходит в тепловую энергию подошвы. Такие дела, ходьба — весьма не эффективный способ перемещения с точки зрения энергозатрат, но у нее есть свои плюшки в других областях, поэтому так и живем.

Если хотите хоть сколь-нибудь адекватного эквивалента с возможностью проверки на своей шкуре — возьмите велосипед, снимите с него тормоза, а потом попробуйте проехать одинаковое расстояние сначала по холмам, а потом зигзагами по равнине. Вас ждет сюрприз.

mehos

03.10.2016 11:50+1Я бы посмотрел как вы на велосипеде сперва набираете 1000м высоты на 10км пути и потом будете отдыхать на спуске)))) А 20км по «плоскачу» — это халява.

HappyLynx

03.10.2016 12:44Это что у вас за птица такая на встречном курсе, что для того, чтобы разминуться, нужно 10 км высоты набрать?

HappyLynx

03.10.2016 12:49Ну и я бы с радостью понаблюдал, как вы легко и непринужденно поддерживаете 20 км к ряду скорость в половину от средней скорости спуска с 10 км высоты без тормозов.

mehos

03.10.2016 12:58Если хотите хоть сколь-нибудь адекватного эквивалента с возможностью проверки на своей шкуре — возьмите велосипед, снимите с него тормоза, а потом попробуйте проехать одинаковое расстояние сначала по холмам, а потом зигзагами по равнине. Вас ждет сюрприз.

Беру велосипед. Поездил по равнине. Теперь хочу по холмам. Вижу холм 1000м высотой. ЧЯДНТ?

kosyak_nsk

02.10.2016 21:32Ну судя по вашей логике подняться в гору, а затем спуститься — будет равносильно такому же походу в одной плоскости. Исходя из практики, вынужден не согласиться.

А вообще правила расхождения самолётов изначально произошли из правил расхождения судов на воде. При встречных курсах следует оставлять встречное судно по левому борту, т.е. уходить вправо.

HappyLynx

03.10.2016 01:01Во-первых: не по моей логике, а по законам физики.

Во-вторых: если бы вы при спуске с горы не рассеивали теряемую потенциальную энергию, оттармаживаясь на каждом шаге и шлепая своей ножкой о землю, то картина бы сильно изменилась. Сравнивая полет и ходьбу вы сравниваете теплое с мягким: https://geektimes.ru/post/281008/#comment_9608724

saboteur_kiev

03.10.2016 13:39Облететь внезапно возникшее препятствие сбоку — гораздо быстрее, чем планирование на взлет или спуск. Законы физики следует применять с учетом обстоятельств, что встречающиеся попугаю обращают внимание на то, что пора маневрировать буквально за пару до.

Следовательно они в любом случае не будут менять угол крыльев, а будут активно ими махать, чтобы избежать столкновения. В данном случае — уход в сторону быстрее и энергоэффективнее.

4ebriking

03.10.2016 12:16Взлетаем вверх — теряем скорость, но наращиваем высоту. Летим вниз — наращиваем скорость, теряем высоту. В итоге потери ровно те же, что и на горизонтальную дугу той же формы.

всё же в реальной аэродинамике это не совсем так — обычно птица летит в оптимальном для себя режиме, и переход вверх чреват потерей скорости вплоть до сваливания, а вниз — излишним разгоном (существенная часть аэродинамических потерь пропорциональна квадрату скорости). поворот же вправо-влево режим обтекания не меняет.

IgorKh

30.09.2016 18:22>«Другой вариант — установить каждому самолёту правило случайного смещения вверх или вниз»

Лучше более крупный самолет смещается вниз, мелкий — вверх, а при одинаковых габаритах — уже пусть случай решает.

Мелкому самолету легче набирать высоту, крупному — терять.

Обмен данными не нужен, часто можно визуально разницу определить.

В общем схема, как по мне, получше будет чем с порядковыми номерами.

И в этом случае вероятность будет меньше 50%.

old_gamer

30.09.2016 18:32> Мелкому самолету легче набирать высоту, крупному — терять.

мне кажется, это не совсем верно, и больше зависит от аэродинамического качества и «тяговооруженности», чем от массы самолета.

Да и

> часто можно визуально разницу определить.

скорости там огромные, не думаю, что будет время определить, плюс, как поступать ночью?

А вообще, все уже придумано давно, и работает.

asdfghjk12

01.10.2016 09:54+4А как они определят, кто из них крупнее?

Корабль медленно двигался в густом тумане. Внезапно впереди появились огни. Капитан во весь голос закричал в мегафон:

— Уйдите с курса, вы, олухи! Это авианосец «Саратога», водоизмещением тридцать тысяч тонн!

Из тумана послышался ответ:

— Лучше сворачивайте сами. Это — маяк!!!

5oclock

01.10.2016 12:34+2Какая-то неудачная интерпретация древнего баяна.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0_%D0%BE_%D0%BC%D0%B0%D1%8F%D0%BA%D0%B5_%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B5

Ну или литературная, художественная обработка:

http://www.argolis-yacht.ru/Articles/Mayak_USA.htm

Andrej0

02.10.2016 21:1533% — вверх, 34% — вниз, 33% — не менять высоту.

Итого, вероятность столкновения 1/3, намного лучше чем 50%.

Правда, это работает только пока есть время для маневра.

Navi154

02.10.2016 21:15А если вверх не позволяет вес самолета? Даже легкому! Летит он на высоте 3000м и это его максимальная высота. А навстречу большой и тяжелый. Который 12000 запросто наберет. )))И что? Легкому вверх, невзирая на отсутствие избыточной тяги?

5oclock

30.09.2016 18:30+4Ещё с кораблей пошло: встречные расходятся красными огнями.

А красный огонь — слева. Значит левыми бортами.

Как при правостороннем движении.

Безо всяких «австралийских учёных».

daiver19

30.09.2016 18:39+5С каждым годом в небе всё больше самолётов:

Меня как всегда слегка покоробила эта фраза и я решил посмотреть статистику. В принципе, утверждение верное: самолетов действительно становится больше, хотя относительно медленно.

(Дальше оффотопик) Интересный момент в том, что рост обусловлен, в основном, развивающимися странами. Похоже, что есть вполне определенный лимит, после которого запускать самолеты становится невыгодно. В США и ЕС количество полетов практически не изменилось за последние 10 лет. Кому интересно, данные есть здесь.

old_gamer

30.09.2016 18:50+1Возможно, это еще связано с тем, что последние 10 лет (с кризиса subprime ипотечных долгов), экономика раззвитых стран почти не растет. В США дела получше, в ЕС — похуже, но, в целом, рост, даже где он есть, незначителен.

Полагаю, этот фактор может сильно влиять на количество самолетов в небе, все же, бизнес-перелеты и авиаперевозки грузов — это значительный трафик.

faiwer

30.09.2016 19:12+4В рамках СЛА (сверх-малой авиации: парапланы, дельтапланы, планера...) тоже сущ-ют правила расхождения в воздухе. Дело в том что нам приходится к ним прибегать горааздо чаще, нежели пилотам большой авиации, т.к., порой мы подолгу летаем в весьма ограниченной области (пример). Правил куда больше одного, но ключевой принцип один: расходимся левыми консолями, что по сути означает, в случае чего отворачивай направо. Как и у попугаев ;)

bondbig

01.10.2016 10:15+1сущ-ют пр-ла расх-ия в во-ухе.

batja84

02.10.2016 15:57+1Тут бесполезно призывать к благоразумию, это клиника. Я с одним местным любителем сокращений уже так поцапался и то был не комментарий, а целая статья. В репу минусов накидали, как-будто я его говном обозавал.

faiwer

03.10.2016 06:44Ой, да ладно вам, какая клиника? Просто привычка после университета осталась. Уж больно часто там это слово конспектировать приходилось.

K0styan

03.10.2016 12:41+2Это слово — «существуют»? Так тратить на него 5 букв с дефисом при конспектировании, ИМХО, непозволительная роскошь — квантор вида «Е оборотное» (он же юникодный симвор U+2203) отрисовать всяко быстрее.

faiwer

03.10.2016 13:36Вы, безусловно, правы. К тому же с такими сокращениями едва ли однокурскники будут часто просить списать конспект :)

batja84

03.10.2016 14:20Одно дело писать для себя, т.е. конспект и другое, когда твою запись будут читать другие. Можно подумать о других людях, что кому-то будет проблематично это прочитать. И если не стояла цель «зашифровать» послание только для избранных, то можно писать без личных сокращений, благо набрать 5 лишних симоволов для местных обитателей не составляет труда. Большинство из нас здесь владеют слепым набором. И пускай комментарий, это ещё куда ни шло, но когда здесь пишут статьи с десятком-другим лично придуманных сокращений и считают, что они абсолютно правы и это вообще «не твоё собачье дело здесь тявкать». Если человек Чудак (с буквой М вместо Ч), то его ничто уже не исправит, реакция на конструктивную критику и просьбы будет предсказуемой.

SinsI

30.09.2016 19:30> правил движения, зашитых на «аппаратном уровне».

Почему именно «аппаратном», а не «софтверном»? Попугайчики — весьма и весьма социальные птицы, обучающиеся пению у своих старших собратьев — так что мешает им заучивать и ПДД?

roboq6

01.10.2016 15:54Если Вы правы, то тогда надо взять попугайчиков из разных изолированных стай и проверить как они будут летать при встречи друг с другом. В случае Вашей правоты должны вылезти отличия.

Ghedeon

30.09.2016 22:20+2Парашютисты тоже расходятся вправо. Как самолеты, только меедлееенно…

EndUser

01.10.2016 01:44Да можно ещё проще — в северном полушарии всегда вправо-вниз при северных курсах и вправо-вверх при южных курсах. В таком акте и сила Кориолиса в помощь ;-)

Или действительно взять правила СЛА — они уже готовы.

President_of_Mars

02.10.2016 21:26Север-Юг — вправо-вниз, Юг-Север — вправо-вверх, Запад-Восток=Север-Юг, Восток-Запад=Юг-Север.

roboq6

01.10.2016 16:07-1

У попугайчика Дронго из статьи суровый взгляд бывалого военного пилота который неоднократно смотрел смерти в лицо.

Интересно, может это местный альфа-самец (или кто-то типа того)? Если так, то было бы интересно посмотреть как место в социальной иерархии (или просто грозный вид) будет влиять на полёт. Например, если предположить что попугайчики из разных стай могут поворачивать в разные стороны (тем самым создавая возможность столкновения), то возможно такой попугайчик будет до последнего лететь в свою сторону, психологически «заставляя» другого сменить направление. Как в игре «Chicken» (из теории игр), когда два игрока мчатся друг другу на встречу и каждый хочет чтобы свернул соперник.

artyums

01.10.2016 17:54-1Другой вариант — установить каждому самолёту правило случайного смещения вверх или вниз. В этом случае риск столкновения уменьшится со 100% до 50%.

Это плохой вариант. Как и вариант с последовательным номером (нумерацию общемировую и уникальную поддерживать все же сложно).

Алгоритм предотвращения коллизий давно придуман в сетях связи. Если говорить о самом простом,

то если радары самолетов обнаруживают встречный борт, то осуществляют случайную задержку на некоторое время (десятки-сотни мс) и затем шлют в эфир узким лучом в сторону встречного борта на заранее известном частотном канале сигнал «Ей, давай подвинься вверх» (вверх всегда безопаснее, чем вниз). Кто первый этот сигнал получил — снижается и шлет в ответ «Договорились». Другому борту можно и не менять свою высоту в итоге.

P.S.: при получении сигналов «Подвинься» в один момент времени (мало ли генераторы псевдослучайных чисел так сработали или многолучевое распространение подействовало хитро), борты обмениваются командами «Сброс» и начинают процедуру заново.

SobakaRU

02.10.2016 02:52+3На самом деле существующая система предотвращения столкновений работает умнее и гибче, чем генератор случайных чисел. Она расчитывает положение в пространстве точки наибольшего сближения самолетов и ищет наиболее эффективный манёвр уклонения. При этом учитывается множество нюансов: например тот факт, что выпущенные шасси и механизация могут влиять на скороподъёмность. Также, например, команда на снижение гарантировано не будет подана самолёту, находящемуся на высоте менее 300 метров над землёй — в худшем случае от получит вербальное предписание не набирать высоту («Do Not Climb!»).

Что касается взаимодействия, то современные системы TCAS действительно обмениваются информацией о принятых решениях. И действительно «первый», объявивший о манёвре, имеет приоритет, однако существуют и дополнительные механизмы разрешения конфликтов: вплоть до разрешения конфликта строго одновременного уведомления о манёвре двумя самолетами (в этом случае тот самолёт, чей уникальный 24-битный ICAO-адрес будет больше обязан будет изменить избранный манёвр на противоположный — напоминает модель мышления ICQ-шных «пятизнаков» или трёх-, четырёхнаков с лепры=).

sbnur

02.10.2016 21:13Не знаю как у шмелей — не сталкивался, но в детстве, катаясь весной на велосипеде, регулярно получал в лоб от майских жуков — видно у них правила влево отсутствует

Хотя кажется это все надуманно — лучше найти ответ на вопрос, как взлетает стая (каждый это может видеть постоянно) без толчеи и столкновений — там скоре всего действует правило — держи дистанцию по всем направлениям

Alexeyslav

03.10.2016 10:57В этом случае работает совсем другой механизм — жук вас просто не видит, и поэтому не предпринимает попыток уклонения. Гораздо веселее в этот период года кататься на велосипеде по ночам с мощным фонарём — они не то что не пытаются уклонится, они наоборот фактически идут на столкновение будучи введены в заблуждение.

И проблема тут одна — неидеальность органов чувств, а не методики предотвращения столкновения.

sbnur

03.10.2016 11:10а почему вы думаете, что он меня не видит (просто майские жуки стаями не летают) — не стоит делать заключения на ходу — смысл коммента в том, что статья о столкновениях надумана (типа британские ученые показали), а стаи птиц на встречных курсах не летают

При этом птицы очень хорошо фиксируют внешние объекте, иначе при взлете стай возникала бы масса стокновений

Alexeyslav

03.10.2016 15:57Вообще-то у них глаза крайне фиговые и работают только для грубой ориентации различая светлое/тёмное, ощущают окружающий мир они другими органами чувств — чувствительными к колебаниям воздуха усиками и газоанализаторами.

Хоть велосипедист и создаёт волну впереди себя, уворачиваться уже поздно когда зарегистрировал движений воздуха — фронт волны примерно в 10-40см перед велосипедистом.

Forest_Gump

02.10.2016 21:13Очень спорные предложения для авиации. Все необходимые правила уже давно работают. Такое ощущение, что авторы не знакомы даже поверхностно с функционированием граждансокой авиации.

Если маршруты движения двух самолетов пересекаются, то это уже экстренная ситуация и в этом случае срабатывает автоматика. Единственным местом где автономные дроны могут пересечься с самолетами это аэродром, что является преступлением со стороны операторов дронов.

igrig

02.10.2016 21:23Вы пробовали поймать муху. Вопрос о навигации уходит на второй план. Эволюция сделала свое дело, но вы не туда думаете. В целом, вопрос и правда интересный, никогда не задумывался об этом.

Akon32

02.10.2016 21:29У птиц скорости меньше, маневренность выше, да и скорость реакции наверно лучше, чем у пилота в самолёте. Неудивительно, что не сталкиваются.

andersong

02.10.2016 21:35Столкнулся с правилами расхождения, когда батя начал учить и давать управлять маломерным судном.

Ранее (если не ошибаюсь за давностью лет) два судна должны были договариваться, поэтому в оснащение входили сигналы: как электрические стробы — вспышки, так и белые флаги — «отмашки».

Когда же я начал учиться на права, то этого всего уже не было, а осталось единственное правило: «Расходиться левыми бортами» и «помеха справа» при маневрах.

На водных судах также правый — зеленый, левый — красный, а запоминал я, вспоминая визуально огонек подъезжающего «зеленоглазого такси».

Rumlin

Как то мне военный летчик сказал о навигации ночью — «Где КР — там нет ПР»

lostpassword

А можете расшифровать для непосвящённых?)

Rumlin

Своеобразная рифма для запоминания правила — «КРасный фонарь», «ПРавый борт». Т.е. если видите красные огни самолета вблизи от себя, то это не его правый борт.

DMGarikk

так вроде Правый борт — зеленый огонь

Rumlin

Если Красный огонь у самолета справа (соответственно зеленый будет слева), то этот самолет приближается к тебе — опасность.

4ebriking

у водоплавающих, откуда это дело пошло — точно так же

Но, всё же, опасность — если видишь ОБА огня — красный и зелёный, тогда значит, тебе идут в лоб. А один красный или один зелёный — это мимо,

соотв левым или правым бортом

Kuznets78

Профессор, божий одуванчик, интеллигентнейший человек, в начале лекции по аэродинамике на доске огромными буквами пишет слово «П*ЗДА»… Аудитория в а*уе притихла…

— Правый — зеленый, — в тишине произносит дедок. — По другому не запомните, уважаемые…

15 лет прошло. Не забыл.

© башорг

shytikov

Мне легче запоминать, что красный там, где сердце — слева.

ooptimum

Какая связь с сердцем? Ну, запомнить-то можно, но логики в такой связке, как по мне, ноль.

Красный там, где КВС.

Для тандемной посадки экипажа это не работает, конечно, но в гражданской авиации если такая и есть на каком-то типе ЛА, то такой вот так сходу мне в голову никак не приходит.

shytikov

Сердце — кровь, кровь — красная.

Возможно, такая аналогия не идеальная, но она работает не только в авиационном транспорте, но и в водном тоже. Красный фонарь на левом борту, зелёный — на правом.

saboteur_kiev

А вы летаете?

А где сердце у мух?

А вы уверены, что у птиц сердце — слева?

shytikov

Я не летаю, разве что был курс авиационной навигации в Университете НАУ (КМУГА). Анатомию мух и птиц мы точно не изучали, но я запомнил, с какой стороны сердце у меня.

alhor

нас в МАИ учили проще — «Пи… да — Правый Зеленый» На всю жизнь :)