В мире, полном двусмысленностей, мы видим то, что хотим

Стадион Палмер в Принстоне, 1951 год. Классический матч непобеждённой команды американского футбола, принстонских «Тигров», с тэйлбэком-звездой Диком Кацмайером – талантливым игроком и бегуном, получившим рекордное количество голосов на конкурсе за приз Хейсмана [ежегодная награда выдающихся игроков в университетский футбол – прим. перев.] – против Дартмута. Принстон выиграл в игре, изобиловавшей пенальти, но не без проблем: более десяти игроков получили травмы, сам Кацмайер сломал нос и получил сотрясение мозга. Это была «грубая игра», как описывал её The New York Times, смягчая при этом выражения, «приведшая к встречным обвинениям обоих соперников». Каждая сторона обвиняла другую в нечестной игре.

Об игре написали не только на спортивных страницах СМИ, но и в журнале психологии Journal of Abnormal and Social Psychology. Вскоре после игры психологи Альберт Хасторф [Albert Hastorf] и Хэдли Кэнтрил [Hadley Cantril] опросили студентов и показали им запись игры. Они хотели узнать, «Какая из команд первая начала играть жёстко?». Ответы настолько различались, что исследователи пришли к удивительному заключению: «Данные исследования показывают, что не существует объективной игры, которую люди просто наблюдали бы». Все видели ту игру, которую хотели. Но как это происходило? Это, возможно, был пример того, что Леон Фестингер [Leon Festinger], отец «когнитивного диссонанса», имел в виду, когда наблюдал, как «люди постигают и интерпретируют информацию, чтобы уместить её в рамки существующих у них убеждений».

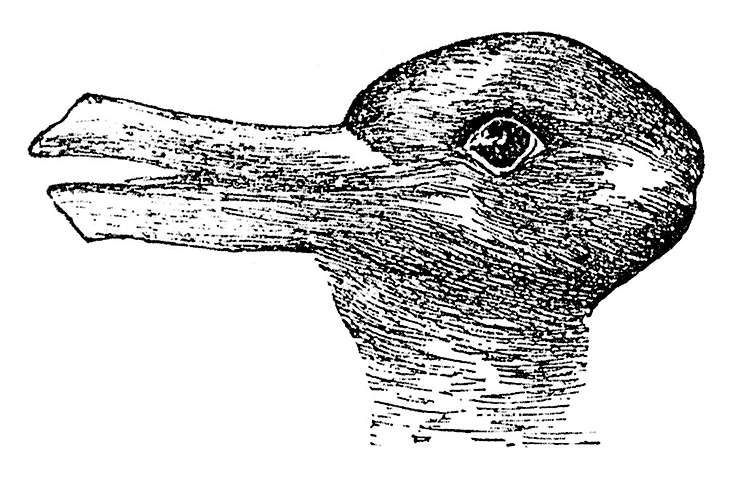

Иллюзия утка/кролик, впервые показанная психологом Джозефом Джастроу [Joseph Jastrow]

Наблюдая и интерпретируя запись игры, студенты вели себя так, как дети, которым показывают знаменитую картинку с иллюзией утки/кролика. На пасху [пасхальный заяц — пасхальный символ в культуре некоторых стран Западной Европы, Канады и США – прим. перев.] больше детей видят кролика, а в другие дни большинство видят утку [1]. Картинка позволяет сделать обе интерпретации, и переключение с одной на другую требует усилий. Когда я показал её своей 5-летней дочке, она сказала, что видит утку. Когда я спросил, не видит ли она что-либо ещё, она наклонилась и нахмурилась. «Может, тут есть ещё какое-то животное?», предложил я, стараясь не напирать. Внезапно, признаки понимания и улыбка. «Кролик!»

Мне не о чем было волноваться. Как показал эксперимент Эллисон Гопник [Allison Gopnik] и её коллег, ни один ребёнок от 3 до 5 лет самостоятельно не изменил интерпретации подобного рисунка (в их случае, рисунка вазы/лица) [2]. При проверке детей постарше, треть нашла вторую интерпретацию. Большинство остальных смогло увидеть её, когда им описали двусмысленность. Интересно, что дети, самостоятельно заметившие две интерпретации, лучше показали себя на тестировании «теории сознания» – по сути, возможности оценивать своё собственное состояние по отношению к миру. Например, им показывали коробку цветных мелков, которые на поверку оказывались свечами, а затем просили предсказать, что подумает другой ребёнок про содержимое этой коробки.

А если вы не разглядели сразу же утку/кролика, или двусмысленность в другой картинке, не нужно сразу паниковать. В любых исследованиях участвуют взрослые, по описанию учёных «возможно, имеющие сложные предметно-изобразительные возможности», не способные переключиться. И «правильной» интерпретации тоже не существует – несмотря на небольшую «утиную» тенденцию, «кроликовых» людей вполне достаточно. Исследования, пытавшиеся найти связь интерпретации с праворукостью и леворукостью, окончились ничем. Моя жена видит кролика, я – утку. Мы оба левши.

Но хотя любому человеку можно показать и утку, и кролика, есть одна вещь, которую не видит никто: вы не в состоянии видеть утку и кролика одновременно.

Когда я спросил Лизу Фельдман Баррет [Lisa Feldman Barrett], главу лаборатории междисциплинарного изучения эмоций из Северо-восточного университета, живём ли мы, метафорически говоря, в утино/кроличьем мире, она быстро ответила: «Не думаю, что это метафорическая тема». По её словам, структура мозга такова, что между нейронами существует гораздо больше связей, чем те, что передают сенсорную информацию извне. Мозг добавляет деталей в неполное изображение и ищет смысл в двусмысленных входных данных. По её словам, мозг – это «орган генерации выводов». Она описывает рабочую гипотезу, получающую всё больше подтверждений, под названием предсказательное кодирование, согласно которой ощущения исходят из мозга и корректируются поступающей извне информацией. Иначе мозг не справился бы со слишком большим количеством поступающей на сенсорный вход информации. «Это неэффективно,- говорит она. – Мозгу приходится искать другие способы работы». Так что он постоянно предсказывает. И когда «входящая сенсорная информация не соответствует вашим предсказаниям,- говорит она,- вы либо изменяете предсказания, либо изменяете получаемую сенсорную информацию».

Связь сенсорного входа и предсказания с формированием ожиданий наблюдалась в лаборатории. В исследовании, опубликованном в журнале Neuropsychologia, когда людей просили подумать о правдивости утверждения, связывавшего объект и цвет – к примеру, «банан жёлтый» – активировались те же самые области мозга, что работали при обычном распознавании цветов. Будто бы размышления о том, что банан жёлтый, не отличаются от реального наблюдения жёлтого цвета – своеобразное предощущение, случающееся при воспоминаниях. Хотя исследователи предупредили, что ощущение и представление знаний – это не одно и то же явление.

Мы формируем наши представления на основе информации, поступающей из окружающего мира через окно ощущений, но затем эти представления срабатывают, словно линзы, фокусируясь на том, что они хотят видеть. В психологической лаборатории Нью-Йоркского университета группа испытуемых посмотрела 45-секундное видео жестокой стычки между полицейским и безоружным человеком [3]. Из видео нельзя было однозначно заключить, вёл ли себя сотрудник полиции неправомерно, пытаясь надеть наручники на человека, сопротивлявшегося аресту. До просмотра видео испытуемых попросили описать, как они относятся к полицейским в целом. Затем испытуемых, чьи движения глаз отслеживались, попросили оценить видео. Неудивительно, что люди, которым не очень нравилась полиция, считали, что полицейского надо наказать. Но это относилось только к тем людям, которые при просмотре видео обращали внимание на полицейского. Решения о наказании, принятые людьми, практически не смотревшими на полицейского, были одинаковыми, вне зависимости от их отношения к полиции.

Как сказала мне Эмили Балчетис [Emily Balcetis], соавтор этой работы и управляющая Лабораторией социального восприятия и мотивации в Нью-Йоркском университете, мы часто считаем процесс принятия решений ответственным за предвзятость. Но, спрашивает она, «какие аспекты распознавания предшествуют этому решению?». Она считает, что внимание можно «представить, как то, на что мы позволяем смотреть нашим глазам». В видео с полицейским «ваши движения глаз определяют различие в понимании фактов». Люди, сильнее настроенные против полиции, проводят больше времени, смотря на полицейского (возможно, как и в случае с уткой/кроликом, они не способны были смотреть на двух людей одновременно). «Если вы чувствуете, что это чужой,- говорит Балчетис,- вы смотрите на него больше. Вы смотрите на человека, который может представлять для вас опасность».

Но что имеет значение в появлении таких оценок? Это тоже расплывчато. Много исследований предполагает наличие предвзятости в испытуемых, смотрящих на фотографии людей своей расовой группы. Но затем можно сказать испытуемым, что человека на фотографии причислили к вымышленной группе, к которой принадлежит и сам испытуемый. «В первые 100 мс мы решаем проблему утки/кролика,- говорит Джей ван Бэвел [Jay Van Bavel], профессор психологии Нью-Йоркского университета. Мы смотрим на члена нашей группы или на человека другой расы? В его исследовании выяснилось, что членам „группы“ доставалась более позитивная нервная активность, а раса практически исчезала (будто мы, как и в случае с уткой/кроликом, видим только одну интерпретацию за раз) [4].

Мы живём в мире, в котором, „в каком-то смысле практически всё, что мы видим, может быть истолковано разными способами“, говорит Бэвел. В результате мы постоянно выбираем между уткой и кроликом.

И мы упрямо придерживаемся наших решений. В исследовании Балчетис с коллегами показывали испытуемым картинки с изображением либо „морских обитателей“, либо „животных с фермы“. Испытуемых попросили распознавать картинки, они получали плюсы или минусы за каждое правильное распознавание. Если они заканчивали игру в плюсе, то получали мармеладки. В минусе – банку консервированной фасоли. Подвох был в том, что на последней картинке было изображение, похожее одновременно на лошадь и на тюленя (тюленя рассмотреть было немного труднее). Чтобы не есть фасоль, испытуемым нужно было увидеть, какой из вариантов картинки даст им плюсы. Чаще всего они это видели. Но что, если испытуемые видели оба варианта, и просто сообщали о том, который был для них предпочтительнее? Эксперимент провели снова, с новой группой испытуемых, и с отслеживанием движений глаз. Те, у кого было больше мотивации увидеть животное с фермы, часто сначала переводили взгляд на кнопку „животное с фермы“ (клик на которой отмечал их ответ и переводил на следующую картинку), и наоборот. Взгляд на „нужную“ кнопку выдавал их, как особые приметы в покере, показывая их подсознательные намерения. Их зрение было настроено на выгодный им выбор.

Но когда экспериментаторы притворились, что произошла ошибка, и сказали, что нужно увидеть на картинке морское животное, большинство испытуемых осталось при первой интерпретации картинки – даже после смены мотивации. „Они не могли заново интерпретировать изображение, уже сформированное у них в голове,- говорит она,- поскольку попытки разобраться в значении двусмысленной картинки убирают из неё двусмысленность“.

Недавнее исследование Кары Федермайер [Kara Federmeier] с коллегами намекает на то, что в формировании воспоминаний происходит нечто схожее [5]. Они рассматривали пример человека с неправильным мнением по поводу позиции по некоторому вопросу одного из политических кандидатов (когда-то большинство людей неправильно считало, что Майкл Дукакис, а не Джордж Буш, объявил, что будет „президентом за образование“). Исследуя работу мозга испытуемых через ЭКГ, они обнаружили, что „сигналы памяти“ в отношении неправильной информации были такими же, как и сигналы к той информации, что они правильно запомнили. Их интерпретация событий превратилась в правду.

Это превращение может происходить подсознательно. В исследовании, опубликованном в журнале Pediatrics, более 1700 пациентов получили информацию от одной из четырёх пробных кампаний, призванных уменьшить неправильное восприятие опасности вакцины против кори, свинки и краснухи (MMR) [6]. Ни одна из кампаний не убедила родителей в необходимости вакцинации детей. У родителей, которые меньше всех были настроены на вакцинацию, кампании уменьшили их веру в то, что MMR вызывает аутизм. Но и желание пройти вакцинацию у них тоже уменьшилось. Демонстрация фотографий с симптомами болезней, призванная показать опасность отказа от вакцинации, лишь усилила веру людей в наличие у вакцин опасных побочных эффектов.

Как происходит превращение информации в правдивую с точки зрения мозга, и что может повлиять на смену мнения человека, и заставить изменить интерпретацию утка/кролик, пока неясно. Давно идут споры по поводу того, что именно влияет на процесс смены интерпретации. Кто-то считает, что интерпретация возникает „снизу вверх“. Может быть, что нейроны, выдающие интерпретацию „утка“, устают, или „насыщаются“, и внезапно появляется новая интерпретация, кролик. Возможно, имеет значение то, как изображение нарисовано, или как его показывают испытуемым.

Противоположная теория говорит о работе „сверху вниз“, то есть, о некоей высшей нервной деятельности мозга, располагающей к смене интерпретации: мы узнали о ней, мы её ожидаем, мы её ищем. Если людей просят не менять интерпретацию, они делают это реже, а если их просят делать это быстрее, количество смен увеличивается [7]. Другие считают, что модель гибридная, и работает одновременно и сверху вниз, и снизу вверх [8].

Юрген Корнмайер [Jurgen Kornmeier] из Института перспективных областей психологии и психического здоровья и его коллеги предлагают одну гибридную модель, ставящую под вопрос различия между подходами сверху вниз и снизу вверх. Как описывает Корнмайер, самая первая активность глаз и самые ранние системы распознавания образов предают влияние сверху вниз – и поток информации не может быть односторонним. Они считают, что даже пока мы не замечаем кролика и утку, наш мозг уже может подсознательно определить ненадёжность изображения, и решить, так сказать, не распространяться об этом. По его мнению, мозг сам обманывает вас.

Всё это не способствует убеждениям, что вопросы политики или другие проблемы можно решить, просто предоставив людям точную информацию. Как показывает исследование профессора психологии и юриспруденции Дэна Кахана [Dan Kahan] из Йельского университета, человек не может принять решение по поводу таких вопросов, как изменение климата, поскольку одна его часть размышляет аналитически, а вторая делает нелогичный вклад, или привносит эвристическую предвзятость [9]. Люди, показавшие хорошие результаты в тестах на „когнитивное обдумывание“ и научную грамотность, с большой вероятностью демонстрировали то, что он называет „идеологически мотивированным распознаванием“. Они уделяли проблеме больше внимания, видя утку, которая, как им известно, там есть.

Ссылки

1. Brugger, P. & Brugger, S. The Easter Bunny in October: Is it disguised as a duck? Perceptual and Motor Skills 76, 577-578 (1993).

2. Mitroff, S.R., Sobel, D.M., & Gopnik, A. Reversing how to think about ambiguous figure reversals: Spontaneous alternating by uninformed observers. Perception 35, 709-715 (2006).

3. Granot, Y., Balcetis, E., Schneider, K.E., Tyler, T.R. Justice is not blind: Visual attention exaggerates effects of group identification on legal punishment. Journal of Experimental Psychology: General (2014).

4. Van Bavel, J.J., Packer, D.J., & Cunningham, W.A. The neural substrates of in-group bias. Psychological Science 19, 1131-1139 (2008).

5. Coronel, J.C., Federmeier, K.D., & Gonsalves, B.D. Event-related potential evidence suggesting voters remember political events that never happened. Social Cognitive and Affective Neuroscience 9, 358-366 (2014).

6. Nyhan, B., Reifler, J., Richey, S. & Freed, G.L. Effective messages in vaccine promotion: A randomized trial. Pediatrics (2014). Retrieved from doi: 10.1542/peds.2013-2365

7. Kornmeier, J. & Bach, M. Ambiguous figures—what happens in the brain when perception changes but not the stimulus. Frontiers in Human Neuroscience 6 (2012). Retrieved from doi: 10.3389/fnhum.2012.00051

8. Kornmeier, J. & Bach, M. Object perception: When our brain is impressed but we do not notice it. Journal of Vision 9, 1-10 (2009).

9. Kahan, D.M. Ideology, motivated reasoning, and cognitive reflection: An experimental study. Judgment and Decision Making 8, 407-424 (2013).

Только зарегистрированные пользователи могут участвовать в опросе. Войдите, пожалуйста.

Комментарии (51)

Watcover3396

24.11.2016 20:05Хоть бы уточнили к какой картинке относится опрос, к первой(чб) или второй.

Изначально картинку в шапке вообще проигнорировал, почитал и посмотрел на чб картинку, увидел утку, сосредоточился и увидел кролика, норм.

Далее идет картинка та же что и в шапке статьи только обрезанная, там сразу увидел кролика, сместив взгляд на его уши, кроль преобразовался в утку, забавно)

silvansky

24.11.2016 20:21+3Я сперва увидел

На заглавной картинке я увидел кролика со змеевидным телом. Который через полсекунды превратился в утку.dfgwer

24.11.2016 22:14Современная культура расширяет понятия кролика и утки. Тоже увидел кролика с маленькой головой на змеевидном теле. А вот черно-белая однозначно утка

Teemon

24.11.2016 22:20как-то не очень интересно. Всё вокруг одной картинки и натягивается что «мы все видим по-разному» и т.д.

Вот это тоже занятно:

«Ответы настолько различались, что исследователи пришли к удивительному заключению: «Данные исследования показывают, что не существует объективной игры, которую люди просто наблюдали бы» „

Но вопрос же был, кто первым начал?! Значит можно было ответить — команда А или команда Б?.. значит, часть ответивших дала верный ответ, тогда как можно заклчить что “люди не наблюдают объективной игры», ведь первым действительно же кто-то начал?!

sumanai

25.11.2016 05:21Опрос был в США, да сразу после игры. Там не было не-предвзятых.

Teemon

25.11.2016 05:39Ааа, ну это в интернете тоже проводили соцопрос, сколько людей пользуется интернетом, результат был 100%.

profesor08

25.11.2016 09:31Не может быть, некоторые пользуясь фейбуком не пользуются интернетом. Даже график был, только вот найти бы его.

Teemon

26.11.2016 00:25что-то мне не удается распознаь, что вы имеете ввиду — то, что некоторые пользователи фейсбука, считали что они не пользуются интернетом?)))) если так, то прикольная шутка)

lavmax

25.11.2016 09:25+2Очень часто нет того кто "действительно первым начал" (ах как бы упростилось решение многих конфликтов, если бы всегда был). Чаще всего работает эффект сильной реакции. Например, человека толкнули, он чувствует себя ущемленным и стремится восстановить равновесие. Толкает в ответ, но теперь первый считает что реакция была неадекватно сильной или несправедливой, чувствует ущемленным себя и, чтобы восстановить равновесие (справедливость) он толкает в ответ. И так далее. При этом инициирующее событие, первый толчок, является таким слабым, что никто не назовет его "начал первым", это вообще может начаться со словесной перепалки, с каких-то косых взглядов и т.п., т.е. с чего-то что большинство наблюдателей сочло бы незначительным и в пределах нормы. Однако в итоге конфликт перерастает в поножовщину, крик, мясо, больница, тюрьма. И на вопрос кто тут первым начал каждый наблюдатель будет давать свою оценку, в зависимости от того, какое именно событие пересекло его (наблюдателя) субъективную границу нормальности. Что, собственно, и показал эксперимент с опросом кто из команд начал первый.

minamoto

25.11.2016 10:52+2Хорошее описание, только в него еще надо добавить тот факт, что если вы симпатизируете стороне, то для вас субъективная граница нормальности будет выше, а если не симпатизируете — то ниже. Т.е. тому, кому вы симпатизируете, вы будете «прощать» более грубое поведение.

Teemon

26.11.2016 00:30Вроде описанное вами и есть основание для существования законов, например. Т.е. определяются границы дозволенного. Люди толкаются, бранятся (допустим, это дозволено), и так далее и так далее, до тех пор, пока кто-то первый (все-таки первый!) — например, ударит человека по лицу.

В игре наверняка то же самое — с самого начала жесткая игра, стычки, провокации, возможно, нарушения которые не увидел судья. У кого-то не выдержали нервы — он нарушил. В ответ нарушила другая команда.

Но кто-то всегда нарушает первым, в том плане, что первый, чье нарушение было зафиксировано.

В-общем, жизненная практика вроде бы говорит, при разборе в суде — в уличных стычках не будут разбираться кто первым начал сквернословить, толкаться, а будут смотреть кто первым — «нарушил» — ударил и т.д.

Т.е. вопрос будет стоять конкретно, по поводу «кто первый» — кто первый ударил? — «я его ударил, потому что он меня толкнул\обозвал» — ну вот ударивший и будет нести ответственность.

Смысл в статье, похоже в том, что действительно, люди просто искажают факты в зависимости от симпатии и других причинlavmax

03.12.2016 15:18Да, только это мораль определяет закон, а не наоборот. Поэтому в спорных и неочевидных случаях полезнее смотреть именно на мораль, а не на закон.

lavmax

03.12.2016 15:21при разборе в суде — в уличных стычках не будут разбираться кто первым начал сквернословить, толкаться, а будут смотреть кто первым — «нарушил» — ударил и т.д.

Конечно будут. Это называется смягчающие/отягчающие обстоятельства, и они обязательно должны учитываться судом.

Teemon

24.11.2016 22:24Ну а картинки кролоутки показались какими-то… притянутыми за уши. Первая черно-белая: положение головы утки по-моему более естесственно, чем «кроглика», при этом у «утки» непонятный клюв, а у кролика непонятный рот… В-общем картинки больше напоминат иллюзии «молодая девушка и старуха» и т.д., и судить по результатам этих тестов мне кажется бессмысленно.

Почему-то эти картинки и тесты напомнили мне тупые загадки в стиле «Под каким кустом сидит заяц во время дождя?» на которые, как мне казалось, давали ответы те, кто уже знал ответ.

Barafu

24.11.2016 22:39Под непромокаемым?

Nihonjin

25.11.2016 04:55Мокрым же. Разве не очевидно? Никогда эту загадку до этого не слышал но это первое что пришло в голову.

Teemon

25.11.2016 05:40+1Для меня как в детстве это было неочевидно, так и сейчас:)

lavmax

25.11.2016 09:42+1Это неочевидно, потому что ответ "под мокрым" попросту неверен :) Куст не обязан во время дождя быть мокрым. С таким же успехом можно ответить под зеленым, под большим, под маленьким, под цветущим, под колючим и так далее до бесконечности.

Мы предполагаем, что вопрос содержит необходимые условия для ответа. Т.ч. если у нас есть заяц, дождь и куст мы начинаем думать какой куст лучше всего защитит зайца от дождя. И это правильный ход мысли. Попытки приучить людей (детей) думать что "под мокрым" является правильным ответом приводят к тому, что потом взрослые люди воспринимают очевидные, но неверные, ответыиз телевизораза истину.3aicheg

25.11.2016 11:16Как правило, подобные загадки предполагают, что надо использовать всю изложенную в условии информацию, и что эта информация достаточна для «правильного» ответа. Если принять эти правила, ответ «под мокрым» правилен и логичен. Если не принять, то можно что угодно отвечать, или ничего не отвечать, или укусить спрашивающего за лодыжку и попросить денег в долг.

lavmax

25.11.2016 17:03Интересно откуда вы взяли "правило", что всю изложенную информацию надо использовать? Тем более в вопросах "с подвохом" часто используется добавление избыточной информации, которая призвана сбить с толку.

- Ну да ладно, тут вроде все просто и предположим, что это ваше правило вполне применимо. Допустим, но. Будь я зайцем, который выбирает вот время дождя куст, под который сесть, то критерием мокрый я бы руководствовался в последнюю очередь. Будь я охотник, который ищет в дождь зайцев под кустами, то, опять же, критерием мокрый я бы руководствовался в последнюю очередь. Просветите, что вас натолкнуло на мысль, что ответ мокрый, является логичным и правильным? (уж про лодыжку и деньги не спрашиваю :)

Teemon

26.11.2016 00:03да по всей видимости используется логическая цепочка «если в лесу идет дождь — то все кусты мокрые», соответственно «мокрый куст» — как миминиум одна из характеристик, однозначно присущая любому кусту во время дождя в лесу, значит, в том числе и тому, под которым сидит заяц. Т.е. в принципе, заяц сидит по любым кустом, но у этого куста есть однозначная характеристика — мокрый.

Т.е. если даже не ставить под вопрос, все ли кусты мокрые во время дождя в лесу, то ответ «под мокрым» уже, в принципе означает, что «под любым кустом», т… к все кусты в лесу — мокрые. Т.е. ответ ни дает никакой полезной информации.

А вот для меня ответ вопрос «под КАКИМ кустом сидит заяц?» предполагал дать ответ, содержащий характеристику куста, который бы однозначно идентифицировал этот куст.

Перебирая все возможные характеристики кустов в лесу и условия задачи, ничего другого как «он может сидеть под любым кустом» в голову не приходило)).

3aicheg

26.11.2016 05:001.

Я просто очень умный, голову как-то раз включил и постиг.В какой-то книжке про загадки я читал это «правило» сформулированным вот примерно в таком виде, как я изложил выше. Возможно, это была широко известная в узких кругах книга «Как сдвинуть гору Фудзи», но не уверен. Там ещё приводился пример с загадкой про карлика: «Карлик живёт на двадцатом этаже. Каждый раз, приходя домой, он заходит в лифт, едет до десятого этажа, после чего выходит из лифта и остаток пути до своей квартиры проделывает пешком — почему? Возможно, он хочет поразмяться. Возможно, он навещает подружку, живущую на десятом этаже. Оба этих ответа неправильны, потому что не используют тот факт, что ГГ — карлик. А „правильный“ ответ — карлик может дотянуться только до десятой кнопки.»

>Тем более в вопросах «с подвохом» часто используется добавление избыточной информации, которая призвана сбить с толку.

Да, действительно — в загадке про зайца, например, «заяц» — избыточная информация, с тем же успехом под кустом могли находиться ослик, суслик, паукан или мокренькая кисонька…

Teemon

26.11.2016 00:12даже используя ваши ошибочные рассуждения, о том, что необходимо использовать всю изложенную информацию, ответ «под мокрым» не является ни правильным ни логичным — во время дождя куст может быть и сухим, находясь, например, под большим деревом или возле скалы\естесственного укрытия.

Так то я понимаю, конечно, что это элементарный тест на логику для детей, наверное, тренировка распознавания причинно-следственных связей, однако я не уверен, что все это удачные примеры.

Ну вот еще пример из недавних вацапов: «вы спите в кровати, в холодильнике у вас водка, сок, минералка, закуска. Неожиданно к вам пришли друзья и стучат в дверь. Что вы откроете в первую очередь?»

И «правильный ответ» — глаза.

Ответ — правилен и логичен?3aicheg

26.11.2016 05:16>даже используя ваши ошибочные рассуждения, о том

Вот ваши рассуждения, напротив, совершенно правильны, только рассуждаете вы совершенно не о том. Для ответа на загадку надо моделировать не реальный мир во всём его многообразии, а всего лишь ход ограниченной мысли этого дэбила, автора загадки.

Zombieff

25.11.2016 17:03В вопросе указывается дождь, а единственная характеристика, которая меняется у куста во время дождя — это его «мокрость».

Но загадка как в детстве, так и сейчас мне кажется дурацкой.

lavmax

25.11.2016 17:07Неправда ваша. Может меняется целый ряд характеристик. Например насколько сухо/мокро становится под кустом. Или насколько куст теряет/приобретает свойства прятать сидящего под ним.

Teemon

26.11.2016 00:05А с чего вы взяли, что у куста только характеристика «мокрость» меняется, ведь известно, что под ним сидит заяц, так что характеристика «количество листочков на кусте» тоже может меняться, т.к. заяц их ест во время дожя, например))

Barafu

25.11.2016 18:07Никак не очевидно. Дано: «Во время дождя заяц сидит под кустом». В утверждении этого нет, но по нормам языка подразумевается, что заяц сидит под кустом из-за дождя. В противном случае дополнение про дождь просто лишнее.

Если заяц под кустом из-за дождя, то это потому, что он не хочет мокнуть. Опять же, причина может быть в том, что на этого зайца охотятся спецслужбы, используя бесшумный вертолёт, который летает только в дождь из-за перегрева, и заяц от него прячется. Но! Я, как читатель, вправе пропущенные сведения угадывать, подставляя самый распространённый вариант. А если там на самом деле какая-то уникальность вроде написанной выше, то это вина автора, что он невнятно выразился.

Наш вопрос превращается в «Заяц сидит под кустом во время дождя, чтобы не промокнуть. Под каким кустом он для этого сидит?» Потому что эта дополнительная информация следует из текста по нормам речи. И если это не правильная информация, то значит исходная фраза неправильная. Сравните:

«Под каким кустом заяц сидит в дождь?»

«Идёт дождь. Заяц сидит под кустом. Как выглядит куст?» (Мокрый, зелёный и с зайцем внизу)

Вот та самая знаменитая сложность русского языка для иностранцев как раз в обилии дополнительного смысла, скрытого в порядке слов, выборе синонимов, акцентировании внимания. Если строить задачи на нарушении этих правил, и называть их «загадкой», то можно дойти до такой: " Сары жомгак тягяри, йяшел ковер эстендя." А что, логика в ней есть, однозначный ответ есть, только правилам русского языка не следует. Кто решит?

Teemon

26.11.2016 00:22По-моему, вы ушли в какие-то дебри, став рассуждать мотивы поведения зайца, а потом эти же мотивы пытаясь вписать в исходные условия задачи «Заяц сидит под кустом во время дождя, чтобы не промокнуть». Мы НЕ ЗНАЕМ чем там руководствуется заяц, и в этом, по большому счету и смысл логики и всего такого — мы можем пытаться использовать какие-то мотивы для рассуждений, но делать эти мотивы априорными (особенно в данном случае) не имеем права, т.к. мы их просто не знаем.

Потом вы пытаетесь более конкретизировать задачу как "«Идёт дождь. Заяц сидит под кустом. Как выглядит куст?» — Можно было бы копать и дальше, задав вопросы типа «а дождь идет там же, где сидит заяц?, „Как выглядит ТОТ куст, под которым сидит заяц из условия задачи?“ и т.д.

Возможно, мы с вами мыслим в одном направлении, только я считаю, что проблема в задаче не в том, что там есть обилие дополнительного смысла, а просто — недостаточность данных для ответа, если под ответом мы понимаем характеристику куста, позволяющую значительно повысить вероятность обнаружения зайца под ним%))))

В общем и целом, если спецслужбы или охотник получат ответ от суперкомпьютера „ваш заяц сидит под мокрым кустом!“ — сильно ли ему это поможет?)

hTLK

25.11.2016 19:32Необязательно использовать утку и кролика. Аналогичная ситуация с кубом Неккера.

2morrowMan

24.11.2016 22:40вы не в состоянии видеть утку и кролика одновременно

Если настроится и постараться и смотреть обеими глазами, то вполне можно увидеть/осознать утку и кролика. Но одним глазом не получается.

Хотя может это у меня побочка от работы над VR-приложением…dimm_ddr

25.11.2016 11:21Возможно, что это просто иллюзия одновременности — как многопоточность на одном процессоре. Придумать как отличить такую иллюзия от реальной возможности у меня не получилось.

Cryvage

25.11.2016 12:12Левым глазом вижу кролика, правым — утку. Обоими глазами одновременно получается гибрид. В принципе, если напрячься, можно инвертировать эффект. Тогда левый глаз начинает видеть утку, а правый — кролика.

З.Ы. VR шлем несколько раз использовал, но не долго.

Varkus

24.11.2016 22:56Мельком увидел кролика и начал читать текст.

Зачем мне было разглядывать кролика? Вот так мой мозг и дорисовал нечто до полноценного кролика.

igorkozinov

25.11.2016 11:25На первой картинке Оби Ван Кеноби, но если присмотреться, то можно заметить Асоку Тано…

3aicheg

25.11.2016 11:26Дипдрим вот вообще хрень какую-то видит:

ChiefPilot

25.11.2016 14:21А, таки вот почему они комиксы не понимают: https://geektimes.ru/post/282996/! :)

killik

25.11.2016 16:48Увидел НЕХ, забил, стал читать текст. В наше время неопознанных объектов куда больше, чем уток и кроликов в 1951 году в Америке. Да современный человек вообще знает, как выглядят эти доисторические животные, только из мультфильмов, просмотренных в детстве. И вообще, кто вам сказал, что это именно утка и кролик, а не кролик и утка?

Robotex

25.11.2016 18:52вы не в состоянии видеть утку и кролика одновременно

и что со мной не так? Могу видеть одновременно, могу по очереди. Переключение происходит на лету по желанию и без усилийpestilent

29.11.2016 06:23Аналогично. Просто когда уже знаком с этой картинкой и видел ее не раз, можно воспринимать ее на метауровне: не как кролика и не как утку, а именно как картинку, на которой можно увидеть кролика или утку. Причем сейчас в этой статье первым я увидел именно этот метауровень.

densss2

Я сперва увидел

х Странную кроликоутку

DrZlodberg

Такая же фигня. На первой картинке увиделась изначально странная кроликоутка, потом разделилась на кролика и утку, когда стало понятно, что это за картинка.

DimmiSfai

Я не видел уток с носом на затылке, поэтому как утку воспринять не могу. В качестве кролика у него меньше мутаций.

TidAbiT

оказывается я не один такой)

lomalkin

Или такую, например: