Современные научные представления говорят о существовании у процессов функционирования человеческого мозга определенных особенностей, которые:

- на личном уровне подталкивают к прокастинации;

- в стартапе по мере его успеха и роста приводят к потере прежней творческой «внутренней атмосферы» и нарастанию бюрократии;

- в больших компаниях приводят к «иерархическому регрессу».

Благодаря этим особенностям мышления человека, среднее время нормальной жизни коммерческих компаний составляет 15 лет, а изначальные «Империи добра», типа Гугл и Яндекс, неумолимо со временем приобретают черты «Империй зла».

Некоторые компании сопротивляются этому, а некоторые даже и не понимают, почему приходит в упадок их внутренняя корпоративная культура. Почему попытки привить хорошие и правильные принципы и практики организации бизнеса не дают ожидаемых результатов…

Содержание

1. Интуиция и лимбическая система мозга

2. Оптимизация процессов мышления и начало деградации компании

3. Борьба за сохранение интеллекта

4. Империя Лимба

4.1. Эксцессы доминирования

4.2. HR-ы разные нужны, HR-ы разные важны

4.3. Плоская оргструктура

4.4. Грейдинг

4.5. Годовое премирование по целям

4.6. Рацпредложения

4.7. Нюансы «точечного» повышения зарплаты

4.8. Оценка работы HR

5. Можно ли компании заново обрести утраченный разум

6. Жизнь ИТ в лимбе

Заключение

1. Интуиция и лимбическая система мозга

Мозг человека составляет около 2% массы, но требует до 25% от общих энергозатрат организма. Причем 25% – это пиковая нагрузка, обычно человек стремится думать менее интенсивно, чтобы опустить уровень энергозатрат мозга до комфортных 10%.

Для этого мозг умеет «отключать» ненужные в данный момент времени области, снижая подачу крови в них (как современные процессоры умеют отключать свои ядра).

В части «вычислительных способностей» мозг логически состоит из нескольких систем (как бы логические группы специализированных ядер у CPU).

Нас будут интересовать две — неокортекс и лимбическая система.

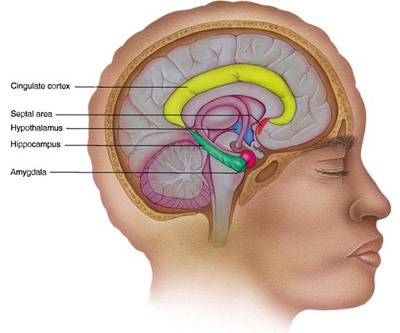

Неокортекс — сверху серенький.

Цветом и подписями выделены составные части лимбической системы

Неокортекс — кора большого мозга, отвечающая в том числе за рассудочную деятельность и за творчество – создание того, чего прежде не было.

Это потенциально наиболее энергозатратная часть мозга. Интенсивное её использование в творческом процессе возможно не более 2-х часов в день, хотя в фоновом режиме на низкой мощности человек может постоянно думать о своей творческой задаче. Проблема не только в подводе питательных веществ и кислорода, но и в отводе продуктов катаболизма нервной ткани через гематоэнцефалический барьер, что накладывает ограничение на доступную среднюю мощность.

Когда мы включаем неокортекс на повышенную мощность, то сразу включаются и встроенные программы энергосбережения и пополнения запасов энергии — поиск мотивов прерваться на что-либо и желание что-то немедленно съесть.

Психологическая трудность начать работать над чем-то сложным, стремление к прокастинации – это всё действия встроенных «программ по энергосбережению».

Выгорание, которое лишает интереса, мотивации к работе — тоже защитная реакция при длительном превышении допустимого уровня нагрузок. Обратите в тексте по ссылке внимание на то, что «уменьшение числа рабочих часов в богатейших странах мира коррелирует с повышением производительности… и снижением текучки кадров». Очевидно, речь про работу, связанную с мыслительной деятельностью — вряд ли в «богатейших странах мира» исследовали работу по ручной копке траншей.

Ближе к специфике работы в ИТ — есть статья nrcpp "Выгорание фрилансера на Upwork. Причины, инструменты, решения".

Лимбическая система потребляет в 30 раз меньше энергии, чем неокортекс. Она отвечает за выработку решений путем интуиции, на основании биологического опыта вида и личного опыта. Как пишут в википедии — отвечает за формирование мотиваций, эмоций, поведенческих реакций.

Т.е. это обученная нейросеть, состояние которой частично обусловлено генетически, а частично – отражает опыт человека. Используется она как «черный ящик» – загружаешь в неё исходные данные, а она быстро и энергетически дешево выдает ответ. Но почему именно такой получен ответ – неизвестно. Поиск логики в интуитивных решениях называется рационализацией, фактически это подтасовка — подбор аргументов к уже готовому решению.

Лимбическая система человека на 98% близка к таковой у высших приматов; прямо говоря — в ней зашиты программы поведения в обезьяньей стае. Отсюда и схожесть некоторых видов поведения, изучаемая разделом науки «Этология». Можете глянуть статью в Википедии «Иерархия доминирования» — как люди, обезьяны, и даже грызуны под управлением лимбической системы ведут себя схожим образом.

Лимбическая система специализируется на решении трех задач: Еда, Размножение, Доминирование в социальной группе.

Задачи, которые не попадают в эту триаду, для надежного решения требуют рассудочной деятельности, т.е. включения неокортекса.

Upd1: Имеются в виду задачи «высокого уровня», кроме них лимбическая система много чего необходимого делает — см. Википедию.

В подтверждение этому напомню, что типичные ситуации, в которых попытка использовать интуицию дает заведомо неверное решение, давно известны науке:

Когнити?вные искаже?ния — это систематические ошибки в мышлении или шаблонные отклонения, которые возникают на основе дисфункциональных убеждений, внедренных в когнитивные схемы, и легко обнаруживаются при анализе автоматических мыслей. Существование большинства когнитивных искажений было описано учёными, а многие были доказаны в психологических экспериментах.

Когнитивные искажения являются примером эволюционно сложившегося ментального поведения. Некоторые из них выполняют адаптивную функцию, поскольку они способствуют более эффективным действиям или более быстрым решениям. Другие, по-видимому, происходят из отсутствия соответствующих навыков мышления, или из-за неуместного применения навыков, бывших адаптивными в других условиях.

Процитированная статья Википедии приводит список из 61 типичных когнитивных искажениий, связанных с интуитивным принятием решений.

Статьи про ошибки интуиции в области логики и теории вероятностей есть и на Хабре. Интуитивное мышление (житейский «здравый смысл») зачастую противоречит реальности:

- Задача выбора Васона.

- Парадокс инспекции.

- Парадокс Монти Холла (несколько статей).

- Иллюзии мозга. Почему умного человека легче обмануть на бытовом уровне.

2. Оптимизация процессов мышления и начало деградации компании

Внимание, ключевой вопрос.

Какой системой мозга человек будет стремиться поддерживать отношения начальник-подчиненный в стабильной Компании?

Да-да, именно что лимбической. Тип задачи соответствует и энергетически это более выгодно.

В стартапе приходится много думать неокортексом. Поэтому можно поднимать болезненные вопросы и спорить с начальством – умные нужны для выживания компании.

Потом бизнес-процессы и доходы стабилизируются, уже не требуется для выживания «создание того, чего не было», и тогда…

Происходит неизбежная «оптимизация» работы компании – в головах сотрудников задача поддержки процессов управления частично перекидывается с неокортекса на лимбическую систему.

Все компании проходят через стадию… голода, если можно так выразиться, затем наступает стадия насыщения. Когда они голодны – они более успешны, но с наступлением насыщения они начинают ошибаться.

Но как только расслабились и отключили неокортекс, так и понеслась телега корпоративной культуры под откос по всем кочкам законов Паркинсона, Питера и прочих:

- Ничто не может всегда идти правильно.

- Работа заполняет всё время, отпущенное на неё.

- В иерархической системе каждый индивидуум имеет тенденцию подняться до уровня своей некомпетентности.

- Прорывается к власти лицо, которое не справляясь со своей работой, вечно суется в чужую и пытается войти в руководство.

Ну и в финале – «Иерархический регресс», отягощенный тем, что «Во всём учреждении, снизу доверху, не встретишь и капли разума».

Но вот тут позвольте в первый, но не в последний раз, подчеркнуть — не в сотрудниках нет ни капли разума, а в организации — в том, какие решения и приказы в ней рождаются, в том, на каких принципах она функционирует.

3. Борьба за сохранение интеллекта

Вследствие экономии энергии на мышление и принятие решений, постепенно компания в целом начинает действовать не на основе разума, а на основе импульсов лимбической системы руководителей — "инстинктов отдельных личностей".

Свой неосознанный взнос в сползание в такое состояние делают все сотрудники. Но конечно, прежде всего топ-менджемент задает «тон сверху» и подбирает подчиненных под стать себе (так называемый «отрицательный отбор»).

Но и большинство рядовых сотрудников в обычных условиях согласно делегировать возможность думать и решать кому-то другому. Практически все рады, когда ими управляет кто-то мудрый.

Дам на эту тему вот такую ссылку: Пропаганда как абсолютное оружие. Открытая лекция Валерия Соловья.

Посмотрите её, но помните, что она — про типичные тенденции в обычных спокойных условиях. Вообще теория, что только 5% людей «пассионарии», а 95% — «никакие» — это одно из положений старого-недоброго гностицизма.

Сложность в том, что если беседовать с каждым отдельно, то это будет человек разумный, но…

Не факт, что составленная из отдельных хороших людей организация тоже будет хороша и разумна.

Если не сопротивляться, то со временем Компания будет опускаться на лимбический уровень.

Поэтому внутри интеллектуальных, технологических компаний дрейф в сторону лимбических управленческих решений осознанно пытаются остановить.

Борьба Гугла за сохранение интеллекта:

Однако, менеджмент в технологическом бизнесе все еще во многом основан на конфиденциальности и удержании власти… Это – ненаучный подход к управлению. Да, есть какие-то знания, которые пытаются передать, но то, чему учат в бизнес-школах, безнадежно устарело – все равно, что ремесленника учить пользоваться инструментом, не объясняя, как сделать хорошую вещь или другой полезный инструмент. Google пытается использовать более научный подход… А это уже гораздо лучше того, что происходило раньше или происходит до сих пор в любом другом месте, где принятие решения о дальнейших действиях сводится, скажем так, к навыкам или видению отдельных личностей, их инстинктам. В компании Google, вероятно, попытались позволить информации подниматься снизу вверх, чтобы позволить всем в большей степени влиять на принятие решений.

В небольшой компании сохранять интеллект проще:

@excoder — В РФ мне удалось быть со-строителем компании именно на таких принципах. При должном уровне барьера от более постсоветских партнеров всё строится и работает великолепно и долгоиграючи. Главное – это нанимать людей с таким же видением и менталитетом.

Помните, как когда-то, в свои первые годы, Яндекс и Гугл были «корпорациями добра»? Рост численности способствовал регрессу внутренней среды, но они хотя бы принимают меры против этого. У них хотя бы есть правила и практики исправления эксцессов «оптимизации мышления».

4. Империя Лимба

4.1. Эксцессы доминирования

В армии командир не может допустить, чтобы его сомнения заметили подчиненные. Зачастую ему лучше не признать ошибку, чтобы не подорвать свой авторитет или авторитет вышестоящих начальников, чтобы не лишить своих подчиненных внутренней уверенности (анекдот в тему).

А в мире разума наоборот — глупо не признавать ошибку, которую все и так видят, уже оценили и сделали свои выводы. Упрямство в ошибке только дает пищу для дополнительных неприятных выводов о свойствах личности руководителя, о его профпригодности — «сам ничего толковое предложить не может, да еще и не слушает тех, кто может».

Будущее изобретают интеллектуальные компании, а не лимбические. Потому те большие компании, которые хотят поучаствовать в создании будущего, огораживают у себя островки свободы разума.

Пример — выделение ИТ Сбербанка в Сбертех. Как там у них сейчас обстановка мне не известно, но движение в верном направлении было сделано. Судя по тому, что пишут на Хабре, в подразделениях R&D Сбертеха и сейчас хорошо работается.

Про то, какова альтернатива, как оно работается под некомпетентным директором, уже есть статья «Как новые руководители разрушают доверенные им компании».

Лимбические паттерны поведения «доминирование» и «обеспечение себя едой» в этом случае реализуются в виде вполне конкретных Особенностей распределения фонда оплаты труда в больших предприятиях РФ.

И это не удивительно — раз у некоторых особей биологические программы могут пересилить голос разума, то что для них Трудовой Кодекс? Да он просто равен нулю. А может и еще хуже — его нарушение может приносить дополнительное удовольствие от «доминирования».

4.2. HR-ы разные нужны, HR-ы разные важны

Специфика управления иерархической стаей приматов и плоской структурой интеллектуальной компании — разная. Поддержка со стороны HR этих разных стилей руководства — это тоже разная работа.

Профи рекрутинга сходятся во мнении, что лучшим спецам, творческим личностям, которые в погоне за действительно интересным проектом готовы поступиться даже личным благосостоянием нужно вот что:

- сложность, масштабность, нестандартность решаемых задач; лучше — то, чего еще никто не делал;

- удовлетворенность руководством плюс адекватные коллеги с чувством юмора;

- соответствие корпоративной культуры компании внутренним ценностям сотрудника;

- возможности работать удаленно или гибкий график работы;

- наличие в офисе комнат отдыха, спортивного зала.

- "удобное и современное рабочее место". Внутренний голос и статья на Хабре мне подсказывают, что это не openspace который снижает продуктивность на 30%.

Заметим также и явное упоминание в статье "плоской" оргструктуры, которая, с их слов, способствует реализации высокого потенциала сотрудников и их развитию. И еще оттуда:

Есть масса людей, кто не хочет больше работать в «крутых» компаниях с их офисными крысами, а хочет тёплой семейной атмосферы небольших компаний.

Представим теперь ситуацию, когда внутренняя среда компании «оптимизировалась» – поддерживается лимбическими системами звеньями иерархии власти, и стиль управления приобрел привкус «я начальник – ты дурак». Регулярные лицемерные встречи высокого руководства с отрепетированными «вопросами от коллектива», фальшивый энтузиазм и прочие «ценности бренда».

Что если в такой «лимбической» компании попытаться реализовать HR-проекты и процессы, которые относятся к жизни и развитию «неокортексных» компаний? Давайте проследим на конкретных примерах, как топ-менеджмент и HR, «оптимизировавшие» своё мышление,

Карго-культ — внешняя имитация при полном отсутствии понимании сути.

4.3. Плоская оргструктура

Плоская структура – это естественная устройство интеллектуальных, технологических компаний, потому, что разум не признает иерархии. Для разума нет авторитетов, зато он с удовольствием изучит доказательства интересующих его утверждений. Разумный человек ищет тех, у кого можно учиться, а не тех, кому можно подчиниться.

Но какие же печальные результаты приносят попытки внедрения плоской структуры в «лимбической» компании…

Уплощение оргструктуры проводят якобы ради скорости прохождения решений и уменьшения бюрократии. В реальности, конечно, прежде всего ради перераспределения ФОТ среднего звена менеджмента в пользу топ-менеджмента.

Выкашивание среднего звена менеджмента путем сокращений либо понижения в должности и зарплате приводит вот к чему:

1. Утрате компетенций в компании, нарушению процессов внутреннего обучения и передачи знаний. Это же только лимбический топ-менеджмент можно без проблем менять хоть раз в квартал…

2. У нижнего звена сотрудников пропадает перспектива карьеры и перспектива повышения з/п (см. далее пункт про грейды).

3. После слияний/разделений подразделений и перераспределения зон ответственности, возникает некоторое количество спорных вопросов, до которых не снизошли высокие начальники. Скорость принятия решений по этим спорным вопросам падает до нуля.

4. Уменьшается защитный барьер между островками разума и высоким начальством с интуитивным мышлением и соответствующими

4.4. Грейдинг

Внедрение грейдов дает оценку объективной значимости всех должностей для Компании… Даёт прозрачные (иногда рискуют сказать — справедливые) правила ежегодного повышения зарплат для всех сотрудников… Космические корабли бороздят…

Хм, так вот — всем хорош грейдинг, но нуждается в адаптации к местным условиям:

Ортодоксальная система Хэя предполагает, что служащие, попавшие в более высокий грейд, должны получать на 30% больше, чем те, которые остались в предыдущем. Однако это не всегда соответствует требованиям действительности.… топ-менеджеры должны получать больше, чем запрограммировано системой Хэя.

Слабенькая теория у мистера Хэя — аппетиты местного топ-менеджмента должны учитываться по другой теории — постоянный рост потребностей, постоянное увеличение отрыва от сотрудников.

Ничуть не преувеличиваю, вот и свежее подтверждение от гендиректора ФГУП «Почта России» Дмитрия Страшнова, что система именно такова:

в расчете его вознаграждения отсутствует «возможность для креатива», поскольку соответствующие акты для расчета премии применимы для всех государственных компаний.

Если кто-то посчитает, что они некорректны, тогда нужно менять систему (вознаграждений руководителям госкомпаний) в целом и пересчитать вознаграждения всем руководителям государственных компаний.

Кстати, прогнуть теорию Хэя следует и для сотрудников, но только в другую сторону. Вилку з/п установим не 30%, как в методике, а побольше — 60%. Тогда новых сотрудников будем брать на 70% от максимальной ставки и говорить им, что берут их не на минимум, а на «среднее» значение. Следующее улучшение — вообще отменить нижний предел вилки, одна морока с ним. Правило «подчиненный не должен получать з/п выше начальника» начинает требовать ручной проверки… ну да ничего, справимся.

Ну что, уже лучше. Но еще не идеал.

Тогда еще дадим HR такое право — выполняя свою личную цель по постоянному снижению ФОТ, в любой удобный им момент, понижать грейды и убирать признак линейного менеджмента по своему усмотрению, не уведомляя ни сотрудников, ни их руководителей. Именно так — право на своё усмотрение пересматривать значимость должностей, в работе которых они ничего не понимают! Для этого надо будет засекретить грейды и от сотрудников и от их непосредственных руководителей — менеджеров среднего звена (а то все равно проболтаются своим подчиненным).

Вот теперь по-нашему. Чувствуете доминирование?

Стоп, мы же ежегодно повышаем ФОТ всего на 3%. Как-то мало на всех выходит. Ну, то есть на топ-менеджмент — мало. Придется для них ввести возможность ручной установки прибавок в з/п. А может вывести их в отдельный ФОТ? Не, ну что вы, мы же одна команда. Лучше пусть ФОТ будет единый — и не так заметно будет, какая категория на самом деле «растет» в з/п.

После этого на всех сотрудников остается еще меньший процент повышения ФОТ…

Блин, не по 0,3% же им накидывать — выглядеть будет совсем издевательски. Придется дать руководителям возможность ручного распределения прибавки по их подчиненным — кому-то 3%, а кто-то и без компенсации еще годик перебьется.

Вот теперь — торжество прозрачного расчета з/п и распределения ФОТ.

Только после таких улучшений мистер Эдвард Хей не узнаёт своего творения, и с того света недоумевает — а не много ли чести называть «это» термином «грейдинг».

4.5. Годовое премирование по целям

Для начала ежеквартальные премии отменим и оставим годовые. Кстати, это элемент тейлоризма, уловка 114-летней давности, нацеленная на рабочий класс. Разумные сотрудники творческих профессий раскусывают её сходу:

- Работодатель сделает годовую премию меньше суммы прежних квартальных премий, т.к. она одним куском якобы психологически покажется вам больше (говорю же — методичка по манипулированию рабочим классом из 1903 года).

- Размер годовой премии ступенчато зависит от достигнутых показателей — приходится тянуться к следующей ступеньке, возникает эффект «самовыжимания соков» из сотрудников.

- Если в коллективный договор или в «положение о премировании» вписать правило, что на момент выплаты премии сотрудник должен числиться, а премию за прошлый год платить в апреле текущего, то можно будет выгодно проводить сокращения персонала — после закрытия года, но перед выплатой годовой премии.

Уже неплохо, но мы не остановим адаптацию процесса премирования вот так на половине пути.

Правда же, что коммерческая компания должна прежде всего заботиться о повышении выручки, а экономия затрат допустима лишь в той мере, которая не препятствует этому?

Тогда давайте так и сформулируем: Премируем по результатам выполения групповых и индивидуальных «целей». Требования к «личным целям» сотрудников — от 3 до 5 SMART-целей, направленных на повышения выручки, и не связанных напрямую с должностными обязанностями. Здорово, лаконично. И сотрудникам проще — не распыляться, а сфокусироваться только на увеличении выручки компании.

Вот только забыли про водителей, бухгалтерию, сисадминов офисных систем и т.д. Их потуги выдумать себе такие цели — это нечто. Кто принимает слишком близко к сердцу — не выдерживает такого маразма, увольняется.

О, а как тогда сам HR себе цели ставит — они-то каким боком к увеличению выручки?

Элементарно, Ватсон — это им и не требуется. Это же проект HR, и они будут оценивать цели остальных сотрудников на соответствие заданным критериям, а не наоборот. Так что себе они выберут любые формулировки целей — кто же их остановит?

Ну, посмотрел я её 15 «целей» — да, они были потенциально полезные для Компании, но ни одна не была SMART и ни одна не влияла на выручку… она просто этого не понимала.

Второй мой пример еще круче. Ладно в первый год, но вот прошло 6 лет, все уже научились за это время цели формулировать… И вот такие SMART-цели ставит себе сотрудница отдела, занимающегося стратегией Компании:

"Передать все дела при уходе в декрет".

Да-да, предыдущая строчка текста — это и есть формулировка её годовых целей. Что, не видите в этом высоком полете «стратегической мысли» трех SMART-целей? А если добавить, что это хорошая знакомая одного из директоров? Как же здорово иметь адаптированный, управляемый процесс премирования!

Кстати, разум потом победил и цели по экономии затрат разрешили брать сотрудникам. Разрешили и цели, связанные с качеством выполнения должностных обязанностей.

Совершенно естественный следующий ход — ежегодно верхнюю планку премирования сотрудникам снижать, а нормативы повышать. Сотрудники после такого рассуждают так: если ты слишком хорошо в этом году поработал, то… зачем ты это сделал? Какой у тебя теперь резерв к повышению показателей на следующий год?

Отличное достижение HR, но продолжим совершенствование методики премирования…

Не могут же все сотрудники выполнить на 100% все свои цели? Тогда идея — введем понижающий коэффициент 0,8 на общий объем премирования. Особенно забавно это делать когда процент премирования уже рассчитали, а значит информация просочилась к сотрудникам, они знают причитающуюся им сумму, и даже на что её потратят. Дополнительный интерес получается, если уже утверждены международным аудитом годовые финансовые показатели, которые учитывают в расходах на ФОТ 100%-ный объем премирования. Это значит дельту в 20% от фонда премирования все равно можно потратить, но уже не впустую (на сотрудников), а на премии кому-то более достойному из топ-менеджмента и Совета Директоров.

Премия будем рассчитывать отдельно по трем группам: топ-менеджмент, линейный менеджмент, сотрудники — у каждой группы будет свой процент максимального премирования. Когда «уплощая оргструктуру» (пункт 4.3) категорию линейный менеджмент уничтожили, понизив всех до сотрудников, то вкупе с общим коэффициентом 0,8 на объем премии получился интересный эффект.

Смотрите: от руководителя ждут распределения премии в его подразделении — суммарно должно быть 0,8 от максимума. Поэтому, чтобы кому-то дать больше 80%, нужно у кого-то забрать. А премия самого руководителя тоже в этом «общем котле»… Понимаете, какой тут соблазн? Вдруг руководитель захочет для сплочения коллектива раздать всю свою премию?

А что если сотрудники научились считать объективные показатели и по ним они выполняют цели более чем на 80%, как ни крути? Значит цели — не амбициозные. Расслабились тут!

Ужесточение годовых целей в ноябре хорошо бодрит коллектив.

Да, когда в январе цели согласовывали, то они всем казались весьма амбициозными. Но уже ноябрь, и директору кажется что гаечку можно подкрутить еще. И почему бы ему тогда не поменять цели? Правда, по методологии SMART смысл именно в том, чтобы сотрудник самостоятельно принял на себя выполнения целей… Ну так мы же как раз и заняты адаптацией несовершенной методологии к нашим реалиям. Слабый писк подчиненных, что цели становятся невыполнимыми, что так по методологии нельзя, говорит доминирующей особи только то, что он «всё сделал правильно».

И еще — надо не забыть поставить личную цель по экономии ФОТ для директора HR.

Здорово же, когда личные годовые цели топ-менеджмента прямо подталкивают их к действиям во вред компании.

Так, премирование по целям наладили, следующий в очереди на адаптацию — процесс сбора рацпредложений с сотрудников.

4.6. Рацпредложения

С рацпредложениями проще, чем с премированием. Дорогие, бесценные наши сотрудники — оформляйте свои предложения, доказывайте их эффективность, и будем внедрять.

Самым лучшим — грамоту из рук гендиректора, значки, почёт и уважение.

Чтооо? Кто это спросил «какой нам процент»? «Нельзя быть такими меркантильными!» (это цитата из ответа HR-директора, кстати). «Все деньги — акционерам».

Кто сказал, что даже у рабски преданных своей корпорации японцам платят деньги за рацпредложения? Иначе у них не вышло? Ну так то японцы, а у нас народ более сознательный. Не за деньги же работаете, а за интерес, за уважение коллег, за честь бренда.

Как же этот проект HR назывался… уж не и вспомню теперь… конечно, не совковым словом «рацпредложения», а что-то связанное с «эффективностью». Консалтинговую фирму из Big-4 привлекали для внедрения этого процесса…

А получилась HR-игрушка на 1 сезон — потом активность по этому проекту сама собой стихла.

Интересно, выплаченные консалтинговой компании суммы хотя бы отбились? Риторический вопрос, ясное дело, что никто не считал.

4.7. Нюансы «точечного» повышения зарплаты

Правило допускать повышение з/п только на 30% (один раз в год) — оно когда-то кем-то на Западе было обосновано психологическими причинами. Отсюда и 30% разницы в вилках у соседних грейдов в оригинальной методике Хея. Они установили, что деньги — плохой мотиватор, в смысле что большая прибавка не обязательно мотивирует работать больше и лучше в той же пропорции, и оптимум как раз в диапазоне до 30%.

Правда 30% было определено для страны с 3% инфляцией, а если инфляция 13%… а, ладно, забудьте.

Вопрос такой: При переводе из провинции в столицу на аналогичную должность, с учетом того, что цена грейда там выше на 100% (в 2 раза), сколько вам накинут в з/п? Ну ладно, не звери же. Все-таки побольше 30%. Но будешь должен. А если переезд с повышением в должности? Ха-ха-ха. Подловил, да. На столько же примерно. А как потом будет эта пониженная з/п расти? Да как в пункте про грейды сказано, так и будет — отставание в з/п от коллег никогда не будет ликвидировано. Поэтому когда специалисты у нас из филиалов переводились в Мск, они понимали, что придется им не спеша искать другую работу.

Второй момент. ФОТ каждый год компенсируется меньше, чем забирает инфляция. «Старослужащие» за несколько лет упали в з/п и оказались на уровне «немного ниже рынка». Извне толковых можно взять чуть выше рынка, а можно взять квалификацией похуже, чем надо, зато на з/п ниже рынка.

В итоге имеем демотивацию старослужащих — при большей квалификации и большем выполняемом объеме работы они получают столько же или меньше новичков.

И тогда кто-то из них не выдерживает и находит новую работу. Далее руководство делает что...? Контрпредложение оно делает — предлагает повышение з/п, чтобы не потерять квалифицированного специалиста.

Остальные коллеги, которые не искали новую работу, т.е. были более лояльны Компании, видят, что повышение з/п дают только при угрозе увольнения.

Хороший вклад в науку получился — подтверждение формулы:

Деньги плохой мотиватор, но отличный демотиватор.

Молодцы, HR!

4.8. Оценка работы HR

Показатели работы HR — оценка пользы для компании от их операционной деятельности (подбор и обучение персонала) и «проектов» (к примеру, разовых мотивирующих психотренингов).

В принципе, можно рассчитать объективные значения изменения текучки, процент отбраковки прошедших собеседование и… Так, стоп. После всего перечисленного — зачем им эти объективные значения? Они и так чувствуют, к чему их действия привели.

Им не на объективные показатели своих успехов опираться хочется. Вот опора и верные принципы жизни лимбического HR:

1. HR должен «доминировать» — иметь огромное влияние на работу компании — через з/п и премии.

А вот реальная ответственность за недобор персонала, за текучку… вот этого HR-у совсем не надо. В свою очередь, влияние непосредственных руководителей на з/п сотрудников должно быть минимальным (грейды же есть!), но вот за непрерывность и качество работы их подразделения им отвечать в полной мере.

2. HR должен иметь «еду» — ну, если выполнять приказы топ-менеджмента, то усиленная пайка руководителю HR всегда будет. Особенно, если забив на законы и профессиональные стандарты работы, помогать директору решать задачи доминирования и загребания под себя ФОТ, т.е. дальнейшего сползания корпоративной культуры в «лимб».

3. HR должен «размножаться» — расти в количестве сотрудников. Не важно, что все проекты HR, для которых понадобились дополнительные сотрудники, имеют сомнительный или отрицательный эффект на состояние Компании.

Мониторинг показывает, что доверие коллектива к топ-менеджменту упало? Что оно особенно сильно упало у тех, кто работает в Компании дольше 3-х лет и лучше осознает ухудшения из-за ошибок руководства? Значит на этом «мониторинге» можно и сэкономить. Или нет — мониторинг оставить, а результаты засекретить, и знаете ли, подумайте как снизить зависимость от квалифицированных специалистов.

Зафиксируйте бизнес-процессы на бумаге в виде регламентов работы. После этого можно привлекать молодежь… неквалифицированную рабочую силу… лучше — вообще студентов.

«Незаменимых здесь нет». И хорошо бы омолодить компанию — «Старикам здесь не место».

5. Можно ли компании заново обрести утраченный разум

И если кто-нибудь даже

Захочет чтоб было иначе,

бессильный и неумелый

Опустит слабые руки

Не зная, где сердце спрута

И есть ли у спрута сердце... (ТББ).

Решаемая ли вообще задача вытаскивания компании из болота

Мистер Паркинсон то сначала уверяет, что «одаренный индивид» может прикинуться, что он «как все остальные, а потом, достигнув высокого положения, сбросить личину и оздоровить компанию. То далее пишет, что на такой стадии компании становятся уже неизлечимыми.

Увы, „неизлечимость“ выглядит более убедительной сразу по двум причинам. Во-первых, потому, что такого „одаренного индивида“, эдакого „Штирлица“ существовать не может. Во-вторых, если таковой случайно и найдется, то он один не сможет ничего сделать.

Сначала о том, почему не может быть такого Штирлица. Предположим, был хороший хитрый человек, который начал свой карьерный рост в стабильной компании, прикинувшись, как советует Паркинсон, что он „как все остальные“. Но прикидываться придется не только на словах, и не только в делах. Еще надо будет привить себе соответствующие мышление, чтобы окружающие интуиты принимали тебя за своего, а то знаете же — бабу не проведешь, она сердцем видит.

И тут сказывается еще одно биологическое свойство:

В процессе мышления мозг изменяет себя на основе того, как человек им пользуется, какие задачи решает.

Образуются новые связи между нейронами и разрушаются старые так, чтобы запомнить то, что важно, чтобы легче решать типовые задачи, и чтобы получать внутреннюю удовлетворенность от решения этих задач.

То, что было маской, постепенно прирастает и становится новым лицом. Обманная личина становится новой подлинной сущностью. Бытие определяет сознание.

Тамошние условия обволакивают, и побыв там еще чуть-чуть, я наверняка стал бы таким же бывшим живым, глянцево румяным, вальяжно пустоглазым и холено благостным, при бизнесе и „взвешенном взгляде на жизнь“.

Уверенность, что „уж со мной-то такого не произойдет“ – это тоже когнитивное искажение, называемое Иллюзия конца истории.

Вернемся к старому примеру, про гибель шахтеров на шахте „Северной“. Исходя из тезиса „плохих людей не бывает“, предположу, что HR-директор шахты шла на свою должность с мыслью, что не только будет прислуживать своему директору в части нарушения Трудового Кодекса и т.п. Небось еще и думала, что и сотрудникам чем-то поможет на своей высокой должности. Однако, на выходе имеем соавторство в разработке системы KPI, которая экономически принуждала их нарушать технику безопасности. Т.е. по факту речь о построении системы их постепенного самоубийства, нечто вроде „русской рулетки“.

Там по ссылке пишут, что ради увеличения прибылей акционеров, но я сомневаюсь. В структуре операционных затрат компании экономия з/п вряд ли составила более 0,5%. Вариант перераспределения „экономии“ ФОТ в сторону топ-менеджмента кажется мне более вероятным…

Образно говоря, если топ-менеджмент решает задачу превращения компании в концлагерь, то прежде всего они превращают себя в эсэсовцев. Мышление человека гибкое, и к тому времени, как наш „Штирлиц“ за успехи в решении задач по „сокращению персонала“ достигнет высокой должности коменданта, он станет реальным образцовым фашистом.

Глубоко внутри себя, разумеется, „Штирлиц“ будет иметь какое-то оправдание. Примерно такое:

Я делаю всё что в моих силах, в установленных рамках приказов начальства и должностных обязанностей. Я же самая человеческая часть топ-менеджмента, я же на своем месте смягчаю, сколько могу, приказы фюрера… Другой на моем месте и того бы не сделал. Вот за эту нелегкую и нервную работу я и получаю такую заслуженно большую премию.

Если человек годами строил концлагерь, и за успехи строительства стал его комендантом, то его система внутренней мотивации, самооправдания и поощрения уже перестроена под соответствующие задачи. С какой стати он теперь всерьез объявит преобразование концлагеря в клуб равноправных джентельменов?

Чисто теоретически, под огромным влиянием какого-то случая, напоминающего о временности его бытия, лично он сам может поступить по-евангельски: Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим; и будешь иметь сокровище на небесах; и приходи и следуй за Мною (Мф. 19:16)

Чисто теоретически, дорогие читатели, если его семья в психбольницу сдать не успеет.

Но как же наш директор сможет потребовать аналогичного от своих „соратников“ из топ-менеджмента? Да никак — они постараются избавиться от него и продолжат „работать“.

А если подставить Штирлица не получится, то его соратники-подчиненные, понимая, что им недолго „работать“ осталось, запустят операцию под кодовым названием Последний хапок.

Иерархия власти компании просаботирует решения, которые не соответствуют её духу. Даже обычные приказы не выполняются в точности, а приказать вещи, связанные с внутренней культурой, внутренней средой — вообще невозможно.

Невозможно добиться исполнения приказа „будьте добрыми“ или „прекратите коррупцию“ или „набирайте в подчиненные только тех, кто умнее вас“ или „будьте умными“, „переступив через свое эго, исправляйте ошибки, сделанные под влиянием своей интуиции“.

Ага, все так и побежали становиться бескорыстными, умными, честными и преданными.

Поиск способов исполнить приказ улучшить внутреннюю среду Компании

Не справившийся с работой топ-менеджмент признает свой провал и заново начнет внедрять грейды и премирование? Выйдет работать за 1 доллар? Подаст в отставку? Да, если они неокортексом решения принимают. Но это же не наш случай.

Лимбическое мышление подсказывает другое: немедленно избавиться тех, кто видит ошибки в действиях руководства. Самое сладенькое для „доминирования“ — это возможность уволить любого, без легальных оснований, и невзирая на любые последствия для Компании.

Аллегорическая картина, иллюстрирующая доминирование лимбической системы над неокортексом

Включится ли потом разум, поправит ли управленческие решения, принятые «внутренней обезьяной»? Вряд ли.

Как говорил Гилберт Честертон, Дело не в том, что они не видят решения. Дело в том, что они не видят проблемы.

Да и вправду нет для них проблемы — загнется эта Компания, псевдоэффективные топ-менеджеры перелетят в другую. Да в любом случае уж у них-то „на пенсию“ уже отложено достаточно. Поэтому они будут и далее куражиться, экспериментировать и „оптимизировать“ под руководством своей интуиции.

Поэтому следует весьма скептически относиться к надеждам на разворот Компании к разуму силами прежнего начальства.

Недавно начался очередной эксперимент — по превращению Сбербанка во что-то плоское и модно-бирюзовое…

Конечно, я желаю Сбербанку успеха, но меня терзают смутные сомнения… Если „доминирующие“ особи, отказавшись от названия должности „директор...“, сохранят за собой рычаги перераспределения „еды“, то первоначальный энтузиазм у остальных скоро увянет в атмосфере лицемерия.

Еще пример: Солдатенков снова у руля „МегаФона“. Ниже статьи есть много восторженных комментариев…

28 апр 2016, 12:25. Это прекрасное решение… Солдатенков поднимет компанию, как это и было раньше!!! мне с ним привелось работать и в Филиале и в ГО — это настоящий лидер и профессионал!!!

«Это было-было, но прошло» поёт София Ротару.

28 апр 2016, 11:06. На мой взгляд, это говорит о новых тенденциях в нашей экономике. Время „эффективных“ менеджеров проходит. Им на смену, как и полагается, возвращаются специалисты. Лозунги, что „эффективные“ справятся, не боги горшки обжигают, теряют свой мандатный смысл. Частный капитал не терпит неумелого управления, это не гос. казну трясти...

Частный капитал не терпит неумелого управления — извините, это на какой планете?

И еще, по какому критерию умелость оценивают владельцы мы не знаем, потому как не знаем их истинные цели. Мало ли, может цель не увеличение капитала в компании, а его вывод в другое место.

Вернемся от домыслов к фактам. Председатель Совета Директоров, который согласовывал стратегию действий прежнего гендиректора, сам становится гендиректором. Что от этого может измениться? Думайте, делайте свои выводы.

Хотя… мне ли тут умничать, я

6. Жизнь ИТ в лимбе

Перечитал статью — мрачновато как-то получилось. Но не так всё страшно в жизни.

Во-первых, профессор В. Соловей рассказал же нам, что многим людям это обычно нравится, и это биологически естественно.

Во-вторых, ещё раз подчеркну. Интуиция не всем же управляет и не всегда. Если любого взять и тет-а-тет поговорить, то он примет доводы разума, особенно если не успел еще брякнуть „своё решение“. Но если он успел уже напакостить — тогда сложнее, его эго, его „внутренняя обезьяна“ будет оправдывать и отстаивать свои ошибки в ущерб общему делу, в ущерб компании.

Во-третьих, ИТ обычно это островок разума и свободы — специфика работы такая.

Обычно управляет им тоже ИТ-шник, понимающий эту специфику. Только надо учитывать, что не всякий бывший ИТ-шник, принятый в топ-менеджмент, будет сопротивляться вредным приказам своего начальника.

Если на конкурсе кандидатам на должность Директора ИТ задают вопрос „на сколько вы готовы сократить численность ИТ“, то какие-то сомнения лезут в голову относительно победителя этого конкурса.

Так что в целом терпимо, но периодически прилетает хрень, порожденная лимбической иерархией власти компании. То личные угрозы, то массовые понижения в должности, то переформатирования зон ответственности на основе интуиции или скрытых личных целей, то урезания премий.

Ой, опять сбился на негатив. Не будем об этом.

Просто надо понимать, что в лимбических компаниях:

1. Всё творчество — это либо копирование чужих придумок, либо изобретение и воплощение 1001-го способа честного отъема денег у населения.

2. Всё созданное Вами будет периодически разрушаться, причем отнюдь не в процессе замены на лучшее. Истинная причина это желание исправить так называемый „фатальный недостаток“ существующего, т.е. одна из форм проявления доминирования.

Есть два типа мышления. Одно из них — творческое, а второе озабочено исправлением фатального недостатка чужой работы

Если псевдоэффективных менеджеров с их представлением об „оптимизации“ не экранировать от ИТ, то ИТ будет постепенно загибаться.

Лучший выход в такой ситуации — »развод". Кто не способен иметь своё ИТ, будет платить чужому. Например, как это уже делает Билайн.

Заключение

«Хотели как лучше, а получилось как всегда», и теперь вы знаете, почему.

Биологические принципы экономии энергии на мышление задают тенденцию сползания внутренней среды в компаниях к отношениям как в обезьяньей стае, к утрате коллективного разума. И если в школе, армии и тюрьме это неизбежно и с этим научились жить, то в сфере интеллектуального труда это создает неоправданные проблемы. В таких условиях творчество становится затруднительным, и компания по ряду параметров становится неконкурентоспособной.

Впрочем, многим компаниям такое состояние не мешает существовать — государство либо финансирует их за бюджетный счет, либо оказывает протекцию в другой форме — ограничивая потенциальным конкурентам доступ к природным ресурсам, издавая законы и т.д.

Кстати, эти компании, чтобы обеспечить себе безбедное будущее и дешевые трудовые ресурсы, заинтересованы административными рычагами подавлять шибко «интеллектуальных» конкурентов. Например, как это пытаются сделать операторы связи со сторонними мессенджерами.

Но маленькие интеллектуальные компании, изобретая что-то принципиально новое, все равно побеждают «колоссов на глиняных ногах» под управлением интуитов, и изменяют мир.

Некоторые из них сами становятся потом «большими»…

Дополнительные материалы

1. Дубынин Вячеслав — Лекции

2. В.Д. Соловей — Как устроена и работает машина пропаганды. Про когнитивные искажения, про то, что только 3% — нон-конформисты, только 5% не поддаются пропаганде, про то, что людям нравится, когда ими управляют и т.д.

3. Если хотите о работе мозга «популярно», кратко, весело, и чтобы это было видео (ну, т.е. чтобы не напрягать свой мозг при усвоении материала), то вам сюда:

С.В. Савельев на радио Маяк. Слушать нужно на скорости 1,5х — займет всего 30 минут.

Воспринимайте это только как развлекательный материал, пожалуйста.

Он же, но подробно: Сергей Савельев в Институте философии РАН 1.11.2013 + Ответы на вопросы после доклада.

Upd2: Хабраюзер lair предупреждает: "Доверять любому материалу Савельева о работе мозга не стоит… Понимаете, это даже не развлекательный материал. Это местами банально некорректная или безграмотная информация, а местами — просто дискриминационные утверждения. См. дискуссию в комментах.

4. «Биология поведения человека» профессора Стэнфордского университета Роберта Сапольски.

Опрос

Только зарегистрированные пользователи могут участвовать в опросе. Войдите, пожалуйста.

Комментарии (153)

lair

09.01.2017 18:54+4Если хотите о работе мозга «популярно», кратко, весело, и чтобы это было видео (ну, т.е. чтобы не напрягать свой мозг при усвоении материала), то вам сюда:

С.В. Савельев на радио Маяк. Слушать нужно на скорости 1,5х — займет всего 30 минут.

Он же, но подробно: Сергей Савельев в Институте философии РАН 1.11.2013 + Ответы на вопросы после доклада.Доверять любому материалу Савельева о работе мозга не стоит.

mtivkov

09.01.2017 20:29+1Согласен. Доверяй, но проверяй. И даже то, что сегодня — общепринятая научная точка зрения, завтра может перестать таковой быть.

Потому и указал для желающих перепроверить несколько источников.

Но вот по вашей ссылке мне сразу не понравилась эта фраза:

Считает, что поведение человека полностью определяется тремя устремлениями к: удовлетворению естественных потребностей (например, в пище), воспроизводству (размножению), доминированию.

Перечисленное не относится к неокортексу, а его человек тоже иногда таки включает.

Так что словечко "полностью" — вот оно зачем там написано? Приписать человеку ерунду, чтобы "разоблачать" проще было?

Хватит и того, что он популист, причем довольно ленивый — одно и то же везде говорит, чем и являет пример приспособленческого поведения и экономии энергии на мышление.

Ошибки в его книгах, вероятно той же природы.

P.S.

Надеюсь, в моей статье использованы только верные утверждения об особенностях работы мозга; что смог, я перепроверил.

lair

09.01.2017 21:15+2Так что словечко "полностью" — вот оно зачем там написано? Приписать человеку ерунду, чтобы "разоблачать" проще было?

Потому что вот цитата из интервью:

… А что вами руководствует, кроме еды, размножения и доминирования? Скажите-ка мне, чем вы еще занимаетесь? [...] Больше мотивов поведенческих у приматов нет. Все остальное — инфраструктура, созданная сообществом приматов, которая откровенно маскирует мотивы нашего поведения… А хочется только трех вещей: есть, размножаться и доминировать.

mtivkov

10.01.2017 10:28+1Ну конечно же не полностью. Сходу: чтобы было над кем доминировать, надо сначала сбиться в стаю.

Вот и четвертая потребность, которая на самом деле даже первичнее доминирования.

Кстати, по вашей ссылке это начинается не как утверждение, а как вопрос:

А что вами руководствует, кроме еды, размножения и доминирования? Скажите-ка мне, чем вы еще занимаетесь?

Ха-ха в том, что немного выше этого вопроса Савельев говорит:

… человек разумный асоциален. Он не разделяет обезьяньих принципов и руководствуется привнесенными системами — моралью, этикой и проч.

Плюс к тому еще ниже есть:

мне приходится мозг обманывать. Иначе я не заставлю его думать.

Это всё речь о том, что человек руководствуется еще и "программами" из неокортекса.

Любой легко приведет примеры, когда они у человека оказывались сильнее даже стремления выжить.

Первым пунктом дополнительных материалов у меня идет "Дубынин Вячеслав — Лекции".

И в лекции про "Центры потребностей" он рассказывает о том, что в мозге несколько центров, которые могут вырабатывают решение. Какое решение будет выбрано, как человек будет действовать, зависит много от чего, и в общем случае — непредсказуемо. Т.е. построить общую модель, подходящую для произвольного человека, невозможно, т.к. велики индивидуальные различия. Кто-то падающего подтолкнет, а кто-то спасать будет.

По-моему, ситуацию со всякими поп-шоу Савельева надо понимать так.

- Савельев — все-таки настоящий профессор и д.м.н.

- В годы, когда "реформаторы" наиболее интенсивно уничтожали науку, на жизнь ему стало не хватать.

Но брать взятки со студентов и т.п. он не хотел. А заумные книжки продаются плохо. - Вот он сел и подумал — почему "приматы" Киркоров и Малахов имеют и так много "еды", а он, такой умный, должен подыхать?

Надо адаптироваться, в пределах допустимого. Что народ любит? Шоу? Ну так надо дать ему это шоу.

Шок! Сенсация! Человек на 98% — обезьяна!

"Слыш, ведущая, хочешь я докажу, что ты, как обезьяна, руководствуешься только низменными инстинктами?"

И ведь доказывает :)

Кстати, приемчики эти не обладает свойством фальсифицируемости, чем напоминают мне психоанализ Фрейда, который долгие годы пропагандировали как науку.

С замечанием вашим согласен. Добавлю в статью пометку, что Савельев — это развлекательный материал.

lair

10.01.2017 11:11-1Понимаете, это даже не развлекательный материал. Это местами банально некорректная или безграмотная информация, а местами — просто дискриминационные утверждения. И мне совершенно не важно, как и зачем он к этому пришел.

Так я бы предпочел, чтобы вы просто убрали эти ссылки.

mtivkov

10.01.2017 12:00+4дискриминационные утверждения

Люди не равны по своим возможностям. В том числе, их возможности коррелируют с их полом и расой. А еще с условиями в которых они жили, чему обучались и т.д. Но это не есть дискриминационные утверждения, т.к.

Дискриминация (лат. discriminatio «ущемление») — это негативное отношение, предвзятость, насилие, несправедливость и лишение определенных прав людей по причине их принадлежности к определенной социальной группе.

Просто не надо негативно и несправедливо относиться к людям по причине их принадлежности к определенной социальной группе, и не будет дискриминации.

К примеру, надо отбирать людей в вузы или на работу справедливо, по их способностям. А вот когда выставляют квоты приема куда-либо по расе, половой (дез)ориентации, и т.д., то это и есть дискриминация, которая далеко заведет.

lair

10.01.2017 12:02Есть разница между тем, что утверждаете вы (и мне, извините, неохота это обсуждать еще раз) и утверждениями Соловьева (которого тем более уже неоднократно обсудили). У него как раз узнаваемый случай "негативно и несправедливо относиться к людям по причине их принадлежности к определенной социальной группе".

0xd34df00d

10.01.2017 17:27+1А вот когда выставляют квоты приема куда-либо по расе, половой (дез)ориентации, и т.д., то это и есть дискриминация, которая далеко заведет.

Или по наличию корочки.

teemour

10.01.2017 03:11этот деятель заявляет что «по различиям мозга люди это разные виды», если это не фашизм то что

lair

10.01.2017 11:11Ну вообще, это не фашизм, а расизм. Ну или более общо — дискриминационная политика.

Ceratopsian

12.01.2017 02:09По вашему — называть вещи своими именами — это расизм? Хорошо, пусть будет расизм. Дальше что? Утверждая, что расовая теория — это псевдонаучная, вы сходите с тропы науки и встаёте на скользкую дорожку веры. К слову, исключительнейшими расистами были следующие учёные, внёсшие крупный вклад в науку (и в вашу способность писать на этом сайте, соответственно):

Вольтер о неграх:

Как хороши берега Южного моря, и как мерзостны его обитатели! Это просто звери.

Иммануил Кант:

Жёлтые индейцы обладают скудным талантом. Негры значительно ниже них, а самом низу находятся некоторые части американских народов.

Гегельо неграх:

не имеют личностное сознание; их дух спит, остаётся глубоко внутри, не имеет никаких подвижек, и, таким образом соответствует плотной, неупорядоченной массе африканского континента.

Джеймс Уотсон, нобелевский лауреат:

Я, вообще-то, вижу мрачные перспективы для Африки, потому что вся наша социальная политика строится на допущении факта, что у них уровень интеллекта такой же, как у нас — тогда как все исследования говорят, что это не так.

При этом, Савельев неоднократно говорил, что он позиционирует свою теорию как основанную не на расовых критериях, а исключительно на индивидуальных. Соответственно, по сравнению с высказываниями, приведёнными выше, называть его расистом как минимум глупо.

lair

12.01.2017 02:21Утверждая, что расовая теория — это псевдонаучная, вы сходите с тропы науки и встаёте на скользкую дорожку веры.

Это не я утверждаю.

К слову, исключительнейшими расистами были следующие учёные, внёсшие крупный вклад в науку (и в вашу способность писать на этом сайте, соответственно):

Люди могут быть великими учеными в одной области и совершенно бездарными в другой.

При этом, Савельев неоднократно говорил, что он позиционирует свою теорию как основанную не на расовых критериях, а исключительно на индивидуальных.

… при этом он совершенно не стесняясь говорит о такой вещи, как "женская логика". Или вот еще: "Женский мозг меньше мужского. Минимум разницы в среднем по популяции 30 г — максимум 250 г. За счет чего он меньше? За счет ассоциативных центров, отвечающих за абстрактное мышление, — они не очень нужны женщине, так как ее биологическая задача связана с размножением." Исключительно индивидуальный критерий, да.

(я не зря изначально писал не конкретно о расизме, а о дискриминирующих суждениях вообще)

Ceratopsian

12.01.2017 03:07Это не я утверждаю.

Что конкретно вы можете противопоставить расовой теории? Предьявите цитаты, а не абстрактные ссылки, как вы делаете всегда.

…при этом он совершенно не стесняясь говорит о такой вещи, как «женская логика».

Человек может говорить не стесняясь о любой вещи, которой захочет. Стремление к цензуре — признак религиозно-догматического, уязвимого к высказываниям (а точнее, пытающимся защитить собственную картину мира) мышления.

Женский мозг меньше мужского. Минимум разницы в среднем по популяции 30 г — максимум 250 г.

А в чём собственно, проблема? Вполне корректное высказывание.

http://www.samoeinteresnoe.com/ineresnoe/MOZG.htm

lair

12.01.2017 03:14Что конкретно вы можете противопоставить расовой теории?

Все вопросы в статью википедии. Там рассказано, с дальнейшими ссылками.

Человек может говорить не стесняясь о любой вещи, которой захочет.

Конечно, может. Но когда одни его высказывания противоречат другим его высказываниям — возникают некоторые вопросы.

А в чём собственно, проблема? Вполне корректное высказывание.

Корректное высказывание — это то, что мозг по популяции насколько-то меньше. Утверждения о том, за счет какого именно мышления это произошло (и зачем это "нужно" женщине) — уже некорректны, потому что им подтверждения не обнаружено.

Но самое главное, что вы (опять) не видите противоречия между "теория основана исключительно на индивидуальных критериях" и "такие-то центры не нужны женщине". Удивительно.

aquamakc

12.01.2017 08:57Прошу прощения, что влезаю в ваш спор, но мимо этого

при этом он совершенно не стесняясь говорит о такой вещи, как «женская логика»

не смог пройти.

Вы правда никогда в жизни не сталкивались с т. н. «женской логикой»? Я правда не знаю с чем связано проявление этой «логики» — с гендерными факторами, гормональными, социальными… да в принципе на бытовом уровне это и не важно. Но сам факт наличия этого фактора в межполовых отношениях неоспорим.

lair

12.01.2017 11:21Вы правда никогда в жизни не сталкивались с т. н. «женской логикой»?

Я, если задуматься, никогда не видел, чтобы логические построения у женщин отличались от логических построений у мужчин. Каждое мое столкновение с женской логикой возникает тогда, когда кто-то — чаще всего в дискуссии — ее упоминает, чаще всего в виде "о, а вот и пример женской логики". Причем обычно эти упоминания адресованы мужчинам, и почти всегда они имеют отрицательню коннотацию.

Я правда не знаю с чем связано проявление этой «логики» — с гендерными факторами, гормональными, социальными… да в принципе на бытовом уровне это и не важно.

На "бытовом" уровне (для вас) это, возможно и не важно. У каждого свой быт, в конце концов. Но на уровне рассказов о физиологии мозга различия между "женщины обычно себя так ведут, потому что существует навязанный обществом стереотип" (для мужчин, кстати, тоже работает прекрасно) и "женщина так себя ведет потому что у нее так строен мозг" становятся существенными.

aquamakc

12.01.2017 11:23-1Я, если задуматься, никогда не видел, чтобы логические построения у женщин отличались от логических построений у мужчин.

Счастливый человек.

lair

12.01.2017 11:41Просто внимательный.

mtivkov

12.01.2017 11:50Женская логика — это не логика, а приемы ведения дискуссии, способы добиться своего не имея достаточно логических аргументов.

Мне понравился вот этот разбор приемов женской логики:

Д. В. Беклемишев. Заметки о женской логике

lair

12.01.2017 11:56… остается нераскрытым вопрос, почему эти "приемы ведения дискуссии" (которые я, кстати, регулярно встречаю у мужчин, и равно регулярно встречаю женщин, которые ими не пользуются) (а) именно "женские" и (б) обусловлены физиологией, а не воспитанием.

(вопрос, одинаковое ли у вас с Савельевым понимание женской логики, я даже затрагивать не буду)

PS "Разбор", кстати, отвратителен в своей сути.

mtivkov

12.01.2017 13:03Странно, почему вам непонятно происхождение понятия "женская логика". Наверное, мужчины в своих мужских разговорах об особенностях общения с женщинами (о курьёзных случаях и о том, что случается регулярно) ввели такое понятие.

А почему нужно здесь раскрывать этот вопрос и доказывать обоснованность этого старого названия? И чем это следует обосновать — тем, что этими приёмами пользуются чаще женщины? Может вообще стоит постоянный мониторинг ввести — а то действительно, многие сейчас под влиянием воспитания "обабились", процент использования ж.л. растет.

Кстати, считаете ли вы, что надо так воспитывать мальчиков, чтобы они больше походили на девочек и наоборот?

Вы случаем не сторонник процессов по искоренению "мужских терминов"? Ну, как в США идет замена he на she везде, -man на -women и т.п.?

И почему разбор приемов так называемой ж.л. кажется вам отвратительным в своей сути? Явление есть, оно важное, почему его нельзя изучать?

Понимаете ли вы, что этот разбор подавляющему большинству отвратительным не кажется?

Нет ли у вас желания наложить запрет на научные исследование разницы в психологии мужчин и женщин? Или засекретить результаты таких исследований?

lair

12.01.2017 13:16Наверное, мужчины в своих мужских разговорах об особенностях общения с женщинами (о курьёзных случаях и о том, что случается регулярно) ввели такое понятие.

… не задумавшись о том, какая часть этого "понятия" только и исключительно в их голове.

А почему нужно здесь раскрывать этот вопрос и доказывать обоснованность этого старого названия?

А я и не говорил, что это нужно. Но когда некий автор сначала утверждает, что он не использует групповых оценок, только индивидуальные, а потом говорит, что существует "женская логика", и она обусловлена разницей физиологии — он себе противоречит.

Кстати, считаете ли вы, что надо так воспитывать мальчиков, чтобы они больше походили на девочек и наоборот?

Я считаю, что воспитывать детей надо — по возможности — избегая гендерных стереотипов поведения.

Вы случаем не сторонник процессов по искоренению "мужских терминов"?

Да, я сторонник искоренения "мужских терминов".

Ну, как в США идет замена he на she везде, -man на -women и т.п.?

Не знаю, что в США, я стараюсь заменять термины там, где это оправдано. В частности, я стараюсь использовать гендерно-неопределенные термины вместо мужских, если это возможно (если, конечно, речь идет о персоне неизвестного гендера).

И почему разбор приемов так называемой ж.л. кажется вам отвратительным в своей сути?

Потому что этот текст мне отвратителен. Почему? Потому что он насквозь пропитан мизогинией. Почему? Вопрос к автору.

(Да, высказывание выше — субъективно. Доказывать его с объективных позиций я не собираюсь.)

Явление есть, оно важное, почему его нельзя изучать?

Изучать надо беспристрастно.

Понимаете ли вы, что этот разбор подавляющему большинству отвратительным не кажется?

Про "подавляющее большинство" — ничего не знаю. То, что есть люди, которым этот разбор кажется милым и смешным — знаю.

Нет ли у вас желания наложить запрет на научные исследование разницы в психологии мужчин и женщин?

Наоборот, я всячески приветствую объективные научные исследования разницы в психологии мужчин и женщин.

mtivkov

12.01.2017 13:49Я считаю, что воспитывать детей надо — по возможности — избегая гендерных стереотипов поведения.

А я считаю, что рожать все равно женщине. Считаю, что раз роли в семье у мужчин и женщин все равно разные, то и воспитание должно это учитывать, быть в помощь.

Потому что этот текст мне отвратителен. Почему? Потому что он насквозь пропитан мизогинией.

А если по тексту провести замену "женская логика" на "интуитивная логика", он перестанет таковым вам казаться?

То, что есть люди, которым этот разбор кажется милым и смешным — знаю.

Допускаете ли вы мысль, что у вас просто разное чувство юмора?

Если да, то может стоит относиться к этому факту терпимо?

Кажется ли вам мизогиничным вот такой текст, сочиненный женщиной:

Иоанна Хмелевская. Как выжить с современной женщиной

lair

12.01.2017 13:57А я считаю, что рожать все равно женщине. Считаю, что раз роли в семье у мужчин и женщин все равно разные, то и воспитание должно это учитывать, быть в помощь.

Not again. "Рожать все равно женщине" — не значит "роли в семье у мужчин и женщин все равно разные".

А если по тексту провести замену "женская логика" на "интуитивная логика", он перестанет таковым вам казаться?

Нет, просто оскорбление будет перенесено с одной категории, на другую.

Допускаете ли вы мысль, что у вас просто разное чувство юмора?

Допускаю.

Если да, то может стоит относиться к этому факту терпимо?

К факту того, что у нас разное чувство юмора — несомненно.

Кажется ли вам мизогиничным вот такой текст, сочиненный женщиной:

Этот текст, как минимум, очень сильно гендерно стереотипизирован. Я его воспринимаю еще и мизогинным — просто это выражается иначе, чем в первом тексте (все-таки, у Хмелевской получше с литературным высказыванием).

mtivkov

12.01.2017 14:09Ну, раз мы уже перешли на личности…

Это в глобальном масштабе ничего не докажет, но мне просто любопытно.

Я женат, трое детей.

А вы — позвольте высказать гипотезу — не женаты, детей нет. Так?

lair

12.01.2017 15:01Ну, раз мы уже перешли на личности…

Ну, не мы, а вы.

А вы — позвольте высказать гипотезу — не женаты, детей нет. Так?

Нет.

mtivkov

12.01.2017 15:19оскорбление будет перенесено с одной категории, на другую.

Правильно ли я понимаю вас:

- Приемы ж.л. к логике отношение не имеют.

- Они на самом деле — манипуляция.

- Используют их люди, которые не могут обосновать свои желания логически.

- Эти люди по сути "ограничены в своих возможностях" (я избегаю слова инвалиды)

- Бекмелишев в своем исследовании перешел грань этики и начал стебаться на этими людьми.

lair

12.01.2017 15:26Нет, ничего из сказанного вами я не говорил.

- Приемы, описанные в тексте, отношения к логике не имеют (по крайней мере, к привычной нам)

- Возможно, они являются манипуляцией (я не знаю, что вы понимаете под манипуляцией, своего устойчивого определения у меня нет, поэтому вопрос открытый)

- Какие-то люди их (приемы) используют

- Ничего про возможности этих людей мы не знаем

- Этот текст — на мой личный взгляд — изначально не был никаким исследованием. Цели его, впрочем, мне не очевидны.

mtivkov

12.01.2017 16:122. Манипуляция

>я не знаю, что вы понимаете под манипуляцией, своего устойчивого определения у меня нет

Категорически не поддерживаю ваше стремление к фрагментации единообразного понимания терминов.

Неважно под каким предлогом. Мало ли кому и почему не нравится понятие «женская логика». Феномен есть, и он так исторически называется, причем название это возникло не на пустом месте. Это название завязано на культурные связи с другими вещами. И оно — не мизогинично, хотя и иронично. Применяется к людям обоих полов.

Читайте дискуссию Галковского с Богемиком.

Только не подумайте, что я надеюсь вас переубедить — просто чтобы не повторяться, тем более у нас с вами так и не получится.

Поэтому вообще говорить об этом смысла нет.

Но мне интересно — в чем же конкретно заключается оскорбление в упомянутых двух текстах, и где там «ненависть, неприязнь, презрение по отношению к женщинам».

Или для мизогинии у вас какое-то своё определение?

lair

12.01.2017 16:21Категорически не поддерживаю ваше стремление к фрагментации единообразного понимания терминов.

Как раз наоборот, я не хочу обсуждать здесь значение этого термина, а то, являются ли описанные приемы манипулятивными, для дискуссии не очень важно.

И оно — не мизогинично

Ой ли? Вы берете явление с отчетливо негативной коннотацией, и привязываете его к женскому гендеру. Это вполне себе является мизогинным поведением.

Но мне интересно — в чем же конкретно заключается оскорбление в упомянутых двух текстах, и где там «ненависть, неприязнь, презрение по отношению к женщинам».

К сожалению, формальный анализ семантики и настроения текста — это не ко мне. Я, впрочем, сразу об этом сказал.

0xd34df00d

13.01.2017 19:01А я считаю, что рожать все равно женщине. Считаю, что раз роли в семье у мужчин и женщин все равно разные

А можно

мужскойформальной логикой плз объяснить, почему из первого следует второе?

Ну и, кроме того, всякой ли женщине рожать?

mtivkov

16.01.2017 12:46А можно формальной логикой плз объяснить, почему из первого следует второе?

…

всякой ли женщине рожать?А с какой целью вы задаете риторические вопросы и требуете применения методов формальной логики к недостаточно формализованному высказыванию?

Вы же и сами понимаете, какие доп. условия не были упомянуты, и при желании сами можете сделать все необходимые уточнения.

Начиная с того, что роли в семье однозначно разные в период, скажем от начала декретного отпуска до окончания отпуска по уходу за ребенком.

Исходя из культурного контекста автора высказывания, проживающего в России, можете предположить всё остальное.

При желании, в странах с высоким уровнем жизни, в какой-то период брака можно добиться равенства ролей мужа и жены в семье. Существуют же и "неполные семьи", так что можно однозначно. Времена мягкие, не средневековые, выживать легче. Однако можно — еще не значит что нужно. Неполная (или того хуже — нетрадиционная) семья не эквивалентна по своим результатам/эффектам обычной "полной семье".

Тогда чего ради в данном вопросе идти наперекор своим биологическим программам? Зачем сову на глобус тянуть? Кому это надо?

Если проследить источники финансирования и распространения идей равенства ролей в семье, то не упремся ли мы в тех лиц, которые таким образом решают вопросы перенаселения Европы через снижение рождаемости?

Кстати, должен заметить, что дискуссия отклонилась от темы статьи.

Вряд ли на Хабре уместно углубление в такие вопросы.

0xd34df00d

16.01.2017 21:05Я треды перепутал, извините, думал, что соседний открыл, где автор

карассказывала свою удивительную историю восхождения к mail.ru.

Во-первых, люди — K-стратеги, размножаться меньше в условиях густой заселённости естественно.

Во-вторых, биологическая программа — заниматься сексом, а не рожать детей. Вы испытываете физиологическое удовольствие от секса, а не от родов. Просто N сотен миллионов лет контрацептивов не было, а половое размножение было.

В-третьих, я не знаю про равенство ролей в семье, но я придерживаюсь взглядов, на которые вы можете повесить лейбл «чайлдфри», и мне было бы очень интересно, кто мне их привил, по-вашему, и откуда у них берутся источники финансирования.

mtivkov

17.01.2017 00:05-2- Для воспроизводства населения нужно по 2,1 ребёнка на 1 женщину. Иначе для поддержания любой плотности надо будет завозить мигрантов.

- Это вы озвучили мужскую программу, да и то до какого-то возраста. Бездетные женщины начинают получать сигналы от своей программы после 25-30 лет (а может и раньше). И эти сигналы требуют не секса, а хотя бы одного ребёнка.

- Надеюсь, вы не иронизируете, не намекаете, что взгляды чайлдфри и прочих элементов "общества потребления", жизни в своё удовольствие, самозарождаются и, как сейчас говорят, вирусно распространяются при определённом высоком уровне жизни? Такие вещи всегда есть элементы внутренней государственной политики.

0xd34df00d

17.01.2017 02:06+1Давайте выключим лимбическое групповое мышление и таки включим рациональный неокортекс.

Для воспроизводства населения нужно по 2,1 ребёнка на 1 женщину. Иначе для поддержания любой плотности

А это надо для текущей плотности?

надо будет завозить мигрантов.

А это плохо?

Это вы озвучили мужскую программу, да и то до какого-то возраста.

До какого?

Бездетные женщины начинают получать сигналы от своей программы после 25-30 лет (а может и раньше). И эти сигналы требуют не секса, а хотя бы одного ребёнка.

Как эти сигналы пощупать? Какова могла бы быть их эволюционная природа?

Надеюсь, вы не иронизируете, не намекаете, что взгляды чайлдфри и прочих элементов «общества потребления»,

Общество потребления — это скорее про обзаведение детьми. Если я вдруг решусь обзавестись ребёнком, мне надо будет квартиру побольше, желательно в своей собственности, памперсы, обучающие материалы и просто прорву иных вещей, нужных в современном мире для взращивания сильного, здорового и умного потомства.

Вы всерьёз считаете, что чайлдфри-хикканы потребляют больше?

жизни в своё удовольствие,

Желание жить в своё удовольствие — это плохо? Это неестественно? Для этого нужна какая-то там государственная политика?

самозарождаются и, как сейчас говорят, вирусно распространяются при определённом высоком уровне жизни?

Ну, да. При высоком уровне жизни можно откладывать деньги, можно инвестировать, можно рассчитывать на государственную пенсию. Дети становятся менее эффективным инструментом инвестиций, не обязательно их рожать по стопицот штук, чтобы с пяти лет по дому помогали, а с семи — в поле.

Такие вещи всегда есть элементы внутренней государственной политики.

Внутренней? Но зачем? Государству, на мой взгляд, выгоднее, чтобы дети рождались. Нагрузка на пенсионный фонд ниже, больше шанс, что родится очередной Перельман/Эйнштейн/Маск/Цукерберг в конкретно твоей стране, можно апеллировать к традиционным ценностям.

Зачем это государству?

mtivkov

18.01.2017 14:02-1Для воспроизводства населения нужно по 2,1 ребёнка на 1 женщину.

Нужно ли столько людей на планете, или их количество хорошо бы уменьшить — не имеет отношение к истинности этого высказывания.

Даже если кому-то хочется кол-во людей уменьшить, то по достижению заданного количества придется вернуться к 2,1 ребенка на женщину (в среднем), иначе человечество вымрет.

Про завоз мигрантов. Плоха ли ситуация, когда коренное население уменьшается в численности и его замещают мигранты, рожденные в другой культуре, где не прочь иметь по много детей? Это смотря с чьей точки зрения смотреть. С точки зрения многодетных мигрантов — хороша. А вот коренные европейцы чем-то недовольны.

До какого?

Дело индивидуальное, завязанное к тому же на культурные традиции к тому же. Если вы читаете книги, то может встречали что-то про желание иметь наследника и т.п. Личным опытом поделиться не смогу, статистику тоже не собирал. Если интересно, то гуглите фразу "желание мужчины иметь ребенка" — там много всего высыпается, потом нам расскажете.

Как эти сигналы пощупать? Какова могла бы быть их эволюционная природа?

Давайте обойдемся без тривиальных вопросов. Биологический вид, у которого нет программы размножения уже бы вымер. Вот такая природа…

Свидетельства женщин о таком есть, но говорить об этом они не любят.

Пощупать нельзя — это "в голове".

Вы всерьёз считаете, что чайлдфри-хикканы потребляют больше?

Может вам только показалось, что я против вашего решения быть чайлд-фри? Да я лично вас не осуждаю и не стараюсь переубедить.

Желание жить в своё удовольствие — это плохо? Это неестественно? Для этого нужна какая-то там государственная политика?

Скажу так — когда гос-ву нужно, то и контрацептивам могут устроить дефицит, и аборты могут запретить, несмотря ни на что. И будут пропагандировать семейные ценности.

Когда нужно наоборот — то в СМИ, фильмах и т.п. будут давать другие образцы поведения.

И то, и другое — по сути пропаганда за бюджетный счет.

Если "родное" гос-во пустит дело на самотек, то оно же не единственное на планете, останется влияние от других. Через всепроникающий Голливуд, к примеру.

Хотите пофантазировать, что будет, если убрать вообще влияние СМИ?

Тогда все равно останется культурная традиция, воспитание от предыдущих поколений.

При высоком уровне жизни можно откладывать деньги, можно инвестировать, можно рассчитывать на государственную пенсию.

Настало время офигительных историй?

Вы от какой страны пенсию ждете? В какой валюте ваши отложенные деньги + проценты в течение 40 лет хотя бы сохранятся по покупательной способности?

Помню-помню, были лет 30 назад такие фантастические рассказы, что вот мол кто-то доллар вложил в банк, а через n поколений потомок владеет всей солнечной системой. Фантастика, одним словом.

0xd34df00d

19.01.2017 06:32Нужно ли столько людей на планете, или их количество хорошо бы уменьшить — не имеет отношение к истинности этого высказывания.

2?2 = 4. Тоже истинное высказывание.

Если вы отвечаете некоторым претендующим на истинность (с точностью до знаков после запятой) аргументом на тезис оппонента, значит, тезис подлежит дискуссии, разве нет?

Даже если кому-то хочется кол-во людей уменьшить, то по достижению заданного количества придется вернуться к 2,1 ребенка на женщину (в среднем), иначе человечество вымрет.

Ну, логичнее об этом рассуждать, когда численность этот уровень достигнет, разве нет?

Про завоз мигрантов. Плоха ли ситуация, когда коренное население уменьшается в численности и его замещают мигранты, рожденные в другой культуре, где не прочь иметь по много детей? Это смотря с чьей точки зрения смотреть. С точки зрения многодетных мигрантов — хороша. А вот коренные европейцы чем-то недовольны.

Если завозить необразованных многодетных мигрантов, то, конечно, хорошего в этом мало (кроме как для мигрантов), трудно спорить. Но можно ведь поступить иначе и снимать сливки с прочих сообществ.

Дело индивидуальное, завязанное к тому же на культурные традиции к тому же.

Сиречь не биологическое, а социальный конструкт. ?

Я вот хочу иметь наслед

никаие в виде результатов интеллектуального труда, я подхожу под вашу теорию?

гуглите фразу «желание мужчины иметь ребенка» — там много всего высыпается, потом нам расскажете.

Хороший метод ведения дискуссии, мне нравится, спасибо.

Давайте обойдемся без тривиальных вопросов. Биологический вид, у которого нет программы размножения уже бы вымер. Вот такая природа…

Почему недостаточно обеспечить желание заниматься сексом? На что я, собственно, указывал выше.

Свидетельства женщин о таком есть, но говорить об этом они не любят.

Пощупать нельзя — это «в голове».Измерить нельзя, но оно точно есть. Люблю такие методы ведения дискуссии всё больше.

Может вам только показалось, что я против вашего решения быть чайлд-фри? Да я лично вас не осуждаю и не стараюсь переубедить.

Нет, я вообще ничего не говорил о своей модели вашей оценки этой части моего мировоззрения. Мне просто было интересно, как удаётся увязать шаблон о чайлдфри как о ещё одном детище общества потребления с тем, что на детей надо вообще-то дофига денег тратить.

Скажу так — когда гос-ву нужно, то и контрацептивам могут устроить дефицит, и аборты могут запретить, несмотря ни на что. И будут пропагандировать семейные ценности.

По-моему, это с желанием жить в своё удовольствие немножко расходится.

Идея-то в том, что для желания получать удовольствие никакая госполитика не нужна, это поведение по умолчанию.

Вы от какой страны пенсию ждете?

США.

На самом деле ни от какой, я всерьёз думаю, что не захочу надолго задерживаться на этом свете после того, как выйду из трудоспособного возраста.

В какой валюте ваши отложенные деньги + проценты в течение 40 лет хотя бы сохранятся по покупательной способности?

Дорастут отложенные деньги до того, чтобы имело смысл с этим заморачиваться — займусь диверсификацией рисков и вместе с тем инвестицией в более высокорисковые, но более прибыльные инструменты. Другие валюты, недвижимость, те же инвестиции, вот это всё.

Помню-помню, были лет 30 назад такие фантастические рассказы, что вот мол кто-то доллар вложил в банк, а через n поколений потомок владеет всей солнечной системой. Фантастика, одним словом.

Ежу понятно, что банк инфляцию не обгонит, в долгосрочной перспективе так точно. Но меня устроит сохранение того же порядка покупательной способности (условно, если инфляция сожрёт половину, я это переживу).

user343

19.01.2017 12:36-1США.

Пенсионная система — это пирамида, основанная на росте населения или избытке ископаемой энергии. Или молодёжь обслуживает относительно малое число пенсионеров, или машины.

Оба варианта маловероятны в будущем.

Крах пенсионных фондов США: это только начало

"Хронический дефицит бюджета, рост задолженности, недофинансирование пенсионных планов – все это приведет к волне дефолтов в течение следующих 10 лет, полагают аналитики."

Поэтому опытные "выживальщики" вкладываются в соль, спички, золото, гвозди, плантации топинамбура и т.д.

user343

17.01.2017 03:05-1Вы испытываете физиологическое удовольствие от секса, а не от родов.

Рожать тоже можно в экстазе, как пишут некоторые авторы, отвергающие секс для удовольствия. По их теориям если зачатие происходило не

порочноради утех, а именно для осознанного пр-ва новых тел, то роды будут приятными и лёгкими, т.е. наградой.

И от сосания груди детёнышем матери удовольствие получают, вместе с профилактикой рака молочных желёз.

Во-вторых, биологическая программа — заниматься сексом, а не рожать детей.

Нет, это растрата энергии и биологич. активных веществ, блажь от временного нефтяного изобилия, пока за еду не нужно пот проливать в поле.

"животные в этом отношении поступают гораздо разумнее вас. По крайней мере, их использование сексуальной энергии происходит в рамках годичных циклов в надлежащее к тому время года."

0xd34df00d

17.01.2017 03:15+1И от сосания груди детёнышем матери удовольствие получают, вместе с профилактикой рака молочных желёз.

Механизм формирования привязанности, к родам отношение имеющий весьма малое.

Нет, это растрата энергии и биологич. активных веществ, блажь от временного нефтяного изобилия, пока за еду не нужно пот проливать в поле.

«Растрата» — это субъективная оценка.

животные в этом отношении поступают гораздо разумнее вас.