Винтажная техника всегда будет привлекать наше внимание — ведь когда-то все это «железо» было новым, производительным и актуальным. Тем не менее, даже самые производительные системы с течением времени устаревают и уходят, чтобы дать дорогу новым серверам и компьютерам. Так в свое время случилось и с первым портативным ПК от IBM, масса которого составляла 22 килограмма. Да, 40 лет назад (а именно столько времени прошло) 22 килограмма для ПК было очень малым весом.

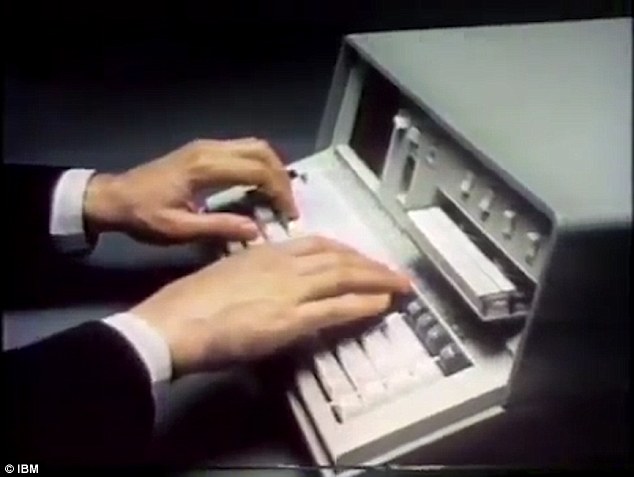

Речь идет о модели IBM Model 5100, у которой была клавиатура, встроенная память и полноценный дисплей. Такой компьютер мог приобрести только обеспеченный человек. Дело в том, что базовая версия стоила $8975, а «старшая» модель со всем «фаршем» обошлась бы покупателям в $19975.

IBM 5100 — портативный настольный компьютер, выпущенный в сентябре 1975 года, за шесть лет до IBM PC. Прототип модели был разработан в 1973 году в научном центре IBM Пало-Альто под названием SCAMP (Special Computer APL Machine Portable). В январе 1978 года IBM объявила о выпуске IBM 5110 — «большего двоюродного брата», сменившего данную серию. В феврале 1980 года было объявлено о выпуске IBM 5120.

Что касается производительности, то в то время было мало равных по мощности ПК — количество конкурентов можно было пересчитать по пальцам одной руки. Реклама Model 5100 тогда говорила — «Вы смотрите на небольшой портативный компьютер, получивший название 5100. Этот модельный ряд включает 4 модели с памятью объемом 16К, 32К, 48К и 64К. Центральной частью всей системы служит 16-битный процессорный модуль, который называется PALM.

Если сравнить портативную систему с других компьютерами того времени, он выигрывает по всем параметрам. И не только размером, но и функциями. Кстати, в конце 60-х аналогичные по производительности компьютеры весили под 500 кг, а их размер был равен двум офисным столам, поставленным рядом.

Это был действительно мощный компьютер с большим объемом (по тем временам) ОЗУ и общей памяти, CRT-дисплеем и ленточным накопителем. Он появился за два года до выхода на рынок Commodore PET.

Что касается дисплея, то его диагональ составляла 5 дюймов. На экране помещалось 16 строк символов по 64 символа в каждой строке. При желании можно было вывести отображение на экран содержимого первых 512 байт основной памяти в шестнадцатеричном виде. Это было сделано в диагностических целях. При желании пользователь мог подключить внешний монитор.

Компьютер был оснащен модулем связи Communications Adapter, благодаря которому оператор мог отправлять или получать данные с удаленной системы. Ленточный накопитель работал со стандартными картриджами DC 300. Объем памяти составлял 204 КБ. Один накопитель был установлен в машине, второй (Model 5106) можно было подключить в качестве внешнего устройства.

Работать Взаимодействовать система могла с APL, BASIC или обоими языками программирования. На момент релиза с APL работали только мейнфреймы, большинство десктопных компьютеров работали использовали лишь с BASIC. На передней панели машины был переключатель, при помощи которого можно было выставить предпочитаемый язык программирования.

IBM 1500 позволял работать со сложными математическими задачами, вести статистические подсчеты и проводить финансовую аналитику. Для этого система была оснащена рядом алгоритмов, которые помогали пользователю в ежедневной работе.

Процессор и память не были дискретными элементами, а размещались в виде совокупности чипов на двух раздельных платах.

Характеристики IBM 1500

• Модель: IBM Portable PC 5100

• Начало выпуска: сентябрь, 1975 год

• Процессор: на дискретной TTL логике

• Память RAM: от 16 КВ до 64 КВ

• Накопитель данных: встроенный накопитель на магнитной ленте 200K (DC300)

• Дисплей: Монохромный (белый на черном), 16 строк по 64 символа

• Звук: биппер в клавиатуре

• Порты: LAN connector, printer connector

• ОС и программное обеспечение: APL и/или BASIC, шаблоны

• Масса: 25 кг

• Цена: $19975 с 64KRAM

В целом, IBM 1500 был одним из первых действительно персональных компьютеров. Он предназначался для решения научных и профессиональных задач. Работать с ним могли и представители бизнеса. Собственно, этот ПК был более доступен именно компаниям, а не частным лицам, цена была, как можно было видеть, не самой низкой.

Поделиться с друзьями

BubaVV

Архитектура процессора развития не получила, раз перешли на 8086?

Jef239

tundrawolf_kiba

В этой теме просто обязана быть шутка про происки ЦЕРН.

tundrawolf_kiba

Для минусующих — поясню — эта модель компьютера играла достаточно важную роль в аниме Steins; Gate, в которой ЦЕРН как организация была главным антогонистом.

robert_ayrapetyan

Поздно батенька, маховик запущен и назад дороги нет…

webserfer

Минусующие просто делают ваш комментарий серым, чтобы люди организации не увидели текст.

Neikist

Я, конечно, аниме Steins;Gate тоже люблю, но по умолчанию подразумеваю что далеко не всем шутка понятна, да и все таки ресурс немного на другую тематику, возможно это причина ваших минусов. На всякий случай,

ValdikSS

Только это не шутка, сюжет Steins;Gate не является полностью оригинальным, а описывает реальные события.

https://en.wikipedia.org/wiki/John_Titor

cc: tundrawolf_kiba

Neikist

Да, знаю, после просмотра в первый раз полез на вики почитать по аниме, и там «путешественник» упоминается. Только мне почему то это не вспомнилось когда комментарий писал, что он тоже с CERN и IBM 5100 связан.

Psionic

А шутка про Батлфилд на минималках еще актуальна?

Jef239

фантастика, что они в 16К ОЗУ и 64К ПЗУ вместили полный APL.

KonstantinSoloviov

Фантастика, что драйвер принтера теперь 500Mb

Jef239

С++, шаблоны, повторное использование кода, инлайнинг где надо и где не надо… В драйвере принтера скорее всего шрифты сидят, они большие…

На ассемблере (PDP-11):

На Си — должно быть в 2-3 раза хуже. На С++ — сами видите… И непонятно, насколько скорость разработки оправдывает увеличение размера… На асссемблере тоже довольно быстро писали… Раза в 3 медленнее, чем на Си…

Zoolander

ассемблерные программы трудно поддерживать, развивать по функционалу и вообще изменять. После достижения некоей черты по мощности функционала, боюсь, программы вообще нереально писать на ассемблере.

Хотя я сам скучаю по тем временам, когда весь набор инструментов с операционкой и рабочими файлами мог поместиться хотя бы на 1 CD. Это было уже вполне себе время, когда можно было создавать и цифровые шедевры, и сложные офисные пакеты, не уступающие современным.

Моя любимая версия ACDSee — 2.3. Она уже 32-битная и, несмотря на то, что выпущена в 1998 году, до сих пор отлично выполняет свои функции на последних версиях Windows

Jef239

А зря боитесь. OS/360 — полтора миллиона строк, linux и того больше. А Си… изначально Си был структурным ассемблером (сначала PDP-8, он тогда назывался Би, потом PDP-11). Собственно при программировании на PDP-11 абсолютно очевидно, как Си транслируется в код.

транслируется вЕщё на одном структурном ассемблере, FORTRAN IV, написаны миллионы строк.

Чтобы было понятно, насколько Си является ассемблером PDP-11, один пример.

$1: MOV (R5)++, (R3)++

BNE $1

И даже непонятно, что короче. :-)

Но скорость разработки на асссемблере действительно сильно ниже. А в связи с нынешними тенденциями фигак-фигак-и в продакшн стараются как можно быстрее получить нечтоо приблизительно работоспособное. Вот и пухнут программы…

Zoolander

боюсь я не зря

OS/360 мы обязаны книгой «Мифический человеко-месяц» ))

Jef239

Ну там была явная ошибка менеджмента… Причем не на стадии кодирования, а на стадии написания спецификаций. Собственно и на С++ от таких ошибок вы не застрахованы.

PatientZero

8975-19975 долларов в 1975 году — это сегодня 40-90 тысяч. Неслабо.

Alexeyco

Всегда нравится наблюдать за становлением какой-то отрасли. Взять, хотя бы, зарождение танкостроения. Такие там поначалу сикараки делали — сейчас выглядит странно. Так и здесь. Но что бросилось в глаза — поначалу, очевидно, «персональный» понималось как «портативный». Ибо 25 кило — не такое уж и сильное препятствие для того, чтобы таскать компьютер с места на место. А мы сейчас плачем, что один ноут тяжелее другого на сотню граммов. Наверняка тогдашние программисты были широкоплечими и коренастыми. Как гномы.

geher

Один знакомый когда-то не советовал девушкам идти на программирование именно потому, что программистам часто приходилось перетаскивать тяжелые вещи. И часто случалось (например, по причине ночного времени), что помочь было просто некому.

Alexeyco

Ну, знаете… назвался груздем — что называется, полезай. Обратная сторона тотального суфража и эмансипации.

Jef239

Большие ЭВМ использовали коллективный режим работы. То есть тебе дан час — ты на этот час садишься за терминал (или гоняешь свою колоду перфокарт). Кроме того, на больших машинах старались внедрить режим разделения времени, то есть одновременное использование ЭВМ несколькими людьми (или программами). Персональная ЭВМ — это ЭВМ, стоящая на рабочем месте (а не в машзале), она используется только персонально владельцем.

Сравните с персональным автомобилем — он явно не переносной.

aso

… причём в одном мегабайте ОЗУ могло сидеть восемь (а то и шестнадцать) пользователей.

Jef239

У нас на М-6000 на 62 килобайтах ОЗУ сидело 5-6 пользователей в режиме разработки программ. В системах продажи билетов Сирена и Экспресс на одну кассу вообще 2-4 килобайта на концентраторе отводилось.

aso

Не, у нас — только EC-1022, вроде-бы, с 1Мб ОЗУ и 8 или 16 студиозусов на ОС «ФОКУС», если мне не изменяет память. ;))

Jef239

На ФОКУС и полсотни могли работать, там не в памяти проблема была… Собственно в памяти исполнялась одно задание от фокуса. Ну и сама система фокус выделяла килобайт по 8 на терминал для редактирования.

aso

Только мееееедленно…

Впрочем, ятогда эникейщиком на современные термины был — ди и не пускали нас там никуда — «зашли, понабирали программу, забили магические последовательности для запуска задания, ещё какие-то магические кнопочки понажимали, посмотрели результаты, ой, пара закончилась — вышли.

Jef239

смотря что. Редактирование ведь велось на дисплейной станции, так что набор текста шел с максимальной скоростью. Компиляции и выполнение — ну там можно было полминуты подождать. Медленно исполнялись лишь команды самой системы фокус.

aso

Не, у меня по ретроощущениям — минут пять уходило на проогон задания.

Ну и ещё минут пять-десять — на доставку распечатки из подвала. %)

(Впрочем, набирали мы текст гораздо дольше. Ну и, правда — мы не столько фортран-программы там гоняли, сколько что-то, как-то считающее радиосхемы.)

Jef239

Ну а что фоном шло? У вас только фокус работал или какие-нибудь сметы в пакетном режиме считались? Обычная настройка — счетной задаче максимум ресурсов, а фокусу — то, что осталось.

aso

Институт же. ;)

Учебный процесс шёл — что-то постоянно считалось.

(Хотя вечерами э-ээ, тоже что-то считалось. Терминальный зал был полон, по-моему.)

Alexeyco

Огромнейшее спасибо и не спасибо авторам статьи. Спасибо — за увлекательнейшее чтиво. Сначала стал википедировать о данном железе, потом постепенно перешел к поиску «а что же было в СССР», а потом наткнулся на это. Все это было настолько увлекательно, что я не заметил, как пролетели почти полтора часа. Читал — гуглил персоналии, снова читал. Именно за время не спасибо. Но все равно по итогам — спасибо перевешивает.

AFakeman

Для всех тех, кого тоже напрягла незакрытая кавычка: »