В мультфильме «Ледниковый период» мы наблюдаем за веселыми приключениями группы разношерстных животных во время глобального оледенения. В реальности же условия были гораздо более суровыми, а живые организмы всячески старались продлить свое существование. Если же вспомнить про криогений, самый суровый ледниковый период в истории нашей планеты, то возникает вполне очевидный вопрос — как живые организмы сумели пережить его? Группа ученых из университета Макгилла (Монреаль, Канада) решили собрать воедино всю доступную информацию о криогении и выяснили, что эукариоты выжили за счет «кислородных оазисов». Какие физико-химические процессы способствовали продолжению жизни на Земле и какую роль в этом сыграла талая ледниковая вода? Об этом и не только мы узнаем из доклада исследовательской группы. Поехали.

Основа исследования

Чтобы определить криогений как период времени, придется разобрать геохронологическую матрешку: докембрий — протерозой — неопротерозой — криогений. Начался он примерно 720 миллионов лет назад, а закончился 635 миллионов лет назад, т.е. длился 85 миллионов лет.

Ледниковый период это собирательный термин, ибо в истории планеты их было несколько, произошедших в разные эры: кайнозой (20-30 млн лет назад); палеозой (380—240 млн лет назад); неопротерозой (900—590 млн лет назад); палеопротерозой (2.5—2.2 млрд лет назад).

Криогений, являющийся вторым периодом в неопротерозое (до этого был тоний, а после — эдиакарий), нельзя назвать самым продолжительным или самым холодным ледниковым периодом. Таковым было гуронское оледенение, длившееся около 300 миллионов лет в период палеопротерозоя. Однако криогений часто называют самым суровым оледенением. Связано это с тем, что в этот период практически вся поверхность Земли была покрыта льдами и снегом, от чего и возникло название теории «Земля-снежок» («Snowball Earth»), объясняющее это явление.

Официально криогений был признан относительно недавно, в 1990 году он был ратифицирован международной комиссией по стратиграфии, которая занимается вопросами стратиграфии*, геологии и геохронологии в глобальных масштабах.

Стратиграфия* — раздел геологии, нацеленный на определение геологического возраста слоистых осадочных и вулканогенных горных пород.С криогения до наших дней дошли ископаемые амебы (Arcellinida), которая, как предполагается, развилась именно в этот период. Также самые старые окаменелости губок относятся к периоду криогения. Несмотря на суровость климата в это время возникли и красные водоросли, зеленые водоросли, страменопилы, инфузории, динофлагелляты и раковинные амебы. А в конце криогения сформировался гетеротрофный планктон, питающийся одноклеточными водорослями и прокариотами.

Стоит отметить, что не столько температура, сколько фактическое обледенение имело негативный эффект на жизнь в период криогения. Океаны, покрытые льдом, становились непригодными для жизни ввиду отсутствия кислорода. Однако, раз уж мы с вами здесь, значит что-то помогло эукариотам преодолеть все трудности ледникового периода и продолжить свое развитие и распространение по планете. В рассматриваемом нами сегодня исследовании ученые высказали предположение, что эукариотам помогли «кислородные оазисы», образованные в океанах посредством талой ледниковой воды. Они провели анализ геологических данных и пришли к выводу, что эта теория абсолютно верна.

Ученые отмечают, что во многих сукцессиях* периода криогения, найденных по всей планете, были обнаружены отложения железа (IF от iron formation).

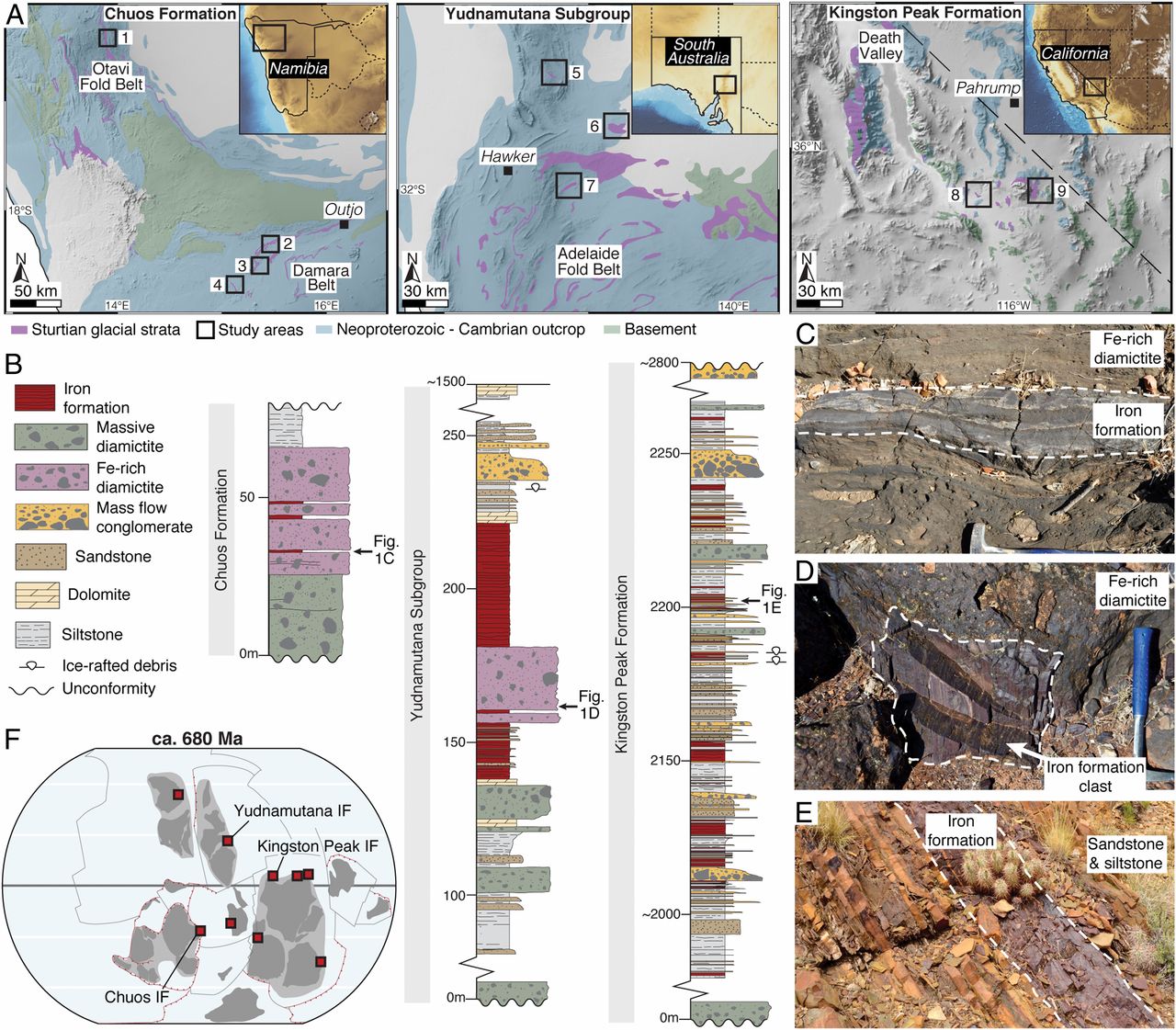

Сукцессия* — хронологическая последовательность пластов (слоев или страт) почвы или осадочной породы. Закон сукцессии фауны гласит, что останки неандертальца не могут быть найдены в том же слое почвы, что и останки мегалозавра, так как эти два вида жили в разные геологические периоды, разделенные миллионами лет.Эти находки являются важными геохимическими данными касательно процессов, протекающих в океанах в период оледенения. Дабы составить общую картину окислительно-восстановительных процессов в океанах во время экстремального оледенения, ученые собрали данные из девяти сукцессий, содержащих IF, из трех палеоконтинентов (древних материков), соответствующим таким современным локациям: Намибия, Австралия и США.

Изображение №1: локации, выбранные для исследования, а также их седиментология (изучение осадочные горных пород и процессов их образования).

Все 9 изученных IF-содержащих сукцессий продемонстрировали седиментологические доказательства осаждения в оледеневшей океанской среде, включая стратиграфическую связь с морскими отложениями, покрытыми льдом, и диамиктитами*, содержащими обломки с ледниковой штриховкой*.

Диамиктит* — осадочная горная порода, содержащая фрагменты пород разных размеров.

Ледниковая штриховка* — совокупность параллельных царапин на поверхности породы, образованные при контакте с песком или гравием, включенным в нижнюю поверхность ледника. Ледниковая штриховка используется для определения движения ледников во время оледенения.Отложения, найденные в образцах, можно разделить на несколько групп в зависимости от механизма и зоны их формирования.

Ледниково-контактная зона представляет собой узкое пространство в пределах ~ 2 км от линии основания, где крупнозернистые, массивные диамиктиты многочисленны из-за процессов таяния базального льда* и выпадения осадков на подледном шельфе.

Базальный лед* — лед у основания ледника.Ледниково-дистальная зона (более 10 км от линии основания) преимущественно характеризуется мелкозернистыми слоистыми отложениями, полученными в результате осаждения взвешенных отложений из потоков талой воды и отложений турбидита*.

Ледниково-проксимальная зона является промежуточной между контактной (где порода соприкасается со льдом) и дистальной. Тут также имеются диамиктиты, но в меньшем числе, чем в среде, контактирующей со льдом.

Турбидит* — совокупность осадочных пород, образованная в глубоководных условиях за счет вещества, переносимого турбидными потоками.

Зона осадконакопления изучаемых пластов варьируется в зависимости от региона и стратиграфии, потому каждому IF-содержащему образцу назначалась оледеневшая океанская среда (контактная среда, проксимально-ледовая или дистально-ледовая) на основе преобладающих внешних признаков той или иной литологической* группы.

Литология* — изучение состава, структуры, происхождения и изменений осадочных пород.В образцах из Намибии преобладали массивные диамиктиты, содержащие обильные многогранные и штрихованные обломки. В некоторых местах были найдены доказательства подледниковой деформации в ледниково-контактной среде. IF-содержащие образцы (1С), смешанные с этими диамиктиты, действительно богаты на железо (Fe). Однако некоторые из них содержали меньше диамиктитов, но больше морских донных отложений, что указывает на диапазон условий осадконакопления от ледниково-контактной до ледниково-дистальной зоны.

Образцы из Южной Австралии (1D) характеризуются наличием диамиктитов с негабаритными обломками, алевролитами* и сланцами*, содержащими дропстоун*.

Алевролит* — твердая осадочная горная порода, образованная из рыхлой мелкообломочной осадочной породы (т.е. из алеврита) в процессе литификации (преобразование рыхлых осадков в твердые породы).

Сланец* — горная порода со слоистой структурой, состоящей из разных минералов.

Дропстоун* — обломок горной породы, выпавший из тающего плавучего льда (drop — ронять и stone — камень).Образцы из Калифорнии (США) по большей степени состоят из турбидитовых песчаников и алевролитов, а также небольших диамиктитов. IF-содержащие породы в образцах из США достаточно тонкие (менее 5 м) и смешаны с алевролитами, песчаниками и отложениями массового потока, что указывает на ледниково-дистальное происхождение. Однако редкие IF-содержащие отложения, связанные с массивными диамиктитами, связывают с ледниково-дистальной зоной (1Е).

Из вышеописанных наблюдений следует, что IF-содержащие отложения присутствуют во всех образцах в том или ином количестве.

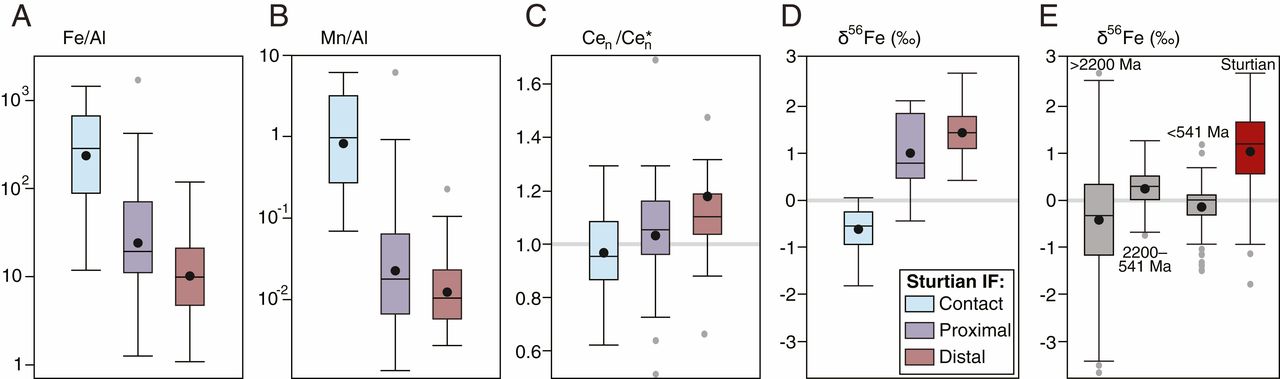

Изображение №2: графики окислительно-восстановительных данных отложений железа (IF).

Для создания общей картины окислительно-восстановительных процессов в период оледенения были собраны элементные и изотопно-геохимические данные отложений железа посредством петрографического сканирования.

Отложения железа (IF) представляют собой мелкозернистый гематит (Fe2O3) с примесями в виде кремнеземистого цемента и детрита. Осаждение этих отложений происходит ввиду окисления растворенного железа в морской воде.

Геохимические данные IF демонстрируют четкую последовательность, которую можно объяснить относительной близостью к линии контакта льда и породы, а это может свидетельствовать о существовании некоего градиента окислительно-восстановительных реакций (ОВР).

Так IF, контактирующие со льдом, являются наиболее обогащенными железом (2A). Факт наличия железа в отложениях, несмотря на высокую скорость осаждения детрита в зонах контакта льда и породы, говорит о быстром процессе окисления железа в этих условиях.

Как и железо, марганец (Mn) является ОВР-чувствительным металлом, который растворим в бескислородных условиях, образуя оксиды в присутствии O2. Оксиды марганца быстро подвергаются восстановительному растворению в присутствии двухвалентного железа в морской воде. Следовательно, обогащение оксидом марганца может быть связано с потоком воды, насыщенной кислородом.

ОВР вариативность морской воды подтверждается еще и геохимией редкоземельных элементов, присутствующих в IF, таких как церий (Ce). Церий истощается в морской воде в кислородных условиях по сравнению с ОВР-нечувствительными редкоземельными элементами из-за окислительной очистки, что приводит к цериевым аномалиям* (Cen/Cen* < 1) в кислородной морской воде.

Аномалия церия* — это явление в геохимии, при котором концентрация церия (Ce) либо уменьшается, либо увеличивается в породе по сравнению с другими редкоземельными элементами.Это наблюдение также подтверждает наличие обогащенной кислородом морской воды вблизи зон обледенения.

Изотопные составы Fe из изученных отложений железа дают дополнительное представление о динамике ОВР в морской среде периода криогения. IF имеют очень широкий диапазон изотопов (2D) с чрезвычайно низкими значениями ?56Fe (вплоть до -1,8 ‰) и аномально высокими значениями (вплоть до 2,7 ‰). Внушительные отрицательные значения ?56Fe (среднее значение ?56Fe = ?0.57 ‰; n = 14) были обнаружены исключительно в образцах из зоны контакта льда и породы. Все другие образцы имеют положительное значение ?56Fe: среднее значение ?56Fe = 1.1 ‰, n = 21 (ледниково-проксимальная зона); среднее значение ?56Fe = 1.5; n = 46 (ледниково-дистальная зона). Это говорит о том, что значение увеличивается при отделении от зоны контакта льда и породы.

Суммируя вышеописанные результаты (окислительно-восстановительное обогащение металлов, аномалии Се и изотопы Fe), можно увидеть тенденцию к увеличению оксигенации (обогащения кислородом) морской воды в непосредственной близости от ледникового слоя. Следовательно, источником О2 является сам ледниковый слой, который был образован в результате уплотнения снега. Вследствие этого процесса во льду были «захвачены» пузырьки воздуха.

Талая ледниковая вода может образовываться из верхнего слоя ледника, из основания ледника и из основания шельфового ледника посредством геотермальных потоков, давления и нагревания при трении. В результате мы получаем талую ледниковую воду, богатую на кислород, которая снабжает им среду под ледником.

Изображение №3: схема вымывания богатой на кислород базальной воды в бескислородную среду под ледником.

Смешивание талой воды, богатой кислородом, с базальной водой полностью объясняет геохимические процессы, связанные с отложениями железа (IF), а также с их местом локализации. Следовательно, отложения железа являются прямым доказательством теории подледных «кислородных оазисов».

И ведь действительно, несмотря на крайне суровые климатические условия, жизнь на планете не только не прекратила свое существование, но и продолжала развиваться. Анализ ископаемых из криогения показали, что в этот период образовалось множество эукариотических организмов, в том числе archaeplastidans, opisthokonts и amoebozoans.

Многие из этих эукариотов являются аэробами, потому оксигенация подледной среды посредством талой воды была крайне важной основой поддержания жизни. Кислородные оазисы могли простираться на многие километры, о чем свидетельствуют современные наблюдения за оледеневшими окраинами Антарктиды. Из этого следует, что подобная среда обитания могла быть не только большой, но и более стабильной, нежели ледниковые трещины, о которых говорится в других теориях оксигенации.

Принимая во внимание то, что доступность О2 является жизненно важной для развития сложной многоклеточной жизни, можно предположить, что кислородные оазисы были важными рефугиумами* для ранних животных.

Рефугиум* — область среды обитания, где биологический вид или группа видов пережили или переживают неблагоприятный для них период геологического времени. Считается, что в рефугиуме вид может сохраниться и даже распространиться из него.Современные исследования молекулярных часов* показывают, что многоклеточность животных развивалась еще до криогения.

Молекулярные часы* — метод датирования филогенетических (эволюционная связь между видами) событий, основанный на гипотезе, согласно которой эволюционно значимые замены мономеров в биомолекулах происходят с практически постоянной скоростью.Самые ранние животные были, вероятно, бентическими (донными), учитывая, что губки считаются базальной кладой животных. На основе этого ученые предполагают, что оксигенация подледной океанической среды являлась важным процессом в развитии и распространении бентической макрофауны. Кроме того, поступление талой пресной воды могло также способствовать снижению степени солености воды, что важно для ранних губок. Ареал обитания современных губок достаточно широк и разнообразен, однако биологические характеристики их предков пока остаются загадкой. Потому сложно сказать, могли ли они обитать в сверхсоленой среде, которая образовывалась ввиду обледенения поверхности океана.

Для более детального ознакомления с нюансами исследования рекомендую заглянуть в доклад ученых.

Эпилог

Криогений был далеко не самым легким периодом для биологических видов на нашей планете. Тем не менее, жизнь нашла выход из ситуации — талая пресная вода, насыщенная кислородом, смешивалась с океанической, что порождало приемлемую для выживания и даже развития среду обитания.

Раскрыть тайну выживания эукариотов в самый суровый ледниковый период помогли отложения железа, которые, словно фотографии далекого прошлого, содержали ценную геохимическую информацию о процессах, протекавших миллионы лет тому назад.

По словам самих исследователей их труд позволил не только разгадать загадку выживания организмов в криогении, но и объяснить повторное нахождение в геологических образцах отложений железа, которые до этого отсутствовали порядка 1 миллиарда лет.

Кислород, естественно, очень важен для выживания, но помимо этого необходима еще и пища. Ученые намерены продолжить свои исследования, дабы выяснить, чем же питались эукариоты во время криогении.

Благодарю за внимание, оставайтесь любопытствующими и хорошей всем рабочей недели, ребята. :)

Немного рекламы :)

Спасибо, что остаётесь с нами. Вам нравятся наши статьи? Хотите видеть больше интересных материалов? Поддержите нас, оформив заказ или порекомендовав знакомым, облачные VPS для разработчиков от $4.99, уникальный аналог entry-level серверов, который был придуман нами для Вас: Вся правда о VPS (KVM) E5-2697 v3 (6 Cores) 10GB DDR4 480GB SSD 1Gbps от $19 или как правильно делить сервер? (доступны варианты с RAID1 и RAID10, до 24 ядер и до 40GB DDR4).

Dell R730xd в 2 раза дешевле в дата-центре Equinix Tier IV в Амстердаме? Только у нас 2 х Intel TetraDeca-Core Xeon 2x E5-2697v3 2.6GHz 14C 64GB DDR4 4x960GB SSD 1Gbps 100 ТВ от $199 в Нидерландах! Dell R420 — 2x E5-2430 2.2Ghz 6C 128GB DDR3 2x960GB SSD 1Gbps 100TB — от $99! Читайте о том Как построить инфраструктуру корп. класса c применением серверов Dell R730xd Е5-2650 v4 стоимостью 9000 евро за копейки?

psionik

Я надеялся прочитать, как НАМ (виду хомосапиенса) выжить при ледниковом периоде, ведь кроме разведения огня из подручных средств и создание пик мы особо ничего и не сможем в тех условиях. Как передать накопленные знания (или хотя бы их часть). А чем питаться в таких количествах? мамонты вымерли, остались, условно, олени да зайцы. Радует одно, что я не доживу до этого :)

ua30

Хомосапиенсам лучше волноваться не как выжить при ледниковом периоде, а как дожить до ледникового периода.

ExtenZ

Спасибо, так раз я вчера смотрел видео про историю Земли

youtu.be/kS2t0kvIMmw

maxim_ge

Немного дегтя в эту очень интересную бочку :)

Victor_koly

Вроде как губки сейчас побеждают, «по очкам»:

elementy.ru/novosti_nauki/433565

Cdracm

Дык какая-же температура была в это время?

tmg

тоже интересно — если океаны замерзли то явно ниже 0,

но тоже непонятно на сколько ниже — среднегодовая -10 это же, не тоже самое, что и среднегодовая -40

Dmytro_Kikot Автор

По некоторым данным температура на экваторе Земли составляла примерно от -43 до -23°C в период криогения.

rboots

Тепловой поток от Солнца постоянен. Любое тело на достаточно долгом периоде излучает столько же тепла, сколько поглощает. Можно легко рассчитать температуру Земли исходя из мощности излучения Солнца и параметров орбиты Земли, получается около 20 градусов, кстати. Второе начало термодинамики запрещает такие самоподдерживающиеся «холодильники», которые описаны в статье. Геологи, наверное не глупые ребята, но физику похоже прогуливали.

Victor_koly

Вот если всю сушу покрыть льдом — чуть лучше станет отражать Земля излучение. Правда там все равно условные 2.0% отражения от воды и что-то близкое от льда.

vedenin1980

Во-первых, в геологических маштабах это неверно, миллиард лет назад тепловой поток был куда меньше, а через миллиард лет будет куда больше, чем сейчас.

Во-вторых, вы забыли пропустить важнное добавление «на орбите планете». А вот какой процент из этого теплового потока дойдет до поверхности очень сильно зависит от состава атмосферы, которая может большую часть тепловой энергии сразу отражать обратно в космос или наоборот создавать парниковый эффект, когда атмосфера превращается в термос. Поэтому средняя температура может колебаться в очень больших пределах при равном тепловом потоке от Солнца.

Боюсь, не они прогуливали физику.

ehabi

Плюс, кумулятивный эффект повышенного альбедо (снежок отражает обратно практически весь поток солнечной энергии)

Victor_koly

Я могу предположить, что инфракрасное излучение отражает и какую-то часть УФ. А вот видимого — совсем немного, если верить оптике. Под конкретную длину волны можно изготовить хитрое «ледяное зеркало», в каком-то диапазоне будет хорошо отражать.

agat000

Мне вот интересно, а кто тогда вырабатывал этот кислород, если все подо льдом было? Запасов из атмосферы бы не хватило на миллионы лет.