Вряд ли хоть кто-то в интернете не слышал о теории поколений. Как справедливо заметила Шульман, она уже стала чем-то вроде новой версии гороскопов. Кто-то искренне убеждён в её научности и работоспособности, кто-то держит за лженауку, кто-то сомневается — но пытается использовать её в HR и менеджменте.

Так что же представляет из себя эта теория, и насколько адекватна реальности? Попробуем разобраться, как эта теория выглядит из наших дней. Благо как раз в прошлом году ей исполнилось ровно 30 лет, и за это время она претерпела изрядные изменения.

Всё началось с выхода в 1991 году в США книги Уильяма Штрауса и Нила Хау «Поколения». Учёными-социологами Штраус и Хау не были, хотя образование получили хорошее: Гарвард и Йель соответственно. Они оба — профессиональные консультанты, работавшие на правительственные организации США по широкому кругу вопросов.

Штраус изучал влияние войны во Вьетнаме на американское общество для президентского совета по помилованию, затем работал на министерство энергетики США и сенатский комитет по энергетике, распространению ядерного оружия и правительственным процессам. Попутно он стал известным… юмористом и писал для Бродвея. Работа Хау была ближе к теме поколений: он работал в качестве политического консультанта в Вашингтоне для инвестиционных групп и think tank’ов по темам глобального старения населения, миграции и налоговой политики.

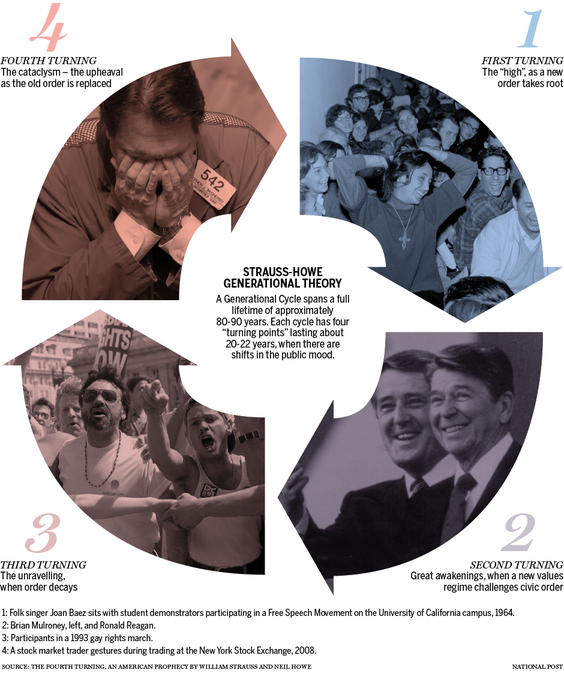

К научности их главной книги сразу после выхода возникло много вопросов. Выглядела она действительно громко, но несколько сомнительно, на грани лженауки. Дело в том, что ядром идеи «Поколений» были не привычные нам представления о «бумерах», «иксах», «миллениалах». Штраус и Хау объявили, не много ни мало, об открытии циклического закона развития человеческого общества на основе американского и западноевропейского исторического материала.

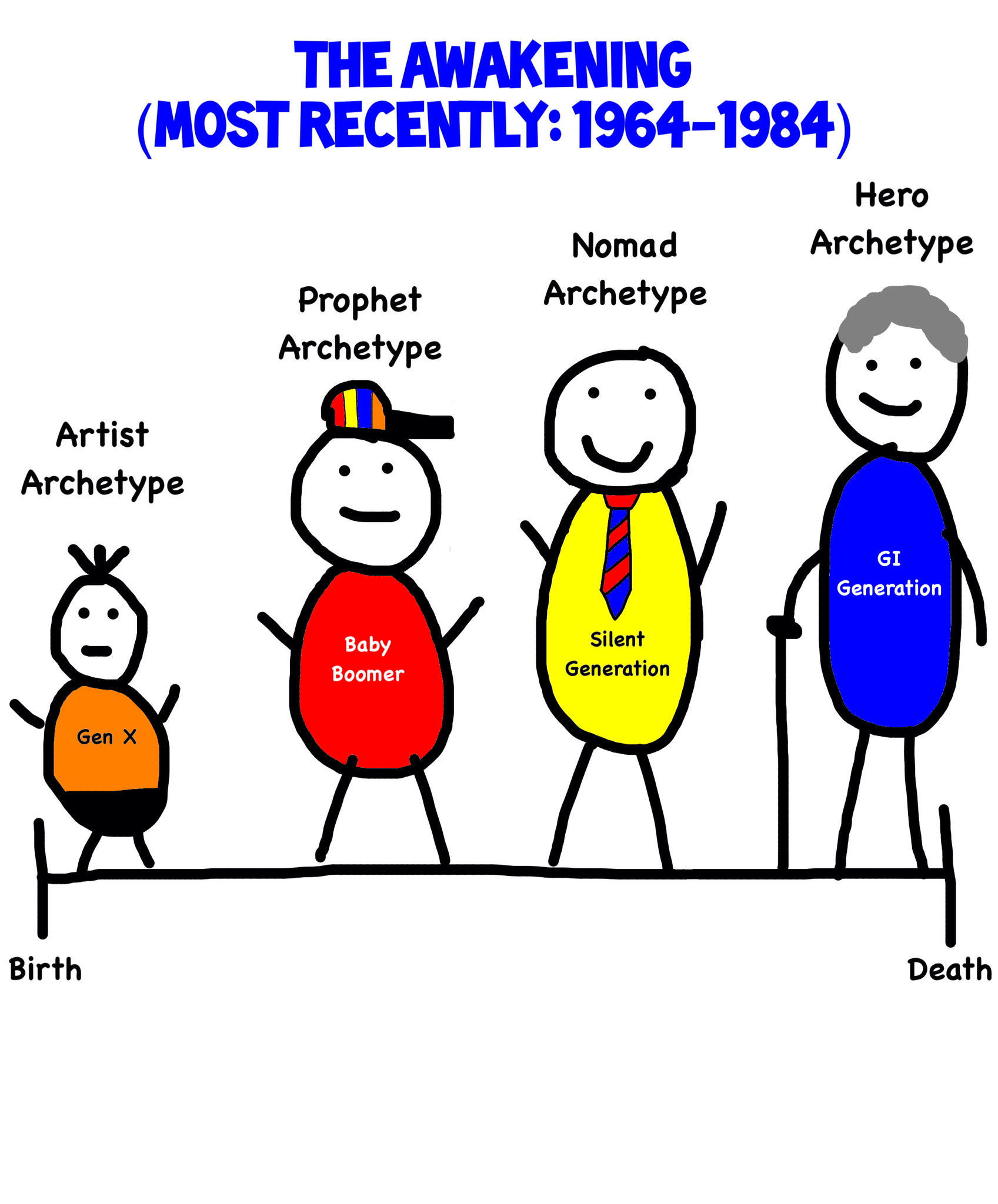

По их мнению, с древности и по сей день каждые 80-90 лет меняются одно за другим четыре поколения, каждое из которых включает в себя родившихся в пределах 20-25 лет.

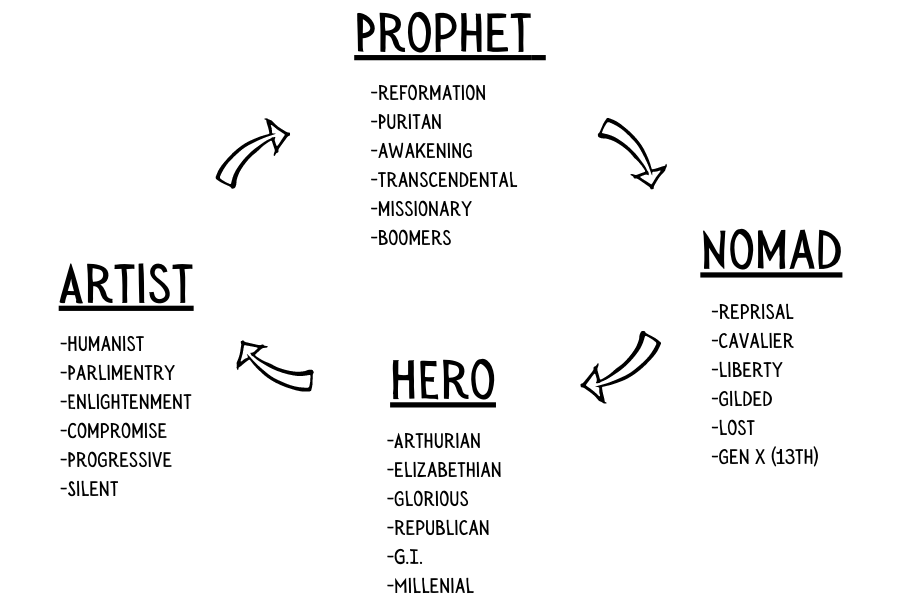

«Художники» рождаются в тяжёлый и опасный «Кризис». В юности они застают эпоху «Подъёма»: восстановления стабильности, коллективизма и конформизма, правил и иерархий, создания прочных социальных институтов. И в следующую эпоху, уже взрослыми, восстают против сложившихся устоев.

За ними следуют «Пророки», рождающиеся при «Подъёме». При их взрослении наступает время «Пробуждения»: критики «Художниками» устоев и традиций, пробуждения индивидуализма и нонконформизма, социальных движений и протестов, расцвета новых форм культуры.

Следующие, «Странники», рождаются в условиях «Пробуждения». Их юность приходится на «Спад»: наступающее за «Пробуждением» время доминирования «Художников», депрессии, гедонизма и декаданса, атомизации и индивидуализма. Институты слабы, скрепы гнутся, всё плохо.

Ну и потом приходят «Герои». Они рождаются при «Спаде», а растут в «Кризис»: когда всё окончательно рушится, винтовка — это праздник, кругом хаос и бардак, всё совсем плохо. Именно «Герои» снова собирают социальные структуры, иерархии, правила и скрепы взрослыми в новую эпоху «Подъёма» — чтобы стать возмущёнными старшими в новое «Пробуждение». Круг замкнулся.

Всё это очень напоминает один известный мем. Ныне его обожают постить во всевозможных «волчьих пабликах для реальных пацанов и менеджеров среднего звена».

Цитату обычно приписывают великим мыслителям разной степени древности, от Платона до арабских и китайских поэтов. Спасибо что не Бисмарк или Эйнштейн. В реальности всё значительно проще: до 2016 года цитата неизвестна. Её придумал американский писатель Майкл Хопф для постапокалиптического романа «Те, кто остаётся». Роман вышел как раз в 2016 году. Вполне возможно, «древняя мудрость» родилась под прямым влиянием идей Штрауса и Хау.

Впрочем, нечто подобное действительно имелось и в прошлом. Идея сильных и слабых поколений восходит к арабскому историку и экономисту XIV века ибн Хальдуну. У него она выглядела как цикл рождения и гибели оседлых государств на границах кочевого мира пустынь Аравии и евразийских степей. Первое поколение кочевников завоёвывает ослабевшую страну с плодородными землями и устанавливает свою власть. Оно ещё воинственно и благородно, привычно к простой и суровой жизни, между воинами царит равенство и братство. Затем их дети и внуки всё больше проникаются роскошью и стабильностью оседлой жизни в городах и дворцах. Они отвыкают от войны, предаются излишествам и тирании. В общем, «развратясь, они потребовали супу». После чего оседлая страна опять слабеет, и её завоёвывает новое поколение суровых героических кочевников.

И всё же главной причиной того, что опытные политические консультанты Штраус и Хау описали поколения именно так, виновен не арабский мыслитель. Куда в большей степени они описали представления своих основных заказчиков, американского истеблишмента 80-х и 90-х годов. В схеме смены поколений и эпох Штрауса и Хау недвусмысленно просматривается именно их взгляд на историю США ХХ века и того, почему в их представлении означенная история летела куда-то не туда.

«Герои», «великое поколение», выиграли Вторую мировую войну и создали послевоенную эпоху экономического бума и могущества США. Те самые американские 50-е с картинок про идиллическую жизнь (насколько они соответствовали реальности — другой вопрос). Затем пришло «молчаливое поколение» «художников», восставшее против истеблишмента и традиций в 60-е: движения за гражданские права и против войны, хиппи и рок, психоделическая и сексуальная революции. Со второй половины 70-х Штаты вошли в полосу тяжёлого кризиса, тот самый «Спад», что породило в числе прочего киберпанк (https://habr.com/ru/company/ruvds/blog/569266/). В 80-е начался новый рост, вызванный рейганомикой — но истеблишмент всё равно наблюдал происходившее в стране с очень мрачными чувствами. С экономикой дело выправить получилось — но «молодёжь окончательно испортилась» и плевать хотела на «традиционные ценности протестантской белой Америки». Куда летит страна и что с этим делать — решительно непонятно.

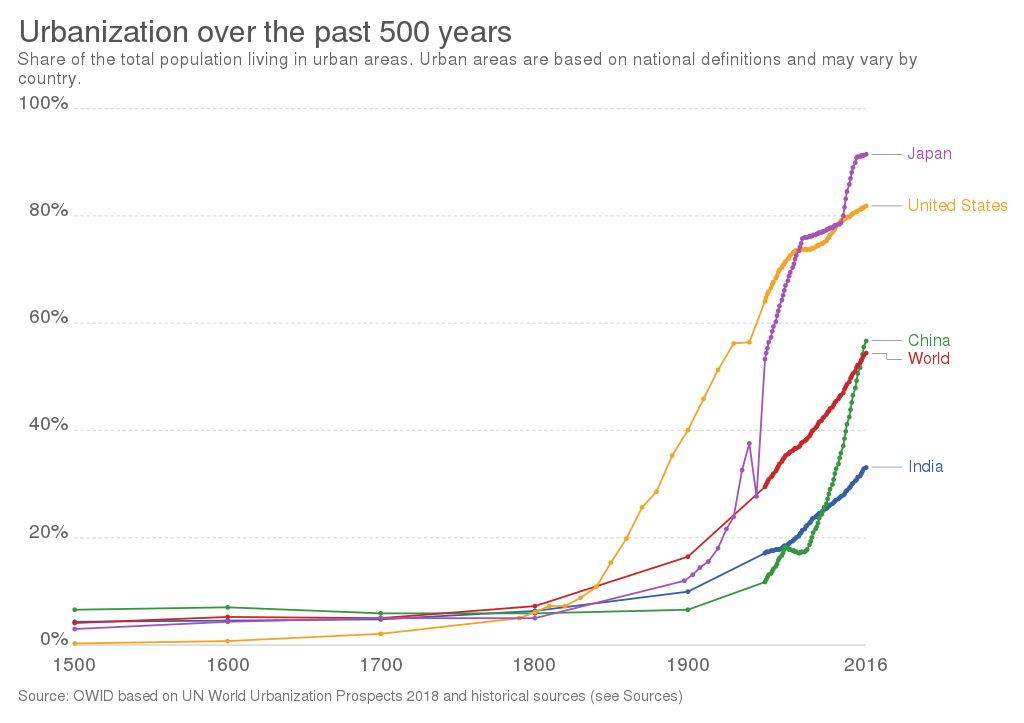

Однако теория во многом зажила своей жизнью — и чем дальше, тем больше. Ибо здравое зерно в ней было. Просто, насколько можно судить с точки зрения демографии и социальной антропологии, дело заключается отнюдь не в древних повторяющихся циклах — научность которых находится где-то на уровне исходной «теории этногенеза» Гумилева с загадочными космическими лучами. А во вполне уникальном для истории человечества процессе модернизации, урбанизации и демографического перехода.

Последние два века истории нашей планеты сопровождаются уникальными по масштабам и скорости переменами во всех сторонах жизни общества. В это время разница между социумами разных десятилетий оказывается большей, чем до начала промышленной революции — разница между веками, а в каких-то аспектах и тысячелетиями. Человек 1910-х и человек 1960-х — очень разные люди. Более разные, чем человек XII и XIV веков, хотя эти десятилетия находятся в пределах одной человеческой жизни.

Даже в наиболее развитых странах в середине ХХ века до половины населения составляли сельские жители, занимавшиеся традиционным земледельческим и скотоводческим трудом — пусть и уже частично механизированным. В городах большую часть жителей составляли плохо образованные и бедные промышленные рабочие. Уровень готовности и элит, и масс к насилию был несравнимо большим, чем сейчас, а образованности — несравнимо меньшим, хотя грамотными по мере индустриализации стали почти все. Интеллектуальной работой занимались всё ещё не очень многочисленные образованные круги с достаточно высокими окладами и высоким общественным статусом.

К концу столетия всё изменилось: сельское население стало небольшим, продукты питания стали в значительной степени производить агрокорпорации. Массовый пролетариат тоже сильно уменьшился числом в ходе автоматизации и роботизации производств. Зато города, выросшие в мегаполисы и агломерации, наполнились огромным количеством «пролетариата умственного труда», от «офисного планктона» до айтишников-фрилансеров. Образование в вузах и колледжах стало почти необходимым минимумом, а уровень насилия стал удивительно — хоть и не везде сразу — низким. Уровень и качество жизни стали заметно более высокими. В XXI веке процессы продолжились — и в игру вступила ещё и всеобщая компьютеризация с интернетом. Более того, перечисленные две временные отсечки взяты в общем-то рандомно, их можно сделать и в других точках. Ведь речь идёт о длящихся уже более двух веков больших переходных процессах, да ещё и отличающихся друг от друга в разных странах.

Естественно, такие грандиозные перемены не могли не формировать очень разные поколения, опыт и взгляды которых различались радикальным образом. Это было и остаётся социальной реальностью, которую никак не проигнорируешь. И вот в этом плане «Поколения» попали в точку. О «вечных циклах» Штрауса и Хау уже мало кто вспоминает, кроме специалистов. Их идеи «сильных и слабых поколений эпох подъёма и краха» превратились в мемасы для пабликов.

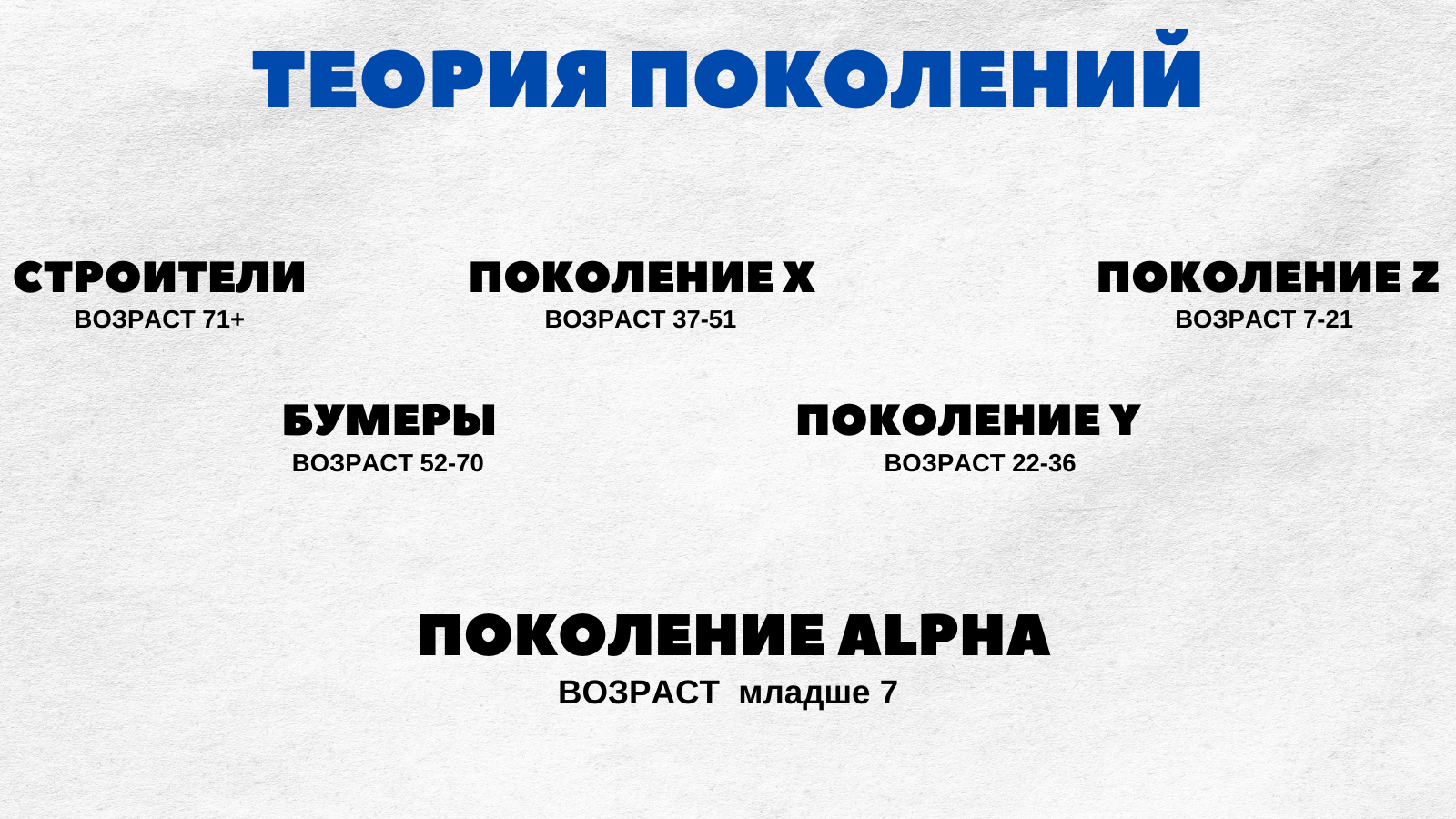

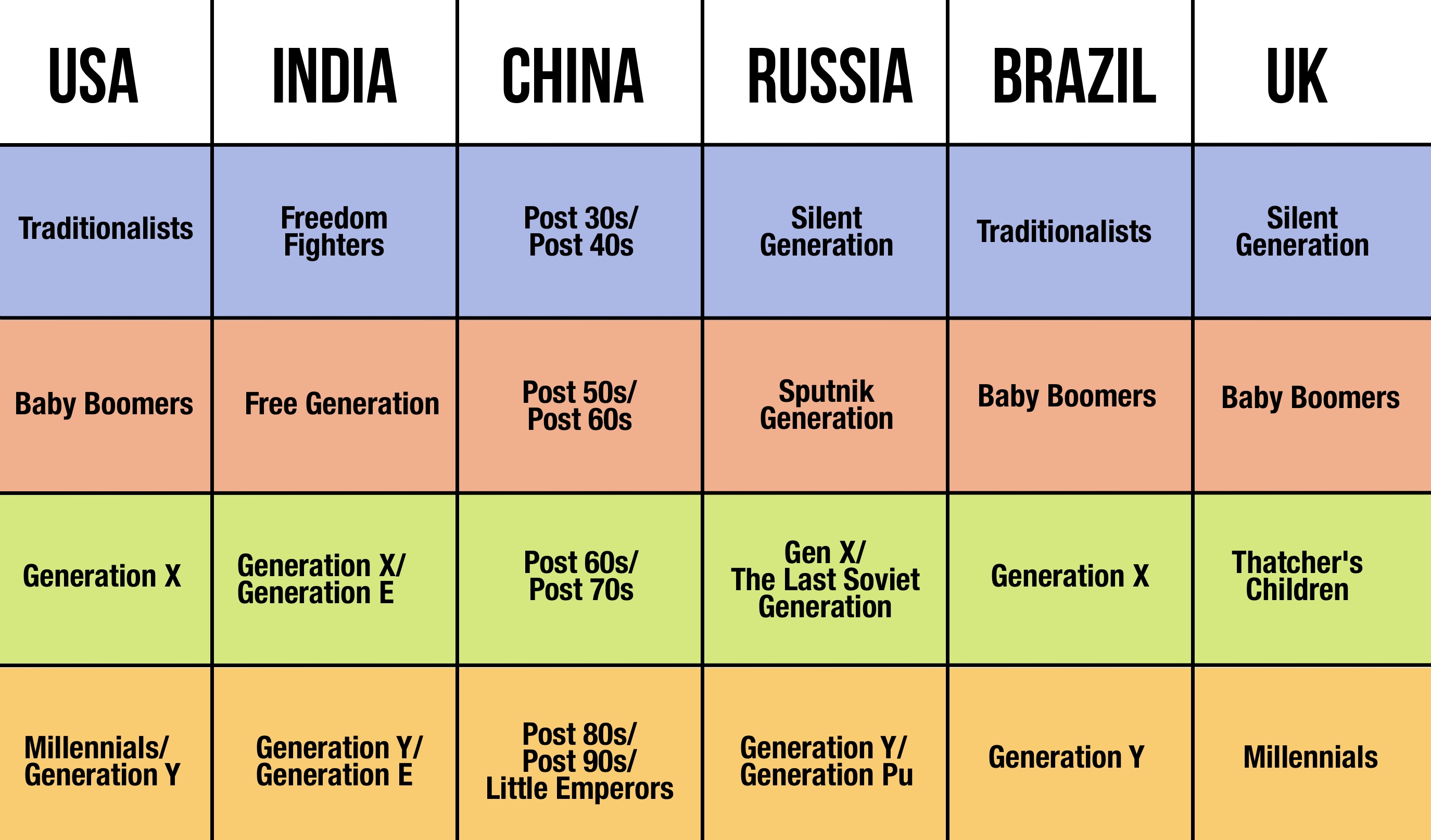

Зато представления об отличающихся друг от друга «бумерах», «иксах», «миллениалах», «зетах» и рождающихся в наши дни неведомых ещё «альфах» стали общеизвестными и популярными феноменами массовой культуры и массовых же представлений об обществе. Более того, они оказались практически полезными и применимыми для целей маркетинга, пиара, SMM и тому подобного.

Разнятся и оценки: кто-то полагает «зет» заносчивыми лентяями с руками не оттуда, которые окончательно всё развалят, а «бумеров» солью земли; кто-то отвечает «ок, бумер» и верит, что «зеты» сумеют построить более счастливый, свободный и справедливый мир. Ярость споров на эти темы порой достигает впечатляющего накала.

«Бумеры», «пророки» по «Поколениям» — люди, родившиеся ещё в глубоко индустриальную эпоху. На их детство и юность пришлись культурные революции 60-х, их вкусы и интересы уже сильно отличались от предшествующих поколений первой половины ХХ века. В случае США и Европы они получили удары от депрессии 70-х и 80-х и неоднозначно восприняли оформление «информационного общества». В случае стран бывшего СССР это поколение главный удар получило в 90-е годы, и для многих из них «лишь бы не новые девяностые» стало тем же, что для их родителей — «лишь бы не было войны». Именно «бумеры» составляют ныне большую часть мирового истеблишмента — и потому именно в их адрес направлен скептический мем 2019 года «ок, бумер». Хотя немало из «бумеров» в своё время были теми ещё хиппи, революционерами и ниспровергателями основ.

«Иксы», «иксеры», очередные «странники» в схеме Штрауса и Хау, родившиеся с конца 60-х по начало 80-х, появились на свет в гораздо более урбанизированном и сытом обществе, чем «бумеры». Для них характерен больший скепсис по отношению к властям и иерархиям — но скорее пассивный, не революционный. Это первое поколение, которому пришлось перейти к массовому офисному и интеллектуальному труду вместо заводов и пашен. Оно застало превращение традиционного «аналогового» мира газет, телевидения и печатных машинок в компьютерный. Оно не очень склонно к коллективизму и солидарности, ценит личный успех и независимость от общества. Если «бумеры» были или конформистами, или хиппи, то «иксы» — скорее «яппи», офисный работник с фигой в кармане, считающий себя «не таким, как все».

На просторах бывшего СССР их тоже изрядно «ушибли» девяностые — но «иксы» в силу возраста часто оказались в состоянии лучше адаптироваться к новым условиям. «Иксы» на постсоветском пространстве — стереотипные ценители олдового русского рока. Среди известных блогеров в классическом смысле значительную часть составляют именно «иксеры».

В мемах второй половины 2010-х характерные черты «иксов» стали приписывать «бумерам». Чувак, именуемый в мемах этого типа «бумером» — как раз классический «иксер», а порой и вовсе «миллениал».

«Миллениалы», они же «игреки» и «герои» в исходной схеме — дети конца ХХ века. Уже в их школьные годы появились компьютеры, приставки и интернет. В нулевые для них сеть стала не загадочной новинкой, а естественной средой обитания. Они — аудитория компьютерных игр и фэндомов. «Иксы» и «бумеры» обвиняют их в инфантилизме, «хикки», нежелании «пахать» и попрании всех возможных скреп. В то же время, IT и бесчисленные связанные с ней сферы и специальности — это вотчина прежде всего «миллениалов», в ней они делают карьеры и деньги. «Миллениалы» куда меньше склонны к физическому насилию, чем «иксы» — заставшие массовые драки «люберов» и «нефоров», но весьма изощрены в психологической травле, троллинге и хейте.

Это первое действительно компьютерное и сетевое поколение, для которого отрыв от интернет-пространства может быть болезненным и травмирующим не меньше, чем для «бумера» помещение в социальную изоляцию. «Миллениалы» заметно больше, чем «иксеры», склонны к группированию и самоорганизации и совместной деятельности. «Классические» соцсети — их вотчина. Именно «миллениалы» стали активными участниками массовых общественных кампаний, протестных и революционных движений XXI века, от «Occupy Wall Street» до BLM. Если «иксы» демонстрируют в значительной степени правые политические взгляды, то «миллениалы» скорее склоняются влево.

«Зумеры», или «зеты», новые «художники» — люди, рождённые в первые два десятилетия XXI века. Они появились на свет в мире, где компьютерные устройства и сеть почти повсеместны. Если прежние поколения, включая большинство «миллениалов», были «цифровыми иммигрантами», пришедшими в мир компьютеров в более или менее сознательном возрасте, то «зумеров» называют «цифровыми аборигенами», родившимися уже в глубоко цифровом мире. Ныне они вступают во взрослую жизнь — и потому крайне интересуют все предыдущие поколения. Собственно, сама тема теории поколений стала набирать повышенную популярность в сети как раз где-то с 2016 года — когда первые «зеты» начали достигать совершеннолетия.

Пока что «зумеров» ещё больше, чем «миллениалов», обвиняют в инфантилизме, завышенных ожиданиях, нежелании упорно трудиться и желании сидеть у кого-нибудь на шее. Голосов самих «зет» пока что не очень много — самым ярким примером можно назвать Грету Тунберг. Они ещё более «глобальны», чем «миллениалы». Важные для них идентичности и самовосприятие ещё менее привязаны к нациям и государствам — формам существования прежде всего индустриального общества.

Пока что понятно, что «зумеры» предпочитают видео текстам, от скетчей на TikTok до лекций на YouTube. Если «иксы» считали, что пишут в блоги чуть ли не для вечности, то «зумеры» полюбили формат stories — исчезающие, как круги от камня на воде. Классические соцсети «миллениалов» вроде ВК и Facebook для «зумеров» — дедовское уныние, не говоря уж про такие хвосты динозавров, как ЖЖ. «Зеты» ещё меньше, чем «миллениалы», готовы общаться голосом по телефону, лички и чаты мессенджеров — совсем другое дело. Мобильный интернет в смартфоне им обычно куда удобнее, чем в стационарном компьютере или ноутбуке.

Ещё менее, чем «миллениалы», «зумеры» ценят очень важную для «бумеров» и значимую для «иксов» стабильную карьеру и единственную специализацию. Зато больше внимания уделяют soft skills, возможности разнообразных приложений сил и сфер заработка, не останавливаясь перед значительными тратами времени и сил на интернет-курсы по перспективным и интересным направлениям. У них мало почтения к формальным иерархиям, авторитетам и начальникам, но весьма ценится комфортная и благожелательная атмосфера в группе или офисе. В целом «чтобы было интересно, комфортно и ненапряжно, а если не понравится — свалю», что одним нравится, а других возмущает до глубины души.

А дальше идут «альфы»: рождённые начиная с рубежа 2010-х и 2020-х. Поколение уже получило название, но о том, каким именно оно будет — мы можем только гадать. Это тоже будут «цифровые аборигены». Их миром детства и юности будут не только смартфоны и компьютеры с интернетом, окончательно превратившиеся в естественную среду жизни, но и всё более многочисленные дроны и роботы — возможно, с какого-то момента даже человекообразные. Их идентичности будут ещё больше отличаться от «бумерских» и «иксеровских», но какими именно они станут — сказать пока трудно.

В конце концов, во взрослую жизнь «альфы» начнут входить к 2040-м годам — и до этой даты в мире может произойти ещё много разного и малопредсказуемого. Первые два года нового десятилетия уже сделали заявку на то, чтобы отобрать у 1920-х титул «ревущих двадцатых», и первые дни 2022-го показывают, что новый год отставать не собирается.

Хочется лишь надеяться, что «бетам» не придётся взрослеть в мире рейдеров радиоактивных пустошей.

Комментарии (36)

NeoCode

09.01.2022 13:45+2Ну если верить теории о том что "типов поколений" всего 4, то "альфы" должны быть похожи на "бумеров".

И еще не совсем понятно: в разных странах "типы поколений" совпадают по возрасту или они с каким-то смещением во времени?

Lonesome

09.01.2022 15:35+3Если поверить Гегелю, то оно должно быть не по кругу, а по спирали. То есть кроме маятников - верю - не верю (в иерархии, государство, инструкции) и развитие - реакция (или стагнация), которые задают цикл "тезис-антитезис", должен быть и синтез. То есть некое поступательное движение. Вызванное цифровой революцией, сменой роли человека в производстве, доступностью информации, демографическими переходами и т д. И когда оно всё вместе накладывается, это может, наверное, и растягивать/ сжимать какие то фазы. Поскольку система уж очень сложная, то все это смазано и очень приблизительно. Как раз, как говорит Шульман, то что кто-то родился, скажем, в начале семидесятых, совсем не значит, что ему обязательно присущи все черты иксов. Это на больших выборках должно быть видно только. А подгонять конкретных людей под стереотип - плохая идея.

Ну и, даже из статьи понятно, что подгонять весь мир под американскую модель - плохая идея. Везде свои особенности.

JaroslavTavgen

10.01.2022 15:34На бумеров на миллениалов. Поколения чередуются через 1 и имеют похожие свойства. GenX похожи на GenZ.

Теория поколений основывается на опыте США. Например, ключевыми событиями для миллениалов считаются 11 сентября, избрание Обамы и кризис 2008 года.

NetBUG

11.01.2022 08:51Хм.

Я 1989 года, события помню, но кризис 2008 года застал ещё в роли пассивного участника, вернее, одним из отголосков на курс рубля успел воспользоваться, но по минимуму. Ситуация 2013-14 годов уже куда острее ощущалась.

Two_Sheds

09.01.2022 15:08+18Теория поколений здорово напоминает астрологию. В каждом из поколений можно легко узнать себя, так же как и в "предрасположенностях" якобы свойственным зодиакальным знакам.

yarric

09.01.2022 15:27Так-то менее 50% исков, игреков и зет находят у себя черты своего поколения, а вот бумеры - более 70% идентифицируют себя со своим поколением. Хотя некоторые бумеры идентифицируют себя как миллениалов

GospodinKolhoznik

09.01.2022 19:28Если настроиться на критическое восприятие и пытаться объективно себя оценивать, то и гороскопы и типы поколений пойдут лесом.

masai

10.01.2022 03:12Эффект Барнума никто не отменял, а объективно оценить свои субъективные характеристики очень сложно, если вообще возможно.

Например, тест Дембо — Рубинштейн основан на том, что испытуемым предлагают поставить на шкале отметку, как они оценивают свои здоровье, ум и т.д. У большинства психически здоровых людей отметка будет чуть выше середины.

urvanov

10.01.2022 10:52У большинства психически здоровых людей отметка будет чуть выше середины.

Что правда?

masai

10.01.2022 17:44Отчасти на этом основана методика.

По данным исследований С. Я. Рубинштейн (1970), у большинство психически здоровых взрослых и подростков наблюдается тенденция расположения метки «чуть выше середины» вне зависимости от их самооценки.

При различных психических заболеваниях обнаруживаются тенденции смещения отметки к крайним точкам шкалы. Так, например, больной шизофренией может отметить своё местоположение в высших точках первых трех шкал, а на последней шкале (шкале счастья) причислить себя к самым несчастным, объясняя это тем, что счастливые люди — творцы, а ему творить помешали врачи.Методика, конечно, старая. Если приведёте ссылки на более актуальную информацию, буду признателен.

yarric

09.01.2022 15:09+1Классические соцсети «миллениалов» вроде ВК и Facebook для «зумеров» — дедовское уныние

Классические соцсети стали считаться унылыми уже к середине 2010х с появлением Instagram, получается миллениалы - это те, кто повзрослели в нулевых, что как-бы и следует из названия.

чтобы было интересно, комфортно и ненапряжно, а если не понравится — свалю

Неужели можно работать как-то по-другому?

GospodinKolhoznik

09.01.2022 19:32+1Ещё как можно!

Ну то есть я это не одобряю, но ведь на протяжении всей истории люди работают из за нужды и из под палки.

elCreator

10.01.2022 15:10+1Разумеется, можно. Не всем по душе компании, где человек сваливает, как только ему стало напряжно (например, из-за того, что код, написанный им/ей, стало невозможно поддерживать). Некомфортно психологически тоже могут пытаться сделать человеку, чтобы его подсидеть - но далеко не у всех получается. Неинтересность проекта некоторым безразлична, а у некоторых компенсируется деньгами, которые можно потратить на интересные человеку проекты или вещи.

michael108

10.01.2022 00:53+1В свое время Гумилев выступил с идеями пассионариев и пассионарности. Он обработал большой массив источников, но, к сожалению, не утруждал себя ссылками на первоисточники, по которым можно было бы составить собственное мнение. Просто приводил кучу названий.

Его идеи вроде бы похожи на обсуждаемые в статье — в какой-то момент у народа начинает шевелиться шило в заднице, и они, как саранча или лемминги, мчатся вперед, снося старые устои и создавая новые.

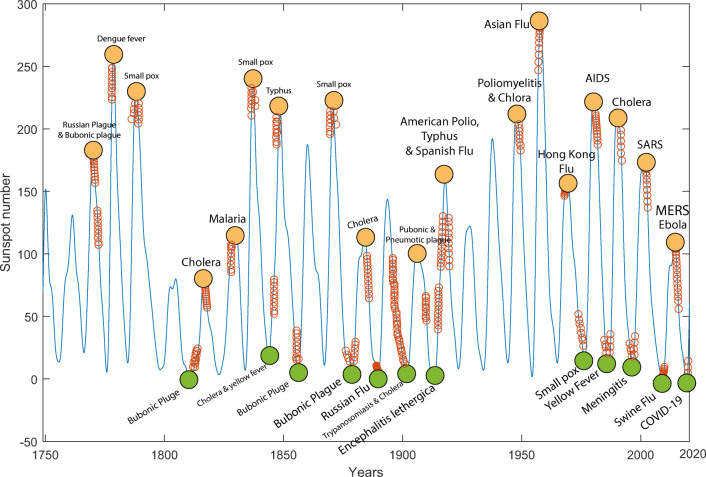

Чижевский даже попытался привязать это к солнечным циклам. Кстати, если так прикинуть, то идея Чижевсеого может быть не так уж и неверна — если вспомнить о революциях и застоях, о споре физиков и лириков в 60-е, о том, как поколение яппи сменило поколение хиппи и т.д., то можно углядеть примерный интервал а 20-22 года.

Другое дело, что, если такой механизм и действительно имеет место, то его (физическая) природа совершенно неясна. Но разобраться с ней было бы интересно.

elCreator

10.01.2022 15:43+1https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33725302/

На PubMed меньше года назад появилась статья на эту тему - в годы наибольшей (мутаген - солнечная радиация) и наименьшей (мутаген - космические лучи) солнечной активности гораздо чаще появляются новые штаммы, вызывающие эпидемии и пандемии. А они, в свою очередь, неслабый фактор социального беспокойства.

michael108

10.01.2022 17:14Очень интересно было наблюдать за связями между геологическими процессами и социальной активностью в 90-е годы, когда была заваруха на Балканах. Здесь связь достаточно прозрачная: при повышении напряжения в земной коре повышается, если не вру, электростатический потенциал в пространстве за счет пьезоэлектрического эффекта. А он, в свою очередь, раздражающе действует на биологические организмы, в т.ч. и на двуногие. Ну, а те выплескивают накопившееся раздражение на улицы.

Буквально: разница между толчком землетрясения и массовыми беспорядками на Балканах составляла несколько дней. Иногда — сегодня толчок в одной стране, завтра — массовые беспорядки в соседней. Бывало и наоборот, когда беспорядки происходили за день-два перед толчком.

Gedeonych

10.01.2022 03:10+4Мнение. «Зумеры», «зеты», «Альфа» «Иксы» и прочая и прочая...Всего лишь красивая обёртка для описания естественных исторических процессов. «Назовём педагога коучем и пририсуем к ценам нолик». «Назовём стойку администратора ресепшн и вот мы стали все такие модные».

«Циклический закон развития человеческого общества» как «новая идея» - насмешило. Вся История Человечества - циклична. Даже сама природа циклична.

После прочтения статьи вспомнился затейник Барченко, некогда пытавшийся своими идеями заинтересовать Спецотдел ГПУ. В новейшем времени мы тоже можем наблюдать массу авантюристов с «интересными идеями», которые крутятся около правительственных и корпоративных «кормушек».

Спасибо за статью, было интересно

Kowrick

10.01.2022 09:26Сложно, когда ты не можешь определить свою принадлежность к поколению. Родился в 2000-м, есть часть от миллениалов, часть от зетов.

Причём что занятно, от первых развивались качества с детства и до средней школы, до того, когда дома появился интернет на большой скорости и без трафика. А от вторых уже в период активного поглощения информации и контента.

И что ещё более грустно, у меня ощущение, что я взял от обоих поколений скорее одни лишь недостатки. Эта невозможность определить все свои качества очень мешала при общении в школе, частично в универе, очень сильно мешала при выборе предметов для экзаменов, выбора учебного заведения, а теперь при трудоустройстве. Если попытаться посмотреть на себя со стороны, то я и вовсе один сплошной недостаток.

Kostoprav-inside

10.01.2022 12:24Это ты ещё кризиса среднего возраста в районе 30+ не проходил когда окажется что качал не те статы у своего персонажа или на тот момент те что надо а сейчас надо по другому)

iboltaev

10.01.2022 12:57в районе 30+ не кризис среднего возраста, а кризис 30 лет. По вашему описанию - оно. А среднего возраста кризис - он еще глубже и трешовее.

(Если что, прошел первый, и на пути ко второму, просто интересовался возрастной психологией + наблюдал за родственниками)

iboltaev

10.01.2022 13:13Если попытаться посмотреть на себя со стороны, то я и вовсе один сплошной недостаток.

это один сплошной юношеский максимализм, а не недостаток, если что)

Ну и плюс привычка разглядывать (и часто выдумывать) недостатки и из-за них переживать, вместо того, чтобы искать достоинства, вообще свойственна нашему виду и нашему мозгу, он на это заточен.

При общении в школе вообще очень много всего мешает, и это скорее одна сплошная лотерея, чем что-то, от вас зависящее. По сути от вас тут немного зависит только выбор коллектива. А при трудоустройстве вам скорее всего мешает то, что трудоустраиваться в начале карьеры тяжело почти всем и почти всегда, так что апостериорная вероятность того, что вам мешает именно ваша неопределенность - ну такая себе.

ShamiHustle

10.01.2022 09:26+1Эти градации можно отнести к США, Европе и возможно даже европейской части России, но чем дальше смещается человек от Московской области, тем сильнее идет отставание от описанных типов поколений. Человек, родившийся в 00-е годы в провинциальном городе Красноярского края, с большей вероятностью, не будет никаким миллениалом.

Kowrick

10.01.2022 13:39Но обратный эффект может частично играть глобализация через интернет. Он действительно может менять сознание, если ребенок/подросток обитает в соцсетях с детства/школы. Проверено лично и вижу изменения в брате 12 лет.

rg_software

10.01.2022 14:54+2Это лютый оффтопик, но не могу не заметить, что в одной соседней дружественной стране одни миллениалы отрубили на неделю интернет другим миллениалам, а зумеры кому надо раздают дубинки -- и всё это в рамках любви, уважения и подчинения бумерам. А год назад то же самое было в другой дружественной стране.

Так что поколения поколениями, а когда надо отработать номер -- отрабатывают как полагается, и линии совсем по другим критериям проходят.

ITMatika

11.01.2022 07:47+1А где же дети индиго, про которых столько говорили не так давно?

Сам наблюдаю четкое разделение (по уровню грамотности, связности текста, способности воспринимать и перерабатывать информацию) молодёжи (и уже не очень молодёжи) на поколение смс, поколение увконтаченных и новое подрастающее поколение тиктока.

plotz

11.01.2022 08:36+1Если поколений 4, то перед бумерами должны были идти Z. А они между прочим WOW2 выиграли. Так что слабыми и нежными их точно не назовёшь. Вобщем - не сходится.

museumrza

Из статьи не совсем понятно, а откуда берутся все эти названия поколений, кто их придумывает? Почему Альфы?

da-nie

Так дошли до конца алфавита и с начала начали.

Squoworode

Не с начала, а перешли на другой алфавит.

yarric

Потому что сначала поколения назывались словами ("величайшее", "безмолвное", "бэби-бумеры"), а потом появилось поколение, для которого не смогли подобрать определённую характеристику и назвали X, ну и понеслась

ZiggiPop

X Gen появилось благодаря Дугласу Коупленду и его книге «Поколение Х», в книге протагонист еще много всяких полушутливых терминов придумал в рамках собственного самокопания, например «макрабство». Не думаю, что Коупленд преследовал цели прям придумать за социологов научный термин.

NetBUG

Ох, Microserfs у него ещё лучше