Нет достоверной информации о том, как на территорию Российской Федерации попал опасный вредитель пихтовых лесов — уссурийский полиграф (Polygraphus proximus Blandford). По одной из версий, в Сибирь уссурийский полиграф проник по железной дороге из Хабаровского края и приграничных с Китаем территорий на некачественно окоренной древесине или вагонных стойках, изготовленных из пихты белокурой. Проникновение вредителя на новые территории обитания привело в течение последних тридцати лет к тяжелейшим последствиям. Вредитель, размерами в пару миллиметров, обладает чудовищной плодовитостью и биологической стойкостью и уничтожил уже тысячи квадратных километров пихтовых лесов и этот процесс, к сожалению, неконтролируемо продолжается.

Нет достоверной информации о том, как на территорию Российской Федерации попал опасный вредитель пихтовых лесов — уссурийский полиграф (Polygraphus proximus Blandford). По одной из версий, в Сибирь уссурийский полиграф проник по железной дороге из Хабаровского края и приграничных с Китаем территорий на некачественно окоренной древесине или вагонных стойках, изготовленных из пихты белокурой. Проникновение вредителя на новые территории обитания привело в течение последних тридцати лет к тяжелейшим последствиям. Вредитель, размерами в пару миллиметров, обладает чудовищной плодовитостью и биологической стойкостью и уничтожил уже тысячи квадратных километров пихтовых лесов и этот процесс, к сожалению, неконтролируемо продолжается. Знать вредителя в лицо

Уссурийский полиграф относится к насекомым с полным превращением и проходит в своем развитии под корой дерева 4 фазы: яйцо, личинка, куколка, имаго (жук). Яйцо белое, широкоовальное, крупное, около 0,8 мм в длину.

Личинка – белая, безногая, с хорошо выраженной головой, немного согнутая на брюшную сторону.

Куколка – свободная, веретеновидной формы. После образования из личинки полупрозрачная, на 2–3-й день молочно-белая, на 4-й день происходит потемнение покровов, мандибул, глаз и лапок. К моменту от рождения жука куколка имеет преимущественно желтовато-белый цвет с темно-бурыми челюстями и глазами, зачатки крыльев дымчато-серого цвета. Развитие жука занимает 7(!) суток. Длина тела 2–3 мм.

Как уничтожается дерево?

Жуки чрезвычайно плодовиты. Для того, чтобы реализовать свою биологическую программу по размножению, самки жуков прогрызают в стволе отверстие и проникают под кору дерева. Там самки прогрызают многочисленные проходы и после оплодотворения самцами, начинает откладывать большое количество яиц.

После созревания очередных жуков, происходит их вылет из «родительского» дома. Как правило, на ближайшее здоровое и не занятое дерево. Процесс начинает быть лавинам. Что происходит с деревом? Как только жук проникает под кору включается защитный природный механизм дерева — выделение смолы. Таким образом дерево пытается спастись от повреждения, но так как вредителей под корой через короткое время становиться огромное количество — дерево не справляется с напором вредителя и буквально истекает смолой. Дерево обречено.

Начальная стадия поражения дерева приводит к незначительному изменению структуры и цвета пихты, что можно видеть на этом фото.

Однако, уже через несколько недель становится заметным, что поражение становится необратимым. Дерево погибает и усыхает, становясь источником повышенной пожарной опасности.

Как правило, поражение вредителем носит очаговый характер и за летний сезон могут быть поражены большие деляны, которые выглядят примерно так с высоты птичьего полета.

Территории, подвергнутые заражению

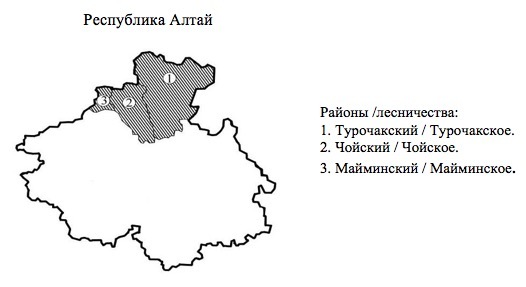

Распространение уссурийского полиграфа в Сибирском регионе наиболее заметно в Кемеровской, Томской области и Красноярском крае. Однако, и в других сибирских регионах уже можно обнаружить очаги заражения.

Попытаемся проанализировать эту информацию. Как видно из карт сибирских регионов, места поражения вредителем носят очаговый характер. Если не предпринимать усилий к исправлению ситуации, сценарий развития событий может быть как с Кемеровской областью, территория которой на 2/3 поражена вредителем. Уже сейчас прорабатываются варианты борьбы с вредителем, которые связаны с санацией поврежденных участков леса, применением современных средств биологической защиты и с усилением фитосанитарного контроля. Важнейшим для исправления ситуации является обеспечение специалистов лесоохраны специальными методиками оценки и выявления поврежденных насаждений. Для этого специалистами Института мониторинга климатических и экологических систем в Томске изданы специальные методические пособия для профильных специалистов по охране лесов. Книга доступна для свободного скачивания (pdf 11Мб) в электронном виде и содержит уникальную информацию о данном опасном вредителе и рекомендации по борьбе с ним. Пособие подготовлено совместно с сотрудниками Института леса им. В.Н. Сукачёва (ISBN 978-5-9907381-0-2).

Попытаемся проанализировать эту информацию. Как видно из карт сибирских регионов, места поражения вредителем носят очаговый характер. Если не предпринимать усилий к исправлению ситуации, сценарий развития событий может быть как с Кемеровской областью, территория которой на 2/3 поражена вредителем. Уже сейчас прорабатываются варианты борьбы с вредителем, которые связаны с санацией поврежденных участков леса, применением современных средств биологической защиты и с усилением фитосанитарного контроля. Важнейшим для исправления ситуации является обеспечение специалистов лесоохраны специальными методиками оценки и выявления поврежденных насаждений. Для этого специалистами Института мониторинга климатических и экологических систем в Томске изданы специальные методические пособия для профильных специалистов по охране лесов. Книга доступна для свободного скачивания (pdf 11Мб) в электронном виде и содержит уникальную информацию о данном опасном вредителе и рекомендации по борьбе с ним. Пособие подготовлено совместно с сотрудниками Института леса им. В.Н. Сукачёва (ISBN 978-5-9907381-0-2).Кривец Светлана Арнольдовна, к.б.н., доцент, ведущий научный сотрудник лаборатории мониторинга лесных экосистем ИМКЭС СО РАН. Специалист в области энтомологии, экологии лесных насекомых и защиты леса, экологии лесных экосистем

Керчев Иван Андреевич, к.б.н., научный сотрудник лаборатории мониторинга лесных экосистем ИМКЭС СО РАН. Специалист-энтомолог (экология и поведение лесных насекомых, защита леса)

Бисирова Эльвина Михайловна, научный сотрудник лаборатории мониторинга лесных экосистем ИМКЭС СО РАН. Специализация: оценка жизненного состояния лесных насаждений и влияние различных факторов на лесные экосистемы

Специалисты Института леса им. В.Н.Сукачёва

Баранчиков Юрий Николаевич, к.б.н., с.н.с., заведующий лабораторией лесной зоологии ИЛ СО РАН. Специалист в области защиты леса, экологии и экологической физиологии лесных насекомых

Пашенова Наталья Вениаминовна, к.б.н., доцент, старший научный сотрудник лаборатории микробиологии и экологической биотехнологии ИЛ СО РАН. Специалист-миколог (деревоокрашивающие и дереворазрушающие грибы)

Петько Владимир Михайлович, к.б.н., научный сотрудник лаборатории лесной зоологии ИЛ СО РАН. Специалист в области хемокоммуникации и феромонного мониторинга насекомых-вредителей леса

Демидко Денис Александрович, к.б.н., научный сотрудник лаборатории лесной зоологии ИЛ СО РАН. ?Сфера научных интересов: лесная энтомология, дендроэкология

В заключение

Так случилось, что я хорошо знаком с научной группой специалистов, которые выполнили эту уникальную работу по обобщению большого фактического материала. Это настоящие подвижники! Люди, влюбленные в свое дело и работающие для настоящей науки.

Рабочие будни специалистов. Фото-Дюкарев А.Г., место: Мельниковский припоселковый кедровник, на фото: Бисирова Э.М., Кривец С.А., Пологова Н.Н., Демидко Д.А.

Чего только стоит удивительным видео-фильм, который был снят подручными средствами про опасного вредителя лесов, о котором данный пост. Видео доступно по ссылке и может быть полезно для профильных специалистов. А моим коллегам и людям, которые в эти не простые для российской науки времена продолжают работать, я хочу пожелать удачи!

Всем хорошего дня!

Комментарии (62)

Kamalesh

06.11.2015 13:38+17Видео доступно по ссылке и может быть полезно для профильных специалистов

Эххх… Видать всё плохо у братьев-экологов, если они свои статью стали на Гиктаймс писать.

PS Статья интересная, спасибо (мой регион в зоне риска :(

Sergey-S-Kovalev

06.11.2015 13:46+33А мой регион — очаг =(

Причём я о проблеме, узнаю почему то с гигтаймса. Видно потому мы и очаг.

zelyony

06.11.2015 13:50+6не удивлюсь, если в целях борьбы с данным вредителем какой-нибудь организацией будут вырублены миллионы кубов «зараженных» деревьев для пресечения дальнейшего распространения заразы

zzzmmtt

06.11.2015 14:04+5В подмосковье в прошлом году вырубали массово зараженный лес, тоже полиграф постарался. Причем остатки от вырубки сжигали на месте, местное население было недовольно, мягко говоря.

Uris

06.11.2015 14:07Да, были вспышки и в европейской части РФ. Но массово проблема остро стоит сейчас именно в Сибири.

norlin

06.11.2015 14:22+4Ха, а вот тут как раз недавно видел сообщение о том, что вокруг посёлка Кратово (Подмосковье) ведут якобы санитарную вырубку леса для борьбы с короедом-типографом, а по факту вырубают здоровый лес.

cc: zelyony, zzzmmttzzzmmtt

06.11.2015 15:16+1Точно, короед-типограф, ошибся в своём предыдущем комментарии. В прошлом году в районе Балашихи вырубки шли.

entze

06.11.2015 18:49+1В районе Балашихи лес уже мертвый. Деревья повалены или вот-вот. Только тупые е.ланы продолжают шашлыковать. В этом году пожаров не было, видимо будут в следующем.

Читал, что причин нашествия короеда две. Лесной кодекс 2007 года, по которому наимер на леса Балашихихинского и Ногинского районов может приходиться один лесничий. Один на 2 огромных лесистых района.

Вторая проблема — некомпетентность. Для борьбы с жуком использовались… приманки, бл.ть! Только они приманивали, а не собирали.

Iv38

06.11.2015 18:54+2Видел такое объявление в Кучинском лесопарке. Удивился названию короеда-типографа. Еще больше удивился, когда сейчас прочитал, что у него есть собрат полиграф.

demshin

07.11.2015 06:20Знаю точно такой же случай в Пермском крае. Думаю, что это повсеместная практика.

r00tGER

09.11.2015 10:16+2Кстати, очень эффективная профилактика предупреждения рецидивов заражения — это построить на этом месте коттеджный поселок.

Нет леса — нет проблем.

Rumlin

06.11.2015 14:43Интересно как выглядят «большие деляны» со спутника, как в спектре выглядят пораженные и мертвые деревья. Может поиск можно автоматизировать по спутниковым фото.

IronHead

06.11.2015 14:48+1Поиск автоматизировать не проблема — где деревья без иголок (серые а не зеленые) — там и поражения. Сложнее автоматизировать уничтожение, химикаты их не берут, они под корой.

Кстати в Архангельской области такие личинки зовутся «Короед», на них рыба хорошо ловится.Rumlin

06.11.2015 14:56+1Если бы сделать смолу ядовитой, например, через полив корней раствором. А так только пилить, пилить, пилить… уничтожая кормовую базу.

Но жрет он много чего

Жуки Polygraphus proximus были собраны в Московской области автором статьи впервые 7 июля 2006 года в пихтовых посадках вдоль Куркинского шоссе (Химкинский район). Насаждение, в которое входит данная полоса посадок, расположено на закрытой территории. Оно представляет собой приспевающий смешанный лес, в состав древостоя которого входят около 50% пихт, также ель, сосна, дуб, липа и посадки лиственницы.

Жуки заселяли стволы пихты сибирской (Abies sibirica Ledeb.) и пихты бальзамической (A. balsamea (L.) Mill.). В этот день при ясной погоде, температуре воздуха +24°C и слабом ветре наблюдался активный лет жуков. Под корой деревьев были найдены половозрелые жуки, личинки и куколки, что свидетельствовало об успешной акклиматизации вида и его способности эффективно размножаться в Московской области.

Основными кормовыми растениями P. proximus в материковой части России являются пихта белокорая (Abies nephrolepis (Trautv.) Maxim.) и пихта цельнолистная (A. holophylla Maxim.) (Старк, 1952). Помимо этих пород полиграф может развиваться на многих других видах рода Abies, а также на соснах, включая корейскую кедровую сосну Pinus koraiensis Sieb. et Zucc., на елях, лиственницах и даже на тсуге (Nobuchi, 1979; Криволуцкая, 1996). Однако хозяйственное значение на Дальнем Востоке уссурийский полиграф имеет только как вредитель пихты. Интересно, что раньше P. proximus никогда не находили на сибирской пихте (A. sibirica) и считали, что уссурийский полиграф отсутствует в центральной Сибири из-за неспособности развиваться на этой породе пихт.

Meklon

06.11.2015 14:59+2Системные инсектициды. Они всасываются через листву и делают растение ядовитым. Типа «Актара», она же имидаклоприд. Офигенная вещь. Я ей даже неубиваемых червецов и щитовок травил. Правда, при распылении с самолета неселективно умрут все насекомые.

zzzmmtt

06.11.2015 15:19+1А гибель всех насекомых может крайне негативно сказаться на популяциях некоторых видов птиц. А дальше по цепочке может пойти.

Mogwaika

06.11.2015 16:23Где-то слышал про ультразвуковой метод борьбы, типа вибратор под нужным углом забивается, но это совсем точечно, для пары деревьев около дома.

Alexey2005

06.11.2015 15:41+7К сожалению, по мере развития транспортной инфраструктуры по всему миру такие случаи будут происходить всё чаще.

У нас вот на Кубани сейчас самшитовая огнёвка буйствует. Реликтовые самшитовые леса сильно сократились, самшитовые насаждения в городах стали огромной редкостью, а в ближайшие пару лет такое растение как самшит в нашем регионе полностью исчезнет, и это похоже неизбежно.

Яды на неё не действуют или действуют слабо — что убивает 100% гусениц, то гарантированно убьёт и самшит. Собирать вредителей вручную бесполезно — гусеницы мелкие, хорошо прячутся и активно распозаются, уже через 4-5 часов после очистки куст вновь кишит ими. Сам вредитель ядовит, поэтому его никто не жрёт. На родине их вроде как активно шершни изничтожают, но у нас шершень сам считается опасным вредителем, и плодить их никто не позволит.Rumlin

06.11.2015 19:55+1В городах распространяется также американская белая бабочка, тополиная моль, каштановая минирующая моль. Эти терминаторы быстро уничтожают деревья в городе, их бы могли есть птицы, но в городе нет условий для них.

teifo

07.11.2015 08:19Вся надежда на нано и микророботов. Может в будущем с такими вредителями буде проще бороться.

unxed

08.11.2015 05:18+1Когда самшита не останется совсем, вымрет и вредитель? Через несколько лет можно будет сажать новый самшит (до следующего заражения)?

Alexey2005

08.11.2015 19:01+2Предполагается, что да. После того, как все насаждения будут съедены, потребуется выждать от 7 лет (чтоб с гарантией вредитель не сохранился), и тогда сажать по-новой.

К сожалению, самшит отличается низкой скоростью роста. Чтобы вырастить куст в рост человека, нужно порядка 50 лет.

А реликтовая тисо-самшитовая роща близ Сочи, которая до завоза вредителя просуществовала свыше 30 млн. лет и пережила ледниковый период, восстановлению скорее всего вообще не подлежит, т.к. сообщество было самоподдерживающимся, а вредитель нарушил видовое равновесие. Как теперь восстанавливать эту экосистему и возможно ли это вообще, пока неясно.Rumlin

09.11.2015 10:28Самое плохое в этом, что причина проблемы остается — карантинный контроль не осуществляется. Скорее всего только формально — бумаги оформляются без проверки.

Подозреваю, что с постройкой скоростных трансконтинентальных железных дорог фауне и флоре станет еще проще путешествовать.

engine9

11.11.2015 23:42Экосистемы постепенно теряют видовое разнообразие, разваливаются. Возможно это начало конца биосферы в привычном виде.

RasselFast

06.11.2015 15:54+1Но самое коварное в этом процессе — выделяемая смола является строительным материалом для потайных ходов вредителя и, одновременно, кормом для жуков. Хорошо, гад, устроился. Не правда ли?

То есть, жук берет смолу куда-то ее несет, и строит потайные ходы? И еще он ее ест?

1. Жук строит ходы в коре, для этого ненужна смола.

2. Жук питается корой.

3. Жук «нападает» только на ослабленные деревья, здоровое дерево выделяет смолу при первой попытке его грызть. Смола смертельно опасна для жуков.

Как правило, поражение вредителем носит очаговый характер и за летний сезон могут быть поражены большие деляны, которые выглядят примерно так с высоты птичьего полета.

Не очаговый а точечный — повреждены только стабые деревья.

Дальше можно не читать.

Uris

06.11.2015 19:16+2Не читайте)

RasselFast

06.11.2015 21:36+5Хорошо, напишу прямым текстом. Ваша статья очень желтая. Содержит ложные сведения.

Ваша статься буквально высосана из пальца. Вы буквально, разводите панику на ровном месте. Я вам открою маленькую тайну: короеды это своего рода санитары хвойной древесины они уничтожают слабые деревья освобождая место для молодых и сильных. Короед сильное дерево не трогает! Лес благодаря короеду естественным образом обновляется — очащается от старых и слабых деревьев.

Уже сейчас прорабатываются варианты борьбы с вредителем, которые связаны с санацией поврежденных участков леса, применением современных средств биологической защиты и с усилением фитосанитарного контроля.

Предлагаете вырубать леса? Статья для этого написана? И не понял, биологическая защита кого и от кого?

Еще, вы вероятно ресурсом ошиблись, geektimes технический ресурс, или что то поменялось?

Uris

07.11.2015 05:56Я помог с изданием методического пособия, ссылку на которое вы можете видеть в посте. Моя задача — донести имеющуюся информацию для людей, которым это может быть полезным. Не злитесь уж так на этот мой скромный поступок)

uzverkms

06.11.2015 16:08+7Нет достоверной информации о том, как на территорию Российской Федерации попал опасный вредитель пихтовых лесов — уссурийский полиграф (Polygraphus proximus Blandford). По одной из версий, в Сибирь уссурийский полиграф проник по железной дороге из Хабаровского края и приграничных с Китаем территорий на некачественно окоренной древесине или вагонных стойках, изготовленных из пихты белокурой.

Завезли вредителя в Российскую Федерацию из Хабаровского края. Хорошая формулировка :)degs

06.11.2015 18:50+2Хабаровский край — не Сибирь, что тут неясного? Жук непонятно как попал на Дальний Восток (территорию России), а оттуда уже понятно как — в Сибирь.

alecv

07.11.2015 01:53+5Пихту — жаль. Ну вынесут жуки вид, пропадет кормовая база и сами сдохнут. Зарастет другим видом.

А вот Северо-Запад зарастает борщевиком Сосновского. Это рально биологическая фотосинтез-машина, растет на любых почвах, акклиматизировалась к заморозкам и активно вытесняет местные виды. Вырастает до 3-х метров уже конкурирует с кустарниками и молодым подлеском. Вредителей нет т.к. ядовит.Zzzuhell

09.11.2015 14:24Подмосковье им тоже зарастает :(

Но с борщевиком проще. Силос из него прекрасно жрут коровы. И не травятся. Проблема лишь в том, что выделяемый свежим растением сок очень едкий. Так что перерабатывать борщевик на силос надо исключительно механическим способом. Ждем новый комбайн.

Meklon

09.11.2015 14:31Сок не едкий. Там проблема в сочетании сока + солнечного излучения) В темноте не работает, пока не облучишь.

Zzzuhell

09.11.2015 15:11Ага. Просто не стал перегружать камент.

Там еще есть фича — у части людей сочетание сока и солнца вызывает просто ожог (химический), а у особо удачливых — аллергию с развитием анафилактического шока.

В любом случае, у комбайнов аллергии не бывает :)Rumlin

09.11.2015 15:35Вот были люди в наше время…

Несмотря на фототоксичность сока многих видов растения (см. ниже), листья, стебли и молодые побеги многих видов борщевика — в особенности борщевика сибирского (Heracleum sibiricum) — съедобны в сыром, солёном и маринованном виде, служат приправой для супов. Нежные молодые стебли с цветками (ещё не развитыми) употребляются в солёном виде (обданные кипятком), а также поджаренные в масле с мукой. Стебли, ещё не успевшие затвердеть, употребляются в пищу в сыром виде.

Дикие съедобные растения / Под ред. акад. В. А. Келлера; АН СССР; Моск. ботан. сад и Ин-т истории матер. культуры им. Н. Я. Марра. — М.: б. и., 1941. — С. 16. — 40 с

vlivyur

10.11.2015 11:16Пучку мы в детстве ели. Правда я его так и не научился определять кто из них кто, а деды — легко. Сейчас погуглил, говорят это борщевик рассечённый.

alecv

09.11.2015 17:03Борщевик Сосновского уже не тот. Именно этим видом засевали во времена мелиорации, «Интенсификации-90», Продовольственной Программы СССР и прочего нечерноземья. Однако вид с тех пор одичал, акклиматизировался и вероятно скрестился с местными зонтичными.

Силос из него коровы плохо ели даже в те времена, а молоко получалось горькое. Нынешнее растения лучше обходить стороной.

Можно погуглить как с ним борются несчастные владельцы «приусадебных участков».

lamoss

07.11.2015 13:40Я вот понять не могу — а как же баланс? Если происходит лавинообразный рост какого-то вида, то должен происходить такой же рост тех, кто этим видом питается? Почему их нет?

Meklon

07.11.2015 14:07+1Потому, что вид не местный. У него толком врагов нет.

lamoss

07.11.2015 14:25В природе популяция вида ограничена количеством пищи. Если у полиграфа есть хоть один «враг» (а он есть, судя по вашему комментарию) — этот враг будет увеличивать свою популяцию пропорционально популяции полиграфа. Почему этого не происходит?

Или это лазейка такая в природном балансе — когда новый вид господствует в биоме из-за того что его раньше никто не ел тут?

Meklon

07.11.2015 15:31+1Баланс установится. Но не сразу. Вначале будет жестокое перемешивание биома с возможным уничтожением отдельных видов.

Rumlin

08.11.2015 10:44Погуглите «Хамсовый кризис» — система стабилизировалась через десятки лет, но уже не так как было до инвазии.

marks

Скажите, а естественные враги какие-то есть у этого жука?

Meklon

Или вирус запилить) Хотя тут можно ненароком грохнуть кусок нужной биоты.

putnik

Нагуглил статью по теме, очень похожую на данный топик. Там указывается, что в качестве естественных врагов есть дятлы и другие насекомые, но значительного влияния на численность они не оказывают.

Uris

Дятлу лом таких маленьких жуков выдалбливать, да и дерево все в смоле. Тут много особенностей)

Minras

Путин, введи дятлов!

P.S. :)

Uris

На самом деле один из сценариев борьбы)

Uris

Есть. И тоже жук. Другой вид. Но этот вредитель пока сильнее.

webdi

Можно искуственно развести этого жука и расселить по краю «очага заражения».

А также делать «вбросы» внутрь этих зон заражения.

TheSteelRat

Посмотрите видео по ссылке внизу статьи. В нём в конце как раз показываются естественные враги.