Сразу появилась мечта – собрать свой клон IBM PC. Мечта в то время оказалась недостижимой. В основном, конечно, из-за недоступности элементной базы, хотя информация об архитектуре, схемотехнике и BIOS уже была известна.

Разрабатывать новый компьютер я решил на базе микропроцессорного комплекта К580 с максимальным использованием всех входящих в него микросхем и с операционной системой CP/M 2.2. К этому времени у меня дома 3 года трудился «Микро-80» с телевизором «Юность-401», самодельной клавиатурой и с кассетным магнитофоном. Манипуляции с кассетами уже изрядно нервировали.

В том же 1984 году мне удалось всеми правдами и неправдами заполучить списанный неисправный «Фрязинский дисплей» — Электроника 15ИЭ-00-013. Я его благополучно починил и он должен был стать терминалом компьютера. Дисплей был частично совместим с терминалом VT52 и имел интерфейс Стык С2 – аналог RS-232.

Итак, было решено максимально повторить архитектуру материнской платы IBM PC, но на 8-разрядном микропроцессоре. В компьютере были применены:

— КР580ГФ24 – тактовый генератор

— КР580ВК28 – системный контроллер

— КР580ИК51 – последовательный интерфейс

— КР580ВИ53 – программируемый таймер

— КР580ИК55 – параллельный интерфейс

— КР580ИК57 – контроллер прямого доступа к памяти

— КР580ВН59 – контроллер прерываний

— КР580ИК80А – микропроцессор

— К573РФ2 – ПЗУ 2 килобайта

— К565РУ5 – ОЗУ 64 килобайта

— К589ИР12 – буферные регистры

— К589АП16 – шинные формирователи

— К170АП2, К170УП2 – приемник и передатчик интерфейса RS-232

— К155, К555 – логика

Компьютер должен был иметь шину ISA-8, но лишь с 16 линиями адреса. Контроллер флоппи родной от IBM-PC. Повторить его не представлялось возможным – отечественный аналог I8272 к сожалению отсутствовал. Кроме того, в компьютере должен был быть интерфейс к кассетному магнитофону (впрочем, как и в первых IBM PC) для обмена информацией с Микро-80 и имеющейся на работе системой (Микро-80 + сдвоенный 8-дюймовый дисковод + CP/M 2.2 + интерфейс к кассетному магнитофону).

Компьютер создавался для себя, изготовлен в одном экземпляре, информация о нем ранее нигде не публиковалась и не имел имени… Именем пришлось пожертвовать, так как в двухкилобайтном ПЗУ каждый байт был на вес золота. Условно я его называл «Микро-84». По этой причине при включении на экран выдавалось только самое аскетичное приглашение:

>

В ПЗУ располагалась программа-монитор, загрузчик операционной системы и некий функциональный аналог BIOS IBM. Помню, что пришлось изрядно потрудиться, чтобы разместить все это в 2-х килобайтах.

Монитор был написан на ассемблере. Он позволял просмотреть и модифицировать содержимое ячеек памяти, заполнять ячейки памяти константой в заданном диапазоне адресов, запускать программы с произвольного адреса, записывать и считывать с магнитофона содержимое блоков памяти и запускать загрузчик операционной системы. Была реализована обработка прерываний от системного таймера и системное время. Для внешних программ были системные вызовы – вывод символа на экран, проверка нажатия клавиши, ввод символа с клавиатуры, ввод и вывод байта на магнитофон и чтение и запись сектора на диск.

Кстати, о дисках. 5-дюймовые дискеты были почти не доступны, впрочем, как и 8-дюймовые. Поэтому, было большое желание увеличить объем информации хранящихся на них. Напомню, что первые дискеты IBM PC хранили только 160 Кбайт на одной стороне. Экспериментально я обнаружил, что на дорожку дискеты (всего их было 40) можно записать не 8 а 9 секторов по 512 байт на сектор. Это дало прирост емкости на 20 кбайт! Кроме того, если сделать еще один вырез в конверте дискеты, то можно использовать и вторую сторону дискеты, просто перевернув ее. Таким образом, на одну дискету помещалось уже 360 кбайт! В IBM PC/XT такая разметка стала стандартной.

Безымянный компьютер с псевдонимом «Микро-84» бесперебойно трудился у меня дома 5 лет. За это время, с помощью программы “WordStar 3.0» на нем были написаны:

— диссертация – 1 штука

— много штук статей

— книги 3 штуки

Было разработано множество программ на ассемблере, Бейсике, Паскале, С, Forth, кросс-ассемблере-86, кросс-ассемблере I-8051.

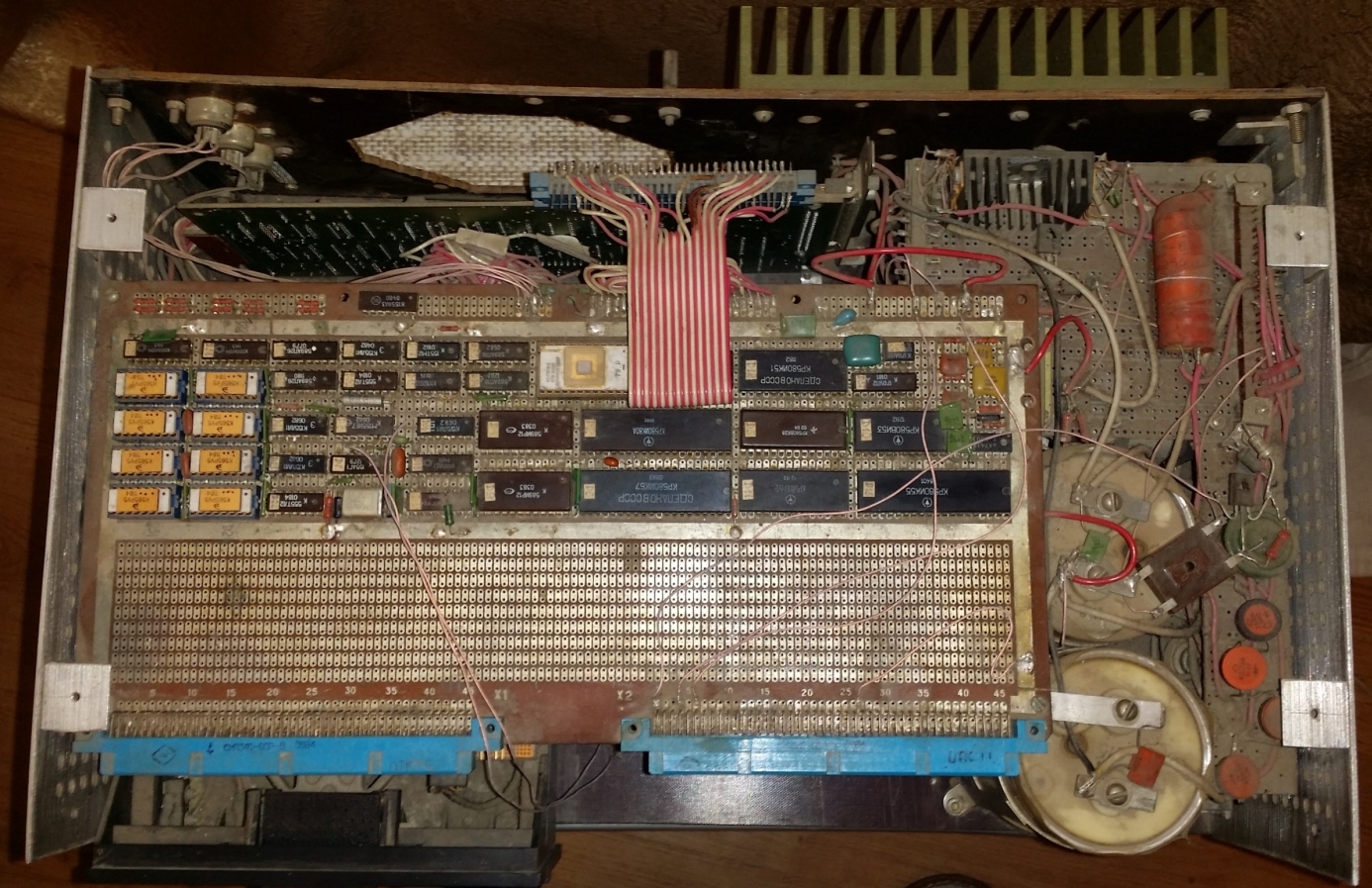

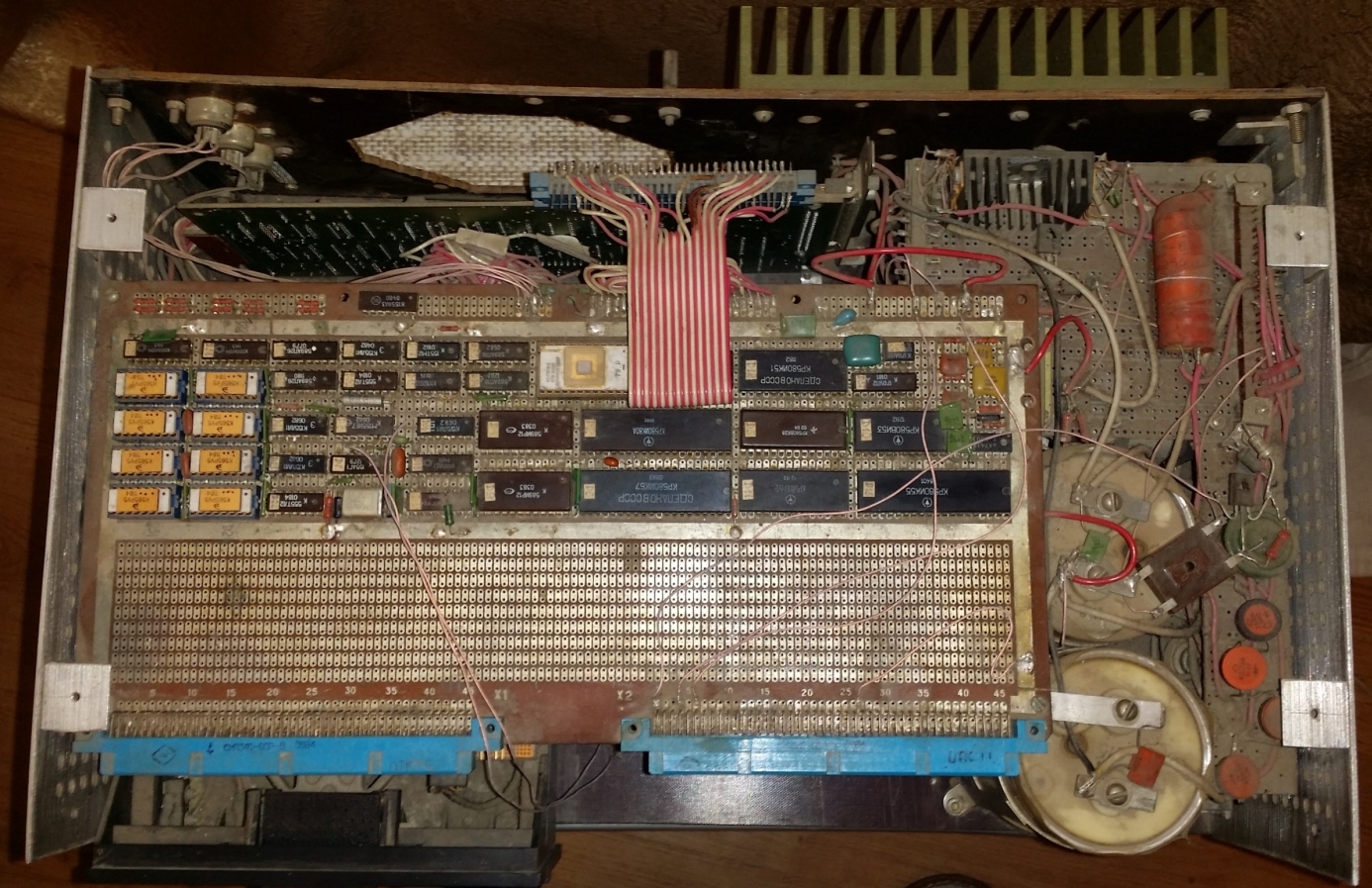

Весь компьютер собран на одной макетной плате, на которой было оставлено место для предполагаемого, но так и не реализованного RAM-диска. Микросхемы памяти К565РУ5 были большим дефицитом и в основном существовали в виде половинок (32Кбит) и четвертушек (16Кбит). Мне так и не удалось набрать еще хотя бы 64Кбайта. Драйвер электронного диска для CP/M 2.2 был написан, опробован но в данном компьютере не понадобился.

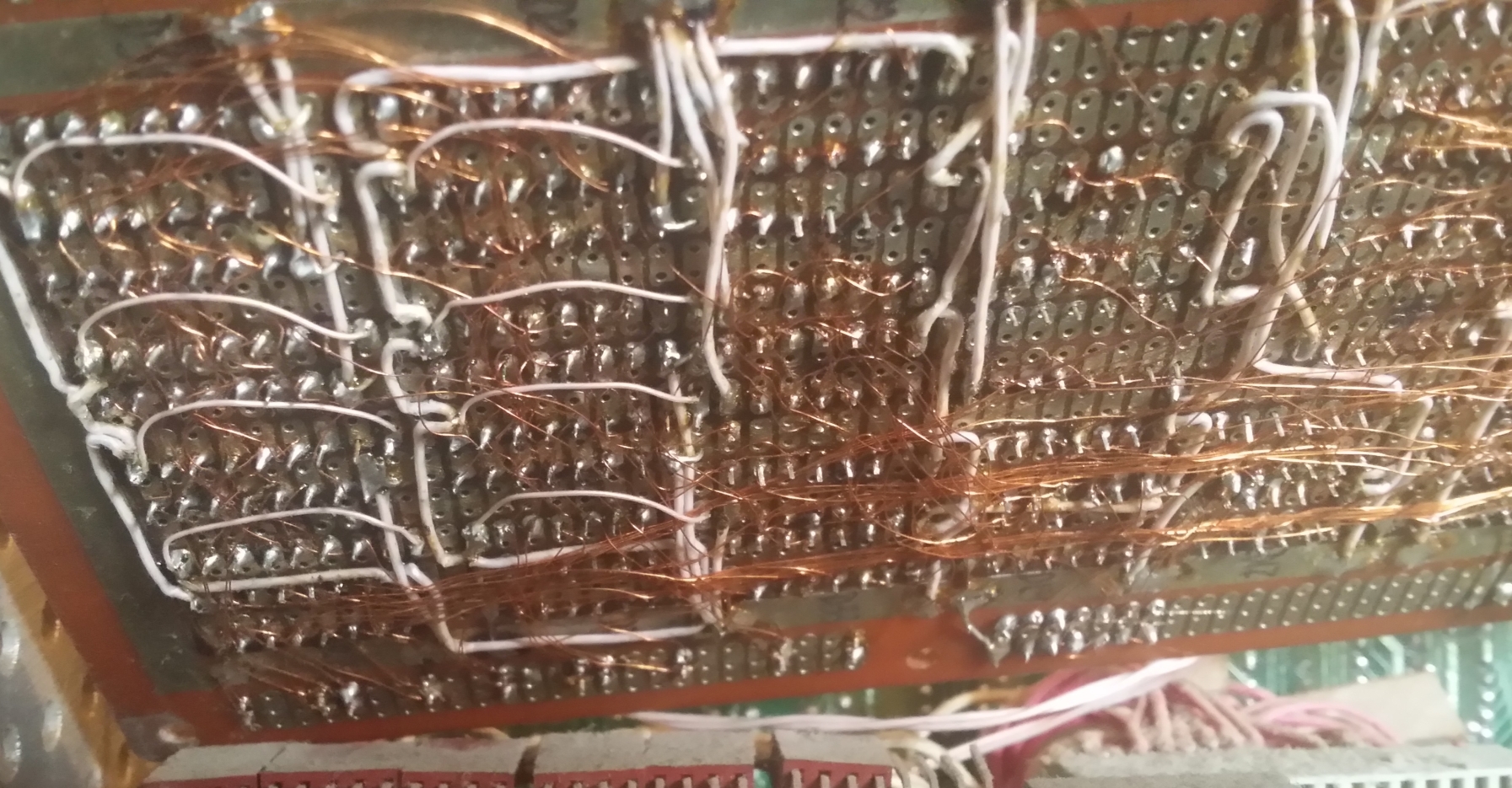

Монтаж велся неким доставшимся по случаю тонким проводом в эмалевой изоляции, который легко лудился при нагревании паяльником. Очень удобно, но тут была и опасность случайно нарушить ее и получить контакт там, где он не нужен (КЗ). Соединение с платой контроллера дисководов, который установлен вертикально, сделано шлейфом.

На задней панели есть разъемы для магнитофона, терминала (такой же круглый, как и для магнитофона) и разъем параллельного интерфейса. Когда у меня появился матричный принтер (в 1985 году) был написан загружаемый драйвер для интерфейса CENTRONICS. Шестиугольное отверстие, через которое видны «потроха» платы контроллера дисководов, предназначалось для весьма шумного вентилятора. Вентилятор был снят, подарен отцу, из которого он сделан оконную вытяжку. Тоже до сих пор работает!

На передней панели в верхней части раньше была декоративная накладка, придающая компьютеру законченный вид. Потерялась, не нашел. Там же, была выведена одинокая кнопка “RESET”, которая сейчас просто болтается на проводах. Выключатель питания отсутствует. Включать-выключать просто вилкой питания. Корпус – это шедевр! При его изготовлении было просверлено 1176 отверстий! Хорошо не сам. На станке сверлили. До сих пор не пойму – зачем мне это было нужно…

Блок питания был собран из всего, что удалось достать. Особая гордость – электролиты кажется на 10000 мкФ.

В 1989 году у меня дома появился (слово то какое, мистическое) клон IBM PC/XT с 20 Мбайтным жестким диском. Старый, добрый «Микро-84» переместился сначала на антресоли, а затем и в гараж. Так он и провел в глубоком анабиозе 27 лет, потеряв 1 дисковод (подарил я его не помню кому) и вентилятор на задней панели, собирая всю гаражную пыль, окутываемый выхлопными газами, в холод и зной.

И вот, через 27 лет забвения и спустя 32 года после рождения компьютер был принесен домой, кое-как очищен от пыли и передо мной встал извечный вопрос – «Включать или не включать?». Блок питания на 4 напряжения — +5Вольт, -5Вольт, +12Вольт и -12Вольт внушал большие опасения. Все электролиты изрядно подсохли, нет уверенности, что при перемещениях ничего не оторвалось и не закоротило. И я рискнул!

Терминал 15ИЭ-00-013 уже давно был выброшен и, наверное, многократно переплавлен во всякие полезные вещи (ну очень он был тяжелый, весь такой металлический). Ирония прогресса – в качестве терминала я использовал домашний компьютер с 8-ядерным процессором 4,3 ГГц, 16 Гбайтами RAM и с несколькими терабайтами дисковой памяти. Пусть, прочувствует, что такое настоящая работа! СОМ-порты уже анахронизм, поэтому использовал конвертор USB-COM. В качестве терминальной программы – Procomm terminal emulator Lite.

Чудо произошло! Дисковод раскрутился – проверяя наличие дискеты, а терминал отобразил некую крякозябру! Вроде я помнил, что по умолчанию у меня была выставлена в мониторе скорость обмена 19200 бит/сек. Но оказалось это не так. Терминал 15ИЭ-00-013 максимально работал на 9600. Изменив в настройках терминалки скорость и указав наличие 2-х стоповых битов получил односимвольный привет из далекого прошлого:

>

Понажимал на кнопки, вспоминая что там у меня за команды были реализованы. По команде «R” – загрузка ДОС произошло обращение к дисководу, загорелся красный светодиод, раскрутился шпиндель. На экран несколько раз было выдано лаконичное сообщение –

#5#5#5#5#5

Не помню точно, но, кажется, это у меня было сообщение об ошибке – отсутствие дискеты в дисководе. Бросился искать 5-дюймовую системную дискету. У меня хранится их некоторое количество. Но тщетно… Все дискеты оказались либо в формате IBM PC либо не содержали образ CP/M 2.2 Компьютер выдавал сообщение (не системная дискета) –

#F#F#F#F#F

Не теряю надежду, может еще найдется системная дискета. Во всяком случае, все доступно в интернете. Правда придется опять написать новый BDOS и BIOS для CP/M 2.2. Может когда закончу работать…

Вот такое свидание с уникальным, в истинном смысле этого слова, старым но бодрым компьютером. Главное, что живой!

Комментарии (239)

kgbplus

09.04.2016 14:11+4Сурово, снимаю шляпу! Сколько времени ушло на создание этого компьютера?

SNPopov

09.04.2016 14:25+3Разработка схемы, изготовление, отладка — 1,5 месяца. Разработка монитора, отладка — 1,5 месяца. Адаптация CP/M под новое железо — 1 неделя (был уже значительный опыт). Молод был, горяч…

kgbplus

09.04.2016 15:32Если не секрет, а с какой целью изучалась адаптация CP/M? Под какое железо ее адаптировали?

SNPopov

09.04.2016 15:44Под Микро-80. В 1981 году у нас в лаборатории (МИЭМ) появился очень своеобразный 8-дюймовый сдвоенный польский дисковод. Их еще потом ставили на СМ-1800. И был чип I8271 — контроллер дисков одинарной плотности. Сделали контроллер. Долго мучались с тем обстоятелством, что по команде HOME он перемещал головку не на 0 дорожку, а на минус первую. Странный такой. Удалось решить проблему аппаратно. Вот под это железо и делалась первая адаптация CP/M.

vanyamasnuha

09.04.2016 15:39+1Почему в то время unix-подобные ос не использовали на домашних пк? Ведь первый unix появился в 1969 году.

SNPopov

09.04.2016 15:52Первый порт UNIX для с компьютеров с архитектурой отличной от PDP-11 появился только в 1981 году. Microsoft купила лицензию у BELL LABS и выпускала ОС под маркой XENIX. Была выпущена XENIX86 для IBM PC. А что касается первых персональных компьютеров, то они в большинстве своем были 8-разрядными в лучшем случае с 64 Кбайт ОЗУ, а UNIX был весьма требователен к ресурсам.

skolk

09.04.2016 16:50Даже МОС ЕС (Amdahl UTS) появился до 1980-го. Не считая самого известного порта на VAX (в СССР — СМ-170x). А первый порт заработал 28 апреля 1977 г. в Университете Вуллонгонга в Австралии на 32-разрядной миниЭВМ Interdata 7/32 (нечто среднее между ЕС-кой и Motorola 68000). minnie.tuhs.org/Archive/Other/Interdata/miller.ps

SNPopov

09.04.2016 17:00+132 разрядный процессор! Это — ключевое слово. CP/M занимала в оперативной памяти 6 Кбайт и была вполне работоспособна на компьютерах с общим объемом 16Кбайт. Она продавалась! Вы наверное не очень себе представляете время становления ПО как товара народного, так сказать, потребления. Это сейчас в булочной можно на сдачу прикупить какой нибудь Oficce 2016 а в те времена даже просто информацию о том что кто то, где то куда то что то портировал можно было узнать, только пешком дойдя до Австралии…

MartinX

09.04.2016 17:31А если так подумать, то MS-DOS был портом CP/M под x86 (так же купленным). Но Unix на тех x86 использовали обычно на всяких двухголовых 286 серверах, насколько я знаю.

SNPopov

09.04.2016 17:43+1Насчет MS-DOS дело обстояло несколько иначе.

Тим Патерсон. В 1980 году написал 86-DOS. За N тысяч $ Гейтс купил ее у него, скромно умолчав, что уже имеет подписанный с IBM миллионный контракт на разработку DOS.

Iqorek

10.04.2016 01:17+5>В 1980 году написал 86-DOS. За N тысяч $ Гейтс купил ее у него

А сколько должны стоить примерно 6к строчек кода?

Заключить миллионный контракт, намного сложнее, чем написать их, нет?mmMike

10.04.2016 06:17+1Ой… А кто у нас мама Билла была на тот момент?

QWhisper

10.04.2016 09:08+1Ну знаете, давайте еще вспомним чувака который за 10к биткоинов купил пиццу, если бы сейчас продал было бы 4млн$. Найти человека который уже сделал то за что тебе обещают миллионы, и договорится с ним, это я считаю весьма выдающиеся достижение. И едва ли у Тима, кто то купил бы 86-DOS дороже. Так что тут как и с пиццей, обе стороны были счастливы, один продал за приличную сумму, второй купил за копейки.

Да и инвестиции вещь не самая предсказуемая. 86-DOS вполне могла не взлететь и тогда бы про Гейтса мы бы вспоминали разве, что в статье типа «Курьеры развития компьютерной техники»

SNPopov

10.04.2016 09:18Я думаю вопрос о том что важнее и кто прав, кто виноват не имеет ответа. Ситуация абсолютно типична (Стив Джобс-Стив Возняк). Просто инь и янь. Связаны неразрывно.

mmMike

10.04.2016 09:29+1Если покопаться внимательней, то весь старт Microsoft обеспечен вливаниями IBM.

Ну повезло Билу с мамой… Как минимум на старте.

Ничего не имею против. Жизнь такая.

Идеализировать просто не надо. Ага… нашел он контракт… мальчик с улицы типа.

Типичный вывод капиталов из крупной фирмы (IBM) топами наружу.

Да еще потом за судьбу OS/2 обидно. Убить ее как конкурента Windows было чисто политическое решение IBM. другими словами шкурное решение тогдашних топов публичной компании IBM.

довольно грязные все эти истории если задаться целью узнать что и почему.

scg

10.04.2016 21:52Первоначально, IBM рассчитывала на CP/M, но Гэри Килдалл на встречу не явился, а люди, которых он оставил вместо себя отказались подписать документы о неразглашении. Сделка сорвалась. А вот Гейтс, подсуетился, никого никуда не посылал и стал миллиардером. Вы же не считаете, что мама Гейста сутками ходила за директоратом IBM и канючила, чтобы они обязательно купили систему у ее сына?

SNPopov

10.04.2016 22:19+1Гэри можно понять. Он как раз заработал к этому моменту достаточно денег на личный легкий самолет. И ибмовцы зря его прождали, пока он крутил фигуры в небе наслаждаясь полетом…

MacIn

11.04.2016 04:31«А вот Гейтс, подсуетился, никого никуда не посылал и стал миллиардером. Вы же не считаете, что мама Гейста сутками ходила за директоратом IBM и канючила, чтобы они обязательно купили систему у ее сына? „

Нет, конечно. Просто его номер нашли в “желтых страницах», дай, думают, позвоним. Ну раз с Килдаллом не вышло. Странно только, что они не позвонили сразу в Сиэтл компьютерз Патерсону, да?

skolk

10.04.2016 12:28Действительно не представляю. Я надеялся, что 9-дорожечная лентосеть работала не хуже дискеттосети.

MacIn

11.04.2016 04:21Так и было — были слеты и обмены.

skolk

11.04.2016 06:10SHARE, DECUS — слышал. Софтпанорама — участвовал, но это уже дискетты. А до 1985 в СССР что-то такое было?

MacIn

11.04.2016 16:44Специальных — не знаю. Но были академические всесоюзные конференции по проблематике ЭВМ, всякие там «Пути повышения эффективности использования вычислительной техники» и пр., куда тащили свои подборки + пустые ленты.

tormozedison

10.04.2016 09:39Тогдашний UNIX был не таким уж требовательным к ресурсами. Вот BKUNIX на 32 килобайтах ОЗУ как-то крутится с горем пополам.

vasimv

09.04.2016 17:26Unix на 8-разрядных процессорах? Как?

SNPopov

09.04.2016 17:31+2Ну я и говорю, конец 70-х, начало 80-х ПК были 8-разрядные. Поэтому никак. А вообще до появления Линукса UNIX был популярен только в весьма узких кругах профильных специалистов.

tormozedison

10.04.2016 09:21LUnix (это не опечатка) для C64.

vasimv

10.04.2016 12:20Это все-таки больше симулятор, чем реальная unix-система. CP/M и та ближе к юниксу.

tormozedison

10.04.2016 14:00Типа того. На самом деле там внутри на ассемблере всё. Но пользователь, сидящий за консолью, работает с ней как с UNIX-подобной ОС.

Eltaron

10.04.2016 12:27Попытки-то были, например в 1989 году вышла ОС UZI под какой-то комп на z80.

Просто помимо 8-разрядности и отсутствия MMU, unix ещё подразумевает собой Си. Сишные программы больше по размеру и медленней, чем ассемблерные. Если проблему с размером ещё можно хоть как-то сгладить — расширить память компьютеру, например — что, впрочем, всё равно не панацея из-за её неминуемо страничной организации — то скорость просто ставит крест на практическом применении, особенно для многозадачности.

А без многозадачности у Юникса вообще нет преимуществ, т.к. на фоне любого 8-бит Юникса CP/M просто летает.

PerlPower

09.04.2016 19:03+1За это время, с помощью программы “WordStar 3.0» на нем были написаны:

— диссертация – 1 штука

— много штук статей

Как это вообще работало в компьютерах того времени? Даже в чистом тексте диссертация или хорошая статья выходит за рамки ОЗУ. Нет понятно, там скорее всего редактор работал по принципу «окна» в файл на дискете. Но что делать, если вместо дискеты магнитофон? Насколько деревянными были текстовые редакторы тех времен? Как долго происходило сохранение? Какая была типичная стратегия для тогдашних редакторов по сохранению изменений — памяти мало, в своп файл писать долго?

SNPopov

09.04.2016 19:36+3Первые редакторы вообще были строчно-ориентированными. Вносить изменения с отображением происходящего можно было только в пределах строки. WordStar был экранно-ориентированным редактором. И все изменения отображались на экране. Только область для редактирования была всего 10-12 строчек текста. Вся работа только в памяти. Работал с отдельными файлами — например с отдельными главами, каждая в отдельном файле. Кстати, предложенные в WordStar комбинации клавиш для работы с блоками и т.д. стали стандартом дефакто.

В памяти (64Кбайт) помещалось 20-25 страниц так называемого «машинописного текста через полтора интервала». Все равно, это было небо и земля по сравнению с ручной работой (замазывание текста, вклейка фрагментов и прочие удовольствия).PerlPower

09.04.2016 22:10Как часто вы сохранялись и сколько по времени это занимало?

SNPopov

09.04.2016 22:38+3Ничего не изменилось за 30 лет. Как говорил Экклезиаст — Что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем. Вдруг вспоминаешь — а не сохраниться ли на всякий случай? Надо отметить, что если пишешь нечто, так сказать выстраданное, то ощущения и от работы и скорость ее выполнения не отличимы от сегодняшнего дня. Небольшие паузы на сохранения были практически незаметны. Для такого рода деятельности двухмегагерцовый 8-разрядный процессор и сегодня вполне достаточен.

tormozedison

10.04.2016 09:41Да, паузы при сохранении и сейчас и тогда примерно одинаковую.длительность имеют.

CoolCmd

09.04.2016 20:54как писалось и отлаживалось ПЗУ?

зачем в ПЗУ нужен Монитор если есть СР/М?

SNPopov

09.04.2016 21:32+1Все конечно писалось на ассемблере. Вначале была сделана версия монитора без драйвера дисков, загрузчика ДОС и ряда других средств (просто был модернизирован монитор от Микро-80, я был одним из разработчиков этого компьютера). В мониторе были функции отладки — назначение точки останова, просмотр и модификация регистров. Прошитая в ПЗУ эта версия и была основным инструментом отладки. Все отлаживалось в ОЗУ. После этого из монитора было выброшено все лишнее и в освободившееся место вставлен отлаженный код. Оставшиеся в мониторе возможности позволяли оживить компьютер в случае с проблемами с дисками.

dbanet

10.04.2016 15:48А чем программировали ПЗУ и на каком железе писали прошивку?

SNPopov

10.04.2016 15:53Ну я уже упоминал, что к этому времени у меня дома уже 3 года был компьютер Микро-80. Ассемблер, редактор на кассете.

Был и программатор собственной разработки подключаемый через К580ВВ55 (параллельный порт).

KonstantinSoloviov

09.04.2016 21:00Автор, развейте сомнения моего внутреннего конструктора. ISA-плата должна стоять не так как на фотографиях, а параллельно (под) основной иначе вентилятор вообще не при делах.

SNPopov

09.04.2016 21:36+1Вентилятор в любом варианте оказался ни при делах. Единственным, что по настоящему грелось в компьютере — это мощные транзисторы в блоке питания. А от вентилятора, так как он был установлен, вообще ничего не попадало. Опыт показал, что радиаторов вполне хватало, даже в самые жаркие дни. Поэтому то вентилятор и стал оконной вытяжкой…

1win1

09.04.2016 22:23+8Уважаемый автор, я снимаю шляпу! Глядя на подобные работы, я, в некоторой степени, завидую тем, кто родился в ту эпоху, когда вокруг компьютерной сферы было больше романтиков и тех самых «настоящих инженеров», которые, как сказочные герои могут сделать отменный компьютер из кучи деталей, работать на нём, а спустя три десятилетия возродить своё детище из забвения. Надеюсь, что, глядя на эти чудеса, люди и через полвека не перестанут творить техномагию и нести радость гиковским душам :)

Это круто!

Zavtramen

10.04.2016 01:19Присоединяюсь. Но немного несогласен с тем, что эпоха была совсем уж другая. Дело наверное в людях: или в тебе живет «Кулибин» или же нет. Возможно нынешнее время накладывает небольшие ограничения в том виде, что люди просто перестают задаваться этим вопросом, но не более того.

Rumlin

10.04.2016 06:55+2off сейчас часто бывает посещает идея что-то сделать, а потом находишь это в готовом виде на aliexpress… Возможности электронной промышленности сейчас огромные. /off

Mario_Z

09.04.2016 22:55Прочитав статью вспомнилась моя родная БК'шка (БК-0010), которая давно ушла в небытие. Вспомнились 8-лет радиокружка, руководитель которого заметно поучаствовал в формировании моих моральных принципов. Сам я ничего сложнее частотомера из журнала Радио на 176 серии не собирал на рассыпухе, в плане цифровой техники. Вспомнились 11 лет потраченных на проект KolibriOS, который также остался позади. Сейчас раздумывая стоит ли купить Arduino Leonardo (на самом деле Iskra Neo в связи со своим относительным нищебродством) я испытываю чувство неловкости — люди преодолевали такие сложности ради собственной мечты, а я вот уже больше года живу с пустой головой и без мечты.

Unic

09.04.2016 23:15Наверное в то время это было таким интересным вызовом, мол не благодаря, но вопреки.

И это круто :)

allter

09.04.2016 23:34> люди преодолевали такие сложности ради собственной мечты, а я вот уже больше года живу с пустой головой и без мечты.

На самом деле, если приглядеться, то все успешные достижения сделаны не только ради абстрактной мечты, но и ради вполне конкретных и теоретически-достижимых результатов (и топикстартер тому пример).

Так что, как сам практически «с пустой головой и без мечты», желаю побыстрее определиться, ради чего живёте и достигать, достигать! (сам-то я в процессе..) :)

tormozedison

10.04.2016 09:46О, помню этот частотомер, который при переключении в режим контроля показывает частоту своего же тактового генератора — 32768 Гц. Это число и сегодня любой гик вспомнит, если ночью разбудить.

Мой совет: хотите романтики — соберите сегодня что-то из того, что тогда очень хотелось, но не довелось собрать.

ysv

09.04.2016 22:59+1В свое время дизассемблировал на бумаге монитор Микро 80 и адаптировал к самособранному железу. А потом адаптировал CP/M. Классные времена были!

К сожалению, железяка у меня не сохранилась. С удовольствием бы сейчас ее оживил.

en1gma

10.04.2016 01:28про цепи стыка с2 вопрос имею. правильно ли я понимаю, что ГОСТ 18145-81 — это переведённый v.24, а ГОСТ 23675-79 — это переведённый v.28? а комбо ГОСТ 18145 / ГОСТ 23675 полностью эквивалентно tia-232c?

Mr_Destiny

10.04.2016 02:40+2Вы знаете, больше всего меня потрясло то что эта штука заработала безо всякой починки-наладки и перепайки деталей. Я имею ввиду, прошло тридцать лет — оно старше меня! Почти все время пролежало не совсем пойми где, и сразу завелось — вот это я понимаю «на века», а не как современная пластиковая фигня.

В общем, как сказали выше, снимаю шляпу.

tormozedison

10.04.2016 09:25+1Работа потрясающая, а к публикации её всё равно в те годы нигде бы не приняли. Сказали бы: наши читатели не смогут достать терминал, дисковод и его контроллер, а конкурирующие разработки обходятся мафоном и телевизором, да ещё и (как в случае со «Специалистом», например) графику показывают! Но вот теперь пришло время обнародовать схему, если таковая сохранилась, и прошивку.

skolk

10.04.2016 12:36Достаточно обнародовать адреса в пространстве ввода-вывода и разводку IRQ и DRQ. Или просто написать фразу «совпадают с PC», если это так.

SNPopov

10.04.2016 12:58+1Да, удивительно, как трудно себе представить, что в те годы термин IBM PC был известен в СССР пожалуй только нескольким десяткам человек, а особенности распределения адресного пространства, прерываний и запросов ПДП так вообще 10-15 человекам… Вот такова аудитория на тот момент. Все резко изменилось только к концу 80-х.

skolk

10.04.2016 14:19Если не жалко, выложите, пожалуйста, полный дамп Монитора,- это сделать проще всего. И, может, кто-то другой сможет сделать остальное: документировать порты и разводку, написать конфигурацию SIMH (не MESS потому, что терминал внешний, кстати, поддерживаемый MESS на уровне микропрограммы) и портировать ОС. Да и более совместимый с MDS-II Монитор, может быть.

SNPopov

10.04.2016 20:24Вам в бинарном или текстовом виде? Шучу конечно, но энтузиасты повторявшие МИКРО-80 набирали монитор в двоичном виде с помощью 16 тумблеров адреса, 8 тумблеров данных и кнопки записи. Выставил адрес, выставил данные, нажал на кнопку и так 2048 раз… Пришлите мне адрес в диалогах — я вышлю Вам бинарник (Сам его сделал недавно из тестового файла).

skolk

10.04.2016 21:12Давайте в текстовом виде на pastebin ;) чтобы всем) Я Вас когда-то по e-mail о Мониторе расспрашивал, когда увидел листинги монитора MDS-II. А я набирал с инженерного пульта только монитор PDP-8 на болгарском клоне под названием ЕС-9003 — у нее не было перфоленты, зато честные ферритовые 32 12-битных килослова)

SNPopov

10.04.2016 22:16Ну в тексте, так в тексте. http://pastebin.com/0ihbie3m

skolk

10.04.2016 22:45Огромное спасибо! А таймер как использовался: канал на передачу, канал на прием? (Ну были когда-то 1200/75 всякие.)

SNPopov

10.04.2016 22:53Не очень понял вопрос. Может Вы имели ввиду USART? Или все таки таймер? 1 канал таймера, насколько помню, генерировал задающую частоту как раз для USART, второй прерывания 20мс (50Гц, а не 60Гц как в РС).

skolk

10.04.2016 23:15Я имел в виду таймер в части использования для USART, и объяснил, когда USART мог съедать два канала таймера (в случае модемов с разноскоростными каналами, например для Видеотекс).

skolk

11.04.2016 12:36Не нашел там мнемоники Интел :(

https://www.onlinedisassembler.com/odaweb/x0b3NdVM/0

SNPopov

11.04.2016 12:50Ну машинные коды INTEL и ZILOG идентичны. Дизассемблер должен понимать, что от него хотят — получить листинг в мнемонике INTEL или ZILOG. В принципе, мнемоника ZILOG также вполне прозрачна. Никто не мешает разбираться с листингом и в ней. В инете встречал ряд вполне приличных кросс-дизассемлеров…

skolk

11.04.2016 12:57По всей видимости, это GNU binutils. И он знает только Zilog. Мне почти все равно.

skolk

11.04.2016 13:13Вы встречали таких же «облачных»?

SNPopov

11.04.2016 14:07Нет, не встречал. Последний раз пользовался дизассемблером в конце 80-х.

skolk

11.04.2016 14:30Вот то-то, думаю облачный этот один…

Интересно, а чем Вы его конвертировали? Я на Линуксе так:

(на всякий случай добавим в конец перевод строки)

echo >>0ihbie3m

xxd -r 0ihbie3m 0ihbie3m.bin

dd if=0ihbie3m.bin of=0ihbie3mm.bin bs=2k skip=31

(образ пустого ОЗУ дизассемблировать не хотелось)

AbnormalHead

11.04.2016 20:32В основу монитора положили код от микро-80?

SNPopov

11.04.2016 20:38Да, конечно. Но там его немного осталось — в основном интерпретатор командной строки и драйвер записи/чтения с магнитофона

Nataly75

10.04.2016 10:01Уж больно громоздко и монстроподобно. Даже в те года всё можно было делать аккуратнее и компактнее. Припоминаю, у меня (может >= 85 г.) была одна плата, примерно 20х30см. Но там было всё — и видео (80х25!), и FDD, и ROM/RAM диски кб на 256. А рядышком стоял аккуратный БП и компактный ТВ-монитор. Клавиатура тоже самопал, но со своей схемой. Романтика)).

SNPopov

10.04.2016 10:07+2Простите за вопрос. А Вы в те годы (1985) в СССР жили? Или имели доступ к импортным 256 кбитным чипам RAM и 8-32 Кбайтным чипам PROM? Вы знаете, человеческая память не самый надежный инструмент. Может это уже были 90-е годы? Фото платы вполне бы разрешило мои сомнения.

Nataly75

10.04.2016 10:19А я не говорил что чипы были 256 кбайтные. Было 4 ряда по 64, а вот ПЗУ были 4 х 27256.

Нет, это было точно до 1990 года. Потому как в этот год и именно с этой платой было событие, которое я очень хорошо запомнил.))

К сожалению фото нет, как и самой платы. Всё ушло в 90-х.((

SNPopov

10.04.2016 10:31+1Ну вот все и разрешилось. Первые EEPROM INTEL 27256 появились только осенью 1989 года. Аналоги у других производителей только в начале 90-х. Так что Ваш компьютер вряд ли был моложе 1990 года…

Nataly75

10.04.2016 11:09+1Не, не, не. То что моложе — однозначно.)) Возможно 256 уже стояли позже, на момент продажи. Ради спортивного интереса нашел пару МС, которые использовал на этой плате. DM81LS07N, похоже 80 г.в. 8037B. В то время мне случайно попали пару импортных плат, купил по смешной цене в каком то комиссионном магазине. На одной и был Mostek Z80.

Ха! Зато нашел сейчас U808D! Как бы это не 8008 ГДР-овского производства. Даже не подозревал что он у меня есть.))

SNPopov

10.04.2016 10:47И вообще, поймите меня правильно. Я просто поделился с читателями своим душевным состоянием — радостью и пытался разделить с ними «тяжесть» ностальгии по тем времена. Вопросы эстетики, технических характеристик, приоритетов и тому подобное вообще за рамками статьи.

Nataly75

10.04.2016 11:36Не, нет вопросов конечно. Всё ж зависит от ситуации, обстоятельств, приоритетов и т.п.

Сейчас жалею, что абсолютно ничего не сохранилось с тех пор. Некоторые исходники остались и то более позднего периода.

Я помню этот ваш цикл статей Зеленко, Панов, Попов. Учился по ним.))

KonstantinSoloviov

10.04.2016 16:10+1Очень рад, что Вам посчастливилось воплотить свои идеи в то время!

СДЕЛАНО В СССР!

И все же уважаемый Автор, давайте все таки не романтизировать СССР. Уверен, очень многие мечтали сделать то, что сделали Вы, но остались в нулевой точке этого квеста, а именно с вопросом ГДЕ ДОСТАТЬ все эти КР580ВК28, КР580ИК51, КР580ИК57 и т.д.

Опасаюсь, что популярный нынче романтизм совка еще сыграет с нами злую шутку.

SNPopov

10.04.2016 16:25+2Не испытываю сейчас и насколько помню не испытывал в 80-е особых иллюзий насчет СССР. Прекрасно осознаю, что все хорошее что было, в основном первое следствие собственной молодости. Расцениваю как своеобразный инфантилизм восприятие социальной защищенности как нечто само собой разумеющееся. Дети ведь тоже воспринимают родительскую заботу как должное. Но испытываю глубокое презрение к тем волкам, которые прекрасно понимали все это и целенаправленно использовали это понимание для безудержного обогащения в 90-е.

Nataly75

10.04.2016 11:53«Сразу появилась мечта – собрать свой клон IBM PC»

А в 90-х уже продавались печатные платы для пайки. И мне-таки удалось собрать ХТ клон. Вот энтузиазм был! И БИОС модифицировался и тесты писались… Как вспомню, так вздрогну.))

MartinX

11.04.2016 17:56Интересно, а что за платы? Что-то в духе Ассистента? Впервые слышу на них. Наборы микросхем использовались импортные или отечественные?

MacIn

11.04.2016 18:36Действительно интересно. Потому что «официальные» клоны — ЕС — имели сложнейшие платы в 4-6 слоев.

Nataly75

12.04.2016 13:13Нет, это не ЕС. Полноценная ХТ, платы 2-х сторонние, с метализацией, без маски, без ничего, разведены под СНП59-96 разъёмы только. А так всё отдельно, как положено. Только CGA была огромной, ну и материнская естественно. Если на радио-рынке продавали, то это не какой-то там эксклюзивный набор был. При том что у нас не столица.))

Недавно натыкался на портянки-схемы от неё, как бы не выбросил.

В гугле, по быстрому, ничего похожего не нашлось.((

MartinX

12.04.2016 19:45Мне даже больше интересна схемотехника, хотя бы на чьего производства все это собиралось? Особенно всякие видеоадаптеры, контроллеры довольно сложные. Или использовались готовые мультикарты от обычных ПК?

Nataly75

13.04.2016 15:33Схемотехника ХТ 1:1, но разводка наша, под наши разъёмы, я уже говорил.

Какие готовые «мультикарты от обычных ПК» вы знаете с СНП59-96?

Nataly75

13.04.2016 15:47Но если поставить родной ISA разъём-маму и воткнуть любую ISA плату, то работать.будет. Проверено. И отчего ей не работать, если схема родная! Ну или почти родная, сейчас уже не помню.

skolk

10.04.2016 12:31А почему не портировали ISIS-II?

SNPopov

10.04.2016 12:51+1Хм… ISIS-II… Ну, во-первых. Эта система по-сути внутрифирменная. Поставлялась только с системами разработки MDS INTEL. Очень сильно ориентирована на фирменное железо. CP/M — настоящий прорыв в область открытых систем! Единственное жесткое требование — наличие процессора I8080 или Z80. Все описано в мануале как адаптировать ее под любое железо. Под ISIS-II разработка велась на ассемблере, либо на языке PL/M (некая адаптация PL/1 для микропроцессоров). Ну а в CP/M уже к началу 80-x море компиляторов (С, Pascal, Basic, Fortran и т.д.). И это помимо множества программ напрямую не связанных с программированием (редакторы, электронные таблицы, СУБД). Знаю, что в СССР дизассемблировали и адаптировали ISIS-II в неких закрытых «ящиках», ВНИИЭМ например.

skolk

10.04.2016 13:28Насколько я понимаю, в СССР она жила на цельнодраных iSBC 80 10. И в качестве BIOS честно использовала наш любимый Монитор.

tormozedison

10.04.2016 13:54У этого тонкого провода изоляция не эмалевая, а фторопластовая, а называется он МГТФ.

SNPopov

10.04.2016 15:37+1МГТФ только питание разводилось. Всмотритесь, там тоненький провод в эмалевой изоляции.

skolk

10.04.2016 17:05В народе его зовут обмоточным. Трансформаторы из такого.

SNPopov

10.04.2016 17:14Вполне возможно, но там весь секрет был именно в составе эмали. Попробуйте залудить обычный провод в эмалевой изоляции без предварительной очистки скальпелем, например. Может и получится, но при пайке Вы сильно перегреете микросхему.

skolk

10.04.2016 17:20Мне кажется, дело просто в паяльнике погорячее — с температурой выше разложения этой эмали.

MacIn

11.04.2016 17:14+1Не-а. Есть эмали, которые паяльник на 50Вт не берет, а есть посветлее, которые 25Вт залуживаются, эмаль выгорает. Разные виды эмали. Обмоточный провод как раз с термостойкой эмалью.

MartinX

10.04.2016 17:23+1Спасибо за статью, прочитал с интересом (и даже потом вычитал сайт по компьюетрам Байт, там так же есть интересная информация). Прямо таки дежавю какое-то: на днях говорил людям, что в СССР был клон i8080, что был разработан сложный Микро-80, а потом его упростили и привели схему в журнале Радио. А тут прям неожиданно читаю статью про это от самого автора… И я очень рад, что такие люди, которые творили реальные вещи, все еще живы и продолжают творить их, идя вместе с прогрессом. Время и правда было интересное, компоненты были дискретные: вот тебе процессор и микросхемы обвязки. Твори архитектуру как хочешь. Все еще достаточно просто, чтобы на тетрадном листке операционки с карандашиком диззасемблировать.

Интересно получить ответы на некоторые вопросы:

— Как за 30 лет еще УФ ПЗУ живо? У них срок хранения заявлен в несколько лет (ну пусть даже 10… но 30 — это крутая цифра).

— Удивлен тем, что после выпуска в СССР все же были IBM PC. Я понимаю, что образцы много чего завозились, тем более для всяких закрытых ящиков. Но все же почему советские клоны PC пошли только в 80х, спустя лет 10 после появления оригинала (i8080 был выпущен в 1974 году, когда как Микро-80 и другое уже могли делать в 1980. 8086 уже в 1978 выпустили)?

— Несколько провокационный, но как вы оцениваете советскую электронную промышленность? Действительно ли она могла конкурировать в зарубежной? С одной стороны есть интересные разработки, с другой — многое просто копировали (но это тоже неплохо).

— Вытекает из предыдущего: Считаете ли вы, что электронная промышленность в России убита? Если раньше мы хотя бы в задержкой в 5 лет перенимали весь опыт, то теперь слишком отстали. Аналогов современной зарубежной комплектухи почти и нет, многое так и застряло на уровне технологий 90х годов. Даже какой-нить Core 2 Duo не сделать (только VLIW Эльбрус мучают, и то многое держится на покупных блоках и чужих производствах). Мне интересна область электроники, но все такое мертвое, одна военка кое-как еще дышит. Нет такого драйва, вроде описанного в статье. Когда как в области программирования все интересно и развивается (так что электроника для меня скорее хобби, нежели профессия. хотя все мы инженеры).

— Недавно мне в руки попался КР580ВМ80А, интересно что-то потворить с ним (может что-то в стиле 86рк — опять же дискретность все позволяет). Но проблема в том, что в шаговой доступности есть только ВГ75 и контроллер шины, тактового генератора нет (а тактирование там многофазное. питание тоже мудренное, но с этим старый компьютерный БП справится.). Правда ли пишут, что просто на логике можно построить нужные сигналы? Вешать микроконтроллер для этого несколько цинично (его я лучше на ввод-вывод, работу с диском и звуком пущу).

skolk

10.04.2016 18:27+2Для многих ППЗУ теперь официально заявляется время сохранения 100 лет. Возможно, 10 лет,- это при 60° C. А вот для современных MLC NAND, стоящих во всех бытовых флешках, заявляются только 1000 либо 500 часов! :( (т.е. полтора месяца или 3 недели) Да, сохранения без использования. И мы их как-то храним… ;)

MartinX

10.04.2016 19:38Ну на фоне SSD — это да. Правда я чаще встречал сообщения, что такие ПЗУ не переживали столько времени и менялись в подобных обзорах.

AbnormalHead

10.04.2016 19:35Недавно мне в руки попался КР580ВМ80А, интересно что-то потворить с ним (может что-то в стиле 86рк — опять же дискретность все позволяет). Но проблема в том, что в шаговой доступности есть только ВГ75 и контроллер шины, тактового генератора нет (а тактирование там многофазное. питание тоже мудренное, но с этим старый компьютерный БП справится.). Правда ли пишут, что просто на логике можно построить нужные сигналы? Вешать микроконтроллер для этого несколько цинично (его я лучше на ввод-вывод, работу с диском и звуком пущу).

Кроме процессора i8080 для создания «компьютера» достаточно обычной логики. Посмотрите как сделаны компьютеры Специалист, Орион.

Чтобы сделать из i8080 аналог 8-битного микроконтроллера вообще потребуется не более 10 микросхем — процессор, ПЗУ, статическое ОЗУ, порт ввода-вывода и пяток микросхем мелкой логики. Но все же рекомендую i8080 заменить на z80 как более продвинутую версию процессора от Интел. Как, минимум не нужно будет мудрить блок питания с тремя напряжениями.

PS. Покурите форум http://zx-pk.ru/ — там много специалистов, которые занимаются подобной техникой.

MartinX

10.04.2016 19:59Z80 интересен, но его пока нет. ВМ80 просто случайно попался, а раз так, то руки чешутся пустить его в дело. Пусть даже будет все предельно просто (тут вы правы, что микросхем потребуется немного, а с динамической ОЗУ смысла особого возиться нынче нет. правда вы меня заинтриговали, если контроллер шины делается на логике — этот вопрос я не изучал еще). А питание не парит, ибо конструкция из интереса и любой AT/старый ATX имеет -5 вольт линию (+5 и +12 подавно). Так же как и мечты попробовать сваять процессор целиком на логике (транзисторы уж слишком жестко, на них калькулятор еще можно было бы), но это долгосрочные планы :).

А если заказывать, то есть кандидаты вроде NEC V20 (но x86 набор микросхем веселее доставать, дороже уж точно), AT материнки (XT трудновато найти, да и хороших среди XT/AT очень мало осталось).

Форума и схемы буду курить по мере свободного времени. Опять же Z80 — это как правило спектрум. А последний содержал у себя БИС, функции которой клонировали все как могли (этот интересный вопрос надо будет поисследовать...).

rw6hrm

10.04.2016 20:09+1Простейшая схема контроллера шины на логике есть в книжке Л.Н.Буреева, А.Л.Дудко, В.Н.Захарова «Простейшая микро-ЭВМ», http://publ.lib.ru/ARCHIVES/B/BUREEV_Lev_Nikolaevich/_Bureev_L.N..html, страница 99. Но, если использовать устройства ввода/вывода отображёнными на память, то всё можно значительно упростить (примеры — Специалист, АОН на ВМ80).

AbnormalHead

10.04.2016 20:38+1Z80 — это процессор. Кстати все еще живой. Даже выпускаются микроконтроллеры (в современном понимании) с данной системой команд.

По поводу минимального компьютера на i8080 есть книжка

«Простейшая микро-ЭВМ».

Еще информацию можно почерпнуть на форуме nedopc.org

PS. Минимальный микроконтроллер на Z80 http://imlab.narod.ru/Electron/Z80_02/Z80_02.htm

Nataly75

10.04.2016 22:02Так уж минимальный?))

AbnormalHead

11.04.2016 20:36Есть вариант на меньшем количестве микросхем? Имеется ввиду старый добрый z80.

SNPopov

11.04.2016 20:51Считаю лучшей и самой минимальной, минимальнее некуда — всего 1 микросхема(!) реализацией полноценного компьютера в стиле конца 70-х — начало 80-х вот такую разработку — http://geoffg.net/MonoMaximite.html. Программно реализованы — VGA, интерфейс PS/2 клавиатуры, звук, накопитель (SD карточка), а также встроенный интерпретатор BASIC. И все это на одном PIC32. Есть клоны со спичечный коробок…

AbnormalHead

12.04.2016 00:09+1Таких современных микроконтроллеров с USB, встроенной сетевой, кучей других последовательны/параллельных портов и спец модулей типа PWM сейчас хоть пруд пруди. Речь шла про старый добрый z80 в сравнении с i8080.

Nataly75

12.04.2016 13:45Смотря что вы вкладываете в понятие контроллер на Z80.

И даже Ваш вариант на одну мс можно сократить.))

AbnormalHead

12.04.2016 15:18Подразумевалось схема, которую можно назвать микрокомпьютером, а именно: ЦПУ, ПЗУ, ОЗУ и хотя бы один порт ввода-вывода. Т.е. то, чем обладает любой микроконтроллер начиная с i8031 (хронологически не буду утверждать, что он был первым)

Nataly75

13.04.2016 16:42Минимальный контроллер на Z80 может быть и без ОЗУ ведь… Либо без ПЗУ, логично? Вот и считайте.))

AbnormalHead

13.04.2016 21:48Ок.

1.Возьмем случай без ОЗУ. Хотел бы я посмотреть какой функционал можно реализовать всего на 2-х десятках регистров и без стека.

2. Теперь случай с отсутствием ПЗУ. Где вы собираетесь хранить программу? В ОЗУ? Как предлагаете занести программу в ОЗУ перед подачей напряжения на процессор? Любой внешний загрузчик программы в память добавляет количество корпусов в схему.

Это только то, что с ходу пришло в голову.

Nataly75

14.04.2016 06:441. Вы интересовались минималом? Теперь Вам нужен функционал....)) Музыкальный звонок, например — ОЗУ там ни к чему. Попадался такой контроллер.

2. А если подумать? Чисто теоритиЦки. Существуют ведь мс и энергонезависимого ОЗУ… Да и ручками раньше вводили и ничЁ. Запоминается на раз. До сих пор начало загрузчика помню в восьмеричных кодах)).

AbnormalHead

14.04.2016 10:051. Вот только не надо впадать в крайности. Я уже писал что я подразумевал под минимальным микроконтроллером — аналог любого современного микроконтроллера, но на элементной базе z80 начала 80х.

2. Чисто теретиЦки для изучения микропроцессоров и даже для создания рабочего компьютера даже сам микропроцессор не нужен — достаточно иметь много мелкой логики и еще больше терпения.

Alexeyslav

14.04.2016 11:59Ну что ж, тогда это будет процессор Z80, 537РУ10 в качестве RAM, ПЗУ-шку на любой вкус, дешифратор адреса 555ИД4(ИД10?) немного логики для коммутации сигналов СS и дешифратора адреса 4-5 корпусов, и 580ВВ55 в качестве интерфейса ВВ.

Nataly75

15.04.2016 09:33Никакой логики.)) Если по классике: z80, 2764, 6264, 8255, 7404 достаточно.

Alexeyslav

15.04.2016 10:30Вот чертовка, и правда можно разрулить. Но всё же, инверторы это уже логика.

Nataly75

15.04.2016 10:39Без генератора никуда ведь. Ещё пару инверторов останется.))

У Далласа было энергонезависимое ОЗУ… Я человеку намекал выше, но он отчего то психонул.))

rw6hrm

15.04.2016 11:36Генератор на одном транзисторе делается ;), никакой логики

Nataly75

15.04.2016 11:48Можно и так, только это уже слишком low level.))

А на плате всё это может выглядеть как 3 больших DIP корпуса, потому как генератор с кварцем хорошо помещаются под процессором, внутри панельки, так же как и ОЗУ (в DIP-28) под ПЗУ. Чем не контроллер! Что и помечтать нельзя?)))

Alexeyslav

15.04.2016 15:53Не очень хорошее решение. Такие генераторы не такие стабильные как хотелось бы, и могут на ровном месте появится проблемы с помехами. Да и на логике генераторы выглядят не лучше — это решение так себе. Лучше использовать сразу кварцевый генератор в корпусе размерами порой даже меньше самого резонатора.

Если слегка подерибанить, можно такой извлечь из достаточно старой мобилки генератор на 10Мгц и точностью в 2..3PPM.

rw6hrm

15.04.2016 17:25Если генератор тактовый для процессора, то точность не нужна. Если как задающий для видео, то и тут точность не особо нужна, допуск стандарта достаточен. Если как тактовый для СОМ-порта, то тут уже точность повыше, но в реале опять же получается вполне достаточно. В своей конструкции(ссылка ниже есть) я так и сделал, и ничего, СОМ-порт жужжит стабильно, даже на 115200. Да и в тех же Денди тактовый сделан на транзисторе, причём на 26 МГц — и всё нормально. Точность кварцевого генератора важна как раз для синтезаторов сетки частот, в тех же сотиках или радиостанциях, а в компьютерах можно не обращать внимания. Помехи? Они есть в любой цифровой схеме, на чём бы её не делали.

Alexeyslav

15.04.2016 22:25Транзистор это аналоговая схема которую довольно сложно правильно развести и экранировать. Помехи есть, но в цифровой схеме они будут синхронны с генератором и проблемы не представляют, темболее что можно отфильтровать. Страшнее наведённые помехи, к ним простые схемы очень чувствительны и способны выдать на выходе слишком короткий импульс, который процессор не переварит и «залочится» что внешне будет выглядеть как зависание.

AbnormalHead

16.04.2016 00:45Ну так я такую схему ранее приводил в качестве примера. http://imlab.narod.ru/Electron/Z80_02/Z80_02.htm

Nataly75

16.04.2016 20:12Сейчас такими схемами никого не удивишь.

По аналогии с автором публикации, валяется дома в корпусе от свича CPM на Z80: 64 RAM, 256 Flash, 2 UART + индикаторная панель. Малого пытался присадить, да куда там...((Rumlin

17.04.2016 06:30надо было собирать именно ZX Spectrum с накопителем, т.к. цепляет «поиграть» (не важно во что — главное никогда раньше не видел это), а потом остальное.

Nataly75

17.04.2016 07:17Так этих Спектрумов в своё время было собрано немерянное количество, и в основном с накопителями. Контроллер распаивался на свободном месте Ленинград-2.

Nataly75

17.04.2016 08:51Сейчас есть планшет, есть мобильник на Андроиде, остальное всё скучненько((.

MartinX

12.04.2016 23:02Интересный проект, знаю про него. Но это все же эмулятор. FPGA в данном случае интересна тем, что даст точные тайминги (все же это программируемый набор из 100500 логических элементов). Он скорее интересен тем, кому хочется автономный ПК. И скорее он из рода всяких RaspberyPi, чем старых систем (штатно идет он с бейсиком, но мощности хватает эмулировать и старые ПК). Но, как вы и сказали: «возня со старым железом — отдельный вид удовольствия» :).

rw6hrm

13.04.2016 09:15… имхо абсолютно бесполезная «вещь в себе» получилась…

SNPopov

13.04.2016 09:48А вот посмотрите на ASCII терминал на одной микросхеме — http://geoffg.net/terminal.html. Возможно Вы поменяете свое мнение. Насколько я понимаю, Вы ведь тоже не так давно делали терминал. В этом терминале использован более простой чип PIC32 (DIP корпус), копеечная PS/2 клавиатура. На мой взгляд очень изящно.

rw6hrm

13.04.2016 12:02Видел раньше, заценил. Это уже полезный аппарат «для дела», ибо имеет порты ввода/вывода. Но для конечного пользователя имеет один, с моей точки зрения важный, недостаток — он только для повторения, ничего нового сам пользователь привнести в конструкцию не может. А если использовать рассыпуху — можно творить, если внезапно припрёт ;)

… хотя таких «конечных пользователей», которым надо полазить в кишочках, в наше время всё меньше и меньше…

Мой терминал, оставив ASCII-клавиатуру, уже переделан на ввод/вывод по параллельному интерфейсу, что позволило использовать его на любых восьмибитках, без СОМ-портов, адресуя как ячейку памяти или порт в/в.

Nataly75

13.04.2016 15:56Прогресс налицо. Если в то время для терминала нужно было 10 мс, то сейчас строго на порядок меньше.)) И со значительно лучшими характеристиками!

scg

11.04.2016 14:32А последний содержал у себя БИС, функции которой клонировали все как могли

Тут человек ULA отреверсил: http://www.zxdesign.info/book/

rw6hrm

10.04.2016 19:37Отвечу только про тактовый генератор: да, можно собрать на «рассыпухе», в журнале «Радио» что-то было на пяти микросхемах. Но если использовать тайное знание ;), то тактовый генератор для ВМ80 собирается на одном транзисторе и одной (!) микросхеме, её имя 155АГ3 (источник — схема компьютера «Альтаир 8800»).

А простой контроллер на ВМ80 содержит всего 8 микросхем, http://www.nostalcomp.cz/pmi80.php

MartinX

10.04.2016 19:48Спасибо. Но зачем в Альтаире так хитрили?

rw6hrm

10.04.2016 19:56Вполне возможно, что дело в цене на комплектующие в те времена и в той стране. Тем более, если сравнить тот же «Специалист» с «Альтаиром», то в первом один кварц использовался для всего, его выбор в основном диктовался требованиями стандарта телевизионного сигнала. «Альтаир» же делался именно как контроллер, с выводом на терминал, и уж потом для него сварганили плату видеовыхода. Кварц использовался низкочастотный, т.е. опять же, дешёвый, замена его не предусматривалась (про разгон тогда никто и не думал), а посидеть полчасика с осциллографом для точной настройки времязадающих цепочек народу было не влом ;) ИМХО

AbnormalHead

10.04.2016 20:29По ссылке больше учебный компьютер. Да собран он практически по даташиту от интела. В качестве генератора используется та же 580ГФ24.

SNPopov

10.04.2016 20:09+2Попробую Вам ответить. Итак, в порядке поступления вопросов.

1. Я сам удивлен. Даже пустился в философские размышления — на какой удивительной и безопасной планете мы живем. Поймать несколько частиц жесткого космического излучения у поверхности земли не получится.

2. Лаборатория В.М.Брябрина в ВЦ АН СССР была тем уникальным местом, Да 1981 году у них появились IBM PC, сразу после их выхода на рынок. В 1982 году мне удалось повозиться с IBM PC в международном институте проблем управления (МНИИПУ), СЭВовская организация. Там был 1 экземпляр. В лаборатории В.М. Брябрина появился Лексикон — редактор с оконным отображением, программа презентаций (До Powerpoint еще было много лет, TETRIS Алексея Пажитного и многое другое.

3. Первые советские клоны IBM PC — ЕС1840 и Искра-1030 появились только 87-88 годах. В 1983 году В.М. Брябрин собрал у себя на квартире несколько людей (я там присутствовал), которые имели опыт разработки микропроцессорной техники. Цель тайного сборища — как бы нам создать свой РС. К этому моменту в СССР уже удалось повторить I8086. Ну как удалось… Первые экземпляры отказывались работать при напряжении питания ниже 5,7 Вольта… Главная сложность — отсутствие таких ключевых отечественных компонентов, как контроллер DMA I8237, контроллер флоппи I8272, видеоконтроллер MOTOROLLA 6845 ну и еще кое что по мелочи. Спустя некоторое время после этого ребята из Ленинграда предложили аналог 6845 на обычных элементах, содержащий кажется около 80 микросхем. Та же история с I8272. Получался гроб, а не клон. Только после того как удалось пробить закупку импортных микросхем и появились первые клоны.

4. Советский МЭП был вполне конкурентоспособен до конца 70-х. А потом отставание резко возросло. Не мне судить о причинах.

5. Думаю, что имеющееся разнообразие электронных компонентов — это две стороны монеты. С одной стороны можно сделать одно и тоже сотней разных способов, а с другой оказывается, что в каждом секторе достаточно иметь хотя бы по одному ключевому элементу. Например, существуют десятки архитектур микроконтроллеров, а вот например на ARM Corteх-M4 можно решить практически все задачи, решаемые сегодня на других микроконтроллерах (PIC, AVR и т.д.) У нас вроде уже налажен их выпуск. И это однозначно хорошо. Что касается процессоров для массовых компьютеров, то их отсутствие на мой взгляд не критично. Вполне достаточно иметь Эльбрус для военной сферы и Байкал для военной и потребительской сферы. Так что дело движется! И конечно, просто уверен, что надо что-то делать с FPGA. Пытаться иметь отечественные всеми правдами и неправдами.

6. Я бы не стал сегодня реально возиться с паяльником и старыми чипами. Все раритетные вещи могут быть реализованы на FPGA. Тем более, что сегодня доступны платы с весьма мощными чипами по цене около 100$.

rw6hrm

10.04.2016 20:14Я бы не стал сегодня реально возиться с паяльником и старыми чипами

А зря… Хотя, если Вы стояли у истоков компьютерной грамотности в нашей стране (за что Вам большое спасибо, как Учителю), Вам это, может, уже и поднадоело, но иногда так хочется сделать что-то, чего в те времена не сделал, не успел, не нашёл, не понимал,…

Вот не получилось пощупать тогда процессор 6502 и работу с терминалом, пощупал сейчас, https://geektimes.ru/post/258578/ и https://geektimes.ru/post/255360/

SNPopov

11.04.2016 08:46Я прекрасно осознаю, что возня со старым железом — отдельный вид удовольствия. Но с возрастом все больше ценишь время. А насчет FPGA — это удивительная штука которая, по-сути, позволяет напрямую преобразовать мысль в материальный объект. Поэтому и рекомендую.

MartinX

12.04.2016 22:44Спасибо за ответ. Теперь все стало яснее.

5. Вас не смущает, что по сути покупаются готовые блоки (ARM ядро и переферия), а потом просто соединяются? Это, конечно, плюс, что можно просмотреть на закладки, но по факту сможем ли мы развивать их, если более новые версии не продадут (или более совершенные микропроцессоры придумают)? Вот с FPGA я согласен, крутых моделей у нас не производят. Но говорят, что сделать очень сложно именно софт для их программирования. Вот только почему?

6. На вашем месте я тоже не стал возиться :). Про существование FPGA знаю, хоть пока и не применял (позже надо будет заказать девборду для пробы). Но мне интересно именно попаять и построить осязаемое и топорное. FPGA интересно применить для более сложных или редких вещей. Например, чтобы не искать весь комплект IBM PC микросхем, какие-то другие компьютера, собственно выдуманные архитектуры (которые естессно никто не производил в железе). И тут прикол именно повозито с паяльником. Это как люди берут Ниву и просто едут в лес месить грязь по выходным.

Ну и интересно начинать где-то с истоков. Лампы, конечно, я не особо рассматриваю, ибо они слишком устарели и не имеют конкуренции (да и не особо интересуют меня). Но вот повозиться с рассыпухой иногда интересно. Можно взять ардуино и шилды и не думать ни о чем. А можно взять транзистор, снять характеристики и понять как он работает (к сожалению, у меня до сих пор с этим есть проблемки). Просто так можно дойти и до симуляции и эмуляции, но это не так интересно как «вау, я держу подлинный и работающий комп на железе 30 летней давности».

Rumlin

11.04.2016 09:41МикроЭВМ «ЮТ-88»

Так что мы вам предлагаем собрать компьютер, который имеет изменяемую конфигурацию. В своем минимальном исполнении, когда используется только процессорный модуль — это простая в изготовлении, дешевая одноплатная микроЭВМ на доступных микросхемах. Однако, несмотря на минимальный объем ОЗУ и ПЗУ, простейшие клавиатуру и дисплей, наш первый модуль поможет вам не только разобраться в работе микроЭВМ, но и научиться писать программы. Заметим, что это лишь наш первый этап в освоении компьютерной техники. Изготовив модуль и освоив его программирование, мы будем готовы сделать следующий шаг — расширить конфигурацию нашей микроЭВМ, добавив дисплейный модуль с полной клавиатурой и квазидиск произвольного объема.

Так, шаг за шагом, от простого к сложному, мы с вами пройдем путь от простейшей микроЭВМ к настоящему персональному компьютеру с мощным программным обеспечением на основе операционной системы СР/М.

http://jtdigest.narod.ru/kollection/ut88/1step.htm

http://zx-pk.ru/showthread.php?t=22922

DD1 КР580ВМ80А — 1шт

DD2 КР580ГФ24 — 1шт

DD5,DD6 КР580ИР82 — 2шт

DD8 КР580ВК38 — 1шт

Eg0r0v

11.04.2016 14:48Радиокружок города Раменское :)

публикация в приложении к журналу «Юный техник».

руководитель кружка Бартенев В.Г.

KonstantinSoloviov

11.04.2016 12:50+2Не удержался и сделал коллажик из части дорогих сердцу артефактов

Слева — брошюра уважаемого ТС.

Справа — попытка «реверс-инжиниринга» программы МОНИТОР ПК «Апогей БК-01» — одного из клонов РАДИО 86РК.

( в тетрадь наклеены отпечатки на фотобумаге дампа дизассемблера программы сфотографированного с телевизора — принтера-то не было )

Статья «Бейсик Микрон» — журнал «Радио»

Заметка «Не боги программы составляют» — журнал «Наука и Жизнь» — вот с этой заметки все и заверте… )

Спасибо, Сергей Николаевич!

SNPopov

11.04.2016 14:05Приятно видеть, что сохранили, не стали селедку заворачивать… Иногда ловлю себя на мысли, что не смотря на всякие сканеры, принтеры, CAD, Word, «OK, Google» записанное и зарисованное руками на листе бумаги хранит в себе не только голую информацию, но и эмоции, испытываемые при написании…

KonstantinSoloviov

11.04.2016 15:12+1Согласен, помню когда в Московском Политехническом Музее увидел рукописные заметки академика Лебедева, испытал чувство прикосновения к истории. Наверное, такое испытывает какой-нибудь литературовед работая с рукописями Пушкина.

Alexeyslav

11.04.2016 14:04Хм… тоже баловался такой фигнёй, правда попроще и с ЖК дисплеем(поэтому не было необходимости в видеопамяти и схем организации развёртки) 20x8 символов.

Для RS-232 существовала специальная микросхема 580ВВ51 а не два отдельных чипа.

537РУ10/17 в качестве второй ПЗУ и/или перезаписываемой энергонезависимой памяти.

EEPROM тех времён с УФ стиранием хранит данные до 40 лет при температуре 25градусов. И это заявленный срок ранения данных, реальный запросто может оказаться больше. И там ячейки не совсем являются конденсаторами, они скорей выполняют роль ловушки для заряда и технически могут хранить вечно. Если бы не деффекты кристаллической структуры.

SNPopov

11.04.2016 14:36Насчет 40 лет, это Вы явно погорячились. ППЗУ К573РФ2 это аналог I2716. В даташите на него сказано — хранение до 3-х лет при стандартном комнатном освещении и до 1 недели при попадании прямых солнечных лучей… Прямых солнечных лучей не было. Так что, 32 года это малопонятный но достойный результат.

Alexeyslav

11.04.2016 18:46до 3-х лет это в крайне суровых условиях эксплуатации, если не ошибаюсь при температуре в 85 градусов цельсия. А эти, в керамике, 40 лет при 25 градусах. При более низкой температуре и того больше. И кстати там вроде бы срок еще зависит от того запитана микросхема или нет.

SNPopov

11.04.2016 19:44Ну что сказать, у INTEL сказано так:

Alexeyslav

11.04.2016 21:24+1Тут вообще-то сказано про стирающее излучение. При комнатном свете стирание произойдёт через 3 года, а под прямыми солнечными лучами через 7 дней экспозиции. Это если светить прямо в окошко микросхемы, тем более что такой уровень излучения скажется на работе самой микросхемы из-за фотоэффекта на полупроводниках. Если же её поместить в корпус, отсекающий прямое излучение то «стираться» естественным способом она будет очень долго. Заклеивают окошко это для перестраховки и во избежание сбоев при работе с открытым корпусом компьютера.

pwl

12.04.2016 00:43+1Контроллер флоппи родной от IBM-PC. Повторить его не представлялось возможным – отечественный аналог I8272 к сожалению отсутствовал.

Ну здрассьте. А как-же КР1818ВГ93?

Программный интерфейс там другой, но формат записи совместим. Я ее к спектруму приделывал, тоже CP/M грузил :)

— КР580ИК57 – контроллер прямого доступа к памяти

— КР580ВН59 – контроллер прерываний

А эти зачем если не секрет? Неужто только для обслуживания дисковода? Как-бы немаленькие корпуса, да и решить их задачи можно программно покуда внешних устройств немного…

SNPopov

12.04.2016 08:42+3Здравствуйте конечно. Ну что можно сказать в свое оправдание. Пожалуй только то, что до изобретения Доком машины времени оставался еще целый год. Да и узнал я про Дока и Марти только в начале 90-х. А так бы конечно, сел на Delorian и отправился из 1984 в 1990 схватил бы там один из первых доступных образцов КР1818ВГ93 и назад, паять контроллер флоппи.

Насчет ИК57, как бы Вам объяснить — ведь его прямое назначение — разгрузка микропроцессора от рутинной работы по перемещению блоков памяти. С этой целью и применен.

Насчет ВН59, как бы Вам объяснить — ведь его прямое назначение разгрузка микропроцессора от рутинной работы по программному опросу состояния внешних устройств и обеспечение «мгновенной» реакции МП на внешние события. С этой целью и применен.pwl

12.04.2016 19:28+1ну… я не зря ссылку на википедию привел, где во первых строках говорится:

«Микросхема использовалась во многих советских и российских персональных компьютерах, начиная с середины 1980-х годов.»

И, если, по традиции, считать, что википедия не очень точна в не некоторых деталях, то библиографическим данным, наверное все-ж можно доверять:

Коваленко В.А., Олейник А.В., Пархоменко Л.П., Солдатенко Л.М. БИС контроллера КР1818ВГ93 для накопителя на гибком диске // Микропроцессорные средства и системы. — 1986. — № 3. — С. 3-8. — ISSN 0233-4844

Впрочем не пытаюсь спорить с вопросами доступности микросхем в 84 году.

Зачем нужны контроллер DMA и PIC я в курсе. Без них очень тяжело в системах с большим количеством внешних устройств, здесь-же они составляют существенную часть «материнской» платы, а про те устройства что они обслуживают не упомянуто — вот я и подумал что можт что-то из перефирии не упомянуто в статье?

KonstantinSoloviov

12.04.2016 10:55В Радио-86РК КПДП КР580ИК57 поставлял данные в видеоконтроллер ЕМНИП «ВГ75» и заодно происходила регенерация динамического ОЗУ. КР580ВН59 вроде не было, обошлись без него.

Про «программное решение задач обслуживания внешних устройств» вспоминается один из клонов IBM PC «Поиск» где опросом клавиатуры занимался процессор на что тратилась заметная часть (чуть не 10%) ресурсов.

Каждое решение имеет свою цену.

Тот же «спектрум» был заложником принятых схемотехнических решений, которые хотя и делали его относительно простым, обрезали практически все пути к развитию.

Nataly75

12.04.2016 12:36Практически во всём приходится идти на компромис. Даже в серийном изделии (работающем в реальном времени и с деньгами, и с людЯми) применял ВГ75 без ИК57. 16 процессов аж крутилось)). Экономия, называется.))

MacIn

12.04.2016 19:31Ну так и в РК-86 тоже клавиатура программно сканируется. Ничего хорошего. Зато всего 29 микросхем. А КП действительно не было — вывод IRQ процессора посажен на пищалку.

pwl

12.04.2016 19:36Она даже в IBM PC/XT/AT программно сканируется. Только под это использовался отдельный процессор.

(Так что IBM PC — двухпроцессорный компьютер!)

MacIn

12.04.2016 20:12Не-не-не, Дэвид Блейн, это шулерство. Мы про ЦП говорим. А то можно терминал с процессором, подключенный к машине, считать органической его частью, а не периферией. 99 терминалов = 100 процессорная ЭВМ!!!

SNPopov

12.04.2016 21:05Трехпроцессорный! На материнской плате еще стоит микроконтроллер I8041 как раз для обмена в последовательном коде с клавиатурой.

alecv

13.04.2016 18:33+1Было бы интересно восстановить дисковую CP/M. Обратите внимание на эмулатор SIMH, в нем довольно развитая ветка — Altair 8800. Он поддерживает эмуляцию нескольких разных контроллеров флопа. Не исключено, что какой-то из контроллеров сделан по мотивам i8272A.

Описание:

http://simh.trailing-edge.com/altairz80.html

Подборка софта:

http://www.classiccmp.org/cpmarchives/cpm/mirrors/www.schorn.ch/cpm/intro.php

Документация (как всегда немного устарелая):

http://simh.trailing-edge.com/pdf/altairz80_doc.pdf

Образ диска можно записать из под Linux с помощью cpmtools

http://www.moria.de/~michael/cpmtools/

Только нужен дисковод 5" желательно DS/DD 360К.

SNPopov

13.04.2016 19:44Есть еще надежда, что дискета найдется. А может и схема. А может и распечатка листингов. В выходные еще пороюсь в одном секретном месте.

Rumlin

13.04.2016 20:30Это цифровая археология — попадалось мне в прошлом году сообщество восстанавливающие старинный софт с дискеток, лент и для этого ремонтирующее эти самые устройства чтения.

MacIn

13.04.2016 20:51На Орион-128 не было CP/M разве?

AbnormalHead

13.04.2016 21:50Было. Но все что мне тогда встречалось было прод процессор z80. Они, кстати, легко находятся.

Nataly75

14.04.2016 07:02Вообще то, CP/M под 8080 была писана. Но работать могла и на Z80, естественно. Хотя, в Z80 несколько отличий (а может пара всего) от 8080 команд было. Другое дело, что исходники самой CP/M были доступны, посему ничто не мешало переписать их на свой вкус, чего и делалось.

alecv

15.04.2016 14:31Вот в этой доке: altairz80_doc.pdf пишут, что контроллер дисковода DISK1A

от Compupro 8-16 был тоже собран на i8272a (п. 13.2).

Можно в принципе склеить из кусочков программный эмулятор вашей архитектуры.

Хотя неясно, что быстрее, сделать заново или пилить эмулятор.

С другой стороны, можно еще посмотреть в сторону CompactFlash. Там недавно открылась бездна — оказалось, что у почти любой Compact Flash есть 8-битный режим и ее можно сажать прямо на 8-битную на шину через простенький дешифратор адреса. В обычных IDE дисках такого нет, только в CF. Вот что значит внимательно читать документацию…

: 8-bit compact flash interface

: Interface to Compact Flash (CF Card) proof of concept

rw6hrm

15.04.2016 17:26Не все CF поддерживают восьмибитный режим как оказалось… Где-то на Полигоне Призраков об этом упоминалось.

alecv

15.04.2016 18:00+1Из более чем сотни CF пока не удалось найти, которая не поддерживает. Даже китайские переходники SD-CF и те поддерживают.

Кстати, интересное было бы зрелище — CP/M грузится с micro-SD…

rw6hrm

15.04.2016 18:11Не проблема ;), на основе этого http://searle.hostei.com/grant/cpm/index.html делаю свой проект на ВМ80. Как раз с переходником.

Rumlin

Синие разъемы — это что? «Компьютер должен был иметь шину ISA-8»?

SNPopov

Синие разъемы уже стояли на этой макетной плате. Не задействованы. Что-то планировал к ним подключать… Так и не подключил.

Bismuth208

Типичный разъем СНП59-96.

Rumlin

Просто в тексте упоминается ISA, но на фото нет ничего похожего. Была мысль, что через такие разъемы шел вывод куда-то дальше…

KonstantinSoloviov

Как раз на фото-то и есть, смотрите внимательно — краснобелый шлейф идет к ISA плате, судя по всему это «мультикарта»: com, lpt и интерфейс флоппи-дисков.

Rumlin

впечатляют размеры карты

KonstantinSoloviov

Да. Почему-то вспомнилась фраза Графа Калиостро из к/ф «Формула Любви»:

Теперь, тот же UART встраивается в любой копеечный микроконтроллер, который может быть на порядок мощнее этого компьютера…

Rumlin

Сейчас копеечный микроконтроллер соответствует «тем» ПК, даже поиграть можно:

Nataly75

Да ладно! Вы не равняйте МК с «теми» ПК. По скорости да, современные МК на порядок а то и 2 выигрывают у МП того времени. А так, МП с периферией — это был полноценный ПК, со своей ОС и кучей (огромной кучей!) ПО. И базы данных тебе и редакторы, файловые мененджеры и пр. Да, убого конечно, относительно теперешних ПК, но тем не менее. Но на то время это было что-то.

Zhbert

А меня вот всегда удивляют такие люди, которые хают «те» ПК, мол сейчас у них даже телефон круче, а тогда гадость какая-то была старая. А у меня при виде таких вот железок слеза ностальгии выкатывается постоянно, а перед глазами какие-то картины из юности проносятся…

MacIn

Потому что эти люди живут вне времени — у них что вчера, что сегодня — все едино, а потому они могут всерьез сравнивать компьютеры 80х на процессорах серии 580 и современные ЭВМ, заключая что те ЭВМ — шлак. Это прямо какое-то нарушение сознания.

MartinX

Не вижу смысла всерьез рассматривать мнения таких людей, которые уткнулись в свой мощный айфон и рады. А завтра выйдет новый, который будет более мощнее, а старый будет гадостью по их мнению. А история развития останется…

MartinX

Просто разные архитектуры надо сравнивать более комплексно, или не сравнивать вовсе. Как минимум у МК другие задачи от ЭВМ общего назначения (чем в общем-то можно назвать Микро-80). У нее архитектура Фон Неймана, много памяти как минимум. Если приводить AVRки, то да, они быстры. Топовые смогут сэмулировать весь этот комп (ну несколько уж точно, эмуляторы 86рк и zx есть). Однако же памяти у той же Attiny85 вроде 512 байт озу, архитектура Гарвардская. Расширять однокристальную ЭВМ толком нельзя (своя шина будет ногодрыгом софтерным, ну и толку), запускать произвольный софт проблематично.

Они тупо заточены выполнять заложенные задачи. Хочешь — напиши игру, простенькую БД. Хочешь — влей обе. Но что-то более универсальное и гибкое — это разве что топовые ARM микроконтроллеры (которые уже пахнут чуть ли не Application ветвью, а не M) или интерпретация и внешняя озу без мапинга на адресное пространство (то есть, костыли и проигрыш в производительности).

MacIn

Нет. Это небольшая мультикарта.

В IBM PC XT / AT карты были во всю длину корпуса, на задней стенке были пластиковые направляющие. Это сантиметров 50. У меня есть такая — под порты и MFM НМД.

«Просто в тексте упоминается ISA, но на фото нет ничего похожего»

Ну, в принципе, если не задаваться целью использовать стандартные карты, а просто обеспечить работу по стандартной шине, то можно и разъемы чужеродные применить.

SNPopov

В сам пост не стал помещать, пусть будет здесь небольшое добавление. Мне также показался весьма удивительным тот факт, что ППЗУ с ультрафиолетовым стиранием сохранило прошивку все эти 32 года. Ведь запоминающая ячейка в нем — микроконденсатор, заряд которого и соответствует лог. 0. У меня даже окошко не было заклеено. Аналогичный принцип используется в динамической RAM. Там заряд хранится несколько миллисекунд и его надо регенерировать. При облучении ультрафиолетовой лампой (в те годы я использовал некий отечественный косметический прибор для мужчин! для облучения лица после бритья). ППЗУ полностью стиралось за 5-7 минут.

Rumlin

косметический прибор «Фотон»? Ремонтировал коллеге несколько лет назад. Очень страдал, что прибор перестал работать — с его слов еженедельно востребован в семье с маленькими детьми. Говорит ранки, царапинки заживляет мгновенно.

https://yadi.sk/i/yT2HrfvxqsFVk

SNPopov

Да, именно, такой приборчик. его спектр излучения оказался весьма близок к рекомендуемому для стиралок. Я не барахольщик, но такое ценное техническое устройство где-то храниться. Поищу, а вдруг работает? Флэшку конечно им не сотрешь — но оказывается он хорош и по прямому назначению!

tormozedison

Отчего он перестал работать — 1П24Б эмиссию потеряла?

Rumlin

Первая мысль была про 1П24Б. Оказалось подстроечный С14. Подозреваю, что на него что-то попало, т.к. он доступен снаружи через регулировочное отверстие.

tormozedison

Там же маленькая крышечка над этим отверстием.

Rumlin

Видимо давно потерялась.

SNPopov

Спасибо за участие! Вы меня прям раззадорили — покопался и нашел агрегат. Все гораздо прозаичнее — перетерся шнур питания возле самого корпуса. А вот починю я его сейчас пожалуй…

SNPopov

СДЕЛАНО В СССР!

tormozedison

А мой после лёгкого пинка включается. Механического. Если выключить и включить, требуется новый пинок.

Mazumedroid

была ткая проблема, возможно сетка немного прогнулась или надо конденсатор подкрутить.

Ravebinovich

Он реально ускоряет регенерацию кожи?

Mario_Z

Регенерацию нет, а вот отсутствие воспаления в ранах позволяет им не задерживаться с заживлением.

Ravebinovich

Т.е. свет снимает воспаление? Или как-то обеззараживает?

Mario_Z

Ультрафиолет же. Я еще когда в детский сад ходил там всю группу водили в кабинет с лампой, а всем очки защитные надевали.

Ravebinovich

Так это вроде для профилактики рахита и других последствий нехватки солнечного света и витамина D, соответственно.

Mario_Z

Одно другому не мешает.

MacIn

Это в больших дозах:

http://www.domrebenok.ru/upload/medialibrary/b10/b10a187b5f59826c9002477c53f0d4f1.jpg

А тут — вместо одеколона.

Zzzuhell

Меланома — прилагается бесплатно?

Может, излишне резко. Опять же, какой из трех поддиапазонов УФ там имеет место, я не знаю.

Но стремно это.

Вот помещения да, кварцевать можно. При эпидемии гриппа, например. Хотя сторонники естественного иммунитета и это тоже критикуют.

Rumlin

Время облучения очень короткое, мощность тоже низкая. Большая доза будет если погулять ясным апрельским днем под солнцем — 2 часа и загар или даже легкий ожог.

Renius

Против мутировавшего многократно вируса иммунитета уже не будет. Есть идея, что вирус, так получилось, выполняет роль балансировщика популяции. Так что это мне кажется гонка на время, или он нас или мы их.

А ультрафиолет — мнгновенная смерть или стерилизация микроорганизма.

А так да, я сторонник естественного иммунитета, предпочитаю не лечиться от простуды. Само отваливается на третий день.

Второе. Ультрафиолет там не торт, тем более, то, что он является мутагеном уже было известно. Ну а прижечь всяких сапрофитов (они часто полезную функцию выполняют в данном случае, вероятно) может и не стоит, но вот иную заразу которой на коже придостаточно — не лишнее.

Я бы обзавелся такой штукой, а то кошачие порезы месяцами заживают.

Zzzuhell

Мое имхо, но даже гипотетическая возможность увеличения риска рака кожи для меня перевешивает все.

By the way, кошачьи порезы всегда заживают долго, так что с вами все в порядке :). Но могу порекомендовать мазь «Левомеколь» — она именно для первичных раневых инфекций. Гораздо эффективнее Вишневского и синтомициновой эмульсии.

Ну и традиционно, взываем к Meklon для консультации по поводу влияния УФ на организм и всякого прочего…

Meklon

Проблем от этой лампы особо не будет. Максимум ожог поверхностный. Жесткий ультрафиолет менее опасен, он не проникает глубоко. Но ожоги намного сильнее. Вот B-ультрафиолет уже достаёт до росткового слоя кожи и может вызвать опасные мутации.

Но для убиения инфекции малоэффективно. Вглубь не проникает. Стафилококку будет достаточно слегка сгустком крови или слизи прикрыться.

Rumlin

Насколько я помню лампа «пахла», если не озоном, но точно близко к такому агрегату для облучения горла:

Meklon

Эти лампы, вероятно, еще и озонотерапию проводили параллельно.

Zzzuhell

И горла, и носа. Называлась эта процедура «КУВ» или «КУФ», что какбэ намекает на ультрафиолет.

Rumlin

Часто наблюдаю туристов на пляже.

Всё ради быстрого приобретения коричневого загара, вероятно некого карго культа на их родине, где белого за человека не считают )

А вы переживаете про какую-то меланому за минуту свечения слабенькой лампочки.

MacIn

Всегда так делаю.

Однажды, будучи непривычным к южному солнцу, сгорел в южной Франции за час. Вся кожа сзади слезла от шеи до пяток (буквально).

Zzzuhell

Я переживаю за себя (что вполне нормально) :)

А если кто-то хочет быть загорелым — так это его право.

MartinX

Помню такой. Находил в детстве, подумал, что медицинский прибор какой-то, был без шнура. Так как мало тогда понимал, то просто разобрал из интереса…

Rumlin

Меня впечатлила вечность конструкции — кварцевый шар с каплей ртути и катушка. Будет работать вечно.

scg

А я использовал самоделку из картона, внутренней колбы лампы ДРЛ и высоковольтного преобразователя для работы лампы дневного света от 12В аккумулятора.