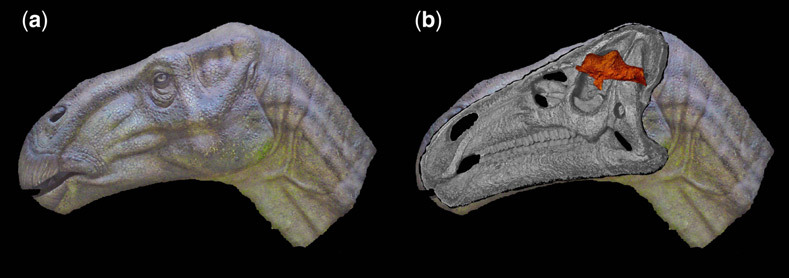

Мозг и его расположение схематично обозначены на фоне головы игуанодонта

Окаменелости мягких тканей некоторых древних животных очень подробно изучены. Есть образцы со всего фанерозоя (он начался ?542 млн лет до н.э., продолжается до сих пор). Есть образцы даже из позднего неопротерозоя, который предшествовал фанерозою. Научное обсуждение строение мягких тканей и мозга древних морских беспозвоночных стали обычным делом. Совсем другое дело — окаменелости мягких тканей позвоночных, а особенно наземных. Это большая редкость.

Среди этих редких находок самыми ценными считаются окаменелые останки мозга, потому что мягкие ткани мозга очень неустойчивы по своей природе. По-большому счёту, мы практически ничего не знаем о мозге древних позвоночных, живших полмиллиарда лет назад. Насколько был развит мозг и как устроен? Эти данные учёные получали в основном из косвенных источников, а не в результате наблюдений.

Такими косвенными источниками являлись сравнительные анатомические исследования близко связанных сохранившихся таксонов, изучение внутренностей окаменелых черепов — эндокрана, то есть рельефа на внутренней стороне черепной коробки, отражающего рисунок крупных борозд и извилин головного мозга и, в некоторых случаях, крупных сосудов. По эндокрану можно сделать выводы о форме и структуре мозга с помощью 3D-реконструкции. Например, см. работу Курочкина с коллегами 2007 года с изучением птичьего мозга по окаменелостям, найденного в отложениях разреза Меловатка?3 в Волгоградской области (Россия). Это одна из самых подробных научных работ на эту тему в мировой науке.

Находки окаменелостей древних наземных позвоночных с эндокраном — редкие события сами по себе (нечасто внутренний рельф черепа сохраняется настолько хорошо). А вот окаменелости мягких тканей мозга наземного организма учёным вообще никогда не удавалось получить.

Удивительно, что несмотря на фактическое отсутствие объекта исследований, учёные потратили немало сил на изучение мозга динозавров по черепам. Первый хорошо сохранившийся череп динозавра был найден в 1871 году. Спустя 26 лет учёные подробно исследовали внутренности черепа игуанодонта, попытавшись определить функциональные отделы и структуру его мозга. Игуанодонты — растительноядные птицетазовые динозавры, жившие в Европе и других регионах 140?120 млн лет назад. В том числе на территории нынешних России, Украины и Беларуси.

Скелет игуанодонта в музее Бремена

В 1977 году Дэвид Норман довольно подробно изучил структуру мозга игуанодонта по эндокрану, с подробностями морфологии кровеносной, нервной и вестибулярной систем.

В то же время учёные склонялись к мнению, что давление мозга на череп у взрослых динозавров было низким. Это значит, что внутренняя форма черепа формировалась у них в раннем возрасте, когда череп не успевает за ростом мозга. Соответственно, проведённые и упомянутые выше исследования эндокрана относятся скорее к неразвитому мозгу на ранних стадиях. У взрослого динозавра, образно говоря, в большом черепе может скрываться маленький мозг, а всё остальное пространство заполнено иным содержимым. По крайней мере, до сих пор существовал распространённый образ, что у динозавров в мозге было мало серого вещества. Как у современных рептилий, у которых между мозгом и черепом есть толстый защитный слой. Специалисты предполагали, что у динозавров тоже может быть такой.

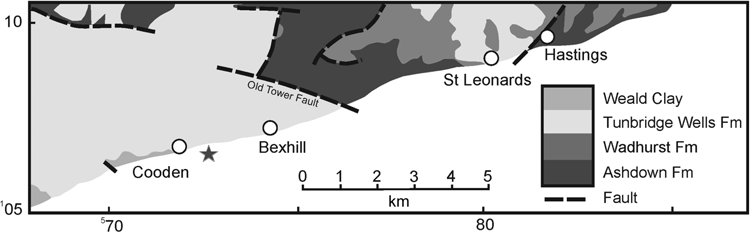

В 2016 году учёные впервые получили доступ и тщательно изучили настоящие окаменелые останки мозга динозавра. Это опять игуанодонт. Образец найден коллекционером на побережье в окрестностях курортного городка Бексхилл в графстве Сассекс на юго-востоке Англии, в отложениях раннего мелового периода (?133 млн лет назад).

Место находки окаменелостей мозга

Исследование окаменелости с помощью сканирующего электронного микроскопа выявило детальные структуры мозга, в том числе менингеальные ткани, кровеносные сосуды (включая капилляры) и бывшие внешние кортикальные ткани, которые относятся к коре больших полушарий головного мозга. В окаменелостях они замещены фосфатом кальция, то есть коллофаном. В этом и состоит уникальность находки — это первый образец, в котором частично минерализовалась даже кора полушарий.

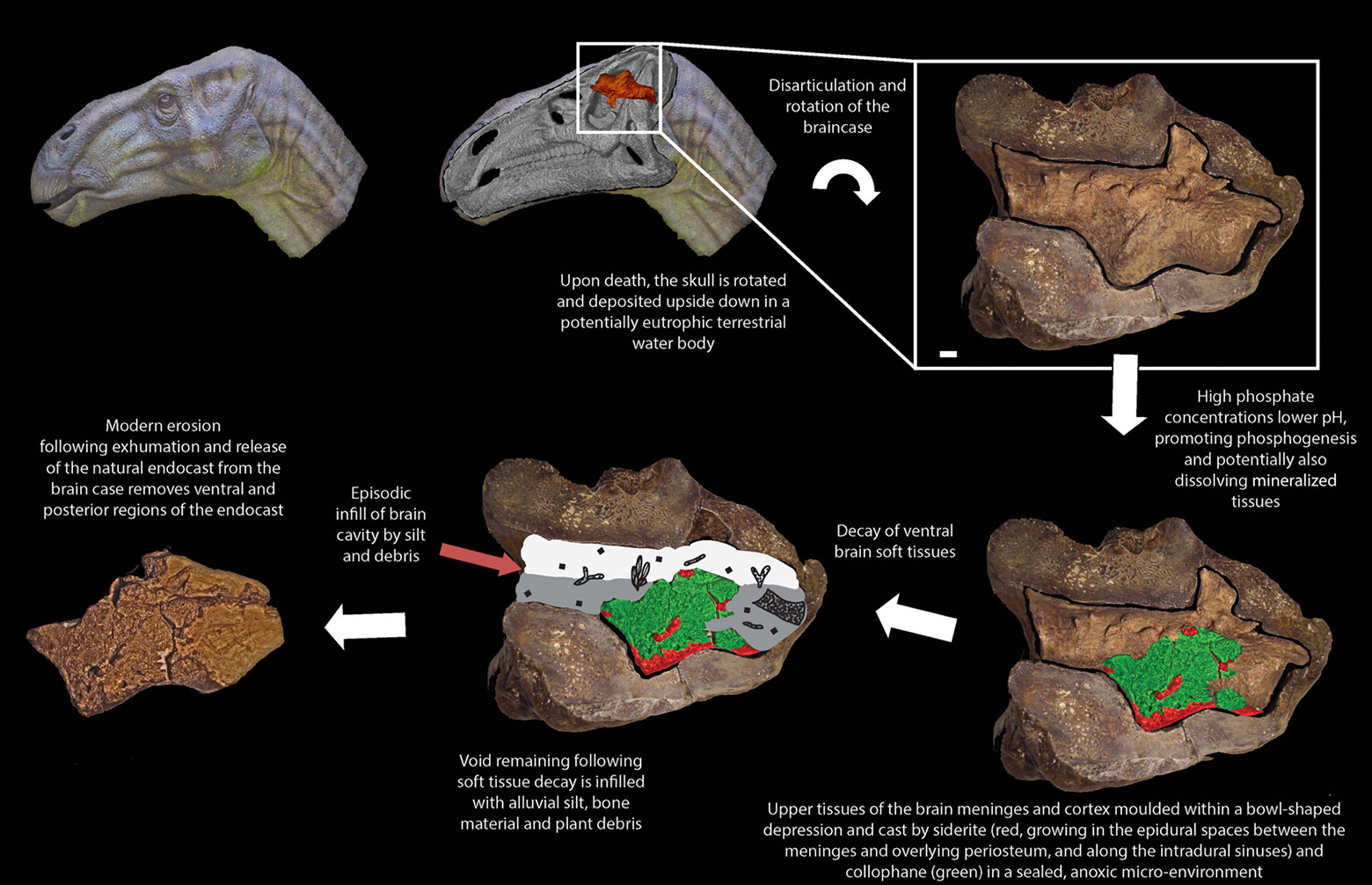

Весь процесс минерализации мозга схематично изображён на иллюстрации. Слева внизу показан фрагмент окаменелости, который сохранился к настоящему времени. Это примерно третья часть мозга динозавра по объёму. Зелёный цвет соответствует коллофану, красный — сидериту, то есть карбонату железа, тоже материалу осадочного происхождению, его часто находят в известняках.

По мнению учёных, мозг динозавра сохранился настолько хорошо благодаря тому, что перед минерализацией он очень быстро замариновался (засолился). Возможно, динозавр после смерти упал в воду, а затем его череп хранился в донных отложениях реки или озера.

Изучив окаменелости тканей мозга, учёные могут сказать, что у этого игуанодонта нет такого толстого защитного слоя между мозгом и черепом. Защитные мембраны у него толщиной всего 1 мм. Это значит, что у динозавров мозг заполняет большую часть пространства черепной коробки, примерно как у современных птиц.

Это вдобавок означает, что игуанодонт обладал гораздо более высоким интеллектом, чем предполагалось ранее, если относительный объём мозга соответствует уровню мыслительной деятельности животного.

Правда, есть вероятность, что под воздействием гравитации окаменелые останки могли сплющить защитную мембрану, так что для полной уверенности в более высоком интеллекте динозавров желательно найти другие образцы окаменелостей мозга.

Научная работа опубликована в издании Лондонского геологического общества (doi: 10.1144/SP448.3, pdf).

Комментарии (3)

Yury_Reshetov

29.10.2016 16:23Больший объём мозга — не показатель большего ума.

Например, у homo sapiens (кроманьёнцев) объём мозга был больше чем у homo sapiens sapiens (современного человека ). Но у современного человека заметно сократились затылочные и увеличились лобные доли (тоже заметно, но в меньшем объёме). Это привело к тому, что затылочная часть, отвечающая за примитивные (одноходовые) рефлексы (стимул-реакция), стала подавляться лобными долями, отвечающими за мышление (продумывание ситуации на несколько ходов вперёд).

Ведь кроманьёнцам не надо было много думать, а надо было быстро действовать по обстановке. Поэтому большой объём затылочных долей позволял запоминать больше рефлексов, благодаря чему кроманьёнцы вытеснили неандертальцев, обладающих меньшим объёмом мозга (предположительно, через канибализм). Современному человеку зачастую нужно больше думать, прежде, чем что-то делать. Поэтому ему столь большой объём мозга для запоминания максимального количества рефлексов уже не нужен. А вот подавление рефлексов, с целью переключить мозг на размышление для современного человека уже является насущной необходимостью.

APLe

Здорово!

Единственная мелкое замечание: вы сами написали, что эндокран — всего лишь внутренний рельеф черепа, соответственно, эндокран можно изучать на любом более-менее сохранившемся черепа (залить мозговую полость силиконом, вытащить — и вот вам эндокран), а исключительно редкое событие – находка окаменевшего мозга.