Написать эту статью меня побудила вот эта фраза Филиппа Терехова из его обзора фильма «Время Первых»:

«Отдельная интересная история с Центром управления полетами, как он показан в фильме. Увы, но красивая картинка выше представляет собой копию американского ЦУПа…Внутренняя организация помещений была настолько секретной, что на фото и видео сейчас можно найти разве что имитацию для фильмов».

Замечание было верным, лично мне тоже очень хотелось узнать, как выглядел наш ЦУП времен первых пилотируемых полетов.И мне это все-таки удалось.

Конечно, ЦУП, показанный в фильме, имеет мало общего с реальным. Но можно найти и фотографии реального нашего центра управления полетами. Точнее, координационно-вычислительного центра, как он тогда назывался. Более того, уверен, что его видел и Филипп, но не понял, что это именно он.

Когда я первый раз увидел его на кадрах из фильма про «Венеру-4», я тоже не поверил, что это реальный ЦУП, приняв за декорацию. Но чем больше я изучал доступную информацию, тем яснее становилось моя ошибка.

Для начала немного сухой истории из книги ЦНИИмаша:

«Работы ЦНИИмаша по баллистическому обеспечению управления полетами пилотируемых и автоматических аппаратов начались с 1963 г. И являлись новым и, до некоторой степени, неожиданным направлением научной деятельности института. Это направление зародилось в институте с приходом нового директора Г.А. Тюлина в 1959 г. Он укрепил состав Вычислительного центра и оснастил его двумя машинами М-20. Продолжил и развил указанные направления деятельности директор Ю.А. Мозжорин, пришедший в НИИ-88 в 1961 г.

ЭВМ М-20. Снимок с сайта: Виртуальный компьютерный музей

Центр базировался на двух ЭВМ типа М-20. В КВЦ НИИ-88 были установлены два полуавтоматических устройства ввода данных для автоматического приема результатов траекторных измерений поступающих с измерительных пунктов, аналогичные устройствам КВЦ НИИ-4. Кроме этого, была заказана и разработана система коллективного отображения получаемой информации. На центральном экране размером 2 на 3 метра проектировались различные географические карты и траектория полета спутника на фоне карты, а изображение самого спутника давалось в Виде светящегося пятна. Координаты проекции траектории и положение спутника выдавались электронно-вычислительной машиной, производящей обработку результатов текущих траекторных измерений. На двух дополнительных экранах размером 1х1.5 метра, размещенных с двух сторон от основного экрана, высвечивалась статическая информация, характеризующая сопровождаемый полет: схемы, таблицы, а на отдельном телевизоре – телевизионная информация с космодрома «Байконур” о запуске и полете ракеты-носителя, изображения космонавтов во время полета».

Тогда я переписывался с ныне покойным математиком ИМП Александром Константиновичем Платоновым и, чтобы себя проверить, спросил его про ранний ЦУП, прикрепив несколько фотографий. С учетом его работы, Платонов там бывал. Он подтвердил мои подозрения и прислал много полезной информации, аналогов которой я нигде не смог найти.

Вот что про создание ЦУПа написал Александр Константинович:

«Позже, когда Ю.К.Ходарев сделал знаменитый Евпаторийский пункт дальней космической связи, появились ПУВДы для передачи полученных радиоданных. Эти данные и вся телеметрия по каналам стали приходить в ЦНИИмаш. Поэтому и наши посиделки прочно переехали туда. Там сначала был описанный мной выше зал с отдельным помещением для начальства, но позже все баллистики стали сидеть в своем помещении, а Зал Управления стал похожим на то, что и есть на Вашем снимке. Я помню и большой экран, и бегущие часы над ним.

Нами командовал очень значимый в истории советского космоса Михаил Александрович Казанский. Его задача была формировать порядок выполнения очередных баллистических расчетов, выполнять сравнение наших результатов и, главное, обеспечивать фильтрацию сообщений в зал управления с точки зрения их надежности и своевременности. Он был очень выдержанный по должности слуга царю, а по ответственности — отец своим баллистическим солдатам. Благодаря ему баллистическая группа управления работала дружно, без промахов, как часы.

Я его вспомнил потому, что я его непрерывно убеждал, что наш труд (а он заключался в выписывании на бумажку по телефону передаваемых из ВЦ данных оперативных расчетов, их осмыслении и передаче некоторых из них в зал управления) — нужно как-то автоматизировать.

Так или иначе, но дальше развитие автоматики управления привело к тому, что в зале управления поставили несколько телевизоров (наверное, больше для солидности — на их экранах обычно стояла настроечная картинка), а позже к нам в баллистическую комнату поставили считывающую камеру, под которую можно было положить рукописный текст, который тогда увидят в зале управления с его телевизорами и телефонами.

Много позже в зале управления появился экран «Аристона» под цифровыми часами. Говорили, что этим «Аристоном» племянница Шверника решила острую проблему показа ТВ-передачи на большом экране. Реализовано это было с помощью зеркала в виде вращающегося диска с налитым на него маслом, профиль которого изменялся электрическим полем, формируемым ТВ-сигналом. Мощный луч света освещал этот диск, а рельеф такого жидкого зеркала формировал на экране отражение нужного ТВ-изображения. Вся техника была за экраном, и изображение показывалось „на просвет“.

На громадном экране «Аристона» в этом зале мы в узком кругу приглашенных смотрели перехваченную передачу «Аполлона 11» с их прыжками на Луне».

Так как данный ЦУП начал работу в 1963 году, то неудивительно, что первые его кадры я нашел в фильме, посвященном совместному полету Быковского и Терешковой на космических кораблях «Восток-5» и «Восток-6». Этот полет проходил 16-19 июня 1963 года.

Посмотрев на него первый раз, сложно поверить в то, что это ЦУП. Слишком он отличается от современных. Больше похоже на телевизионную студию. Но хорошо виден центральный экран 2 на 1 метр, как и два боковых.Его узнал и Александр Константинович. Так что это именно он, именно через этот ЦУП управляли последними «Востоками», «Восходами» и первыми «Союзами». А также межпланетными станциями 60-х годов. И в целом, возможно, он хорошо передает дух того времени, когда только начали летать в космос, но многие нюансы еще не были разработаны или придуманы.

Очень интересно, что в зале стоял глобус Луны.

Боковой экран крупным планом:

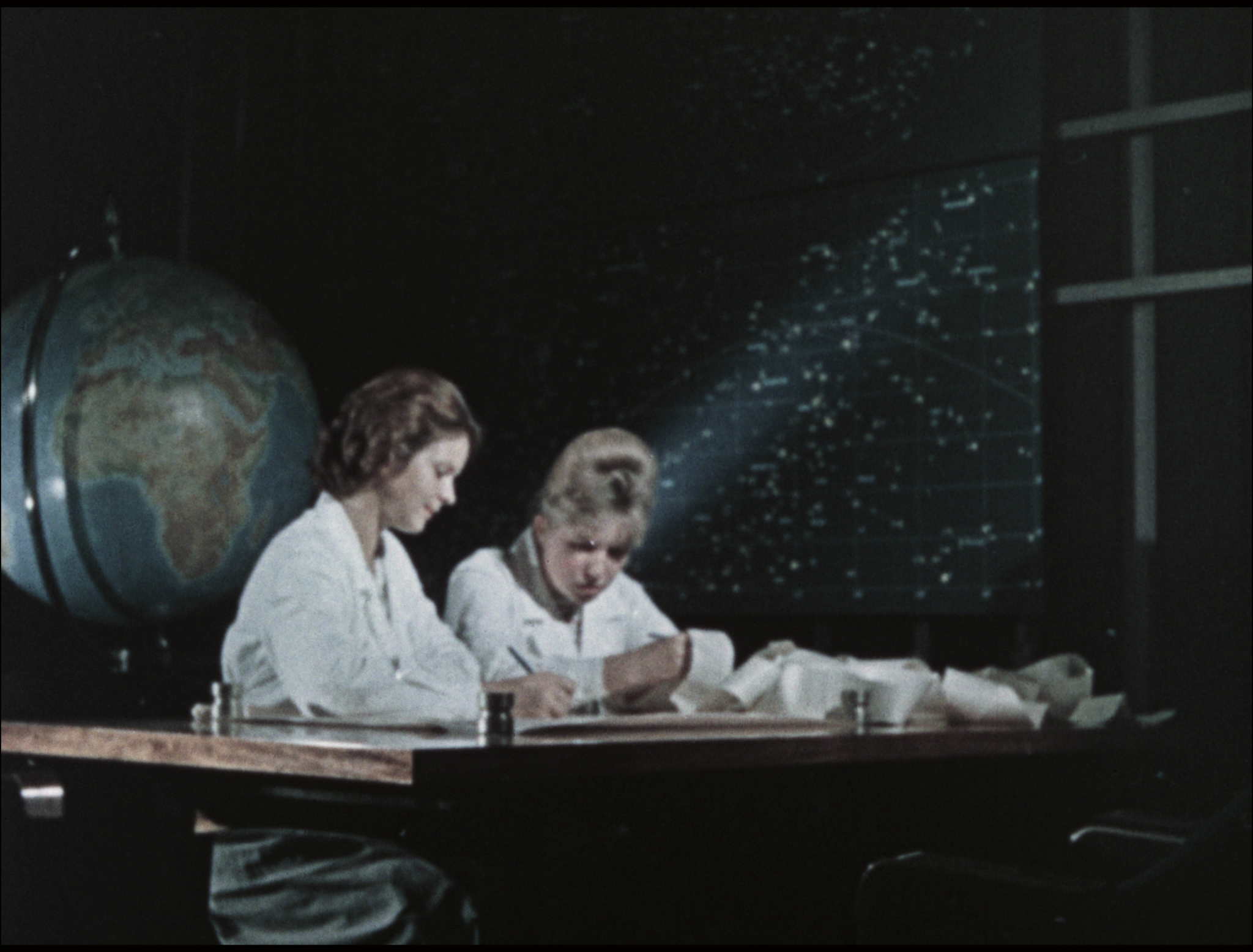

Девушки перед экраном заняты чем-то интересным:

Скорее всего, у них в руках ленты с распечаткой информации, выданной ЭВМ. Еще интересно отметить глобус Земли и карту звездного неба.

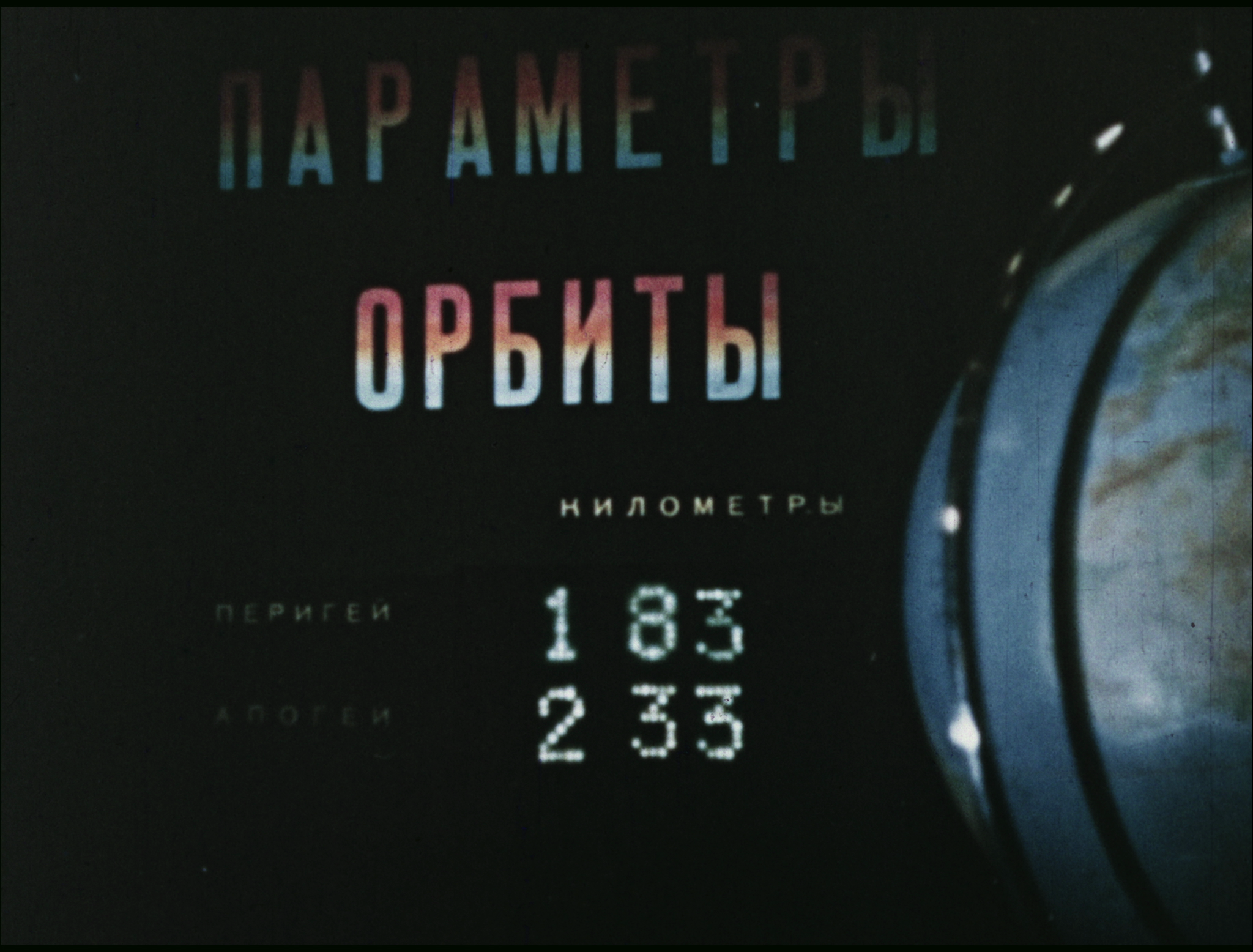

На следующем слайде видно, как работает система отображения информации. В данном случае – показывая параметры орбиты:

Пример смены карты на центральном экране.Первый вариант посмотрите чуть выше. Изначально там была карта Советского Союза с проекцией траектории выведения ракеты. После смены проекции на меркаторскую началось отображение орбиты корабля относительно Земли.

Еще ракурс:

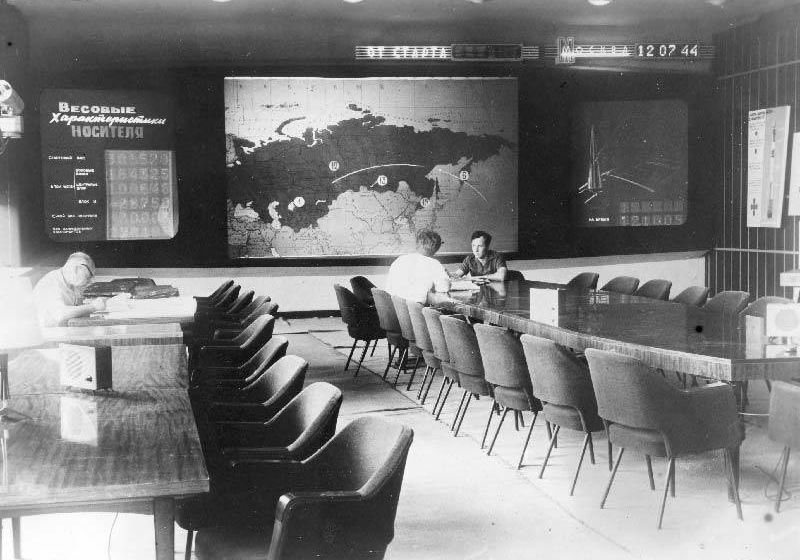

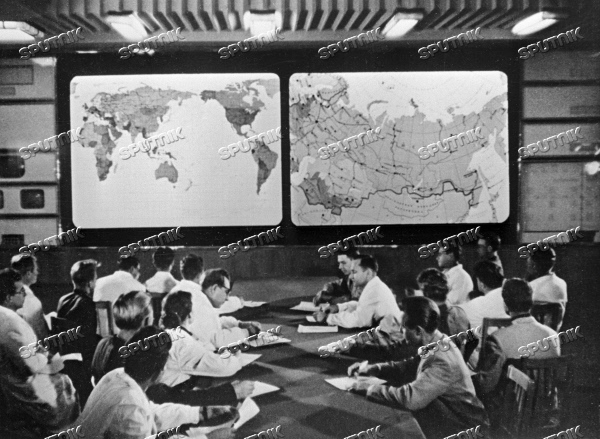

Вот снимок этого же ЦУПа, но из фильма 1967 года, посвященного «Венере-4»:

С 1963 года зал явно немного модифицировали. Сверху экранов можно увидеть электронные часы и таймер.Центральный экран, на сей раз, показывает траекторию перелета к Венере. Глобус исчез. Девушки переехали немного в сторону, а на стене виден плакат с компоновкой АМС «Венера-4».

Немного лучше зал рассмотреть можно на черно-белом снимке с официального сайта ЦНИИмаш.

На стенах – плакаты с изображением одной из модификаций «семерки». На центральном экране – карта СССР с НИПами. На левый экран выведена весовая сводка носителя при выведении. Слова разобрать сложно. Но одна из строчек явно «Блок Л» или «Блок И».

Траектория выведения очень похожа на реальную с наклонением 65 градусов. Трасса полета как раз проходит недалеко от полигона Кура на Камчатке. Правда, левая часть траектории замазана. Трасса начинается где-то над Томском. При этом отметка возле Байконура есть.

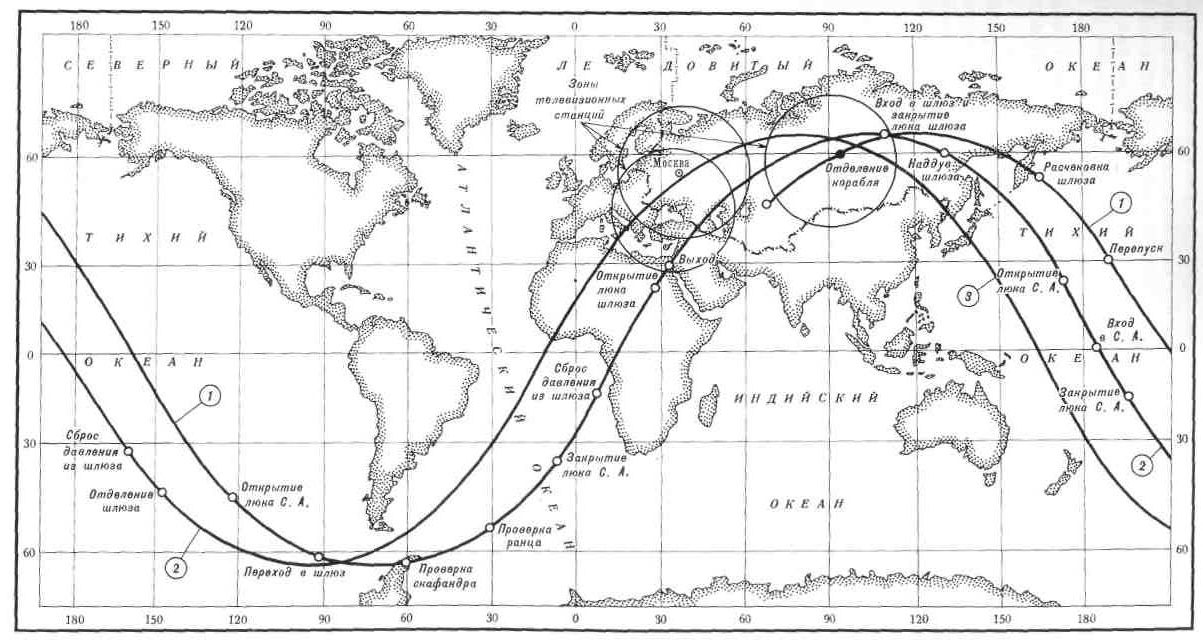

Можете сравнить с реальной трассой при выведении «Восхода-2»:

Также видно, что кадр из фильма про «Восток-5/6» показывает именно эту орбиту.

Последний кадр с данным ЦУПом, что я нашел, относится к «Луноходу-1», который сел на Луну 17 ноября 1970 года:

Идет рабочее совещание. Уже смонтирован экран «Аристона», и через него идет проекция части панорамы «Лунохода». На столе разложены отпечатанные панорамы Луны. Видимо, именно «Луноход-1» был последним аппаратом, с которым работал данный центр управления.

В декабре 1970 году был сдан новый координационно-вычислительный центр ЦНИИмаша. После этого постепенно к нему перешло управление кораблями и межпланетными станциями. Он работает и по сей день.

P.S. Впрочем, история советских ЦУПов им не ограничивается. Дело в том, что до ЦУПа в ЦНИИмаше был еще аналогичный в НИИ-4. Там тоже была обработка на ЭВМ М-20 и проекция на экраны. О нем упоминается и в книге ЦНИИмаша. Но ЦУП НИИ-4 был куда более секретным. В отличие от «гражданского» ЦУПа ЦНИИмаша, он изначально предназначался для РВСН.

Так что, как видите, материалов не так много. Но есть.

Интересный фрагмент из мемуаров Мозжорина о посещении данного ЦУПа (ориентировочно в 1959-1960) маршалом артиллерии В.Ф.Толубко:

«Пошли осматривать координационно-вычислительный центр. Сейчас, думаю, будут искать “показуху”. Я распорядился, чтобы показали отображение работы КИКа на большом цветном экране в полном объеме, и стал пояснять суть показываемого. Толубко внимательно выслушал и с ехидцей задал вопрос:

— А где тут “кирзовые сапоги”?

Он имел в виду анекдот, рассказываемый о ПВО, где на большом экране отображались самолеты противника, перемещающиеся с помощью солдат, получающих указания по телефону. А из-под экрана были видны кирзовые сапоги рекламируемой “автоматики”. Спокойно поясняю:

— Все, что вы видите на цветном большом экране: траекторию движения спутника, его перемещение, — все это рассчитывает ЭВМ-20, можете мне поверить. А вот НИП “заморгал” — начался прием телеметрической информации. Тут вступили в действие “кирзовые сапоги”, но они сидят в соседней комнате и по телефонной команде с пункта включают мигалку. Конечно, можно было бы автоматизировать и эту операцию, чтобы мигалку включали с измерительного пункта, но это те же “кирзовые сапоги”, однако более дорогие и ничего не прибавляющие к автоматизации отображения. На основе такого принципа отображения можно строить экраны на командных пунктах ракетных войск, чтобы следить за готовностью ракет и ракетной обстановкой.

— А еще говорят, что на КП ракетных войск не надо никаких экранов, — выразил Толубко кому-то свое запоздалое возмущение».

Но опять куда более яркие воспоминания оставил Платонов:

«После запуска первых спутников процессы управления перешли в НИИ-4 в Болшево (они во главе с П.Е. Эльясбергом отвечали за выдачу „целеуказаний“ на все пункты наблюдения). И вот, при самом первом из неудачных полетов к Марсу я (отвечающий от нашего БЦ за вопросы коррекции и других операций управления на траектории) оказался в первом в моей жизни настоящем Зале управления! Он произвел на меня большое впечатление — и сначала, и потом.

Первое впечатление: большой зал с одним или двумя столами с телефонами у входа (за ними сидели Г.С. Нариманов — руководитель космических дел НИИ-4, один из многих очень культурных военных людей, которых я встретил в жизни, и К.Д. Бушуев — зам. Королёва, безупречно спокойный и деловой человек, смотрит строго, но говорит без нажима и по делу), а далее за ними – длинная, под потолок, полупрозрачная стена этого зала — с картой мира на ней и с просвечивающими за ней солдатами, которые наносили на эту карту знаки пунктов и трассы траектории.

А перед стеной и до окон противоположной стороны зала два или три ряда одинаковых дубово-фанерных пультов оператора с полукруглой выемкой стола, с телефонами и с высокой стойкой стола с часами и двумя рядами каких-то стрелочных приборов.

Первое впечатление было уважительное: я понял, что это нам отдали зал управления полетом совсем других изделий.

Нам — баллистикам — было отведено место за самым задним и дальним по диагонали от входа пультом. И вот мы там уселись втроем — с Леонидом Шевченко, баллистиком от НИИ-4, и с Александром Дашковым, баллистиком от Королёва (СП при встречах шутливо называл его „Граф Дашков“. Саша Дашков, выпускник МГУ, беззаветный энтузиаст небесной механики межпланетных полетов, был тем человеком, кто вместе со своим подчиненным Славой Ивашкиным нашёл удивительное по красоте случайное (не связанное с небесной механикой, а просто — подарок баллистического случая) свойство лунной вертикали, обнуляющей возможные страшные 20 м/сек боковой скорости при вертикальной „мягкой“ посадке на Луну, чем фактически и спас от закрытия проект «Е-6».

И вот мы уселись, и тут я с громадным удивлением и разочарованием обнаружил, что часы на пульте есть, а остальные приборы со стрелками — нарисованы! Я пошел посмотреть на другие пульты — там все настоящее! Словом, на этом самом дальнем и, возможно, не самом нужном пульте, сделанном по законам симметрии и красоты зала, на случай взгляда генералов издалека, эти отсутствующие приборы просто нарисовали.

Так мы и сидели ряд месяцев за этим пультом в НИИ-4. И это была эпоха «Понедельника в субботу» братьев Стругацких с их НИИ ЧАВО и НИИ КОВО.

Найти фотографии данного ЦУПа достаточно сложно. Я нашел всего несколько снимков, которые, возможно, были сделаны именно в нем.

Понять, что последний снимок сделан в том же помещении, можно по лампам дневного света. Данный ЦУП заметно отличается от ЦНИИмашевского, но есть и определенные общие черты.

К сожалению, уточнить у Александра Константиновича, это ли помещение он видел в свое время, я уже не смог.

P.P.S. Также хотел заметить, что я завершил верстку первой книги об исследовании Луны. Подробнее здесь

Комментарии (31)

Igor_O

31.03.2019 05:20Последняя фотография — примерно 99%, что это помещение в котором когда-то была Стрела. Но когда я там был в последний раз — там был суперкомпьютер «Чебышев». Это здание НИВЦ МГУ.

Javian

31.03.2019 21:49по-моему на kik-sssr.ru есть схожее воспоминание. Сходу сложно найти. Но именно это фото на странице «НИИ-4 МО» www.kik-sssr.ru/0.6_NII-4_Moscow.htm

maedv

31.03.2019 09:20Павел, спасибо за очередное открытие. Не совсем понял суть этого зала. Здесь карта с траекторией и параметрами орбиты, и люди, которые принимают решения? А вычисления и корректировки курса из другого центра?

И можно подробнее про «Аристон». Любопытная штука. Напомнило ртутный телескоп Роберта Вуда

komarowez

31.03.2019 11:17добрый день! значущая книга должна получится! надеюсь купить и вот хотел спросить- была такая организация Служба Космических Исследований Отдел Морских Экспедиционных Работ АН СССР — СКИ ОМЭР — мы тоже как бы причастны и к луннкам тоже вот ради интереса вам фото

koreec

31.03.2019 16:09+1"Сапоги" — это не анекдот, а реальность. В 94 году сам их наблюдал в штабе дивизии ПВО. Мало того, что солдатики лазали за экраном по строительным лесам в кирзачах, они ещё и отметки целей зеркально подписывали. При этом активировались позывным "Планшет".

saipr

31.03.2019 16:19И вот к концу 1986 года ТЗ было готово, оставалось получить визу у Первого Заместителя Главкома генерал-полковника Яшина Ю.А., утвердить у Президента АН БССР академика АН СССР Борисевича Н.А. и Главкома.

а дальше здесь.

Я много видел и как красили траву и другое, а вот насчет кирзвовых сапог в 1994 году. А с другоь стороны в ти годы чего только не было. История.

PaulAtreides

31.03.2019 17:38+3Это называется «планшет обстановки» или, по английски, «plotting board». Вот, значит, вам фотка, где кирзовые сапоги в 1987 году наносят на него воздушную обстановку.

Wan-Derer

31.03.2019 17:54+5Офигеть! Все шрифты в дизайне! И аж с цветным градиентом :)

Вот что значит делали с любовью! И это в условиях дикой гонки.

О том как рулили полётами до появления ЦУПов в Москве можно почитать у Чертока.

После пуска все прыгали в самолёт и летели в Евпаторию. Там комната с телефонами и комната с самописцами. Люди, которые умеют читать телеметрию с бумажных лент, люди, которые умеют считать тректории на логарифмических линейках, куча начальства и всеобщий дурдом :)

8street

01.04.2019 09:28С телефона плохо видно, но по-моему, боковые экраны сделаны не на электронно-лучевых трубках, а на лампочках накаливания. Что-то типа аналога сегодняшних уличных рекламных LED дисплеев. Поэтому и шрифт такой, точечный электронный.

Valerij56

01.04.2019 09:43Да, такие экраны появились довольно давно, но в Союзе были редкостью, потому, что реального рынка рекламы не было. Но в Питере на Площади восстания, где-то в Москве, и в ЦУПе их использовали.

Javian

01.04.2019 11:14Уличные часы и информационные табло на сегментах из ламп делали.

Настенные промышленные электронные часы вместо ламп использовали индикаторные лампы.

Valerij56

01.04.2019 13:21Наверное да, это я, вероятно, более поздний ЦУП вспомнил, там над экранами была информационная строка, содержавшая больше информации, ЕМНИЛ, даже несколько строк текста.

Javian

01.04.2019 15:08В Евпаторийском ЦУП был экран из газоразрядных цифровых индикаторов

А вот так на самом деле выглядел этот «соседний ЦУП», откуда управлялись советские космические аппараты — (описание со слов С.П.) фрагмент зала с рядом рабочих мест операторов вдоль стены, терминал ЭВМ (вроде бы к «Минск-22») и на стене большое цифровое табло (те самые Nixie-индикаторы, как сейчас говорят) с параметрами космического аппарата. Фото сделано после окончания работ. Потому на фото всё отключено и в кадре только сотрудник телевидения за своим пультом (видны микрофон, видеомонитор). Это единственное известное мне фото «зала Центра».

habr.com/ru/post/392863

gematit

31.03.2019 22:23+2После смены проекции на меркаторскую началось отображение орбиты корабля относительно Земли

На обеих фотографиях карты даны в одной и той же проекции, но это немеркаторовская (цилиндрическая равноугольная),

teecat

01.04.2019 11:56На третьем фото, если меня зрение не подводит — на карте территория РСФСР, а не всего союза. Интересно, зачем показывать одну республику? Единственно, что в голову приходит, что это только в том случае, если и пуск и цель укладывались на одну территорию

Igor_O

01.04.2019 20:32+1Скорее всего — дело в особенностях цветопередачи фотоматериалов и скорости выцветания разных цветов на пленке. Из всех цветов на тех фотографиях, если присмотреться, есть оттенки красного и, местами, очень поблекшие остатки синего и зеленого. Соответственно, на экранах, где показана территория СССР, скорее всего, у каждой республики был свой цвет, но на картах СССР в те времена РСФСР чаще всего обозначали красным. А на тех экранах, где карта мира — там весь СССР виден, т.к. СССР красный, а остальные страны — других цветов.

saipr

Да, в ЦНИИ-4 МО (как его сейчас называют) был ЦУП — центр управления полетами. С это место сейчас именуется микрорайон Юбилейный г. Королев. Здесь бы создать музей космической Славы Советского Союза и России, но там уже мало что осталось. В 1997 году я уводился из рядов ВС (я в первом ряду в центре):

.

.

Эта фотография сделана именно в ЦУП-е НИИ-4.

Но после увольнения я частенько наведывался на ВЦ (вычислительный центр) в свой кабинет. Тяжелое время было для офицеров и вскех сотрудников, дефолт, зарплату не платят и т.д.

И вот летом 1998/99 годов (могу уточнить) я был там во время обела (13.00-14.15) и шел в машинный зал ВЦ. И фактически он на моих глазах рухнул. К счастью никто не пострадал (был обед). Так закончило свое существование еще одно историческое место. Очень обидно. Как-то на встречи жителей с руководством города я пытался поднять вопрос о музее и т.п., то в глазах отцов города было полное недоумение, хотя встеча проходила в знаковом месте — Доме Офицеров НИИ-4. А ведь история не только НИИ-4, ЦНИИМАШ и т.д., это Исторя СТРАНЫ. Спасибо за статью.

Shubinpavel Автор

Вам спасибо за комментарий!

saipr

Ждем новых публикаций.

Tyusha

Боюсь, это всё, что нам осталось сделать.

saipr

Хотя бы для начала это сделать. Чем Королев с Юбилейным хуже Хьюстена?!