«Говорят, что те, кто видел гиперзвуковой экраноплан, летящий в пузыре плазмы, из которого выехал танк, сфотался, а потом заехал обратно, никому про это уже ничего не расскажут.»

Зимой я долго приставал к Зеленому Коту по поводу плазменных движков и их физических ограничений. И вот он опубликовал пост, а я вдогонку хочу немного разобраться со «лженаукой» и мифами, а также понять, есть ли в ближайшей перспективе заменитель химическим ракетным движкам для моего реактивного ранца.

Я не специалист в движках. Ну совсем ни разу не специалист, но разобраться хочу. Сделаю небольшой «вброс» с расчетом на то, что хабраинтеллект выведет на чистую

- Как звучит в атмосфере двигатель, скорость истечения «струи» которого выше четвертой космической?

- Возможно ли, что уже сейчас есть рабочие образцы плазменных движков на военной технике, которые могут обеспечит скорость полета 27 махов для объекта 100-1000 кг?

- Какие есть первоисточники с разным уровнем достоверности по этому вопросу?

Вот испытания немцев:

Статья в Journal of Physics: Conference Series.

Прототип, будучи масштабированным до размеров обычного авиационного двигателя, как утверждается, сможет развивать тягу от 50 до 150 килоньютонов в зависимости от подаваемого напряжения. Испытанный прототип представляет собой установку длиной 80 миллиметров и диаметром 14 миллиметров.

Исследователи полагают, что в будущем такие магнитоплазмодинамические двигатели можно будет устанавливать на самолеты, причем силовые установки будут эффективно работать на всех этапах: от взлета до полета на высоте 50 тысяч метров.

Принцип работы магнито-плазменного компрессора для аналога сопла Лаваля.

Тяга и импульс для различных типов батарей при различном давлении.

Общая схема

Тестовый образец

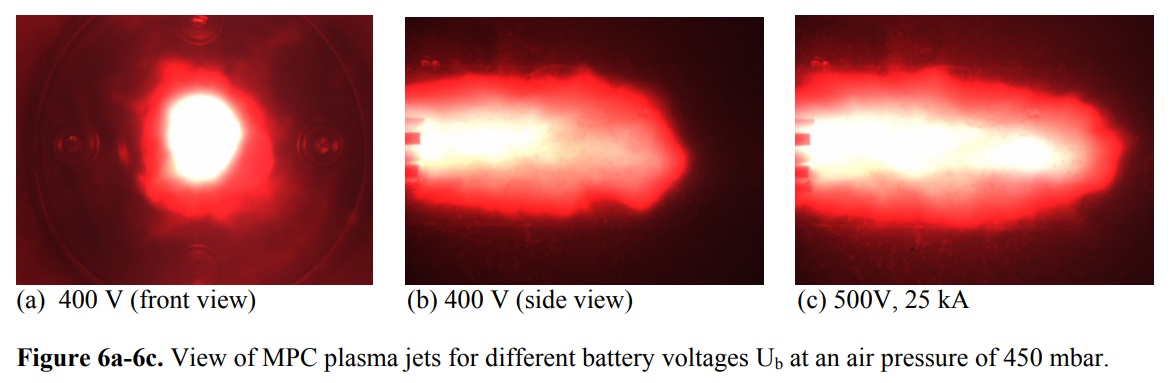

Струя/факел плазмы при различном вольтаже.

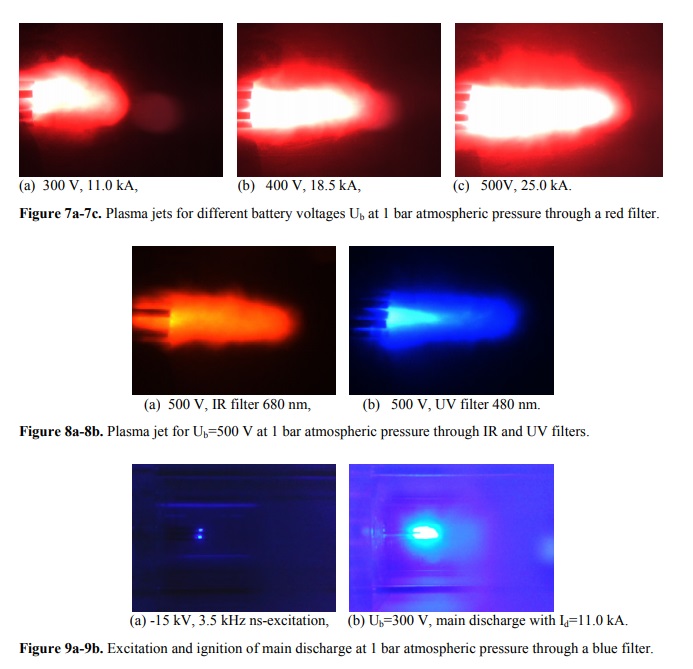

Плазма в различных фильтрах.

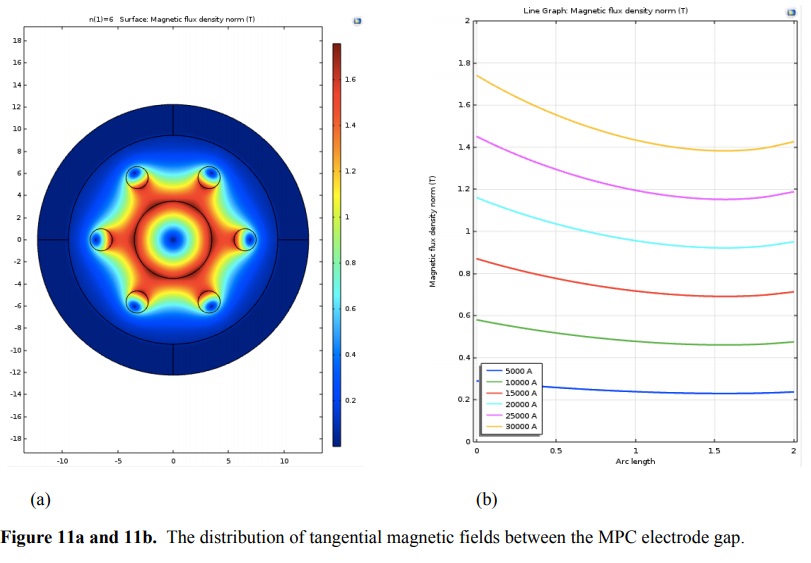

Распределение магнитного поля.

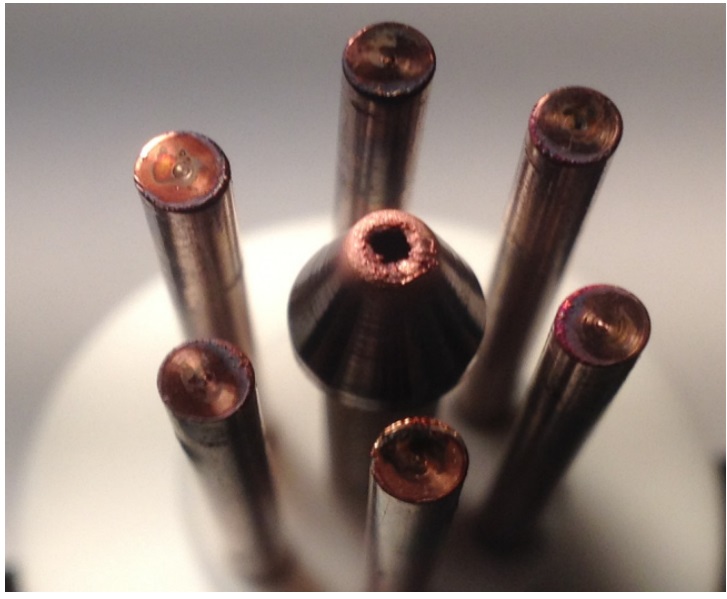

Эрозия после 1000 запусков.

Источники

- First Breakthrough for Future Air-Breathing Magneto-Plasma Propulsion Systems

- Физики испытали плазменный двигатель для самолетов

- В Сибири начнут эксперименты, которые позволят создать плазменный двигатель

- Немцы испытали высокочастотный плазменный двигатель

- Плазменные двигатели: миф и реальность

- Победа над плазмой — новый метод для связи с космическим аппаратом

Комментарии (105)

ALepikhov

15.04.2019 18:35Для военных сейчас это врядли актуально:

1. Тяжелая МБР и так разгонит ПН до 27 махов, а тормозиться в атмосфере она начнет только километрах на 50.

2. В плотных слоях атмосферы (от 0 до 35-45 км) эрозионный унос даже УУКМ, даже при 20 Махах так велик, что ЛА не выдержит и двадцати секунд (несложно прикинуть «на кошках» если взять данные по например, пироуглероду у Полежаева).

MagisterLudi Автор

15.04.2019 18:381. Управляемый горизонтальный полет

2. Летим в пузыре плазмы — так что износ не велик ( а-ля суперкавитация)

ALepikhov

15.04.2019 19:43п. 1 на высотах ниже 50 км сейчас нереален — скорость уноса ТЗП будет такова, что аэродинамика будет быстро меняться за счет увеличения радиусов скругления передних кромок + всегда есть асимметрия обгара — чем будешь компенсировать?

2. Были такие проекты. Однако чтобы управлять плазмой нужны большие мощности и криогенные температуры. Ракету в шахте 20 лет будем держать на подзарядке и с охлаждением?

Можно легко прикинуть, что для М=27 и высот ниже 50 км нужны материалы со стойкостью от 5000 С под давлением атмосфер 200 (для передних кромок).

kompas_3d

17.04.2019 12:533. Летим в пузыре плазмы — не видны для обычного радара.

Zenitchik

17.04.2019 13:41Почему?

kompas_3d

17.04.2019 14:05Плазма полностью поглощает радиолокационное облучение. Можно найти пузырь плазмы с помощью системы из двух радаров по радиотени, но это сложнее.

ksbes

17.04.2019 14:22Любой частоты? А то для света она прозрачная. Или там какие-то резонансы есть с собственными частотами плазмы?

Zenitchik

17.04.2019 14:36+1Плазма полностью поглощает радиолокационное облучение.

Точно поглощает, а не отражает? Каков механизм этого процесса?

shiru8bit

15.04.2019 18:53+3Южное полушарие устроено совершенно по-другому: там нет ни лестниц,

ни кратера в центре. Вместо кратера там высится остроконечный пик

высотою в несколько километров; он расположен строго по оси и окружен

шестью пиками поменьше. Конструкция в целом выглядит очень странно, и

мы даже отдаленно не догадываемся, какой цели она служит.

bundzmm

16.04.2019 13:54+2Думал тоже, что почитать нашлось чего. Да только как нагуглил я понял, что Свидание с Рамой уже читал)

AntonSor

15.04.2019 20:35Прошу прощения, а почему там короткие импульсы, а не непрерывный разряд? И где там спрятаны магниты, создающие магнитное поле?

egigd

16.04.2019 12:57Короткие импульсы потому, что их конструкция начинает эффективно работать только при токах в тысячи ампер. Не тысячу, а именно тысячи, где-то 3-5 кА как минимум. Соответственно, мощность там порядка мегаватта…

Hamaruba

15.04.2019 20:39+5Если все правильно прикинул, текущая тяга где-то 0,006Н, при этом в активную зону подается чуть меньше 500Вт (учитывая скважность импульсов примерно 28К)

При текущих характеристиках для полноценного использования на воздушных судах, даже если удастся создать полноразмерную модель двигателя и вменяемую по размерам и массе систему управления питанием, нужен источник электрической энергии выдающий мощность начиная от единиц тераватт…

Даже если бы такой был, я полагаю что в плазму превратится вообще вся установка на первой же секунде запуска, при условии что объем установки будет соразмерен с авиационным двигателем.

vanxant

15.04.2019 21:24+4Для начала отделяем тёплое от мягкого. «Тёплое»: сам по себе управляемый полёт в атмосфере на скорости около первой космической — это та ещё задачка. Частично была решена в Шаттлах и Буранах, полностью — относительно недавно в «изделии 15Ю71», более известном как Авангард. Во всех случаях речь идёт об аэродинамическом планировании в верхних слоях атмосферы (от 80 км и выше) при спуске с орбиты, куда аппарат доставляется обычными химическими ракетными двигателями.

«Мягкое»: двигатели, использующие забортный воздух в качестве рабочего тела и, для химических двигателей, окислителя. Решение этого вопроса крайне заманчиво, так как позволяет обойти ограничения, накладываемые формулой Циолковского.

Самый широко распространённый пример — банальный авиационный турбофен. Второй контур такого двигателя — это «просто» вентилятор, который засасывает забортный воздух спереди и выбрасывает сзади (или наоборот при реверсе). К сожалению, при скоростях больше М = 2.5… 3 лопатки вентилятора перестают цепляться за воздух, и КПД двигателя начинает падать.

Следующий по распространённости — это классический прямоточник, передняя часть которого представляет собой сопло внешнего расширения, поставленное против потока. Если при нормальном использовании сопла горячий и плотный, но неподвижный газ из камеры сгорания расширяется и охлаждается, но приобретает сверхзвуковую скорость, то здесь всё происходит в обратном порядке: холодный, но движущийся (относительно двигателя) на сверхзвуке забортный воздух сжимается, нагревается и замедляется. После чего в нём можно распылить керосин и поджечь, или нагреть любым другим образом. При этом на входе образуется сверхзвуковая пробка, которая не позволяет нагретому газу течь вперёд, оставляя возможным только выброс назад.

Классические прямоточники широко используются военными. Хотя теоретически прямоточники позволяют разгоняться до М = 25 на высотах порядка 80 км (а оттуда до орбиты буквально 1 км/с), почти все современные движки работают на скоростях до М = 4… 4.5. Дальше начинается гиперзвук и всё становится совсем сложно. При этом начальный разгон до сверхзвука осуществляется «как-то ещё», обычно — небольшим пороховым РДТТ, который размещается прямо в выходном сопле прямоточника.

У Боинга был гибридный двигатель с турбофеном в первой «части», сверхзвуковой выхлоп которого направляется на вход прямоточника. Получилось слишком сложно, тяжело и сомнительно-надёжно, поэтому проект закрыли.

Китайские товарищи пилят ещё более гибридный гибрид турбофена, прямоточника и обычного керосинового ракетного двигателя. Посмотрим, что у них выйдет. Потенциально пепелац с такими движками сможет взлетать с аэродрома и выходить на орбиту вообще без каких-либо «ступеней». Если в обычной ракете 60-70% стартовой массы составляет окислитель, то здесь его нужно совсем чуть-чуть для довывода на собственно орбиту, когда забортного кислорода становится уже слишком мало.

Относительно недавно удалось решить вопрос создания гиперзвукового прямоточника (ГПВРД). Ракета «Циркон» разработки того же челомеевского НПО Маш, что и 15Ю71, показывает М = 8...9 на высотах порядка 40 км. Если конструкторам удастся сделать один такой шаг (в 2 — 3 раза по скорости относительно предыдущего поколения), то можно будет приблизиться к теоретическому пределу. Но даже если пока не удастся, имея двигатели с такими параметрами, как у Циркона, можно пытаться собрать на них первую ступень уже сейчас.

В принципе, для прямоточника неважно, чем именно греть воздух в «камере сгорания» (греть нужно, иначе откуда возьмётся энергия). В предложении немецких товарищей используется электричество, но нет ответа на вопрос, где на борту взять необходимую мощность. По удельной мощности (количество джоулей на грамм) любые аккумуляторы пока сильно уступают банальному керосину. Плюс керосин расходуется, заметно снижая массу ракеты в процессе полёта, а аккумуляторы… ну, отстреливать их что ли?

Коллеги челомеевцев по КТРВ из «Новатора» запилили ракету 9М730 («Буревестник»), где этот нагрев идёт от ядерного реактора. Потенциально это решение обладает максимально доступной на данный момент плотностью энергии. Но не думаю, что подобное когда-либо разрешат для гражданского использования, да и в военной ракете 9М730 скорости небольшие именно из-за соображений безопасности.

ni-co

15.04.2019 22:43+2«Хотя теоретически прямоточники позволяют разгоняться до М = 25 на высотах порядка 80 км». Можно пруфы. А то как то во рту пересохло.

И по поводу статьи. Согласен с мнением людей, которые считают крайне неэффективным использование плазменных двигателей в земной атмосфере. Они проигрывают обычным химическим. Достойное их место в спутниках и межпланетных станциях.

vanxant

15.04.2019 23:24Можно пруфы. А то как то во рту пересохло.

Да хотя бы википедия про гпврд.

Ну вообще надо понимать, что это очень среднепотолочные расчёты, как оно там будет в реальности пока непонятно.

ni-co

15.04.2019 23:46Спасибо. Но у меня подозрение, что даже на 25 М, на 80 км атмосфера уже не будет поддерживать работу прямоточника в виду своей разреженности.

8street

16.04.2019 09:19Ну тут еще фишка в том, что чем больше скорость, тем больше воздуха проходит через двигатель. Так что, вполне возможно.

ksbes

16.04.2019 09:34Условная граница космоса — 100 км, это как раз, если я помню правильно, где скорость аэродинамического полёта (т.е. воздух способен создавать подъёмную силу равную весу аппарата) сравнивается с первой космической. Т.е. на 100 км для полёта на первой космической на таких движках( которым нужен только пропеллент, а не топливо/окислитель) вполне должно хватать.

faoriu

16.04.2019 09:42Идея в том, что если у вас есть гиперзвуковой движок, который может работать на сколь угодно высокой скорости, то всегда можно выбрать высоту, на которой поток воздуха будет достаточным, и разгоняться хоть до Луны, используя даже разряженный воздух как окислитель.

vanxant

17.04.2019 03:53+1Есть одна проблемка — создать движок, который

может работать на сколь угодно высокой скорости

Пока даже не трогаем тепловые нагрузки на конструкцию аппарата, в конце концов этот вопрос ещё во времена «Шаттлов» кое-как решили (хотя именно сменные плитки теплозащиты и похоронили 7 человек).

Чем выше скорость, тем быстрее молекулы воздуха пролетают сквозь двигатель.

Если мы рассматриваем забортный кислород как окислитель, то его молекулам нужно за это время успеть окислить топливо, и, главное, выделить энергию в пределах камеры сгорания. Иначе топливо, конечно, сгорит, но уже за пределами ракеты — ну и зачем оно нам такое надо?

Удлинять камеру сгорания, как вы понимаете, путь в никуда — массы добавляется много, а толку чуть.

Это одна из двух ключевых проблем при разработке гпврд. Вторая — стабильность горения, т.к. процесс обычного горения не может распространяться против сверхзвукового потока, и двигатель постоянно «глохнет».

Могу предположить, что в цирконе и «керосин» совсем не керосин, и, возможно, режим горения совсем не обычный.

ksbes

17.04.2019 09:33Сверхзвуковое горение, это, как я понимаю взрыв? Ракета на нитроглицерине?

У нас не просто так говорят про ядерный двигатель для ракеты. В таких условиях (высокой скорости потока) проще и выгоднее просто греть воздух непосредственно: электричеством, ядерной реакцией или просто раскалённой решёткой, которую греет керосиновая горелка (часть воздуха из «кармана» забираем).

В статье предлагают не греть, а ионизировать и разгонять Лоренцом, но тут та же проблема возникает, что и с горением — ионизация требует времени, можно просто не успеть.

vanxant

17.04.2019 11:32Зачем сразу нитроглицерин, многие углеводороды умеют в детонацию:)

Хотя я честно не знаю, как оно там сделано.

vanxant

16.04.2019 00:30Согласен с мнением людей, которые считают крайне неэффективным использование плазменных двигателей в земной атмосфере

Тут ещё куча подводных камней.

1. Во-первых, беда всех плазменных двигателей — это энергия ионизации. Чтобы оторвать электроны у атомов газа, нужно затратить энергию, которая больше никак не возвращается. Для стандартного для плазменных двигателей ксенона энергия ионизации 11.7 эВ, для O2 — 13.6, для N2 — 15.58 эВ. Для сравнения, при сжигании водорода в кислороде (с образованием воды) выделяется около 3 эВ.

2. Во-вторых, а что потом делать с ионами в атмосфере? Они крайне химически активны и начнут вступать в химические реакции. Конкретно — образовывать разнообразные оксиды азота (NOx). Эти оксиды реагируют с водой (в т.ч. с содержащимся в атмосфере паром) с образованием азотной и азотистой кислот. Кислотные дожди заказывали?

Nashev

16.04.2019 12:24А потом научатся в выхлоп положительных ионов сливать с реактивной струёй потока электронов, оторванных когда-то у них же, и вторая проблема будет решена, ещё и с реактивной добавочкой к ускорению %)

egigd

16.04.2019 13:06Там электроны и ионы и так идут вместе одним потоком. Это же плазменный, а не ионный двигатель.

Nashev

16.04.2019 13:12Значит, она уже решена? ;)

egigd

16.04.2019 13:34Нет, вовсе не решена, т.к. одним потоком идут именно ионы и электроны, а не нейтральные атомы.

Mad__Max

16.04.2019 14:48Если они идут вперемешку одним потоком, то что им мешает рекомбинировать обратно в нейтральные атомы сразу же после выхлопа?

flx0

16.04.2019 14:57+3Так они же в воздух попадают. И имеют очень большую температуру. Так что и рекомбинировать они будут не друг с другом, а с чем попало. Да и когда друг с другом, рабочее тело — тот же воздух, то есть разнородная смесь с довольно мутной химией. Это вам не ксенон в вакууме гонять.

vanxant

16.04.2019 15:13+3Рекомбинируют, но не сразу. Слишком разные скорости и вот это всё.

А ионы кислорода ждать не будут, они окислят первый попавшийся атом или молекулу.

faoriu

15.04.2019 23:00полностью — относительно недавно в «изделии 15Ю71», более известном как Авангард

Первый полноценный гиперзвуковой аппарат — это Boeing X-51 Waverider с гиперзвуковым двигателем, запущенный в 2013м. А маневрирующие гиперзвуковые «изделия», разгоняемые большой ракетой, Martin Marietta ещё в 60х испытывали.

Re1ter

16.04.2019 08:42Таки нет. В комментарии выше шла речь о достижении первой космической скорости (~23М), а не о гиперзвуке как таковом. И здесь Boeing пока в пролёте — Waverider на испытаниях развил лишь 5,1М, тогда как Авангард достиг 27М.

faoriu

16.04.2019 08:53Это всё относится к гиперзвуковому полёту. Кроме того, у Boeing был полноценный гиперзвуковой движок. Маневрирующие планеры были и раньше — см. Martin X-23 PRIME (1966 год), развивал 25 махов.

Re1ter

16.04.2019 09:14Прайм мог лишь немного отклоняться от баллистической траектории, с тем же успехом любое сведение спутника с орбиты можно назвать управляемым.

По поводу полноценного движка — когда он появился? В 60-х, насколько я знаю, все гиперзвуковые самолёты использовали разгонные блоки для набора скорости.

faoriu

16.04.2019 09:27А Авангард сильно отклонился?

Полноценный движок появился в X-43, в 2004 его успешно запустили.

Re1ter

16.04.2019 09:35Если ВЕРИТЬ заявлениям министерства обороны, Авангард полностью управляем на любом участке полёта. На красивых слайдах он облетает американские ракетоносцы))))

Про Х-43: не знал, что двигатели существуют так давно. Интересно, почему нет развития в этом направлении.

faoriu

16.04.2019 10:12Вы с «Цирконом» случайно не путаете? «Авангард» позиционируется как замена обычным баллистическим ракетам.

Администрация Обамы решила, что принятие на вооружение гиперзвуковых аппаратов может спровоцировать гонку вооружений, поэтому тогда всё ограничилось только демонстрацией.

Re1ter

16.04.2019 10:44Не путаю. Красивые картинки посмотреть можно пока только на разных новостных ресурсах вроде этого, поэтому особый упор сделан на веру :)

Надеюсь, Трамп не отменит хотя бы этого решения Обамы.

faoriu

16.04.2019 19:23Такая политика Обамы была воспринята скорее как слабость и никак не помогла сдержать разработку гиперзвукового оружия в РФ и Китае. Теперь США оказались в потенциально уязвимом положении и ведут разработку нескольких систем гиперзвукового оружия.

slavae

16.04.2019 11:13-1Вы смешны.

faoriu

16.04.2019 12:08+1Честно говоря, советую вам не тратить на хабре время — не та аудитория.

slavae

17.04.2019 12:06Вижу несоответствие в ваших словах. Вы посчитали себя достаточно опытным, чтобы давать другому человеку непрошенные советы, но при это у вас нет опыта, куда забивать свои советы себе плашмя.

dasFlug

16.04.2019 05:45+2Меня немного смущает способ измерения тяги в эксперементальной установке. Отклонение металлического (читай проводящего) маятника в импульсном магнитном поле может и не только тягу показывать.

ksbes

16.04.2019 09:28Двигатель, который в стационарном положении выдаёт струю >20М при тяге в сотни и килоньютоны — это самая настоящая «мельта» из WH40k. Такой двигатель вполне можно использовать минимум как резак (для утилизации кораблей, например), а то как и оружие ближнего городского боя.

Т.е. если такое сделают — это будет серьёзный технологический прорыв. Но с другой стороны, раз такую, казалось бы простую конструкцию до сих пор не сделали, а режут металл просто дугой, то тут явно какой-то подвох.

egigd

16.04.2019 12:54То, что вы описали — это обычный плазмотрон. И им ещё как режут металл. В масштабах от установки, носимой в сумке, до десятков мегаватт.

ksbes

16.04.2019 15:54Плазмотрон, это как раз дуга, если я правильно понимаю (просто вместо электродов — плазма)

А я говорю о том, что выхлоп мощного высокоскоростного двигателя — независимо от физических принципов получения такой скорости, становится чрезвычайно разрушительным и может использоваться сам по себе, не для движения (ну как выхлоп обычных реактивных двигателей используется для расчистки ВВП)

Zenitchik

16.04.2019 16:27+3Нет. Плазмотрон — это устройство, в котором полученная в дуге плазма выпускается через сопло.

egigd

16.04.2019 18:08+1Про плазмотрон вам уже ответили.

А разрушительной является не скорость, а плотность мощности. В ионных двигателях скорости ионов получают огромные, порядка 50-70 км/с и даже более, но разрушительность там весьма и весьма «дохлая». В плазмотроне скорости «всего лишь» 5-7 км/с, но он разрезает танковую броню.

Магнитоплазмодинамический ракетный двигатель в разрушительности не хуже плазмотрона, но и не лучше. Просто это почти одно и то же (любой МПД двигатель становится плазмотроном, если снизить в нём ток и увеличить напуск рабочего газа).

wilderwind

16.04.2019 11:31Ещё нет комментария про дикую ударную волну от гиперзвукового аппарата, выходящего с аэродрома на орбиту? Мне любопытно, в каком радиусе будет некомфортно находиться на земле условному наблюдателю.

Тут вроде Boeing пилит сверхзвуковой пассажирский самолёт, пытаясь как раз решить проблему «а что это так бумкнуло?» при переходе звукового барьера, их прототип принимает форму иглы (узкий и длинный фюзеляж), но это решение не для выхода в космос.

Быть может, когда-нибудь будут открыты новые материалы или даже элементы («остров стабильности» в таблице Менделеева), которые смогут выдерживать хотя бы приемлемое время высокие температуры, давления и перегрузки, но с нашими материалами на данный момент гиперзвуковые полёты в атмосфере выглядят так себе, и подходят разве что для военных задач.

SandroSmith

17.04.2019 10:15Тут вроде Boeing пилит сверхзвуковой пассажирский самолёт

Если вы про Sonic Cruiser, то уже давно отказались от этой идеи. Или там что-то новое?

JINR

17.04.2019 21:12Элементы с острова стабильности уже открыты, периоды полураспада единицы-десятки секунд. Можно расходиться.

flx0

16.04.2019 12:45А давайте-ка посчитаем мощность.

Прототип, будучи масштабированным до размеров обычного авиационного двигателя, как утверждается, сможет развивать тягу от 50 до 150 килоньютонов в зависимости от подаваемого напряжения.

Пусть будет скорость истечения 6 км/с (это, кстати, почти достижимо на химии: H2+Li+F2) и тяга в 100 килоньютонов (10 тонн).

Тяга — это изменение импульса во времени: F=dp/dt, то есть за секунду выбрасывается газ на 100`000 (кг м)/с. Или 100/6 ~ 17 килограмм газа в секунду.

Кинетическая энергия (m v^2)/2 = 306 МДж. В секунду. То есть 306 мегаватт мощности. Электрической. На самолете.

То есть тягу-то он может и будет развивать, но с таким ядерным реактором самолет, боюсь, не взлетит.

egigd

16.04.2019 12:52При 6 км/с это уже никакие не «магнитоплазмодинамические двигатели». 6 км/с — это обычная тепловая скорость истечения плазмы, т.е. «arcjet».

Когда начинает заметно работать МПД механизм, скорости уже не менее 10 км/с.

И да, не забываем про необходимость ионизации всего объёма газа, иначе МПД опять не будет.

egigd

16.04.2019 12:47+1Как человек, который непосредственно сейчас разрабатывает магнитоплазмодинамический (МПД) ракетный двигатель (для космоса), могу с уверенностью сказать, что фигню рассказывают про «будучи масштабированным до размеров обычного авиационного двигателя, как утверждается, сможет развивать тягу от 50 до 150 килоньютонов в зависимости от подаваемого напряжения».

Вернее так: создать тягу в 50 кН, конечно, можно, но вам придётся подключить двигатель напрямую к энергоблоку АЭС.

Даже если взять очень низкий для плазменных двигателей удельный импульс в 10 км/с, 50 кН дают нам 250 МВт выходной мощности и 5 кг/с прокачиваемого через двигатель воздуха. Для ионизации 5 кг воздуха в секунду нужно потратить ещё 250 МВт — вот уже наш двигатель тратит 500 МВт. Вспоминаем, что КПД разгона у нас не 100%, и вот уже двигатель потребляет 600-800 МВт электричества.

Стоит ли говорить, что на самолётах такой электрической мощности нет и быть не может?..

Далее, много «радости» приносит эрозия электродов даже в инертных рабочих телах. Тут же у нас через двигатель ежесекундно будет проходить больше килограмма кислорода. Ждём предложений по изготовлению электродов из платины…

SomaTayron

16.04.2019 13:09Попробую пояснить в чем сложность простого масштабирования.

Получаемый ионами импульс равен E*Q*dt («тяга» казалось бы равна F=E*Q). Беда в том, что такой импульс получают и положительные и отрицательные ионы, суммарный эффект равен нулю. Для реализации движения надо разделить эти ионы. Если делим магнитным полем — получаем плазменный движок, если электростатическим — то ионный.

Кулоновские силы пытаются стянуть ионы в нейтральное состояние, и если с узким пучком можно «успеть» их разделить, с широким это намного сложнее.

Другая «беда» — время разгона (не ваш случай с «реактивным ранцем», более актуален для дальнего космоса, но все же). Очевидно, что малый расход плазменного движка (ф-а Циолковского) подразумевает наличие высокого «потолка» скорости, но гигантского времени разгона. Если совсем точно, это скорее из уравнения Мещерского.

Третья «беда» — энергия. Исходя из F*t=m*v, и F*S=E логично, что мощность струи (E/t) определяется как P=F*V0. При скорости истечения 100 км/с (10^5 м/с) и желаемой тяге в 100кН (10^5 Н) имеем мощность P=10E+5 * 10E+5 = 1E+10 Вт. Даже если был бы 100% кпд.

Вернемся к первой проблеме. Если на выходе сопла нам надо разделить условный грамм ионов, то надо отбросить порядка 95 тыс кулонов (электроны разгоняются 10 000 км/сек). Если хотим дать тягу всего в 10 кН (импульс 10кН*1с), то нужно огромное поле (5-6 кубометров) в 10000 Тесла.

Так что кпд вещь хорошая, но есть непреодолимые ограничения — требуется ядерный источник

egigd

16.04.2019 13:37Вы явно совершенно не понимаете процессы…

Начнём с того, что отрицательных ионов в плазменных двигателях, в первом приближении, нет вообще.

SomaTayron

16.04.2019 15:27+1Ну в общем то немного понимаю — моделировали датчики регистрации ионов на Луне )))

Я вроде в конце указал, что для расчета носителями отрицательного заряда считаем только электроны, просто вначале привел для общей картины возможность существования в том числе и отрицательных ионов — вследствие рекомбинации при тройных столкновениях (вроде рабочим телом подразумевался все же воздух, а не чистый однокомпонентный), а в земных условиях они в общем то будут, и в ощутимом количестве

egigd

16.04.2019 18:01+1С регистрацией космических ионов вы, наверное, разбираетесь хорошо. Но не с плазменными двигателями.

Ничего никуда разделять не нужно, плазма квазинейтральна, ионы и электроны там вперемешку в равных пропорциях.

SomaTayron

17.04.2019 09:22хм… так я как раз это и написал. Вы точно прочли текст?

Беда в том, что такой импульс получают и положительные и отрицательные ионы, суммарный эффект равен нулю

Нет, есть конечно и «условно плазменные» двигатели вроде VASIMR, но по классической формулировке у него высокотемпературная плазма, разгон только из-за газодинамических эффектов, поэтому его не корректно называть плазменным в первичном понимании классификатора.

Или вы по тексту нашли что то еще, то считаете не верным? Я там конечно несколько упростил (так как цель была пояснить трудность масштабирования, а не дать полную физику), но вроде общую картину старался дать без сильного искажения сути. Если укажете где именно некорректные места, то и я и другие собеседники будем только «за», в общем для этого и идет обсуждение, чтоб дать пояснение, рассчитанное на средне подготовленного читателя.

egigd

17.04.2019 09:40хм… так я как раз это и написал. Вы точно прочли текст?

Да. И это — полная чушь, т.к.:

а)отрицательных ионов много меньше, чем положительных;

б)независимо от заряда разгон частиц происходит в одном и том же направлении, никакого разделения зарядов в МПД двигателе не происходит.

SomaTayron

17.04.2019 09:55по пункту а — естественно меньше, я разве иное говорил? Повторюсь «просто вначале привел для общей картины возможность существования в том числе и отрицательных ионов». А детально вернулся к этому моменту в самом конце, и там уже учитывал только положительные ионы и электроны.

По пункту б… Поясните пожалуйста, чем вы сможете воспрепятствовать нейтрализации частиц, если они сжаты в одном пучке? И поясните, если вы не будете выводить из зоны действия ускоряющего поля отрицательно заряженные частицы, каким образом вы можете ускорить только положительно заряженные частицы? Считаете, что закон Кулона не работает?

egigd

17.04.2019 10:07чем вы сможете воспрепятствовать нейтрализации частиц, если они сжаты в одном пучке?

Нейтрализации препятствует высокая электронная температура.

Разумеется, это не значит, что процесс рекомбинации не идёт вообще. Он и в токамаке-то идёт, создавая быстрые нейтралы! Но это не отменяет того факта, что боле 90% атомов ионизованы.

если вы не будете выводить из зоны действия ускоряющего поля отрицательно заряженные частицы, каким образом вы можете ускорить только положительно заряженные частицы

С какого потолка вы взяли, что разгоняются только положительно заряженные частицы?.. Я же каждый раз говорю: разгоняются все частицы вместе!

Вы, похоже, вообще не понимаете процесс ускорения… В МПД двигателе плазма разгоняется силой ампера. Этот двигатель — рельсотрон, в котором вместо двух параллельных плоских электродов используются два коаксиальных круглых.

SomaTayron

17.04.2019 10:30А вот это уже кое-что проясняет. Скажите, вы разбираетесь в плазме, или самих плазменных двигателях? Перефразирую — какой вид вы рассматриваете — электронная температура больше температуры тяжелых частиц (электрический разряд) или меньше (ионизирующая ударная волна)

PS ваши аргументы мне то понятны, но не только не факт, что понятны другим, но и вообще не применимы к пояснению сложности масштабирования

egigd

17.04.2019 13:12И в том и в другом.

Там дуговой разряд, разумеется электроны теплее ионов.

Никаких сложностей с масштабированием МПД двигателей вверх по мощности нету. Они просто идеальны для этого. Только вот двигатели многомегаваттной мощности никому не нужны (ибо нет ни у кого столько мощности), а потому приходится строить их на десятки-сотни киловатт. Вот тут-то и начинаются проблемы, т.к. при малых разрядных токах собственное магнитное поле оказывается недостаточным для эффективного ускорения.

SomaTayron

17.04.2019 14:09Ну, если и в том и в другом, по повторю — вы внимательно читали мой текст?

Вы подменили понятия, отсюда и пошло рассогласование. В заголовке речь была о плазменном (хотя даже автор и «съехал» на МП — но он прямо сказал, что не специалист, поэтому к нему претензий нет). А вы читая мой текст о плазменном восприняли его как о МП, и уже к собственной переделке моего текста начинаете приводить возражения.

Я ведь кажется указывал, что VASIMR НЕ плазменный в классическом понимании. Если мы ионизируем излучением (антенна) в присутствии магнитного поля и резонансным ВЧ полем создаем «циклотронный разогрев» и уже далее идет магнитное сопло — это НЕ плазменный двигатель, а именно МП, если хотите — минигеликоны. Они и близко не аналоги тех же ПД на эффекте Холла (наши СПД), в который ОБЯЗАТЕЛЕН катод, что увеличивает размеры.

Геликон дает хорошую тягу, но малый импульс, и именно и есть их слабое место, если вы хотели говорить именно о них… Только вот все это не имело отношения к конкретно моему посту, я вообще про другое писал

egigd

17.04.2019 14:16В статье описывается магнитоплазмодинамический ракетный (вернее, в перспективе, реактивный, они же хотят на забортном воздухе работать) двигатель. Не понимаю, к чему вы тут вообще приплели VASIMR.

И да, вот как раз СПД — он НЕ плазменный на самом деле. Он — ионный двигатель. А VASIMR — именно настоящий плазменный.

SomaTayron

18.04.2019 09:19А вот это уже любопытно. Вы в какой именно области сопричастны с плазменными двигателями?

Я верно понимаю ваше утверждение, что двигатели на эффекте Холла вы называете ионным, а не плазменным? То есть даже название Stationary Plasma Thruster (SPT), или русская версия Стационарный плазменный двигатель (СПД) вас как то не настораживает?

tvr

16.04.2019 18:17-1Я не специалист в движках. Ну совсем ни разу не специалист, но разобраться хочу. Сделаю небольшой «вброс» с расчетом на то, что хабраинтеллект выведет на чистую воду плазму.

И по итогам выведения плазмы на чистую воду — выкачу концепт джетпака на плазменной тяге?

vladimir72

16.04.2019 18:48+1В конце 80-х делал МГД-генераторы, ионные и электронные реактивные двигатели. Разгоняли электроны до десятков тысяч км в сек. А добились тяги на 1 см кв. 5 кг в импульсе. Потом вся наука в СССР развалилась. Враги победили.

egigd

17.04.2019 00:01+2«Щито? o_O»

Какие ещё «электронные реактивные двигатели»?

Электроны практически ничего не весят, создавать тягу за счёт них — это просто безумие. Фантастический расход мощности и мизерная тяга. Да ещё и быстрое накопление положительного заряда на космическом аппарате… Безумнее разве что фотонный двигатель.

Для создания тяги разгоняют либо ионы (причём обычно тяжёлые), либо плазму, т.е. смесь ионов и электронов.

vladimir72

17.04.2019 09:28Целое НПО работало над такими двигателями два года. Результаты отдали военным. А изготавливал, дорабатывал и испытывал я сам. Энергоустановка была

около 70 кВт. Реактор работал со страшным шумом. Писали научные отчёты. Постепенно всё развалилось. То что учёные делают сейчас это принцип электронной лампы. На таком устройстве тяга будет очень слабая. Поверьте, от электронов можно получить большую тягу. Технология была.

egigd

17.04.2019 09:42Вы понимаете, что получение большой тяги от электронов при приемлемом расходе энергии противоречит фундаментальным законам физики?

vladimir72

17.04.2019 10:26Никаких противоречий. Есть разные способы получения электронной плазмы в электромагнитном поле и т.д… Я же уже говорил, это не принцип электронной лампы.

ksbes

17.04.2019 12:32+1С одного электрона при 10 Мм/с получим импульс в 10^-23 кг*м/с. Для тяги в 50 кг*м/с^2 нам нужно нужно в секунду 5*10^24 электронов (800 000 А постоянного (среднего!) тока) и, соответственно 500 МВт мощности.

Действительно — шумело, наверное, ну очень сильно!

egigd

17.04.2019 13:06Небольшая поправка: один электрон будет нести 5*10^-17 Дж, если их 5*10^24, то получаем «всего лишь» 250 МВт на 50 Н тяги. Цена тяги 5 МВт/Н. Это теоретический предел при 100% КПД, конечно же…

Для сравнения, мой МПД двигатель на данный момент имеет цену тяги 0,031 МВт/т, и это не теоретический предел, а результат, полученный на недоработанном до конца прототипе.

egigd

17.04.2019 12:51Электронной плазмы не может быть просто по определению.

Плазма — это частично или полностью ионизированный газ, для которого выполняется условие квазинейтральности. Для чистых электронов, без ионов, о нейтральности, даже квази-, речи не может быть и близко.

Не имеет значения, каким образом вы получаете электроны, они лёгкие и заряженные — вот, что важно. Именно это не позволяет получать вменяемые характеристики от двигателя на их основе.

Krisaf

16.04.2019 18:49+1Сильноточные плазменные ускорители хорошо описаны у Морозова А.И. Введение в плазмодинамику.

Например КСПУ Х-50 квазистационарный ускоритель, с энергией импульса до 500кДж, и скоростью истечения до 10^6 м/с

Обратите внимание на центральный электрод, оплавленные края из за срыва тока.

egigd

17.04.2019 00:08+2Поверьте, там и без срывов всё прекрасно плавиться. Лично в стационарном режиме без всяких срывов плавил танталовые детали катода, и только их плавление, стабилизировавшее температуру примерно на 3000 градусов, спасло вольфрамовую основу, а то и она бы расплавилась. Чтобы МПД двигатель работал, нужны плотности тока на грани, а если чуть не уследишь, то за гранью, возможностей материалов.

У них же электроды медные, они при таких токах просто не могут не плавиться. Причём у них, в силу импульсного режима работы, катод холодный, термоэмиссии с поверхности в целом нет, в таком режиме износ возрастает в десятки раз по сравнению с горячим катодом, который испускает электроны равномерно всей поверхностью.

Tomasina

Дуга (разряд) и плазма — не одно и то же?

Zenitchik

Нет.

В дуговом разряде, разумеется, образуется плазма, но дуга в целом — далеко не только плазма в ней.