В данной статье хочу рассказать о том, как имея уровень английского “после школы и универа” я смог достичь уровня, достаточного для довольно комфортного и успешного прохождения собеседования в иностранную фирму. Полагаю, что российских специалистов с похожим уровнем владения английским достаточно много, как много и тех, кто желает устно общаться с иностранными коллегами. Как мне кажется, методика, к которой я пришел путем проб и ошибок оказалась достаточно простой, чтобы быть эффективной. К тому же, я имею привычку подробно трекать затраченное время. Поэтому, надеюсь, статья также сформирует у вас примерное видение необходимых турдозатрат.

Стартовый уровень

Изучение языка, не находясь полностью в этой языковой среде — процесс бесконечный, поэтому я сразу решил определить уровень, которого хочу достигнуть, после чего надеялся, что изучение языка исчезнет из списка приоритетных занятий, и будет поддержиться практикой.

Итак, стартовый уровень: на начало занятий я мог понимать ~70% технической литературы, и ~50% лекций на техническую же тему. Составлять предложения, а тем более говорить на английском я не мог, от слова совсем. Был пресловутый барьер. Я не мог на ходу вспомнить на английском даже самые простые слова, которые, конечно же знал. Думаю, многим знакома такая ситуация. Поразмыслив, я определил что готов потратить, и имею в запасе примерно полгода времени. Поэтому целевой уровень был такой:

- Уметь без серьезных запинаний выражать свои мысли на свободную тему. Не требовалось знания идиом, красивого произношения и прочего. Просто иметь определенный уровень словаря “в кэше”, для уверенного построения предложений.

- Понимать ~95% технической литературы

- Понимать ~90% лекций на техническую тематику

Методика

Приняв решение взяться за английский, я принялся гуглить среди огромного множества существующих курсов и методик. Их было слишком много, часто одна методика противоречила другой. Было трудно понять чего именно я достигну, пройдя предложенные, условно, 55 уроков и какие будут трудозатраты по времени. Поэтому, я поступил просто: выделил составляющие успеха, и определил в процентном соотношении время от общего, которое буду тратить на каждый пункт, и, собственно, начал тратить. Получилось следующее:

- Грамматика. Повторение, изучение. 10% времени.

- Наработка и наполнение словаря. 50% времени.

- Разговорная практика. 40% времени.

Грамматика

Вопреки расхожему мнению, считаю грамматику английского языка самым легким и привлекательным свойством языка. Трудозатраты на ее изучение относительно небольшие. Но при этом начинать изучение языка с заучивания всевозможных сложных грамматических конструкций (как это делают в школах) явно неправильно. Т.к. это не имеет особого смысла без достаточного количества практики именно использования языка, и все-равно забудется. Кроме того, может вызвать отторжение изучения из-за нудноты самого занятия.

Однако, если изучение грамматики совмещается с практикой использования языка, оно идёт достаточно слажено и не напряжно. Нет ничего страшного, если услышав сложное предложение до конца непонятно, что оно означает. Столкнувшись с подобными грамматическими конструкциями много раз, читать про present perfect continous становится захватывающе! В голове сразу вспоминаются уже услышенные ранее фразы. Но больше всего интерес к изучению грамматики подогревает разговорная практика. Начинаешь интересоваться, каким инструментами можно воспользоваться для того, чтобы выразить мысль. Это как изучение нового языка программирования за реализацией своего pet project.

Поэтому в плане грамматики, все свелось к тому, что я периодически открывал сайт с разделами по грамматике (https://www.native-english.ru в моем случае), и уделял 20 минут раз в 3-4 дня, читая очередной раздел. Ссылку на раздел удобно сохранять в google keep, чтобы можно было заниматься грамматикой на любом девайсе, который будет на данный момент под рукой.

Наработка и наполнение словаря

В моем случае это был исключительно только просмотр фильмов и лекций. Чтение книжек оказалось малоэффективным. Не имея визуальной зацепки слова просто выпадали из головы. Но тут все очень индивидуально. Просмотр фильмов происходил так: 20 минут я смотрел фильм с английскими субтитрами и английской дорожкой и каждое непонятное слово или фразу переводил в переводчике, гуглил, или пользовался сайтом reverso context. Следующие 20 минут были в качестве вознаграждения, я отключал сабы и пытался вникнуть в фильм, не замечая и не расстраиваясь когда ничего не понимал. Незнакомые слова сохранялись в истории гугл переводчика. После чего, повторял историю переводчика по 5 минут каждый день. При повторении была четкая ассоциация со сценой из фильма. Ассоциация и периодическое повторение — оказался лучший рецепт запоминания новых слов.

Разговорная практика

С этим пунктом было сложнее всего. Наиболее эффективная методика здесь — попасть в языковую среду. Такой возможности не было. Попробовав заниматься с репетитором, понял, что это слишком нудно, требует согласования времени, доп. расходы. Заниматься с живым человеком полезно и нужно, чтобы периодчески по мере обучения получать фидбек о своем уровне, и текущим проблемам. Но постоянные занятия с репетитором мне не подошли.

По-началу, я заходил на сайт новостей bbc, смотрел русский перевод, и переводил новость самостоятельно, после чего сравнивал с оригиналом. А находясь за рулем, или ожидая чего-либо, ловил взглядом случайные надписи и мысленно переводил их на английский. Не самая лучшая методика. В первом случае нужен компьютер/ноутбук для перевода и выделенный кусок времени, а во втором… ну, например, не всегда возможно было вспомнить нужное слово, да и вообще, это скорее развлечение, чем изучение.

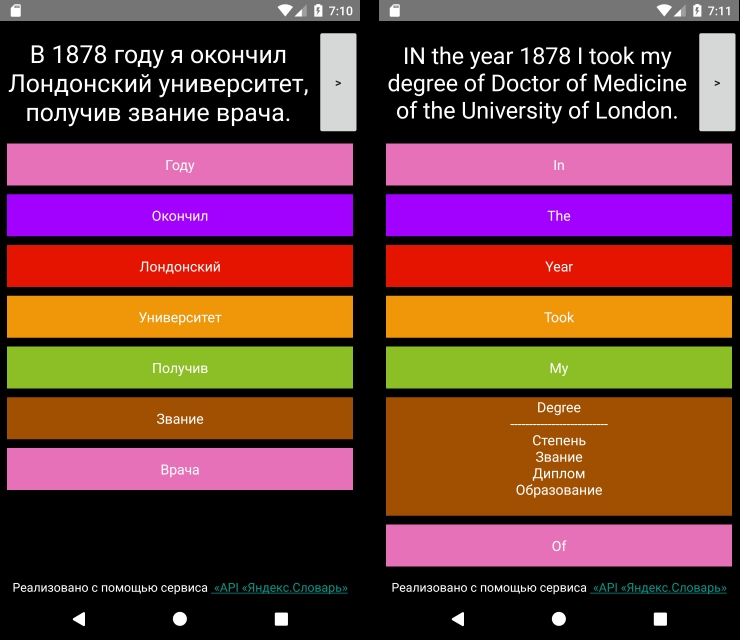

Все это побудило написать мобильное приложение, которое я назвал карманный репетитор английского. В нем заложены книги: оригинал и профессиональный перевод. Сначала показывается предложение на русском, а после устного перевода есть возможность сравнить с соответсвующим этому предложению профессиональным переводом, пользуясь при этом словарем.

С этим приложением я проводил время везде, где была свободная минута. А также раз в три недели, примерно, занимался с репетитором.

Итог

Итого, было потрачено 156 часов на наполение и повторение словаря + грамматика. Остальные 178 часов на разговорную практику (я прибавил встроенный таймер в приложении). Всего было потрачено 334 часа и чуть более полугода времени на изучение.

На первых собеседованиях я очень волновался и успешно их завалил (скорее из-за технических вопросов). Постепенно волнение ушло, и я почувствовал себя более уверенно при общении на собеседованиях. Поэтому хотел бы посоветовать тем, у кого похожая ситуация, не пытаться попасть сразу в понравившуюся фирму. А “потренироваться” фирмах с менее заманчивым предложением. Ниже небольшой опросик. Также прошу в комменты с критикой и дополнением из вашего опыта.

Комментарии (14)

questor

23.10.2019 20:55Прочитал с интересом, любопытно было сравнить со своим опытом.

Пара критических замечаний.

Я не очень люблю своих же коллег-программистов за такие вещи как "я хотел уметь А, поэтому стал делать Б, считая, что это разовьёт А" (всегда полезнее тренироваться в том, что ты хочешь, а не в других навыках, пусть даже и смежных. В данном случае все описанные шаги — это подготовительная цель, а если хотите уметь именно в интервью — ну так заходите на https://www.pramp.com/ и тренируйтесь именно в интервью.

В этой статье такой момент есть, также как и "я хотел уметь А, но решил сделать для этого приложение" (потренировался в написании приложений, а не в "А"). Такое тоже бывает, где-то на хабре уже были статьи, как раз на тему как-я-учил-английский-вот-что-я-написал. И нет, я не против тренировки в написании приложений, просто не надо подменять цели.

Также хочу добавить, что цели лучше ставить измеримые и пытаться их мерять. Например, нужно понимать, что на интервью неважно будет, что у тебя сдан экзамен по TOEFL, важно увидеть, что ты действительно можешь говорить — и в этом плане экзамены бесполезная штука. Но вот в чём они полезны — так это в измеряемости результата. Попробуйте например перед своим обучением пройти какой-то бесплатный тест (например), запишите цифру. Через некоторое время повторяйте прохождение того же теста, смотря какие навыки и как увеличились. Заодно это даст и какой-то ориентир, понимание и где вы сейчас находитесь (например, сдали на "LImited Working Proficiency") и понимание, хотите ли вы идти дальше (а заодно и вектор направления понятен и расстояние). Плюс, из этих тестов выцепляйте именно те составляющие, которые как можно более прямо работают на навыки нужные вам. Я бы например, искал именно тесты, в которых дают прослушать отрывок на слух, а потом нужно выбрать вариант ответа. И меньше бы интересовался текстами, прочитав которые нужно ответить на вопросы. (Вас же не будут в текстовом чате интервьюировать, а в формате живого диалога)

Для Москвы можно порекомендовать ещё сходить в Mocsow English Conversational Club (MECC), встречи еженедельно за символический прайс "не дороже чем средний чек в макдональдсе", я думаю, это может себе позволить каждый. Экспатов там немного, в основном такие же как ты "французский с нижегородским акцентом", но это весьма хорошая первая ступенька с которой можно прыгать дальше. Ей-ей, как правило, все боятся туда придти и узнать, что у них просто днищенский английский, но по приходу оказывается что в принципе, оказывается дело не так и плохо после школьного "лондан из зе кэпитал оф грит бритн". Айтишного люда там кстати достаточно много, найдёте о чём поговорить с коллегами, если совсем туго со словарным запасом.

В остальном же статья неплоха, хотя понимаю, что у каждого свои особенности. Лично мне например проще было прокачать словарный запас по текстам, а не по видео. Я сторонник того, что нельзя сразу слушать радио, телепередачи с быстрым темпом речи — а нужно выбирать видео/подкасты в которых 60-80% слов понятны и речь достаточна чтобы слушать не нажимая постоянно на паузу. Также я сторонник того, что нужно искать интересные для себя темы — и составлять свои собственные списки того, на чём ты будешь тренироваться. Например, тут недавно были чужие советы, я когда листал — многое было знакомо, но мне не зашло. Просто у меня вкусы другие. Зато я слушаю про то, как писать музыку или как петь песни или подкаст одного программиста, речь которого мне понятна. А несколько лет на хабре была история, как парень учил по Симпсонам только из-за того, что канал 2х2 перестал с какого-то сезона делать переводы. И молодец, добился своего — я не знаю, может ли он проходить интервью, но симпсонов точно смотрит в оригинале. И значительная часть успеха на мой взгляд была именно в том, что он занимался именно тем, что ему интересно. Среди айтишников это очень часто встречается — мотивация на интерес, поэтому если вы такой — надо этим грамотно пользоваться.

Уф, кажется, я в очередной раз отмазался комментарием, а не пошёл строчить статью. (:

AlexEx70 Автор

24.10.2019 07:46Эх, а я бы почитал! Перед тем, как взяться, искал статьи в формате «что делал -> сколько потратил времени -> какой результат получил». Но таких очень мало. В основном фрагментарно расписано что делал. Либо реклама какого-либо курса.

Да, вы правы, conversation клубы хорошее дело, особенно на старте. Помимо практики, которая лишняя никогда не бывает, они подогревают интерес, когда начинаешь замечать собственный прогресс, и то, как постепенно уходит неловкость и барьер при общении.

dmonk

24.10.2019 13:27+1Насчёт чтения книг.

Слова выпадают, это да. Но если читать до победного, то однажды перестанут. Где-то читал, что слово надо встретить и перевести примерно пять раз, чтобы оно вошло в активный словарь и запомнилось.

А с обретением некоторой практики словарный запас будет расти как на дрожжах. Ну и грамотность на сдачу достанется, что при будущей возможной переписке пригодится.

AlexEx70 Автор

24.10.2019 13:32Всё верно, без повторения никак. Иначе срабатывает механизм вытеснения в нашем мозге. Я еще заметил, что встретив и повторив слово пару раз, начинаешь его выцеплять в музыке, аудиокнигах, каком-либо тексте и пр. Т.е. шансы у него осесть в голове резко повышаются после первых двух повторений, даже если просто слушать в фоне английскую речь, например.

DdarkSideE

24.10.2019 18:30После прочтения раздела «разговорная пратика» остался вопрос: как умение переводить текст развивает умение разговаривать?

Я достаточно продвинулся в скорости составления предложений в уме, как только начал переписываться с иностранцами на английском каждый день. Но это дало лишь малый прирост беглости речи.

Так же умение говорить и умение слышать это навыки хоть и смежные, но не одинаковые.

Сдается мне, что для того, чтоб уметь говорить и понимать на слух, нужно начать говорить и пробовать понимать на слух.

AlexEx70 Автор

24.10.2019 18:37Начать говорить и понимать на слух, это фактически тренировка практики с живым иностранцем. Идеальный вариант, согласен. Однако, в силу разных причин это далеко не всегда возможно. Поэтому пришлось прибегнуть к такой альтернативе. Не стоит рассчитывать, что в результате можно натренировать беглую речь. Но возможность, пусть простенько и местами кривовато изъясняться — вполне.

ru1z

24.10.2019 20:07Это верно, но в принципе можно переводить на целевой язык вслух. Это уже шаг вперед.

Но да, эффективнее найти собеседников, например, как выше советовали, языковой клуб.

nikolainefedov

24.10.2019 18:38В интернете полно разных сервисов, сайтов для изучения (повторения) иностранных языков. Тут главное подобрать то, что подходит самому человеку, какие варианты произношения он лучше воспринимает.

Nikolai46

24.10.2019 19:43Проблема в том что их _слишком_ много, пока всё перепробуешь, можно потратить неэффективно время и силы, а может даже и живые деньги.

Поэтому, мне кажется что за сервисами экспертной оценки будущее. Т.е. кто-то за тебя проделал основной объём работ, а ты оплатил эту часть сэкономленных усилий.

Основная проблема — отсутствие внятных методов поиска и оценки подобных экспертов, особенно в динамике, т.е. был классный, а потом переклинило или забросил, и стал так себе.

Ну и плюс некая стандартизация была бы полезна, в форматах принятых большинством участников рынка.

Nikolai46

Плюс надо определить цель — пройти собеседование и потом английский как бы не нужен или собеседование это начало длинного пути.

Если конкретно для собеседования, то надо заточить ресурсы для этого. т.е. вместо фильмов смотреть видео с записанными собеседованиями. Читать расшифровки собеседований. Собеседование имеет определённый специфический жаргон и полезно некоторые идиомы знать и т.п.

Надо обязательно определиться с географией. Если вы будете пытаться поступать в австралийскую компанию, а учиться американской версии, то это так себе инвестирование времени. Лучше конечно чем ничего, но не эффективно.

Наиболее полезным шагом, с самого начала, будет попробовать найти человека (не репетитора) который согласиться провести пробное интервью и выдаст вам описание реального положения дел. Ну и конечно с самого начала и в процессе обучения, например раз в месяц, пытайтесь попроходить собеседования в компании куда вы точно не собираетесь идти.

К тому же на техническую позицию (например программистом) интервью будет более нетребовательно к языку, чем например на позицию продажника.

Ну и конечно привести ссылки на ресурсы которыми можно пользоваться для изучения языка специфичными для означенной цели.

А так получилось «как я провёл лето» + немного рекламы своего приложения.

AlexEx70 Автор

Спасибо за фидбек. «Для собеседования» — тут имелся ввиду человеко-понятный уровень владения языком, разговорными навыками.

Не разделяю точку зрения, что готовиться нужно специфично только к технической тематике. Во всяком случае имея в запасе полгода времени. Естественно, заготовочные фразы должны быть в голове, но без возможности свободно пообщаться с будущими работодателями, врядли можно попасть в приличную компанию (тут не имеется ввиду фриланс). Компании набирают сотрудников, которым будет комфортно работать в уже существующем коллективе, как и коллективу с будущим коллегой.

Честно говоря, статья и рассчитана поделиться тем, «как я провел лето», учитывая успешный итог. Возможно, пригодится кому-нибудь не запутаться в обилии путей изучения языка.

Nikolai46

Или в русскоязычный бодишоп, где 99% сотрудников русскоязычные, но по факту находясь в другой стране, вы на работе не будете общаться на английском.

Либо работать удалённо и переписываться на английском и понимание на слух и разговор вам фактически не нужен. Понимания и разговор то это тоже сильно другой навык в отличие от чтения/письма и вы можете очень хорошо писать/читать, но стеснительно блеять при разговоре совершая все мыслемые и немыслемые ошибки.

Т.е. задача стоит пройти собеседование и потом разговорный английский вам не нужен, то надо отдавать себе в этом отчёт. Если есть конкретная задача, то её и надо решать. Никто не спорит что лучше знать анлийский во всех его проявлениях, но тут уж каждый решает для себя. И этим можно заняться уже после устройства на работу, тем более в подобных компаниях почти что всегда есть спонсируемые программы для улучшения английского.

Если же вы устраиваетесь работать в англоговорящую компанию и вам надо будет постоянно уметь, по крайней мере понимать что вам говорят, то конечно учить английский по видео собеседований не нужно.