Привет! Меня зовут Анна Большешапова, я продуктовый дизайнер СберМаркета — занимаюсь развитием программы СберСпасибо, подпиской СберПрайм, а еще — самыми разными задачами: от рассрочки до разработки карт лояльности магазинов. Я пришла в команду полгода назад и тогда же столкнулась с проблемой: мне стало не хватать времени на задачи.

Прошлый опыт работы говорил мне: ты умеешь управлять своим временем, ведь уже работала на удаленке, с разницей во времени, в агентстве, с разными проектами, и всё было отлично. Но реальность показывала обратное — мои дни превратились в хаос.

Когда нужно было переключаться на новый спринт, я еще доделывала задачи по прошлому; когда добиралась до нового спринта, уже пора было готовиться к следующему. Не потому, что я ленилась или откладывала дела, нет: каждую минуту я была занята, но все равно не успевала.

Времени анализировать ситуацию тоже не было, была лишь надежда, что я постепенно адаптируюсь и оно само как-нибудь наладится. Главное — продержаться на испытательном сроке. И чтобы сделать это, я решила изменить свой график.

→ Если нет времени читать историю целиком, переходите сразу к инструментам.

Решила работать на 4 часа больше, чтобы всё успевать (не повторять в домашних условиях)

Я ничего не успевала, поэтому решила расширить рабочий день на 4 часа. У меня как раз есть преимущество: я живу в Красноярске. Если буду начинать работу в 9:00 по моему времени и заканчивать примерно к 23:00, успею и на созвоны сходить, и все задачи сделать.

Скопировала предыдущий абзац в ChatGPT и попросила придумать шутку к нему. Вот что получилось: «Думала, у меня проблемы с управлением временем, а оказалось — неправильный часовой пояс».

Я была уверена, что такой ход позволит продержаться, пока буду адаптироваться. А потом оно само наладится, и я вернусь в нормальный график. Так что мой рабочий день стал выглядеть так:

Розовые слоты — регулярные и обязательные созвоны. Они нужны для синхронизации, чтобы команда сохраняла гибкость и устойчивость

С таким графиком я просыпалась, работала, засыпала — всё. Из рабочей недели выходила измотанной, а за выходные не успевала отдохнуть и набраться энергии, чтобы дальше что-то делать. В итоге начала терять мотивацию и перестала понимать, зачем мне это надо.

Шли недели, спринт за спринтом, и в какой-то момент я поняла, что так жить невозможно — расширить график было плохой идеей. Нужно найти другое решение.

Новый график не помог, и я поделилась проблемой с командой

Я рассказала команде, что ничего не успеваю, теряю мотивацию и не понимаю, как вообще можно все успевать. Да и в целом больше так не могу. И дальше у меня состоялся такой диалог с тимлидом:

— Просто выдели время на неделе и разберись с этим.

— Но… У меня нет времени, чтобы выделить время на разбор проблем со временем! (Самой смешно.)

— Время никогда не появится, если ты не начнешь им заниматься, и проблема не решится, пока не возьмешься за нее.

↑ Это действительно так. И здесь мне помог принцип «Хотя бы n минут» — выделить хоть сколько-нибудь времени и заняться проблемой. Так что я запланировала в календаре первые 15 минут на среду и решила, что именно по средам буду разбираться с тайм-менеджментом.

Провела исследование: на что я трачу время и почему не успеваю

Итак, наступила среда — первые 15 минут, чтобы разобраться с тайм-менеджментом. Я решила начать с исследования: стала фиксировать все задачи и время, что на них уходит.

Например, делаю макеты, записываю — «Макеты, 60 минут». Если в это же время отвлекаюсь, чтобы ответить на сообщение, тоже записываю — «Ответила на сообщение, 5 минут». В конце дня считала, сколько времени на какие задачи ушло и сколько набежало пятиминуток.

Спустя несколько дней получился список причин нехватки времени:

- разбросанная информация;

- вечный поиск;

- отсутствие приоритетов;

- звонки;

- внезапные задачи;

- короткие созвоны;

- неясные цели;

- шум вокруг;

- чаты;

- отсутствие координации;

- неспособность сказать «нет» и так далее.

В итоге я определила две основные причины: то одно, то другое. То я сажусь делать задачу, но отвлекаюсь на сообщения. То выгружаю материалы, когда собиралась читать документацию. То еще что-нибудь.

Разработала решение: навела порядок и структурировала задачи

То одно, то другое — это бесконечное переключение с задачи на задачу: делала макет, стала искать ссылку, чтобы ответить коллеге. Искала ссылку — переключилась на общение в чате и так далее. Такие переключения изматывают и сильно влияют на проработку и качество решений. Поэтому я приступила к наведению порядка внутри дня — здесь несколько этапов, расскажу о каждом.

Структурировала задачи. Взяла задачи, что собрала на этапе исследования, и попыталась их структурировать — разнести по процессам. Получился такой список:

Оценила ресурс. Посчитала, сколько в среднем занимают задачи из разных блоков. И получила интересные цифры: любая маленькая задача, например поправить текст — со всеми согласованиями с редактором, лидом, отправкой дизайна на ревью, оформлением макета, — занимает 6 часов. А на более масштабные может уходить по 21 часу и больше.

Пока я просто приняла эту информацию: знаю, сколько времени нужно, но не пытаюсь его сократить. И пошла разбираться с другими причинами — вечный поиск, разбросанная информация ↓

Настроила быстрый доступ к корпоративному календарю. Раньше, чтобы посмотреть свои встречи, я включала VPN, заходила на сайт, вводила логин, пароль и только потом видела расписание.

Чтобы сделать удобнее, описала проблему техподдержке, и ребята подсказали, как синхронизировать календарь Outlook с календарем на компьютере. Теперь корпоративный календарь открываю с телефона и ноутбука за секунды.

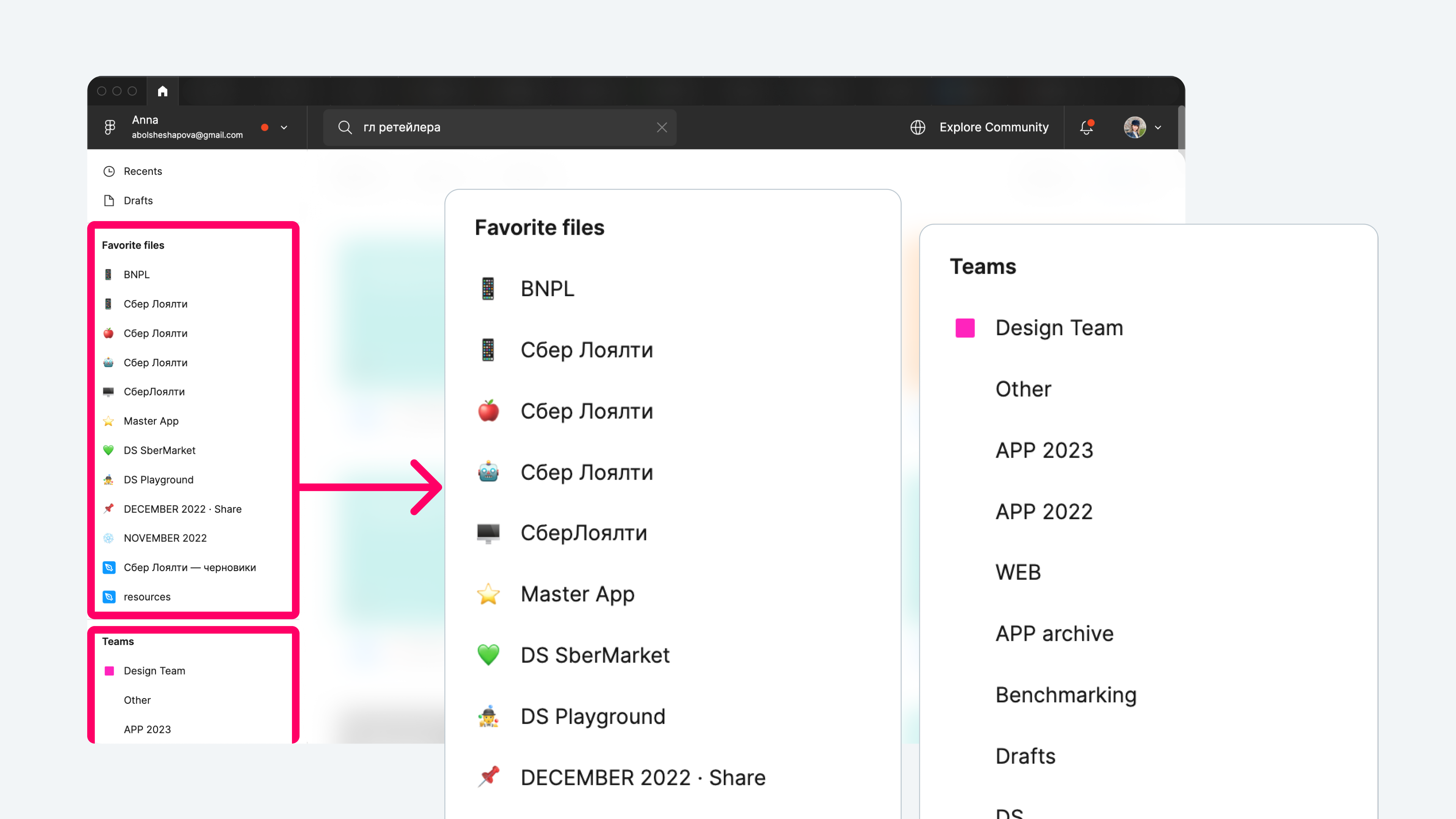

Навела порядок в Фигме — добавила в избранное свои рабочие файлы. Всё, что может пригодиться. Раньше заходила в разные папки, открывала каждый файл — они часто назывались одинаково и нужно было проверять, что внутри. Сейчас же просто кликаю на файл сбоку и попадаю куда нужно.

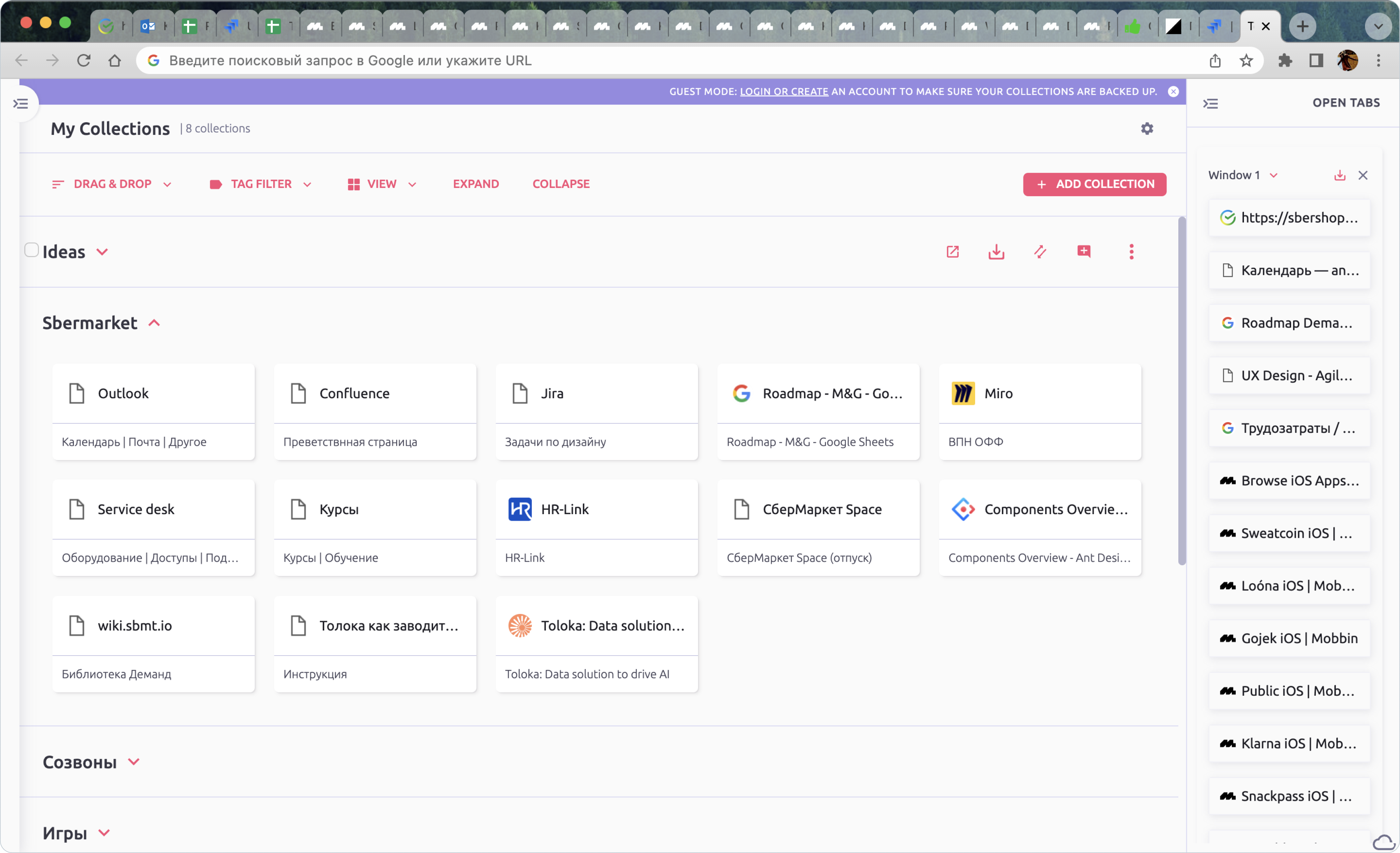

Подключила и настроила приложение Toby для закладок в браузере. Разложила по плиткам нужные сайты, добавила подписи. Теперь не нужно искать ссылки в переписках, истории, почте — всё в браузере. Это помогает экономить энергию и концентрацию для более важных задач.

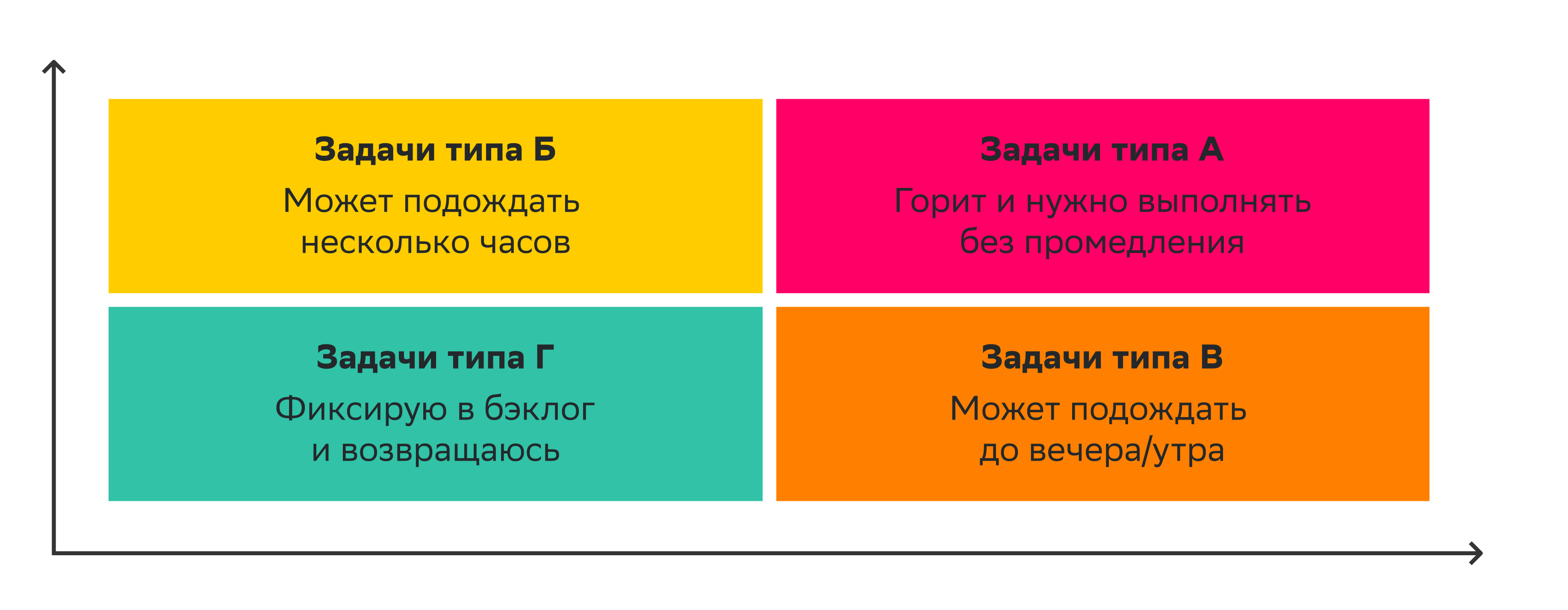

Стала использовать матрицу Эйзенхауэра. Когда записывала, что делаю за день, заметила, что часто разрываюсь. Например, пытаюсь мгновенно отвечать на все сообщения, потому что они кажутся срочными и важными.

Но всё не может быть срочным и важным — большинство задач вполне терпят пару часов, а некоторые и дней. Понять, какие задачи стоит делать в первую очередь, а какие — отложить, помогла матрица Эйзенхауэра. Я ее немного адаптировала под себя:

- задачи типа А — важно, срочно, горит и нужно делать сейчас;

- задачи типа Б — могут подождать несколько часов;

- задачи типа В — могут подождать до вечера или завтра;

- задачи типа Г — не очень понятные задачи, с которыми неясно, зачем их вообще делать.

Если делала задачу типа А, то уже не отвлекалась на Б или В. Задачи типа Г фиксировала в бэклог, чтобы вернуться к ним позже и разобраться.

Итак, я структурировала задачи, посчитала, сколько времени на что уходит, упростила доступ к календарю, навела порядок в файлах Фигмы и закладках и начала сортировать задачи по срочности и важности. Кажется, все готово! Можно работать по новой системе ↓

Провал

Начинается очередной спринт, я работаю по новой системе планирования и не жду подвоха. Проходит первый день, второй, третий, и где-то на четвертый я понимаю, что горю. Сильно. А если я уже в огне, страшно представить, что будет дальше.

Вторая попытка. Провела анализ коллег

Первая попытка провалилась. И я поняла, что нужно начинать сначала — с исследования. В этот раз решила подойти к вопросу более глобально и посмотреть не только на свой день, но и на инструменты, что используют коллеги.

Я слушала подкасты, разговаривала с командой, читала статьи и выжимки из книг — читать их целиком всё еще не было времени. Так мне удалось узнать, что для продуктивной работы необходимы:

- четкий режим дня с фиксированным временем на перерывы;

- запланированная рутина;

- приоритизация задач внутри дня с учетом пиков и спадов продуктивности;

- калькулятор Capacity.

Последний пункт меня особенно заинтересовал, поэтому с него и начну.

Калькулятор Capacity: поняла, куда уходило 50% времени

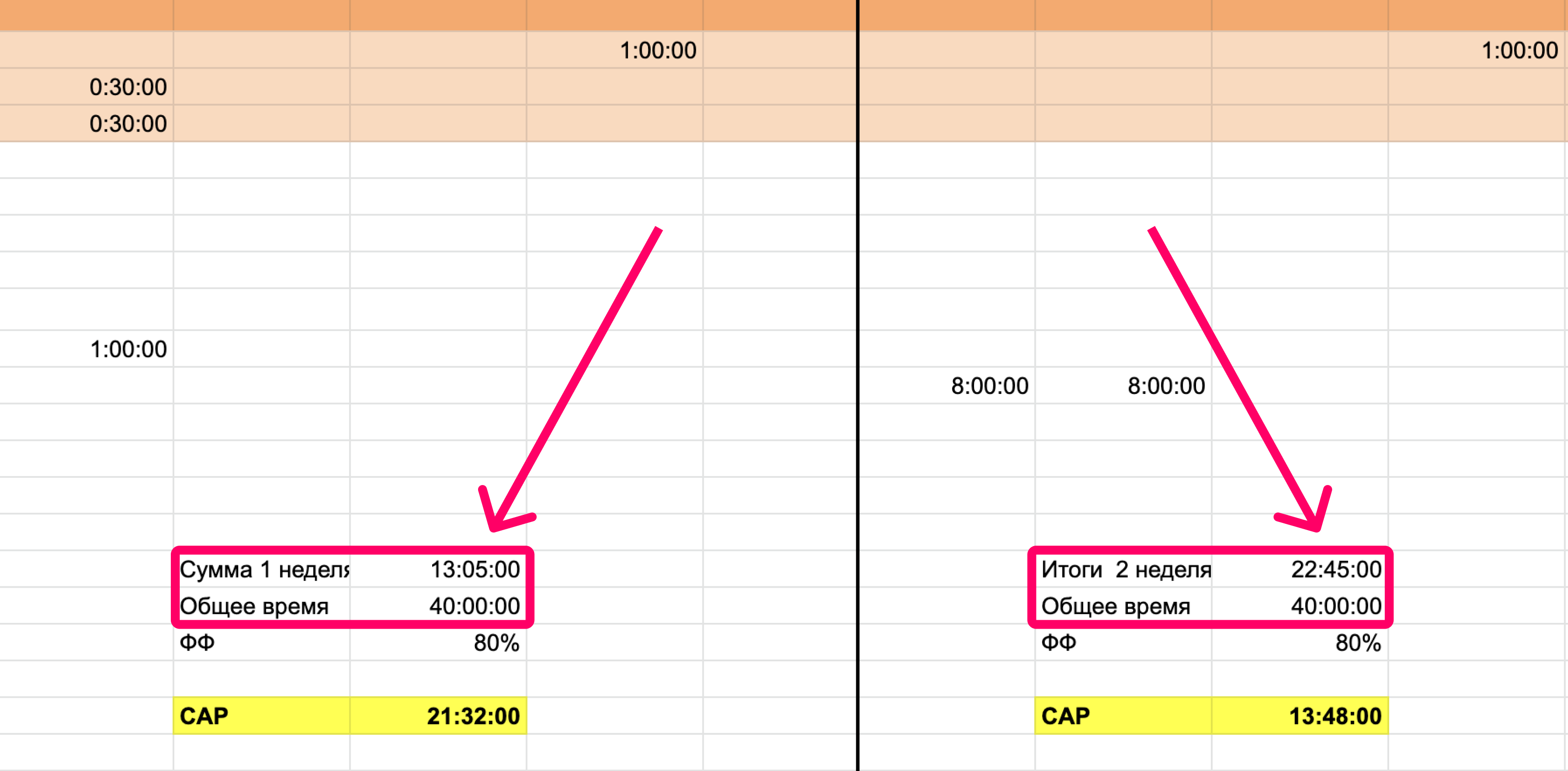

Калькулятор Capacity создала моя коллега, он выглядит так:

Чтобы разобраться, как калькулятор работает в целом и что это за CAP считается в желтой ячейке, я договорилась с его создательницей о встрече. Оказалось, что CAP, или Capacity, — это общий объем возможностей человека делать дела. Его вместимость, мощность, емкость, ресурс.

Дальше я заполнила табличку своими данными и увидела внизу сумму:

У меня есть встречи, они же созвоны, и есть общее количество рабочих часов в неделю — 40. Встречи занимают 22 часа.

А вот и математика. Считаем: 40 − 22 часа = 18 часов. о_О

У меня что, всего 18 часов в неделю на работу?! Я сидела и проговаривала эти цифры, и постепенно до меня доходило: как? Почему? Как я вообще могла это упустить? Не заметить, что в моем плане не хватает 20 часов?

Казалось, что созвоны — часть работы, вот сижу, работаю, созваниваюсь, все входит в рабочее время. По факту же рабочего времени оставалось меньше 20 часов. Но спринт-то я планировала исходя из 40-часовой рабочей недели!

Учла фокус-фактор

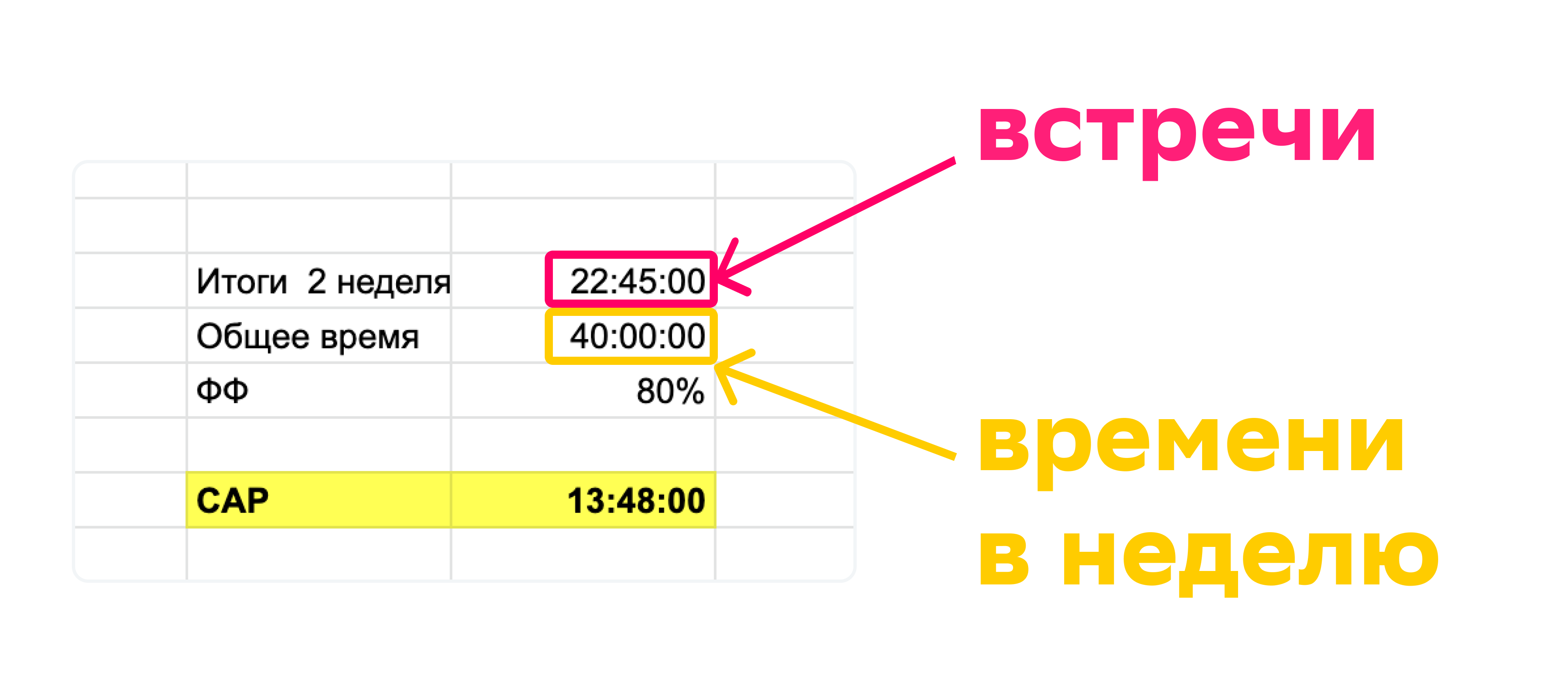

В калькуляторе мое внимание привлек еще один коэффициент, который в шаблоне был равен 80% и подписан как ФФ:

Также спросила у коллеги, что это такое. Оказалось, что ФФ — это фокус-фактор. Давайте на примере: есть две задачи в день, на погружение в каждую нужно 7–10 минут и столько же на выход из нее. Получается 28–40 минут в день на переключения — это 6–8% от общего количества рабочего времени.

6–8% — это мало, можно и пренебречь. Вот только обычно задач намного больше, чем две. И если не учесть минуты на переключения, времени на всё не хватит. Изначально закрадется ошибка: планируем работы на 8 часов в день, а их на самом деле только 6,5.

Как учесть? Ведь считать вручную для каждой задачи сложно — опять придется под это выделять время, которого нет. Проще сразу отнять процентов 20 от общего времени и выставить ФФ в 80%.

И до меня доходит. Можно ли работать на 100%? Наверное, нет. Не получится за секунду погрузиться в задачу. Как минимум придется потратить минут пять, чтобы взять телефон, ответить, прочитать. Значит, и планировать задачи на 100% времени неправильно.

Обнаружила дыру, из-за которой провалилась первая попытка

CAP и ФФ помогли мне по-новому посмотреть на мой день. Я увидела, что где-то есть перерывы по 30 минут, в которые я планировала работу. Но если я трачу на вход в задачу 10 минут, на выход 10 минут, остается всего 10 минут на работу — что за это время можно успеть?

А еще я работаю с разными командами. Допустим, несколько часов подряд делаю задачи в одной команде, потом приходит другая и дает огромный объем информации — во все это нужно заново погружаться.

* * *

Что получается: половина рабочего времени уходит на созвоны, еще кусочек — на переключения между задачами, при этом делать задачи в перерывах тоже невозможно.

- 40 рабочих часов в неделе;

- минус 8 часов на переключения (тот самый ФФ в 80%);

- минус 22 часа на созвоны.

Но раньше я не учитывала минусы на созвоны и переключения и планировала так, будто все 40 часов могу потратить на задачи, — поэтому моя первая попытка провалилась. С этой информацией я взялась за «Тайм-менеджмент Ани. Версия 2.0».

Выстроила режим дня

Я выстроила себе режим дня: начала вставать в 7:00, а утро посвящать тренировкам и домашней рутине.

Про режим у меня есть три мысли:

- Если вставать и ложиться в одно и то же время, организм постепенно перестроится и станет сам будить тело, когда нужно. Сначала сложно, но со временем жить становится легче.

- Режим может сбиваться поначалу — это не страшно. Не нужно себя ругать и винить, лучше просто попробовать еще раз и еще, пока не получится.

- Можно иногда менять время подъема на час — 7:00, 8:00, 7:00 — час для режима почти не ощутим, но воспринимается как бонус «О, посплю аж до 8:00!»

Когда я начала следовать режиму, дни стали проходить насыщеннее. В них появилось место отдыху, изучению нового, встречам с друзьями, а это хорошо для мотивации и профилактики выгорания.

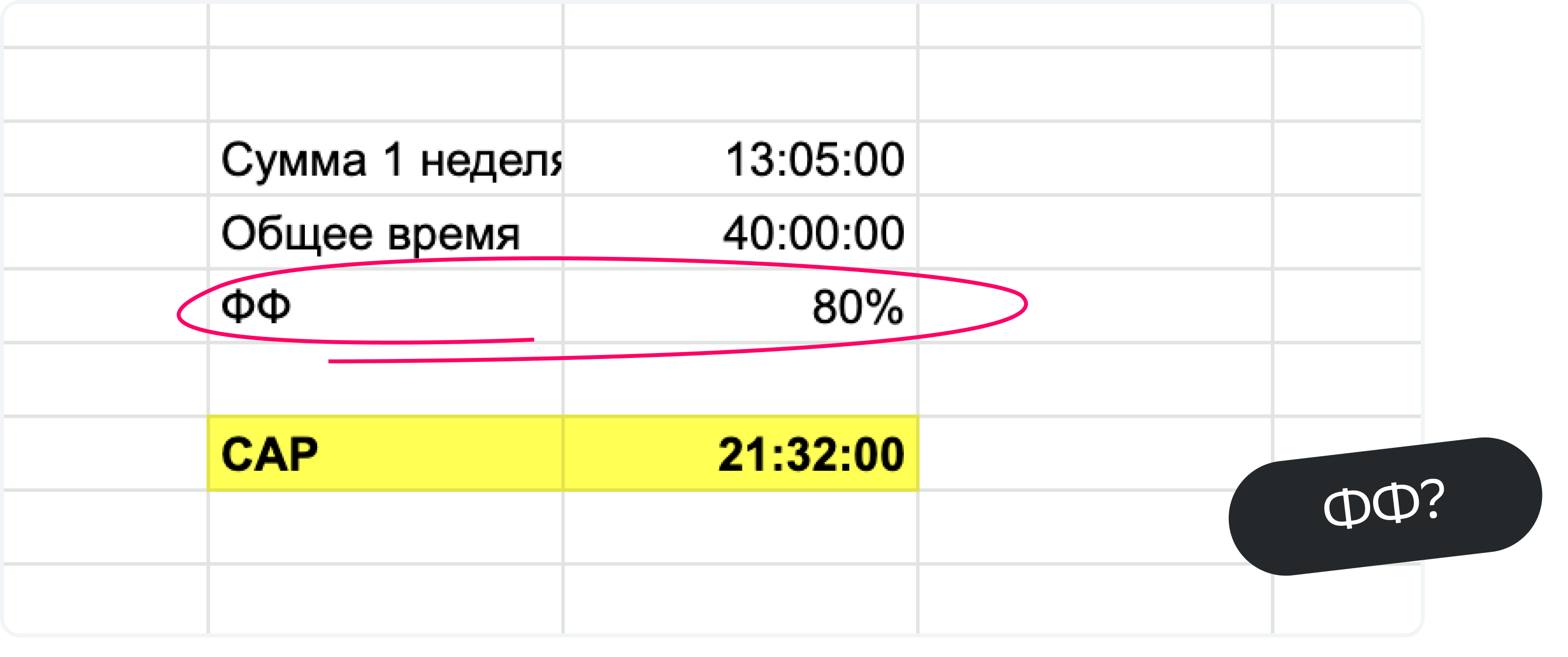

Начала планировать с учетом пиков и спадов продуктивности

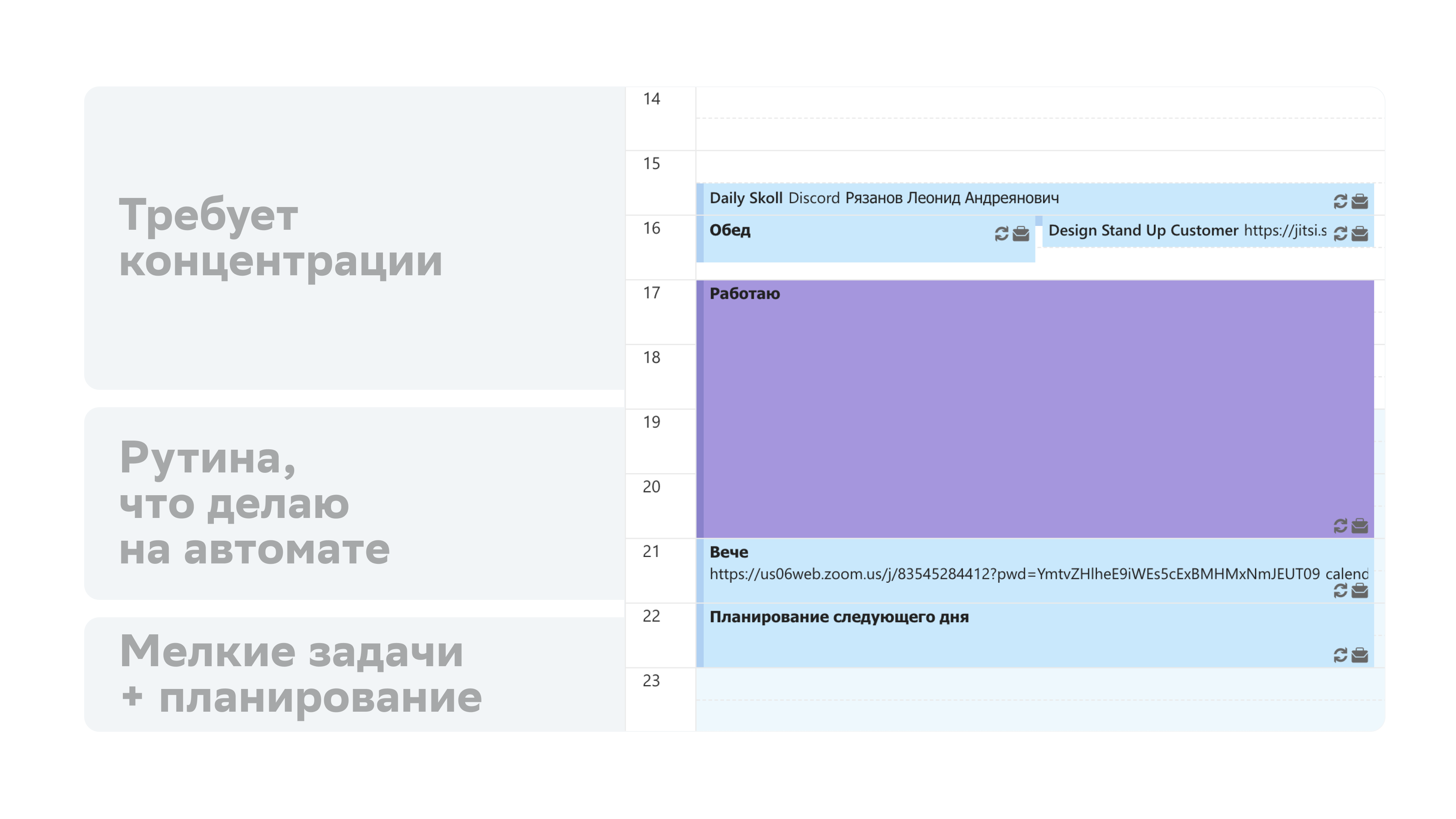

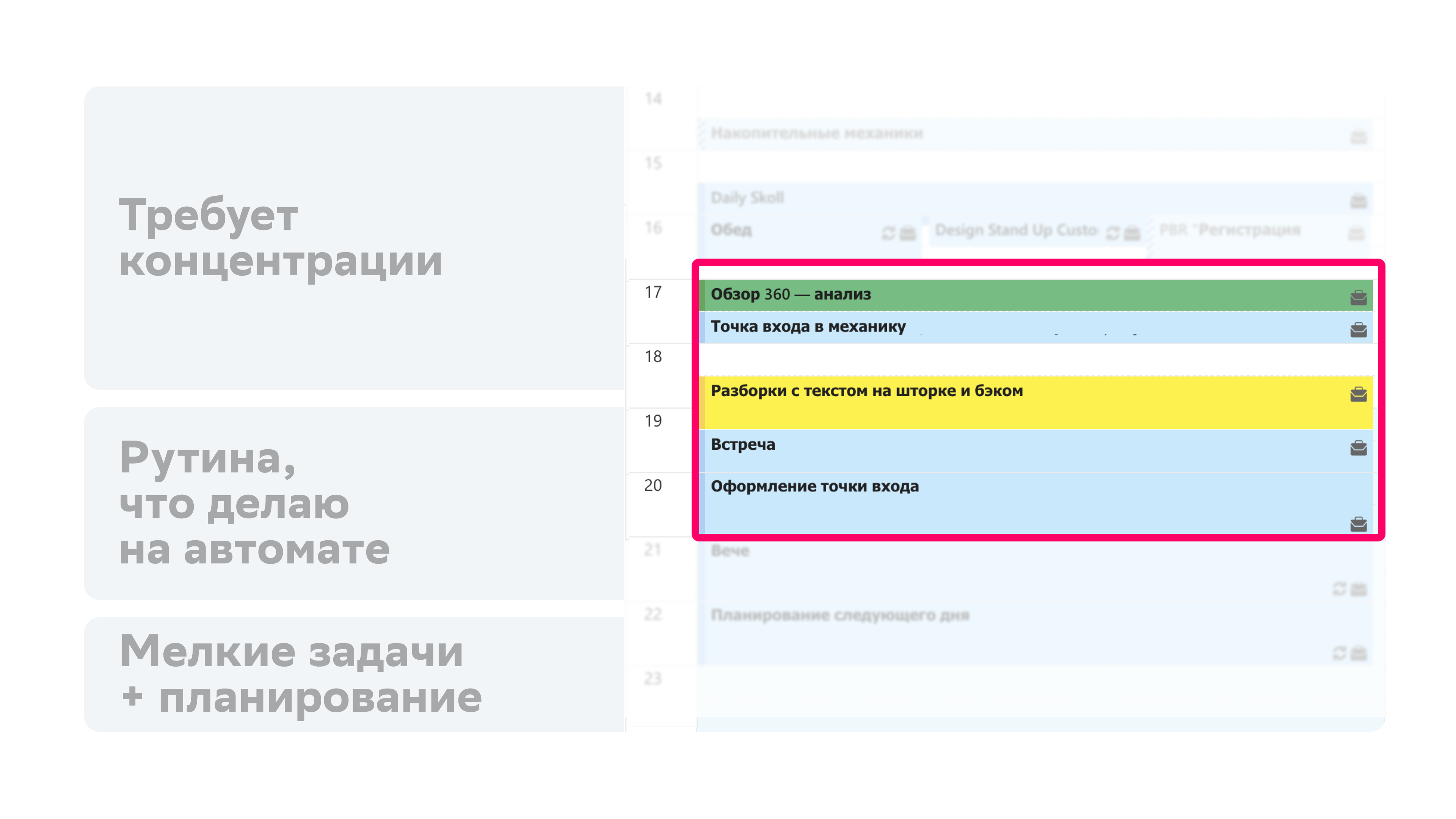

Когда планировала режим, поняла, что я наиболее продуктивна с 11:00 до 18:00. Поэтому все задачи, где нужен высокий уровень концентрации, ставила на это время. Остальное, например оформление макетов, мелкие правки, планирование, перемещала на вечер.

Так я подошла к планированию рутины. У меня были созвоны — я не могу их перенести или заниматься другими делами, пока они идут. Но было и свободное время — его я заняла у себя в календаре, поставила себе задачу «Работаю» на эти часы.

↑ Заполненный календарь — прием, который сработал неожиданным для меня образом. Коллеги стали писать: «А что ты делаешь тогда-то? Будет ли возможность сходить на такой-то созвон?» Они видели, что пустых слотов у меня нет, и приходили договариваться.

Подключила три метода тайм-менеджмента: лягушка, группировка, точки

Дальше решила попробовать несколько методов управления временем, о которых узнала из статей и подкастов.

Съесть лягушку с утра. Лягушка — это сложные, важные, иногда противные задачи. Метод состоит в том, чтобы делать такие задачи первыми, с утра. Так мозг будто настраивается на решение сложного, и остальные задачи кажутся легкими, приятными и полезными.

Группировать мелкие задачи. Есть задачи на 5–10 минут: ответить на сообщения, проверить почту, что-то кому-то переслать. Я их группирую и делаю пачкой. Могу сделать с утра, в обед или вечером, но все разом — не распределяю внутри дня. Тогда меньше переключаюсь и экономлю ресурс.

Ставить точки. Заметила, что если отвлекаюсь на мелкие задачи в течение дня, то чувствую себя так, будто пытаюсь усидеть на десяти стульях: трачу больше сил на переключения, не могу сконцентрироваться и быстрее устаю. А в конце дня ждет измотанность и отсутствие энергии.

Лучший способ здесь — ставить точки. Если я на созвоне — я только на созвоне: не отвлекаюсь, погружаюсь в общение. В это время не пытаюсь отвечать на сообщения, вносить правки или оформлять макеты. Такой подход разгружает мозг. И когда после созвона я возвращаюсь к задаче, смотрю на нее свежим взглядом — это повышает качество решений. Да и работать так легче.

Договорилась с коллегами, что вечером не беру задачи

Итак, вернемся к расписанию. Мне всё же не хватало времени продуктивной работы, а переносить ее на вечер смысла не было — там как раз спад моей личной эффективности. И я договорилась с коллегами, что работаю с 12:00 до 21:00, а позже нахожусь в режиме ответа: реагирую на сообщения, в целом на связи, но не беру задачи в работу. Потому что у меня уже поздно и я не слишком продуктивна.

Расшифровала слот «Работаю»

Чтобы коллеги знали, что и когда я делаю, стала прописывать, что входит в слот «Работаю». За день, два или неделю планировала задачи и указывала, чем буду заниматься и сколько времени понадобится. А потом уже расставляла созвоны. Так расписание стало более структурированным и прозрачным.

Проверила вторую попытку в бою…

Пришло время запускать «Тайм-менеджмент Ани. Версия 2.0», и я пошла планировать спринт. Проходит первый день, второй, третий, неделя — и тут у меня начинается паника: ничего не происходит!

Идет вторая неделя, и я чувствую себя примерно так:

Я точно что-то забыла! Не верила, что правда всё успела. Обязательно позже вспомню и придется потратить целый день, чтобы разобраться. Не может быть по-другому.

…и система сработала!

Наступает конец спринта, воскресенье, — я смотрю, что сделала, и там действительно все хорошо. Мой график из красно-горящего превратился в спокойный и управляемый.

Коротко: как начать управлять своим временем

Итак, инструменты, которые помогли мне перейти из состояния «все горит, я ничего не успеваю» к состоянию «я успеваю все важное, контролирую свой день и нахожу время на обед». Перечисляю в формате «проблема» → «возможное решение».

Живу как белка в колесе, нет времени что-то менять → Выделить n минут на решение проблем. Хотя бы 10–15 минут, чтобы начать разбираться с графиком. Эту задачу стоит запланировать, сами собой 15 минут не найдутся.

Жизнь сводится к работе → Выстроить режим дня, который позволит не только работать. Планировать свой отдых и личные дела, например встречи с друзьями. Следить за количеством сна.

Время уходит, но нет ощущения, что задачи делаются → Записывать всё, что делаете. Например, в течение дня или недели: фиксировать задачи и время на них, а потом классифицировать задачи по группам.

Завал из встреч, работать получается только в перерывах между созвонами → Выделить слоты в календаре под каждый тип задач. Заранее бронировать время для работы.

Непонятно, сколько времени есть на работу и сколько нужно → Подключить калькулятор Capacity. Посчитать свою вместимость (CAP) и учесть время на переключения между задачами (ФФ) — поможет не планировать «с горкой», приблизит план к реальности.

Все задачи срочные и важные → Использовать матрицу Эйзенхауэра для приоритизации задач внутри дня.

Прилетает много мелких задач в течение дня, приходится отвлекаться → Выделить слот для таких задач, к примеру, час с утра или час вечером. В остальное время — не обращать на них внимание, быть здесь и сейчас.

Не хочется делать задачу, а нужно → Использовать метод «съешь лягушку с утра» — сложные, неприятные, важные задачи ставить первым делом дня. Тогда остальные будут казаться легкими и приятными.

Хочется планировать всё: рабочие задачи, походы в магазин, перекусы → Это уже лишнее. Идеи, бытовые дела, список покупок лучше выписывать в заметки и хранить там.

Если выбирать единственный инструмент, я бы советовала метод «Хотя бы n минут» — на завтра запланировать первые 15 минут, чтобы разобраться с тайм-менеджментом. Ведь как говорит мой лид: проблема не решится, пока не начнешь ее решать.

* * *

Материалы, которые мне помогли:

Комментарии (11)

persii

14.04.2023 15:21Здорово видеть применение известных рекомендаций, во-первых, комплексом (не задумывалась раньше, что, в принципе, ряд практик может синергировать, а не толкаться, даже при начальном установоении), а во-вторых — на очень конкретном кейсе с очень конкретной статистикой. Спасибо за разносторонне и доходчиво построенный материал!

zxweed

14.04.2023 15:21+1ваш рецепт управления временем написан в лифте в Half-life Alyx:

Не забудьте, кстати, зайти в отдел кадров расписаться в приказе (либо на увольнение за недостаточную продуктивность, либо на повышение) — незамеченным это не останется.

Не забудьте, кстати, зайти в отдел кадров расписаться в приказе (либо на увольнение за недостаточную продуктивность, либо на повышение) — незамеченным это не останется.

bolshann Автор

14.04.2023 15:21Ого! Нужно было играть в Half-life! Могла бы избежать ряд проблем ????

Devadas

14.04.2023 15:21Спасибо вам за историю.. Вроде как историю успеха. И все же мне искренне жаль, что стиль работы с 9:00 до 23:00 у вас, похоже, все таки остался - это видно по картинкам в середине статьи и ниже... Значит, еще многое впереди.

А какие методики расчета лежат в расчетах Capacity? (по скриншоту ничего непонятно - в двух неделях незначительная видимая разница в продолжительности дел, но итоговый результат сильно отличается)

leon_sergey

14.04.2023 15:21Очень хорошее базовое руководство по выходу из начального выгорания для менеджеров. Можно бесконечно детализировать различными инструментами, но рабочая основа уже есть. Забрал.

Не забудьте, кстати, зайти в отдел кадров расписаться в приказе (либо на увольнение за недостаточную продуктивность, либо на повышение) — незамеченным это не останется.

Не забудьте, кстати, зайти в отдел кадров расписаться в приказе (либо на увольнение за недостаточную продуктивность, либо на повышение) — незамеченным это не останется.

Joac

Спасибо. Аня