Спиральные волны в химическом геле Белоусова-Жаботинского (слева) и живом клеточном слизевике Dictyostelium discoideum (справа). Фото: Irving R. Epstein

Открытый в 1950-е годы пульсирующий гель Белоусова-Жаботинского сразу привлёк внимание учёных как классический пример неравновесной термодинамики. Это довольно странное химическое вещество, которое циклически изменяет свои свойства во времени, образуя сложную пространственно-временную структуру.

Гель состоит из длинных полимерных молекулярных цепочек и катализатора (например, рутений). При добавлении специальных азотистых соединений, в веществе начинается сложная цикличная химическая реакция (цепочка примерно из 80 простых реакций), в результате которой катализатор то теряет, то притягивает электроны, заставляя полимерные цепочки то уменьшаться, то увеличиваться. Это и приводит к пульсации вещества, которая может длиться до нескольких часов.

Пульсация вещества происходит не случайным образом. Например, отделённые друг от друга кубики геля самостоятельно ползут навстречу друг другу, руководствуясь собственными химическими сигналами. То есть фрагменты геля демонстрируют свойства биологических организмов.

Анна Балаш с коллегами из Питтсбургского университета (США) уже больше десяти лет ведёт исследования пульсирующих гелей. Сейчас с помощью теоретических расчётов и компьютерного моделирования они спроектировали первое в мире вещество, способное распознавать простые образы. Это материал, который сам по себе является вычислительным устройством. Вещество-компьютер.

Как же работает гибридный материал?

Каждый элемент в этой системе содержит гель Белоусова-Жаботинского (BZ) с наложенной поверх него пьезоэлектрической «консолью» (PZ). Пульсация геля воздействует на пьезоэлектрический слой, вследствие чего генерируются электрические импульсы в материале. Если несколько таких элементов BZ-PZ соединить между собой проводниками, то колебания элементов синхронизируются по всей сети, где режим синхронизации зависит от полярности PZ.

Два элемента BZ-PZ, соединённые между собой проводником. Иллюстрация: Питтсбургский университет

Несколько элементов BZ-PZ, соединённых в цепь последовательно (слева) и параллельно (справа). Иллюстрация: Питтсбургский университет

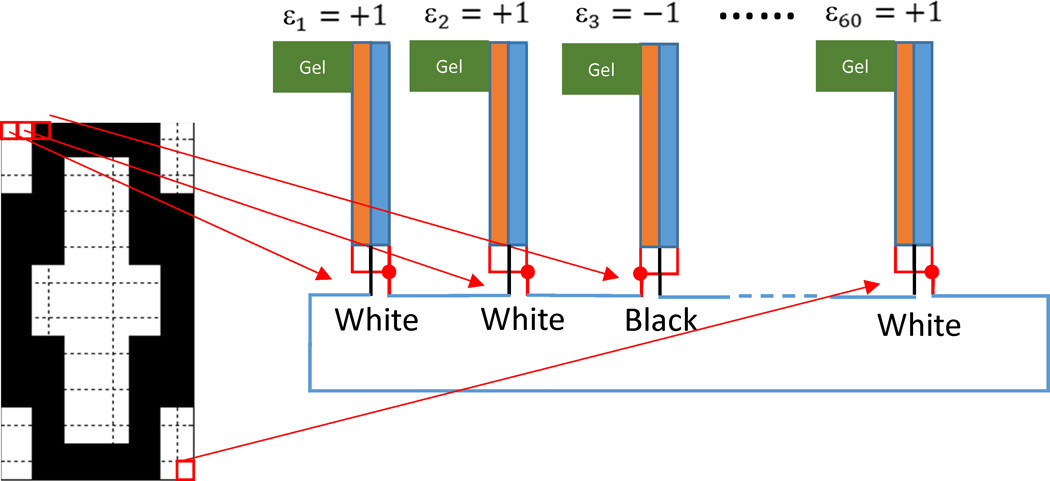

Учёным удалось сконструировать такую сеть синхронизированных BZ-PZ элементов, которая осуществляет распознавание образов, то есть сверяет входные значения («картинка» для распознавания) с сохранённым образцом (набор элементов PZ заданной полярности).

Схема транспонирования чёрно-белого изображения в последовательную цепь элементов BZ-PZ. Иллюстрация: Питтсбургский университет

«Вычисления BZ-PZ не являются цифровыми, привычными большинству людей, — объясняет д-р Балаш, — поэтому распознавание чего-то вроде размытого образа на изображении требует нетрадиционных вычислений. Впервые нам удалось продемонстрировать, как эти материалы осуществляют вычисления для распознавания образов».

В рамках данного исследования в память вещества были записаны чёрно-белые пиксели, составляющие изображения цифр. Для распознавания на вход подавались искажённые изображения этих цифр.

Реакция трёх сетей BZ-PZ с сохранёнными образцами «0», «1», «2» на подачу одного изображения искажённой цифры «1». Иллюстрация: Питтсбургский университет

Исследователи показали, что по пульсации геля можно определить, насколько входные значения близки к сохранённым значениям. Если гель распознаёт изображение, то система быстрее переходит в стабильное синхронизированное состояние. Более того, по скорости перехода в стабильное состояние можно определять степень схожести входного изображения с сохранённым образцом.

Таким образом, системы из гелевых элементов Белоусова-Жаботинского теоретически могут работать в качестве запоминающих устройств и вычислительных устройств, выполняя различные вычислительные задачи. Такая электрохимическая система — это аналог компьютерного процессора, памяти и ПЗУ с зашитой программой, то есть биологический компьютер ограниченной функциональности.

Химическая реакция идёт гораздо медленнее, чем стандартный OCR на ЦПУ. Распознавание одной цифры занимает несколько минут. Но зато это естественный процесс, который происходит сам собой, без использования электрических микросхем и элементов питания.

Биологические компьютеры могут использоваться там, где не требуется высокая скорость вычислений. Например, как датчики на человеческом теле или сенсоры для мониторинга окружающей среды. Д-р Виктор Яшин из Питтсбургского университета, соавтор научной работы, предлагает такое применение вычислительных гелей: перчатка, которую пациент носит после перелома руки или пальца. Перчатка накапливает информацию о движениях пальцев — и снабжает врача информацией о том, правильно ли срастаются кости и насколько разработана рука после заживления. «Умные» стельки из вычислительного геля могут следить за походкой человека, сверяя реальную походку с правильным шаблоном. Это может пригодиться для ранней диагностики болезни Альцгеймера, и не только.

В общем, сфера применения биологических компьютеров очень широка даже на раннем этапе разработки технологии. А ведь усложнение конструкции ещё больше увеличит объём «памяти» и сложность программ, которые помещаются в биологическое ПЗУ. Кто знает, может быть, компьютеры будущего будут изготавливать вовсе не из кремниевых комплектующих, а из геля?

Подобные вещества в будущем могут применяться для носимой электроники, для одежды, которая реагирует на температуру тела, для «кожи» и «мозга» мягких роботов. Материалы с такими свойствами могут служить неким подобием искусственных мышц для мягких роботов.

Учёные из Питтсбургского университета, тем временем, собираются продолжить работу по распознаванию образов в геле. Они намерены перейти от чёрно-белых картинок к изображениям в градациях серого, а также увеличить сложность форм и разрешение объектов для распознавания.

Научная статья опубликована 2 сентября 2016 года в журнале Science Advances в открытом доступе.

Поделиться с друзьями

Di-Roll

интересное исследование, я прямо чувствую как скоро изобретут:

EugeneButrik

Я пожалуй тоже бурно «поэкстраполирую» с вами: скорее всего вы, впервые увидев калькулятор сложивший две цифры почувствовали, что он скоро заговорит человеческим голосом, не так ли? :)

matacob

Что интересно, люди, впервые увидившие калькулятор в своей молодости, сейчас слышат, как компьютеры разговаривают человеческим голосом

EugeneButrik

Более шестидесяти лет прошло с той «молодости», а компьютеры «разговаривают человеческим голосом» принципиально не намного лучше, чем граммофоны, радиоприёмники и пр.

Alexsandr_SE

Но разговаривают :)

Те, кто в молодости застанет такие компы может доживет до компов, которые будут нормально общаться и обладать уже каким-то ИИ.

EugeneButrik

«Может», «доживёт». Что-то мне подсказывает, что вы вот не «чувствуете, что скоро». Нет у вас ощущения того, что прям вот чуть ли не завтра заговорят, с утра пораньше возьмут и заговорят. Пессимист вы, батенька, что с вас взять! :)

EugeneButrik

Varkus

| «Умные» стельки из вычислительного геля могут следить за походкой человека,

| сверяя реальную походку с правильным шаблоном.

Вспомнился троллейбус и хлеб.

Cassar

Прям вот сразу вспомнился цикл Питера Уоттса «Бетагемот». Там правнуки таких гелей много дел наворотили.

guai

Какой же наркоманский перевод названия всё-таки!

Каждый раз удивляет и раздражает.

Резве нельзя было написать ?егемот?..

tri_ton

Очень и очень интересная новость, спасибо. Но всё же, не могу не позанудствовать и не заметить, что описанная система не является биологическим компьютером, она лишь имеет свойства, напоминающие биологические системы.

myxo

«Но зато это естественный процесс, который происходит сам собой, без использования электрических микросхем и элементов питания.»

Ага. Компьютер в этом смысле тоже работает «сам по-себе». Воткнул в розетку и чет заработало… Хотя Ализар же, че уж я…

TriBar

Так вот о чем Солярис…

VT100

Не помнит-ли кто название советского научно-популярного фильма про эту реакцию? Пробовал как-то найти по «вторичным признакам» — не вышло.

andyudol

https://youtu.be/Op066Iof2sE — история открытия реакции Белоусова-Жаботинского.

А откуда вы взяли название «гель Белоусова-Жаботинского?

BOOtak

Читаю сейчас «Солярис» и тут на тебе