Запущенный СССР 4 октября 1957 года «Спутник-1» дал начало эпохе освоения человеком космического пространства. С того момента на орбиту Земли отправились тысячи искусственных спутников, а к другим планетам — десятки космических аппаратов. Из этих аппаратов 42 навеки похоронены на других планетах Солнечной системы, но не напрасно: благодаря ним мы многое узнали о других планетах, сейчас готовимся отправлять туда людей.

Среди таких зондов-героев — станции «Вояджер-1» и «Вояджер-2». Эти аппараты были отправлены в космос в 1977 году. «Вояджер-1» сегодня — самый удаленный от Земли объект из созданных человеком, а его брат «Вояджер-2» — первый и единственный зонд, который долетел до четырёх планет-газовых гигантов Солнечной системы: Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна. Скоро энергоустановки зондов перестанут вырабатывать нужное количество энергии, и «Вояджеры» продолжат полёт в радиомолчании.

Более 40 лет станции бороздят просторы Солнечной системы и отправляют данные на Землю. При этом двигатели «Вояджер-1» запускал в предыдущий раз 8 ноября 1980 года, а затем — в декабре 2017, спустя 37 лет. Тот факт, что двигатели до сих пор в рабочем состоянии, говорит о том, что есть возможность изменить его ориентацию и увеличить срок его работы со связью с Землёй.

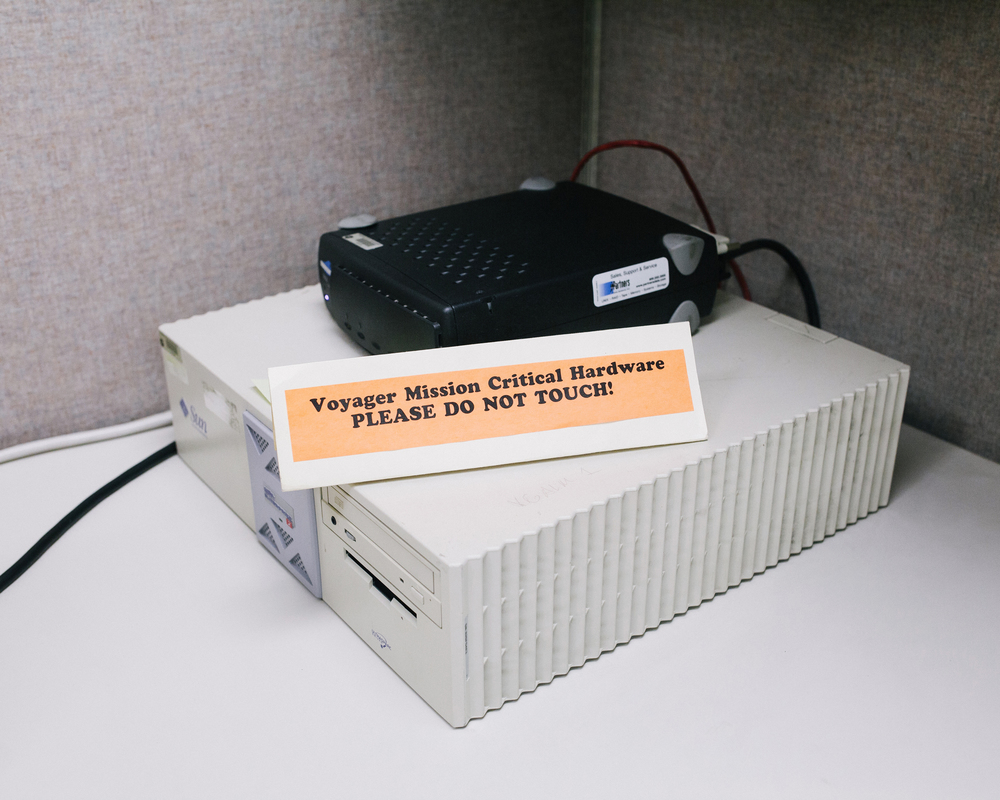

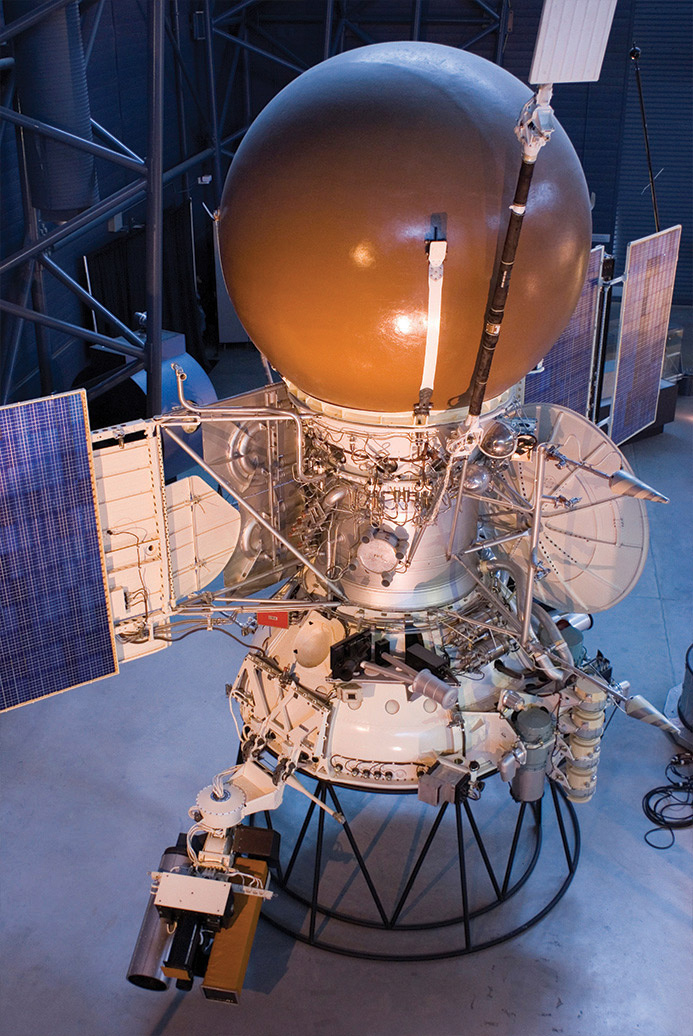

На этой фотографии — критически важное «железо» для «Вояджеров». Оно настолько старое, что нужна табличка, чтобы его случайно не выкинули.

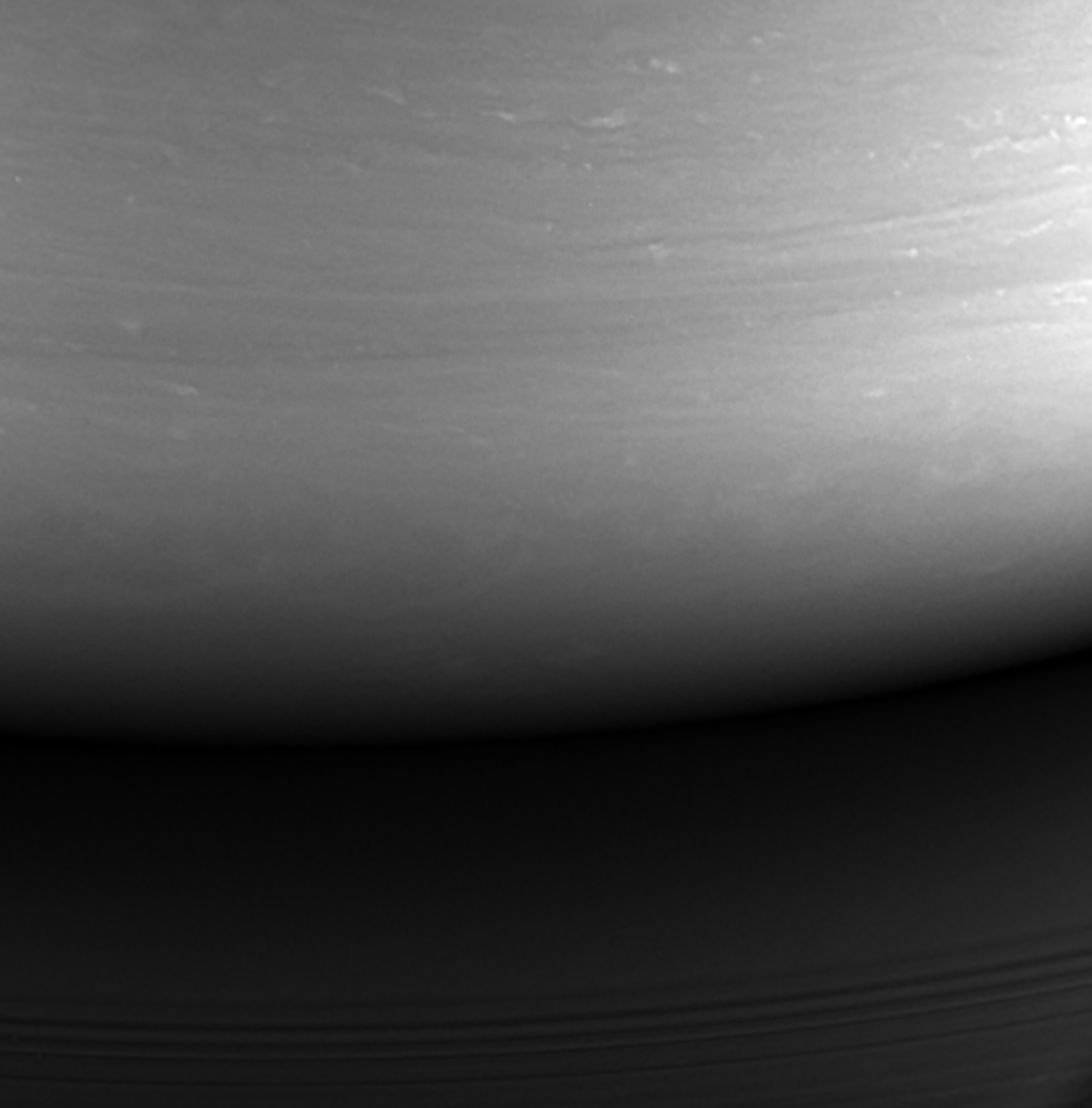

А зонд «Кассини», запущенный с Земли 20 лет назад, 15 октября 1997 года, в этом году завершил свою миссию. Учёные благодаря зонду узнали о строении колец Сатурна, его спутниках и спутниках других планет, что вода в любом виде в Солнечной системе — скорее правило, чем исключение, что океан жидкой воды может быть подо льдом на спутниках Юпитера Европе и Сатурна Энцеладе. Свою смерть «Кассини» встретил в глубинах атмосферы Сатурна, оставив нам на память свою последнюю фотографию этой планеты.

Космические аппараты и путешествия на орбиту Земли позволили выяснить, какие опасности и вызовы встанут перед человеком во время путешествий к другим планетам. Среди них — космическая радиация, которая приведёт к слабоумию, потере памяти и другим не самым приятным симптомам. В частности, солнечные вспышки гарантируют повышенную дозу облучения. От них придётся спасаться в специальных помещениях внутри корабля, поскольку полная защита слишком сильно его утяжелит. Но учёные в этом году, видимо, смогли найти способ справиться с этой проблемой: они разработали плёнку, которая может защитить от радиации.

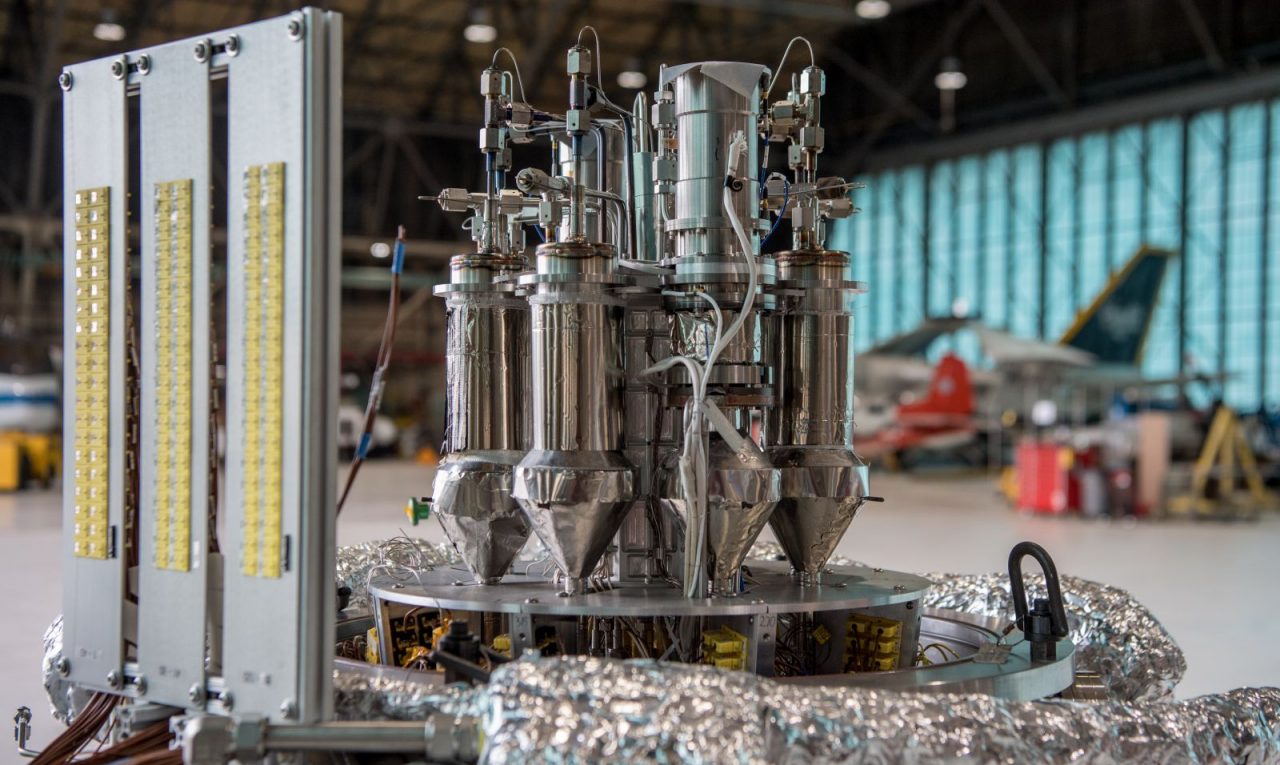

Ещё одна проблема, которая преследует человека всегда и везде — это нехватка энергии. С космическими аппаратами приходится постоянно экономить, выдумывать новые способы наиболее эффективного потребления энергии, а в случае с колонизацией других планет этот фактор станет одним из важнейших. НАСА начинает испытания «портативных» атомных реакторов нового типа Kilopower, которые могут придти на смену РИТЭГ. Новые портативные реакторы смогут производить до 10 кВт электричества в течение десяти лет.

Весить они будут около трёхсот килограммов, тогда как РИТЭГи не превышают вес в 50 кг, но в новых Kilopower будет использоваться уран-235, который стоит 500 тысяч американских долларов за 35 кг, что существенно меньше стоимости плутония-238 для РИТЭГов, который обходится в 50 млн долларов за 45 кг.

Новым космическим кораблям понадобятся новые скафандры. В августе 2017 года Илон Маск показал скафандр SpaceX для корабля Dragon, а в начале года новый скафандр представила компания Boeing — в нём перчатки совместимы с емкостными тачскринами. Новые скафандры разрабатывают в России для корабля «Федерация». Читайте подробнее, в чём космонавты полетят в космос в будущем.

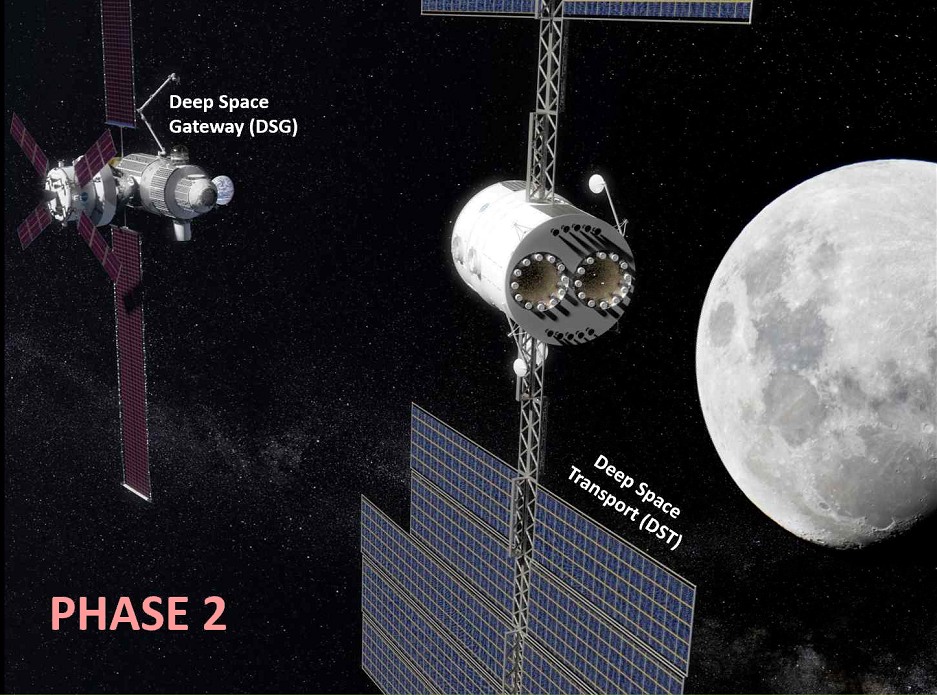

Одним из важнейших событий в космической отрасли в 2017 году стало подписание США и России совместного заявления об исследовании и разведке дальнего космоса. Роскосмос будет участвовать в строительстве окололунной базы Deep Space Gateway, которая станет платформой для путешествия к Марсу и для других миссий в космосе.

Луна

Всего полтора года прошло после запуска «Спутника-1» до запуска первого аппарата для исследования Луны. Этот естественный спутник Земли гораздо ближе к колыбели человечества, чем любой другой. Читайте подробнее об истории исследования Луны автоматическими аппаратами: часть 1 и часть 2.

«Спутник-1» слева и «Луна-1» справа

Президент Китая Си Цзиньпин планирует сделать Китай космической державой и к 2036 году высадить астронавтов на поверхность Луны. В стране продолжается эксперимент Lunar Palace 1, в рамках которого несколько студентов-энтузиастов в течение длительного времени живут замкнутой биологической системе жизнеобеспечения в загерметизированном бункере площадью 160 квадратных метров. Они выращивают зерновые и овощные культуры, используют пищевые и другие отходы, получают кислород из растений, перерабатывают мочу в питьевую воду.

В конце 2018 года в рамках программы Deep Space Gateway в сторону Луны отправится космический корабль Orion, пока без людей на борту. Спустя несколько дней корабль отстыкуется от двигательной установки, которая выступает верхней ступенью ракеты, и на орбиту Луны будут выпущены несколько спутников-кубсатов. Также около Луны будет работать спутник BioSentinel, на борту которого в течение 18 месяцев будут находиться живые клетки для исследования влияния на них космической радиации.

Астронавты на окололунной базе будут строить и тестировать системы для путешествия к Марсу, а также проверять роботизированные миссии со спуском на поверхность Луны. Космопорт Deep Space Gateway по плану НАСА станет промежуточным этапом перед пилотируемым полётом на Марс.

В строительстве базы Deep Space Gateway примет участие Роскосмос. На первом этапе Роскосмос займётся строительством орбитальной части комплекса перспективой применения отработанных технологий на поверхности Луны, а позже — Марса. Стыковочные узлы и системы жизнеобеспечения планируется сделать на основе российских разработок, также вкладом Роскосмоса могут стать от одного до трёх модулей станции.

В России в то же время разрабатывают системы навигации на Луне. Их основой станут лазерные маяки, которые установит на поверхности естественного спутника Земли посадочная станция в рамках программы «Луна-25». Аппарат «Глоб» стартует в 2019 году.

Лунным колонистам предстоит справляться с космической радиацией на поверхности Луны а также с воздействием очень высоких и очень низких температур. Вполне возможно, чтобы справиться с этими проблемами людям придётся использовать ландшафт этого спутника. Они смогут обосноваться в полостях в лунной коре, образованных после извержений вулканов — в лавовых трубках. Одну из таких трубок обнаружил японский зонд «Кагуя»: её длина составляет более 50 километров, высота — 75 метров, а возраст — около 3,5 миллиардов лет. В этой пещере можно будет построить город.

Венера

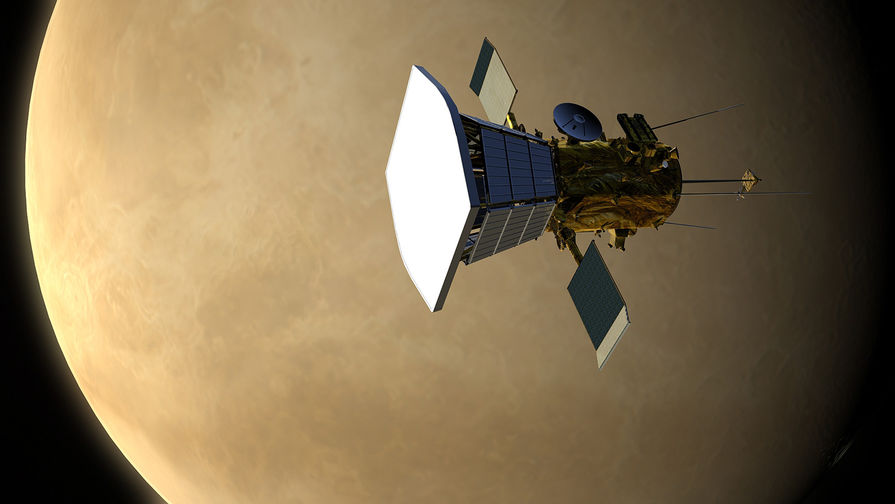

Очень интересно, что данные, которые отправляли на Землю различные космические аппараты десятки лет назад, до сих пор позволяют учёным совершать открытия. В июне 1985 года на поверхность Венеры сел спускаемый модуль советского космического аппарата «Вега-2». Атмосфера этой планеты на высоте менее 7 километров оказалась довольно нестабильной, при этом этот слой горячее, чем слой выше. В 2017 году учёные предложили объяснение этому факту: по мнению команды исследователей из университетов Франции и США, нижние слои атмосферы Венеры представляют собой сверхкритическую жидкость.

Модель космического аппарата «Вега-2» в филиале Национального музея авиации и космонавтики США. Спускаемый модуль спрятан внутри сферической оболочки

Первым космическим аппаратом, который отправился к Венере, стала советская «Венера-1». Со времён распада СССР Россия не запускала аппаратов к этой планете, но в 2026 году это изменится: на этот год назначен запуск автоматической межпланетной станции «Венера-Д». Над миссией совместно работают Роскосмос и НАСА. Проект получит финансирование от Агентства по науке.

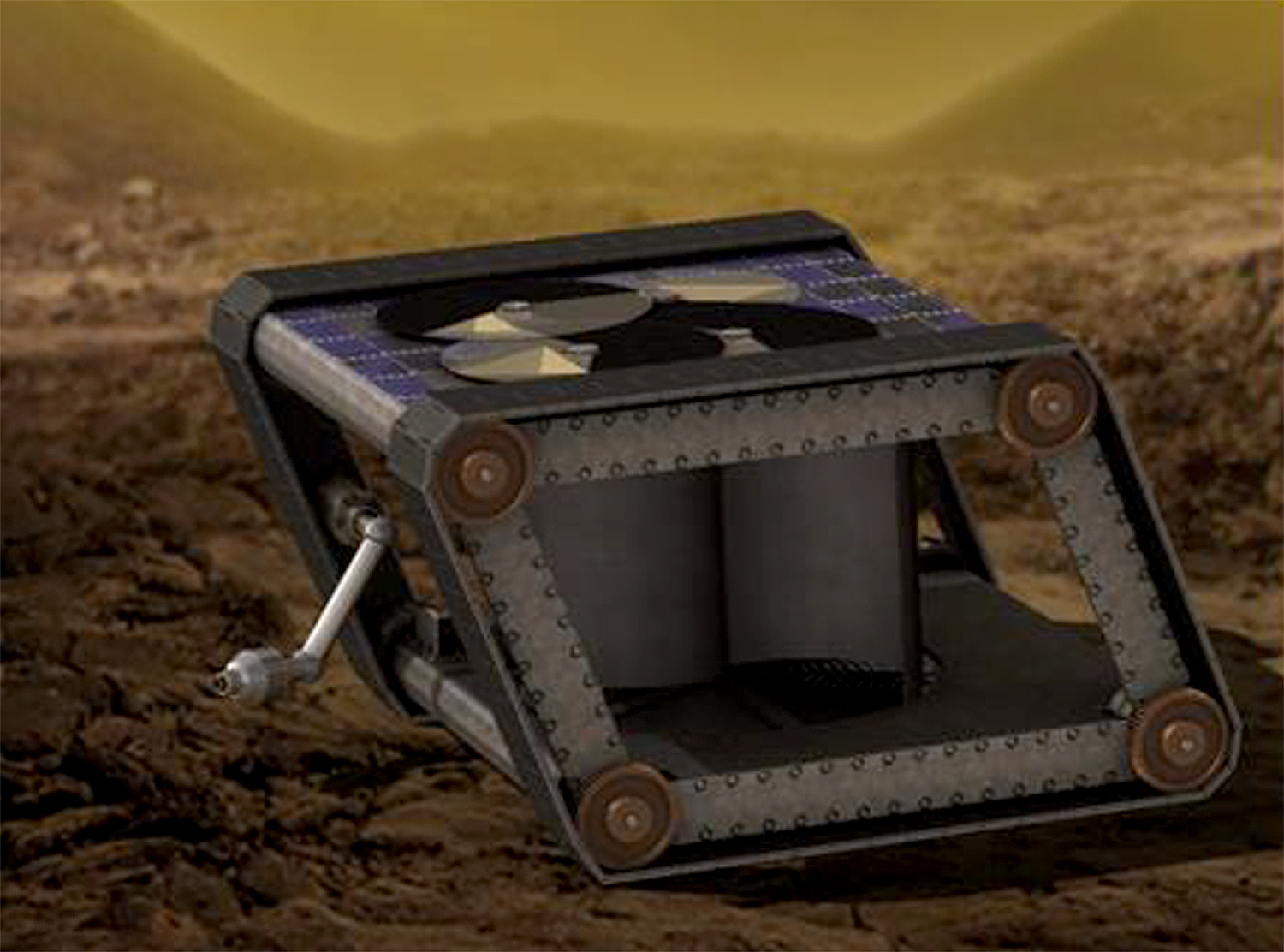

Средняя температура на поверхности Венеры — 464 °C. Для сравнения — на ближайшей к Солнцу планете, Меркурии, максимальная температура не превышает 427 °C. Рекорд по времени работы на поверхности Венеры принадлежит советскому зонду «Венера-13» и составляет 127 минут. Такого результата удалось достичь после многих неудачных попыток. Все компоненты компьютера на «Венере-13» были спрятаны в титановом кожухе, который предварительно охладили на орбите планеты. Из-за высоких температур и давления, превышающего 90 атмосфер на поверхности Венеры, электронным устройствам здесь приходится очень тяжело.

Лаборатория реактивного движения НАСА планирует использовать подход, отличающийся от стандартной защиты электроники с помощью кожуха и системы охлаждения: их вездеход будет заводным. То есть команда инженеров решила максимально избавиться от электроники и создать вездеход со множеством механических систем. Все привыкли к существующим сегодня роботам и цифровым технологиям, но ведь и двести лет назад были роботы — автоматоны, среди которых встречаются чрезвычайно сложные системы.

Марс

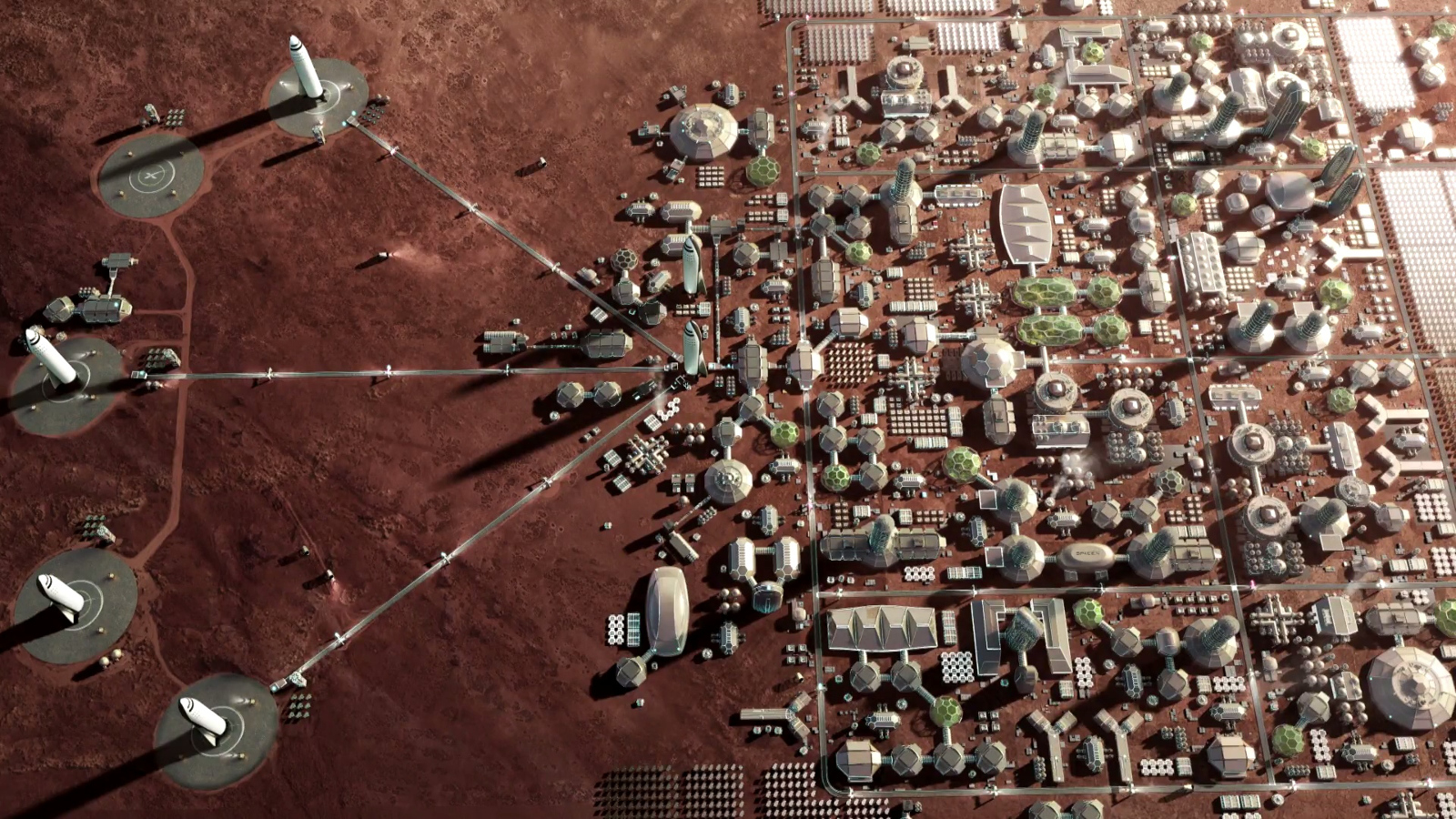

Илон Маск на 68-м международном астронавтическом конгрессе в Аделаиде представил гигантскую ракету BFR и описал план марсианского города. Новая BFR станет универсальной ракетой, пригодной как для полётов на Луну и на Марс, так и для коммерческих перелётов между двумя точками Земли менее чем за 1 час. Грузоподъёмность BFR — 150 тонн, в пять раз больше, чем у сверхтяжёлой ракеты Falcon Heavy в частично многоразовом варианте.

Годом ранее, на 67-м конгрессе, Маск также выступал с планами колонизации Марса, где показал множество изображений, достойных научно-фантастических произведений, но далёких от реальности. В 2017 году идеи были немного более реалистичны, но дизайнеры и пиарщики по-прежнему побеждают инженеров. Остаётся лишь надеяться, что в 2018 году SpaceX совершит 30 космических пусков, а в 2022 году всё-таки отправит два грузовика на Марс для начала строительства инфраструктуры.

На том же конгрессе ещё один заметный игрок космической отрасли, компания Lockheed Martin, показала концепт корабля для посадки на Марс и взлёта с поверхности планеты. Спускаемый аппарат Mars Base Camp станет частью марсианского орбитального комплекса.

Проект будет координироваться с окололунной платформой Deep Space Gateway. Многоразовый корабль Deep Space Transport будет забирать людей с лунного космопорта и отвозить их в другую точку Солнечной системы.

НАСА планирует отправить людей на Марс к 2030 году. Первый этап этой миссии — изучение аспектов жизни на Марсе в условиях Земли и на околоземной орбите, на Международной космической станции. Для этого НАСА в начале 2017 году запустила эксперимент по изоляции для симуляции полёта на Марс.

На Большом Гавайском острове разместили купол для проживания в нём шести человек, которые в итоге провели восемь месяцев в заточении. Результаты исследования помогут специалистам НАСА отбирать людей и собирать группы с правильным соотношением психологических черт для наиболее эффективной совместной работы.

Однако, у НАСА может не хватить денег на высадку людей на Марсе. Выходом из ситуации может стать использование транспортных средств таких компаний, как SpaceX, United Launch Alliance и Blue Origin.

Исследовать Марс долгие годы позволяют марсоходы. В 2017 году марсоходу Curiosity исполнилось пять земных лет. За это время он обнаружил органические соединения в грунте и метан в атмосфере, нашёл свидетельства водного прошлого Марса, изучил воду на поверхности планеты.

Пятым марсоходом НАСА станет Mars-2020, который получит 23 камеры, что позволит ему зафиксировать процесс посадки зонда. В отличие от камер Curiosity, которые позволяют делать панорамные фотографии после склейки фото, камеры Mars-2020 будут делать такие селфи и панорамы без склеек. При этом основой конструкции будет подвижная платформа Curiosity, показавшая свою эффективность за время работы ровера.

Важным отличием Mars-2020 от предшественников будет предустановленное программное обеспечение AEGIS (Autonomous Exploration for Gathering Increased Science), которое позволит более эффективно работать в автономном режиме, в случае потери связи с Землёй.

Марсоход на Красную планету планирует отправить Роскосмос и Европейское космическое агентство в рамках проекта «Экзомарс». Шестиколёсный вездеход массой 270 килограммов будет оснащён двухметровым буром, чтобы получить образцы пород с большой глубины. Специалисты уже определили два возможных места посадки на планету в северном полушарии.

Как может выглядеть город на Марсе? В ноябре 2017 года жюри конкурса на дизайн марсианских городов Mars City Design 2017 подвело итоги состязания в пяти номинациях: архитектура, городской дизайн, транспорт, ИИ, устойчивые источники энергии. В номинации «Архитектура» победил проект Массачусетского технологического института под названием Redwood Forest — набор лесных рощ внутри сфер, объединённых системой корней-туннелей. Быть может, через несколько десятков лет мы сможем преодолеть все препятствия на пути к Марсу и на её поверхности и в двух сотнях таких сфер будут жить десять тысяч поселенцев.

Комментарии (39)

qrck13

06.01.2018 22:08> Но учёные в этом году, видимо, смогли найти способ справиться с этой проблемой: они разработали плёнку, которая может защитить от радиации.

Блин, да хватит уже этот бред масштабировать. Один коряво перевел, другой — подхватил… От жесткой радиации никакая пленка не спасет, нужны десятки сантиметров свинца или метровая толща воды.

voyager-1

06.01.2018 22:55+2Плёнка конечно ни от чего не поможет. Но вы тоже пожалуйста в другую сторону не передёргивайте — надо 40 г/см2 (что далеко не метр толщины), дальше доза от ГКЛ начинает наоборот увеличиваться из-за вторичных частиц, а у СКЛ намного мягче спектр и этого уже должно хватить для приличной защиты.

Метровая толща воды — это сокращение гаммы в 47 раз, а всё остальное такой толщиной практически полностью отрезается. Под 3 метрами марсианской почвы уже должен быть радиационный фон как сейчас на поверхности Земли в среднем — а человек может без особых последствий для здоровья существовать при уровне в десятки раз выше.

А то после ваших страшилок начинается бред уже в обратную сторону — то корабль на сотни тонн предложат, то сверхпроводники к кораблю прилепить. Вся радиационная угроза решается несколькими миллиметрами полиэтилена под обшивкой, и парой сантиметров толщины в радиационном убежище.

Alesh

Думаю в комментах под этой статьей собрались не только любители космонавтики, поэтому хочу задать такой вопрос. Почему все современные космические ракеты сигарообразной формы, а например не каплевидной, или полукаплевидной? Для себя вижу однозначную выгоду сигарообразных только для многоступенчатых ракет. Но, сейчас все больше двухступенчатых космических ракет. Размышляю в таком направлении. Вторая ступень фактически включается на высоте, где очень большое разрежение воздуха, то есть и форма ее уже не особо играет роль. А к примеру полукаплевидную многоразовую первую ступень, я думаю будет легче вернуть и посадить чем сигарообразную. Буду признателен за пояснение от знающих в этом толк.

UJIb9I4AnJIbIrUH

КБ Макееева как раз что-то подобное делает, кстати (правда, что в данном случае означает слово "делает" я не знаю). В самом начале сего года они ещё заявили, что возобновляют работу над этим проектом (опять же, что это значит мне не ведомо).

плюс картинка по проекту

Alesh

Ага оно, еще и старт с опор с минимально оборудованного «стола». Не понимаю только зачем ее делать полностью одноступенчатой. Вторая ступень, она же орбитальный, она же возвращаемый модуль сам просится в эту конструкцию.

UJIb9I4AnJIbIrUH

Так он там есть же. Причём, емпим, он отделяется где-то из середины фюзеляжа, а не из верхней точки.

pnetmon

Исторически не только они одни.

Помимо DC-X был и RVT (Reusable Vehicle Testing) японских агенств который низенько летал, до 42 метров, более каплевидный. Кажется из последних сообщений было что возможно создание многоразовых зондирующих ракет(без вывода на орбиту), или РН для запуска небольших спутников. Был еще и бумажный проект Kankoh-maru.

У КБ Макеева дизайн кажется возникл в позиции — делаем как у них.

vassabi

я не ракетчик, но рискну предположить, что это зависит от количества двигателей и прочности стенок.

Каждый двигатель — это точка опоры, если их всего одна-две, то усилия от них придется распределять на более широкую площадь. Так что «дно» ступени не может быть слишком широким. Для обратного примера можно посмотреть на первую ступень Н-1.

И во-вторых, стенки корпуса сложно делать наклонными. То есть можно конечно, но это будет утяжелять конструкцию, если у стенок наклон наружу, и уменьшать полезный объем — если наклон внутрь.

PS: вопрос с формой стенок ИМХО еще можно перефомулировать в «почему у домов несущие стены делают прямыми» или «почему у реактивного самолета корпус цилиндрической формы»

UJIb9I4AnJIbIrUH

Вот тут вот уважаемый lozga писал как раз про размеры и геометрию ракет.

Alesh

Спасибо за ссылку. lozga хорошо капнул, печально что причины вовсе не «космические».

voyager-1

На самом деле посадить её будет ещё сложнее, потому-что при такой форме она будет хуже тормозиться об атмосферу и вам придётся сохранять ещё больше топлива на посадку.

Ракета-носитель Союз и Сатурн-5: у Союза хорошо видны замысловатые баки кислорода на первой и второй ступени, у Сатурна-5 была только третья ступень с уменьшенным диаметром, а вот верхние и нижние стенки баков 1 и 2 ступени — одинаковые как и сам корпус.

Alesh

Баки не цилиндрической формы — согласен, это необычно, но вряд ли сильно необычно, так как часто используются баки и округлых форм. А вот насчет торможения, почему капля, полукапля хуже будет тормозится об атмосферу чем цилиндр, особенно полукапля повернутая тупой стороной?

Valerij56

Вообще-то на данный момент нам известна только один орбитальный носитель, чья первая ступень возвращается для следующего запуска. Поэтому вам и карты в руки, возьмите пример с Маска, и, если вы хотите построить ракету каплевидной формы — стройте.

Маск же решил пока не бороться с транспортным габаритом, и не строить новый завод в порту Канаверал, под который он уже арендовал место. На существующем заводе он может строить Фалькон-9, доставляя их по шоссе, и девятиметровые BFR & BFS, которые он собирается доставлять на космодромы морем.

Alesh

Удивительно, а мне известно еще как минимум две ;) Space Shuttle чьи многоразовые твердотопливные ускорители вполне себе подходят под определение первой ступени. И внимание! Первые ступени ракеты-носителя «Энергия» были спроектированы с заделом на многоразовое использование.

Я непременно, прям c завтрашнего дня начну брать пример и начну копить деньги на постройку ракеты носителя каплевидной формы ;)

По теме моего вопроса — увы вы опоздали. UJIb9I4AnJIbIrUH Вас опередил, дав ссылку на статью lozga, где без понтов и без призывов в свидетели господина Маска, было разъяснено, что основная причина цилиндрической формы ракет — это транспортные проблемы.

Valerij56

Неправильно. Первые ступени Энергии планировали сделать многоразовыми, но продолжения эти замыслы не имели. И планировали их спасать на парашютах, как первоначально пытался делать это и Маск.

Вы знаете, я ни с кем на перегонки не бегал. Понтов у меня тоже особых нет, я ракеты не строю. Space Shuttle и Буран тоже ракеты, но их форма далека от цилиндра.

Понимаете, в чем дело, если бы форма ракеты серьёзно влияла на её эффективность, то все бы плюнули на ограничения транспортного габарита. Но не влияет — и удобство транспортировки вышло на первый план.

voyager-1

Повёрнутая тупой стороной? А как вы себе представляете разворот ступени на 180° в процессе сверхзвукового полёта с помощью только решётчатых рулей и ракетных двигателей с отклонением вектора тяги в лучшем случае градусов на 15? Такая конструкция просто развалится в воздухе, а если нет — то потеряет управляемость и упадёт на землю.

П.С. Как уже показала практика SpaceX — надо бороться за конечную стоимость отдельного запуска ракеты. То что вы предлагаете — это куча работы конструкторов и продувок в аэродинамических трубах, которая увеличит цену ракеты по крайней мере на первое время. И окупится ли в итоге — ещё не известно.

Если эти оценки массы крылатой/парашютной ступени верны — то использование их вместо посадки на двигателях тоже абсолютно бессмысленно (ракетная ступень с топливом оказывается легче чем эти ступени без оного вовсе). SpaceX сейчас видимо идёт по самому верному пути — сделать самый простой носитель на массу которая обеспечивает потребность большинства заказчиков. Союз-5 со своими 17 тоннами — это полный перебор по массе, столько никому не надо. Боюсь что Союз-5 уже изначально обречён, при том что у «Ангары» в своё время ещё был какой-то шанс в начале.

Alesh

Кстати, а как разворачивается ступень у господина Маска? Она же насколько мне известно садиться не вверх тормашками?)

voyager-1

Для этого есть небольшие ракетные двигатели на сжатом азоте вверху ступени — ракета разворачивается в верхних слоях атмосферы практически в невесомости, так что их хватает. А в атмосферу входит уже правильной стороной и только подруливает.

vasimv

Ну до высоты 5-6 км полёт проходит почти вертикально, а это уже половина атмосферы. Хотя разворот на курс конечно уже почти с 1 км высоты начинается.

Valerij56

Alesh

Я коплю на двигатели с управляемым вектором тяги, так чтаа, попробую обойтись без решетчатых рулей. Тупо копировать решение господина Маска не спортивно же ;)

Valerij56

В данном случае это явно было бы не тупо копирование ;) а продуманное заимствование ;)

black_semargl

Для большинства ракет сейчас более важным является транспортный габарит. Ф9 такой тонкий и длинный чтобы его можно было возить на трейлере по шоссе.

Dmitriy2314

Это так банально очевидно, сигарообразная форма для уменьшения сопротивленте воздуха на старте.

Alesh

Как бы это не парадоксально для вас звучало, но именно каплевидная форма имеет наименьшее сопротивление воздушному потоку.

uu_69

Самое забавное то, что капля, например дождевая, не имеет каплевидной формы.

Шикарная книга не тему: www.litmir.me/br/?b=240674&p=12

Valerij56

Первое — по моему мнению все попытки создать многоразовый одноступенчатый орбитальный носитель на химическом топливе закончатся крахом (кроме, может быть, Скайлона), если не технологически, то экономически. Из распространённых топливных пар для этого подходит только жидкий водород с жидким кислородом, технологические сложности работы с жидким водородом, дороговизна этого топлива при регулярных полётах (а иначе нет и смысла делать многоразовый носитель), сложность межполётного обслуживания, проблемы связанные с глубокой криогеникой и взрывоопасность водорода делают эту затею экономической катастрофой по определению. Низкая эффективность одноразовых ракет как вишенка на торте.

Почему возможно, что Скайлон исключение? Потому, что Скайлон значительную часть водородного горючего сжигает в атмосферном кислороде, но и там очень много проблем.

Двухступенчатые ракеты лучше и проще делать на керосине, а многоразовые — на метане. Ракета при этом получаются несколько меньше водородных (из-за большей плотности топлива), со вполне вменяемым размером обтекателя (или грузового отсека, как на BFS & ITS). необходимо всё же помнить, что ракета нужна не сама по себе, что она должна доставить на орбиту некий ПН, а следовательно эта полезная нагрузка должна помещаться под обтекатель. Нарисуйте компоновку своей ракеты с учётом требований центровки и расположения центра давления при полёте и при возвращении, и вам откроется.

pnetmon

Вот интересно BFS, ITS одноступ или нет? ;) Для перекачки топлива в космосе нужен выход на орбиту. А спутники запускаются аналогом Фрегата.

voyager-1

Думаете что ни один конструктор за 60-летнюю историю космонавтики не смог найти проблемы с аэродинамикой своих ракет, которую вы вот так вот легко обнаружили? Если вы не заметили — все ракеты пролетают плотные слои вертикально вверх, на скорости ниже звуковой — у ракет аэродинамическая форма ровно на столько, чтобы снизить воздушные потери до несущественных величин — ни больше, ни меньше.

pnetmon

А вот этому https://youtu.be/tdUX3ypDVwI BFR и ITS это частный случай где первая ступень выводит с определенной скоростью на определенную высоту (не на орбиту) ПН которая сама себя выводит на орбиту в случае танкера или полета в МКС,.....

Да это не орбитальный одноступ, было Valerij56 написано "создать многоразовый одноступенчатый орбитальный носитель на химическом топливе"

voyager-1

Ни ITS раньше, ни BFR сейчас не предусматривает запуска корабля прямо с поверхности Земли — для запуска есть первая ступень. Презентацию я видел и доставка груза по баллистической траектории куда-то в пределах Земли не делает этот носитель SSTO — для этого есть вполне понятные критерии к которым ITS/BFR никакого отношения не имеет.

Он кстати правильно указал что одноступенчатый носитель, если бы его даже создали, был бы удивительно неэффективным — поэтому конструкторы понимая это и не прорабатывали его дальше бумажных проектов. Такой носитель имел бы смысл только с фтор-водородным топливом или для Луны/Марса — но с керосином или даже водородом на Земле с этим абсолютно нечего делать. Невозможность керосинового SSTO «на пальцах» даже в википедии описана.

pnetmon

Ранее вы написали

Второй ступени у ITS нету, он сам себя выводит на орбиту после отстыковки от первой ступени.

Да это не орбитальный одноступ.

Valerij56

Иными словами космический корабль ITS — это и есть вторая ступень при запуске с Земли.

Неизвестно даже, будет ли возможность даже просто даже просто полностью заправить его топливом на Земле иначе, чем на вершине бустера, или вне специального старт/стенда. Для этого ему нужны более мощные опоры, чем при запуске с Марса. Моё ИМХО — ITS смогут делать «подскоки» для испытаний, но, возможно, при этом его не будут заправлять полностью.

black_semargl

ITS/BFR в показанной конфигурации не обладает достаточной тягой для взлёта с Земли. Кроме того 2/3 движков вакуумные и не могут быть даже запущены на поверхности.

Valerij56

Значит при испытаниях будут запускаться на прожиг на специальном старт-стенде, и посадка будет отрабатываться в «подскоках» при неполной заправке.

black_semargl

Даже у неваккумного движка давление на срезе 0.5 атм и держится он исключительно потому что изгибающийся вдоль стенки поток газа его «распирает».

Если сделать сопло больше — то его или «схлопнет» внешним давлением, или произойдёт отрыв потока от стенки а это колебания и разрушение.

Могут сделать специальный «кузнечик-3» без вакуумных движков.

Кстати, если поставить 9 рапторов — то вполне может долететь до орбиты и с РБ вывести где-то тонн 50.

Valerij56

А вот на Марсе и BFS, и ITS не только могут сами, в одну ступень, выйти на орбиту, но и могут самостоятельно произвести манёвр, необходимый для возвращения к Земле. Правда, с минимальной ПН.

vasimv

Позанудствую, не вертикально вверх летят ракеты обычно. И кстати, там даже подъемная сила какая-то возникает из-за длинного фезюляжа. Хотя, конечно, несущественная.

Mesklin

Был еще проект DH-1, там форма тоже не сильно цилиндрическая