15 июля исполнилось 40 лет миссии «Союз-Аполлон», историческому полету, который часто считают окончанием космической гонки. Впервые два корабля, построенные на противоположных полушариях, встретились и состыковались в космосе. «Союз» и «Аполлон» были уже третьим поколением космических аппаратов. К этому моменту конструкторские коллективы уже «набили шишки» на первых экспериментах, и новые корабли должны были находиться в космосе долго и выполнять новые сложные задачи. Думаю, будет интересно посмотреть, к каким техническим решениям пришли коллективы конструкторов.

Введение

Любопытно, но в изначальных планах и «Союзы» и «Аполлоны» должны были стать аппаратами второго поколения. Но в США достаточно быстро осознали, что между последним полетом «Меркурия» и первым полетом «Аполлона» пройдет несколько лет, и для того, чтобы это время не пропало зря, была запущена программа «Джемини». А СССР ответил на «Джемини» своими «Восходами».

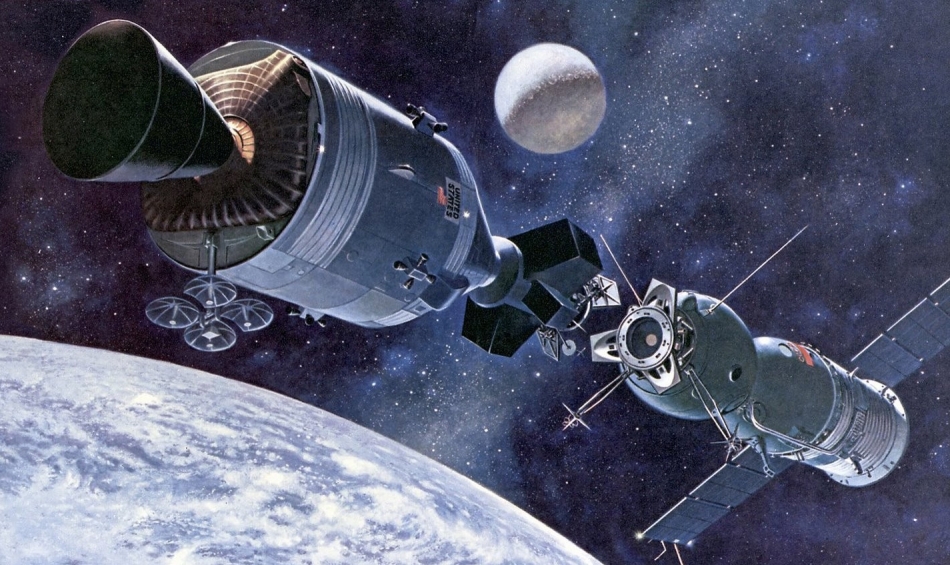

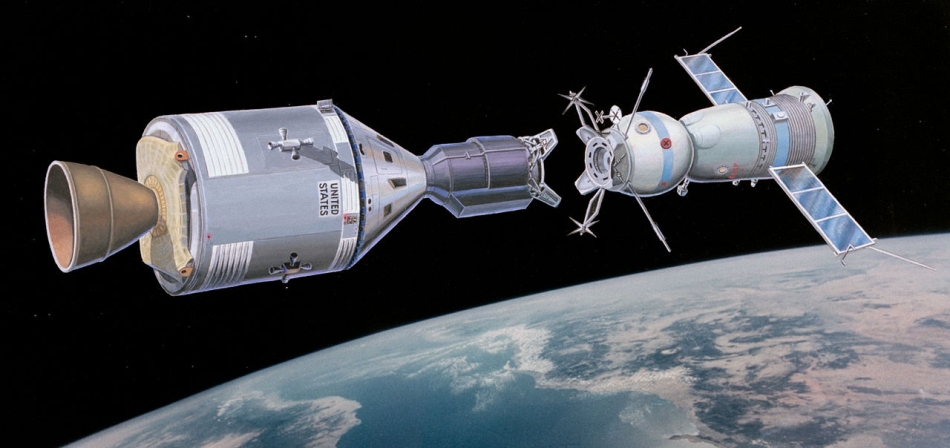

Также, для обоих аппаратов главной целью была Луна. США не жалели денег на лунную гонку, потому что до 1966 года СССР имел приоритет во всех значимых космических достижениях. Первый спутник, первые лунные станции, первый человек на орбите и первый человек в открытом космосе — все эти достижения были советскими. Американцы изо всех сил стремились «догнать и перегнать» Советский Союз. А в СССР задача пилотируемой лунной программы на фоне космических побед затмевалась другими насущными задачами, например, надо было догонять США по количеству баллистических ракет. Пилотируемые лунные программы — это отдельный большой разговор, а здесь мы поговорим про аппараты в орбитальной конфигурации, такой, в какой они встретились на орбите 17 июля 1975 года. Также, поскольку корабль «Союз» летает много лет и претерпел множество модификаций, говоря о «Союзе», мы будем иметь в виду версии близкие по времени к полету «Союз-Аполлона».

Средства выведения

Ракета-носитель, про которую обычно редко вспоминают, выводит космический корабль на орбиту и определяет многие его параметры, главными из которых будут максимальный вес и максимальный возможный диаметр.

В СССР для вывода нового корабля на околоземную орбиту решили использовать новую модификацию ракеты семейства «Р-7». На РН «Восход» заменили двигатель третьей ступени на более мощный, что увеличило грузоподъемность с 6 до 7 тонн. Корабль не мог иметь диаметр больше 3 метров, потому что в 60-х годах аналоговые системы управления не могли стабилизировать надкалиберные обтекатели.

Слева схема РН «Союз», справа — старт корабля «Союз-19» миссии «Союз-Аполлон»

В США для орбитальных полетов использовалась специально разработанная для «Аполлонов» РН «Saturn-I» В модификации -I она могла вывести на орбиту 18 тонн, а в модификации -IB — 21 тонну. Диаметр «Сатурна» превышал 6 метров, поэтому ограничения на размер космического корабля были минимальными.

Слева Saturn-IB в разрезе, справа — старт корабля «Apollo» миссии «Союз-Аполлон»

По размерам и весу «Союз» легче, тоньше и меньше «Аполлона». «Союз» весил 6,5-6,8 т. и имел максимальный диаметр 2,72 м. «Аполлон» имел максимальную массу 28 т (в лунном варианте, для околоземных миссий топливные баки были не полностью залиты) и максимальный диаметр 3,9 м.

Внешний вид

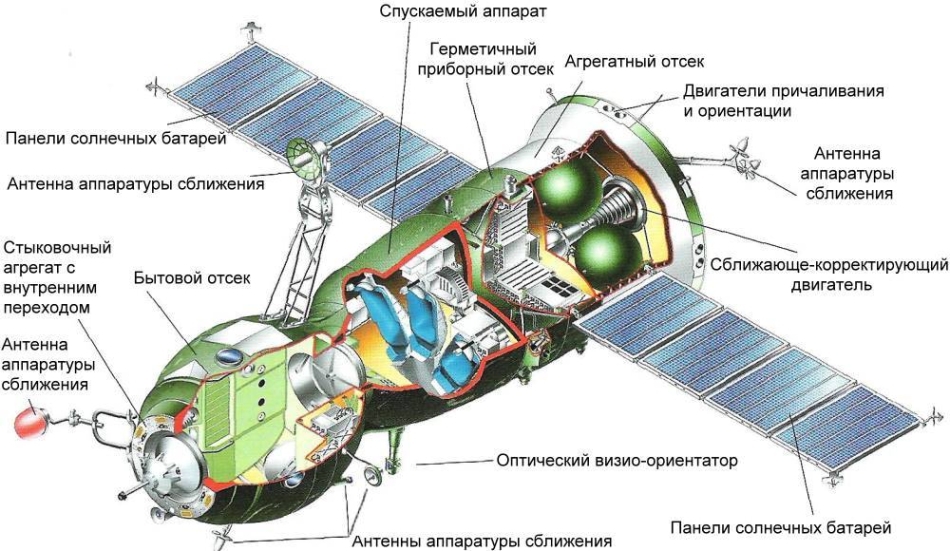

«Союз» и «Аполлон» реализовывали ставшую уже стандартной схему деления корабля на отсеки. Оба корабля имели приборно-агрегатный отсек (в США он называется сервисным модулем), спускаемый аппарат (командный модуль). Спускаемый аппарат «Союза» получился очень тесным, поэтому на корабль был добавлен бытовой отсек, который также мог использоваться как шлюзовая камера для выхода в открытый космос. В миссии «Союз-Аполлон» американский корабль также имел третий модуль, специальную шлюзовую камеру для перехода между кораблями.

«Союз» по советской традиции запускался целиком под обтекателем. Это позволяло не заботиться об аэродинамике корабля на выведении и располагать на наружной поверхности хрупкие антенны, датчики, солнечные батареи и прочие элементы. Также, бытовой отсек и спускаемый аппарат покрыты слоем космической теплоизоляции. «Аполлоны» продолжали американскую традицию — аппарат на выведении был закрыт лишь частично, носовую часть прикрывала баллистическая крышка, выполненная конструктивно вместе с системой спасения, а с хвостовой части корабль был закрыт переходником-обтекателем.

«Союз-19» в полете, съемка с борта «Аполлона». Темно-зеленое покрытие — теплоизоляция

«Аполлон», съемка с борта «Союза». На маршевом двигателе, похоже, местами вспучилась краска

«Союз» более поздней модификации в разрезе

«Аполлон» в разрезе

Форма спускаемого аппарата и теплозащита

Спуск корабля «Союз» в атмосфере, вид с земли

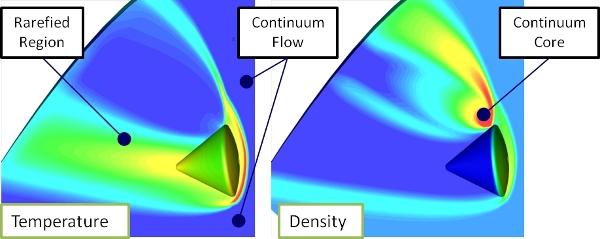

Спускаемые аппараты «Союза» и «Аполлона» похожи друг на друга больше, чем это было в предыдущих поколениях космических кораблей. В СССР конструкторы отказались от сферического спускаемого аппарата — при возвращении с Луны он потребовал бы очень узкого коридора входа (максимальная и минимальная высота, между которыми нужно попасть для успешной посадки), создал бы перегрузку свыше 12 g, а район посадки измерялся бы десятками, если не сотнями, километров. Конический спускаемый аппарат создавал подъемную силу при торможении в атмосфере и, поворачиваясь, менял ее направление, управляя полетом. При возвращении с земной орбиты перегрузка снижалась с 9 до 3-5 g, а при возвращении с Луны — с 12 до 7-8 g. Управляемый спуск серьезно расширял коридор входа, повышая надежность посадки, и очень серьезно уменьшал размеры района посадки, облегчая поиск и эвакуацию космонавтов.

Расчет несимметричного обтекания конуса при торможении в атмосфере

Спускаемые аппараты «Союза» и «Аполлона»

Диаметр 4 м, выбранный для «Аполлона», позволил сделать конус с углом полураствора 33°. Такой спускаемый аппарат имеет аэродинамическое качество порядка 0,45, а его боковые стенки практически не нагреваются при торможении. Но его недостатком были две точки устойчивого равновесия — «Аполлон» должен был входить в атмосферу ориентированным дном по направлению полета, потому что в случае входа в атмосферу боком, он мог перевернуться в положение «носом вперед» и погубить астронавтов. Диаметр 2,7 м для «Союза» делал такой конус нерациональным — слишком много места пропадало впустую. Поэтому был создан спускаемый аппарат типа «фара» с углом полураствора всего 7°. Он эффективно использует пространство, имеет только одну точку устойчивого равновесия, но его аэродинамическое качество ниже, порядка 0,3, а для боковых стенок требуется теплозащита.

В качестве теплозащитного покрытия использовались уже освоенные материалы. В СССР применяли фенол-формальдегидные смолы на тканевой основе, а в США — эпоксидную смолу на матрице из стеклопластика. Механизм работы был одинаковый — теплозащита обгорала и разрушалась, создавая дополнительный слой между кораблем и атмосферой, а сгоревшие частицы принимали на себя и уносили тепловую энергию.

Материал теплозащиты «Аполлона» до и после полета

Двигательная система

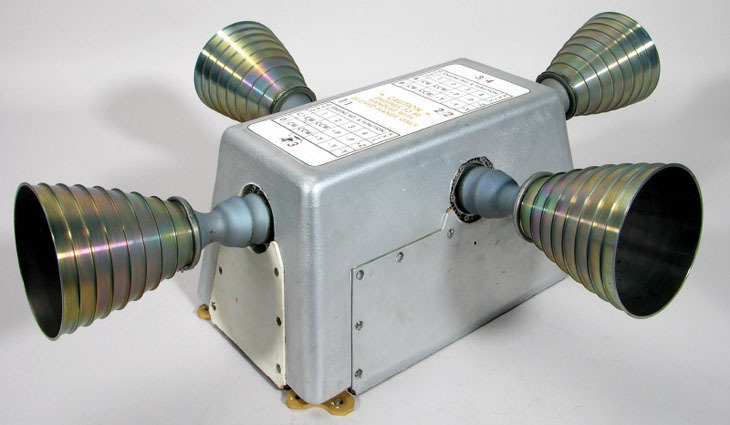

И «Аполлоны» и «Союзы» имели маршевые двигатели для коррекции орбиты и двигатели ориентации для изменения положения корабля в пространстве и выполнения точных маневров по стыковке. На «Союзе» система орбитального маневрирования была установлена впервые для советских космических кораблей. По каким-то причинам конструкторы выбрали не очень удачную компоновку, когда маршевый двигатель работал от одного топлива (НДМГ+АТ), а двигатели причаливания и ориентации — от другого (перекись водорода). В сочетании с тем, что на «Союзе» баки вмещали 500 кг топлива, а на «Аполлоне» 18 тонн, это привело к разнице запаса характеристической скорости на порядок — «Аполлон» мог изменить свою скорость на 2800 м/с, а «Союз» только на 215 м/с. Больший запас характеристической скорости даже недозаправленного «Аполлона» делал его очевидным кандидатом на активную роль при сближении и стыковке.

Корма «Союза-19», хорошо видны сопла двигателей

Двигатели ориентации «Аполлона» крупным планом

Система посадки

Системы посадки развивали наработки и традиции соответствующих стран. США продолжали сажать корабли на воду. После экспериментов с системами посадки «Меркуриев» и «Джемини» был выбран простой и надежный вариант — на корабле стояли два тормозных и три основных парашюта. Основные парашюты были резервированы, и безопасная посадка обеспечивалась при отказе одного из них. Такой отказ произошел при посадке «Аполлона-15», и ничего страшного не случилось. Резервирование парашютов позволило отказаться от индивидуальных парашютов астронавтов «Меркурия» и катапультных кресел «Джемини».

Схема посадки «Аполлона»

В СССР традиционно сажали корабль на сушу. Идеологически система посадки развивает парашютно-реактивную посадку «Восходов». После сброса крышки парашютного контейнера срабатывают последовательно вытяжной, тормозной и основной парашюты (на случай отказа системы установлен запасной). Корабль спускается на одном парашюте, на высоте 5,8 км сбрасывается теплозащитный экран, а на высоте ~1 м срабатывают реактивные двигатели мягкой посадки (ДМП). Система получилась интересная — работа ДМП создает эффектные кадры, но комфортность посадки изменяется в очень широком диапазоне. Если космонавтам везет, то удар о землю практически неощутим. Если нет, то корабль может чувствительно удариться о землю, а если совсем не повезет, то еще и опрокинется на бок.

Схема посадки

Совершенно нормальная работа ДМП

Дно спускаемого аппарата. Три круга сверху — ДМП, еще три — с противоположной стороны

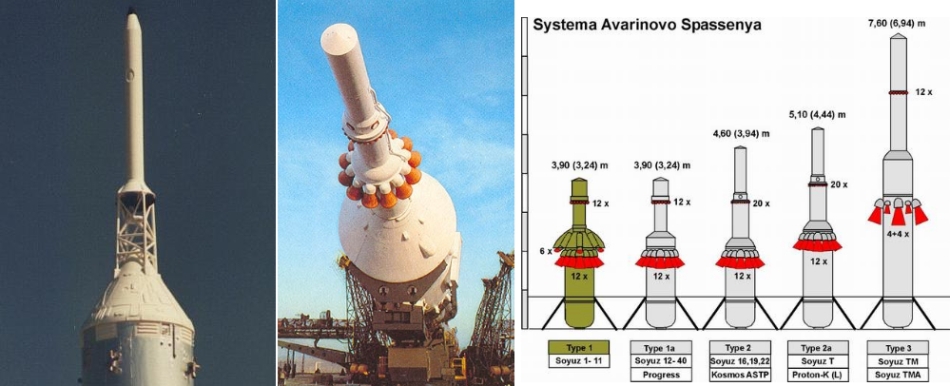

Система аварийного спасения

Любопытно, но, идя разными путями, СССР и США пришли к одинаковой системе спасения. В случае аварии специальный твердотопливный двигатель, стоявший на самом верху ракеты-носителя, отрывал спускаемый аппарат с космонавтами и уносил его в сторону. Посадка производилась штатными средствами спускаемого аппарата. Такая система спасения оказалась самой хорошей из всех использованных вариантов — она простая, надежная и обеспечивает спасение космонавтов на всех этапах выведения. В реальной аварии она применялась один раз и спасла жизни Владимира Титова и Геннадия Стрекалова, унеся спускаемый аппарат от горящей в стартовом сооружении ракеты.

Слева направо САС «Аполлона», САС «Союза», различные версии САС «Союза»

Система терморегуляции

В обоих кораблях использовалась система терморегуляции с теплоносителем и радиаторами. Покрашенные в белый цвет для лучшего излучения тепла радиаторы стояли на сервисных модулях и даже выглядели одинаково:

Средства обеспечения ВКД

И «Аполлоны» и «Союзы» проектировали с учетом возможной необходимости внекорабельной деятельности (выхода в открытый космос). Конструкторские решения также были традиционными для стран — США разгерметизировали весь командный модуль и выходили наружу через стандартный люк, а СССР использовал бытовой отсек в качестве шлюзовой камеры.

ВКД «Аполлона-9»

Система стыковки

И «Союз» и «Аполлон» использовали стыковочное устройство типа «штырь-конус». Поскольку при стыковке активно маневрировал корабль, и на «Союзе» и на «Аполлоне» были установлены штыри. А для программы «Союз-Аполлон», чтобы никому не было обидно, разработали универсальный андрогинный стыковочный агрегат. Андрогинность означала, что могли состыковаться любые два корабля с такими узлами (а не только парные, один со штырем, другой с конусом).

Стыковочный механизм «Аполлона». Он, кстати, использовался и в программе «Союз-Аполлон», с его помощью командный модуль стыковался со шлюзовой камерой

Схема стыковочного механизма «Союза», первая версия

«Союз-19», вид спереди. Хорошо виден стыковочный узел

Кабина и оборудование

По составу оборудования «Аполлон» заметно превосходил «Союз». Прежде всего, в состав оборудования «Аполлона» конструкторы сумели добавить полноценную гиростабилизированную платформу, которая с высокой точностью хранила данные о положении и скорости корабля. Далее, командный модуль имел мощный и гибкий для своего времени компьютер, который при необходимости можно было бы перепрограммировать прямо в полете (и такие случаи известны). Интересной особенностью «Аполлона» было также отдельное рабочее место для астронавигации. Оно использовалось только в космосе и было расположено под ногами астронавтов.

Панель управления, вид с левого кресла

Панель управления. Слева расположены органы управления полетом, по центру — двигателями ориентации, сверху аварийные индикаторы, снизу связь. В правой части индикаторы топлива, водорода и кислорода и управление электропитанием

Несмотря на то, что оборудование «Союза» было проще, оно было самым продвинутым для советских кораблей. На корабле впервые появился бортовой цифровой компьютер, а в состав систем корабля входило оборудование для автоматической стыковки. Впервые в космосе использовались многофункциональные индикаторы на электронно-лучевой трубке.

Панель управления кораблей «Союз»

Панорама спускаемого аппарата корабля «Союз-35»

Система жизнеобеспечения

Система жизнеобеспечения была традиционной для стран. В США использовалась кислородная атмосфера при пониженном давлении, в СССР — кислородно-азотная смесь при атмосферном давлении. Эта ситуация делала невозможной прямую стыковку кораблей. Пришлось делать специальный шлюзовой отсек. Причем если из «Аполлона» в «Союз» можно было перейти очень быстро, то для обратного перехода приходилось три часа сидеть в шлюзовом отсеке, дыша чистым кислородом, чтобы удалить из крови азот. Даже советские комбинезоны становились пожароопасными в атмосфере «Аполлонов», и пришлось разрабатывать специальную ткань, в которой советские космонавты смогли бы навестить «Аполлон». Как показала практика, неудобства кислородной атмосферы перевесили ее достоинства, уже на Спейс Шаттлах атмосфера была близка к земной, и сейчас на чисто кислородной атмосфере никто не летает.

Специфика атмосферы означала, что на старте «Аполлона» астронавты должны были быть в скафандрах. На «Союзах» же летали в спортивных костюмах до катастрофы «Союза-11», после чего для безопасности старт и посадка стали происходить только в скафандрах.

С точки зрения удобства кабина «Союза» маленькая и тесная, но это компенсируется бытовым отсеком.

Бытовые удобства на «Союзе» были заметно лучше — на «Аполлонах» стоял очень некомфортный туалет.

Система электропитания

«Аполлоны» использовали очень удобную для полетов длительностью 2-3 недели систему — топливные элементы. Водород и кислород, соединяясь, вырабатывали энергию, а полученная вода использовалась экипажем. На «Союзах» в разных версиях стояли разные источники энергии. Были варианты с топливными элементами, а для полета «Союз-Аполлон» на корабле установили солнечные батареи.

Заключение

И «Союзы» и «Аполлоны» оказались по-своему очень удачными кораблями. «Аполлоны» успешно слетали к Луне и станции «Скайлэб». А «Союзы» получили крайне долгую и успешную жизнь, став основным кораблем для полетов к орбитальным станциям, с 2011 года они возят на МКС и американских астронавтов, и будут возить их, как минимум, до 2018 года.

Но за этот успех была заплачена очень дорогая цена. И «Союз» и «Аполлон» стали первыми кораблями, в которых погибли люди. Что еще печальнее, если бы конструкторы, инженеры и рабочие меньше спешили и после первых успехов не перестали бы бояться космоса, то Комаров, Добровольский, Волков, Пацаев, Гриссом, Уайт и Чеффи были бы живы.

Дополнительные материалы

Сюжет о программе «Союз-Аполлон» ТВ Роскосмоса

Фильм о программе NASA

P.S> Небольшое объявление. В эту субботу, 25 июля, в Уфе пройдет моя лекция «Луна и лунные программы». Встреча ВК.

Комментарии (24)

dom1n1k

20.07.2015 15:19+1У американцев система спасения проще, потому что астронавты сидят в самом верхнем конусе, и только он улетает вверх.

А в Союзе космонавты находятся в среднем отсеке корабля — это нужно отстрелить 2 из 3, унести их вверх, потом отстрелить их еще между собой, и только 2-ой спустить на парашюте.

leviathan

20.07.2015 18:28+3Плюс Союз закрыт обтекателем, который тожe нужно отделить от ракеты, и потом отстрелить от корабля перед разделением отсеков.

Тем не менее, обe системы отлично работают — американская очень убедительно показала себя в тестовом полете, при котором ракета-носитель действительно вышла из строя и разрушилась в воздухе (это не было запланировано — www.youtube.com/watch?v=AqeJzItldSQ); а советская система, помимо успешных тестов, действительно спасла жизни космонавтов Титова и Стрекалова, когда на стартовом столе загорелась ракета-носитель Союза Т-10-1.

lozga Автор

20.07.2015 19:25+2На «Союзе» спускаемый аппарат просто выбрасывается из-под обтекателя с бытовым отсеком:

А тот тест «Аполлона» — шикарный пример удачной аварии. Лучший вариант испытаний системы спасения — в реальной аварии :)

lozga Автор

20.07.2015 19:23+1С инженерной точки зрения, отстрелить спускаемый аппарат от баллистической крышки на «Аполлоне» или от бытового отсека на «Союзе» — невелика разница.

maisvendoo

20.07.2015 18:46А для программы «Союз-Аполлон», чтобы никому не было обидно, разработали универсальный андрогинный стыковочный агрегат

Дело не в том, что кому-то могло стать обидно, а в том, что одной из целей ЭПАС (главнее муссируемой в прессе и на ТВ «разрядки» в отношениях стран), была отработка схем взаимного спасения экипажей в космосе. Для этого, в частности, разработали универсальный стыковочный агрегат.

lozga Автор

20.07.2015 19:33+1Дальнейшая история показала, что андрогинные аппараты, хоть и использовались, не вытеснили привычную систему «штырь-конус». Причин, на мой взгляд, было много — и идея сделать новый хороший универсальный стыковочный агрегат, и чтобы никому не было обидно, и вопросы спасения посмотреть (в реальности сроки подготовки космической миссии делают спасение в космосе весьма сомнительным). Я быстренько глянул в «Сто рассказов о стыковке» Сыромятникова, даже он не пишет одной четкой причины, почему решили делать именно новый и именно андрогинный агрегат.

Grox

20.07.2015 20:10Кислородная атмосфера это как ружьё на стене. И оно выстрелило, и никакой системы защиты.

lozga Автор

20.07.2015 20:36+1С «Аполлоном-1» это ружье долго обкладывали динамитом и сыпали угли, увы. Нужно было очень спешить и совсем перестать бояться, чтобы дожимать открывающийся внутрь люк чистым кислородом с давлением выше атмосферного…

Grox

20.07.2015 20:41Интересно. Они ведь знали об опасности. Ну, т.е. они понимали, что с какой-то вероятностью лишаться корабля и команды именно из-за пожара? Чем было вызвано решение так рисковать? Вы знаете?

lozga Автор

20.07.2015 20:54Я думаю, что из-за спешки об опасности не думали. А если кто и думал, то вспоминал, что уже два типа кораблей успешно летали, и тут все должно быть нормально.

maisvendoo

20.07.2015 21:00чистым кислородом с давлением выше атмосферного…

На сколько мне известно, использование чистого кислорода было продиктовано решением использовать давление в кабине ниже атмосферного. Ибо усвоение кислорода альвеолами зависит от его парциального давления. Про более низком давлении должна быть выше концентрация кислорода, имеется четкая зависимость. И давление в кабине было существенно ниже атмосферы.

Снижение давления позволяло сделать стенки капсулы более тонкими, а значит более легкими. Экономия веса.

Пожар случился из-за гаечного ключа, замкнувшего временную проводку проложенную в корабле. Инженерные работы и тренировки экипажа проводились параллельно, опять таки из-за спешки

maisvendoo

20.07.2015 21:09Хотя в википедии приводится следующее

Во время полёта в вакууме рабочее давление в кабине составляло примерно 0,3 атм. Однако во время тренировок на земле и при подготовке к старту использовать пониженное давление внутри кабины было нельзя, так как корабль был рассчитан на избыточное давление изнутри, а не снаружи. Фактически, во время тренировки 27 января давление кислорода внутри корабля было даже выше атмосферного.

Но вот эти 0,3 атмосферы как раз соответствуют парциальному давлению кислорода в нормальной атмосфере

lozga Автор

20.07.2015 21:41+2Речь про испытания, на которых произошел пожар «Аполлона-1». Там 1,1 атмосферы накачали, а в чистом кислороде под таким давлением горит даже алюминий.

Bal

21.07.2015 09:44>В реальной аварии она применялась один раз

Небольшое дополнение. САС на «Союзах» применялась дважды в пилотируемых полётах:

— 5 апреля 1975 года — Союз-18-1. При отделении второй ступени ракеты-носителя произошла нештатная ситуация, ступень не отделилась. САС отстрелила спускаемый аппарат с Василием Лазаревым и Олегом Макаровым. Корабль по суборбитальной траектории вернулся на Землю.

— 26 сентября 1983 года — Союз Т-10-1. Взрыв ракеты-носителя на стартовом столе из-за неисправности в системе смазки газогенераторов первой ступени. Как было упомянуто в статье, САС благополучно спасла Владимира Титова и Геннадия Стрекалова.

И пять раз САС применялась в беспилотных запусках:

— 14 декабря 1966 года — Союз 7К-ОК № 1. Ошибочное срабатывание после отмены запуска, погиб офицер стартовой команды.

— 27 сентября 1967 года — Союз 7Л-Л1 (4 Л) Авария РН в 65 км от старта, САС благополучно вернула спускаемый аппарат.

— 22 ноября 1967 года — Союз 7К-Л1. Отказ РН после запуска второй ступент. САС благополучно вернула спускаемый аппарат в 300 км от космодрома.

— 23 апреля 1968 года — Союз 7К-Л1 (Зонд-5А). Выключение двигателей второй ступени, САС вернула корабль в 520 км. от старта.

— 20 января 1969 года — КК 7К-Л1. Врзыв РН, благополучное возвращение спускаемого аппарата.

// ru.wikipedia.org/wiki/Система_аварийного_спасения

Elmot

22.07.2015 13:19Покрашенные в белый цвет для лучшего излучения тепла радиаторы

Не понял, как это?

jaiprakash

22.07.2015 14:54На самом деле для уменьшения поглощения солнечного света в его пике интенсивности, в ИК диапазоне же, где происходит сброс тепла, эта краска наверняка нормально излучает/поглощает (т. е. не белая).

lozga Автор

22.07.2015 19:49Если сделать черные панели, то их будет греть Солнце, и они будут теплее кабины, которую надо охлаждать. Излучают же панели в инфракрасном диапазоне, где их цвет визуально не виден. Может быть (не смотрел специально) подбирают такой материал, который хорошо отражает видимое излучение и испускает инфракрасное.

kluwert

22.07.2015 13:57С удовольвствием прочитал статью, но момент, который хотел бы исправить:

«Корабль не мог иметь диаметр больше 3 метров, потому что в 60-х годах аналоговые системы управления не могли стабилизировать надкалиберные обтекатели» — это неверно. По-большому счёту, аналоговая ЭВМ по своим возможностям в 60-е значительно превосходила тогдашние цифровые. В первую очередь — по быстродействию (ограничено только полосой единичного усиления применяемых операционников, а они уже тогда были в районе 1МГц). Недостаток только один — сложные схемы компенсации входных токов и напряжений смещения (тогда не существовало быстродействующих прецизионных ОУ). Так что, «аналоговость» схем тут непричём: компактные ЦВМ имели тогда ещё более скромные возможности.

lozga Автор

22.07.2015 19:50Насколько я знаю, именно цифровые системы управления позволили стабилизировать надкалиберные обтекатели.

andy_p

> чтобы это время не пропало зря, была запущена программа «Джемини».

Все-таки Джемени были составной частью программы высадки на Луну. Там отрабатывались элементы сближения и стыковки.

lozga Автор

Оба варианта правильные. Когда начали программу «Аполлон», то быстро поняли, что будет перерыв в несколько лет. Подумали, чем его можно закрыть, и поняли, что можно убить двух зайцев — и время зря не тратить, и космические умения прокачать. Длительный полет (две недели) и ВКД как задачи были ясны сразу, а вот задача стыковки возникла позже, ранние проекты «Аполлона» летели на Луну целиком без стыковок.