Про то как мерзлота может стать если не «белым пушным зверьком», то уж точно «чёрным лебедем», притаившим полтора триллиона тонн углерода — читаем первую часть «Мох и мамонты».

Про то, как можно остановить таяние мерзлоты, превратить северные широты в высокопродуктивную степь при помощи мохнатых четвероногих товарищей и про «альтернативную» модель планетарной экосистемы — читаем/смотрим под катом.

Та природа, которую мы видим сегодня на планете — необычное состояние экосистем. Такого количества лесов никогда не было.

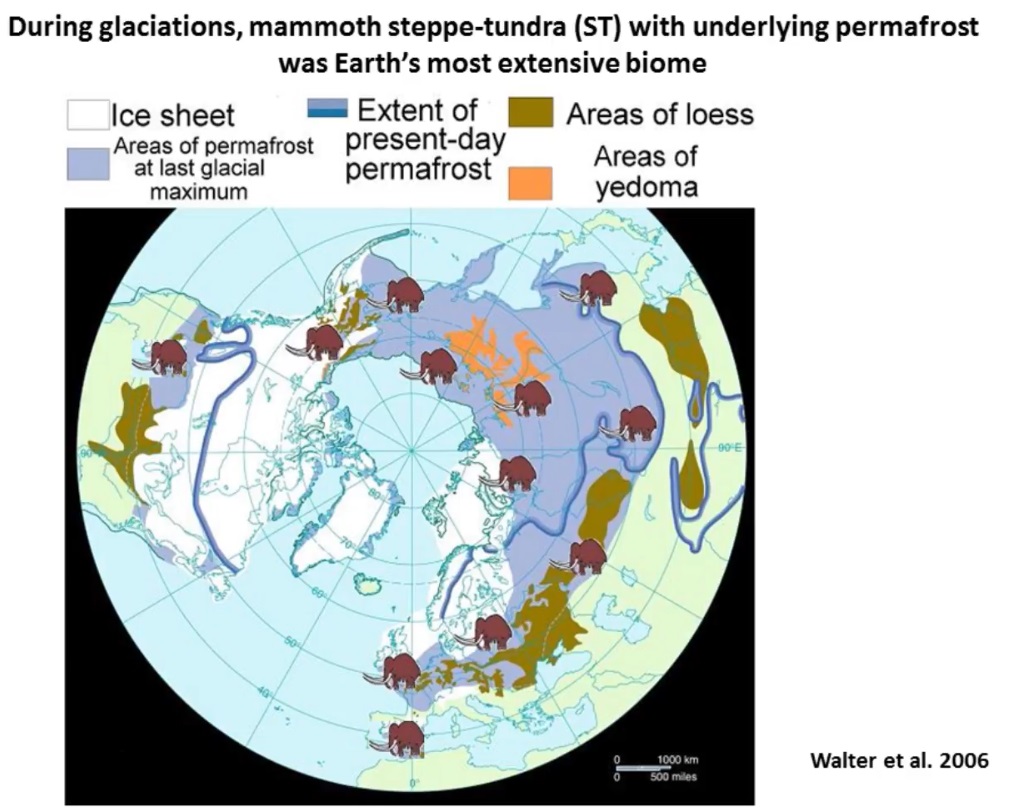

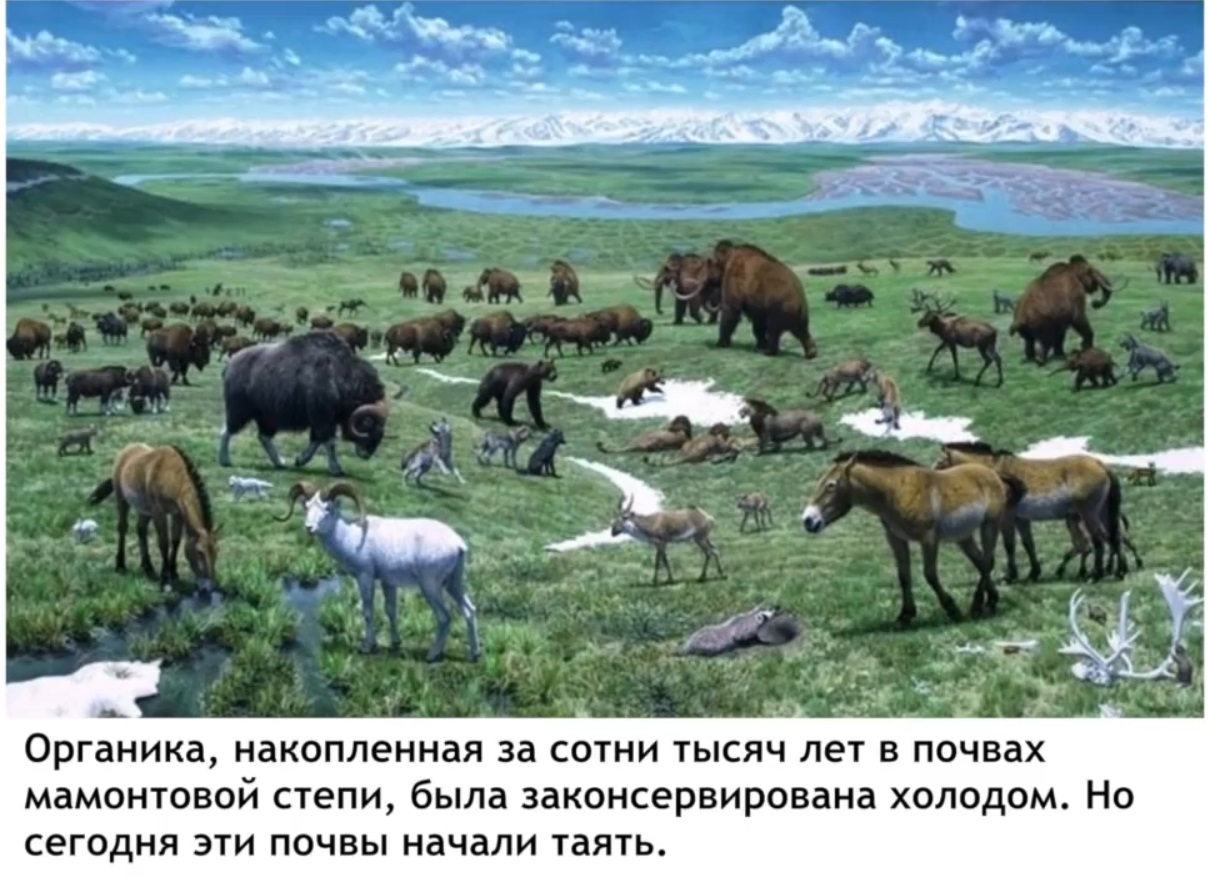

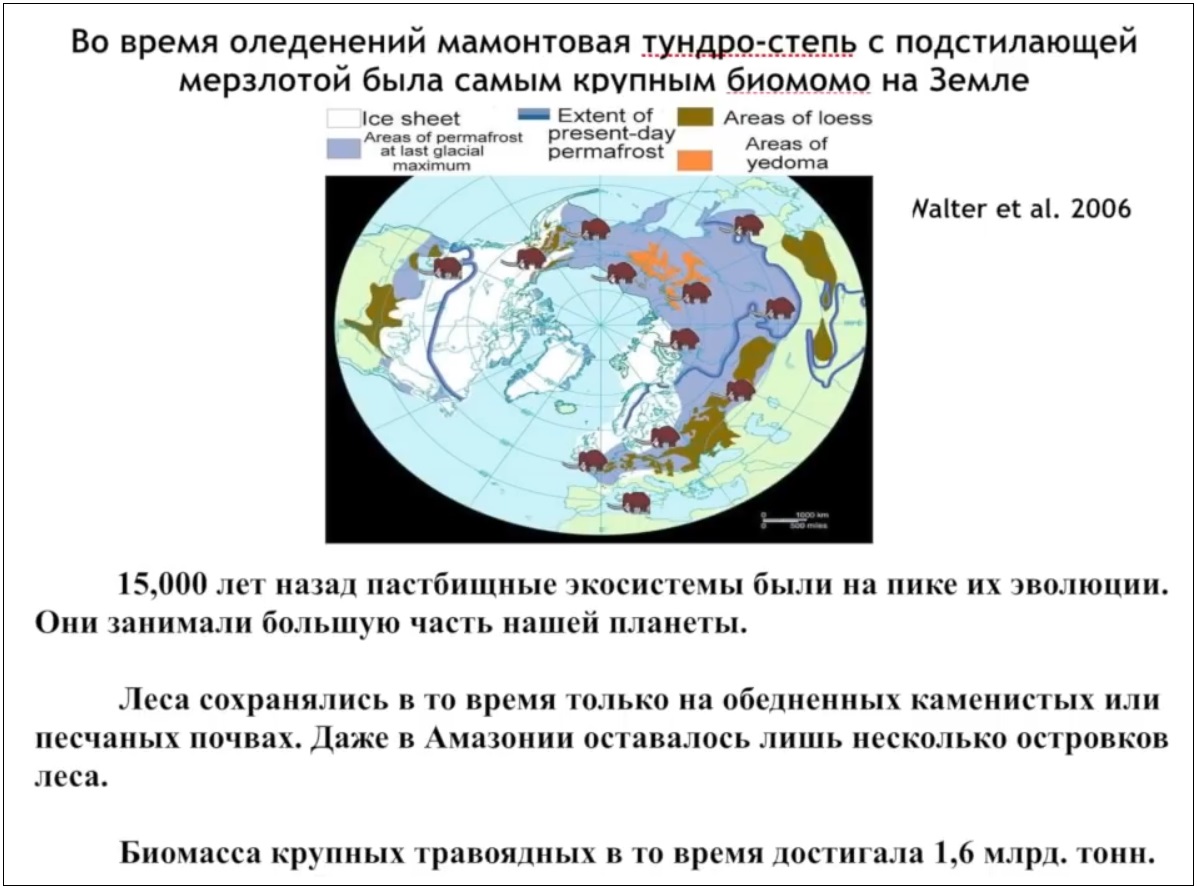

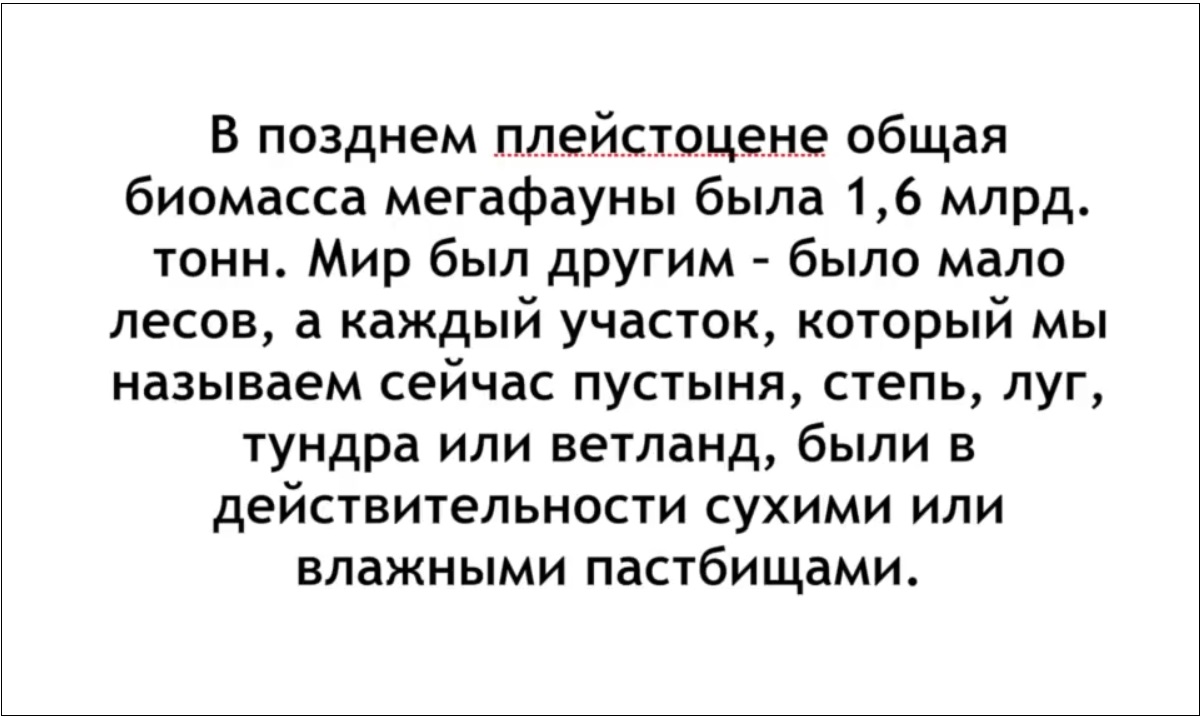

В позднем плейстоцене крупнейшим биомом была мамонтова экосистема.

Она занимала все средние и высокие широты северного полушария. Всё что не было занято ледниками, были пастбища мамонтов, лошадей, бизонов.

Мамонты жили на юге Испании, на островах Новая Земля, в Китае, на Аляске, в Калифорнии.

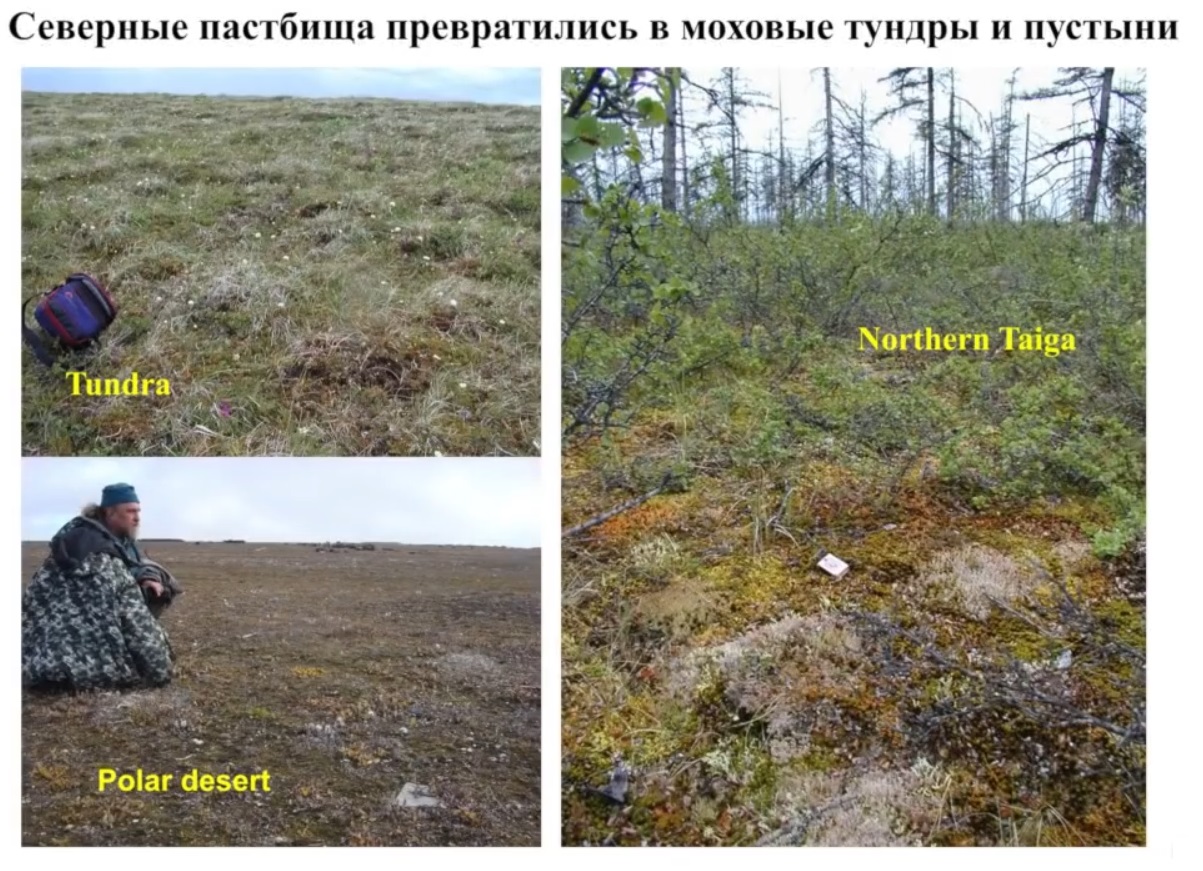

Сегодня мы видим полярную пустыню, тундры, тайгу, широколиственные леса, степи, субтропики. А раньше была одна и та же экосистема. Во всех этих климатических зонах была одна и та же природа.

Это была высокопродуктивная система. И за время своего существования накопила в мерзлоте сотни миллиардов тонн лабильного органического вещества.

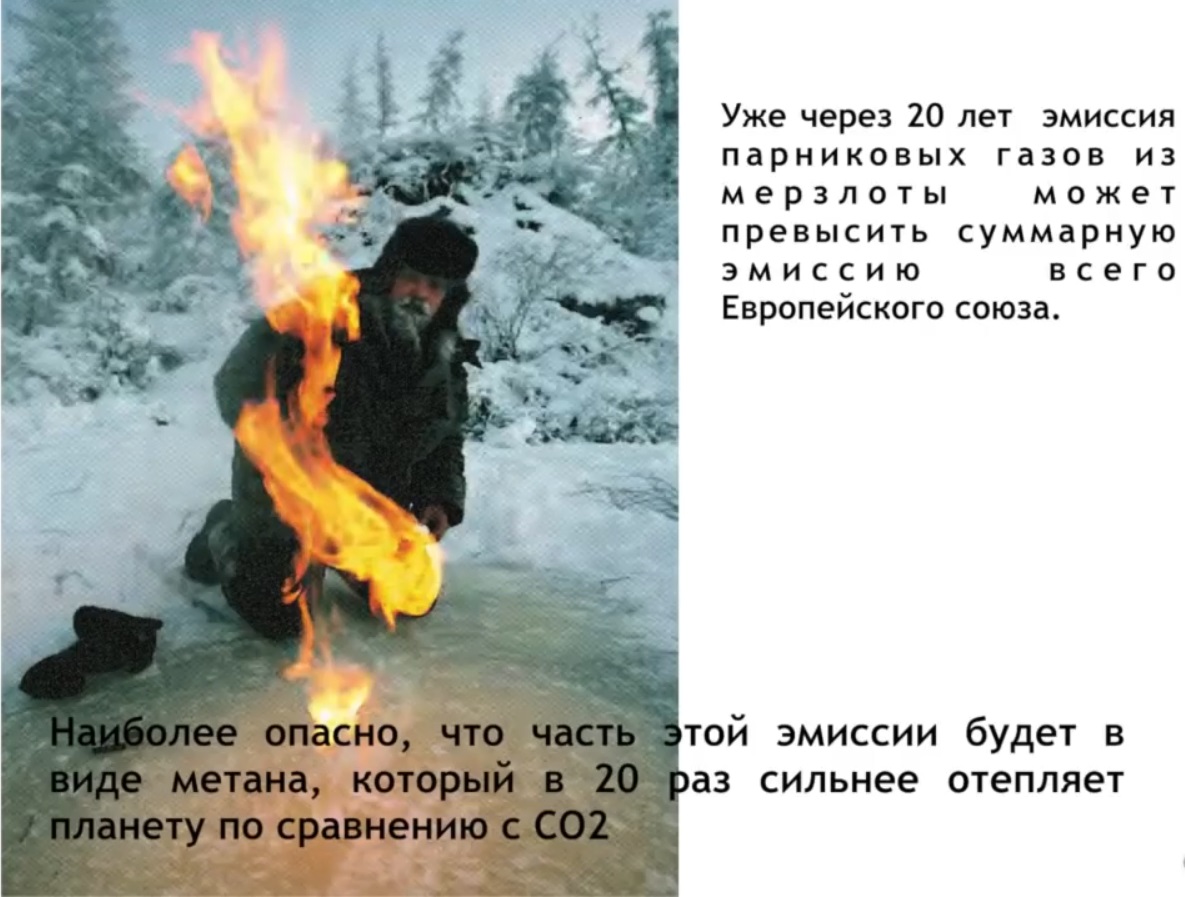

Сейчас мерзлота начала таять и в скором времени мерзлота Сибири и Аляски может стать главным источником парниковых газов в атмосфере. Этот процесс может быть необратим. Мерзлота накапливала углерод сотни тысяч лет, а высвобождается углерод за десятки и сотни лет и назад в мерзлоту его уже не вернуть. Органика лежит на глубине 5-10-50 метров, а почвы накапливают углерод только в верхнем слое полметра-метр.

10-20 лет назад были споры, как выглядела эта экосистема. Кто-то был уверен, что это было похоже на полярную пустыню с запасом органики порядка 100 грамм на квадратный метр. Непонятно только как же в этой экосистеме кормились мамонты. Но большинство художников видели эту экосистему богатой.

Почему мы знаем обо всех этих животных?

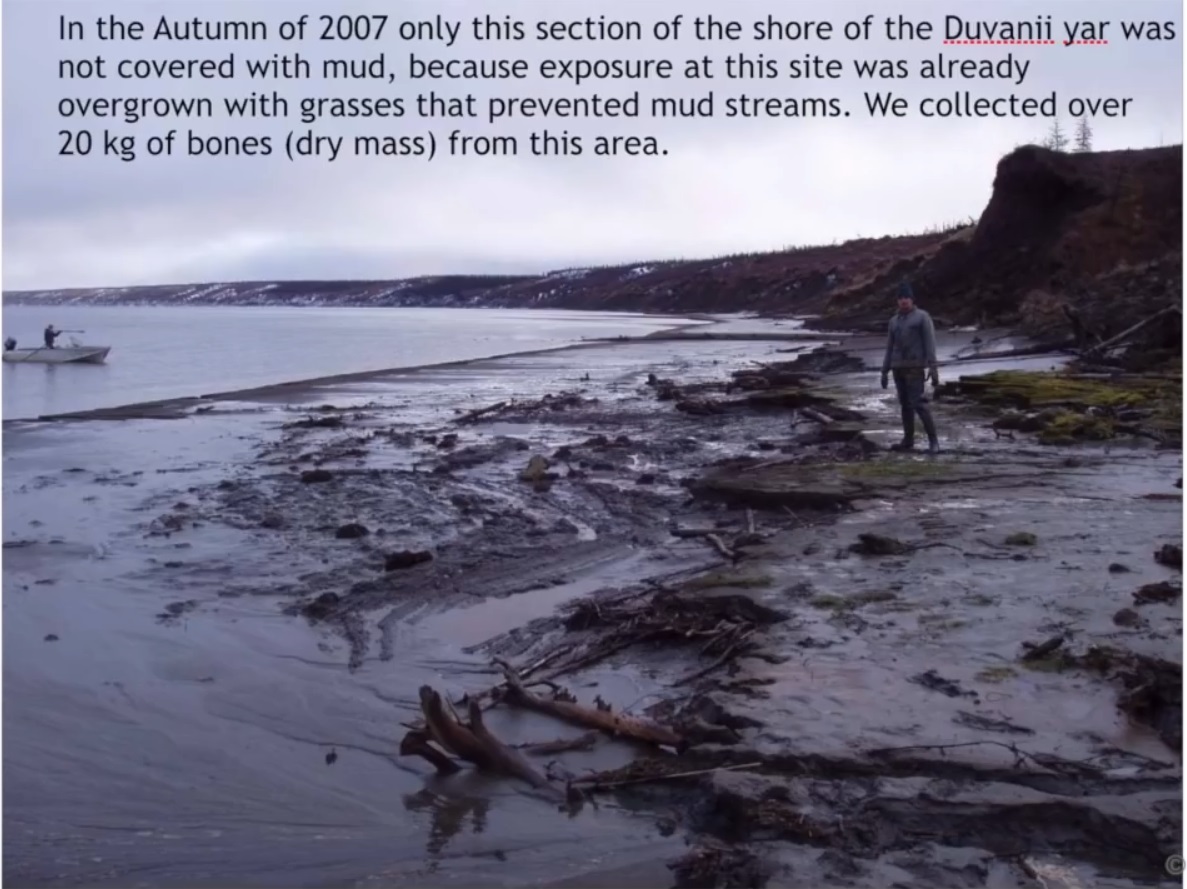

Их кости, а иногда и целые трупы в хорошем состоянии. С каждым годом их находят всё чаще и чаще. В мерзлоте эти кости не так-то просто встретить. Но там где сегодня реки, моря, озера подмывают берега, можно собирать большие коллекции костей.

Дуванный яр. Основные костевые сборы мы проводили здесь. Река каждый год подмывает несколько метров мерзлоты и все кости, которые были в «стене» сползают вниз, течение уносит ил и все кости остаются на пляже.

«Стандартный набор», что остается от одного мамонта.

Идешь по пляжу и легко определять, где умер мамонт. От него остается 5-10 костей, обломки зубов, обломки бивней, несколько позвонков.

От бизона остается меньше, 2-3 косточки.

Есть такой эффект «морозного пучения» — мерзлота все камни и кости старается выдавить на поверхность, где всё быстро разрушается.

Каждые 30-40 метров вдоль берега лежит скелет мамонта. Кости легко сосчитать и восстановить численность мамонтов. Кости других животных сохраняются хуже.

Вот стандартная коллекция, собранная с площади 1 гектар. Позвонков оленя всего три, зато сколько рогов. Рога невкусные, их никто не ест, они сохраняются хорошо. А позвонки оленя волки и росомахи за один-два укуса разгрызают и проглатывают.

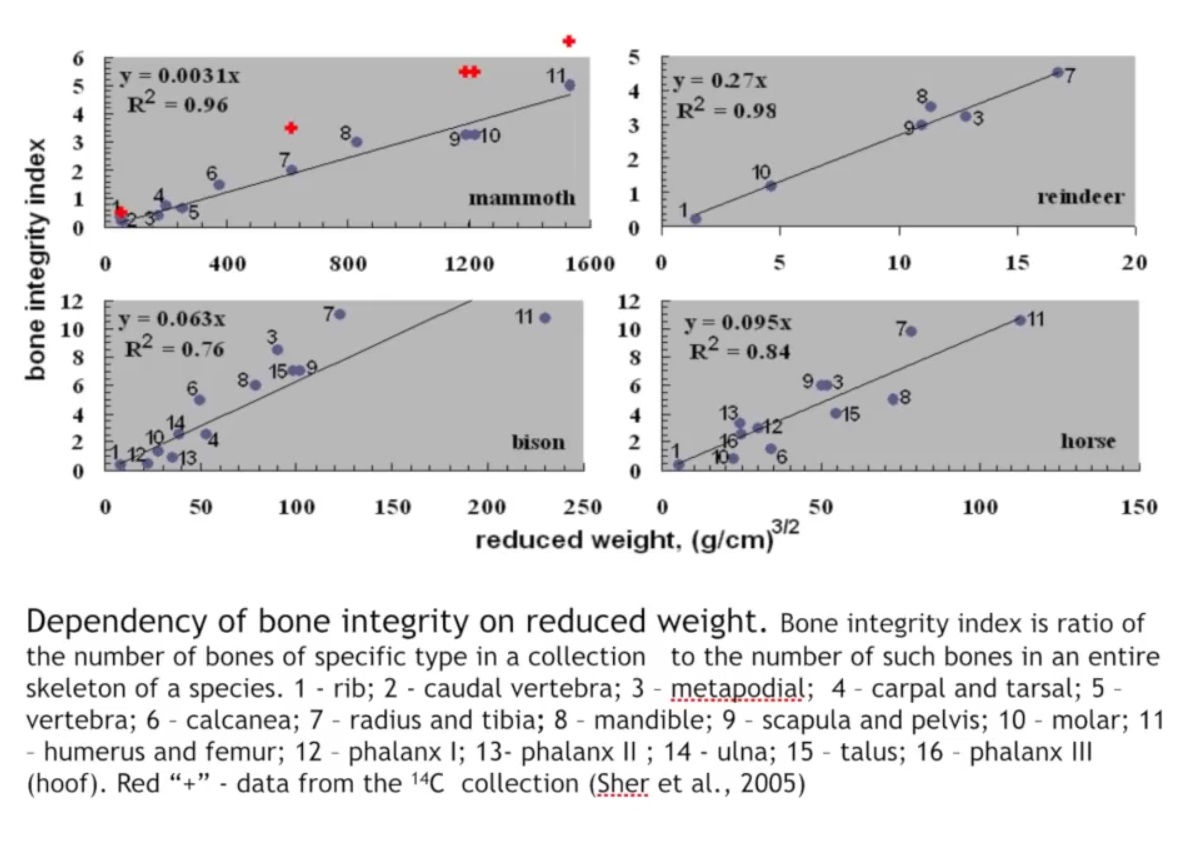

Благодаря большим коллекциям удалось найти хорошие зависимости. Вес косточки, деленный на ее длину, в степени 3/2. Хорошие корреляции. Синие — наши точки, красные — института геологии. По таким коллекциям в различных территориях удалось восстановить плотность погибших животных на данной территории за поздний плейстоцен.

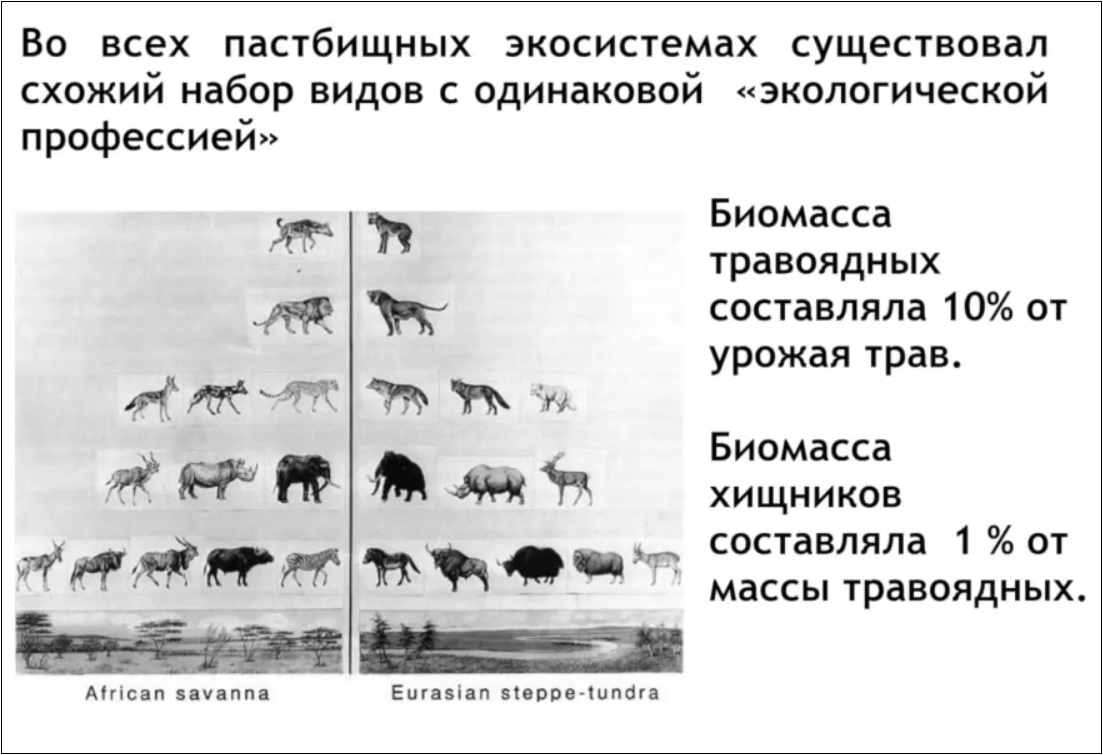

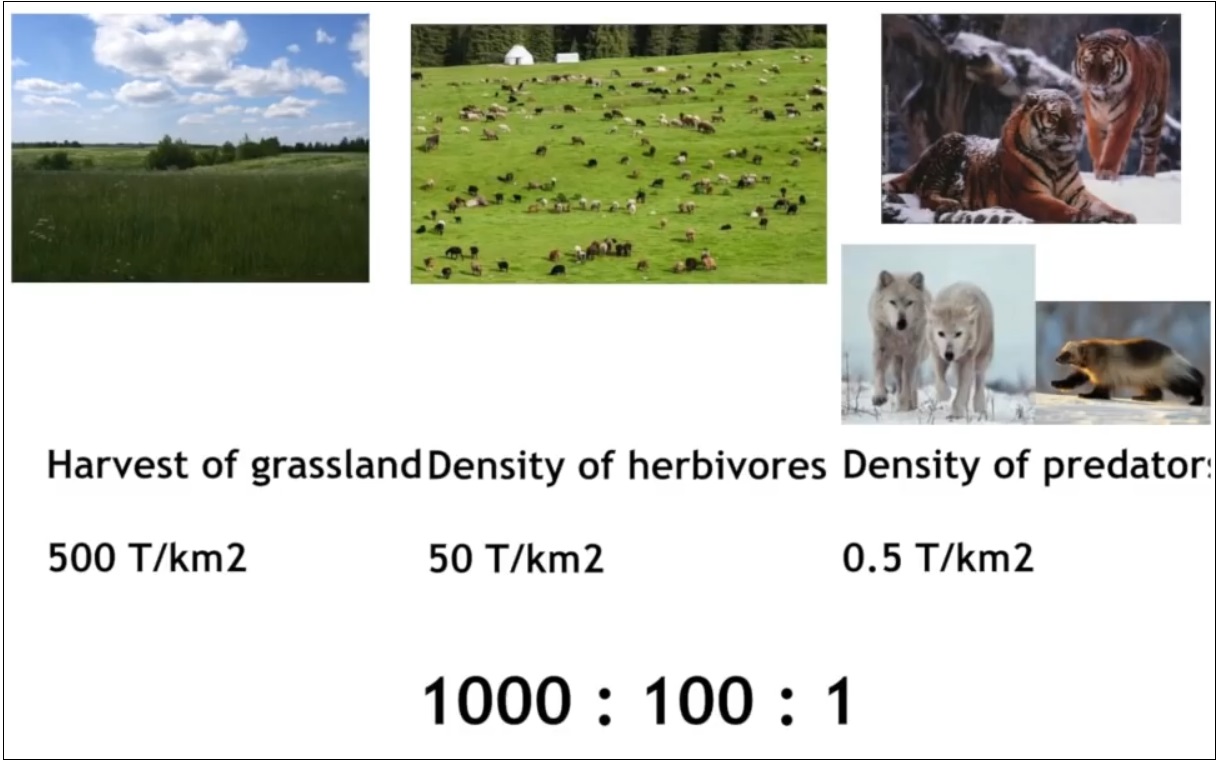

На каждом квадратном километре жило вот такое количество животных. Плюс один тигр/лев на 4 квадратных километра. Не в каждом национальном парке Африки вы найдете такую плотность. А это крайний-крайний север и разгар оледенения. В местах, где сейчас полярные пустыни, всё завалено костями.

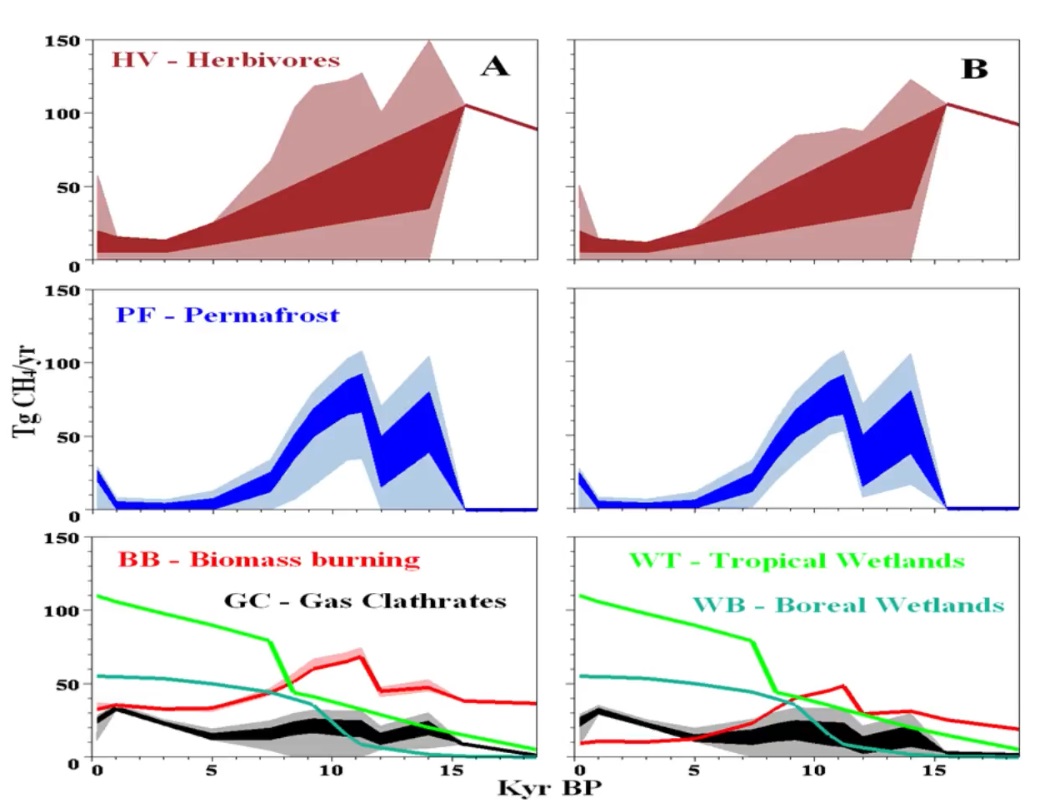

Расчет источников метана. В позднем плейстоцене главным источником метана были травоядные. Зная общую эмиссию и по отдельности взятого животного можно восстановить их численность. Биомасса крупных травоядных достигала двух миллиардов тонн. Учитывая сердний вес 100-200-300 кг получаем 10 миллиардов животных, что равняется биопродуктивности сухопутных экосистем нашей планеты.

А вот так выглядят северные экосистемы сегодня. Никого не накормить. А в прошлом были экосистемы не уступающие африканской саванне. Как такое может быть?

Немного атмосферы острова Врангеля:

Гвозди — против наглых медведей.

Крайне суровое место.

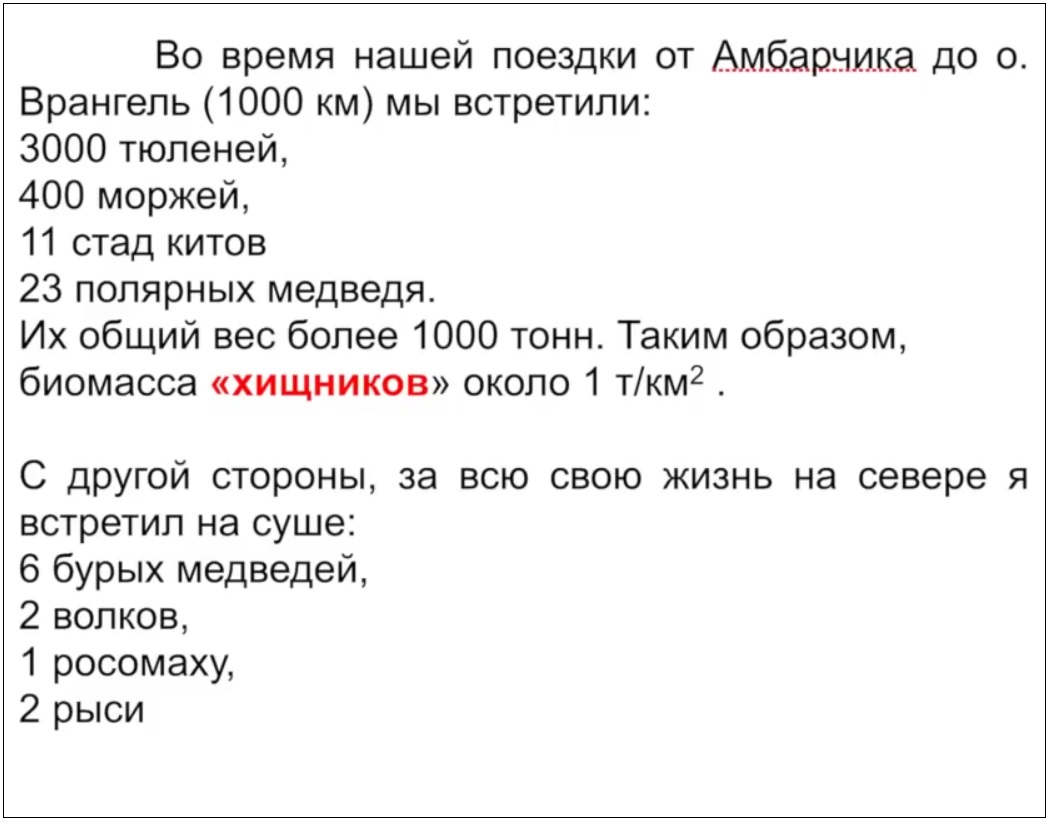

Но мы плыли как через суп. Нерпы везде. Фонтаны китов. Медведи на каждой льдине. Самое суровое место в мире, а посмотрите какая там биомасса. А на суше — биологическая пустыня. За неделю в Арктике я встретил в тысячу раз больше зверей чем за жизнь.

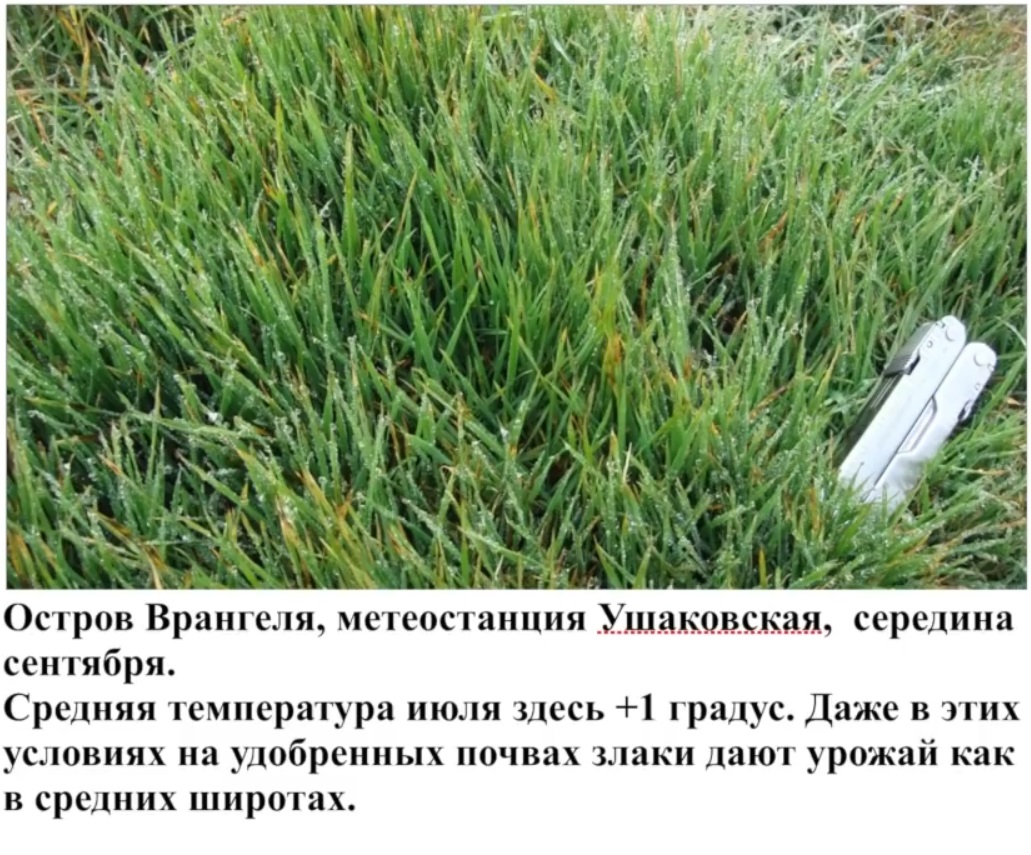

+4 температура в июле, а трава колосится как рис.

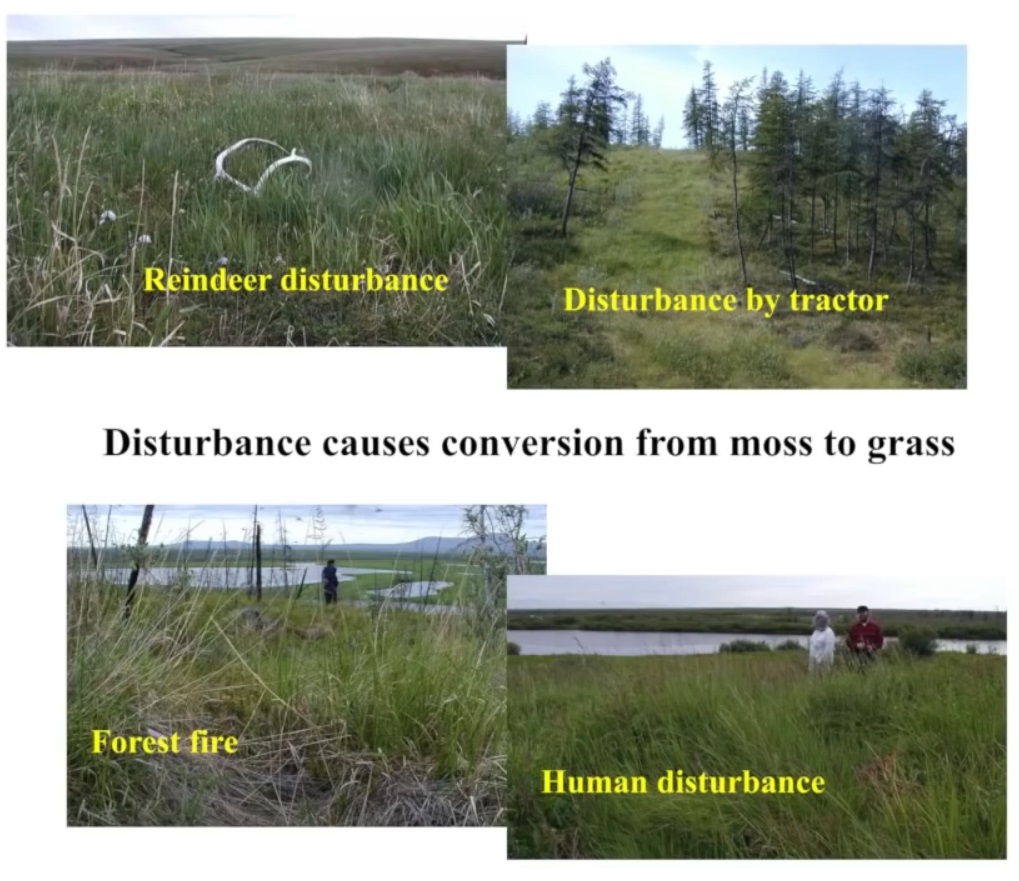

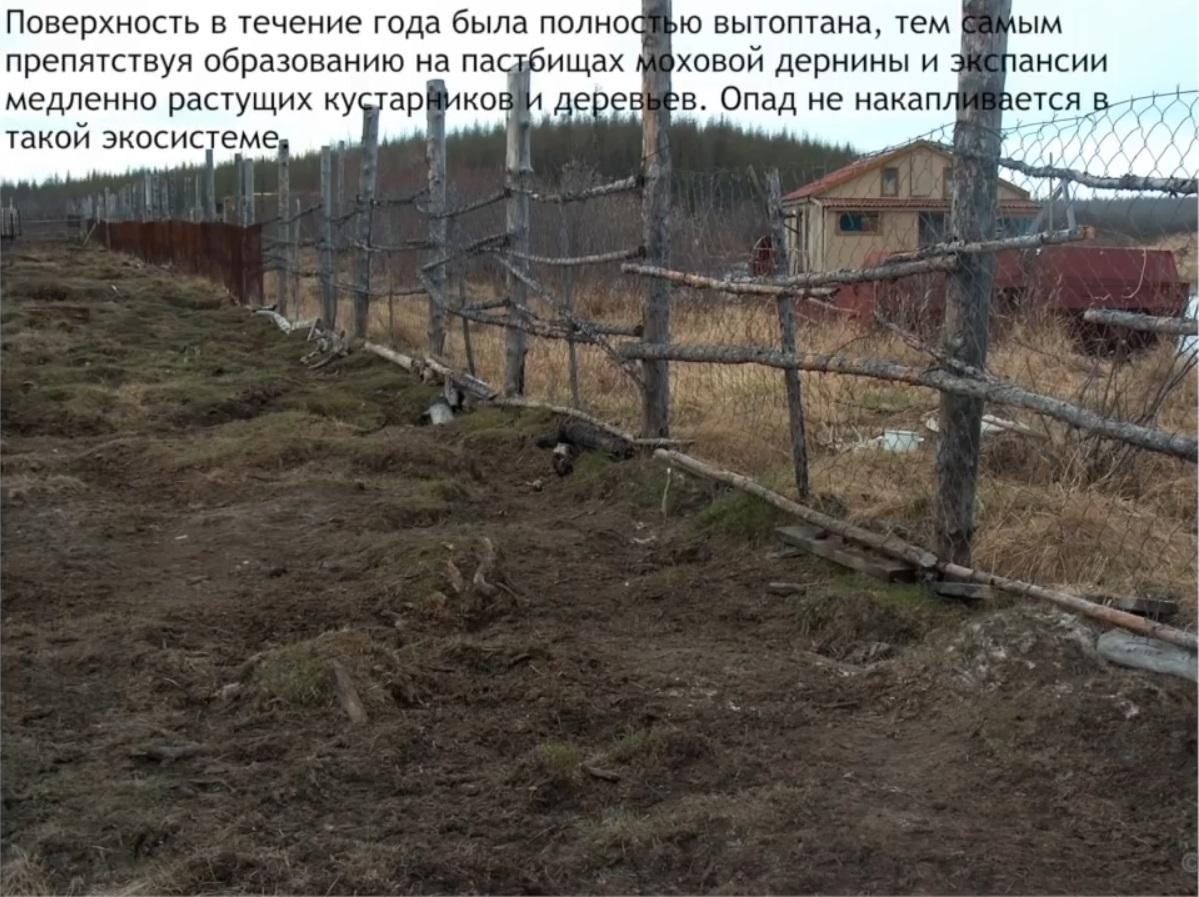

Трава на севере растет везде. Трактор проехал — зарастает травой. Оленеводы постояли одну ночь — на следующий год заросло травой. Главное чтоб кто-то мох вытоптал — и будет расти трава.

Мамонтов на Врангеле было столько, что они разбились на два вида. Крупный, который работал на должности мамонта и появились маленькие мамонты, которые заняли нишу лошадей.

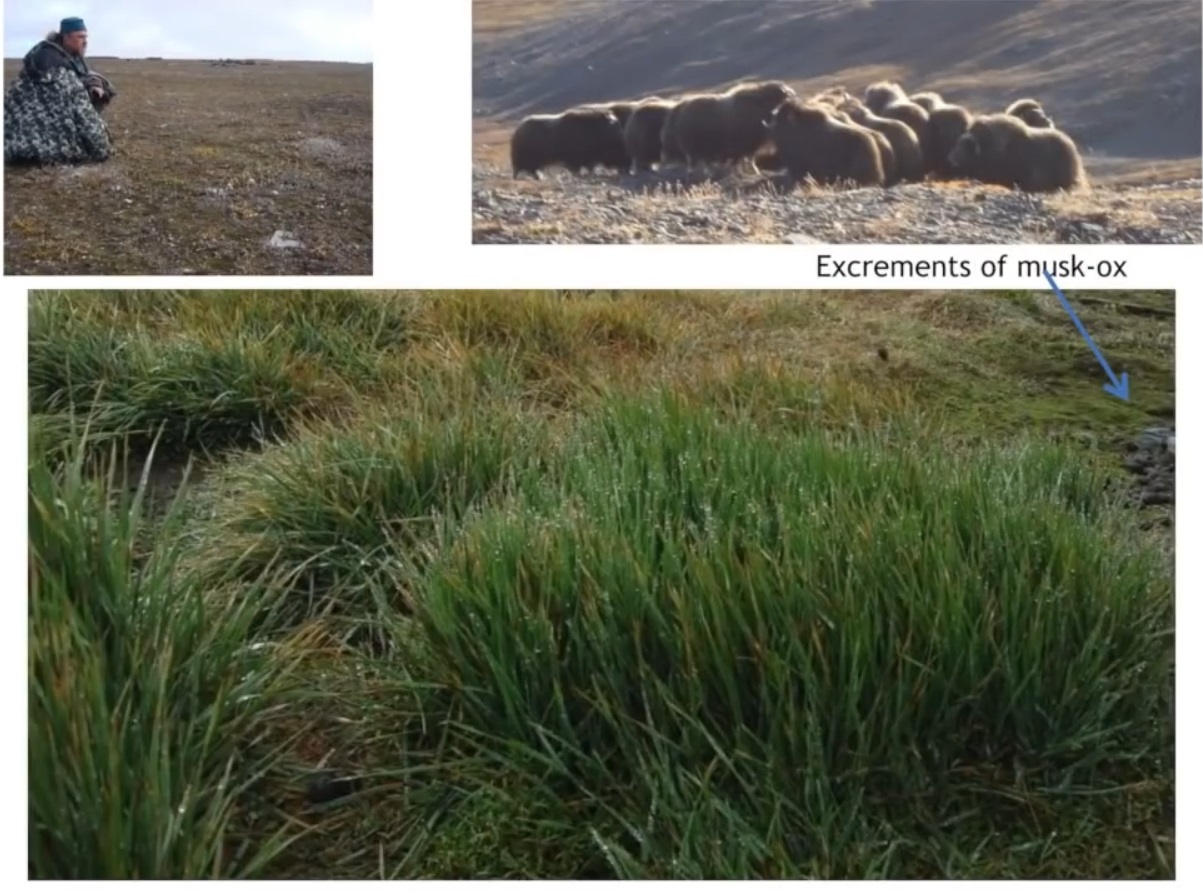

Середина сентября. По нашим меркам — уже суровая зима, а трава всё растет. Для фотосинтеза температуры не нужны, лишь бы плюс был. Это фотохимическая реакция. И растет трава. Им нужны удобрения — азот и фосфор.

В этом месте 8 раз пописали и покакали овцебыки.

30-е годы быди годы потепления Арктики. Городков ошибся в 30-50 раз.

Просто появились звери, активизировался биокруговорот, появился навоз, выросла трава, корма стало больше.

Когда обсуждают вопрос «Почему раньше было так много зверей?» основной гипотезой было что на севере был «особенный» климат.

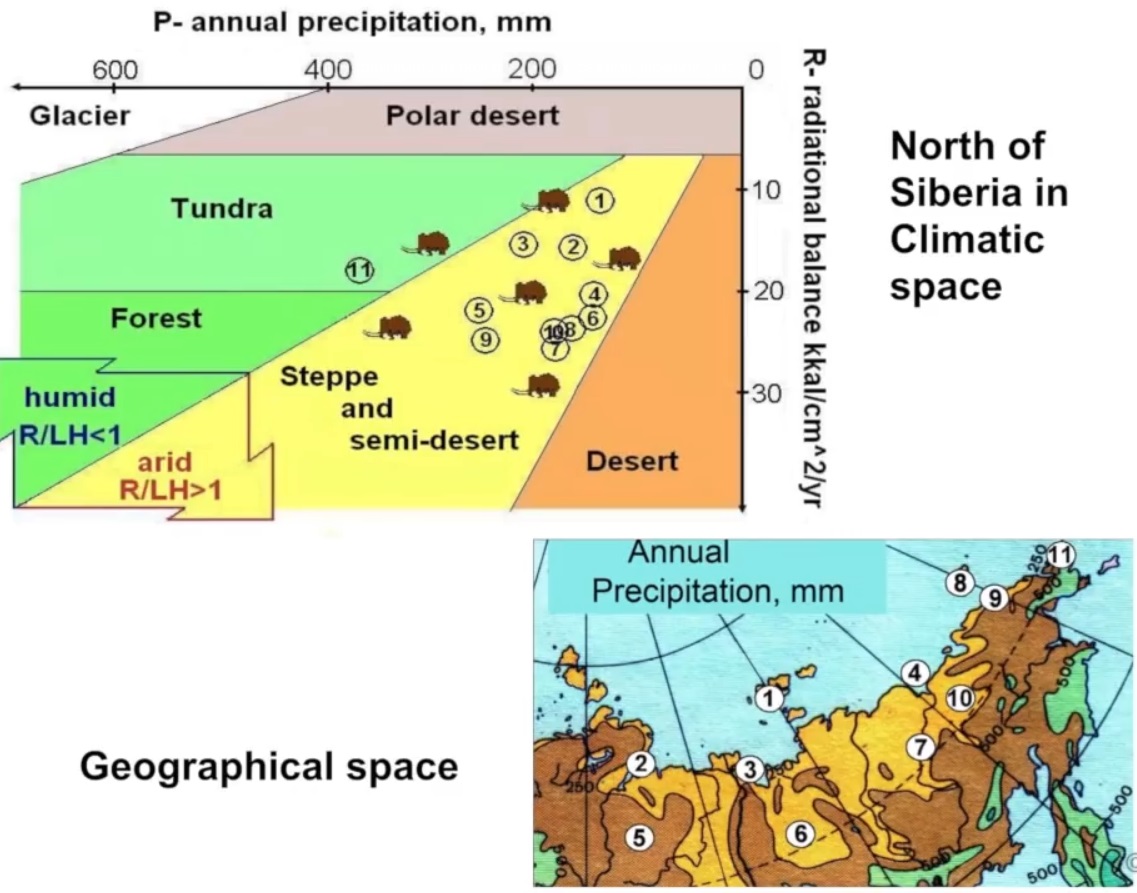

Но посмотрим на климатическое поле. По одной оси количество осадков, по другой оси — радиационный баланс (сколько Солнышко светит).

По центру — линия, показывающая, что тепла поступает столько, чтобы испарить все осадки. Все что выше — избыточно влажный климат, ниже — сухой.

Все метеостанции Восточной Сибири, где ведется наблюдение за радиационным балансом. Сегодняшний климат Ввосточной Сибири — это сухой климат степей.

А почему мы видим так много болот? А потому что ничего не растет. В дикой природе с поверхности земли почти ничего не испаряется. Испаряется с поверхности растений. На бедных почвах растут мхи и лишайники, без корней. Они не могут почву высушить.

Сегодняшний климат — отличный для пастбищных экосистем. Но почему степь погибла?

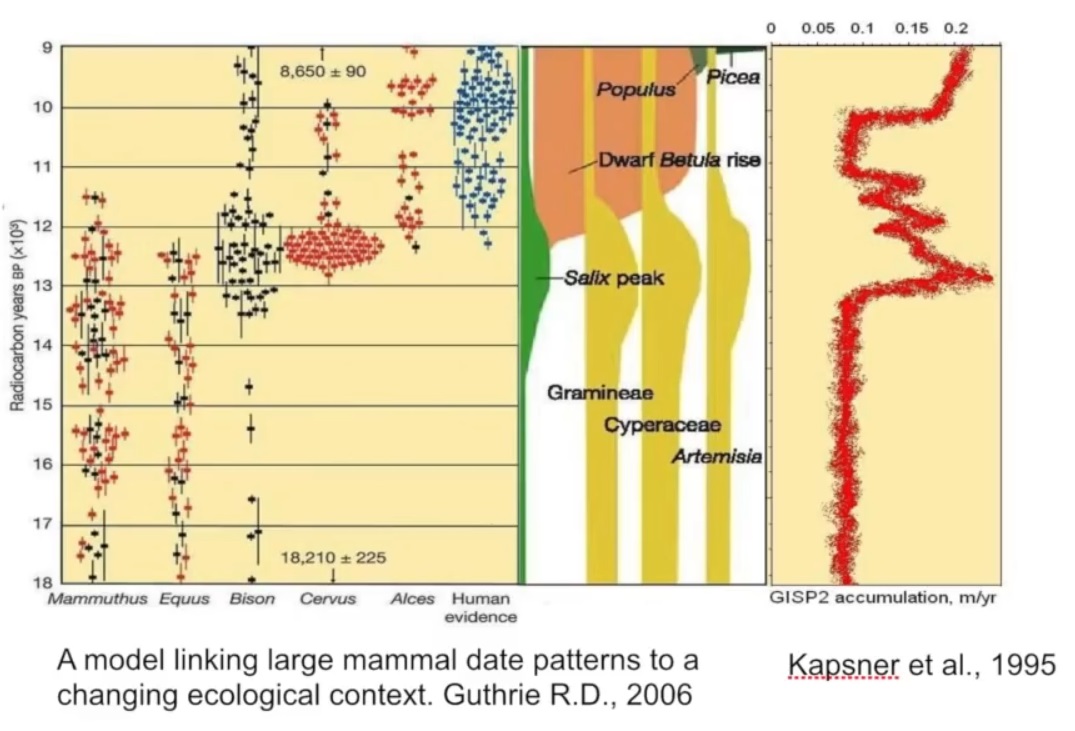

Как менялся климат от -18 000 до -9 000 лет. Переходный период — голоцен. 13 000 лет назад произошел резкий скачок климата. Количество снега за 1 год возросло с 6 до 25 см снега. Произошло резкое увлажнение климата. Произошло потепление и корма стало больше. Изменилась биомасса животных. мамонты не изменились, лошади (equus) не изменились, резко увеличилось количество бизонов. Резко увеличилось количество оленей (cervus).

Потом климат стал возвращаться в исходное состояние. Но начала расти берёза (betula), которую никто не ест. Произошло кардинальное изменение пастбищ на кустарниково-лесные сообщества. Почему?

На Аляске появился первый человек…

Немедленно исчезли все лошади. Быстро исчезли мамонты. Резко сократилась численность бизонов и оленей. Выродились пастбища и попёрли леса. Климат не сыграл роли, кроме той, что стало теплее, и человеку с его сопливыми детьми легче стало выживать на севере. Потепление спровоцировало экспансию людей на север и после этого природная экосистема рухнула.

Человек не обязательно было истреблять всех под корень, достаточно было сократить численность — и они уже не смогут поддерживать свои пастбища. Пастбища замшеют, зарастут кустарником.

Сегодня на севере полно уже готовых пастбищ. Северного оленя не видно, такая высокая трава. «Веники» 2 метра 30 см. Растут со скоростью 14 см в день. Лишь бы был в почве азот. Хотя бы чуть чуть.

Сено можно косить.

Миллионы травоядных поддерживали свои пастбища. Травы без травоядных неустойчивы.

Что такое биокруговорот? Это фотосинтез, а потом декомпозиция. Весь азот, калий, фосфор должны вернуться в почву. Если не вернется — новая трава не вырастет. Фотосинтез температурой не лимитируется, а декомпозиция — лимитируется. На свере холодно и сухо. Пока трава не сгниёт, новая не вырастет. А пока гниет, мхи и лишайники забьют пастбища. С фотосинтезом нет проблем, а вот как быстро разложить органику — проблема. Холодно. Но в тёплых желудках крупных животных, при любом климате, в разгар зимы, любая органика разлагается за сутки. Крупные травоядные резко активизируют декомпозицию и обеспечивают высокую скорость круговорота.

Пока были звери — были богатые экосистемы, было много травы, которая кормила много миллионов зверей.

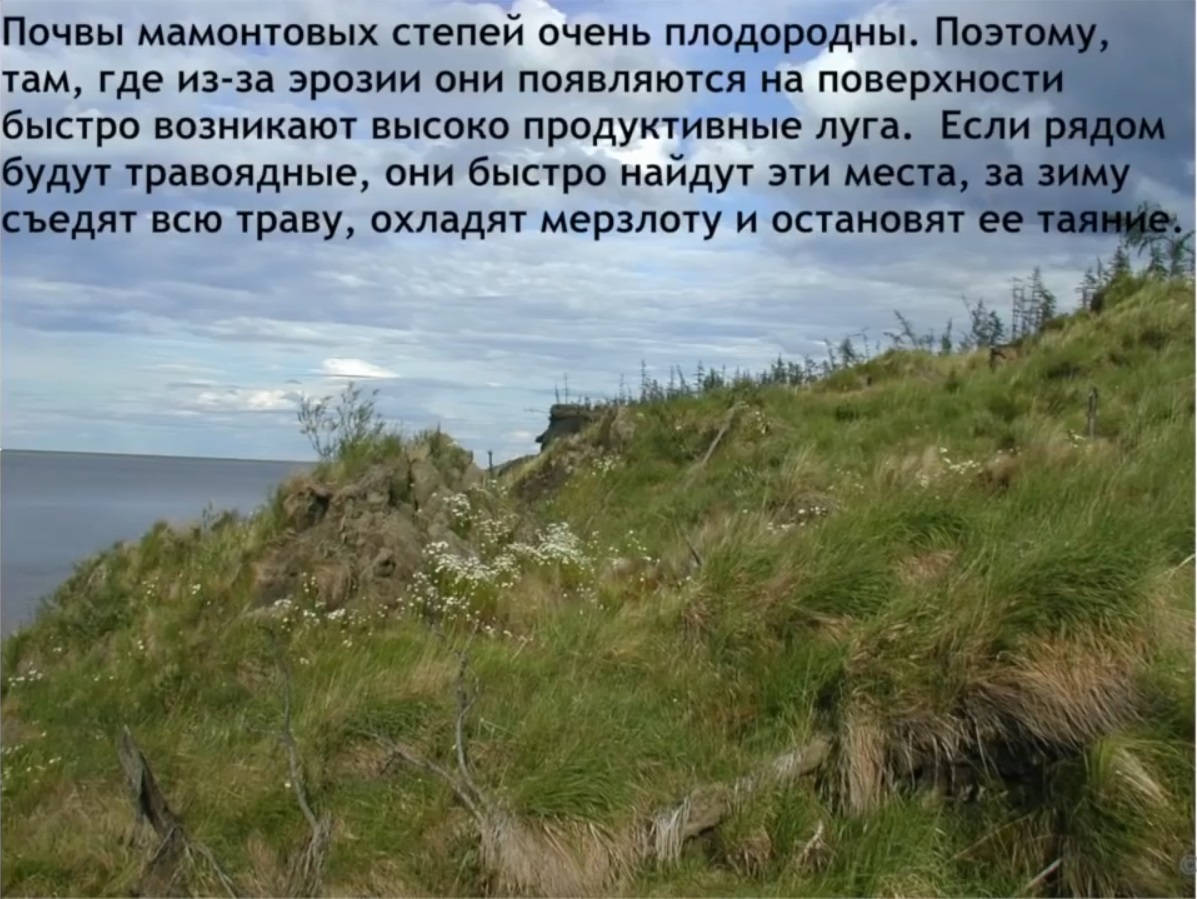

Мамонтовы почвы плодородные. Грязь ползёт, а на ней уже растёт трава.

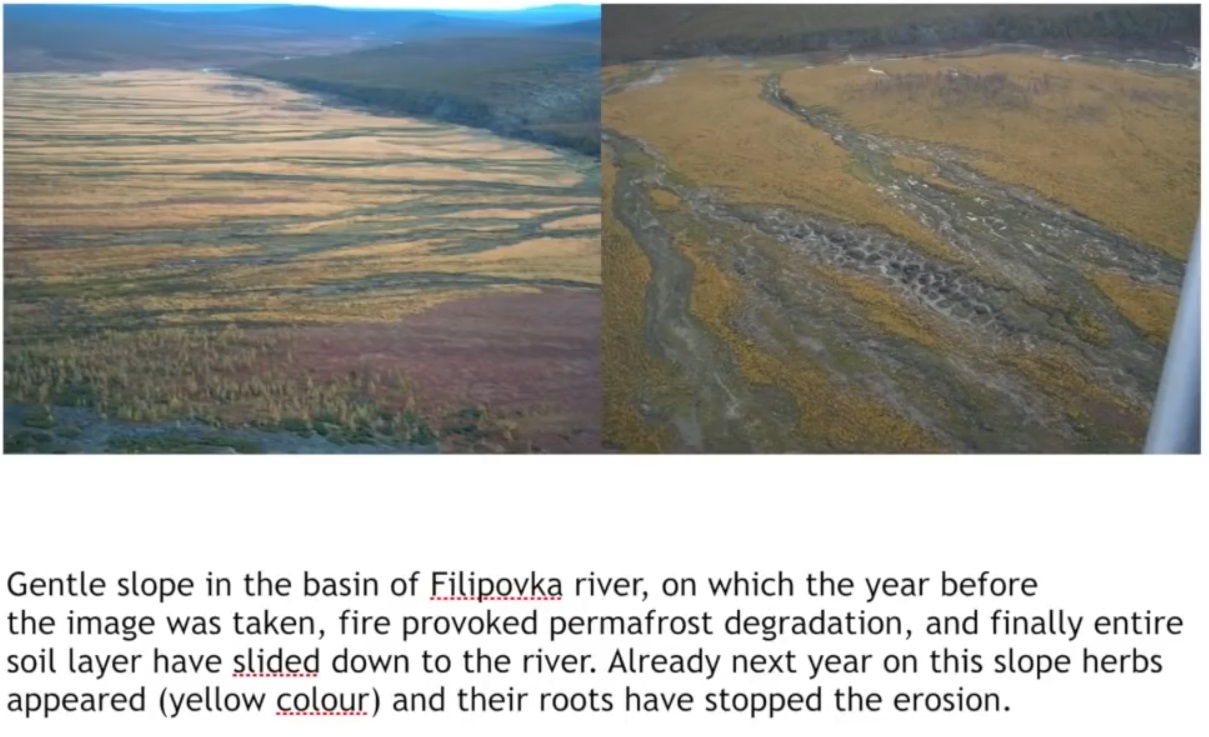

Пример — речка «Филлиповка». Прошел пожар, выгорел моховой слой, вся почва поползла в реку. По площади меньше 1%, но вся река превратилась в грязевый поток.

Представьте, что в бассейне реки Колымы 1% начнет таять? Вся Колыма превратится в грязевый поток. Вся грязь потечет в океан, и белый лёд перестанет быть белым.

Мерзлота оттаяла на 6 метров, а посмотрите какая растительность сочная, вкусная.

Климат сегодня самый подходящий. Пастбищ полно и с каждым годом их будет больше. И почти все звери сохранились. Потеряли только мамонта и носорога.

Взгляд в будущее:

Я долго объяснял художникам когда кто линяет, как трава должна быть подстрижена.

А это уже фотография. У нас на севере.

Вот был лес, деревья засыхают и смотрите какая вместо мха трава. Тут пописали три раза и восемь раз покакали, этого хватило.

А тут болото было, но теперь всё суше и суше. Кислород проникает на весь почвенный профиль.

И не требуется больших денег, надо просто делать.

Раньше весной было вот так.

То сегодня вот так. Съедено всё «под ноль». Только кучки навоза. Всё что за лето выросло, за зиму возвращается питательными веществами в почву.

Эта экосистема влияет и на почву, и на газовый режим почвы, состав растительности, и на климат.

Тёмный лес, светлые пастбища.

А зимой чёрное/белое.

Сегодня доминирует «тёмное» зимой, а раньше — и зимой и летом были светлые пастбища.

Задача — сохранить мерзлоту. А температура мерзлоты зависит не только от среднегодовых температур воздуха, но и от снега. На улице -40 а под снегом -10. Зимой почва не промерзает.

Под нетронутым снегом -10, а на пастбищах, где животные рыхлят снег -30. За зиму почвы так охлаждаются, что температура мерзлоты в среднем снижается на 4 градуса.

Просто пустить зверей и у вас 4 градуса в запасе.

Если мерзлота вдруг начнет таять, она тут же зарастет травой. Надо просто иметь наготове кучу животных, чтобы их туда загнать. Технически просто.

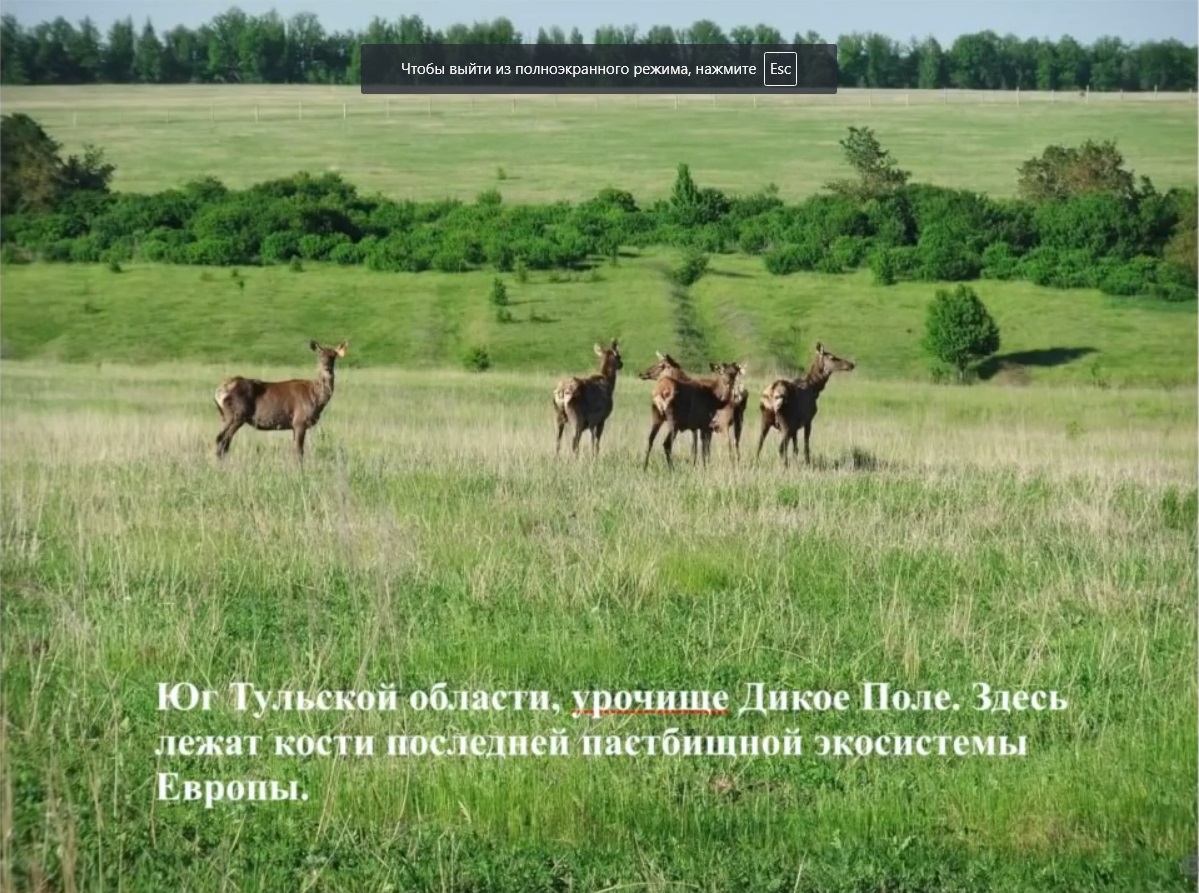

Манифест «Дикого Поля» (PDF)

Была долгая гонка вооружений между растениями и животными. В результате у них огромная печень, чтоб переваривать все защитные яды — никотин, кофеин, стрихнин, морфин. 20 млн лет назад появились злаки, которые не тратили время на оборону, у них высвободилось куча ресурсов, которые они направили на быстрый рост. Некоторые травы растут 1 метр в день. Появилась новая стратегия выживания: я готов собой кормить много лошадей, но мне нужно очень много азота и фосфора. Появился симбиоз между животными и растениями. Растения кормят животных, животные возвращают удобрения и заодно вытаптывают/выедают «конкурентов».

Еловые иголки живут 10 лет, горькие, никто не ест. Они падают на землю, где их грибы раскладывают лет 20. Время оборота — десятилетия. На пастбище — недели. В 100-1000 раз увеличилась скорость биокруговорота. Появились сверхагрессивные экосистемы.

Захватили весь мир.

Задача слона/мамонта — обеспечить себя и остальных водой. Выкопать ямку, всковырнуть лёд.

Пустили в лес зверей:

Через год:

Съели всю кору.

2-3 года и могучие леса исчезают. Не нужны мамонты, оленята справляются.

Вообще нет коры. Экосистема сверхагрессивна. Все перепашут, подстригут, закакают, записают.

При отсутствии зверей — все зарастает деревьями.

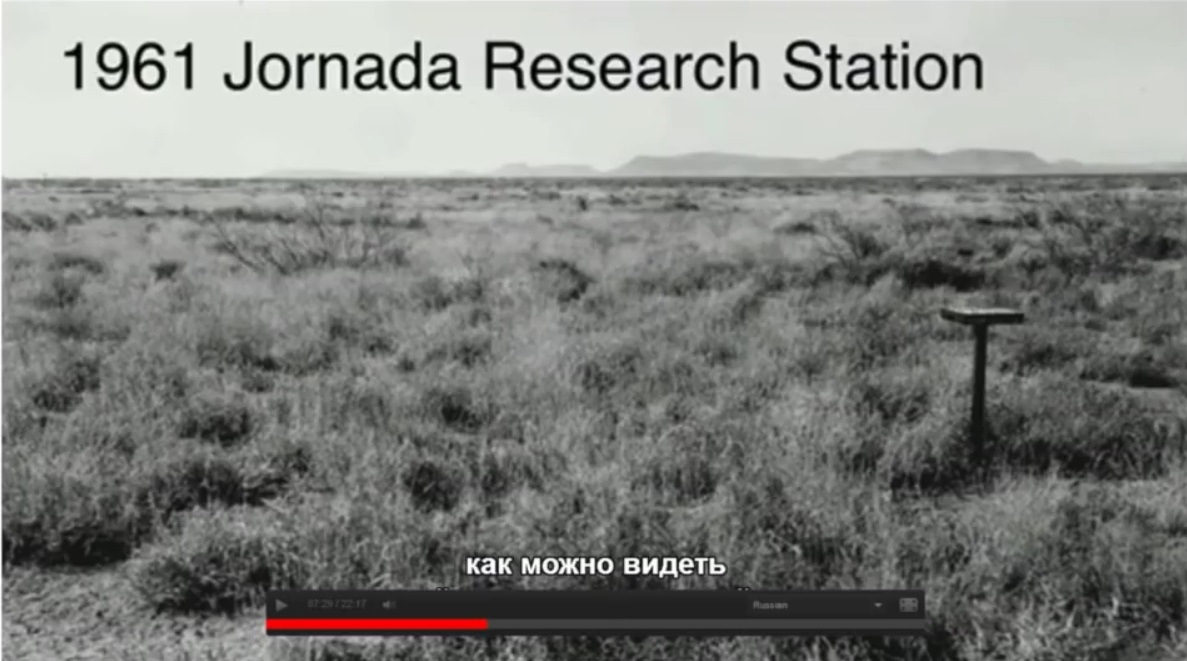

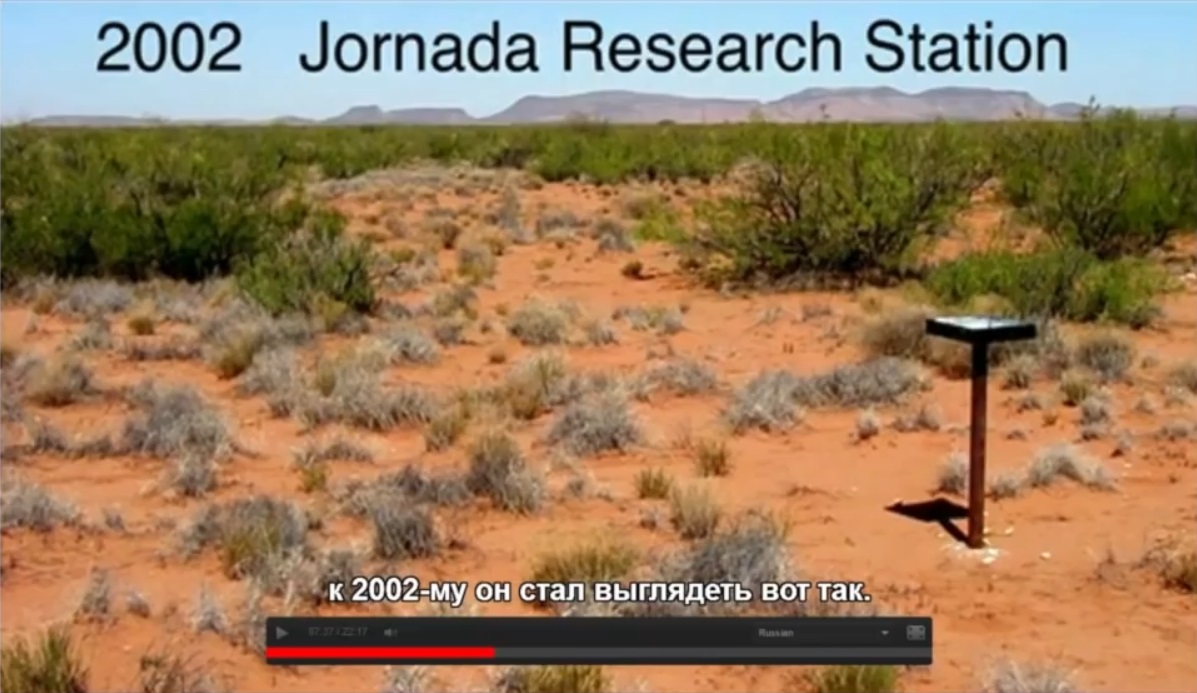

Алан Савори пропагандирует, что умеренный выпас способствует зарастанию травой. Пара слайдов из его презентации. Это Африка уже.

Было:

Стало:

Было:

Стало:

Было:

Стало:

Было:

Стало:

Вернемся от Африки к общим вопросам.

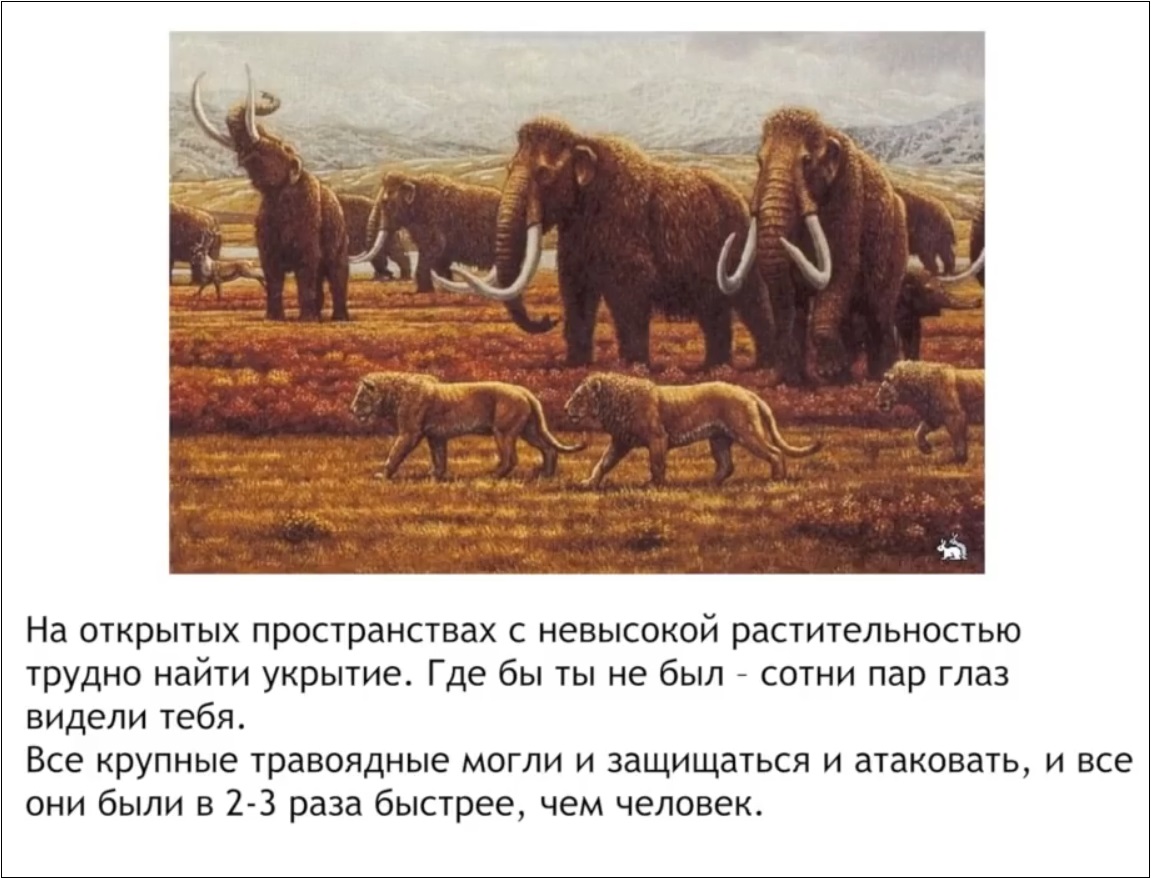

Как хищнику в такой ситуации охотиться? Полная растерянность.

При такой продуктивности на каждом квадратном километре 2-3 крупные кошки, 2-3 волка, одна росомаха, 2 хорька, 1 гриф, 6 ворон. Чтобы полтонны набрать. Как сделать устойчивость биоцикла при такой высокой плотности?

Должна быть сложная социальная организация.

У каждого хищника своя территория, поесть не проблема, охотиться не надо. Если защищаешь свое стадо — дети выживут. Свою скотину не ели бездумно, иногда чужую, иногда кочевую «заблудшую».

Хороший хозяин никогда не будет резать самую лучшую курицу, поросенка. Их — на племя. Волки летом крупную скотину не режут. Едят мышей, зайчиков, ящериц. Крупную скотину по нужде, по осени. Скотина это тоже «понимала». Пока я рядом с хозяином, он меня не тронет.

Если кто-то начал «валить», то его точно загрызут, потому что иначе загрызет сосед.

В дикой природе — социальный договор. Вы ведете себя так, мы так, никто не наглеет. Больных и психов мы сами отдадим хищникам.

Волки пасут стада миллионы лет. Это собаки научили людей пасти стада.

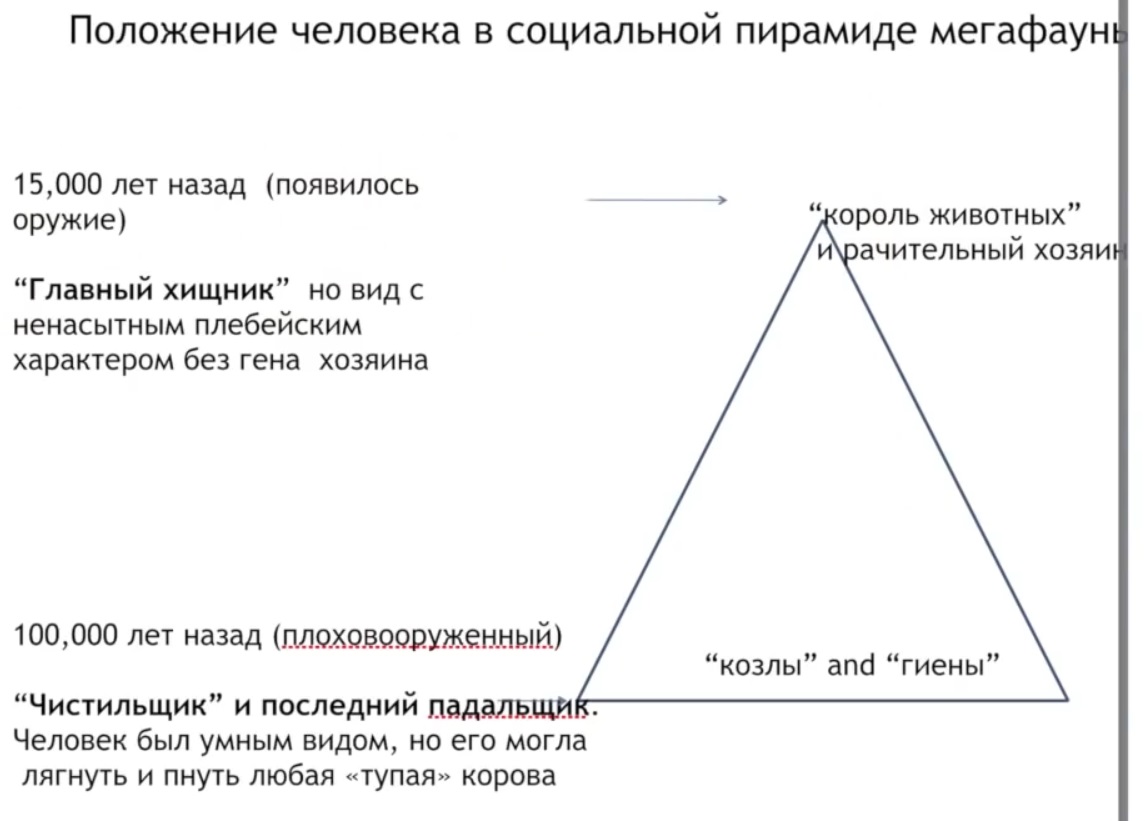

Как люди выживали? Будучи самыми медленными и слабыми. Имея очень много детей. Как выживали при таком количестве животный и в т.ч. хищников?

Семья волков: каждый год рождается 10 щенков. Год прошел — щенки уже охотники. У человека — 1 ребенок в год, через 15 более-менее научился передвигаться, охотником стал через 20. Стая волков может рисковать.

Человек не охотился.

Гарантия выживания — если есть своя фишка, когда ты можешь что-то такое, чего никто не может отобрать.

В луке — 20% сахара.

Если лук, хрен, чеснок, не истреблять — они забьют все пастбища. Должны быть «чистильщики». Только человек может жрать эту дрянь. А потом появился огонь. 450 000 лет назад.

Человек был чистильщиком пастбищ и его никто не обижал. Вонючий, противный, но пусть живёт.

Когда завалили бизона, все наелись и даже все вороны разлетелись, «пацаны» перебежками утаскивают берцовые кости, лучевые, черепа и домой. Дома, в норе косточку разобрали и съели самое вкусненькое. Раскалывать кости легко может только человек.

У человека было две пищевых ниши, где он был король — кости крупных животных, а крупные животные в радиусе обзора погибали каждый день. Плюс вонючие и горькие коренья.

Человек был «неприкасаемым». Благодаря этому и выживал. Но потом доразвился до оружия и уж там «отыгрался».

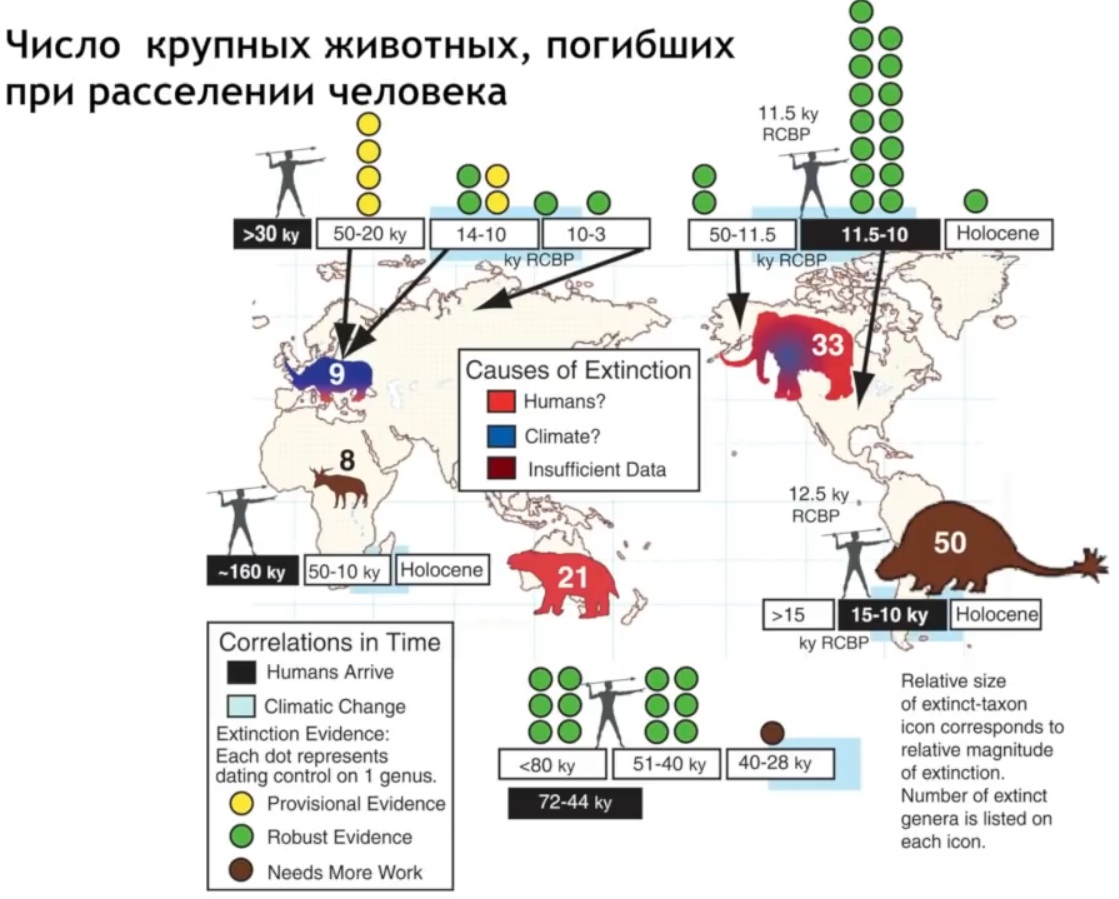

В Африке — 8, в Евразии истребил 9 видов крупных животных, в Северной Америке — 33.

Одних слонов в Северной Америке было 4 вида — всех «замочил».

Каких крупных животных вы знаете в Южной Америке? Никаких. Только средненькие лама и тапир. Но Больших раньше было полно. Человек истребил всех. И в Австралии истребил всех (21 вид), выжил только кенгуру.

Пржевальский убивал всех зверей, которых видел.

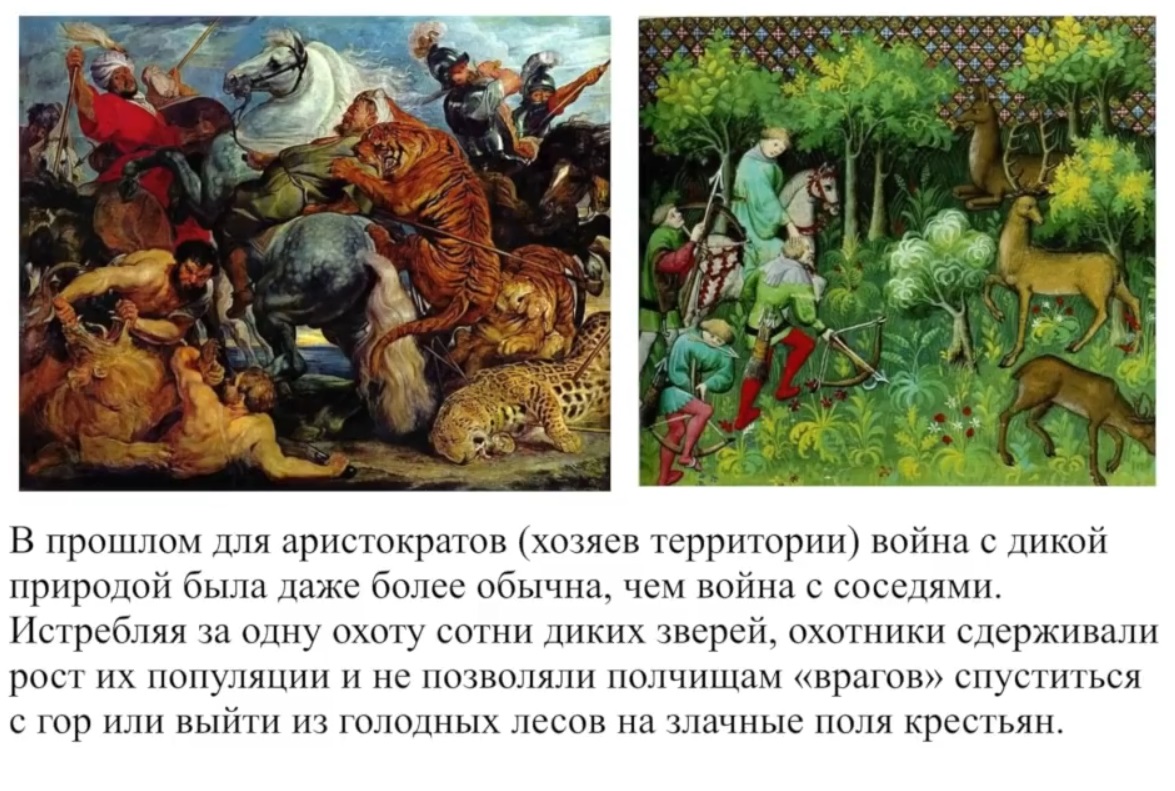

Человек начал делать новые, управляемые пастбищные экосистемы. Первым кого убивал человек — крупных кошек, которые защищали «свои» стада. Выживали они в дремучих лесах, неприступных горах, в безводной пустыне.

Человек люто воевал с дикой природой.

Китов погибло миллион. Каждый по 100 тонн.

50 миллионов бизонов уничтожили 500 охотников за 10 лет.

===

До появления человека была «военная демократия». Все были вооружены. с появлением гегемона — диктатура пролетариата.

Мы практически не знаем другой природы, кроме леса.

Наша цивилизация базируется на легкодоступной нефти. Кончится доступная нефть — и надо будет придумывать что-то новое.

Самое ценное — это генофонд. Он набирался миллионы лет, а потерять его — легко.

А давайте отдадим долг природе. Сделаем природный парк не в самом убогом, а в самом удобном месте.

Купил землю, построил забор, завез скотину — система заработала.

Сейчас десятки миллионов гектаров полей зарастает.

Контакты

СМИ

- Дом для мамонта

- Хороший забор — главное условие восстановления мамонтовых степей

- Парк ледникового периода

- Уникальный научный эксперимент, начатый в Якутии более 30 лет назад, продолжается

- Welcome to Pleistocene Park: The mammoth plan to recreate an ice age ecosystem in Siberia

- Pleistocene Park: Return of the Mammoth's Ecosystem

P.S.

- Zimov S.A., G.M.Zimova, S.P.Daviodov, A.I.Daviodova, Y.V.Voropaev,

Z.V.Voropaeva, S.F.Prosiannikov, O.V.Prosiannikova, I.V.Semiletova, I.P.Semiletov. Winter biotic activity and production of CO2 in Siberian soils: a factor in the greenhouse effect. Jour. Geophys. Res., 1993, 98, 5017- 5023. - Semiletov I.P., Zimov S.A., Voropaev Yu.V., Daviodov S.P., Barkov N.I., Gusev A.M., Lipenkov V.Ya. (1994) Atmospheric Methane in past and present. Trans, (Doklady) Russ. Acad. Sci. v. 339, n 2, p.253-256.

- Zimov, S. A., Chuprynin, V. I., Oreshko, A. P., Chapin III, F. S., Reynolds, J. F., and Chapin, M. C. (1995) Steppe-tundra transition: a herbivore-driven biome shift at the end of the pleistocene. American Naturalist. 146:765-794.

- Zimov, S.A., V.I. Chuprynin, A.P. Oreshko, F.S. Chapin, III, M.C. Chapin, and J.F. Reynolds. 1995. Effects of mammals on ecosystem change at the Pleistocene-Holocene boundary. Pages 127-135 In: F. S. Chapin, III, and Ch. Korner, eds. Arctic and Alpine Biodiversity: Patterns, Causes and Ecosystem Consequences. Springer-Verlag, Berlin.

- Chapin, III, S.A. Zimov, G.R. Shaver, and S.E. Hobbie. 1996. CO2 fluctuation at high latitudes. Nature 383: 585-586.

- Zimov, S.A., S.P. Davidov, Y.V. Voropaev, S.F. Prosiannikov, I.P. Semiletov, M.C. Chapin, and F.S. Chapin, III. 1996. Siberian CO2 efflux in winter as a CO2 source and cause of seasonality in atmospheric CO2. Climatic Change 33:111-120

- Semiletov I.P., Pipko I.I., Pivovarov N.Ya., Popov V.V., Zimov S.A., Voropaev Yu.V., and S.P.Daviodov (1996) Atmospheric carbon emission from North Asian Lakes: a factor of global significance. Atmospheric Environment 30: 10?11, p.1657-1671.

- Zimov, S.A., Y.V. Voropaev, I.P. Semiletov, S.P. Davidov, S.F. Prosiannikov, F.S. Chapin, III, M.C. Chapin, S. Trumbore, and S. Tyler. 1997. North Siberian lakes: a methane source fueled by Pleistocene carbon. Science 277:800-802.

- Zimov, G.M. Zimova, M.C. Chapin, and J.F. Reynolds. 1999. Contribution of disturbance to high-latitude amplification of atmospheric CO 2. Bull. Ecol. Soc. Amer.

- Zimov, S.A., Davidov, S.P., Zimova, G.M., Davidova, A.I., Chapin, F.S., III, Chapin, M.C. and Reynolds, J.F. 1999. Contribution of disturbance to increasing seasonal amplitude of atmospheric CO2. Science 284: 1973-1976.

- Chapin, F.S. III., McGuire, A.D., Randerson, J., Pielke, Sr., R., Baldocchi, D., Hobbie, S.E., Roulet, N., Eugster, W., Kasischke, E., Rastetter, E.B., Zimov, S.A., Oechel, W.C., and Running, S.W. 2000. Arctic and boreal ecosystems of western North America as components of the climate system. Global Change Biology 6: S211-S223.

- Zimov, S.A., Y.V. Voropaev, S.P. Davydov, G.M. Zimova, A.I. Davydova, F.S. Chapin, III, and M.C. Chapin. 2001. Flux of methane from North Siberian aquatic systems: Influence on atmospheric methane. Pages 511-524 In: R. Paepe and V. Melnikov (Eds.) Permafrost Response on Economic Development, Environmental Security and Natural Resources. Kluwer Academic Publishers, The Hague.

- Чупрынин В.И., Зимов С.А., Молчанова Л.А. Моделирование термического режима почвогрунтов с учетом биологического источника тепла// Криосфера Земли. 2001. Т.5. №1. С. 80-87

- B. Shapiro, A. Drummond, A. Rambaut, M. Wilson, P. Matheus, A. Sher, O. Pybus, M.

T. P. Gilbert, I. Barnes, J. Binladen, E. Willerslev, A. Hansen, G. F., Baryshnikov, J. Burns, S. Davydov, J. Driver, D. Froese, C. R., Harington, G. Keddie, P. Kosintsev, M. L. Kunz, L. D. Martin, R., Stephenson, J. Storer, R. Tedford, S. Zimov, A. Cooper. Rise and Fall of the Beringian Steppe Bison. Science, 2004; 306: 1561-1565. - Федоров-Давыдов Д.Г., Давыдов С.П., Давыдова А.И., Зимов С.А., Мергелов Н.С., Остроумов В.Е., Сороковиков В.А., Холодов А.Л., Митрошин И.А… Пространственно-временные закономерности сезонного протаивания почв на севере Колымской низменности. Криосфера Земли, 2004, т.8, №4, с 15-26.

- Fyodorov-Davydov, D., V.Sorokovikov, V.Ostroumov, A.Kholodov, I.Mitroshin, N.Mergelov, S.Davydov, S.Zimov, A.Davydova. Spatial and temporal observations of seasonal thaw in the Northern Kolyma Lowland. Polar Geography. 2004, 28, 4, pp. 308-325

- F. Stuart Chapin III, Terry V. Callaghan, Yves Bergeron, M. Fukuda, J. F. Johnstone, G. Juday, and S. A. Zimov. Global Change and the Boreal Forest: Thresholds, Shifting States or Gradual Change? 2004. AMBIO: A Journal of the Human Environment: Vol. 33, No. 6, pp. 361–365.

- Zimov S.A. Pleistocene Park: Return of the Mammoth’s Ecosystem// Science, 2005, Vol. 308. P. 796-798.

- L. R. Welp, J. T. Randerson, J. C. Finlay, S. P. Davydov, G. M. Zimova, A. I. Davydova, and S. A. Zimov. A high-resolution time series of oxygen isotopes from the Kolyma River: Implications for the seasonal dynamics of discharge and basin-scale water use. Geophysical Research Letters, VOL. 32, L14401, doi:10.1029/2005GL022857, 2005.

- C. Corradi, O. Kolle, K. Walter, S. A. Zimov and E.-D. Schulze

Carbon dioxide and methane exchange of a north-east Siberian tussock tundra.

Global Change Biology (2005) 11, 1910–1925, doi: 10.1111/j.1365-2486.2005.01023.x. - K. M. Walter, S. A. Zimov, J. P. Chanton, D. Verbyla & F. S. Chapin III. 2006. Methane bubbling from Siberian thaw lakes as a positive feedback to climate warming. Nature 443, 71-75(7 September 2006) | doi:10.1038/nature05040.

- Sergey A. Zimov, Edward A. G. Schuur, F. Stuart Chapin III. 2006. Permafrost and the Global Carbon Budget. Science, Vol. 312, P.1612-1613.

- Zimov, S. A., S. P. Davydov, G. M. Zimova, A. I. Davydova, E. A. G. Schuur, K. Dutta, and F. S. Chapin, III (2006), Permafrost carbon: Stock and decomposability of a globally significant carbon pool, Geophys. Res. Lett., 33, L20502, doi:10.1029/2006GL027484. 5 p.

- Finlay J., J. Neff, S. Zimov, A. Davydova, and S. Davydov. Snowmelt dominance of dissolved organic carbon in high-latitude watersheds: Implications for characterization and flux of river DOC. Geophysical Research Letters, vol. 33, L14401, 2006

- Chapin, F. S., III, M. Hoel, S. R. Carpenter, J. Lubchenco, B. Walker, T. V. Callaghan, C. Folke, S. Levin, K.-G. Maler, C. Nilsson, S. Barrett, F. Berkes, A.-S. Crepin, K. Danell, T.Rosswall, D. Starrett, T. Xepapadeas, and S. A. Zimov. Building Resilience and Adaptation to Manage Arctic Change. AMBIO, 2006, Vol.35, No.4, June 2006.P.198-202.

- Koushik Dutta, A, E. A. G. Schuur, J. C. Neff and S. A. Zimov. Potential carbon release from permafrost soils of Northeastern Siberia Global Change Biology (2006) Vol. 12, Number 12, P. 2336–2351, doi: 10.1111/j.1365-2486.2006.01259.x

- Neff, J.C., J. Finlay, S.A. Zimov, S. Davydov, J.J. Carrasco, E.A.G. Schuur, A. Davydova. (2006) Seasonal changes in the age and structure of dissolved organic carbon in Siberian Rivers and streams. Geophysical Research Letters. 33(23), L23401, 10.1029/2006GL028222.

- K. M. Walter, M. E. Edwards, G. Grosse, S. A. Zimov, F. S. Chapin III (2007)

Thermokarst Lakes as a Source of Atmospheric CH4 During the Last Deglaciation

Science, VOL 318. P. 633-636. - D. V. Khvorostyanov,, G. Krinner, P. Ciais, M. Heimann and S. A. Zimov, Vulnerability of permafrost carbon to global warming. Part I: model description and role of heat generated by organic matter decomposition

(Manuscript received 3 November 2005; in final form 8 November 2007) Tellus (2008) B 15 pages. Tellus (Series B) 60, 250-264. - D. V. Khvorostyanov, P. Ciais, G. Krinner, S. A. Zimov, Ch. Corradi

and G. Guggenberger, Vulnerability of permafrost carbon to global warming.Part II: sensitivity of permafrost carbon stock to global warming

(Manuscript received 22 December 2006; in final form 8 November 2007) Tellus (2008) B 11 pages. - Khvorostyanov, D. V., P. Ciais, G. Krinner, and S. A. Zimov (2008), Vulnerability of east Siberia’s frozen carbon stores to future warming, Geophys. Res. Lett., V. 35, Issue 10, L10703, doi:10.1029/2008GL033639 20 May 2008

- K. M. Walter, J. P. Chanton, F. S. Chapin III, E. A. G. Schuur, S. A. Zimov. 2008. Methane production and bubble emissions from arctic lakes: Isotopic implications for source pathways and ages J. Geophys. Res., 113, G00A08, doi:10.1029/2007JG000569

- Schuur, E.A.G, J. Bockheim, J. Canadell, E. Euschkirchen, C. Field, S. Goryachkin, S. Hagemann, P.

Kuhry, P. Lafleur, H. Lee, G. Mazhitova, F. Nelson, A. Rinke, V. Romanovsky, N.

Shiklomanov, C. Tarnocai, S. Venevsky, J. G. Vogel, S.A. Zimov The vulnerability of permafrost carbon to climate change: implications for the global carbon cycle. BioScience

September 2008, Vol.58, No 8. P. 701-714. - McClelland, J. W., R. M. Holmes, B. J. Peterson, R. Amon, T. Brabets, L. Cooper, J. Gibson, V. V. Gordeev, C. Guay, D. Milburn, R. Staples, P. A. Raymond, I. Shiklomanov, R. Striegl, A. Zhulidov, T. Gurtovaya, and S. Zimov. 2008. Development of a pan-Arctic database for river chemistry.

EOS, Transactions, American Geophysical Union, 89:217-218. - Guido Grosse, Vladimir Romanovsky, Katey Walter, Anne Morgenstern, Hugues Lantuit, Sergei Zimov. Thermokarst Lakes: High-Resolution Distribution and Temporal Changes at Three Yedoma Sites in Siberia. Proceedings of NINTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON PERMAFROST, P.551-556.

- Khalil, M. A. K., M. A. K. Khalil, C. L. Butenhoff, S. Zimov, K. M. Walter, J. M. Melack (2009), Correction to “Global methane emissions from wetlands, rice paddies, and lakes”, Eos Trans. AGU, 90(11), 92, 10.1029/2009EO110019.

- Zhuang, Q., J. M. Melack, S. Zimov, K. M. Walter, C. L. Butenhoff, and M. A. K. Khalil (2009), Global Methane Emissions From Wetlands, Rice Paddies, and Lakes, Eos Trans. AGU, 90(5), doi:10.1029/2009EO050001.

- Q. Zhuang, J. M. Melack, S. Zimov, K. M. Walter, C. L. Butenhoff, and M. A. K. Khalil

Global Methane Emissions From Wetlands, Rice Paddies, and Lakes. Eos, Vol. 90, No. 5, 3 February 2009. P. 37-38. - Zimov N. S., S. A. Zimov, A. E. Zimova, G. M. Zimova, V. I. Chuprynin, and F. S. Chapin III (2009), Carbon storage in permafrost and soils of the mammoth tundra-steppe biome: Role in the global carbon budget, Geophys. Res. Lett., 36, L02502, doi:10.1029/2008GL036332.

- 1. Zimov S., Implications of Ancient Ice. Science, 6 February 2009: Vol. 323. no. 5915, pp. 714 – 715.

- Tarnocai, C., J. G. Canadell, E.A.G. Schuur, P. Kuhry, G. Mazhitova, and S. Zimov (2009), Soil Organic Carbon Pools in the Northern Circumpolar Permafrost Region,Global Biogeochem. Cycles, Vol. 23, No. 2. (27 June 2009), GB2023.

- Levin, I., Naegler, T., Heinz, R., Osusko, D., Cuevas, E., Engel, A., Ilmberger, J., Langenfelds, R. L., Neininger, B., Rohden, C. v., Steele, L. P., Weller, R., Worthy, D. E., and Zimov, S. A.: Atmospheric observation-based global SF6 emissions – comparison of top-down and bottom-up estimates, Atmos. Chem. Phys. Discuss., 9, 26653-26672, 2009.

- Merbold L, Kutsch W.L., Corradi C., Kolle O., Rebmann C., Stoy P.C., Zimov Z.A. and Schulze E.-D. Artificial drainage and associated carbon fluxes (CO2/CH4) in a tundra ecosystem (2009) Global Change Biology, doi: 10.1111/j.1365-2426.2009.01962.x

Комментарии (77)

tvr

22.04.2019 18:01Текст картинками. Очень много текста картинками. Слишком много текста картинками. Ужасающе много текста картинками.

А теперь по существу.

Позвонков оленя всего три, зато сколько рогов.

А ничего, что рогов у оленя за время жизни несколько комплектов меняется (у северных так и у самок в т.ч.)?

dolovar

22.04.2019 18:03Из разных публикаций (не моих, я так не думаю, не я так думаю):

— Прокормить себя натуральным хозяйством на севере не всякому по карману, потому что скотина много ест и часто болеет. Теплый климат спасет мир от голода.

— Вегетарианцы против забоя коров на еду. Гуманизм спасет мир от зла.

— Коров обвиняют в выделении парниковых газов, ведущих к глобальному потеплению. Здоровое питание спасет мир от коров.

— (данная статья) Коровы ускоряют переработку зелени, в результате чего мерзлота становится крепче, парниковых газов становится меньше, болота осушаются, волки умнеют… Бизоны и заборы спасут мир от перегрева.

Ничего не забыл?

opaopa

22.04.2019 23:57+1>Ничего не забыл?

Забыл о месте людей в степной экосистеме. Напоминаю: ни разу не на вершине.

И о том, кто кого учил скотинку пасти.

Или Innominatum? (Неназываемое)

kamiLLxiii

22.04.2019 20:48Тема интересная, но читать такой неструктурированный текст невыносимо тяжело.

kabashek

22.04.2019 20:49-1Такого количество лесов никогда не было.

давно ли на находящейся на том же месте Гренландии паслись бегемоты по широколиственным лесам? и никаких мамонтов не надо — нужно только только экваториальное течение(африка не мешает — Панама да).

а так — поддерживаю любые эксперименты с биомами в разумных рамках. потому что без экспериментов мы о них так ничего и не узнаем.

googlodrocher

22.04.2019 22:21А говорят наоборот, что тундра-де не зарастает годами при повреждении покрова, не то что трава- мох не растёт

MagisterLudi Автор

22.04.2019 22:30Нужно чтоб олени удобрили как следует

HiMem-74

23.04.2019 16:17Я ни разу не биолог, но бросились в глаза следующие несоответствия моему житейскому опыту:

1. Пример Австралии — люди завезли коз, казалось бы, по материалам этой статьи, Австралия встанет с колен и зацветёт. Ан нет, козы сожрали всю траву вместе с подлеском и кустами и теперь там пустыня. Что пошло не так?

2. Чтоб выросла трава, недостаточно просто навалить кучу навоза, обратите внимание в деревне, где скотный двор и куда сгребают навоз, на навозе трава не растет! Нужно, чтобы этот навоз сожрали бактерии, бактерий сожрали простейшие черви, червей сожрали насекомые посложнее, сдохли, образовали почву (чернозём или его разновидности), и только потом, на этом субстракте, может вырасти трава.

Еще раз, тезисно — навоз не удобрение, навоз заготовка для удобрения. Животные не удобряют почву.

vershinin

24.04.2019 14:26Как потомственный козовод имею сказать следующее: козы не щиплют травку, как коровы или бизоны. Они выдирают её с корнем. Например, козы обгладали ладшафт всей Греции, раньше были зелёные холмы, теперь так как теперь.

HiMem-74

24.04.2019 15:02С козами вообще проблем не вижу — полный запрет на содержание коз на территории всей Греции + крупный штраф у кого найдут. Для одичавших представителей — премии за каждую тушку + лицензии на отстрел зоозащитников и проблема быстро будет решена. Коза не кролик, под землю не закапывается.

vershinin

24.04.2019 22:25Так то-ж когда случилось… Во времена агронавтов, а потом эрозия почв, все дела.

HiMem-74

25.04.2019 07:05Важно начать. На протяжении двух статей MagisterLudi убеждает нас в том, что природа в целом и травяной покров в частности восстанавливается практически молниеносно.

MagisterLudi Автор

25.04.2019 13:51Давайте соблюдать точность и аккуратность.

Я ни в чем никого не убеждаю.

Я сходил вживую на лекцию Зимова, нашел на ютюбе парочку стареньких видеозаписей и поделился ими с читателями. Самому интересно разобраться с этими вопросами и кто что в мире по этому поводу думает/делает.

Мотороллер не мой, я просто разместил ОБЪЯВУ.

oracle_and_delphi

26.04.2019 05:05Почему в целом? Если я правильно понял речь от траве, которая растёт быстро.

googlodrocher

22.04.2019 23:29Всё равно не складывается- зачем-то оленеводы кочуют со своими стадами, видимо быстро съедают и долго растёт. А так было бы здорово: съел мох- на следующий год трава вымахала, и кочевать не надо...

RusikR2D2

23.04.2019 09:42Северные олени едят ягель, а он очень медленно растет.

Был на Полярном Урале — там много участков, заросших травой, кустарниками (карликовой березой) и ягелем. Большая часть, которая заросла ягелем — это мелкая щебенка. Думаю, там трава расти не будет. Опять же, ягель — это не мох. Думаю, в статье идет речь про другие мхи.

Trif

23.04.2019 01:0850 миллионов бизонов уничтожили 500 охотников за 10 лет

50'000'000 / 500 / 10 / 365 = 27.4

Каждый охотник ежедневно без отпуска и выходных должен убивать не менее 27 бизонов — верится с трудом… Так и вся статья, ИМХО, написана ненаучно пропагандистской, подчёркнуто эмоциональной и к тому же толком не вычитана.

Такое впечатление, что автор решил, «напиши всё большим шрифтом, повтори дюжину раз, и про серьёзное обоснование твоего тезиса уже никто и не спросит».

oracle_and_delphi

23.04.2019 06:19Каждый охотник ежедневно без отпуска и выходных должен убивать не менее 27 бизонов — верится с трудом…

Они просто оставляли этих бизонов гнить, а не разделывали на мясо и шкуру.

Правительство выплачивало награду за убитых бизонов чтобы уморить индейцев голодом, и потому найденное стадо бизонов просто расстреливали вместе с телятами и оставляли гнить.

Охотники за бизонами сделали за последние два года больше для решения острой проблемы индейцев, чем вся регулярная армия за последние 30 лет. Они уничтожают материальную базу индейцев… Пошлите им порох и свинец, коли угодно, … и позвольте им убивать, свежевать шкуры и продавать их, пока они не истребят всех бизонов! © генерал Филип Шеридан

Из всех индейцев, которых я встречал, хорошими были лишь мертвые индейцы © генерал Филип Шеридан

(фраза в вольном переводе известна как «хороший индеец — мёртвый индеец»)Смерть каждого бизона — это исчезновение индейцев © полковник Ричард Додж

Например, Буфалло Билл изначально прославился тем, что за полтора года убил 4280 бизонов и получил за них деньги. Если бы он разделывал каждого бизона на мясо и шкуру, то за полтора года он бы убил всего лишь 500 бизонов — как вы и предполагаете. Но он их просто оставлял их гнить, чтобы получить деньги, а не мясо со шкурой.

(Когда бизонов не стало, Буфалло Билл прославился ещё раз, тем что организовал балаган с ковбоями и самыми настоящими индейцами назвав его «Дикий Запад». Хотя ему платили деньги за то, чтобы уморить индейцев голодом, он лично против индейцев ничего не имел, просто для него уничтожение бизонов с целью уморить индейцев было «просто бизнес, ничего личного».)

Фото из статьи:

— документальное!

Охотникам платили не за красивые слова, а за предъявленные головы.

atomlib

23.04.2019 06:38Правительство выплачивало награду за убитых бизонов чтобы уморить индейцев голодом

То есть во всей этой истории вас беспокоит в первую очередь смерть животных, а не людей? Если бы вы находились рядом со мной, я бы сейчас от вас отошёл. Смерть миллионов животных — это ничто по сравнению даже с одной человеческой жизнью. Любить нужно в первую очередь других людей, а не скот.

TheRexx

23.04.2019 06:48По вашей логике индейцы — не люди?

Смерть миллионов животных — это ничто по сравнению даже с одной человеческой жизнью.

— Нет. Всегда можно найти другие инструменты.

atomlib

23.04.2019 06:51По вашей логике индейцы — не люди?

Нет, это утверждение полностью противоположно моей логике.

Нет. Всегда можно найти другие инструменты.

Пожалуйста, ищите — вам никто не мешает. Для начала нужно найти источник мяса.

oracle_and_delphi

23.04.2019 07:24-1Это прямо истекает из вашей atomlib логики:

— если для вас истребление бизонов с целью уморить индейцев — норма

— то и прямой геноцид индейцев — тоже норма

На фото бойня при Вундед-Ни. Те кто лежат — не «животные», как вы atomlib их называете, а люди! Потому что индейцы — тоже люди!

Если бы смерть бизонов не вызывала бы голодную смерть индейцев, то правительство не стало бы платить за уничтожение бизонов. Правительству было насрать на бизонов, они хотели уморить индейцев голодом, а бизоны — это был «всего лишь способ».

Для начала нужно найти источик мяса.

Источник мяса для индейцев — существование бизонов, а не их уничтожение.

Правительство — ставило целью уничтожить этот источник мяса с целью вызвать голод среди индейцев.

То есть во всей этой истории вас беспокоит в первую очередь смерть животных, а не людей?

То есть индейцев — ты atomlib прямым текстом называешь животными!

Ты случайно зигу не кидаешь, и не состоишь в Арийском Братстве?

atomlib

23.04.2019 07:43если для вас истребление бизонов с целью уморить индейцев — норма

- Слово «нормальный» имеет значение «обычный», «распространённый», но не «хороший».

- Неверно. Я не считаю подобное хорошим или допустимым.

- Я не считаю подобное хорошим или допустимым не из-за смерти животных, а из-за намерения таким образом вызвать гибель людей. Бессмысленная смерть животных — это уже вторичный вопрос, если речь идёт от смерти людей.

— если для вас истребление бизонов с целью уморить индейцев — норма

— то и прямой геноцид индейцев — тоже норма- Я не согласен ни с одним из этих утверждений.

- Между ними нет логической связи.

Пожалуйста, прекратите постить картинки с целью эмоциональной манипуляции. Вашу точку зрения они не доказывают.

те кто лежат — не «животные», как вы atomlib их называете, а люди!

Да, я считаю коренное население Северной Америки людьми с равными мне общечеловеческими правами. Вас это шокирует?

Правительству было насрать на бизонов, они хотели уморить индейцев голодом, а бизоны — это был «всего лишь способ».

Вот именно. Поэтому шок должно вызывать намерение истребить людей, а не бизонов. Груды черепов животных вызывают куда меньше эмоций, чем хотя бы один человеческий труп.

То есть индейцев — ты atomlib прямым текстом называешь животными!

- Я не переходил с вами на «ты». Насколько я вижу, во всём комментарии вы обращаетесь ко мне на «вы», но лишь в конце как бы срываетесь. Пожалуйста, прекратите попытки эмоциональной манипуляции.

- То, что вы мне приписываете, полностью противоположно моим убеждениям.

- Истолковать мои слова таким образом можно только в качестве попытки провокации. Считаю подобное грубым троллингом.

- Я обратил внимание, что вас шокировала смерть животных, а не намерение убить таким образом этнические группы людей. Вы до сих пор не объяснились, почему вы делаете такой акцент на истребление животных, а не людей.

oracle_and_delphi

23.04.2019 08:26-1Я прямо написал, что бизонов истребляли с целью геноцида индейцев.

atomlib читать умеете?

Вас это шокирует?

Меня шокирует ваше atomlib циничное двоемыслие:

— «когда убивают человека — это плохо»

— «когда индейцы умирают с голоду, потому что нет бизонов и нечего есть — это нормально».

Считаю подобное грубым троллингом.

Тупой троллинг — именно ваши atomlib слова "вас шокировала смерть животных, а не намерение убить таким образом этнические группы людей".

Я пишу о том, что индейцы — умирали с голоду.

Вы в ответ atomlib на смерть индейцев — откровенно троллите "во всей этой истории вас беспокоит в первую очередь смерть животных".

То есть вам atomlib пох, что индейцы помирали с голоду.

Единственное, что вас atomlib волнует, что кто-то осудил истребление бизонов, а голодная смерть индейцев в следствие этого истребления вам atomlib — глубоко пох.

прекратите постить картинки с целью эмоциональной манипуляции

То есть на смерть индейцев вам atomlib — пох.

Фото с того же Вундед-Ни.

Груды черепов животных вызывают куда меньше эмоций

Фото — ответ на вопрос Trif, который спросил о физической возможности такого. Если бы он спросил про Холокост — я бы привёл фото с Холокоста, если бы он спросил про индейцев — я бы привёл фото индейцев. Но, он спросил именно про бизонов, а не людей.

Вы до сих пор не объяснились, почему вы делаете такой акцент на истребление животных, а не людей.

Поясняю для тупых и слоупоков: Trif — спросил про бизонов.

atomlib

23.04.2019 08:44Меня шокирует ваше atomlib циничное двоемыслие:

Пожалуйста, прекратите приписывать мне то, чего я никогда не говорил. Я уже который комментарий вам говорю, что я такого никогда не утверждал.

— «когда убивают человека — это плохо»

— «когда индейцы умирают с голоду, потому что нет бизонов и нечего есть — это нормально».

Отдельно хочу отметить, что забавно наблюдать, когда вы меня обвиняете в том, что я называл людей животными, хотя под словом «животные» я подразумевал бизонов.

Я пишу о том, что индейцы — умирали с голоду.

Пишите об этом дальше — но с реальностью без указания временных рамок и источников эти слова не имеют ничего общего. Кто умирал? Индейцы — это собирательное название разных этнических групп. Когда? История взаимодействия с коренным населением Северной Америки насчитывает столетия.

Поясняю для тупых и слоупоков: Trif — спросил про бизонов.

Проблема в том, что бизонов истребляли ради забавы и заготовки шкур, языков и костей. А вы представили — без указания каких-либо источников — версию о геноциде индейцев в качестве основной. Ваш ответ неверен.

atomlib

23.04.2019 08:28Я поискал, случилось ли это на самом деле — это было лишь отношение, не официальная политика. Военным США никогда не отдавали приказов истреблять бизонов. Даже если бы такая политика и была официальной, то она не оказалась определяющей в доведении популяции бизонов до такого состония. Бизонов истребила промышленная заготовка шкур и спортивная охота, хотя приводимые вами изречения в мемуарах военачальников действительно есть.

www.reddit.com/r/AskHistorians/comments/4j42ag/there_was_military_involvement_by_the_united/d33w2sx

www.reddit.com/r/AskHistorians/comments/91ua85/who_orderedcame_up_with_the_plan_to_kill_the

Вымирание коренного населения Северной Америки из-за болезней могло вложить свой вклад в разрастание популяции бизонов до того объёма, что был в начале XIX века. Сами индейцы тоже не слишком хорошо обращались с бизонами и добывали сотни тысяч голов в год. Возможно, что индейцы истребили бы бизонов самостоятельно, поскольку получили доступ к лошадям, огнестрельному оружию и торговым связям. Есть поэтический миф о живущих в гармонии с природой людях, что индейцы использовали все части животного. Но это не так:

A powerful myth emerged-one repeated in many textbooks-that the Indians «used every part of the buffalo,» implying that the Plains Indians used all the buffalo they killed. That was not the case. Estimates made in the 1850s suggest that Indians harvested about 450,000 animals a year, and some think the figure was far higher than that. After stripping the best meat and some useful parts, the Indians left the remainder to rot. The stench permeated the prairie for miles, and many a pioneer came across acres of bones from buffalo killed by the Indians before they moved on.

fee.org/articles/buffaloed-the-myth-and-reality-of-bison-in-america

Приводимые вами фотографии — это скорее всего транспортировка костей для заготовки костяного фарфора. То есть значительные объёмы костей бизонов, добытые с крупных территорий, оказались в одном транспортном хабе. Это не результат одной охоты в одном небольшом районе.

HenryPootle

23.04.2019 14:37Глупости не пишите. Бизонов убила промышленность Новой (да и Старой тоже) Англии. Паровым приводам требовались километры и километры передаточных ремней, которые нужно постоянно менять. Делать их можно было только из кожи. Лучше всего подходили воловьи или бизоньи. Коровьи — хуже ибо тоньше. Бизоньи шкуры в конце 19 века были таким квази-золотом.

TheRexx

23.04.2019 06:22Согласен с данным комментарием. С одной стороны идея интересная, но взято много перевранных фактов, к которым точка зрения автора притянута за уши. Некоторые умозаключения не выдерживают критики.

Например:У человека — 1 ребенок в год, через 15 более-менее научился передвигаться, охотником стал через 20.

Как вы пришли к такому выводу? Советую углубиться в антропологию и не нести лженауку на хабре.

Darth_Biomech

23.04.2019 12:44Тоже смутило. Человеку положено «более-менее научиться передвигаться» к двум годам, но уж никак не к 15.

MagisterLudi Автор

23.04.2019 14:18Я не уверен что 90% читателей Хабра смогут пройти(«передвинуться») 200 метров в дикой природе. :)

Какой-там 15 лет.

agat000

23.04.2019 06:33Информационная часть статьи понравилась. Но выводы…

Кто сказал, что человек слабое и юродивое животное, последняя шудра на раёне?

Мы тут с чадом карточную игру освоили, «Эволюция», где на базовое животное накатываются разные свойства. Решили человека «собрать» и немного опухли. На него легли почти все карты свойств. Такого универсала в природе еще поискать.

Стайный, стадный, интеллектуальный, острое зрение, норный, водоплавающий, жировой запас (запас еды), чернильное облако (медвежья болезнь думаю для этого и выработалась), живорождение, R-стратегия (7 ярдов наплодилось уже), охотник, пиратство, клептопаразитизм, симбиоз, сотрудничество, быстрый, миграция, хищник, падальщик, топотун… Может еще что то забыл.

Посмотрите на братьев-обезьян, особенно крупных. Какой хищник сунется в стае горилл? А предки были ненамного слабее, к тому же стаи были крупнее. Одиночек отжирали, конечно, стая сама кого хочешь запинает.

Так что доминирование двуногой обезьяны вполне закономерно, и совсем не на последних ролях.

maedv

23.04.2019 15:32Вот-вот, есть очень толковые аргументы, что человек — полуденный хищник.

— Когда и как человек начал приобретать свой современный облик: выпрямился, потерял шерсть и так далее?

— Есть теория английского антрополога Роберта Фоули — «полуденный хищник». Человек появился в африканской саванне и, чтобы избежать безнадежной конкуренции со львами и леопардами, приспособился охотиться в середине дня, когда крупные кошки спят. Главная проблема тут — терморегуляция: в полуденной саванне очень жарко. В процессе приспособления человек и выпрямился (тело стало поглощать меньше солнечной энергии), потерял шерсть и обзавелся огромным количеством потовых желез. Знаете, есть такое шуточное определение: человек — это голая потливая обезьяна. При всем том первые люди, судя по всему, были не столько охотниками, сколько падалеядами, вроде гиен.

atomlib

23.04.2019 06:34Метан относительно быстро распадается в атмосфере, поэтому его роль в процессах формирования климата преувеличена.

Кстати, глобальное потепление не так давно ребрендировали в глобальное изменение климата. Сейчас в головах экологов выбросы углекислоты в атмосферу вызывают даже цунами, поэтому срочно надо покупать электромобиль.

Бизонов по Северной Америке бродило 20—30 миллионов, но не 50.

Беспокоиться об истощении запасов нефти не нужно. Есть атомная энергетика, будет термоядерная. В крайнем случае один термоядерный реактор уже есть и работает — мы вокруг него вертимся. Когда запасы ископаемых углеводородов истощатся, человечество просто найдёт иной источник энергии, как это уже случалось. Не надо истерить о том, что разрешится само, да и если не разрешится, на нашу жизнь не повлияет.

Представление о человеке как он слабом и злобном убийце омерзительно. Эпитеты уровня «сопливые дети» античеловечны. Человек прекрасен, а у животных просто нет представлений о морали. Все эти переживания бессмысленны, если учесть, что в природе животные гибнут медленно (часы, дни и недели) и мучительно от болезней или хищников. По сравнению с этим забой скота или охота на диких зверей — это гуманный способ убийства.

Никакой войны с дикой природой просто не существует. Это легитимное использование природных ресурсов. Не нужно стыдиться того, что раньше их не умели использовать адекватно.

И уж тем более не нужно пытаться манипулировать эмоциями читателя. Никто никому ничего не должен.

oracle_and_delphi

23.04.2019 09:28у животных просто нет представлений о морали

Верующий считающий что "у атеистов нет и не может быть морали без Бога"?

С точки зрения этологии имеющееся у социальных животных инстинктивное ограничение «ворон ворону глаз не выклюет» — это именно зачаток человеческой морали.

atomlib

23.04.2019 09:39«ворон ворону глаз не выклюет» — это именно зачаток человеческой морали.

Вороны убивают друг друга — это хорошо известное и задокументированное поведение у этих птиц.

Bedal

23.04.2019 10:15-1Представление о человеке как он слабом и злобном убийце омерзительно. Эпитеты уровня «сопливые дети» античеловечны. Человек прекрасен, а у животных просто нет представлений о морали.

И Вы обвиняете кого-то в манипуляции эмоциями? Статья в этом смысле плоха, но то, что пишете Вы — значительно хуже.

ivanovsa_ru

23.04.2019 09:16Весьма интересная идея. Хотелось бы более разжеванного для неспециалистов материала, а то я, например. по графикам и схемам без объяснений нифига не понимаю. Логика не складывается.

1Tiger1

23.04.2019 09:26Довольно интересная статья, но после многочисленных восхвалений травы, фоток травы с информацией сколько раз олень помочился и покакал в этом месте, гена хозяина и прочей ненаучной чуши щедро сдобренной эмоциями автора, уже как то подсознательно начинаешь недоверчиво относиться и к остальной информации. А вдруг ее автор тоже из головы и с потолка взял и поправил так как нравится.

1Tiger1

23.04.2019 09:31И еще, если написать текст на картинке или сделать его в виде картинки — он не станет более весомым или убедительным, он просто станет менее читаемым.

Sergey371

23.04.2019 10:12Человек не охотился.

И чуть далее по тексту:

Человек был «неприкасаемым». Благодаря этому и выживал. Но потом доразвился до оружия и уж там «отыгрался».

Хорошо бы антропологов к этому делу подключить.

Отдельные моменты в отношении обилия, эффективности степей интересны и показаны неплохо(с обывательской точки зрения. Но построение лекций напоминает рекламу с попыткой охвата всей возможной аудитории. Большинство утверждений являются явными домыслами, в лучшем случае гипотезами, требующими подтверждения, но при этом подаются однозначно и безапелляционно — это вызывает неоднозначное впечатление.

MinimumLaw

23.04.2019 14:23+1Любопытная статья. И Сергей Афанасьевич молодец. Право на жизнь своей теории он вполне доказал практикой. Тут спорить сложно (да, по сути и не нужно).

Но… А если утопически представить себе, что заселили мамонтами, бизонами, оленями. Спасли мерзлоту. Получили большие степные просторы. Все сложилось. Как это отразится на планете? На мировом океане? На количестве фитопланктона (который спорит с тропическими лесами за звание легких планеты)? На тех же степях Африки и тропических лесах? Не получится опять ситуации, когда легкое локальное воздействие оказывает положительный эффект, а масштабирование его вширь сугубо отрицательный?

В принципе это единственный вопрос. Но именно от ответа на него должно зависеть расширение границ эксперимента.

ОффтопикДа, 90-ый оказали сильное воздействие. Только раза с третьего получилось правильно прочитать заголовок.

Pi-man

23.04.2019 14:55А почему же все таки у родственной пастбищной системы с домашними животными, поддерживаемой человеком, не получается достичь сравнимой производительности?

И еще вопрос: на сайте парка сказано, что они завезли северного оленя, который постепенно переходит с питания ягелем на траву. Почему в природе такого не происходит? Мало оленей?

VolkaDlak

23.04.2019 16:39Люди с пастбищ выносят почти всё что оные производят, что быстро и резко обедняет их. Кроме того пастбища практически моновидовые — если пшеница, то только пшеница, если капуста то только она. То же и со скотом, если бараны то только они. Максимальная продуктивность действительно наблюдается в сложных сообществах со множеством видов. Оно и логично, каждый вид занимает хоть немного, но свою экологическую нишу, что и позволяет максимально эффективно использовать все ресурсы и взаимодополнять ресурсы друг для друга.

npocmu

23.04.2019 15:15У меня и автора разные генетически близкие экосистемы )

Мне лес милее чем стада срущих оленей.

Bedal

23.04.2019 16:45Автор зря пишет «хоть немного азота», на самом деле это определяющий фактор. Не будет связанного азота — не будет и растительности. В описании продуктивности территорий у автора этот момент опущен совершенно зря, интересно было бы понять, откуда он в таких количествах брался.

Но в чём автор прав, так это в том, что убрать срущих — и растительность серьёзно заболеет. К «генетически близкому» Вам лесу это тоже относится в полной мере :-)

2 Pi-man: не утверждаю как абсолютную истину, но проблема в том, что с пастбищ уносят азот. В виде мяса, шкур, костей… Уносить углерод можно, кислород и прочее — тоже, есть, откуда всё это взять. А вот азот взять неоткуда практически, темп связывания атмосферного азота невелик.

Pi-man

23.04.2019 17:44Bedal спасибо.

Но мы же вроде вносим азотные удобрения? Или в развитых странах с интенсивным сельским хозяйством вносят, а если брать Землю в целом, то преобладает экстенсивный выпас «до истощения»?

Bedal

25.04.2019 11:15если брать Землю в целом, то преобладает экстенсивный выпас «до истощения»?

Именно так, увы. И даже не только в масштабах планеты, такого и в России полным-полно.

Alexey2005

23.04.2019 19:59+1Так человек же не только уносит азот, но и вносит его, да ещё в таких количествах, которые никаким мамонтам и не снились. В тонне аммиачной селитры содержится куда как больше азота, чем в тонне навоза. И половина этого азота доступна растениям сразу, с момента внесения, а вторая половина — как и в случае навоза после переработки бактериями…

И сыплют азотных удобрений столько, что больше просто некуда — нитраты зашкалят, сделав растения ядовитыми даже для скота.

Так что если бы проблема была в питательных веществах, давно бы обогнали по продуктивности любую природную экосистему.

На деле проблем, которые мешают это сделать, две. Первая — увлажнение. Растения поглощают, причём вхолостую, тупо стравливая в атмосферу, до хренища воды (кстати, у водяного пара парниковый эффект тоже нехилый). И вся эта вода вовсе не выпадает дождём над теми же самыми полями. Вместо этого она в значительной степени переносится господствующими ветрами либо в океан и выпадает там, либо в сторону гор и выпадает узкой полоской вдоль горных хребтов, устраивая там наводнения с селевыми потоками.

Там, где удаётся обеспечить достаточный полив, продуктивность получается просто охрененная, китайцы с их рисоводством не дадут соврать.

И вторая проблема — неподходящие растения. Ведь их выбирали и селекционировали вовсе не затем, чтобы собрать максимальное количество биомассы с гектара, а чтобы собрать побольше именно эффективной биомассы. Т.е. куда выгоднее собрать вдвое меньше, но чтобы питательность собранного была впятеро выше. Например, вместо какого-нибудь ковыля люди сеют люцерну, которая даже вообще не злак и в природную пастбищную экосистему не вписывается, соответственно не дотягивая по тоннажу зелёной массы.

Space__Elf

24.04.2019 03:34у водяного пара парниковый эффект тоже нехилый

Без водяного пара средняя температура Земли по глобусу была бы минусовая.

Bedal

24.04.2019 11:44+1на полях — соглашусь с Вами

и с @VolkaDlakЗа исключением того, что апатитовая руда — вовсе не «для азота», это фосфорное удобрение. Азот получают либо из природной селитры (то есть из птичьего гуано, по сути), либо заводским связыванием азота (в основном в аммиак).

npocmu

23.04.2019 20:36Чем олень поможет росту сосен, которые прекрасно себя чувствуют практически на голом песке?

VolkaDlak

24.04.2019 09:12Alexey2005 правильно написал про азот, с азотом проблем особых нет пока есть апатитовая руда, а она есть, и по производству азотных удобрений наша страна в лидерах. Проблема именно в монокультурах. Каждый вид уникален и каждому соответственно требуется свой набор микроэлементов. Посадив 10 раз на одном и том же поле пшеницу вы получите снижение урожая в независимости сколько там азота или навоза, просто предыдущие 9 поколений высосут те вещества которые не встречаются в навозе. Отчасти проблему решают севооборотом, потому как то что требуется той же пшеницы частично компенсирует, например, овёс. Но даже с учётом севооборота количество видов на любой лужайки в разы если не в десятки раз выше. Это позволяет одним растениям вырабатывать и/или связывать и накапливать одни вещества и получать накопленное от других. Ну а животные потребляя биомассу выдают им азот.

Правда здесь всё равно есть некое лукавство у автора. Мы выращиваем то что нам надо. Получив экосистему степи, общая биомасса конечно же будет выше, но сколько мы получим с неё полезной для человека биомассы…

begin_end

24.04.2019 19:29Апатиты — это фосфор. А азотные удобрения преимущественно делают из воздуха. Тем не менее, именно по этой причине с ними не предполагается проблем, пока есть энергия.

Decem

23.04.2019 15:17Слышал, что сейчас большую роль в выбросе СО2\метана играет как раз таки домашний скот(коровы), и что в процентном соотношении это даже больше чем выбросы газа больших городов, так что уверенности что это поможет охлаждению планеты что-то нет

Pafnutyi

23.04.2019 17:47За огородом(дом в деревне) было поле достаточно сухое, земля на поле в виде 1м торфа дальше слой песка метра два и глина. По весне в этом поле трактора гусенечные по кабину тонули когда пытались торф поворовать. Летом поле становилось абсолютно сухое, но на нем постоянно местные бабки пасли коз. Бабки померли, коз в деревне больше нет, поле всё заболотило, и заросло кустами и разной ивой. Никаких мелиораций не было, домов, дамб, трубопроводов не копали. С другой стороны деревни опушка леса там местный житель пас пару лошадей, лошадей нет лет пятнадцать всё поле заросло соснами метров по 5 высотой. уже. Действительно скотинка за жалкие десять лет может поменять местность. А вот если всю тундру «засеять» зубрами/бизонами, сколько мяса/тушенки страна сможет продавать заграницу в валютном эквиваленте, поддерживая воспроизводство экосистемы?

npocmu

23.04.2019 20:49А вот если всю тундру «засеять» зубрами/бизонами, сколько мяса/тушенки страна сможет продавать заграницу в валютном эквиваленте

Мне кажется, что именно так рассуждали протоЗимовы, когда планировали все поля засадить борщевиком. Чем это кончилось мы все видим.

Как бы постПафнутиям не пришлось расхлебывать последствия деятельности нынешних Зимовых.

Как он радуется:

2-3 года и могучие леса исчезают. Не нужны мамонты, оленята справляются.

Только свести лес легко — а восстановить совсем не просто.

Sergey371

23.04.2019 18:46Позволю себе разместить ссылку на видео чуть по свежее и о том же самом уже рассказывает сын Сергея Зимова: Мамонтовые степи: назад в будущее. Никита Зимов.

stalactite

24.04.2019 09:11В следующей статье, пожалуйста, повнимательнее в материалу. Очень много скриншотов с табличкой из выхода из полноэкранного режима. И много подчеркнутых слов в ворде.

zzzzzzzzzzzz

24.04.2019 15:20Что-то у меня не сходится при прочтении.

1) Начали про «как избежать глобального потепления». Ок, допустим, в условиях мерзлоты развели животных, появились пастбища, часть углерода изымается из атмосферы и «консервируется» за счёт мерзлоты. А при чём тогда тут парк под Тулой? Мерзлоты нет, углерода сколько из атмосферы пришло, столько и ушло… В чём идея этого парка?

2) Вернёмся на север. За счёт мерзлоты «консервируется» не только углерод, но вместе с ним и азот, необходимый для формирования пастбищ. Т.е. он должен поступать извне? Каким образом?

3) А зачем вообще нужны парки с заборами? Почему всё то же не происходит естественным путём? (это про север речь, под Тулой-то заборы понятны)

npocmu

24.04.2019 17:03По поводу п.3 предположу, что умные люди понимают, что таких как Зимов надо держать за высоким забором. Видимо уроки Австралии, борщевика и т.п. безответственных экологических авантюр идут впрок.

Zalechi

Ничего себе название. Ранее читал первую статью, но эту не осилил.

Zalechi

Ребята, название изменили, так что не лютуйте. Автор же не удосужился в комментарие извиниться, а тихо сменил заголовок статьи. Изначально там было примерно так: «Какать полезно..» короче длинное название статьи и первое слово смотри выше.

А в остальном, — первая статья читалась легче, а вторая часть ровно наоборот.

Zalechi

О боже, ну почему фотки не в спойлерах? Как же трудно постоянно возвращаться к просмотру комментариев на моем ADSL соединении.