В наше время непрерывных потоков информации, развития науки и ее популяризации, с увлечением социальными сетями и различными медиаплатформами как никогда стоит вопрос о качестве этой самой информации. Помимо вирусности распространения настоящим бичом соцсетей становится моментальное нахождение и сплочение единомышленников вокруг практически любой идеи – как радикально политически окрашенной, так и совершенно абсурдной. Если даже сторонников идей вроде плоской Земли набирается критическая масса, чтобы их количество и уверенность в себе позволяли им самоподдерживаться и психологически сопротивляться даже простейшим и железным логическим доводам, что же говорить о более сложных темах, требующих специальных знаний? Конечно, это касается массового сознания. Специалистов подобные вещи практически не затрагивают, потому что образование позволяет им отличить факты от лженауки и медиа-мифов.

Но гораздо более коварным по сравнению со лженаукой является случай, когда профессионал в области науки по каким-то причинам одурачивает сам себя. То ли гоняясь за сенсационным открытием, то ли окрыленный результатами и не желающий сдаваться, ученый становится невидимым вредоносным элементом внутри научного сообщества. Он гордится своими результатами, он публикует их, он вызывает дискуссии. И даже находит сторонников своему открытию, которого на самом деле нет. Феномену, который он выдумал незаметно для себя, в самом процессе своих исследований, даже не имея умысла на подлог.

Происхождение термина

Американский химик Ирвинг Лэнгмюр известен как первооткрыватель уравнения изотермы адсорбции и лауреат Нобелевской премии 1932 года по химии за свои работы в области поверхностных явлений. Даже будучи популяризатором науки, он никогда не публиковал своих исследований такого явления, как науки патологической. Более тридцати лет проработав в лабораториях компании General Electric (а в год получения Нобелевской премии он стал ее директором), он, будучи в уже преклонном возрасте, изложил свои взгляды в достаточно узком кругу специализированной публики – на коллоквиуме в Knolls Research Laboratory 18 декабря 1953 года.

Ирвинг Лэнгмюр

Термин «патологическая наука» мог так и остаться в одних лишь воспоминаниях немногочисленных свидетелей как рассказ о нескольких научных курьезах. Была сделана запись доклада на аудиопленку, впоследствии утраченная. И только после смерти Лэнгмюра, при разборе его бумаг в Библиотеке Конгресса США, была найдена долгоиграющая пластинка с копией той пленки. Эта запись, в свою очередь, была стенографирована Р.Н. Холлом и выпущена General Electric Laboratories под каталожным номером No. 68-C-035 в апреле 1968 года. Впоследствии данная стенограмма с приложенным иллюстративным материалом была отсканирована, и теперь, после такого долгого пути, доступна в Интернете.

Лэнгмюр приводит разбор кейсов, вызывавших смех в аудитории даже во время его выступления, всего пару-тройку десятилетий спустя описанных им опытов. Но выводы из своего наблюдения он делает самые серьезные – еще бы, ведь если научное сообщество только что могло быть настолько незрелым, что его одурачивали просто некорректной постановкой экспериментов – это повод серьезно задуматься, систематизировать подобные случаи и предотвратить их появление.

С полным текстом выступления Лэнгмюра в оригинале можно ознакомиться здесь. При желании читателей я могу перевести стенограмму целиком, отдельным постом. Здесь же я перескажу суть описываемых им примеров и сделанные им важные выводы.

Эффект Дэвиса-Барнса

В 1929 году профессором Колумбийского университета США Бергеном Дэвисом был обнаружен интересный эффект. Краткая идея эксперимента заключалась в следующем.

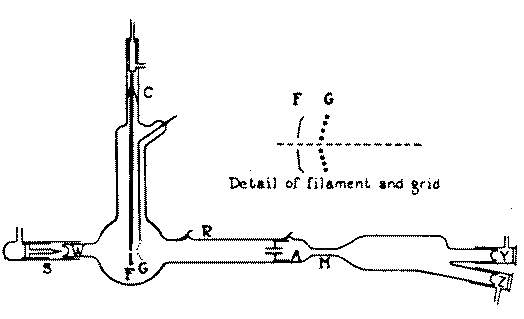

Установка Дэвиса. Источник

Имеется альфа-активный материал (небезызвестный полоний), из которого получают поток альфа-частиц. Их можно пустить по вакуумной трубке (из точки S на рисунке). Поток альфа-частиц летит строго прямо, но если включить рядом магнитное поле, то под его действием альфа-частицы отклонятся на известную величину. Тогда без поля лучи будут приходить в конец трубки (Y), а при наложении поля – в боковой отросток (Z).

Теперь параллельно радиоактивному потоку частиц запустим поток электронов. Установим в трубке катод (F) с отверстием в центре. Он будет излучателем электронов, а радиация пойдет дальше через отверстие. Идея заключается в том, что теперь параллельно друг другу идут два потока частиц: тяжелые альфа-частицы с зарядом 2+ и электроны с зарядом -. По идее исследователей, частицы должны были «рекомбинировать» (грубо говоря, слиться), образовав поток измененных альфа-частиц с одним положительным зарядом вместо двух. Но пункт назначения Z был точно рассчитан, исходя из скорости альфа-частиц и величины их заряда. Значит, «однозарядные» альфа-частицы должны были отклоняться под действием магнитного поля слабее, не попадая в Y- и Z-концы трубки. Остается только вмонтировать в трубку на ее Y- и Z- концах фосфоресцирующий материал (Дэвис использовал матрицы из сульфида цинка), и можно подсчитывать вручную вспышки от каждой прилетающей в экран альфа-частицы.

Напомню идею: обычные альфа-частицы под действием магнитного поля должны были попадать в экран Z, а «однозарядные», поглотившие электрон от катода – пролетать мимо. Но Дэвис и его коллега Барнс сделали поразительное, с их точки зрения, открытие. Чтобы изменять скорость потока электронов, они прикладывали к катоду различное напряжение. И энергии, на которых они наблюдали выраженный захват электронов альфа-частицами, точно совпадали с энергиями орбит в модели атома Бора! Таких уровней было открыто несколько, в диапазоне соответствовавших напряжений катода от 300 до 1000 вольт. При этом каждый пик поглощения лежал в очень узкой области, порядка 0,01 вольт.

Это сейчас мы с вами знаем, что боровская модель атома неполна и верна только для так называемых водородоподобных ядер. Но тогда данные Дэвиса и Барнса стали предметом дискуссии, более того, ученые сами пригласили Лэнгмюра засвидетельствовать их эксперимент!

Лэнгмюр отозвался на предложение, и со своим коллегой доктором Уитни приехал к Дэвису в его лабораторию в Колумбийском университете, в Нью-Йорк. В темной комнате коллега Дэвиса Барнс продемонстрировал свои опыты с установкой, подсчитывая в темноте вспышки на фосфоресцирующем экране. В ходе опытов Лэнгмюр высказывал свои сомнения Барнсу: во-первых, при каком уровне накала катода начинает проявляться эффект, и зависит ли он вообще от плотности потока электронов? Во-вторых, как выходит, что даже при низких потоках электронов такого короткого совместного полета хватает на рекомбинацию с альфа-частицами? И получил немедленные ответы: эффект не зависит от потока электронов, они будут захватываться даже если катод будет комнатной температуры. Все равно, согласно уравнению Ричардсона, катодом будут испускаться электроны. Ну а что до малого времени полета частиц параллельно, то электрон – это ведь волна, а значит, может теоретически существовать в любом месте трубки и всегда находит, с кем рекомбинировать. Все же, было достаточно странно, что в любых условиях рекомбинация всегда составляла около 80%, вне зависимости от мощности потока электронов.

Лэнгмюр в деталях описывает все недочеты проделанных опытов. В первую очередь, никто не удосужился нормировать наблюдаемые вспышки света на время. Лэнгмюр с секундомером засек, что Барнс наблюдал вспышки от 70 до 110 секунд, утверждая, что всегда считает по две минуты. Да и само понятие вспышек было неоднозначным – Лэнгмюр заметил, что в микроскоп, направленный на сульфидно-цинковый экран, видны не только «прямые попадания» альфа-частиц, но и паразитные боковые вспышки за пределом поля зрения. Лэнгмюр и Уитни игнорировали эти засветы, попробовав считать вспышки самостоятельно, в то время как Барнс, похоже, учитывал их в эксперименте. Далее, было сомнительно, как Халл, ассистент Барнса, умудрялся задавать точно необходимое напряжение. Он крутил ручку потенциометра, градуированного от 0 до 1000 В, и устанавливал там аж сотые доли вольта. Кроме того, в какой-то момент Барнсу не понравился один из экспериментов, где они не нашли пик, ранее обнаруженный ими на 325,01 вольта. 325,02 вольта тоже не дали нужный результат. Поэтому Халл выставил значение в 325,015(!) вольт.

Наблюдая за ним, Лэнгмюр понял одну вещь. Хотя все дело происходило в затемненной комнате, чтобы никакой посторонний свет не мешал считать вспышки в микроскопе, шкала потенциометра перед Халлом была освещена. В контрольных сериях экспериментов напряжение не прикладывалось, и Халл не трогал ручку потенциометра, просто откинувшись в кресле. Это мог видеть Барнс, а значит, эксперимент не был слепым в самом прямом смысле слова. Далее в дело вступил Лэнгмюр. Поначалу он незаметно попросил Халла «съехать» с искомого напряжения на десятую долю вольта, затем на вольт. Затем даже в контрольных сериях делать вид, что он регулирует какое-то напряжение ручкой прибора. В результате, когда набралась серия измерений, в которых верные и ошибочные данные разделились поровну (нулевая гипотеза), Лэнгмюр заявил Барнсу, что тот на самом деле ничего не измерял. Ни сегодня, ни до этого.

Барнс немедленно ответил, что вакуумная трубка просто оказалась загазована. А на вопрос, разве это не та установка, на которой получал свои данные Дэвис, возразил: это так, но ведь мы всегда проводили опытное и контрольное измерение, с напряжением и без. Дэвис, в отличие от Барнса, не давал моментальных объяснений, а просто был потрясен и не мог поверить в происходящее. Лэнгмюр написал 22-х страничную статью с разбором эксперимента Дэвиса и Барнса, и их опыты перестали воспроизводить и цитировать.

Видимые и невидимые лучи

Следующий приводимый Лэнгмюром пример в некотором роде похож на предыдущий. В 1903 известный французский ученый Проспер-Рене Блондло, член Академии наук, экспериментировал с рентгеновскими источниками.

По его данным, если рентгеновский источник (нагретую платиновую проволоку или лампу Нернста) поместить в железную капсулу, закрытую с одного конца толстым слоем алюминия, то получается поток лучей. Он назвал их N-лучами. Особенностью их наблюдения было то, что они проявлялись на слабо освещенных объектах. Блондло утверждал, что необходимо сидеть в темноте и смотреть на слабо освещенный объект, например, на фосфоресцирующий экран или лист бумаги. При этом ни в коем случае нельзя смотреть на сам источник. Тогда, при должной тренировке, становится возможным увидеть N-лучи, падающие на экран. Исследования Блондло ширились, он обнаружил свойство N-лучей запасаться в материалах, например, напитывал ими кирпич, а затем смотрел на N-лучи, испускаемые кирпичом. При этом он не мог принести в лабораторию сразу центнер кирпичей и изучать более яркие N-лучи, поскольку их интенсивность оставалась неизменной и требовала темной комнаты и «развитого навыка наблюдения».

В случае с Блондло независимым наблюдателем стал заинтересовавшийся его экспериментами Р.У. Вуд. Вуд присутствовал на новых экспериментах Блондло, который решил подробнее изучить оптические свойства своих лучей. Поскольку алюминий был для них проницаем, Блондло пошел еще дальше, изготовив алюминиевую призму(!) и начав скрупулезно изучать углы преломления N-лучей. Наблюдавший за этим Вуд самым бесцеремонным образом опроверг все эксперименты Блондло: воспользовавшись столь необходимой в лаборатории темнотой, он попросту спрятал алюминиевую призму к себе в карман.

Второй описанный на коллоквиуме Лэнгмюра случай патологической науки с лучистой энергией очень слабой интенсивности относится к России. Биолог Александр Гурвич в 1920-х годах описал биофотоны – сверхслабое ультрафиолетовое излучение, испускаемое корнями растений. Он описывал, как корни от лука, посаженного рядом с другим, отклоняются к первому растению. При этом эффекта не наблюдается, если между растениями есть кварцевая пластина, а обычное стекло, пропускающее биофотоны, вызывает описанный эффект. Гурвич назвал эти лучи «митогенетическими», и, по словам Лэнгмюра, в то время было множество публикаций на эту тему. Следует отметить, что в наше время существование испускаемых растениями малых доз фотонов не оспаривается. Ведутся лишь дискуссии об их природе, как о какой-то из разновидностей хемолюминесценции, но точно не об их способности стимулировать рост и развитие растений.

Еще один феномен, на который обратил внимание Лэнгмюр в своем выступлении – это так называемый эффект Эллисона. Фред Эллисон в ходе своих экспериментов в 1927 году открыл ни больше ни меньше, чем два новых химических элемента, названных им алабамин и вирджиний, а также ряд изотопов. Его исследования тоже вызывали бурную научную дискуссию, и, по словам Лэнгмюра, эффекту Эллисона были посвящены в свое время сотни научных публикаций.

В отличие от мнимых лучей или совершенно произвольно подсчитанных вспышек света, установка Эллисона была сколь сложна, настолько же и логична. В ней опять использовалась вспышка света, на этот раз от электрической искры, и внешнее магнитное поле. Свет от вспышки проходил через поляризатор (призму Николя), а затем – через раствор какого-либо вещества, помещенного в электромагнитную катушку. Магнитное поле поворачивало плоскость поляризованного света в жидкости (эффект Фарадея), и на выходе можно было наблюдать интенсивность света (совпадение или несовпадение плоскости поляризации). Идея была в том, чтобы, возбуждая искру и катушку магнитного поля от одного источника, измерять время релаксации в растворе – как долго сохраняется поворот плоскости поляризации. Внося в электрическую схему компенсирующее запаздывание (разбирающимся в авто будет наглядной аналогия с углом опережения зажигания), можно было измерять время релаксации с удивительной точностью – до 300 пс.

Оказалось, что у многих веществ есть свое характеристическое время запаздывания, более того, сложные соединения демонстрировали свойство аддитивности. Сигнал от этилацетата был суммой сигналов от этанола и уксусной кислоты. Эффект стабильно проявлялся начиная с концентраций в 10 нмоль и не зависел от дальнейшего повышения концентрации, то есть, вещества могло быть очень мало, но оно при этом хорошо регистрировалось. Эллисон с успехом детектировал существующие соединения и открывал своим методом новые элементы и изотопы. Глава химического факультета Калифорнийского университета Венделл Латимер использовал метод Эллисона и обнаружил изотоп трития. По словам Лэнгмюра, он встречался с Латимером спустя несколько лет после его небольшой публикации о тритии. Тот рассказал, что странным образом после этой работы он больше не смог повторить собственных результатов методом Эллисона, хотя был абсолютно уверен в том, что делал, контролировал и перепроверял себя. В то же время Американское Химическое общество после оживленных дискуссий все же отказалось больше принимать к публикации какие-либо статьи по этому методу. Было сделано исключение для одной, всего одной работы – но в ней авторы передали самому Эллисону два или три десятка растворов, зашифровав образцы и строго не раскрывая их состава. Тот определил их все безошибочно, даже несмотря на микромолярные концентрации некоторых из них.

Так что же это было? Сам Лэнгмюр открыто оставляет этот вопрос слушателям своего доклада, не обсуждая природу происхождения эффектов, которые затуманили разум своим первооткрывателям. Помимо то ли работавшего, то ли ненаучного эффекта Эллисона он указывает на то, что в случае Барнса и Дэвиса не было подлога, в самом начале Барнс просто принес Дэвису свои наблюдения, а уже тот после вычислений вдруг обнаружил их совпадение с боровской теорией атома. Но, несмотря на неопределенность в самих причинах возникновения патологической науки, Лэнгмюр делает акцент на характерных особенностях экспериментов, из которых выводятся основные

Признаки патологической науки

- Максимальный наблюдаемый эффект вызывается неким феноменом очень малой интенсивности, при этом усиление его интенсивности не дает увеличения эффекта. Это оказывается верным для всех приведенных примеров. У Дэвиса и Барнса всегда рекомбинировало 80% альфа-частиц, Блондло не мог построить прожектор N-лучей, простое облучение ультрафиолетовой лампой растущего лука не давало «митогенетического» эффекта, а Эллисону было все равно, один моль или один микромоль вещества в колбе – на релаксацию поляризованного света это не влияло.

- Значение эффекта находится на границе восприятия или требует многочисленных повторов для статистической достоверности. Как для достижения нужного количества изогнутых в сторону друг друга луковичных корней, так и для получения нужного числа вспышек от альфа-частиц исследователи проводили новые и новые опыты. Погнавшись за неким фантомом, ученые уже не отступали, пока по абсолютному количеству не набиралось достаточное число свидетельств «в пользу» наблюдаемого эффекта.

- Заявления о чрезвычайной точности. Вуд спрашивал у Блондло, как он измеряет преломление пучка толщиной в 2 мм сотыми долями милиметра точно так же, как и Лэнгмюр посмеивался над Дэвисом и Барнсом, регулировавшими 0,01 вольт ручкой киловольтного потенциометра. Явления чрезвычайно малой интенсивности требуют чрезмерно точных измерений эффекта, который, правда, согласно пункту 1 не меняется по величине.

- Фантастические объяснения, идущие вразрез с экспериментом. Блондло утверждал, что не стоит ждать от N-лучей поведения по законам классической физики, поскольку принципы, по которым они распространяются, явно другие. Источником N-лучей являлись многие предметы – кирпичи, даже люди. Да и объяснение Барнса о волновых свойствах электрона, благодаря чему он всегда оказывается в нужном месте вакуумной трубки и рекомбинирует, выглядит сомнительно.

- Все несоответствия разрешаются разными обстоятельствами и объяснениями, выдаваемыми с ходу. У Барнса был готов немедленный ответ на все замечания Лэнгмюра: трубка загазована, электроны обладают волновыми свойствами, катод даже при комнатной температуре испускает электроны, матрица дает засвет от радиоактивного загрязнения.

- Соотношение последователей и критиков поначалу составляет примерно 50/50, затем первые постепенно исчезают. Пока критики не разбивают теорию окончательно, в научной среде активно обсуждается новый феномен и публикуется множество работ. Но впоследствии интерес, публикации и заявления об успехе от последователей куда-то исчезают, и спустя пару десятилетий даже в кругу специалистов Лэнгмюру приходится специально уточнять, что было время, когда интерес к некоему необычному методу был очень велик.

А что потом?

Прошло больше полувека спустя того важного, но мало кем замеченного коллоквиума Лэнгмюра. Пригодился ли его анализ? Знает ли история еще примеры исследований, попадающих под признаки патологической науки? Можно уверенно утверждать, что да.

В 1962 году советским химиком Николаем Федякиным, а после этого, в отдельных экспериментах – членом-корреспондентом АН СССР Борисом Дерягиным была открыта новая форма воды. В результате длительных экспериментов с водой в длинных тонких капиллярах в водной среде возникала еще одна фаза, названная поливодой. Свойства этой воды впечатляли: повышалась плотность, резко возрастала температура кипения с одновременным падением температуры замерзания. Необычные свойства поражали воображение, и, хотя поливоду не всегда удавалось получить, а капилляры с диаметром 0,1 мм создавали дополнительные сложности в экспериментах, ей занялись всерьез. До конца 60-х годов, впрочем, эта вода оставалась за Железным занавесом ввиду языкового барьера – статьи о поливоде печатались только в русскоязычных рецензируемых журналах.

Впрочем, все, что проникало из-за Железного занавеса, представало не в лучшем свете благодаря все тем же упомянутым в начале медиа. В 1969 году Эллис Липпинкот публикует статью о спектральных свойствах поливоды в Science, что приводит к шквалу публикаций как в рецензируемых, так и в массовых изданиях. Кто-то из ученых с успехом повторяет, а кто-то не может подтвердить данных Дерягина, в лучших традициях равного распределения последователей и скептиков по Лэнгмюру. В обществе, заряженном Холодной войной, возникают мнения о «поливодном отставании» от СССР, по аналогии с «ракетным отставанием» в стратегическом ядерном арсенале, и даже проводятся параллели между новой водой и «льдом-девять» из известного романа Курта Воннегута «Колыбель для кошки» (речь в романе идет о модифицированном льде, который может необратимо превращать в себя всю воду на Земле, с которой контактирует). Тем любопытнее выглядит совпадение, что характер главного героя написанной за шесть лет до этого книги Воннегут списал с… Лэнгмюра! Тот работал с его старшим братом, Бернардом Воннегутом, в General Electric. Бернард, физхимик и исследователь атмосферы, является изобретателем метода принудительного осаждения облаков распылением на них кристаллов йодида серебра. Но это все так, к слову.

На фоне споров насчет природы поливоды все же нашелся человек, выступивший в уже знакомом нам по кейсам из доклада Лэнгмюра амплуа. Американский профессор Денис Руссо сделал ИК-спектрометрическое исследование поливоды и заметил характерные признаки обычных ионов солей. Тогда он сделал довольно циничную вещь: поиграв в гандбол, он собрал свой собственный пот и показал, что его свойства сходны со свойствами поливоды. Спровоцировав очередной поток экспериментов и публикаций, он добился истины: никто больше не смог получить поливоду, она оказалась обычной водой с биологическими и неорганическими примесями, а изменение свойств объяснялось банальными эбулиоскопическими и криоскопическими свойствами примесей. В 1973 году Дерягин опубликовал официальное опровержение своих данных.

Вместо послесловия

Что такое лженаука – известно практически всем. В отличие от нее, патологическая наука гораздо более незаметна, а потому недооценена и не менее опасна. Она является удивительным примером коллективного самообмана, так же легко захватывающего умы специалистов, как и рассыпающегося в одночасье в прах. Но ее основные признаки все-таки довольно специфичны и выдерживают проверку практическим применением.

Поэтому скажите, уважаемые читатели, считаете ли вы в свете вышесказанного и недавно написанного работы по двигателю EMDrive патологической наукой?

П.С.: Также хочу узнать мнение, хотите ли вы полный перевод коллоквиума Лэнгмюра отдельным постом. Спасибо за прочтение.

Комментарии (67)

Shkaff

01.06.2018 09:32Самая большая опасность патологической науки в том, что в условиях современного кризиса воспроизводства становится все сложнее отличить ее. Особенно когда речь идет не о чем-то сверхпопулярном, так что не так много людей обращает внимание на эти работы в первую очередь. Поскольку журналы не хотят публиковать повторы экспериментов, а публикации нужны всем, не самые сильные ученые оказываются вынуждены «выжимать» из своих исследований непременные открытия, что приводит к необъективности и выдавание желаемого за действительное. А так как их все равно никто не проверит — порочный круг продолжается, затягивая все больше людей.

Финансирование, время, студенты — все это переваривается в таких работах, имея выходом публикации в средней руки журналах и деградацию науки в целом.

AngusMetall

01.06.2018 09:43Само страшное, это когда из за лженауки умирают люди. Того же Маккиарини вспомнить к примеру.

ZurgInq

01.06.2018 09:47Всё же не очень понятны критерии «патологической науки». Привидённые шесть критериев сами по себе настолько размыты, что под них можно будет подвести практически любое громкое исследование с не однозначными результатами. Например открытие квантовых эффектов на первых этапах вполне могли подходить под эти критерии. А сейчас туда можно приписать теорию струн и прочие очень спорные вещи где научное сообщество не может определиться не один десяток лет.

Vsevo10d Автор

01.06.2018 09:57Критерии разработаны самим Лэнгмюром. Мне тоже не все кажутся удачными, я бы объединил четвёртый и пятый критерии в один. Но факт тот, что за теориями струн и прочие — стоят серьёзные теоретические выкладки и несмотря на это, они не выходят за рамки гипотез. Патологическая наука же претендует на новое знание здесь и сейчас, зачастую ломая законы. Да, квантовая физика тоже поначалу выглядела как нечто странное, но она была вовремя разработана теоретически и подтверждена экспериментально. А силу экспериментов нельзя снимать со счетов, классический опыт Майкельсона-Морли ставился для подтверждения теории эфира, но железно опроверг её.

kauri_39

01.06.2018 14:01-1Объясните, пожалуйста, как может опровергнуть теорию эфира эксперимент, в котором определялись наличие и скорость лишь горизонтального движения эфира относительно поверхности Земли? По-моему, он может опровергнуть только существование «эфирного ветра», а не существование эфира вообще.

Отрицание эфира как среды, заполняющей всё пространство, привело к его подмене абстракцией — пространством-временем. Но вскоре в физике микромира пришлось вводить аналог эфира — физический вакуум. Потому что ни пустота (вакуум), ни математические абстракции не могут вызывать Лэмбовский сдвиг реальных частиц. А в космологии пришлось вводить космический вакуум (тёмную энергию), потому что только реальная энергетически плотная среда может при расширении раздвигать реальные скопления галактик.

Поэтому можно считать, что поспешное устранение из физики эфира — это шаг в сторону патологической науки. Теперь он аукается тем, что вместо работающей теории квантовой гравитации мы до сих пор имеем ОТО, которая не работает в космологии без поправки в виде тёмной материи. К сожалению, слишком много ресурсов научного сообщества отвлекается на выяснение природы гипотетической тёмной материи, вместо того чтобы выяснять природу гравитации — взаимодействия материи и окружающей её плотной среды.

Hardcoin

01.06.2018 19:25Давайте вашу математическую модель, посмотрим. Гравитационное линзирование ваша модель объясняет? А поправки ко времени от скорости вводить нужно будет? Или время универсальное у вас?

Может и правда, земля — центр вселенной, потому и эфирного ветра нет.

kauri_39

01.06.2018 20:44-3Если вы разбираетесь в математической логике, то должны понимать и обычную. А она даёт и другой вариант отсутствия эфирного ветра. Для этого эфир должен втекать в Землю с ускорением свободного падения. Что и образует гравполе Земли.

Причина такого движения эфира — его поглощение материей, что сопровождается снижением его плотности вблизи массивных тел. Именно это вызывает, в частности, снижение частоты фотонов, излучаемых цезием в атомных часах. Эфир не накапливается в частицах материи, а выводится в 5 измерение, о его сущности — в первой моей публикации.

Доказательством такого движения эфира служат, фактически, опыты Галилея, бросавшего ядра разной массы с Пизанской башни. Так же равное ускорение придаёт скоплениям галактик эфир в ходе своего космологического расширения. Все они — тяжёлые и лёгкие — улетают от нас с одинаковой скоростью, зависящей лишь от протяжённости расширяющейся вселенской среды. Поэтому сходное происхождение у космологического и гравитационного покраснения фотонов и у образования горизонта событий вокруг чёрных дыр и вокруг наблюдаемой части Вселенной. Считайте это философской гипотезой.

Hardcoin

02.06.2018 12:52+1На философскую гипотезу не похоже. Философия — она больше о процессе мышления и познания. Похоже на физическую гипотезу. Можете дать формулу движения эфира, согласующуюся с экспериментом?

kauri_39

02.06.2018 13:21-4Это именно философская гипотеза. Я же показал вам ошибку в мышлении физиков, отвергших эфир на основании отсутствия его обтекания летящей в нём Земли. Если эфир не обтекает Землю, а почти вертикально втекает в неё и поглощается её материей, то опыты Майкельсона этого не могли показать. Зато это показывали опыты Галилея, и на это наводила гипотеза Ньютона о природе гравитации («Оптика», 3-я книга, 21 вопрос). Гравитационное покраснение фотонов это тоже показывает, но объясняется уже по-другому — в рамках ОТО.

pacaya

02.06.2018 18:11+2чтобы это можно было назвать “ошибкой в мышлении физиков”, необходим количественный аппарат. Какова плотность эфира, обладает ли он массой, какой у него импульс соответственно. Как он взаимодействует с материей на макро и микро уровне. Рассчитайте все основные формулы с его участием и докажите, что у вас получается непротиворечивая физика, могущая объяснить все современные явления. И только после этого говорите про “ошибки в мышлении физиков”.

kauri_39

02.06.2018 20:11Знаете, я тоже сомневаюсь, что решение отвергнуть эфир вообще на основании отсутствия его проявления в частном случае — это ошибка в мышлении физиков. Не нужно никакого «количественного аппарата», достаточно мыслить по аналогии: пока не проверил все свои карманы, рано говорить, что забыл деньги дома. Видимо, здесь изъян в моральном облике учёных. Они ведь тоже люди с их страстями, борьбой с конкурентами.

Вот и здесь кипят похожие страсти: мне ставят минусы, снижают карму, стремясь выключить из диалога. Но ни один из поборников науки не ответил: «отсутствие эфирного ветра было достаточно для исключения эфира вообще, потому что...» И не ответит, потому что с логикой у него всё в порядке.

pacaya

02.06.2018 20:26+1Вы хоть википедию читали на эту тему? Ученые долго “проверяли свои карманы” в попытках таки найти эфир или обосновать целый набор нестыковок между разными его моделями и экспериментальными данными. Отказ от эфира произошел как раз из-за того, что все известные явления получилось непротиворечиво описать не используя его, как сущность. А вот ни одна из теорий эфира не может похвалиться такой полнотой и непротиворечивостью…

kauri_39

02.06.2018 21:37Да, я в теме. И знаю, что в вертикальной плоскости эфир не искали, не успели найти. Паунд и Ребки нашли гравитационное покраснение фотонов, и если бы от эфира к этому времени не отказались, то его можно было бы объяснить через эффект снижения частоты волн, распространяющихся во встречном потоке среды. Он аналогичен эффекту Доплера, где среда неподвижна, а удаляется источник волн.

По-моему, сущность эфира как плотной среды скрыта в понятии «пространство-время». Я это пытался здесь выяснить в недавних вопросах. Например, искривлённая метрика пространства-времени жёстко указывает телам, где им быть в следующий момент времени. Это описывается в ОТО, но в ней не объясняется — что переводит тела в их новые координаты (без мат.абстракций). И только анализ движения тел под воздействием гравволн позволяет выявить плотную природу «ткани пространства»…

Hardcoin

03.06.2018 22:18+1То, что вы назвали её философской гипотезой, не делает её философской гипотезой. Ваша идея из области физики, а не философии (её современной области, а не древнегреческой)

Они отвергли не идею эфира вообще. Не все возможные варианты эфира, а конкретную гипотезу, в которой земля через этот эфир летела и в которой эфир — это такое пространство. Главная система отсчёта.

Идеи, что эфир "увлекается" Землёй или "поглощается" ей, никто серьезно пока не разработал. Поэтому отвергать пока нечего — пока нет внятной гипотезы, которая была бы лучше СТО.

Будет гипотеза — будет и предмет для принятия или отвержения. У вас пока умозрительная идея, ни капли не проработанная с точки зрения вычислений.

qbertych

01.06.2018 14:30Будем честны, все-таки эти критерии крайне непоследовательны (видимо, потому, что Лэнгмюр их придумал, опираясь на очень небольшую выборку, плюс это было 60 лет назад). Часть из них относится к личным качествам ученого, часть — к техническим особенностям, а критерий про "не надо измерять пол-Вольта киловольтметром" — это вообще не критерий, это здравый смысл, который школьникам преподают.

И это мы еще не обсуждаем, что теория катастроф (появившаяся через несколько лет после Лэнгмюра) успешно не подпадает под первый критерий, эксперименты по неравенствам Белла — под второй, а темная материя — под четвертый.

useluch

03.06.2018 13:48Нужно рассматривать критерии не по отдельности, а в совокупности. Ну и противоречие здравому смыслу — тоже критерий.

kauri_39

01.06.2018 14:33-3И согласитесь, что-то есть патологическое в снижении кармы оппоненту без объяснения причин…

Shkaff

01.06.2018 14:46+2Это я минуснул, за былое. Просто обратил внимание, что после слияния карма обнулилась, и мой минус пропал. Мне кажется, что идеи, которые вы продвигаете — антинаучны и вредны для ресурса. Давние попытки ведения с диалога с вами не привели ни к чему.

qbertych

01.06.2018 14:50+2И я тоже, по той же причине.

Комментарии его я давно не читаю, потому что это поток бессвязного бреда. И по всей видимости, далеко не я один.

kauri_39

01.06.2018 16:20Спасибо за откровенность.

Сразу вспомнил Высоцкого: «Расстреливать два раза уставы не велят». Здесь, значит, не тот случай, ладно, это эмоции.

Если бы мои идеи, выраженные в этой теме, были действительно антинаучны, то они в первую очередь были бы нелогичны и противоречили историческим фактам. И их опровержение заняло бы здесь не больше места, чем их изложение. Видимо, это не так. Поэтому применяется давняя тактика «ведения диалога» с инакомыслящими. Значит, если этот мой и другие мои вопросы останутся без ответа, то, по-вашему, это пойдёт на пользу ресурсу. Ресурс, видимо, не против.

Kanut79

01.06.2018 16:26+1Если бы мои идеи, выраженные в этой теме, были действительно антинаучны, то они в первую очередь были бы нелогичны и противоречили историческим фактам. И их опровержение заняло бы здесь не больше места, чем их изложение.

Я вот вам сейчас заявлю что бог существует и попрошу опреовергнуть данное заявление. Справитесь?

А ваши идеи, вы уж извините, отличаются от моего заявления только количеством текста :)

Shkaff

01.06.2018 16:41+1Наверное, не тот случай. Мне не интересно отвечать на ваши комментарии, раньше отвечал, но понял, что это достаточно бессмысленно. Отмечу, что не каждый ваш комментарий мне кажется плохим, иногда вы задаете правильные вопросы. Мой минус — не за мнение в этой конкретно теме, а в сумме за время наблюдения за вашими комментариями: за «разумные фотоны», «эфиродинамику» и прочую чепуху.

Добавлю, на мой взгляд, ваш случай — наиболее сложный и опасный для научно-популярных дискуссий: когда антинаучные идеи (чтобы получить о них представление, достаточно взглянуть на ваши статьи) преподносятся вместе с правильными вопросами (и как ответы на эти вопросы), при этом в достаточно спокойном тоне и с видом профессионала. Это дает людям, находящимся вне контекста, неправильное представление о состоянии дел, запутывая их больше, чем разъясняя. При этом даже короткий диалог показывает вашу некомпетентность в физике и математике, что не раз было продемонстрировано разными людьми здесь (и не только).

kauri_39

01.06.2018 19:57-1Я не скрываю, что я не физик и не математик, что я философ-дилетант. Могу логически мыслить и ставить верные вопросы, обобщать знания о мире, накопленные не только физиками, но и биологами. По-моему, для ресурса только польза от такого философа, если на нём обитают любознательные люди.

Согласитесь, что в физике много не решённых проблем, рождённых в рамках нынешней научной парадигмы. Чтобы их решить, нужно выйти за рамки, оставаясь в ладу с логикой и наблюдаемыми фактами. Сложно выдумать новую математику для теории квантовой гравитации, решить проблему космологической постоянной — так пусть на этом поле вначале поломают копья философы, может, их идеи подскажут физикам выход из тупика.

А здесь пусть будет хоть какой-то вариант этого выхода — философский. Мы вполне можем дискутировать, пользуясь обычной логикой. Не хотите вы, пусть другие будут моими оппонентами. Есть среди них и те, кто находится «вне контекста», но «солдат ребёнка не обидит» — я никого не обманываю и демагогией не занимаюсь, это вы знаете. Могу заблуждаться, ошибаться, потому и задаю вопросы специалистам. Но если они молчат, то вынужден сам формулировать ответ.

Вот вам вопрос как специалисту: есть ли ограничения на вес отражательных зеркал в гравитационном интерферометре со стороны, скажем так, «двигательной способности» гравитационных волн? Волнам без разницы вес зеркал — что 4 кг, что 40 кг, что 400 кг, они сдвинут их одинаково? Это я к тому, что волны, передавая импульс зеркалам, сами должны им обладать, и если им без разницы вес и плотность сдвигаемой материи, то какую тогда плотность имеет волнующаяся «ткань пространства»?

Shkaff

01.06.2018 21:11Не хотите вы, пусть другие будут моими оппонентами.

Ну, очевидно, я не один такой. Мой один минус ничего бы не значил, будь ваша философия актуальна и интересна здесь — у вас было бы все хорошо. Раз люди даже не отвечают вам, значит, им это не нужно.

есть ли ограничения на вес отражательных зеркал в гравитационном интерферометре со стороны, скажем так, «двигательной способности» гравитационных волн? Волнам без разницы вес зеркал — что 4 кг, что 40 кг, что 400 кг, они сдвинут их одинаково?

«Двигательная способность» вообще не зависит от веса зеркал. Собственно, это же не реальное смещение их, а расширение пространства. Масса даже в уравнения не входит.

Это я к тому, что волны, передавая импульс зеркалам, сами должны им обладать, и если им без разницы вес и плотность сдвигаемой материи, то какую тогда плотность имеет волнующаяся «ткань пространства»?

Я честно говоря, не понимаю вашей логики. Почему пространство должно вообще обладать плотностью, чтобы «сдвигать» зеркала? Вы же понимаете, что зеркала не сдвигаются реально? И импульс, вообще говоря, зеркалам не передается. Кроме того, какой смысл вы вкладываете с слово «плотность»?

kauri_39

01.06.2018 22:50Спасибо за ответ по существу. Попробую прояснить свою логику. Я стремлюсь находить общее в разных явлениях, искать в них общую причину. Если мы говорим, что скопления галактик удаляются от нас (в нашей СО), движимые расширением пространства (оставаясь со своими скоростями в окружающей их области пространства), то и про отражательные зеркала можно говорить, что они попеременно удаляются и приближаются к делительному зеркалу, движимые гравитационными волнами. Да, это пространство расширяется/сужается между зеркалами, но — вместе с ними. Так же периодически меняется протяжённость пространства между дном озера и поплавком на воде, когда он колеблется на волнах. И это очень замечательно, что пространство, в отличие от воды, не реагирует на вес и плотность движимых им тел.

В понятие плотности пространства я вкладываю смысл, близкий к смыслу полной плотности энергии физического вакуума. Её значение в КТП определяется как почти планковская, но, в отличие от Ли Смолина, я не считаю его «самым неудачным предсказанием квантовой теории». Когда-то Эйнштейн считал введение в уравнения ОТО антигравитационной Лямбды «своей самой большой ошибкой», однако к ней вернулись, когда открыли ускоренное расширение Вселенной. Так и с планковской плотностью вакуума история может повториться.

Понятное дело, что антигравитационная энергия этой среды не может пересчитываться в массу обычной материи, и поэтому коллапс пространства нам не угрожает. А от повторения инфляционного расширения удерживает чуть менее плотная внешняя среда, в которой происходит расширение нашей и соседних вселенных.

Да, всё это можно считать философскими гипотезами для развития воображения на физические темы. Подкреплю их ещё такой картинкой. Представьте, что мы в корабле издалека начали свободное падение к некоему массивному телу. И замечаем, что чем дальше от нас другие малые тела, свободно падающие на это массивное тело, тем выше их скорость. Зависимость — как при космологическом разлёте скоплений. Даже приходящие от них фотоны краснеют в равной мере. Мы можем и тут ввести понятие расширения пространства, которое движет от нас впереди летящие тела. Но движущееся с телами пространство тихо поглощается материей массивного тела, а удары о его поверхность свободно падавших тел тихими не будут.

Shkaff

01.06.2018 23:26Ну вот этот коммент — прекрасная демонстрация. Мне просто нечего ответить на этот поток сознания. Вы пытаетесь в один коммент засунуть всю вашу «теорию», «подкрепляя» тезисы неправильно понятыми или вывернутыми наизнанку понятиями из физики. В итоге — нечитаемая каша, с очень слабыми (или понятными только вам) логическими связями.

Да, это пространство расширяется/сужается между зеркалами, но — вместе с ними. Так же периодически меняется протяжённость пространства между дном озера и поплавком на воде, когда он колеблется на волнах. И это очень замечательно, что пространство, в отличие от воды, не реагирует на вес и плотность движимых им тел.

Летели две вороны, одна зеленая, другая направо. И это очень замечательно, что одна, в отличие от другой, была очень голодна.

Если вы хотите что-то обсуждать, высказывайте одну мысль за раз, и не пишите простыней.

kauri_39

01.06.2018 23:43+1Да, вы правы, я стремлюсь подавать свои представления в комплексе, системно, а надо ограничиваться одной мыслью, постепенно прибавляя аргументы. Иначе всё воспринимается как «поток сознания» или «каша». Постараюсь исправиться.

Shkaff

01.06.2018 10:05Мне кажется, главный критерий, объединяющие все 6 — объективность самого ученого. Нормальный ученый жертвует красивыми результатами в пользу объективности, а псеводученый — наоборот. Псевдонаука закрывает глаза на мелкие недочеты, чтобы представить результат в наилучшем свете. Наука должна делать акцент на них, так как они могут компрометировать весь эксперимент.

Мне кажется, несогласие сообщества не имеет ничего общего с псевдонаукой. Условно теория струн не выдает желаемое за действительное, они говорят — вот тут и тут у нас проблемы, мы понятия не имеем, как их решить, и они все портят.

qbertych

01.06.2018 14:41Иными словами, научный метод.

Мне не совсем понятно, зачем придумывать термин "псевдонаука" для того, что научному методу не следует.

Блондо не занимался псевдонаукой — он просто слишком громко кричал и верил в то, в чем до конца не убедился.

Тот, кто измерял полсотни параметров на группе из шести мышей, не занимался псевдонаукой — он просто не знал статистики и не должен был быть допущен к этой работе.

Люди из emdrive и холодного термояда не занимаются псевдонаукой — они просто мошенники.

Shkaff

01.06.2018 14:48+1Может быть, чтобы как раз отличить всякое фричество и мошенничество от «честной» некомпетентности?

qbertych

01.06.2018 14:55Да ну, ради этого еще новый термин придумывать. Вот, скажем, ты его много раз раньше употреблял?

Shkaff

01.06.2018 14:58Я его увидел-то впервые сегодня с утра xD

Но если уж даже на вики статья есть, наверное, кому-то он нужен.

qbertych

01.06.2018 20:36Вот и я о том же =)

То, что на вики — это, имхо, обычная околонаучная статья с безнадежно устаревшими примерами. Блондо — это курьез, поливода — заблуждение, память воды — мошенничество.

Shkaff

01.06.2018 21:13Зато она меня привела на прекрасный список псевдонаучных тем, где я благополучно завис надолго…

amartology

01.06.2018 12:21То, что теория струн — не лженаука и не патологическая наука, до сих пор не доказано. Она все еще не может пройти проверку критерием Поппера.

Shkaff

01.06.2018 12:29Ой-ой… Критерий Поппера — это не лучший способ судить теорию. Теория струн может не иметь отношения к физике, это да, но что она не является лже или патологической наукой — никаких сомнений нет. Даже если это исключительно абстрактная математика — она не перестает быть наукой.

amartology

01.06.2018 12:58Критерий Поппера — это нормальный способ судить научную теорию, точнее даже не саму теорию, а ее практическую ценность. По вашей ссылке говорится о неправильном применении теорий Поппера, когда фальсифицируемость ставится во главу угла, а я говорю о том, что так как в современном состоянии теория струн принципиально неопровержима, это может быть патологичесой наукой, когда модную теорию продолжают развивать, несмотря на то, что она никак не помогает предсказывать события. Experimentum Crucis ни для одного, даже частного случая теории струн как не было предложено, так и нет сейчас. Теория струн плоха ровно тем, что постфактум она может объяснить любой исход любого эксперимента (см. критерий номер 5). А наш с вами диалог — очередное проявление критерия номер 6.

И это не вопрос техники (вспомним пресловутый бозон Хиггса), а именно вопрос построения теории и патологической страсти исследователей-математиков к изящным, но бессмысленным формам.

Shkaff

01.06.2018 13:08Я согласен с вашими претензиями к теории струн и абсолютно их поддерживаю. Однако я не считаю, что называть теорию струн паталогической наукой — верно. Наука может быть бесполезна, и от этого не перестает быть наукой. Никто из ученых в теории струн не претендует на использование их теории для описания реального мира. Они занимаются тем, что им интересно, и если это — абстрактная математика, почему нет?

Поэтому ни пункт 5, ни пункт 6 не применимы в данном случае.

Патологическая наука по определению не признает своей патологичности. Теория струн признает, что она совершенно бесполезна как часть физики на данном этапе.

amartology

01.06.2018 13:20Окей, дело в терминологических различиях. Я имел в виду, разумеется, практические приложения теории струн в физике/космологии, а не абстрактную математику за ними. И собственно я называю патологическими попытки объяснить современную физику с помощью теории струн, потому что адептов у этих попыток предостаточно, а пятый критерий — вот он, во всей красе.

Shkaff

01.06.2018 13:28Пожалуй терминология:)

На самом деле, тут есть тонкая грань между развитием теории с оглядкой на физику (попытки решения физической применимости, типа той же проблемы ландшафта) и прямым применением. Первое — совершенно адекватное и логично развитие теории, когда из разных вариантов выбирается тот, которые с большей вероятностью приведет к реальной физике. Второе — когда всеми силами пытаются вместить теорию в наблюдения, не считаясь с количеством гипотез, поправок и взятых с потолка величин, — это пагубно, конечно.

Но по моим наблюдениям народ из области уходит массово довольно, так что это уже больше медиа продолжают разогревать эту кашу…

coturnix19

01.06.2018 13:14+1Теория струн не лженаука и не патологическая наука потому, что она вообще не наука — она математика, пока-что не привязанная к реальному миру. При этом как математика она наверняка (не мне об этом судить) верна — то есть самосогласованна.

amartology

01.06.2018 13:21Математика — наука. Царица всех наук, более того*

*по мнению самих математиков.

coturnix19

01.06.2018 13:25А Елизавета II — королева всех английских простолюдинов и лордов, но при этом ни простолюдином ни лордом она не считается. Так и тут — математика стоит над науками, но она — не наука, научными методами ее не изучают (кроме возможно статистики и теорвера — их можно проверить).

П.С. или точнее не лордом а пэром, кажется так. Впрочем, не важно — суть аналогии и так ясна.

ZurgInq

01.06.2018 09:59В 1969 году Эллис Липпинкот публикует статью о спектральных свойствах поливоды в Science, что приводит к шквалу публикаций как в рецензируемых, так и в массовых изданиях. Кто-то из ученых с успехом повторяет, а кто-то не может подтвердить данных Дерягина, в лучших традициях равного распределения последователей и скептиков по Лэнгмюру. В обществе, заряженном Холодной войной, возникают мнения о «поливодном отставании» от СССР, по аналогии с «ракетным отставанием» в стратегическом ядерном арсенале

Вот этот участок, как по всей видимости и сам термин «патологическая наука» должен относится скорее к психологии (толпы) и социологии (насколько эти дисциплины сами по себе научны, отдельный вопрос). Если эксперимент не подтверждается к близким к 100% случаев, то явно есть проблема в постановке эксперимента и выводы из него нельзя считать достоверными. Всё остальное — массовое истерия, учёные тоже самые обычные люди.

olgerdovich

01.06.2018 10:03+1Справедливости ради надо отметить, что подоплека первого эксперимента — во всяком случае, в приведенном описании — выглядит здраво. И по поводу

Это сейчас мы с вами знаем, что боровская модель атома неполна и верна только для так называемых водородоподобных ядер

— частица He+ как раз является водородоподобным атомом, для которого аналитическое решение уравнения Шредингера как для атома водорода, только заряд ядра удвоить.

Другое дело, что неясно: исполнение ли эксперимента подкачало, или дизайн установки, или просто неудачный подход выбран (например, чувствительный к второстепенным факторам). Но, в отличие от прочих случаев, такой эксперимент выглядит разумно сформулированным и с нынешними заниями о природе вещей, в отличие от новой формы воды или альтернативных форм излучения.

Очевидным изъяном дизайна установки, разумеется, является то, что контролировалось исчезновение эффекта (свечение экрана в зоне попадания альфа-частиц, с зарядом 2+) в одной области прибора, но не контролировалось появление эффекта там, где его следовало ожидать (в месте для однозарядных ионов).

Vsevo10d Автор

01.06.2018 11:12Насчёт контроля — это то, как я понял Лэнгмюра. В другом месте он называет "пиком" увеличение количества вспышек, а не поглощение. Так что может быть, они и прилетали на другой экран. Самого Лэнгмюра больше раздражал высокий фон самих альфа-частиц (до 25% от величины эффекта) и нелепые объяснения Барнса на-гора.

Да и установка Эллисона тоже железобетонная по своей логичности (я её не описал, чтобы не перегружать текст, а зря, видимо) и выдавала результаты в слепом эксперименте. Дело во всей этой патологической науке не в глупых теориях или несовершенных установках, а в ослепляющем стремлении что-то получить.

Wolf4D

01.06.2018 13:48Помнится, несколько лет назад был ажиотаж по реактору Росси, который E-Cat. Вот его как считать? С одной стороны, на эффект натыкались с 60-х (есть публикации в научных журналах, находил огромную подборку) и периодически воспроизводят его до сих пор. С другой — всё это КРАЙНЕ сомнительно, не имеет прочной теоретической базы, наблюдается в малом масштабе, а серьёзные учёные за это не берутся.

Shkaff

01.06.2018 14:23+2Росси — это лженаука. Человек пытается заработать на недостаточной осведомленности публики, намеренно вводя в заблуждение.

Холодный синтез сам по себе — скорее псевдонаука, как раз все признаки налицо.

coturnix19

01.06.2018 14:38За почти 30 лет с момента его «открытия» ХС разросся (каламбур не нарочный) и разветвился, мне кажется там есть все аспекты — и псевдонауки, и патонауки, и лженауки. Конкретно сам росси конечно-же скорее напоминает то ли шарлатана то ли просто безумного; вроде бы за ним водится история когда он ранее уже кидал «инвесторов» в подобные его проекты.

arielf

01.06.2018 18:06Помимо вирусности распространения настоящим бичом соцсетей становится моментальное нахождение и сплочение единомышленников вокруг практически любой идеи

Почему-то этого никак не происходит в борьбе со старением и радикальном омоложении. Никак не приживается концепция, увы! ;-)

arielf

01.06.2018 18:21+2Пример патологической науки и мошенничества в нынешней России — «ионы Скулачёва». Больше 20 л Скулачёв пилил свои уникальные антиоксиданты и ничего не выпилил. За 20 л учёные и инженеры научились выращивать органы, напечатали целую роговицу и кусочки сетчатки — изобрели генные терапии и много чего ещё. Скоро будет легче вырастить новый глаз, чем лечить его нерабочими «ионами»! Он и сына в бизнес привлёк, и внуки не за горами, и всё за наши налоги!

Petr Talantov выполнил анализ их публикации:

Регулярная рубрика “Не поверите, но я читал Вашу статью” снова в эфире. Недавно у нас в гостях побывала группа исследователей с Кафедры детских болезней Первого МГМУ им. И.М. Сеченова. Путем смелой игры с данными и здравым смыслом заведующая кафедрой Н. А. Геппе и ее коллеги “доказали”, что гомеопатический препарат “Коризалия” эффективно лечит насморк левой ноздри.

В этот раз источником вдохновения послужил материал телеканала Russia Today, рассказавшего о невероятных успехах российской инновационной медицины. Героями выпущенного RT сюжета стали борцы за вечную молодость. Интервью телеканалу дает некто Максим Скулачев, продвигающий препарат “от старения” SkQ1. Автор препарата — его отец Владимир Скулачев (вот откуда первые две буквы в названии, а вовсе не от слова Skolkovo, как вы подумали). Расписывая достоинства препарата, Максим разумно полагает, что скромность — путь в безвестность. “Как разрабатываемый вами препарат изменит жизнь человечества?”, — спрашивает корреспондент Russia Today. “Он даст шанс продлить молодость, по крайней мере вдвое.”, — отвечает Максим, — “Сейчас считается, что крайняя отметка молодости организма — 45 лет. Таким образом, можно будет продлить молодость до 90 лет.” Впечатляет, да?

russian.rt.com/science/article/490572-lekarstvo-ot-starosti-uchenye

Пока гениальное изобретение российских ученых проходит клинические испытания, мы можем приобрести в аптеках созданные ими на основе SkQ1 глазные капли “Визомитин”, предназначенные для лечения катаракты и синдрома сухого глаза. По словам Максима они прошли “все стадии сертификации и клинических исследований в России и США”.

Впрочем, перед тем, как начать гордиться международным прорывом российских ученых стоит глубоко вдохнуть и сосчитать до десяти. В американском реестре клинических испытаний ClinicalTrials.gov удалось обнаружить только небольшое клиническое испытание второй фазы. А на рынок лекарства выпускают лишь после масштабных КИ третьей фазы. Получается, что информация о прохождении глазными каплями всех стадий КИ в США не соответствует действительности. Впрочем, и результаты зарегистрированного испытания второй стадии до сих пор не опубликованы. ClinicalTrials.gov поясняет, что оно не прошло контроль качества, а исследователи не смогли дать удовлетворительных ответов на возникшие у реестра сомнения.

clinicaltrials.gov/ct2/show/results/NCT02121301

Однако у самих исследователей сомнений не возникло, они опубликовали результат в журнале Advances in Therapy. Поэтому у нас есть возможность познакомиться с исследованием самостоятельно и попробовать понять, что же именно не устроило ClinicalTrials.gov в работе Скулачевых и ко. Вот, собственно, публикация.

www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4735228

Начало оптимистичное: авторы, конечно же, приходят к выводу о том, что SkQ1 является эффективным лечением синдрома сухого глаза. Однако по мере того, как я читал статью, в воздухе все отчетливее пахло “Коризалией”. Например, исследовательская группа не стесняется заявлений вроде “SkQ1 демонстрирует большую эффективность, чем у плацебо, хотя разница статистически недостоверна”. То есть отличия с высокой вероятностью случайны и не обусловлены терапевтическим действием (вероятно, по той простой причине, что оно не существует). Называть это “эффективностью”, мягко говоря, неприлично.

А дальше обнаруживаем классическую манипуляцию вероятностями, пи-хакинг во всей красе. Авторы разбили роговицу глаза на множество крохотных участков (верхний, нижний, центральный, темпоральный, назальный) и делают много бессмысленно отдельных сравнений в надежде хоть где-нибудь, до получить вожделенный p < 0.05. Понятно, что при множественных сравнениях чисто случайным образом хоть где-нибудь, да нарисуется нужное значение. Ну это как заявить, что ты экстрасенс и умеешь выкидывать на игральном кубике три шестерки подряд, а потом кинуть его 500 раз и где-нибудь на 373 попытке, получив наконец желаемую последовательность, победно закричать “Ага, я же говорил!”. И у наших борцов со смертью таки получается показать “терапевтический эффект” в центральной части роговицы для одной из дозировок. В остальной части роговицы чудо-лекарство типа не работает. Правда, если сделать необходимую для таких случаев статистическую поправку на множественные сравнения, то и от этого “результата” не останется и следа. Минимальное p = 0,15 (всего я насчитал в статье 59 сравнений). Кстати, странно, что не смотрели результаты отдельно для правого и левого глаза. Все-таки проф. Геппе пока вне конкуренции.

Вот такая прорывная “инновация”. Кстати, в отличие от США в России капли и правда зарегистрированы. Что по этому поводу говорит российский реестр клинических испытаний? Ничего, у нас его нет. Регистрационные досье закрыты. И никто не сможет наехать на МЗ за регистрацию очередного фуфла даже постом в бложике. Это еще один маленький штришок к вопросу замены импортных препаратов на “российские аналоги”.

Конечно, такие “научные” статьи, как процитированная выше, не предназначены для того, чтобы их читали и воспринимали всерьез. Это такая игра: “ученые” делают вид, что занимаются наукой; научный журнал делает вид, что рецензирует статью перед публикацией; российские журналисты (помимо RT победные пресс-релизы печатали ТАСС, РИА “Новости” и другие) делают вид, что понимает о чем речь; чиновники делают вид, что понимают, на что дают деньги. Господь бы с ними со всеми (здесь и далее смягчил стиль после критического замечания Михаила Батина), но последний пункт смущает: деньги то наши и их есть на что потратить, помимо всяких глупостей. Скулачевы работают на базе МГУ и в интервью идет речь о поддержке ректора. Очень надеюсь, что она выражается не в выделении бюджетных денег.

Конечно, можно предположить, что авторы просто непрофессиональны и типа “не ведают, что творят”. Только в это верится с трудом. Один из Скулачевых — аж целый академик РАН. Поэтому, как советовал Лев Ландау, разумно начать с рассмотрения самой просто гипотезы — что мы, вероятно (p < 0,05), имеем дело с обычным жульничеством.

XCoder

02.06.2018 01:06Довольно любопытно и очень знакомо. Сам сталкивался с таким в бытность учебы в Университете на последних курсах. Помню, у нас один из тестов для проверки модели связи между параметрами химической структуры и ее биологическими свойствами был прогон модели через генератор случайных чисел. Если модель продолжала выдавать «красивые» результаты — модель выбраковывалась.

Kapeks

02.06.2018 01:07-2Современные примеры паталогической науки: квантовые компьютеры, квантовая телепортация, клонирование, чудеса стволовых клеток, изменения климата.

Vsevo10d Автор

02.06.2018 01:07+1Клонирование??

Kapeks

04.06.2018 01:21-1Овечка долли быстро сдохла и её сожгли, чтоб замести следы. То что они назвали клонированием — не является таковым. Теломеры у «клонов» короткие и потому рождаются они фактически старыми и быстро дохнут. И там проблема с зачатием. Эти яйцеклетки отторгаются организмом суррогатной матери и её пичкают гормонами, чтобы подавить имунный ответ. Что делать с теломерами никто не знает. Они восстанавливаются только у половых клеток и раковых. Короче технология гавно. Сраный пиар и больше ничего.

Что касается стволовых клеток, то лечение ими — просто маркетинг. Его по сути не существует. Они прожужжали нам все уши этими клетками, но воз и ныне там. В смысле нигде. Даже если вы сдадите свои клетки в банк (через пуповинную кровь) они будут иметь все те же генетические дефекты, что и вы сами и ничего вылечить нельзя. Это просто бизнес, который делают банки клеток, обманывая доверчивых людишек.

Квантовой телепортации просто не существует, это разжёвано еще группой Нильса Бора в статье 30-х годов.

Наука это помимо самой науки еще и большой распил бабок. Это везде так. Тут не нужно иллюзий.

arielf

02.06.2018 01:57квантовые компьютеры, клонирование, стволовые клетки

Вы не поверите — но они работают и не противоречат законам физики! XIX век прошёл, как бы.

Kapeks

04.06.2018 01:46-2Кто работает? Квантовые компьютеры? Их не существет.

Клонирование и стволовые клетки — это просто пиар. Выше написал.

Не надо вестись на авторитетов. Они осваивают бабки, должности и ученые степени.

Если что я сам вышел из академ.среды и знаю как там всё устроено.

arielf

04.06.2018 01:55+1Если что я сам вышел из академ.среды

Ну, если бы вы не вышли из неё, а всё ещё были в ней, возможно, не писали бы чушь. ;-)

Shkaff

04.06.2018 11:32+1Квантовые компьютеры? Их не существет.

Ну расскажите-расскажите.

Если что я сам вышел из академ.среды и знаю как там всё устроено

Мыли полы в академии наук?

coal

02.06.2018 01:27>считаете ли вы в свете вышесказанного и недавно написанного работы по двигателю EMDrive патологической наукой?

множественное подтверждение различными лабораториями тяги вряд ли может быть патологией. Погрешностью измерений — скорее всего, известными законами физики — вполне вероятно. Но то, что ученые стараются ставить эксперимент максимально корректно — вряд ли стоит оспаривать.

И пока не было ни одного эксперимента, где тяги бы не было (в чем бы ни была ее природа — никто не смог поставить эксперимент по сведению ее к нулю, а казалось бы в чем проблема). А ведь наука — это прежде всего корректный эксперимент, что в статье и написано.

coturnix19

Не знаю, мне кажется что ЭМДрайв все таки балансирует на границе патонауки и лженауки. Обычно патонаука заявляет о существовании явлений которые категорически не противоречат уже твердо установленным фактам — она оперирует либо на границе известного, либо в необычных, маргинальных условиях так что всегда есть возможность сказать что-де вот здесь может быть что-то необычное, не укладывающееся в стандартную теорию. В своей экспериментальной части эмдрайв и правда удовлетворяет этому критерию — т.к. измеряет эффект на пределе чувствительности аппаратуры, но в плане теории он идет вразрез с некоторым ну уж очень твердо установленными фактами — сохранением импульса, лоренц-инвариантностью и даже простой классической электродинамикой. Он не утверждает что в каких-то необычных условиях в электродинамике проявляется какой-то ранее незамеченный, упущенный и маловероятный эффект, он утверждает что весьма фундаментальные законы ломаются на ровном месте и без каких-либо серьезных поводов. Имхо, это уже ближе к лженауке или даже к простому сумасшествию.

Вот например аналогия: берем усеченный конус, но только вместо ЭМ-поля заполняем его газом. И смотрите — давление газа будет одинаково и на переднюю и на заднюю стенки, но так как передняя стенка больше а задняя меньше, то и сила на нее давящая будет больше! Будет разница давлений, а значит весь конус будет самопроизвольно разгоняться вперед — предлагаю поставить эксперимент и замерить эту силу. Можно еще стоящую звуковую волну в нем организовать — там давления наверняка поболее будут чем в эм-случае.

Бред? Бред. Тогда почему эмдрайв — не бред?

AngusMetall

Ну, справедливости ради, я могу назвать приличное количество опытов с током, которые скатываясь до школьных аналогий с водой, будут бредом. Так что ваш пример все же не совсем корректен. Всё-таки емдрайв тут скорее, что то вроде случайного научного фокуса. Ну и конечно меня всегда забавляет, когда люди безапеляционно заявляют, почему оно не работает. Может сразу тогда в НАСА подавать заявки, а то они последний раз не смогли понять, что происходит. Это всё-таки повыше уровень, чем «проверка» lenr реакторов на коленке студентами.

coturnix19

lLenr в наса тоже проверяли если что, у них где-то слышал будто-бы даже есть специальный небольшой отдел исключительно для проверки заведомо бредовых теорий; я правда не знаю одна и та же самая проверяет или каждый раз собирают новую.

AngusMetall

Надо же, не слышал, хотя в общем то не удивительно. А результат проверки какой? Я думаю народ там часто меняют, а то через пару «проверок» начинают верить в эфир, левитацию, заряженную воду)

Hardcoin

Бред — это отвергать результаты экспериментов без проверки. Во всех описанных случаях люди повторили эксперимент, убедились, что нормальной повторяемости нет, отбросили гипотезу. Абсолютно нормально. Разве что можно придраться, что слишком долго проверяли, по несколько лет, но тут уж как успели.