— Мне нужна твоя одежда, каска и электронный тахеометр!

В первой части нашего большого геодезического обзора мы уже выяснили, что это богатство — не из арсенала экстра-классного снайпера, а «джентельменский набор» геодезиста «Лахта центра».

Что было в первой части?

Задача геодзистов – следить, чтобы все конструкции возводимых зданий заняли проектное положение, а башня «Лахта центра» шла строго вертикально. Разрешенная погрешность — не более 6 мм. на протяжении всего полукилометрового пути наверх.

Вероятно, это было бы менее сложно сделать с башней «в вакууме». Но реальность вносит свои «колебательные поправки»: здание всегда в движении. Эти колебания – результат поведения самой башни – ее конструкций, материалов, подфундаментного грунта, и внешней среды – ветра, солнца, собственно строительных работ. Нахождение правильного курса «в этом мире бушующем» — задача геодезистов «Лахта центра».

Что будет дальше?

В заключительной части обзора о гонке за вертикалью – разбор приборов с ответами на вопросы: что, зачем, и как используют геодезисты «Лахта центра».

Ход башни по вертикали. Кто и как ведет ее правильным курсом?

ДО ЧЕГО ДОШЕЛ ПРОГРЕСС

Строительный процесс «Лахта центра» контролируют около 30 геодезистов – совсем немного для петербургской «стройки века», где ежедневно на смену выходят более 3,5 тысяч человек.

Геодезисты «Лахта центра»

Малочисленность команды наглядно демонстрирует результаты научно-технической революции, произошедшей в геодезии в последние 20 лет: новые технологии позволили кардинально повысить продуктивность процесса, несмотря на то, что задачи, стоящие перед сегодняшними геодезистами, усложняются в геометрической прогрессии.

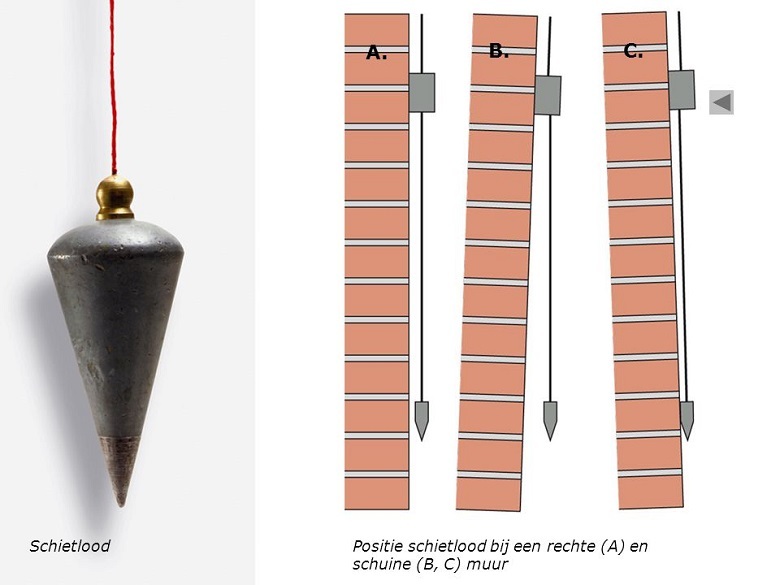

Когда-то для строительства хватало и такого простого отвеса. Но с ростом зданий все изменилось.

На строительстве башни «Лахта центра» используется несколько геодезических приборов и технологий, которые решают разные задачи. Три из них — применяются впервые в России, остальные зарекомендовали себя в Дубае на строительстве «Бурж Халифа» и Москве (комплекс «Федерация», генподрядчиком также выступал Renaissance Construction).

Итак, обещанный ранее разбор приборов.

УГЛОВЫЕ СМЕЩЕНИЯ ЯДРА БАШНИ

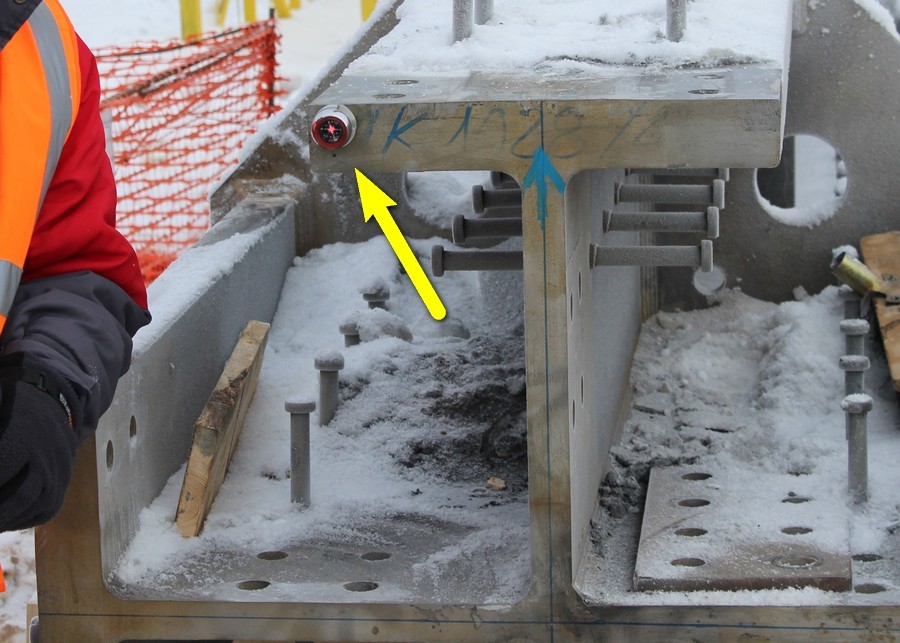

В прошлой публикации многих заинтересовал «чудо-инклинометр». Полюбуемся еще раз на фото героя:

Инклинометр – это датчик отклонения. Он измеряет угловые перемещения в пространстве по перпендикулярным осям X и Y, передает эти данные в систему. Дальше, с помощью специального ПО, рассчитывается дельта перемещения по каждой оси. Итоговое отклонение — сумма показаний всех установленных инклинометров. Этот итоговый показатель используется как поправка для антенн ГНСС, о который речь пойдет дальше.

Инклинометры расположены на внутренних стенах ядра башни через каждые 50-80 метров (12-20 этажей). Для того, что бы не повредить датчики, их прячут в металлические защитные короба. Еще подробнее разобраться с инклинометрами можно в комментариях тут.

СМЕЩЕНИЯ ЯДРА НЕБОСКРЕБА ПО ГОРИЗОНТАЛИ

ГНСС Trimble:

Это, напоминающее летающую тарелку оборудование — уже знакомая по первой части обзора антенна Глобальной навигационной спутниковой системы (ГНСС). И она действительно имеет связь с космосом. Система используется как разбивочная основа для опалубки стен ядра.

Антенны размещены на самой высокой точке стройки — по диаметру ветрозащитных щитов самоподъемной опалубки:

Геодезические спутниковые антенны на опалубке «Лахта центра»

Опалубка (форма для стен ядра) делает шаги — итерации:

После каждой такой итерации определяются текущие координаты антенн и сравниваются с проектными показателями. Если есть дельта, превышающая допустимую погрешность – опалубку возвращают к проектной сглаженной вертикальной оси.

Поскольку ядро башни подвержено ветровым колебаниям — чем выше, тем сильнее, а вместе с ним колеблются и антенны, очень важно иметь устойчивую точку отсчета. Для этого на строительном участке расположено дополнительно шесть наземных станций, с которых считываются данные для коррекции при определении точного местоположения антенн на опалубке ядра. Такое считывание происходит режиме реального времени.

И еще одна станция расположена на крыше здания генподрядчика, «Ренейссанс Констракшн», на улице Шателена. От стройплощадки до этой точки — почти 11 км. Дальняя станция нужна для увеличения плеча триангуляции.

Та самая крыша

Все антенны — на ядре, наземные на стройплощадке и дальняя на крыше «Ренейссанса» работают как одна система, где количество датчиков и точки их расположения позволяют уменьшить погрешность получаемых данных до величин, разрешенных проектной документацией.

Впервые технология была предложена компанией Leica для возведения Бурдж Халифа. После успешного дебюта «космические тарелки» стали активно использовать. Например, в России при строительстве башни «Федерация» (Москва-Сити).

«Тарелка» дебютирует на ядре Бурдж Халифа. (Фото отсюда)

ПРОВЕРКА ОСИ

На «тарелках» расположен и другой интересный прибор. Возможно вы уже обратили внимание на эти призмы:

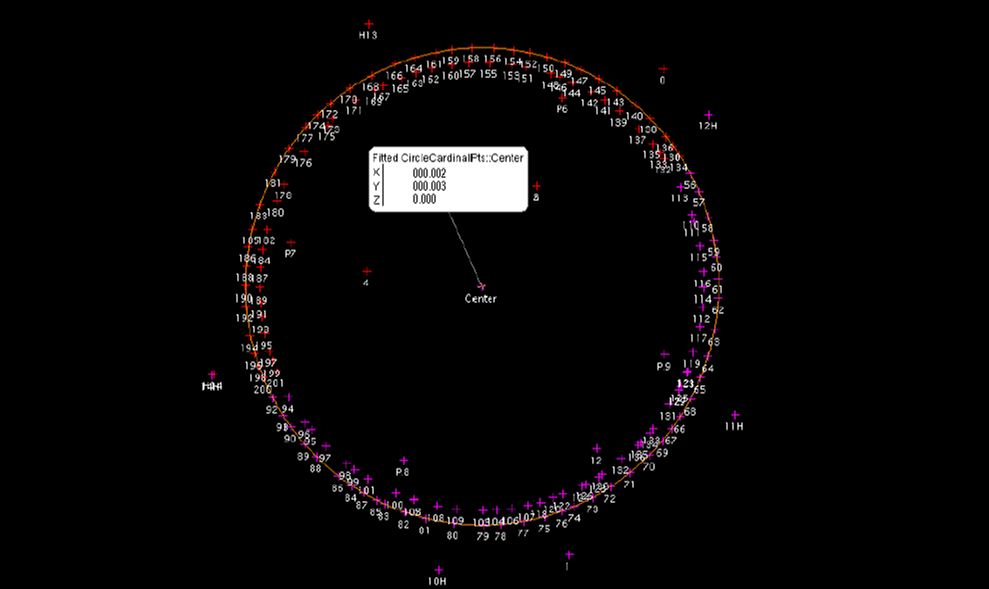

Это не деталь антенн, а составляющая другой системы, с помощью которой проверятся самое главное — соответствие фактического центра небоскреба его проектному статусу.

После того, как опалубка сделала очередной шаг и готова к бетонированию следующего этажа, нужно проверить правильность занятой позиции. На сцену выходит роботизированный тахеометр Trimble S6:

Тахеометр собирает данные с призм по диаметру опалубки. Помимо постоянных призм выставляются дополнительные — для повышения точности. Данные считываются и сразу обрабатываются.

В итоге получается четкая картина точек внешней стены и призм ГНСС, из которых вычисляются координаты центра ядра небоскреба.

Отклонение в пределах погрешности (6мм). Корректировка положения опалубки для следующего этажа ядра не требуется.

ВЕРТИКАЛЬНОСТЬ ЯДРА

Прибор вертикального проектирования FG-L100:

Немного похожий на кофеварку прибор — вертикальный лазер. Его используют, чтобы определить наличие горизонтального смещения на башне.

Он передает вертикально вверх, через технологические отверстия, положение точки над которой он отцентрирован. Это самое точное оборудование – погрешность на 100 метров – 1 мм (!). На строительстве петербургской башни они используют в комплексе с системой ГНСС. Этот и некоторые другие приборы для измерения вертикального смещения — современный аналог строительного отвеса.

ПРАВИЛЬНОСТЬ ПОЛОЖЕНИЯ КОНСТРУКЦИЙ, РЕЛЬЕФ И ДРУГИЕ ЗАДАЧИ

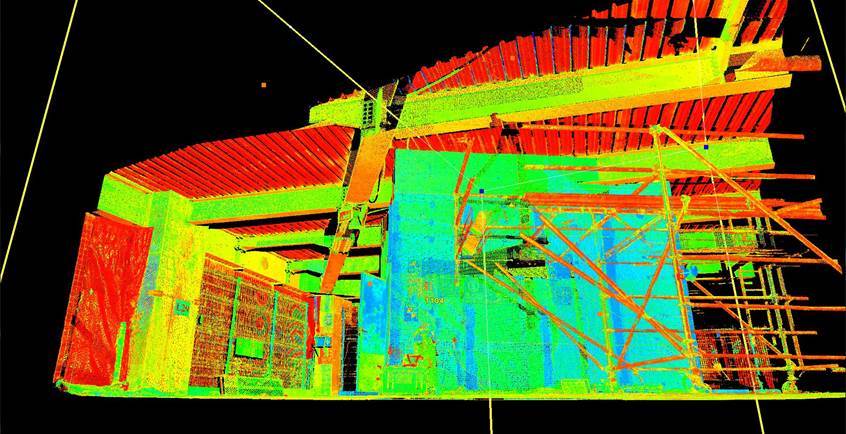

3D-СКАНИРОВАНИЕ

Leica ScanStation P20 — импульсный, высокоскоростной лазерный 3D сканер с двухосевым компенсатором. Его погрешность на 50 метров – всего 4 мм. При этом максимальная дальность, до 120 м, достигается даже при сканировании объектов со слабой отражающей способностью.

Его используют как прибор контроля. Итог сканирования – ответ на важный вопрос: соответствует ли построенное задуманному, фактическое — проектной BIM-модели.

Например, важно подтвердить положение металлических балок межэтажных перекрытий на которые опирается перекрытие.

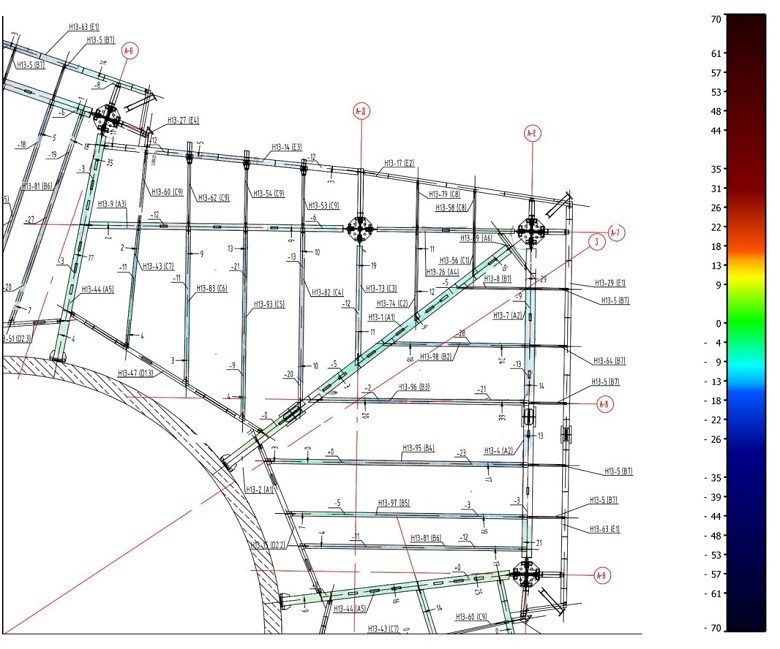

Сканер устанавливают на выверенных (техеометром) точках на этаже. Точки размещения сканера — строго по плану.

Схема позиций точек сканирования, обозначены как «Р»

В результате сканирования получается трехмерное изображение:

После обработки оно выглядит уже так:

Затем данные преобразуются в схему с точными показателями отклонений:

Выход за области допустимой погрешности означал бы и разбор этажа, и разбор полетов. Пока таких случаев на петербургской стройке не было.

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ТАХЕОМЕТР

Обычный тахеометр Leica:

Это — «рабочая лошадка» геодезиста. Он применяется в строительстве уже довольно давно.Данная модификация обеспечивает угловую точность в 1 секунду и точность по расстоянию 1.5 мм+2 мм на 1 км. Его используют для контроля установки оборудования, создания плановой опорной сетки. Еще им можно быстро и с высокой точностью получить съемку заданного участка «в плане» с полной картиной рельефа.

Кстати, на строительном участке это особенно важно – тут «рельеф» постоянно меняется, например, из-за строительной техники, изменении в высоте и конфигурации зданий по мере их возведения.

Сравните, например:

Рельеф около года назад, октябрь 2015

И менее года спустя, август 2016:

НИВЕЛИРОВАНИЕ

Но вернемся к приборам — Электронный нивелир Leica DNA03:

Его используют для программы мониторинга хода строительства по направлениям: осадка фундамента, деформация перекрытий, укорочение колонн. Измерения по контрольным точкам в ядре и колоннах он производит с точностью до 0,2 мм.

А это оптическая версия того же нивелира:

Он используется для мониторинга металлоконструкций. Его точность – 0,6 мм.

ЛАЗЕРНОЕ СКАНИРОВАНИЕ

Лазерный трекер Leica. Этот лазерный трекер примечателен во-первых — дальностью, во-вторых — всепогодностью.

Может использоваться в самых суровых условиях на открытом воздухе. На его сенсоры не повлияют ни снег, ни дождь, ни ветер, ни строительные «осадки» вроде вспышек дуговой сварки или монтажной пыли. Применяется на сверхбольших измерительных дистанциях -радиус действия прибора – до 320 м. Вращаться может на 360 градусов.

С помощью лазерного трекера геодезисты проверяют наличие отклонений в сердечниках колонн.

Вот как это происходит.

Колонны башни (их 15 штук, но до этого мы еще дойдем в следующих постах) имеют стальное «сердце» в оболочке из бетона — сердечник:

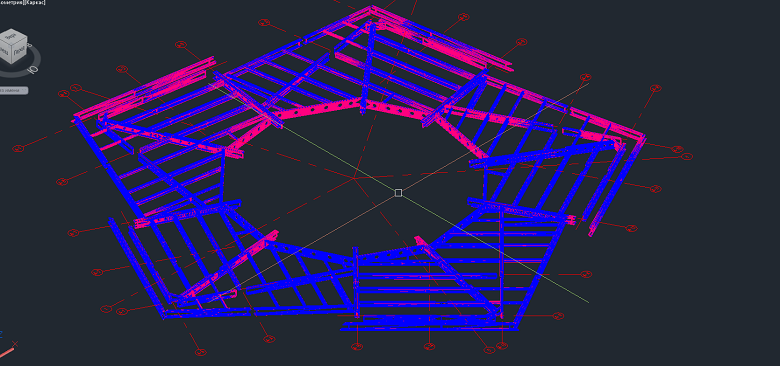

Перед тем, как отправить эту, напоминающую мальтийский крест, конструкцию на высоту, геодезисты проверяют ее на «профпригодность» — основание должно быть образцово ровным.

По контуру креста, согласно плану, устанавливают поочередно призму-отражатель:

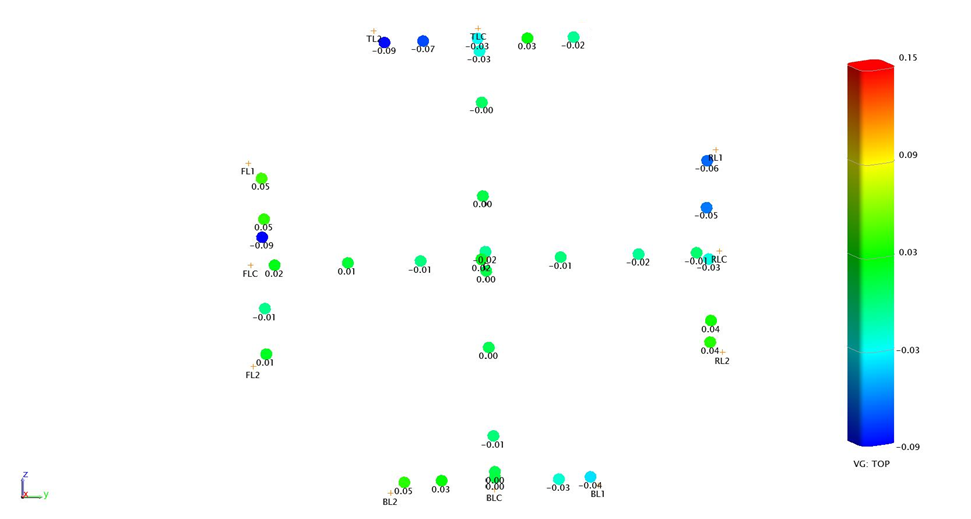

Схема расстановки отражателей

Затем с помощью скан-треккера происходит сканирование точек.

После обработки данных специальным ПО (заключенным в «тёплый, ламповый синкпад», удостоенный большого внимания в комментариях к первой части обзора) получается такая картина:

Зеленые точки фиксируют идеальное положение дел, остальные — отклонения, степень и вектор которых обозначается цветом. Если колонна не соответствует идеалу лишь в пределах разрешенной погрешности, ее путь — на высоту. А если нет — то на родину, к производителю, на переплавку. К чести последнего, пока «домой» ни одна колонна не вернулась.

В ЗАВЕРШЕНИЕ

К описанию этого геодезического великолепия нужно добавить следующее: хотя измерительный арсенал действительно впечатляет, приборы работают лишь в руках мастера. Именно они ведут башню вверх тем самым, правильным курсом.

Любопытный факт: в самом известном небоскребе мира, башне Бурдж Халифа допустимая проектом дельта отклонения при монтаже конструкций и возведении ядра составляла до 10 мм. В петербургском «Лахта центре» точность почти в два раза выше – 5-6 мм на разных участках геодезических работ.

Рассказали о своей работе и помогли разобраться с приборами инженеры-геодезисты Юрий Гомзяков, Петр Соколов (АО МФК «Лахта центр»), Альпер Чекен, Альп Улусан («Ренейссанс Констракшн»).

* * *

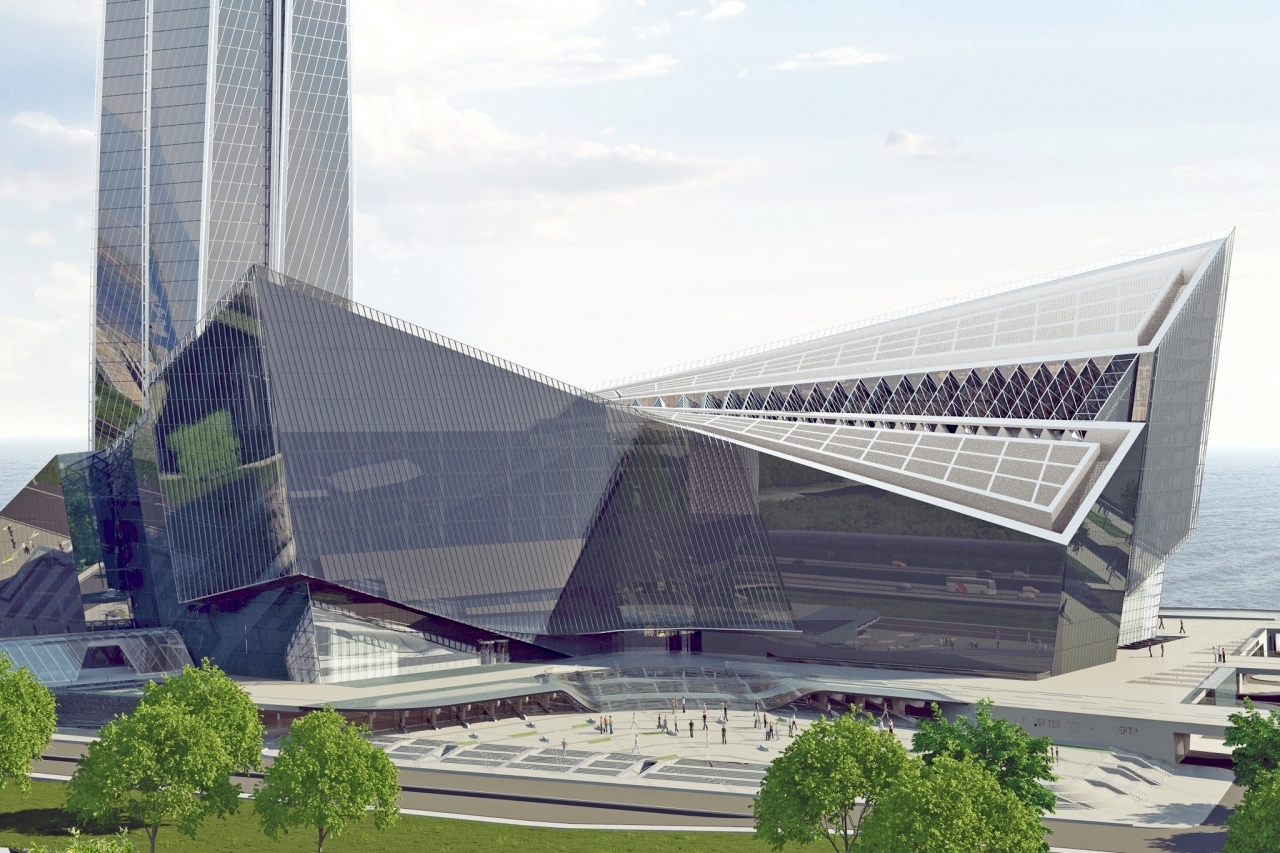

ПОСТСКРИПТУМ: ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ НЕБОСКРЕБ

После знакомства с геодезическим оборудованием, мы переместились вниз и посмотрели как строится МФЗ «Лахта центра». Это комплекс из двух футуристичных зданий, высотой от 22 до 85 метров. «Начинка» МФЗ будет под стать облику — впоследствии здесь разместятся планетарий, центр занимательной науки, лаборатории и другие интересные объекты.

МФЗ совершенно незаслуженно находится «в тени» флагманского здания комплекса — башни «Лахта центра». По словам главного геодезиста «Лахта центра» Юрия Гомзякова, архитектура и конструктив МФЗ сложнее чем у супертолла. Так, площадь одного этажа – 2,2 гектара, это больше, чем у Зимнего дворца. МФЗ имеет форму бумеранга и разбит на два блока изначально не связанных между собой.

Впоследствии они будут объединены общей светопрозрачной крышей, которую будут поддерживать железобетонные ядра, именно на них ляжет вся ее тяжесть. Это позволит создать гигантский атриум – такого в России еще не строили.

Дизайн-проект атриума МФЗ. Полусфера слева – шарообразный планетарий.

Пока будущий атриум выглядит так. Слева и справа – металлоконструкции двух зданий-блоков МФЗ.

Здесь тоже имеется огромный фронт работ для геодезистов. Например, для точного монтажа огромных 30-метровых ферм-пролетов. Или для монтажа фасадов – их в МФЗ двадцать три вида, за счет разноэтажности здания и его выпукло-вогнутой формы. Но это уже другая история.

Комментарии (43)

Serenevenkiy

02.12.2016 13:08+6Знаете, вы уже почти приблизились к уровню «плюс не читая». Очень интересно и легко пишете, спасибо.

Технологии, конечно, впечатляют.

suharik

02.12.2016 13:20А нам Леонид Павлович (доцент) не говорил, что геодезия может быть такой интересной. Учил только водоемы по кругу обмерять. И ведь было дело всего 15 лет назад, как быстро все меняется…

makev

02.12.2016 13:50Меняется быстро, это факт. Ну и от рассказчика еще конечно зависит — наши геодезисты видимо лучше Леонида Павловича заинтересовать умеют;)

Loki3000

02.12.2016 13:39+1Живо представил себе количество нулей в цене всех этих приборов. В связи с этим вопрос: а как хранить все это богатство? Запереть в сарае и приставить часового с ружьем? Или каждый день увозят в безопасное место?

makev

02.12.2016 13:52Стройплощадка «Лахта центра» — довольно защищенное место. Это — не поле продуваемое ветрами, заходи, кто хочешь и бери что хочешь — точно не наш вариант ;). Кроме того — работы идут круглосуточно и приборы всегда нужны.

vitaly_KF

02.12.2016 17:38+1Да и калибровка же при каждой установке огого наверное, чтоб просто так уносить каждый день.

Delsian

02.12.2016 14:04+1Интересен дальнейший процесс. Вот геодезист докладывает подрядчикам «у вас там отклонение на 5мм!»,

подрядчики зовут бригадира «Михалыч, твою мать!»,

бригадир зовет Равшана «на тебе кувалду, поднимись на 30 этаж и е%ни по балке с синим крестиком»,

Равшан поднимается на 31 этаж и херачит по красному крестику…

suharik

02.12.2016 14:08+1Не, в таком случае нужен напильник. С одной стороны 5 мм стесать, с другой — натесать.

makev

02.12.2016 14:14Зарисовка интересная, но не со стройки «Лахта центра» точно. А так — спасибо, посмеялся)

makev

02.12.2016 14:47+3Ну и если серьезно — тут нужно четко представлять себе. что такое балки межэтажных перекрытий Лахта центра:

«Биг рашн хаммер» там точно не решает вопрос. К тому же — сверху уже будет бетон этажа залит.

RobosergTV

02.12.2016 14:11Прикольно увидеть точно такой же техеометр и лазерный трекер с которыми мы в универе работаем :)

vlivyur

02.12.2016 14:32+1В прошлый раз даже не обратил внимания на удобную дверную ручку для переноски Thinkpad'а.

impetus

02.12.2016 14:40Всё это невероятно круто и безумно интересно, но возникает один вопрос — как же Эмпайр и Эйфелеву башню без всего этого боьлше века назад строили?

т.е другими словами — не сильно ли избыточно ли ли всё это? Столь ли ужасны в цифрах возможные микронные отклонения?

makev

02.12.2016 15:00Нет, не избыточно. Сооружение уж очень серьезное, никто не захочет на практике проверять — а не перестраховываемся ли мы, может — там на глаз плюс-минус сантиметр — другой, а тут болгаркой шлифануть, а здесь бетон чуток похуже да и сойдет… Нет, будут приниматься все меры по достижению наилучшего качества и максимального соответствия заданным параметрам, какие возможны.

А насчет Эйфелевой и Эмпайр — знаете, это вопрос философский. Из серии — как же раньше огонь добывали трением, а теперь зажигалкой щелкают). Были бы у строителей раньше другие приборы, думаю, они бы их с радостью использовали.

impetus

02.12.2016 15:50к сожалению это не ответ. Я думаю, все обоснования той или иой необходимой точности измерений и точности изготовления комплектующих — в проекте есть. Как и в договорах со смежниками. Хотя бы потому, что точность стоит денег, (обычно — каждый значащий 0 после запятой в цифре = +1 разряд в цене (+-1см стоит 100 долларов, +-1мм стоит тысячу, и т.п. микрон стоит миллион))

причём, я думаю — есть обсонования и «для инженеров» и «для финансистов» и «для ЛПРов».

Фраза о «максимальном соответствии» — извините, ниочём, максимально точно — это гравитационные волны физики измеряют, у вас по сравнению с ними просто топором неглядя машут, но вас же это устраивает?

Вот и хотелось узнать — почему заданы такие параметры отклонеий а не, допустим, вдесятеро худшие или, допустим, вдесятеро лучшие. Ну нет ответа или ответ типа «максимальное из доступного массово на рынке» -ок, Просто вы так хорошо пишете, что подумал. а вдруг у вас эти обоснования есть?

makev

02.12.2016 19:06Чем выше точность — тем прямее стены, полы, окна. Разве этой нехитрой мысли нужны дополнительные обоснования)? Поэтому в сторону в десять раз хуже двигаться не хочется, а в десять раз лучше — пока вряд ли возможно. На текущем уровне развития техники именно такие нормативы считаются достижимы при разумных затратах. Ну и мне кажется, что вы сами ответили на вопрос.

ufm

05.12.2016 20:31«Почему кот лижет яйца? Потому-что может».

Раньше небыло технической возможности строить с такой точностью, или это было запредельно дорого.

Поэтому закладывали бОльшую надёжность, на уровне проекта. «Давайте сдесь сделаем 5-ти кратный запас, а то ведь если криво поставят — ай-ай будет». А поставят обязательно криво — «Рамшаны» они везде во всём мире одинаковые.

Сейчас за счёт повышения точности можно уменьшить этот самый запас надёжности без потери эксплуатационных качеств. При этом существенно съэкономить. Хотя-бы на материалах и времени строительства.

yellow_hand

02.12.2016 15:02Скажите есть ли разница при выполнении работ зимой и летом?

makev

02.12.2016 15:05+1Спасибо за вопрос. На него ответил Петр Соколов, инженер-геодезист отдела стройконтроля «Лахта центра»:

— По части выполнения геодезических работ принципиальной разницы нет, кроме того, что в измеренные величины длин вводятся поправки за температуру и давление.

Все остальные особенности связаны с процессом строительства: например с устройством тепляков над опалубкой ядра, но это нельзя отнести к принципиальным отличиям.

ODNHO4KA

02.12.2016 16:35-6Строительная компания публикует что то среднее по уровню между рекламным проспектом и текстом для привлечения абитуриентов.

makev

03.12.2016 17:05+1Вряд ли это имело бы смысл. Реклама теоделитов – просто потому что здесь все-таки не журнал «Геодезия сегодня». Сомневаюсь, что кто-то из читателей после прочтения поста подумал: «Пойду-ка, куплю себе FGL домой, давно такой хотел. Вот и товарищ из «Лахта центра» советует… Хорошая вещь в хозяйстве!» ;). По абитуриентам – так мы не вуз…

Думаю, ваша оценка — результат ваших личных предпочтений, когда просто сама тема не вызывает любопытства. Но кому-то другому могут быть интересны ответы на вопросы — как удается строить полукилометровые (и выше), конструктивно сложные здания таким образом, чтобы они не падали, не кренились, были вертикальны, как сотни тысяч элементов, из которых они состоят, оказываются на своих местах. То, о чем здесь говорится – достаточно универсальные в небоскребостроении вещи, это не только про нашу площадку. Сейчас, например, в мире есть несколько рабочих проектов километровых зданий, думаю, там примерно тот же арсенал технологий (при этом не обязательно такое же оборудование) будет задействован.

Но в любом случае — спасибо, что прочитали.

Commun_Era

03.12.2016 16:03изменении в высоте и конфигурации задний по мере их возведения.

наверное всё-таки зданий??

kvazimoda24

04.12.2016 01:36+2А меня, как и одново из комментаторов выше, всё-таки интересует вопрос, как же реализуется необходимая точность в 5 мм? Ведь высота одного этажа минимум метра три, при отклонении в пять милиметров угол наклона будет около шести минут. Чем этот угол регистрировать? И как его выправлять, ведь туже балку можно поставить просто на грязную поверхность, типа песком засыпало, и это уже даст отклонение. А как с такой точностью варить арматуру вообще не понимаю. Там допуски уже на доли милиметра должны быть. Поэтому и возникает вопрос, каким образом эта точность достигается? Или тут ситуация такая, что измеряем мы с точностью до милиметра, а допуски плюс/миниус пол метра?

ODNHO4KA

04.12.2016 16:57С одной стороны ошибка не должна накапливаться, в крайнем случае — исправляться. А 5мм — многовато для таких работ. Да и это ведь не типовая девятиэтажка, в каких по факту бывают отклонения по 10 см.

vlivyur

05.12.2016 11:03+1Меня вот всё время интересовало зачем им чертежи в мм, если ошибка измеряется десятками сантиметров. Зачем в договоре на строящуюся квартиру стоит фраза «если итоговая площадь квартиры окажется больше хотя бы на 1 м2, то доплачивайте» (коллеге «повезло» — у него на 1,5 м2 меньше получилось).

kvazimoda24

05.12.2016 15:07А площадь измерять по потолку или по полу? :) Или, может быть, на уровне середины стен? Сам видел в монолитном доме выпуклую стену.

vlivyur

05.12.2016 15:38У друзей было: входишь в комнату, вытягиваешь руку вверх — ещё где-то сантиметров 10-20 есть. Подходишь к балкону, вытягиваешь руку — а вот он и потолок!

kvazimoda24

05.12.2016 20:25Ну, это же высота, за неё доплачивать не требуют :)

А вот в на какой высоте площадь измерять — непонятно :)

kvazimoda24

05.12.2016 15:14Ну, накопиться ошибке очень просто, если первую балку наклонить на 0,5 миллиметра, то десятая балка, стоящая на ней будет уже на 5 мм наклонена. А если это всё умножить на сколько там десятков или даже сотня-другая этажей, то вопрос в первой балке будет уже на уровне единиц микрон.

А исправлять это как? Под пятую балку, когда отклонение 2,5 мм подложить бумажку? Или из какой-нибудь крутой стали клин точить? И что в этом случае делать с высотой? Высота же тоже поплывёт — наклоняя балку мы делаем её крайнюю точку немного выше. Хотя, тут, может быть, уже и не критично.

makev

05.12.2016 15:43С первым не поспоришь. А вот насчет того, что 5 мм. — многовато… Мне тут сложно будет вам что-то ответить по существу — вероятно, вы поделились своим субъективным ощущением, которое, по всей видимости, не совпадает с мнением нашего главного инженера, конструкторов, представителей главгосэкспертизы и данными расчетных проектных комплексов;)).

Добавлю, что 5мм – это конкретный допуск для высчитывания центра ядра.

Относительно девятиэтажек — это, по сути, два совершенно разных строительных процесса — возведение небольшого типового здания и небоскреба. Вероятно, для невысокого здания допустима и некритична погрешность гораздо выше.

makev

05.12.2016 15:471. Высота этажа — 4,2 м.

2.Угловые смещения регистрируются показаниями инклинометров.

3. Для предотвращения отклонений за рамки допустимой погрешности, контроль работ, в том числе -геодезические измерения, проводятся многократно на разных этапах. Выше я привел пример, когда изготовитель сердечников колонн делает подгонку на чертежах, основываясь на фактических данных, затем сам проводит измерения готовой детали, затем ее проверяют геодезисты — до и после установки, уже под нагрузкой. Все это делается для того, что бы держаться в рамках погрешности, которая разрешена и, следовательно, некритична для объекта.

4. Если все же произойдут отклонения, работа подлежит переделке. Такие случаи в истории бы ли — например, в башнях Петронас разбирали этаж (правда там виноваты были материалы — плохой бетон).

Jetmanman

05.12.2016 09:59Возникает вопрос, как же строили Эмпайр-стейт-билдинг высотой 381 м в начале 20 века без таких приборов и тем более без gps?

makev

05.12.2016 10:53+3Как-то по-другому. Пользуясь имеющимися на тот момент технологиями. Признаться, уже не первый раз задают такой вопрос, и каждый раз я думаю — к чему он? а. К тому, что не нужно развивать строительные технологии, раз можно построить нечто и без них. б. К тому, что стройка — сущая безделица, с современным-то оборудованием, вот попробовали бы как раньше… без инклинометров всяких. с. Допишите ваш вариант.

Друзья, честно — не знаю, как строили Эмпаер, Эйфелеву, Нотр Дам и египетские пирамиды без gps, а также — бульдозеров, кранов и так далее. Наверное, тяжело. Наверное, современным строителям в чем-то проще. Так же как представителям других профессий и занятий. Жизнь в чем-то упростилась. Ну а в чем-то усложнилась. Вот вы как на работу добираетесь? А попробовали бы как раньше, когда люди без машин, метро и автобусов жили;)

ODNHO4KA

05.12.2016 16:515мм я имел ввиду не допуск, а как я понял из вопроса выше — ошибка на этаж. А насчёт «Эмпаер, Эйфелеву, Нотр Дам и египетские пирамиды», то думаю, к этим сооружениям и требования другие были. Впрочем, что мы знаем о нюансах их проектов и с чем сейчас сталкиваются эксплуатирующие их люди.

limonuwka

06.12.2016 10:28Спасибо за статьи, они крутые! Начинал следить (не подумайте плохого :) ) за вами с ютуба, потом и тут увидел…

Скажите, а будет ли статья про сами конструкции? т.е. примерные сечения колонн, ядер и т.д. (разумеется, в том объеме, который можно дать, ничего не нарушив)

makev

06.12.2016 10:48Плохого не думаем, наоборот, спасибо что следите за нами)). По конструкциям материал будет, и вероятно, не один — конструкции сложно обойти вниманием.

Loki3000

А болгаркой шлифануть нельзя?:)

makev

Можно было бы и болгаркой, только конечный результат может получится соответствующим. В каждом отдельном случае, когда зафиксировано отклонение, вопрос по устранению брака должен решить изготовитель — какими способами и средствами он решит проблему. Строители деталь примут только после того, как она будет полностью соответствовать.

Loki3000

Мне кажется что это как раз в интересах производителя — не катать железку по Европе, а исправить на месте, если есть такая возможность.

makev

) Тут другой подход немного. Чтобы не катать железку, производитель сам очень четко следит за качеством. Сначала они проводят «виртуальную сборку», основанную на фактических данных. Получается 100%-я подгонка. Только после этого изготавливают. Затем еще сами проверяют готовый сердечник, все ли соответствует — требования им известны. И только потом — в путь, на стройку. Пока система работает — ни одна колонна при переплавке не пострадала.