Экскурсия

Парк науки и искусств образовательного центра “Сириус” расположен в здании бывшего Главного медиацентра Олимпиады-2014 и по размерам сравним с немаленьким заводом — ширина фасада составляет четыре сотни метров, а масштаб лучше всего виден на спутниковом снимке.

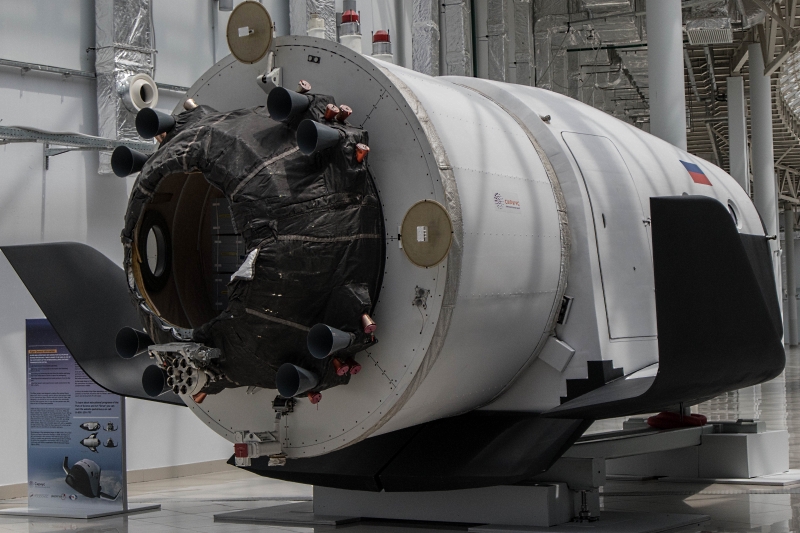

Обратите внимание на темные полосы — это стеклянная крыша галерей. В 2017 году у главного входа установили изделие 0.03 — комплексный испытательный стенд “Бурана”.

“Комплексный стенд” означает, что этот экземпляр оснастили штатным набором оборудования и провели огромное количество испытаний, отловив 21168 багов.

ОК-КС — один из наиболее сохранившихся кораблей и макетов программы. Например, “Буран” на ВДНХ собран из трех разных изделий. А здесь разве что бросается в глаза отсутствие теплозащиты и двигателей ориентации. Для удобства испытаний в стенде проделали несколько люков, отсутствовавших в летных экземплярах. Один из них расположен в колесной нише и закрыт на висячий замок.

В левом (северном) вестибюле рядом с абстрактным макетом спутника стоит макет двигателя второй ступени (центрального блока) ракеты-носителя “Энергия” РД-0120. Центр активно наполняется экспозициями и различными артефактами, например, белое обрамление слева было входом в модуль геопространственных технологий, который заменяют на “Генетику и науки о жизни”.

Поднимаемся на второй этаж. Здесь стоят планетарий и полноразмерный макет корабля “Клипер”.

Вид на “Клипер” сзади.

Свободного места еще много, и второй этаж неуловимо похож на аэропорт. Блики плитки пола создают иллюзию бассейна.

Индустриальный масштаб помещений позволяет проводить здесь мероприятия с сотнями и тысячами участников.

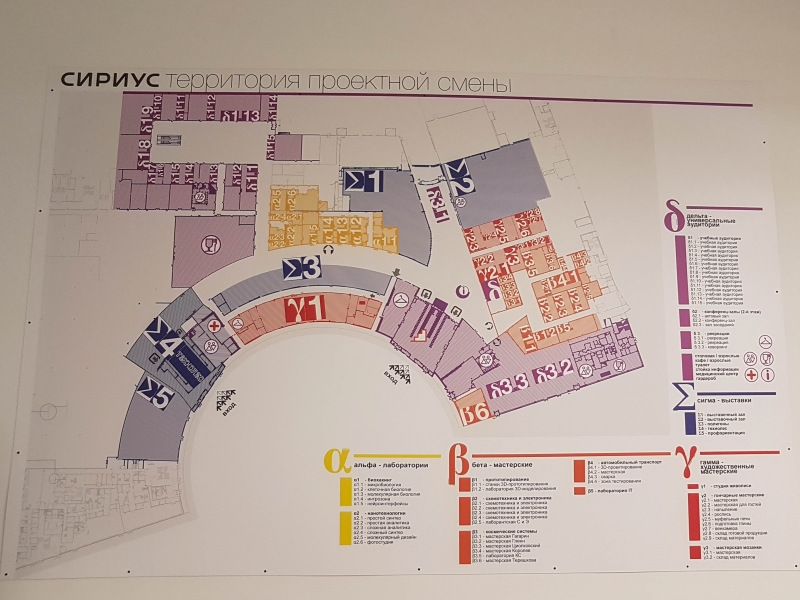

Возвращаемся назад на первый этаж. Схема аудиторий еще раз наглядно показывает размеры центра. Альфа — лаборатории биохакинга и нанотехнологий, Бета — прототипирование, схемотехника, космос и автотранспорт, Гамма — живопись, гончарное дело и мозаика, Дельта — аудитории и конференц-залы, Сигма — выставки.

Начнем мы, конечно же, с космических лабораторий. В коридорах стоят модели — ледоколы, реакторы, “Луна-16”, “Энергия”, “Союз”, “Протон” и “Ангара”.

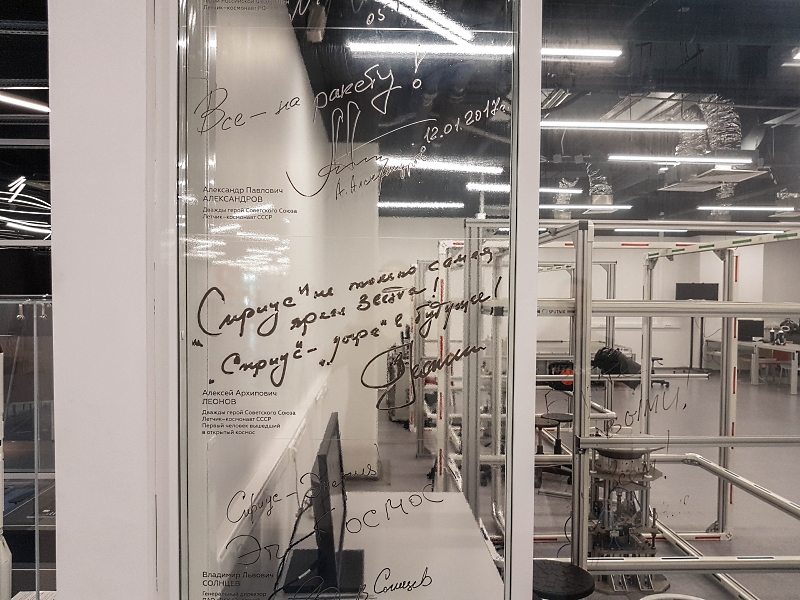

Автографы космонавтов, посещавших центр.

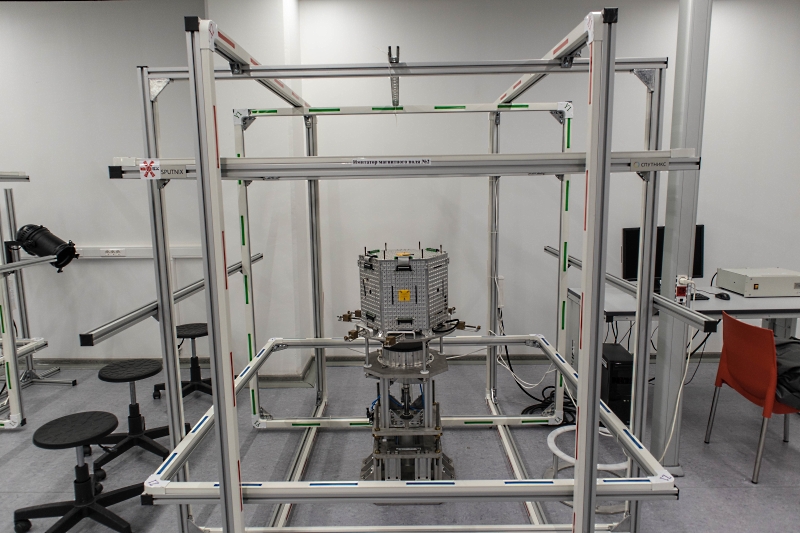

Удивление и восхищение вызывает оснащение лабораторий в целом, и космических — в особенности. При содействии компании Sputnix здесь установили полноценное оборудование для проверки космических аппаратов. Два стенда позволяют проверять системы ориентации — имитатор магнитного поля и прожектор, играющий роль Солнца, создают обстановку, похожую на то, с чем спутник столкнется на орбите, а аэроподвес имитирует условия при поворотах спутников в невесомости.

Аэростол убирает трение в двух плоскостях, позволяя экспериментировать с работой двигателей спутника.

А вот это — стенд с двигателями на сжатом газе, который перемещается по аэростолу.

Термобарокамера позволяет проверить готовность спутника к работе в вакууме.

Вибростенд — нагрузки при выведении спутника на ракете-носителе.

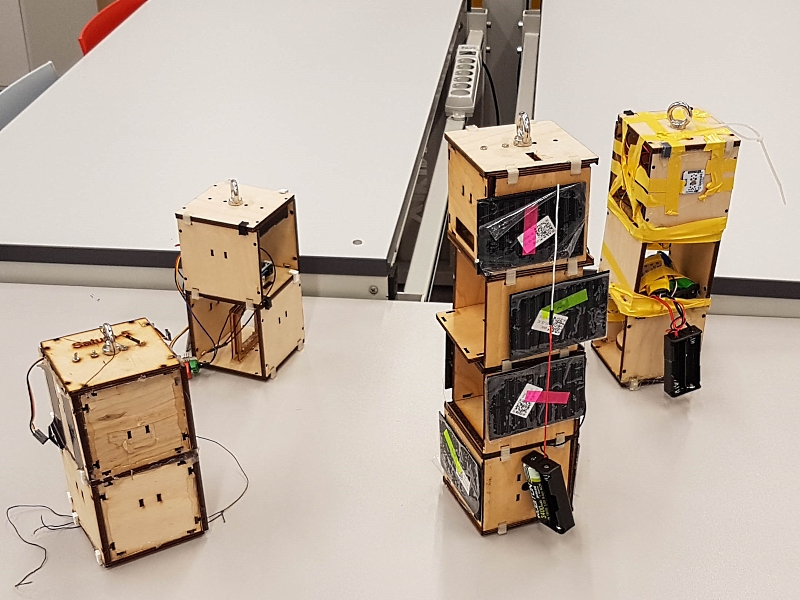

От проектной смены, которая длится месяц, остались макеты спутников. Деревянные корпуса на скотче с термоклеем ничуть не уменьшают ценности полученных на реальной электронике знаний и опыта. И после посещения этой лаборатории совершенно не удивляешься новостям о запуске с МКС созданных учащимися “Сириуса” и проверенных на этом самом оборудовании настоящих спутников.

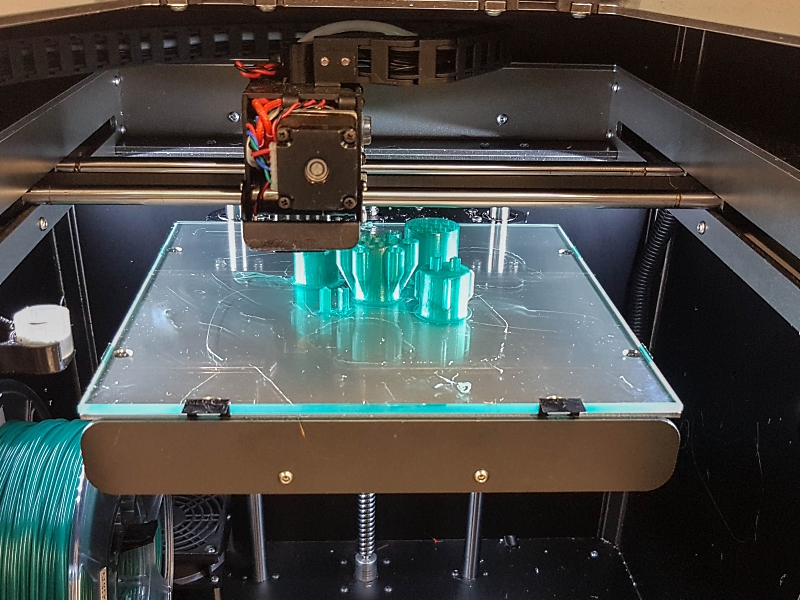

Переходим в лаборатории прототипирования. Здесь можно быстро и разными способами реализовать в материале какую-нибудь замечательную идею. 3D-принтеров целая батарея, и, сколько я не проходил мимо, хотя бы один что-нибудь постоянно печатал.

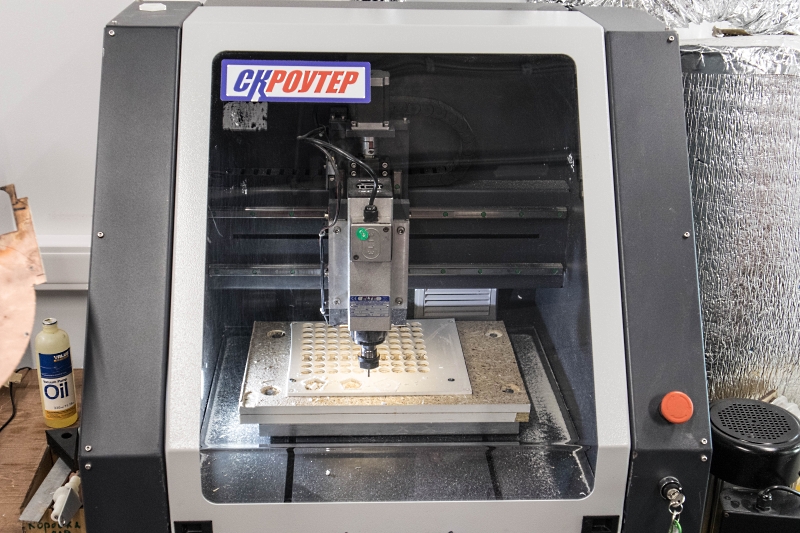

В некоторых случаях вырезать деталь будет лучше, чем напечатать, для этого есть высокоточный гравировально-фрезерный станок с ЧПУ.

Альтернатива — станок лазерной резки, деревянные детали с характерными темными краями попадаются везде, он явно работает очень много.

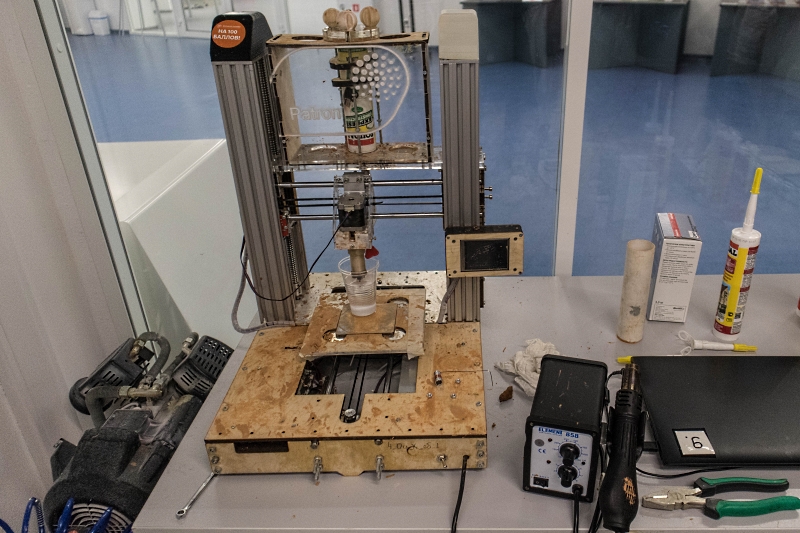

Местная достопримечательность — самодельный 3D-принтер, печатающий глиной. Как мне рассказывали, на нем пытались печатать еще и едой, но что-то нормальное получилось пока только с шоколадом.

На полках стоят эксперименты с редкой дельта-кинематикой 3D-принтеров.

Переходим в лаборатории гончарного дела. Вот результаты 3D-печати глиной, демонстрирующие возможность создания объектов со сложной поверхностью.

На крупном плане отлично видны слои, которыми наносился материал.

Аудитория с гончарными кругами.

Результаты более традиционного процесса производства. Милые котики и тарелка с надписью “Нет смысла бояться высоты, есть смысл учиться летать”.

Производство практически безотходное — неудачные эксперименты можно загрузить в машину, похожую на мясорубку, и превратить в однородную массу, из которой лепить что-нибудь новое.

А здесь изделия сушатся (крайний шкаф справа) и обжигаются (все остальные).

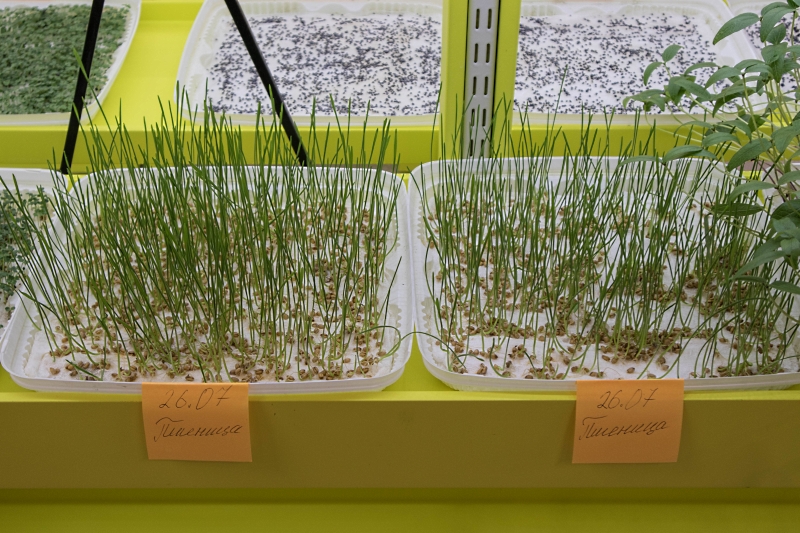

Следующее на очереди пространство “Полигоны” с растениями, современным искусством и информационными технологиями. На специальных стойках растут студенческие работы.

Отсек, посвященный гидропонике, закрыт пластиковыми шторками для поддержания микроклимата. Здесь демонстрируются наиболее распространенные системы.

Система с фитилем одновременно демонстрирует способность растений определять местную гравитацию и расти вверх. Отличным дополнением смотрелся бы клиностат, может быть, в будущем добавят.

Стендов с растениями много, и разных.

Одна из стен выделена под современное искусство. Вот эта инсталляция, например, вдохновлена работами Павлова, не живая, но реагирует на движение.

Следующий сектор посвящен человеко-машинному взаимодействию. Есть будка с тренажером эмоционального интеллекта, стенды управления взглядом и даже дыханием.

Симпатичный стенд показывает жизнь клетки на сферическом экране с плоским срезом.

Умный дом представлен в виде, буквально, избушки на механических ногах.

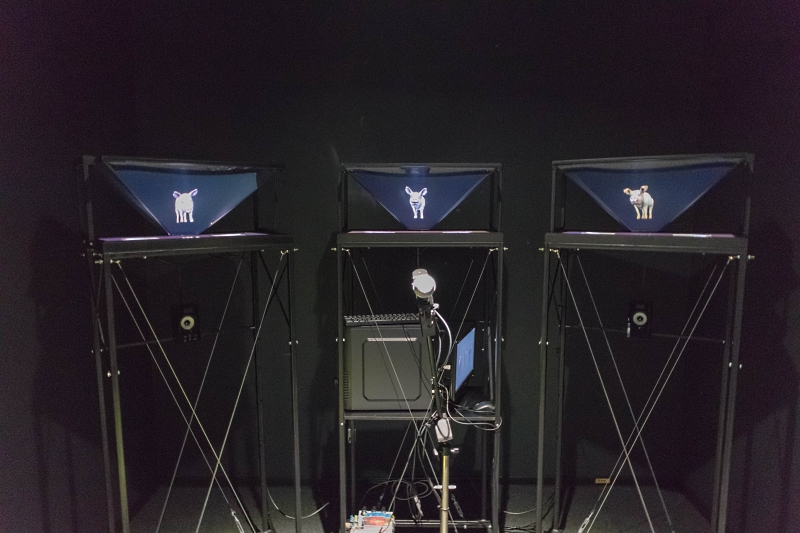

Голографические свинки иллюстрируют работу системы, способной понять и ответить на вопрос, заданный в свободной форме.

На лаборатории биохакинга и молекулярной биологии можно только смотреть снаружи, но, благодаря стеклянным стенам, этого достаточно. Оборудования много — есть даже ДНК-секвенсор.

Ну и последний пункт нашей экскурсии — экспозиция “Умный город”, созданная при участии правительства Москвы. Здесь в виде наглядных игр для детей показываются современные концепции. Вот, например, стенд, иллюстрирующий работу Big Data.

А здесь можно попрыгать на интерактивной аэробике и узнать, чем могут быть полезны умные датчики.

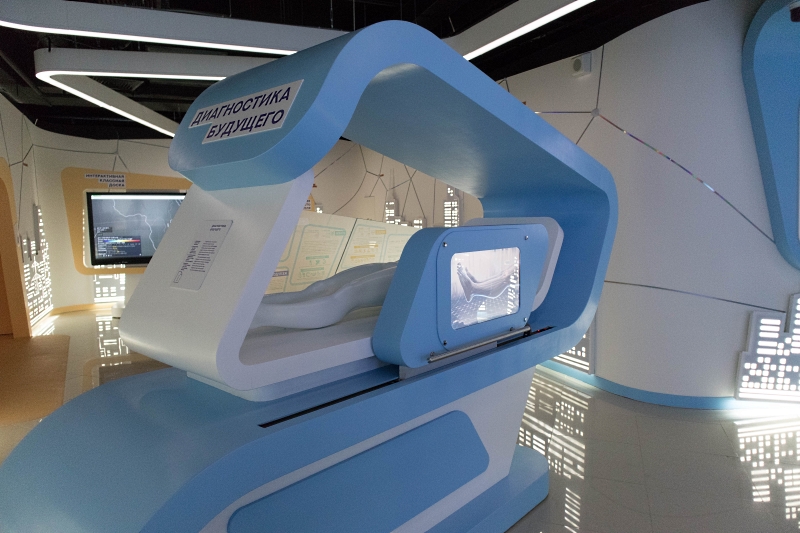

К тому моменту, когда маленькие гости подрастут, “диагностика будущего” как минимум частично станет “диагностикой настоящего”.

Работа

В “Сириусе” есть программы разной длительности, направленности (по трем направлениям: “Наука”, “Искусство” и “Спорт”) и для разных возрастов. Меня пригласили на каникулярную программу длительностью одна неделя, для возраста 12-15 лет. За шесть дней и двадцать часов ученики должны сделать проект, который будет защищаться в финале. Я не преподавал с 2012 года, да и студенты там были постарше, но, к счастью, в Уфе уже много лет работает космическая школа, у руководителя которой, Алексея Алликаса, можно спросить совета. В итоге на базе того, что я умею (например, с “железом” я не работал и проектировать спутник учить не смогу) и опыта преподавания в похожих условиях сформировалась программа, состоящая из следующих частей:

- Теория: введение в космонавтику и астрономию, орбитальная механика, история космонавтики.

- Практика: полеты в космическом симуляторе Orbiter с последовательным увеличением сложности. Сначала смотрим на полеты без активного управления, параллельно изучая работу космической техники и получая базовые навыки, затем выполняем простые и все более сложные полеты.

- Проект: сборка модели космического аппарата и выполнение полета на нем в Orbiter.

Если вы захотели научиться летать в Orbiter, посмотрите мои публикации:

- Просмотр сценариев без пилотирования.

- Простые полеты: геостационарная орбита, полет к МКС со стыковкой, посадка.

- Сложные полеты: Юпитер, Луна, Марс, перелет Марс-Земля.

- Все материалы по Orbiter.

Модели сначала предполагалось делать из бумаги, и я потратил массу времени на отбраковку тех, которые не подойдут из-за слишком большой сложности или трудоемкости, но, вовремя узнав о наличии в центре 3D-принтеров, переключился на поиски моделей, для которых есть интересные аддоны в Orbiter. Таких нашлось четыре — корабль “Союз” и сценарий ручной стыковки с МКС, корабль “Восток” и ручная ориентация корабля для посадки, “Протон” и выход на геостационарную орбиту и Mars Reconnaissance Orbiter с аэроторможением у Марса.

Печатаются модели, из этого вырастет “Протон”.

Проекты защищают все направления каникулярных программ одновременно в общем зале. Это хорошо — результат обучения показывается не только своим родителям, но и участникам других программ с их родителями. Вот стыкуют “Союз” с МКС мои студенты.

Гончарная программа показывала беспроигрышных котиков, их все любят.

”Шаг к Вселенной” (8-11 лет) демонстрировали ракеты. Увы, практический пуск в зале провести нельзя, так что он выполнялся отдельно.

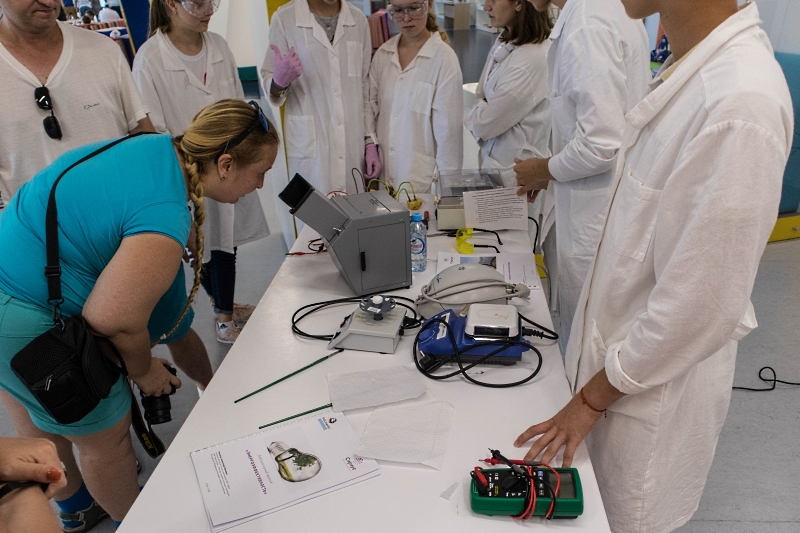

Химические и физические опыты группы 12-15 лет.

Буеры, созданные на “школе цифрового производства” в зале без ветра, увы, не ехали, но смотрелись все равно симпатично.

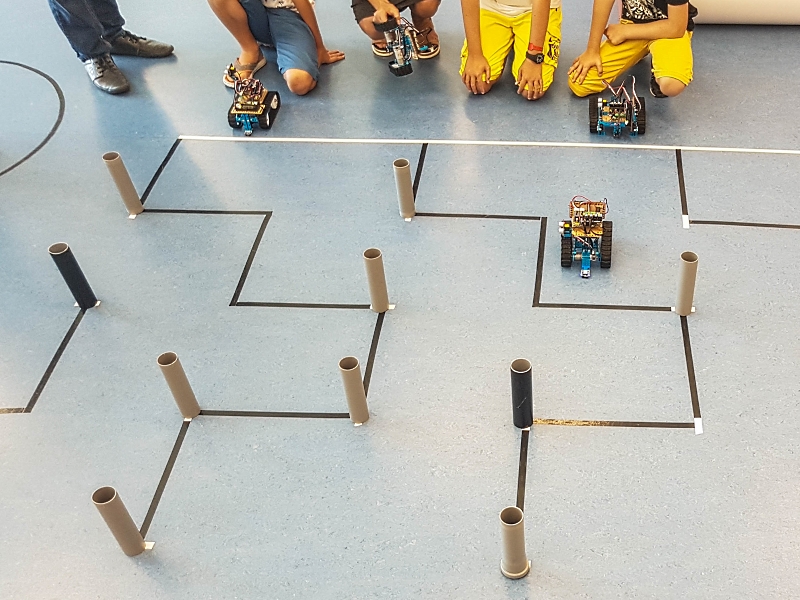

Но самая занимательная демонстрация была у школы робототехники (8-11 лет). Дети всю неделю собирали и программировали робота, а на защите устраивались полноценные соревнования с выдачей дипломов по результатам.

Лично я главным позитивным итогом своей работы считаю то, что студенты сами добровольно хотели летать и показывать свои умения. Есть надежда, что они поставят Orbiter дома и будут играть, параллельно изучая настоящую орбитальную механику, астрономию и космическую технику. А то, что уже прощаясь, некоторые ученики называли мою дисциплину самой интересной (а всем программам показывали мастер-классы других направлений) было вершиной педагогической радости.

Бытовая часть

Жилой комплекс “Сириуса” — это бывший четырехзвездочный отель Azimut с соответствующим уровнем номеров. В первые минуты заселения было забавно осознавать, что номер совершенно аналогичен тюменскому четырехзвездочному отелю, где я был на Нефоруме блогеров.

Расположение прекрасное, до моря 300 метров, на случай плохой погоды есть бассейн и спа. В правой части фотографии научный клуб. Также на территории есть пруд с фонтаном, способствующим научным размышлениям, тренажеры и временно закрытые на ремонт теннисные площадки.

Совсем рядом сооружения Олимпиады-2014.

Кроме жилого комплекса и Парка науки и искусств спортивные занятия проводятся на арене “Шайба”. Между зданиями курсируют электрические автобусы-шаттлы.

Я же привез транспортной компанией (в самолете нельзя) моноколесо и ездил на нем.

Заключение

Образовательный центр “Сириус” производит очень вдохновляющее впечатление. Сочетание замечательного образовательного и бытового оснащения с людьми, которые любят и умеют делать свою работу, дает уверенность в будущем учеников и страны в целом. Для меня было большой честью работать там и внести свой небольшой вклад в то, чтобы сделать наше общее завтра лучше.

Комментарии (62)

Javian

10.09.2018 07:59+4off Наглядное отношение к отечественной истории. Это не установили Буран, а бросили перед входом. «Установили» — это как в музее техники в Шпайере.

Stan_1

10.09.2018 08:01-2Почти все фотографии — парадные, PR-ные. А каков практический «выход» данного центра? Было бы гораздо интереснее узнать:

- Какова программа привлечения зарубежных талантливых детей в этот центр? Сколько таких детей из стран, лидирующих в области космоса, уже учатся/работают в центре?

- Каков Roadmap данного центра? Допустим — дети 12-15 лет в нем… живут? учатся? Я так и не понял формат работы центра из статьи. Они уезжают домой, и что? Есть программа их плавной трансформации в ВУЗы космической тематики?

Если честно, после прочтения статьи совершенное непонимание — а зачем этот центр? По описанию — ощущение такое, как после посещения виртуальной марсианской станции «Антарес-6» в московском планетарии: чистая развлекаловка. При этом странные кружки типа гончарного искусства и изготовления тарелок. Не понял я статью, в общем. :(

lozga Автор

10.09.2018 08:15+4Парадными они быть не могут, специально для меня ничего не делали.

Пока что для участия в отборе необходимо быть гражданином России.

Есть список задач, которые «Сириус» поставил перед собой. Надеюсь, «зачем этот центр» стало более понятно.

Stan_1

10.09.2018 08:21Увы нет, не стало. Если отбросить всякие пункты состоящие из общих слов «содействие», «развитие условий» и пр., то там только один пункт заслуживает внимания: "Создание системы «социальных лифтов» для талантливых молодых россиян".

А как эти лифты выглядят? В качестве декларации — пункт отличный, и допускающий конкретный практический результат. Но каков механизм этих социальных лифтов? Мне не удалось найти по Вашей ссылке. :(

UPDATE: зашел еще в раздел «Документы», думал найти там какие-то Roadmap, презентации, отчеты, но там только лицензия на образовательную деятельность и выписка из реестра юридических лиц.

scorpius_13

10.09.2018 20:19А какой практический выход у «Артека», например?

Сложно определить же. Тут надо рассматривать систему образования в целом. «Сириус» является лишь одним из элементов системы.

Javian

10.09.2018 21:31«Артек» это символ эпохи, который современная РФ пытается натянуть на себя. С одной стороны сегодняшняя РФ — это пространство активной контрреволюции, с другой стороны натягивание на себя одежды советской супердержавы и подмена «советский» на «российский». Местами комично выходит. «Хороший понт дороже денег».

geisha

10.09.2018 23:35Тут надо рассматривать систему образования в целом. «Сириус» является лишь одним из элементов системы.

Ежу очевидно, что такой центр находится как раз вне системы. Единственное, что заслуживает уважения — хотя бы один объект олимпийской инфраструктуры будет иметь жизнь после олимпиады. В лучших домах Европы такие центры организовывают при университетах, а не в чистом поле. И на то есть причина.

Mike_soft

11.09.2018 07:45+1в европах (а особенно в америках) все-таки университеты занимаются не только образованием, но и исследовательской деятельностью. (ну по крайней мере исследовательской — в значительно бОльшей степени, чем у нас).

geisha

11.09.2018 23:18Если университеты даже тут не пригодились, то пора их сносить.

Mike_soft

12.09.2018 08:12лично мне не нравится подход «до основанья, а затем....»

у нас традиционно научно-исследовательская деятельность была сконцентрирована в отраслевых НИИ и структурах АН. Исторически. а университеты были в основном образовательными. поэтому получилось то, что получилось

geisha

11.09.2018 03:14Есть список задач, которые «Сириус» поставил перед собой. Надеюсь, «зачем этот центр» стало более понятно.

Я ни в коем случае не упрекаю вас, статья и фотки отличные, но вы сами почитайте что они там пишут:

Цель работы Образовательного центра «Сириус» – раннее выявление, развитие и дальнейшая профессиональная поддержка одарённых детей, проявивших выдающиеся способности в области искусств, спорта, естественнонаучных дисциплин, а также добившихся успеха в техническом творчестве.

Я не совсем понимаю, зачем нужна особенная поддержка детям, которые уже добились успеха? Они что, добились успеха, осознали где находятся, у них началась затяжная депрессия и их срочно отправляют в Сочи?

Frankenstine

11.09.2018 11:11Видимо, без такой поддержки даже «добившихся успеха в техническом творчестве» детей зачастую ждёт отрезвление действительностью :) Впрочем, действительно хороший вопрос — что конкретно даёт этим детям этот центр. Но это наверное тема для интересной, но отдельной статьи. Что-то вроде «как я провёл лето/месяц/неделю в центре „Сириус“» от лица получившего туда путёвку, или что там им дают.

useluch

10.09.2018 09:56+3Сириус создан в 2014. Это образовательное учреждение. Какой практический выход вы хотите увидеть через 4 года его работы?

Stan_1

10.09.2018 10:09+2Как минимум, уже можно сделать отчеты, показывающие, что Х% обучающихся в 2015 году, поступили в ВУЗы по тематике обучения в Сириус. Я поискал по Интернету — ничего не нашел.

Ну и открытый вопрос по социальные лифты. Неважно, 4 года или не 4 года существует центр. Но если в создание центра вложили инвестиции (особенно частные) — значит должно быть и понимание, как инвесиции «отбить». То есть если официальной целью декларируется создание социальных лифтов, значит уже на этапе запуска кто-то понимает методы их работы.

UPDATE: ок, допустим — 4 года — мало. А сколько — нормально? Через какой период времени будет правомерно задавать вопросы об эффективности центра?

alex73

10.09.2018 10:30+2Ни коим образом не на правах троллинга или издевательства.

Мне действительно интересно узнать Ваше мнение, по каким показателям можно оценивать эффективность деятельности образовательного учреждения. В том числе «Сириуса»

Желательно что бы критерии были универсальны и позволяли оценить на единой шкале как «Сириус» так и ЦДТ №4 г.Ульяновска.

Со школами ИМХО сложнее, у школ иной формат работы, хотя сейчас им добавили головной боли введением в 10-11 классах предмета «Проектная деятельность» что делать с которой не очень понятно.

Stan_1

10.09.2018 10:37+2Со школой согласен, непонятно. Но Сириус — дело другое. Это проект, финансируемый на конкретные деньги. То есть — инвестиционный проект. Инвестиционный проект в 90% случаев — требует бизнес-плана и количественных показателей. Увы, я не специалист в области именно образовательной деятельности, и нужно погрузится в вопрос, но уверен, что показатели эффективности — есть.

Например:

1. Занять место в первой пятерке аналогичных учреждений к 2020 году.

2. Достичь показателя не менее 25% выпускников центра поступили в ВУЗ по специальности обучения в Центре

3. Не менее 50% выпускников центра получают на ЕГЭ баллы не ниже 120 (пишу от балды, не знаю много это или мало)

Ну и так далее.

Mike_soft

10.09.2018 12:00критерий «занять место в первой пятерке» ставит вопрос о том, по каким критериям эта пятерка — именно первая.

хотя, безусловно, критерии оценки нужны даже для «неинвестиционных» — чтобы хотя бы знать, насколько успешно мы реализуем поставленные задачи.

Stan_1

10.09.2018 12:33Все верно. Не важно — какая пятерка. Я просто показал, что у такого центра могут быть понятные и измеримые метрики. Тут должны думать специалисты, которые не допустят метрики вида «оказывать содействие развитию талантов».

alex73

10.09.2018 14:34Специалисты уже разок на придумывали:

Приказ 1897 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ»

8. Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего образования:

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме;

метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории;

Есть еще предметные, но там слава богу относительно конкретно сказано чего хотят.

Таким образом проблема как раз в том, что «специалисты» панически боятся четких измеримых критериев.

useluch

10.09.2018 11:52Допустим, там проходят обучение ученики 9 классов. Минимальная оценка: ещё 2 года в школе, 5-6 лет в универе. Далее если человек создаёт стартап, то лет 5 на набивание шишек. Если выбирает академическую карьеру, то плюс 4 года аспирантура, затем лет 5 на дальнейшие исследования и публикации. Итого как минимум 12 лет, и то при таком сроке не будет данных для статистики, так что ещё как минимум нужно прибавить лет 5. При этом нужно учитывать, что в Сириусе не учатся на постоянной основе. Он вписан в текущую систему образования, а выпускники окунутся в текущую экономику. Как в такой ситуации оценить деятельность Сириуса?

Stan_1

10.09.2018 12:35+1Как минимум, по числу поступающих в ВУЗы по профилю их обучения в Центре Сириус. Логика проста — Сириус дает некое «содействие развитию таланта», например, в живописи. Сколько обучающихся живописи пошли в художественный инстутут? Для этого уже статистика есть.

alex73

10.09.2018 14:26Как минимум, по числу поступающих в ВУЗы по профилю их обучения в Центре Сириус.

Сразу возникает вопрос, а без Сириуса они бы туда поступать не стали?? Сириус ли является причиной их выбора? А то иначе можно вспомнить шутку про смертоносные огурцы.

Stan_1

10.09.2018 17:51В качестве примера можно брать советы директоров крупнейших компаний. Там пишут — 20% — выпускники Стенфорда. И перефразиря Вас, можно спросить — а иначе они бы не сидели в совете директоров?

Поэтому пока нет возможности сказать: «20% наших выпускников входят в советы директоров голубых фишек», почему бы не сказать «Мы разбудили талант у детей так, что 20% наших выпусников пошли учиться по специализации своего таланта»

И еще раз — я же не пытаюсь определить конкретные метрики с выходом на дискуссию. Цель моего первоначального вопроса — какие цели поставлены перед Центром, ради чего он создан? Чего он должен достичь.

alex73

10.09.2018 18:37В качестве примера можно брать советы директоров крупнейших компаний. Там пишут — 20% — выпускники Стенфорда. И перефразиря Вас, можно спросить — а иначе они бы не сидели в совете директоров?

Некорректное на мой взгляд сравнение. Точнее некорректно как ответ на вопрос. Я вполне могу допустить что именно Стенфорд дает навыки и знания, способствующие карьерному росту до уровня совета директоров крупнейших компаний. И при вопросе много ли в советах директоров выпускников скажем ПУ-31 города Крыжопля получим закономерный ответ.

Если же рассматривать ситуацию с профильными вузами и Сириусом то тут видим следующее:

1) Школьники выбирают ВУЗ не зависимо от того были они когда либо в Сириусе или нет.

2) ряд вузов будет по «профилю» только формально, есть университеты куда на физ-мат направление на бюджет поступают товарищи со 130-140 баллами по результатам трех экзаменов. Считаем эти факультеты целевыми для Сириуса?

3) Если берем только условно серьезные вузы, то есть ли тут связь с Сириусом или нет. Кстати интересно было узнать, но на вскидку не знаю как балансировать выборки.

И еще раз — я же не пытаюсь определить конкретные метрики с выходом на дискуссию. Цель моего первоначального вопроса — какие цели поставлены перед Центром, ради чего он создан? Чего он должен достичь.

Мне тоже можете поверить очень интересно. Скажем так я понимаю его смысл как мощной базы по подготовке олимпиадников к участию в олимпиадах высокого уровня.

Пожалуй соглашусь с ролью специализированного «пионерского лагеря» для одаренных детей, где их еще и учат.

Относительно проектной деятельности — тут у меня вопросов гораздо больше чем ответов, ибо что с ней делать в массовой школе абсолютно неясно.

Как то так вот.

KoToSveen

11.09.2018 02:40Вам лишь бы

инвестиции (особенно частные)

отбивать.

Т.е. конечной целью должны быть деньги, а не образование, наука, человеческие блага?

Mike_soft

11.09.2018 07:52если проект коммерческий — он подразумевает на выходе именно деньги.

если проект некоммерческий — типа фонда «Династия», например — тогда на выходе ухе «блага».

Ну и не стоит противопоставлять деньги и общественные блага. грубо говоря, если наука и образование начнет обществу приносить деньги — это благо.

Stan_1

11.09.2018 08:14+1Образование и наука гораздо эффективней тогда, когда их конечной целью ставятся деньги и человеческие блага. Сейчас наверное, спровоцирую холивар, но избитый уже пример — Илон Маск. Наука и образование привели к появлению эффективного Falcona, который «забрал» рынок запусков. То есть в данном случае — научный успех завидно конвертирован в деньги и, если брать перспективу, в человеческие блага. Обеспечит ли Центр Сириус такой же эффект?

Но Маск всегда ставил цели — он ставил перед собой количественные метрики — цена запуска, доля рынка запусков и пр. Центр Сириус ставит, т.н. количественные (неизмеряемые) цены — «содействие развитию талантов». А на поверку — это просто политехнический музей куда водят школьников. :(

KoToSveen

12.09.2018 02:47Сейчас, наверное, спровоцирую не холивар, а минусов.

То есть в данном случае — научный успех завидно конвертирован в деньги и, если брать перспективу, в человеческие блага.

Перспектива эта, возможно, и видится в очень далёкой перспективе, но в ближайшее время это только блага владельца инвестиций.

Stan_1

12.09.2018 07:34Почему? Давайте прикинем, кому уже сейчас есть блага:

1. Порядка 600 рабочих мест для квалифицированных ученых и инженеров в компании SpaceX

2. Удешевление запуска принесло коммерческую выгоду владельцам спутников

3. За счет удешевления спутников стало больше запусков ТВ-спутников (Индонезия, Бангладеш). Как результат — развитие телевидения для более чем миллиардного населения.

4. За счет удешевления запуска появилась возможность более дешево запускать кубиты — блага для большого числа университетов.

Поэтому блага есть уже сегодня, и не только для владельца инвестиций.

Javian

12.09.2018 09:32Исследования, которые легли в основу математических моделей ракет проводились задолго до того как ракеты полетели.

fpir

10.09.2018 10:15Ну если они там не выращивают младенцев, то какой-то выход должен быть, типа занимаются на постоянной основе Х учащихся от 14 до 17 лет и Y от 8 до 14, участвуют в семинарах Z учащихся. Или посмотрим, сколько выпускников получит нобелевскую премию, чтоб оценить эффективность?

alex73

10.09.2018 10:31+1Ни один победитель международной олимпиады школьников по химии Нобелевскую премию еще не получил, олимпиада не эффективна?

Stan_1

10.09.2018 10:40+3А в целях и задачах олимпиад прописано «Способствовать росту нобелевских лауреатов по химии»? Если прописано — то олимпиады неэффективны. Если не прописаны, значит у олимпиад иные метрики, не имеющие отношения к Нобелевской премии.

alex73

10.09.2018 14:24Так собственно об этом и речь

Или посмотрим, сколько выпускников получит нобелевскую премию, чтоб оценить эффективность?

Сейчас вот копаюсь в материалах Сириуса для учителей, там среди прочего есть очень интересная презентация к докладу М.М. Шалашовой «Квалиметрической подход к оцениванию проектных и исследовательских работ обучающихся»

И вот в этой презентации есть фраза, которую надо вырезать на стене МинОбра

«Оценка качества продукции не может быть получена без наличия эталона для сравнения – без базовых значений показателей определяющих свойств и качества в целом. »

И вот с этим часто проблема. Ну и с субъективностью оценки.

Javian

10.09.2018 10:36Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы дополнительного образования детей должны обучить. Погуглил — в сети опубликованы «дополнительные

общеобразовательные (общеразвивающие) программы» разных учреждений, в основном «дворцы пионеров». В которых можно например найти «Программа дает возможность детям овладеть как общекультурной компетентностью, допрофессиональной, так и методологической».

А сама организация дополнительного образования при возможности указывает, что её выпускники поступили туда-то, участвовали в таких-то конкурсах, олимпиадах и прочее.

AlexanderS

10.09.2018 11:16А каков практический «выход» данного центра?

А какой практический выход вы ожидаете от школьных экскурсий в политехнические музеи?

Stan_1

10.09.2018 12:38+2Да особо никакой. Жалко просто, что музей преподносят, как некую школу талантов. :( Именно это несоответствие и бросилось в глаза после прочтения статьи.

AlexanderS

10.09.2018 13:09+2Если можно ребенка занять подобным неплохо так прозондировав его интерес — уже всё это стоит того. Подавляющему большинству это покажется интересным и не более, оно пройдёт мимо. Но кого-то реально зацепит. Подобный досуг всяко лучше чем то, когда дети просто предоставлены сами себе.

Как-то тут года три назад интересовался авиакружком. Цены весьма) И я подумал о том, что в раннем СССР подобные кружки были на порядок доступнее. Может оно и неудивительно, почему у нас к войне выросла целая плеяда авиаконструкторов? Если почитать мемуары, то народ там из фанеры и честного слова собирал планеры и даже летал на них. Понятно, что подобное было далеко не везде, но в крупных городах кружки имелись. Сейчас же всё это как-то не очень доступно семье со среднестатичным доходом. А в корейских школах не вызывает удивление уроки по робототехнике и программированию каких-нибудь ардуин.

Так что если Сириус срабатывает в этом направлении — да в принципе и наплевать как это преподносят. Должна же власть, которую мы так любим критиковать, делать что-то позитивное?)

Mike_soft

10.09.2018 14:48в раннем СССР была цель. «буржуезамещение» (пусть даже путем привлечения к нему самих замещаемых).ради этого — была объявлена и реализована определенная политика (образовательная, техническая, организационная) с назначением ответственных, с финансированием и т.п. Были определены приоритетные отрасли, и методики «замещения» в этих отраслях (где-то покупка технологий, где-то привлечение иностранцев, где-то энтузиазм комсомольцев, где-то труд заключенных). ну и реализовывалось более-менее планомерно.

Сейчас — на мой взгляд — метания, и попытки копировать у буржуев «внешнюю сторону» (в том числе терминологию — вместо «план действий/мероприятий» сейчас повсеместно «дорожная карта»(калька с roadmap) )

Mike_soft

10.09.2018 12:56например, интерес к определенным техническим областям. как критерий — процент школьников, заинтересовавшихся наукой и техникой. Даже кратковременные «всплески интереса».

AlexanderS

10.09.2018 13:11Именно.

Ваш ответ риторический и должен предназначаться тому, кому я этот вопрос задавал)

pnetmon

10.09.2018 11:23-1а зачем этот центр?

Ну например http://kremlin.ru/search?query=%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%83%D1%81

Mordva_givi

10.09.2018 13:14+3Ну, например, у моего оболтуса была возможность поехать в Сириус этим летом. Участник всеросийской по астрономии. Он забаранил это дело.

Скажу что на базе Сириуса проводятся все подготовительные сборы на международные олимпиады по естественным наукам — астрономия, физика, математика. Из нашего лицея группа жила там около месяца перед поездкой на всемирную олимпиаду по астрономии и физике.

И это не школа. Там проводятся курсы, сборы по определенным задачам и направлениям. У него нет «выпускников» в обычном понимании. В каждом конкретном случае под проект собирают группы детей со всей России. Причем не детей «для галочки», а как правило призёры и победители всероссийских олимпиад. И там они могут в одном месте получить сразу большой объем специализированной информации. Ну не могут преподаватели из МФТИ, МГУ и пр. проехать все школы, а тут отличные условия.

А выхлоп. Ну посмотрите результаты всемирной по физике и астрономии. И надо смотреть где учатся дети которые приезжают в Сириус.

ChePeter

10.09.2018 12:42-1«Альфа — лаборатории биохакинга и нанотехнологий, Бета — прототипирование, схемотехника, космос и автотранспорт, Гамма — живопись, гончарное дело и мозаика, Дельта — аудитории и конференц-залы, Сигма — выставки.»

Математики, физики, химии нет.

«И после посещения этой лаборатории совершенно не удивляешься новостям о запуске с МКС созданных учащимися “Сириуса” и проверенных на этом самом оборудовании настоящих спутников.»

Они их из глины что ли делают?

Mike_soft

10.09.2018 13:01+1«сириус» — центр прикладных технологий. математики, физики и химии нет ожидаемо. как и биологии. физика (точнее, несколько разделов ее) уже лежит в основе схемотехники, автотранспорта, нанотехнологий. химия лежит в основе био- и нанотехнологий. Математика — на уровне этого центра — это язык.

Mordva_givi

10.09.2018 13:24+2И ни один из обсуждающих даже не зашел на сайт центра :) Хабр, такой Хабр.

Там на первой странице сразу в новостях — кто и где из обучаемых поучаствовал. И набор на какие курсы ведется, сразу на первой странице математика и информатика.

8street

10.09.2018 14:34Орбитер. У меня, у взрослого, от него зубная боль, а им детей мучают. Ракеты летают, как болванки, целым куском. За 10 лет так и не написано удобное управление камерой.

Я бы посоветовал Space Shuttle Mission 2007. Хотя, конечно, там только шаттл. Ну или KSP, для детей самое то. Для понимания орбитальной механики очень наглядная игра.

lozga Автор

10.09.2018 15:01+1Orbiter хорош тем, что он доступен бесплатно — можно ставить на сколько угодно учебных компьютеров, а потом дети могут скачать и поставить себе. Также у него серьезней физическая модель — задачи нескольких тел, точек Лагранжа и, например, гравитационного градиента в KSP нет. KSP хороша, лучше для самостоятельного освоения, но она другая, в идеале играть в оба симулятора.

mac_digger

10.09.2018 18:57В KSP есть мод Principia, который добавляет «честную» физику с N телами и т. п.

SGordon123

10.09.2018 17:51А с подоходным налогом у Вас нормально все сложилось, не как в суровом челябинске, или ждете конца года?

Mike_soft

12.09.2018 07:08а что у нас в Суровом Челябинске не так с НДФЛ?

SGordon123

12.09.2018 09:08+1А как правильно писать — магнетогорск? Известная по моему история — pikabu.ru/story/s_pobeditelnitsyi_olimpiadyi_v_magnitogorske_trebuyut_oplatit_nalog_6123734

killik

11.09.2018 14:32Глина, говорите? Хех, обьекты, напечатанные ею на фото вовсе не напоминают чашки и кружки, а больше похожи на камеры сгорания и детали турбонасосного агрегата. Понятно, что регенеративный двигатель на керамике не сделать, слишком мала теплопроводность. Но вот транспирационную подачу компонентов вполне даже. Однако, не только мне оно мозг сверлит, оказывается.

Eureka

Just Google It

lozga Автор

Спасибо, обновил