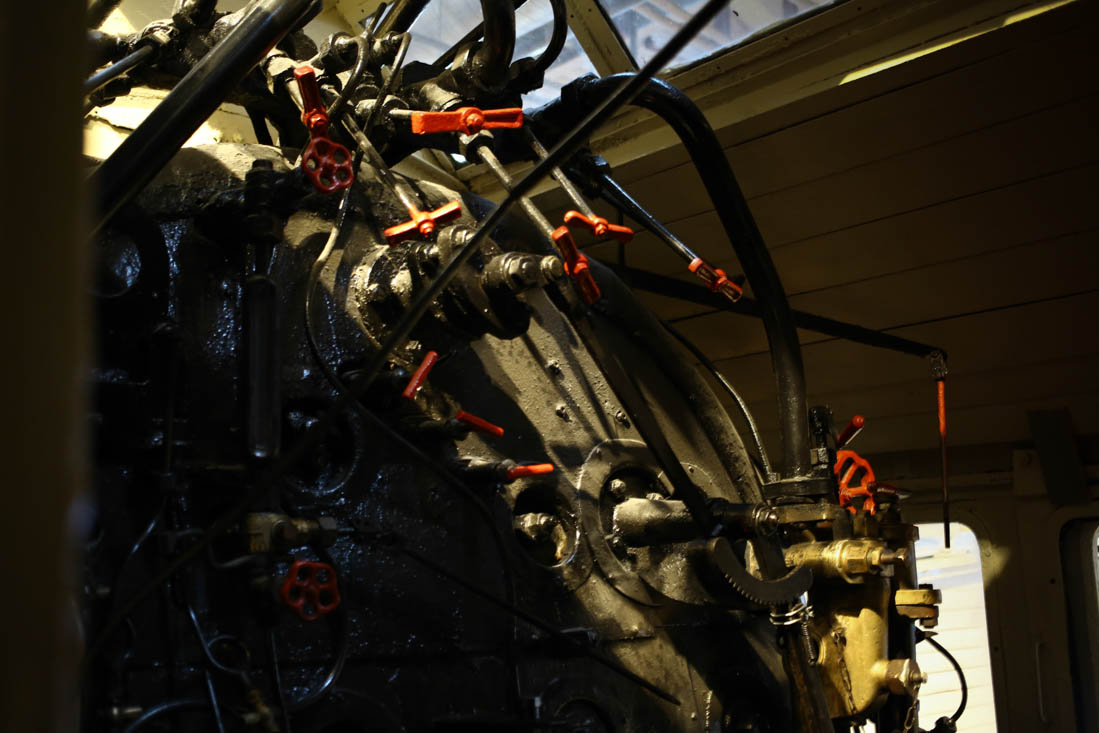

Так выглядит кабина паровоза «Серго Орджоникидзе» (это СО17-1137). Множество трубок сверху — это пароразборная колонка, к каждому потребителю отходит своя труба. А потребителей в уже достаточно зрелом технически паровозе много: две паровые машины слева и справа для движения колёс, свисток, механический углеподатчик, инжекторы для закачки воды, электрический генератор для освещения, насос для воздушной магистрали и так далее.

До электрических ламп использовали керосиновые фонари прямо впереди паровоза и ацетиленовые химические прожекторы. Потом примерно в начале двадцатого века «люксовые» вагоны обзавелись электрическим светом, а потом и паровоз стал освещаться яркими лампами, в частности, чтобы видеть, что происходит с колёсами и осями. Потому что помощнику машиниста иногда нужно было выйти на ходу и постучать кувалдой по кулисе, так как снег забился и смёрзся в лёд.

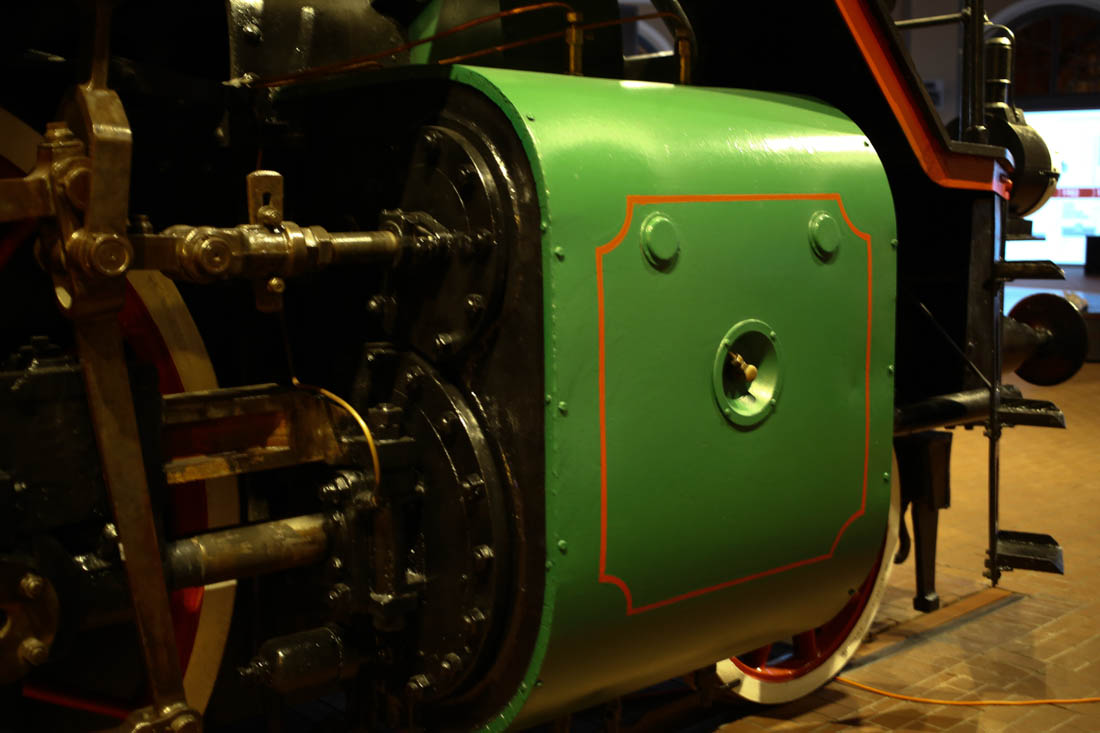

Отечественный пассажирский паровоз отличается от грузового визуально очень легко. Он выглядит нарядно, цветной (чаще всего зелёный или синий), у него большие сцепные колёса. Для пассажирского была важна скорость, для грузового — тяга, поэтому у грузового сцепные колёса меньше. И грузовые паровозы обычно чёрные.

Впереди паровоза есть маленькая бегунковая тележка, которая имеет возможность поворачиваться относительно основной рамы. Вот она сразу перед зелёной паровой машиной:

Она нужна для того, чтобы паровоз вписывался в кривые (мог поворачивать легче).

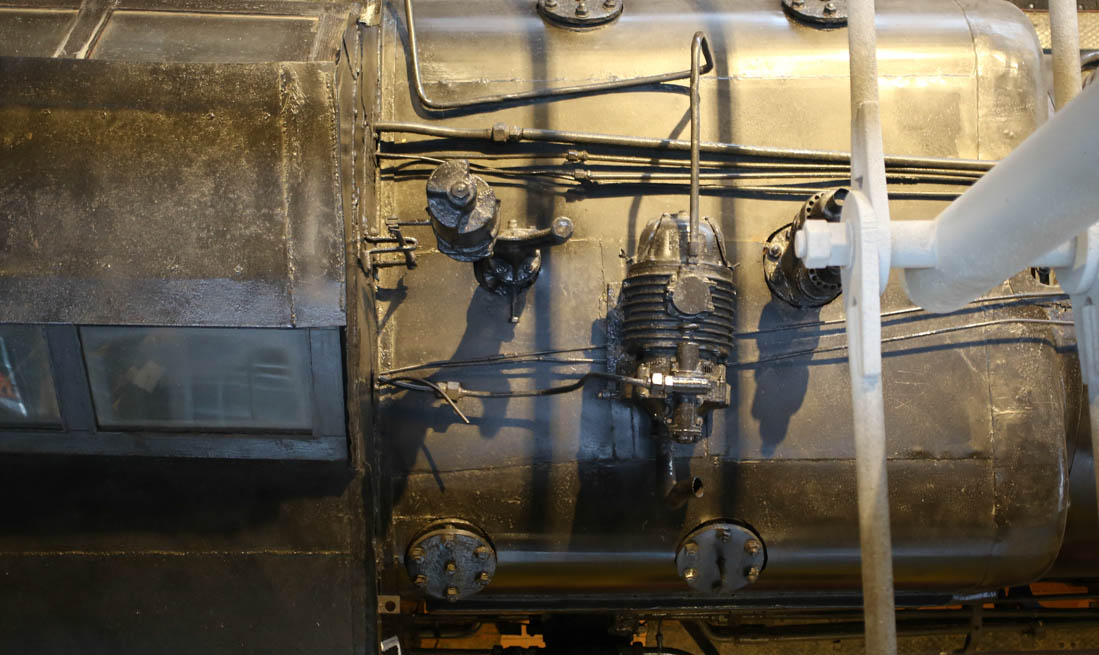

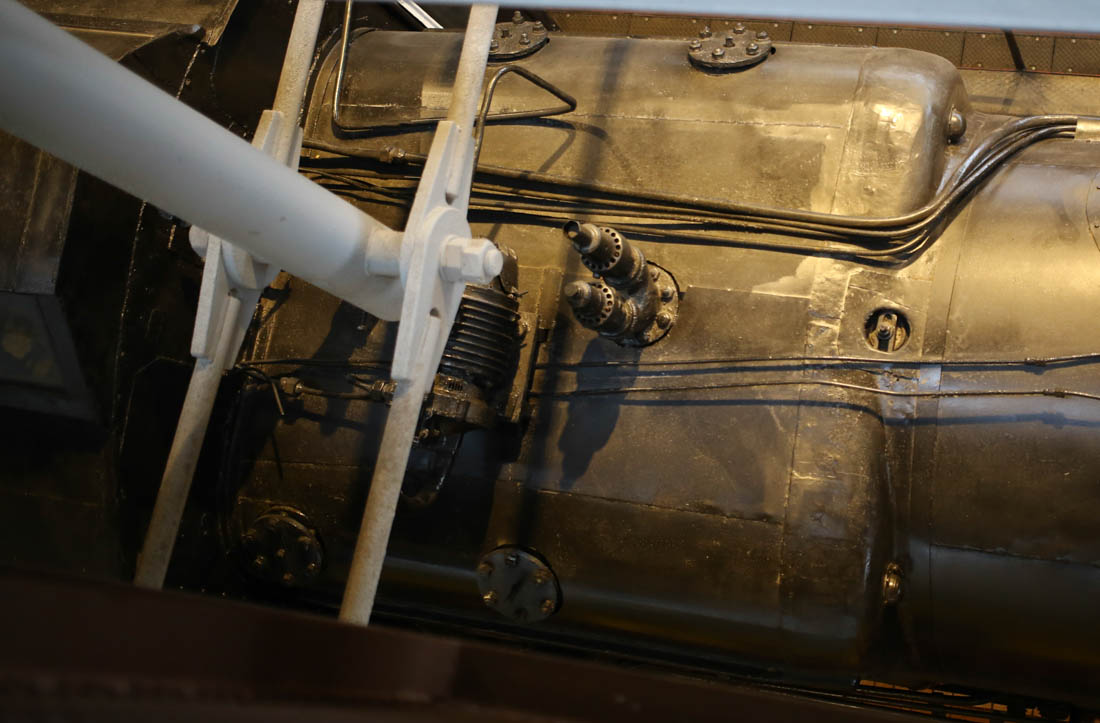

Вот паровая машина, она преобразует энергию пара в механическую энергию, движущую колёса:

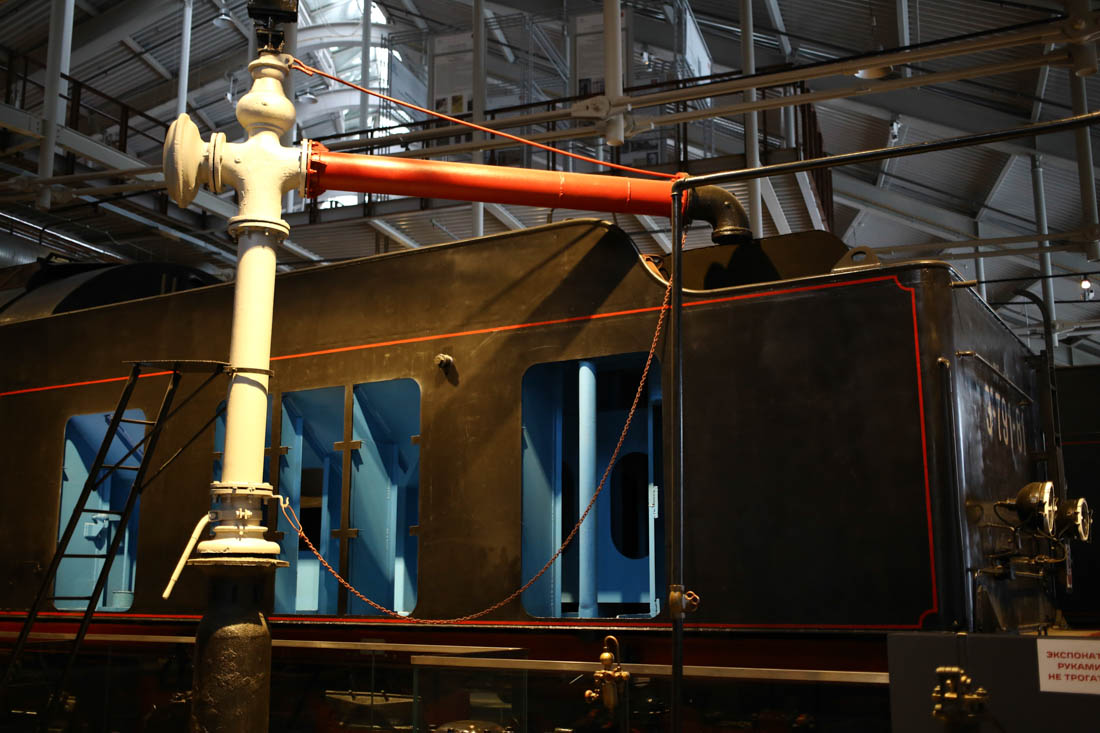

За паровозом идёт вагон-тендер, туда грузятся запасы угля и воды. Обратите внимание на характерную русскую контрбудку: она соединяется с будкой на паровозе специально для обеспечения более комфортных условий работы паровозной бригады в зимнее время.

Вот принципиальное устройство паровоза (здесь и дальше мы ходим по Музею железных дорог России в Петербурге). Они сделали замечательный стенд с анатомией паровоза:

Чтобы паровоз шёл, в него надо загрузить уголь (топливо), воду (рабочее тело) и бригаду из машиниста, помощника машиниста и кочегара. Вот так с помощью гидроколонки грузилась вода через специальный люк в тендере:

Дальше бригада топит котёл и управляет поездом. Соответственно выделяются топка, котёл, колпак сухопарника и труба. Около колёс — паровые машины, которые делают движение из энергии пара. Внутри паровоза происходит парообразование, затем пару раз пар прогоняется по контуру трубок внутри устройства.

Паровозом почти до современности управлять надо было очень нежно и аккуратно, и для этого нужен был высокий профессионализм. Дело в том, что любой участок пути имеет наклоны: спуски и подъёмы. Вагоны взаимодействуют неравномерно, и сцепки между ними рвутся. Поезд может рассыпаться, и это закончится плохо. Плюс просто надо учитывать огромную инерцию и уметь управлять всей этой махиной. Поэтому в будке были два квалифицированных человека: помощник, умеющий топить котёл, и машинист, умеющий управлять поездом и вообще всё остальное.

Вот рабочее место машиниста и его обзор:

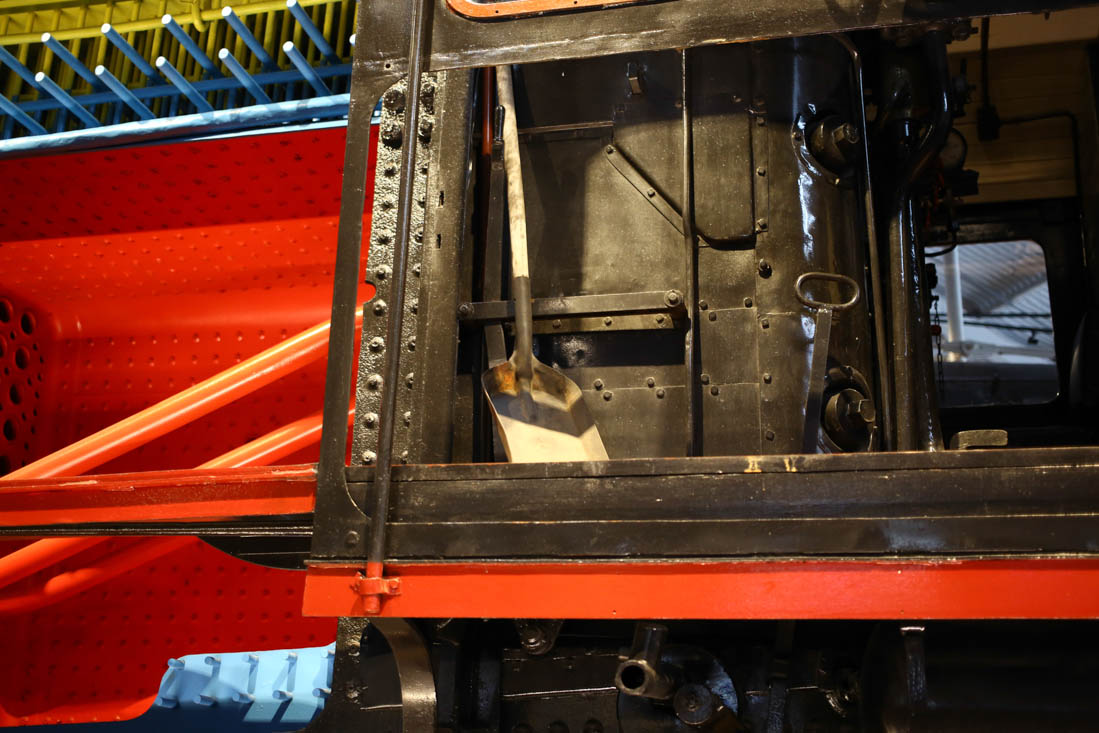

А вот помощника с дверью наружу:

Кочегар, вопреки распространённому мнению, не топил, а просто подавал уголь в бункер в паровозе из тендера. Это обычно был здоровый мужик, который умел много работать лопатой.

На этой лопате, кстати, помощники сдавали негласный экзамен машинистам при приёме в бригаду. Надо было пожарить яичницу. Для этого надо было равномерно растопить топку, закидывая уголь по углам отсека, правильно удерживать лопату, оценивать температуру в отсеке по цвету деталей и угля и управлять температурой лопаты. Если яичница получалась сгоревшей или «с соплями», это был негодный помощник. Если отличной — можно было есть, запивая водой из баков. Вот из этого, где написано «Вода отравлена, пить нельзя»:

Воду из баков, несмотря на надпись, кипятил и пил почти каждый машинист. Но это было запрещено, потому что после загрузки воды в неё надо было кинуть несколько таблеток средства от накипи, которое не очень полезно для здоровья. Это чтобы трубочки внутри паровых и водяных систем не забивались слишком быстро. Мягкая вода так ценилась, что, если находился источник около железной дороги, там сразу ставилась станция, даже если не было населённого пункта по дороге. Среднее расстояние между английскими станциями — 20 километров, а между нашими — 80. И то потому, что это почти предел хода паровоза без дозаправки водой.

Это проблема, и требовалось хоть какое-то её решение. Первый дизельный тепловоз придумали и собрали у нас, чтобы решить часть недостатков паровозной системы. Конкретно очень хотелось уйти от зависимости по воде и упростить манёвры на станциях. Маневровый тепловоз хорош тем, что его не надо постоянно топить: есть работа — включил двигатель, нет работы — выключил. В итоге попробовали собрать прототип и сделали вот это творение сумрачного русского гения — Щ-ЭЛ-1 1924 года:

Он, увы, проработал недолго и широко не распространился. У прототипа было слишком много проблем, связанных с тем, что пар давал мгновенную обратную связь, а ДВС требовал коробку передач между двигателем и колёсами. Переключение передач создавало жёсткие толчки, и они могли послужить причиной обрыва сцепок. Понадобилась электрическая система передач, что повлекло вот такую конструкцию:

В итоге на некоторое время от тепловозов отказались и стали проводить опыты сразу с электрическими двигателями. Как вы можете догадаться, аккумуляторы тогда были не очень, и поэтому распространение они получили только там, где могли ходить трамваи. То есть на трамвайных рельсах по ночам ползали грузовые поезда для предприятий Москвы.

Но, конечно, паровозы всё больше и больше устаревали. В какой-то момент в СССР сделали невероятно красивый и эффективный паровоз. Вот он, в музее стоит последний паровоз серии П36. У него четырёхзначный номер 0251, но произвели его ровно вот столько:

Из-за этого лампаса его прозвали «Генерал».

И примерно в этот же момент Америка сняла с производства паровозы, и у нас на XX съезде партии Хрущёв решил тоже поставить на тепловозы. Так появился ТЭЗ — убийца паровозов:

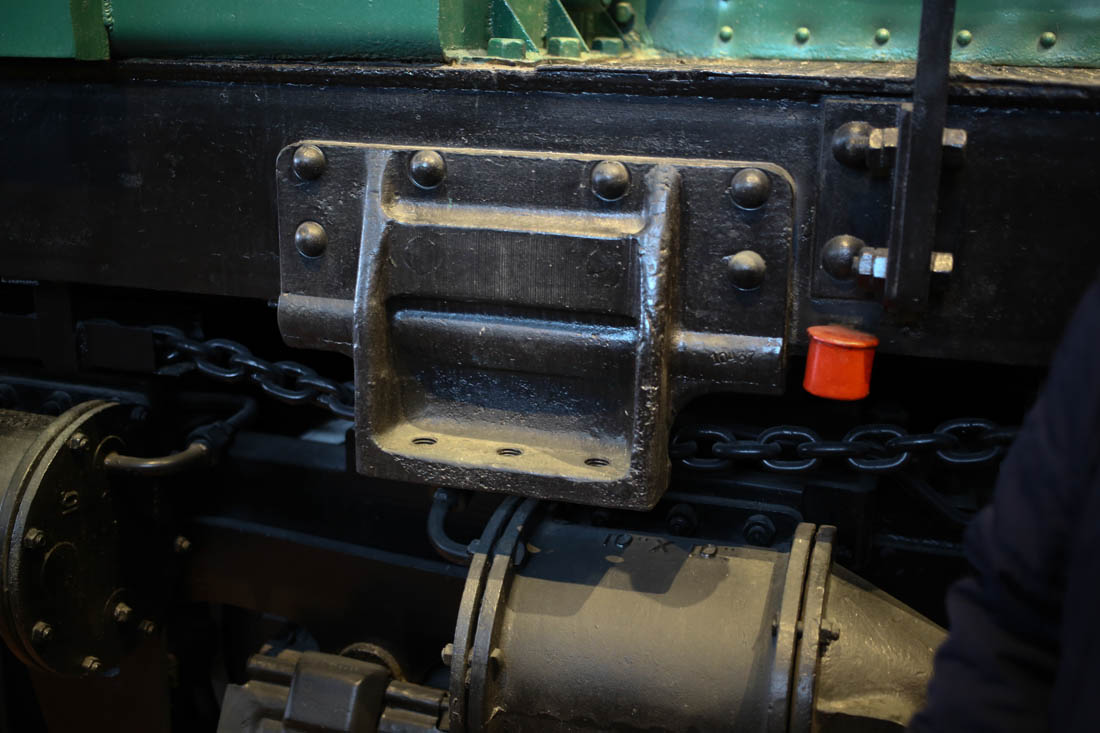

А это палубные крепежи для того, чтобы поставить тепловоз в СССР морем. Везли через Владивосток и вагоны (разобранные), и тепловозы.

Потом была богатая история тепловозов СССР. Из интересного стоит отметить вот эти экспонаты:

Рейсовый дизельный автобус АВ 758 — румынский. Ходил он 110 километров в час, то есть не сильно быстрее паровозов (паровозы могли и до 120 км/ч развить), но зато не останавливался для дозаправки водой.

Вот на ТЭ-6769 (Т означает трофейный эквивалент того, что после Т, то есть максимально близкий по характеристикам к серии Э) очень хорошо видно песочницу:

Отводы от неё ведут к каждому колесу и заканчиваются примерно вот так:

Так песок подаётся под колёса для увеличения трения. Это нужно при экстренном торможении или при обледенении путей.

Под колёсами ещё хорошо видно рессоры, магистрали и тормоза:

А вот с помощью этого устройства можно было узнать скорость паровоза:

Скорость вращения снималась с передней оси, а затем преобразовывалась в линейную скорость на приборе.

Есть ещё интересный класс паровозов, это так называемые паровозы-танки. Они отличаются от обычных только тем, что уголь и вода у них — на самом паровозе, а не в тендере:

Понятно, что запасы там не очень большие, но иногда так действительно проще.

На этом танке есть отличный карбидный фонарь. Верхний с жёлто-оранжевой кромкой — это «американский фонарь», он же — ацетиленовый химический прожектор. В ёмкость с карбидом капала вода (напор воды регулировался вручную), она реагировала, выделялся горючий газ, который затем горел в горелке. Получалось яркое пламя, которое давало света куда больше, чем «фары на свечах» снизу. Кстати, свечные фонари — съёмные, чтобы можно было осмотреть паровоз. Позже стали делать освещение. Вот лампа серии СО, которая освещает колёса:

И, возвращаясь к рабочему месту помощника машиниста СО, там рядом — распредщит, пока небольшой, как раз для таких ламп:

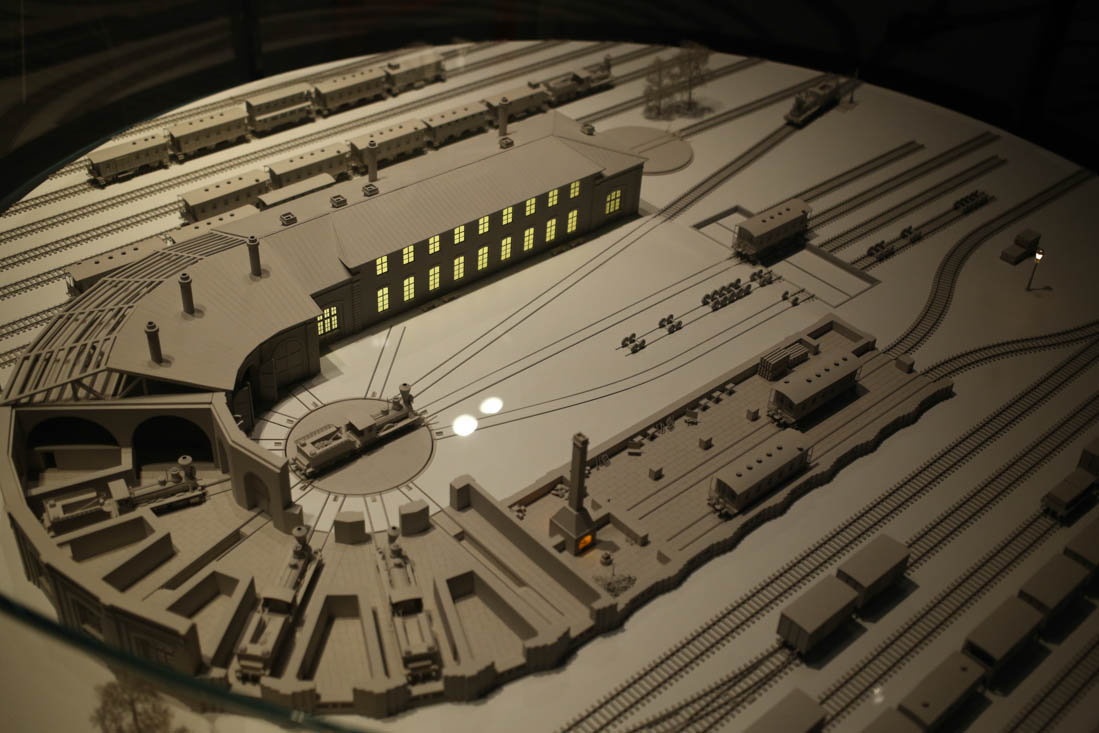

Очень интересно устройство поворотного круга. Депо тогда были основаны на архитектуре поворотного круга:

Эти паровозы в музее были расставлены именно таким кругом, который находится в центре экспозиции (это когда-то было действующее депо):

Альтернатива такому кругу — треугольники стрелок. Но круги, как видите, были куда удобнее, особенно когда от ручного поворота перешли к двигателям.

Теперь давайте посмотрим на паровозы сверху. Вот здесь хорошо видно шнек для подачи угля из тендера:

Турбогенератор:

Предохранительные клапаны (позже на более мощных паровозах их стали делать по три, тут два на случай выхода одного из строя):

На тепловозах сверху и с боков — ещё характерные решётки для холодильника: поскольку двигатели ставили судовые, надо было их как-то охлаждать, чтобы не закипели. В воде это просто (водой), а на железной дороге до четверти локомотива занимает холодильная установка.

Вот это реконструкция середины рабочего дня на станции:

Сзади видно таблицу с локомотивами и начальниками бригад. Бригады могли быть закреплены за локомотивом (три бригады, один старший машинист) или меняться. Первый способ обеспечивал лучшее обслуживание «родного» локомотива, а второй — меньший пробег, поскольку бригады отдыхали в оборотном депо и иногда не могли сразу выйти назад.

И последнее. Паровоз с большим аккумулятором для пара, бестопочный. Он использовался на химических заводах, где огонь был запрещён:

Передняя часть — это большой бак для пара, по сути. Паровоз приходил к котлу, заправлялся вот так:

И шёл в опасную зону работать. Пара хватало примерно на два часа.

Мы уже рассказывали много про железную дорогу, вот ещё посты на эту тему:

• Большой FAQ про поезда дальнего следования и неочевидные правила

• Зачем при наличии электропитания нужен старый добрый угольный котёл в вагоне

• Как устроен пассажирский вагон дальнего следования

• Как собирают вагоны для пассажирских поездов

• Эволюция вагона железной дороги

• Как работает вокзал

• Поезда разные. Очень

Комментарии (58)

DrZlodberg

26.02.2019 10:41Депо тогда были основаны на архитектуре поворотного круга

Да, вроде, и сейчас такие вполне себе есть. Например депо Любино, там целых 2 круга.

ГуглмапсВерхняя четвертушка, похоже, уже не работает, хотя какой-то вагон там стоит.

DMGarikk

26.02.2019 10:56+1Депо Люблино построено во времена паровозов и поворотные круги там остались с тех времен

Сейчас новые депо строят по конвейерному техпроцессу, спереди заехал на ремонт — сзади выехал с ремонта

gecube

26.02.2019 10:49+1Везли через Владивосток и вагоны (разобранные), и паровозы.

Потерял контекст. Так везли паровозы? Или всё-таки тепловозы?

Так появился ТЭЗ — убийца паровозов:

Так ТЭ3 или ТЭ1? На переднем плане ТЭ1

За статью — спасибо. Ностальгия. Железнодорожная техника всегда обладала каким-то особым шармом. А самая любимая штука — это, несомненно, М62.

maximkorsakov Автор

26.02.2019 11:16Да, тепловозы, опечатка. В этой истории непонятно другое: зачем крепление к палубе на нашей версии тепловоза.

ТЭ3 или ТЭЗ выпущен в большом количестве, и да, вы правы, это третья версия ТЭ. Именно третья разработка «убила» паровозы.

Nick0las

01.03.2019 09:26Крепление к палубе скопировали когда копировали американский тепловоз. Просто не сразу поняли что эта штука неи для чего кроме транспортировки по морю не нужна.

igruh

26.02.2019 11:22Ну Вы уж договаривайте до конца — на заднем плане таки ТЭ3.

gecube

26.02.2019 12:01Спасибо. И соглашусь, и не соглашусь. Если не быть специалистом, то угадать, что на заднем плане ТЭ3 сложно. И это можно было пометить отдельно.

И, конечно, я сказал именно то, что сказал, что «на переднем плане /фотографии ниже/ ТЭ1».

DMGarikk

26.02.2019 11:00Кстати стоило сфотографировать привод скоростемера именно у паровоза, поскольку именно так (как на тепловозе, с которого фотография) его не сделать, у паровоза там кулиса стоит на колесе, а не букса :)

Tarson

26.02.2019 13:13Читал в Технике-Молодежи тридцатых годов статью про паровоз на РТУТИ, мол опасность фигня, а КПД выше! Вроде даже прототип построили, а изобрели американцы. Но это не точно.

pae174

26.02.2019 20:16Речь идет вот об этой штуке: books.google.ru/books?id=sScDAAAAMBAJ&lpg=PA32&ots=VBVa10pX2x&dq=steam%20locomotive%20using%20mercury%20instead%20of%20water&pg=PA32#v=onepage&q=steam%20locomotive%20using%20mercury%20instead%20of%20water&f=false

mpa4b

26.02.2019 20:28Ну и вроде как во всех подобных проектах с жидкой ртутью оказывается, что эта самая ртуть растворяет со временем любые металлы и сплавы, типа ртутная коррозия :)

OldGrumbler

27.02.2019 00:07Растворимость железа в ртути порядка 10^-17. оченно много ее понадобится для заметно растворить стенки котла… ))))

tyomitch

27.02.2019 04:01Вроде как теплообменные трубки в котле медные, а не железные.

OldGrumbler

27.02.2019 10:49Это вы котел с бойлером попутали. Котлы в основном стальные (водогрейные бывают и из чугуна).

teecat

26.02.2019 14:36+1Это проблема, и требовалось хоть какое-то её решение. Конкретно очень хотелось уйти от зависимости по воде

Были системы кондиционирования воды. Для Средней Азии например.

А вообще очень много было интересных схем у паровозов. Типа теплопаровозов например. Или паровозов с будками машинистов спереди

Serge78rus

26.02.2019 16:40+1Были системы кондиционирования воды

может быть конденсирования?

mpa4b

26.02.2019 16:47+1Именно так, конденсационные паровозы были. Вместо конуса ставился дымосос (вентилятор с приводом от паровой турбины), а на тендере ставились установки для конденсирования отработанного пара обратно в воду (теплообменники и вентиляторы, почти как в кондиционерах :).

tyomitch

26.02.2019 17:00+1Причём изобрели конденсационные паровозы не для Средней Азии, а для лондонской подземки: не для уменьшения частоты заправок водой, а для уменьшения выхлопа пара.

OldGrumbler

27.02.2019 10:51Кондиционирование, то есть доведение воды до требуемых кондиций )

Водоподготовка, короче. Убрать из воды соли жесткости, растворенные газы — чтобы котел подольше не накрылся от накипи и коррозии.

Serge78rus

27.02.2019 12:05+1Проблемы жесткости воды характерны не только для Средней Азии. А вот общий дефицит воды очень характерен для некоторых мест именно данного региона.

Londoner

27.02.2019 00:34Вот кстати да, логично же будку впереди делать, почему не прижилось?

vmarunin

27.02.2019 04:03Видимо потому что тендер с углём был за паровозом. Точнее кабина с кочегаром должна быть между тендером и топкой.

Наверное машиниста можно было посадить и впереди, но зачем лепить 2 кабины и придумывать как управлять кочегаром?

У маневровых локомотивов много интересного происходит сзади и туда тоже надо смотреть. До сих пор маневровые тепловозы не с кабиной спереди.

OldGrumbler

27.02.2019 10:54Скорее, дань традиции «не впрягать телегу впереди лошади». Если посмотреть широким взглядом на историю моторного транспорта, то эту традицию видно. Как впердолили вместо лошадки движок, так он там, как правило, и остается...)))

MacIn

27.02.2019 17:07+1Почему «скорее»? Тендер с углем ведь на самом деле позади паровоза. Если ставить кабину вперед, то и тендер надо ставить перед кабиной, т.е. кабина опять не получится впереди.

Единственный способ — это «разлучить» машиниста с кочегаром, но это неудобно в плане отдачи команд и потребует больше места — 2 кабины на машиниста и кочегара займут больше места, чем кабина на двоих.

DMGarikk

27.02.2019 17:14Однако это не отвечает на вопрос, почему у маневрововых тепловозов, «перед» находится со стороны длинного капота

mpa4b

27.02.2019 19:16С чего вы взяли, что у них есть 'перед'?

DMGarikk

27.02.2019 22:33с того что в сторону «зада» у них урезанный пульт управления в кабине

mpa4b

27.02.2019 22:51Ну это проблема кабины. Несимметричное её расположение — такова компоновка, в длинном капоте двигатель, в коротком вроде как аккумуляторы (могу ошибаться). А вот ходовая часть абсолютно симметрична и ей по барабану куда ехать.

А у многих паровозов ходовая часть несимметрична, например у тех, что с поддерживающими осями. При движении задом может ухудшаться вписывание в кривые. Кроме того, узел 'ползун-параллель' при движении в одном направлении подвергается нагрузкам в одну и ту же сторону при обоих ходах поршня, и как правило большая 'упорная площадь' оказывается именно при движении вперёд.

Что же касается будки паровоза не сзади котла, их было, например:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэмелбэк_%28паровоз%29

https://guriny.livejournal.com/426804.html

DMGarikk

01.03.2019 09:30Ну это проблема кабины. Несимметричное её расположение — такова компоновка

Но логично то было развернуть основной пульт в сторону короткого капота, но нет, традиция?

MacIn

27.02.2019 19:19Хм… да, но именно у маневровых. Возможно, из-за необходимости часто сцепляться и для облегчения визуального контроля.

nanshakov

26.02.2019 15:15-1А эти музейный экспонаты реально расконсервировать и уехать куда то, на случай «Метро 2033»?

Groramar

26.02.2019 15:17Благодарю за статью! Да, старые паро/тепловозы обладают историческим шармом. В нескольких музеях с женой были уже. Из замечаний. Было бы лучше, если бы фото внутри (кабины, и т.п., даже вот самое первое) делалось со вспышкой, если, конечно, разрешено.

tyomitch

26.02.2019 15:22Это чтобы трубочки внутри паровых и водяных систем не забивались слишком быстро. Мягкая вода так ценилась, что, если находился источник около железной дороги, там сразу ставилась станция, даже если не было населённого пункта по дороге. Среднее расстояние между английскими станциями — 20 километров, а между нашими — 80.

В NRM рассказывали, что одни и те же локомотивы в Шотландии служили вдвое-втрое дольше до капремонта, чем в Англии — потому что английская вода более жёсткая, в бойлер для предотвращения накипи приходилось добавлять больше кислоты, и эта кислота постепенно растворяла сам бойлер.

Англичане настолько любят паровозы, что в 2008 завершили постройку Tornado — это «паровоз 21 века», построенный по современным технологиям и в соответствии со всеми современными нормативами для движения по пассажирским путям.

Occama

26.02.2019 16:17+1Статья прекрасная, но сразу же видно увлечённого человека =) Потому что откровенные нубы типа меня в этой статье порой будут чувствовать себя совсем идиотами, типа «очень хорошо видно песочницу», а ты сидишь и пытаешься понять, где её тут очень хорошо видно, потому что даже не понимаешь, куда именно смотреть. Ладно, по контексту дальше понятно, но всё-таки. Или «Обратите внимание на характерную русскую контрбудку», а ты, опять же, пытаешься понять, куда именно тут внимание обращать, куда она там соединена и вообще.

maximkorsakov Автор

26.02.2019 17:19Контрбудка — это будка на тендере, почти соединённая с будкой паровоза. Кабина отличается от будки тем, что будку можно снять, а кабина — часть конструкции. В России будки снимали редко из-за морозов.

kolemik

26.02.2019 16:41+1Москвичи могут сходить и узреть такой же «паровоз в разрезе» в музее «Депо Подмосковная»

mzd.rzd.ru/static/public/ru?STRUCTURE_ID=4303&layer_id=3290&id=2239

mpa4b

26.02.2019 17:36+1А потребителей в уже достаточно зрелом технически паровозе много: две паровые машины слева и справа для движения колёс

На паровые машины пар поступал не через эти дохленькие трубочки, естественно, а через специальный регулятор — по сути тот же клапан.

затем пару раз пар прогоняется по контуру трубок внутри устройства.

Это называется пароперегреватель. Греть пар выше температуры насыщенного пара — одно из средств повышения КПД паровой машины.

Это чтобы трубочки внутри паровых и водяных систем не забивались слишком быстро.

Это нужно прежде всего для того, чтобы поверхности теплопередачи от огня к воде/пару не теряли теплопроводность, зарастая накипью. Кроме очевидного понижения КПД, это приводит к перегреву металла, потере прочности, короблению котла и т.д.

н, увы, проработал недолго и широко не распространился. У прототипа было слишком много проблем, связанных с тем, что пар давал мгновенную обратную связь, а ДВС требовал коробку передач между двигателем и колёсами. Переключение передач создавало жёсткие толчки, и они могли послужить причиной обрыва сцепок.

Вот тут уже откровенная неправда. Само название тепловоза Щэл1 намекает, что в нём была электрическая передача.

это так называемые паровозы-танки.

Это называется 'танк-паровоз', а непаровоз-танк.

это большой бак для пара, по сути.

Большой бак для нагретой воды, находящейся в равновесии с насыщенным паром. При отборе пара тепло, запасённое в воде, затрачивалось на образование нового пара.

Если бы не явное упоминание музея, я бы подумал, что это какой-то надмозговой перевод…

MacIn

26.02.2019 18:21-1Очень много фотографий и очень мало смысла. Заголовок — «как были устроены паровозы». При чем тут тепловозы? Где хоть одна схема устройства паровоза? Где описание принципов? Колесных формул, описание других проблем, кроме дозаправок водой — сцепной вес, кпд и так далее?

Про «эту проблему решили — появились тепловозы» — а как же конденсирование?

Простите, но статья — детская, для детской книжки. Куча картинок, 0.000001 смысла.

затем преобразовывалась в линейную скорость на приборе.

который до сих пор называется на ЖД «скоростемер», в противовес спидометру в автоиндустрии.

kma21

27.02.2019 11:31да даже на детскую статью не похоже, ибо логики и цельной цепочки повествования нет. набор плохих фотографий из ЖД музея в СПб и какая-то обрывистая информация. будто какая-то проба пера начинающего копирайтера.

RusikR2D2

26.02.2019 21:31+3Про то, что мы так и не узнали, как устроены паровозы уже написали выше. А я напишу про фотографии. Темные очень — ничего не видно… Есть съемка в RAW (даже в телефоне) и постобработка. Есть в фотошопе функция тени-света. Подобные им есть и в других редакторах. Может, не так красиво, но хотя бы видно детали. Все таки, технический пост.

kgbplus

26.02.2019 21:38+3Насос для воздушной магистрали правильно называется «паровоздушный насос». Это ребристый аппарат, хорошо заметный на нескольких фотографиях, например на фото с песочницей. Он кстати циклично шипит паром в то время, когда паровоз стоит на месте.

gosha-z

27.02.2019 01:57И ни слова про стокер и поперечный разбег колесных пар, который на паровозах особенно актуален

Dr_Faksov

27.02.2019 05:27+1Cумбурно. Если нет базовых знаний — не поймешь. Паровоз это сложно, ОЧЕНЬ сложно. И правильнее было бы назвать «Как были устроены некоторые узлы паровоза».

Разрыв поезда и сейчас вполне себе возможен. И сейчас даже более возможен чем раньше.

А у машиниста паровоза основная и архиважная задача была расчёт расхода пара, чтобы не встать между станциями без воды. При больших уклонах на участке побег мог составлять жалкие 10 км.

Управление действительно было тяжелым. И физическим -длинные тяги, рычаги с большим ходом. И умственно. Кроме расхода пара надо было учитывать износ паровой машины. У паровоза раздельная регулировка давления и количества пара, подающегося в цилиндр. Комбинация этих параметров влияет на скорость, крутящий момент и износ машины.

А смазка! Пока машинист на станции контролировал заправку, помошник мазал. Своя смазка для цилиндро-поршневой группы, своя для ходовой, своя для вспомогательных механизмов. И перепутать нельзя!

И еще добавлю. Может кто не знает. «Холодный запуск» паровоза (от растопки до дачи хода) силами паровозной бригады занимал, в зависимости от погоды, от 4,5 до 6 часов. Если в депо была система прогрева котла перегретым паром и последующей заливки кипятком, то можно было старануть за 2,5 -4 часа.

tyomitch

27.02.2019 08:43И еще добавлю. Может кто не знает. «Холодный запуск» паровоза (от растопки до дачи хода) силами паровозной бригады занимал, в зависимости от погоды, от 4,5 до 6 часов. Если в депо была система прогрева котла перегретым паром и последующей заливки кипятком, то можно было старануть за 2,5 -4 часа.

Если я верно помню, противоположная операция — охлаждение паровоза для техобслуживания типа прочистки от накипи — занимала ещё больше, несколько суток.

MacIn

27.02.2019 18:10+2Вроде порядка 9 часов.

Вот здесь показан процесс и рассказано про время:

www.youtube.com/watch?v=stPkjtlRj24

maxkomp

По этому тезису маленькое дополнение:

Бегунковые (то есть свободно вращающиеся, а не связанные с двигателем) колесные пары предназначены исключительно для того, чтобы равномерно распределить нагрузку на дорожное полотно, и разгрузить переднюю часть локомотива.

Но геометрия движения любого локомотива такова, что на закруглениях передние колеса довольно сильно отклоняются от средней оси машины.

Вот как раз поэтому на больших локомотивах бегунки приходилось помещать на поворотную тележку, чтобы улучшить его способности вписываться в кривые.

Подробности: ru.wikipedia.org/wiki/Бегунковые_колёсные_пары

Спасибо за статью.