За десятилетия освоения космоса накопилось много происшествий, которые выглядят почти забавными. Да, произошла авария, программа полета частично или полностью сорвана, но, за отсутствием погибших, пострадавших, и серьезных, дорогих потерь, история становится почти смешной. Иногда получается даже, что авария дает новые знания, или ее устранение выводит, казалось бы, потерянную миссию на новые высоты.

Это было неважно

Бывает, что при разработке сложных систем какой-то параметр забывают или считают неважным, а он оказывается вполне себе значимым при реальной эксплуатации. Наверное, самый известный пример — «Луна-1». Задачей станции было прямое попадание в Луну. Для 1959 года это было очень сложно: кроме проблем разгона станции до 11,2 километров в секунду, надо было попасть в небесное тело, имеющее диаметр всего 3400 км и находящееся на расстоянии 350-400 тыс. километров. Одна угловая минута ошибки курса, одна секунда времени старта, один метр в секунду ошибочной скорости — все это смещало точку попадания на сотню километров. Приемлемую точность наведения в таких условиях тогда могла обеспечить только радиокоррекция — параметры полета ракеты фиксировались наземными пунктами, которые в нужное время отправляли на ракету команду на выключение двигателей.

Станции управления дальностью ракеты Р-7

Рассчитывая время выдачи этой команды, баллистики не учли тот факт, что сигнал с наземного пункта дойдет до ракеты не мгновенно, а со скоростью света. В результате двигатели выключились позже, и станция промахнулась мимо Луны. Что любопытно, есть и вторая, еще более прозаическая версия аварии. Пуск был запланирован на 2 января. При настройке наземной станции 1 января персонал допустил ошибку в угле места на 2°, выставив 44° вместо 42°. В результате, система управления «думала», что летит ниже траектории и корректировала несуществующую ошибку. Если оценка промаха в 6000 км верная, то вторая версия выглядит более правдоподобной — от наземного пункта до ракеты было меньше 0,05 световой секунды, такая ошибка не вызвала бы большого промаха.

Поскольку о цели запуска СССР заранее не объявлял, пропаганда превратила эту неудачу в очередной триумф советской космонавтики — «Луна-1» получила название «Мечта» и титул «первой искусственной планеты». Тем более, что вторая космическая скорость была достигнута действительно впервые. И даже научную сенсацию «Луна-1» успешно совершила — у Луны не оказалось магнитного поля.

За океаном жили такие же люди, которые так же забывали учесть какой-нибудь параметр, внезапно оказывавшийся важным. Больше всего, наверное, «повезло» программе «Джемини», где разработчики целых два раза ошиблись, забыв про вращение Земли. Первая ошибка произошла во время миссии «Джемини-3». После успешного выполнения трех витков по орбите корабль штатно вошел в плотные слои атмосферы, но приводнился с большим недолетом. Астронавты заметили нарастающий недолет, и командир Гриссом пытался его исправить, управляя кораблем в процессе торможения («Джемини» был первым кораблем с управляемой посадкой), но подъемной силы не хватило — «Джемини-3» не долетел до цели 84 км. Пришлось больше получаса ждать эвакуационную команду в условиях качающейся на волнах кабины:

От качки у Гриссома даже началась легкая морская болезнь. Кроме того, Гриссому, наверняка, вспоминался его предыдущий полет на «Меркурии», когда корабль утонул, а сам Гриссом чуть было не отправился на дно вместе с ним. Вряд ли это было приятное ожидание. Но в целом, миссия была успешной, и сейчас эта история смотрится скорее забавно.

На «Джемини-5» после успешной восьмидневной миссии посадка снова преподнесла сюрпризы — корабль не долетел до цели целых 130 км. При расследовании происшествия сначала подозрение пало на бортовой компьютер — астронавты еще в процессе посадки заметили данные, которые показались им странными, и пытались исправить ситуацию, действительно уменьшив недолет. Машины оказались не виноваты — при программировании бортового компьютера в него была заложена скорость вращения Земли в 360° в сутки. Но для космических кораблей надо было использовать звездные сутки, в которых Земля поворачивается на 360,98° за 24 часа. За восемь суток полета ошибка накопилась и сдвинула расчетную точку посадки сильно в сторону. Впрочем, ничего страшного не случилось — астронавтов быстро эвакуировали вертолетами.

Вверх тормашками

Закон Мерфи неумолим — если какую-нибудь деталь можно установить неправильно, ее установят неправильно. Смотреть на падение «Протона» в 2013 году грустно — несмотря на эпическую картинку три спутника ГЛОНАСС жалко. История «Космоса-133» 1966 года, когда только в ЦУПе, обсуждая ненормальное поведение корабля, двигателисты и специалисты по системам ориентации обнаружили, что противоположным образом понимают термины «по и против часовой стрелки», сейчас уже может вызвать улыбку. Ходит байка про ракету-носитель «Энергия», на которой блок гироскопов установили «вверх ногами», причем, сделав самодельный адаптер, потому что блок не позволял неверной установки. Но, наверное, самая позитивная история про спутник NASA Genesis.

Миссией спутника был сбор частиц солнечного ветра. Аппарат должен был выйти в район точки Лагранжа L1 и три года собирать частицы на сверхчистые вафли из кремния, корунда и углерода.

Материал вафель был настолько хрупким, что зонд должны были подхватить вертолеты, не дав ему удариться о землю. Но все четыре акселерометра, использовавшихся в системе раскрытия парашюта, были установлены «вверх ногами», и парашют просто не получил команду на раскрытие.

В результате зонд на скорости 300 км/ч врезался в песок штата Юта. В точности по старому комедийному номеру «Астронавт Хосе Хименес»:

(Журналист): То есть вы уверены, что вы вернетесь на Землю?

(Хосе Хименес): Да, уверен. Но вот, насколько глубоко под нее — еще не знаю.

(Журналист): Но ведь конструкторы дали вам что-то, чтобы остановить ваше падение?

(Хосе Хименес): Конечно. Штат Невада.

А аппарат Genesis попал в список анекдотов потому, что вафли, которые считали очень хрупкими, пережили такой удар. Конечно, задача по извлечению образцов сильно осложнилась песком штата Юта, обломками и рабочими жидкостями зонда, но были получены интересные научные результаты — данные по изотопам аргона и неона позволили отбросить несколько теорий происхождения Солнца, а обнаруженная повышенная концентрация изотопа кислорода-16 еще ждет своего объяснения.

Кстати, закон Мерфи сам Мерфи сформулировал после того, как обнаружил установленные задом наперед акселерометры на стенде для изучения перегрузок.

Так будет лучше

В тетралогии Б.Е. Чертока «Ракеты и люди» есть два дополняющих друг друга анекдота. Ситуация первая — при подготовке к пуску спутника связи «Молния» обнаружили повреждение изоляции. Штанги антенн дополнительно обмотали хлорвиниловой лентой, которая в космосе замерзла, закаменела и не дала раскрыть антенны. Ситуация вторая — успешно прошедший испытания клапан был разобран, и в нем обнаружилось отсутствие одной детали. Деталь установили, клапан собрали, как положено, повторили испытания и получили неприятное замечание — полностью собранный клапан со всеми деталями приобрел недостаток, который пришлось устранять.

Подобная история произошла и в США. Корабли «Джемини» должны были стыковаться со специальной мишенью — разгонным блоком «Аджена» со стыковочным узлом. Но перед стартом «Джемини-9А» мишень на орбиту не вышла из-за аварии ракеты-носителя. На этот случай был резерв — упрощенная мишень ATDA без топлива, но со стыковочным узлом. «Аджену» к старту обычно готовили инженеры компании Lockheed, но, раз «Аджены» на этом старте не было, инженеров Lockheed, несмотря на протесты их самих и представителей NASA, со старта удалили, а ATDA стали устанавливать инженеры компании McDonnell, которая занималась ракетой-носителем. Решая непривычную для них задачу, куда убрать концы шнуров, фиксирующих половинки обтекателя, инженеры McDonnell примотали их изолентой в кажущееся подходящим место — под обтекатели пироболтов. В результате, после подрыва пироболтов уже в космосе шнуры не улетели в сторону, а зафиксировали половинки обтекателя в полуоткрытом положении. По телеметрии эта ситуация не была видна, поэтому прилетевших стыковаться астронавтов ждал неприятный сюрприз:

Стыковаться с таким «злым аллигатором» было нельзя. В наборе оборудования корабля были хирургические ножницы, и астронавты предложили перерезать шнуры, выйдя в открытый космос. На земле провели тест, который показал, что это теоретически возможно, но на ATDA было много острых граней. К тому же ATDA медленно вращалась. Посовещавшись, ЦУП попытки исправить ситуацию запретил. Астронавты ограничились сближением с ATDA и облетом ее на близком расстоянии:

Это сюда

Закон Мерфи также гласит, что, если можно взять кабели неподходящей длины и установить не в тот разъем, это и будет сделано. Анекдотический случай произошел на заре пилотируемой космической программы США. Беспилотная миссия Mercury-Redstone 1 совершила, как шутили злые языки, десятисантиметровый полет:

Что произошло? При старте ракеты от нее должны были отделиться два кабеля — питания и управления. Однако кабель управления был длиннее, чем нужно — его взяли с боевой ракеты Redstone. Кабель изогнули и зафиксировали, надеясь, что этого хватит. Не хватило — крепеж оказался слаб, и, когда ракета уже поднималась в воздух, кабель управления отделился после кабеля питания. В результате на ракете на 29 миллисекунд пропало заземление с кабеля питания. Ток пошел через реле, в норме срабатывающее в конце полета, и переключил его. Двигатель отключился, ракета упала обратно на старт, не успев высоко подняться и, поэтому, сев на стартовое сооружение без повреждений. По окончании активного участка сбрасывалась система спасения, она улетела в сторону. Система разделения не включилась — она ждала невесомости, а акселерометр показывал честное одно «же», нормальное для стояния на стартовом столе. На корабле сработала парашютная автоматика, и, по данным барометрического высотомера (высота меньше 3 км) выбросила парашют. Спустя 30 секунд, не «почувствовав» натяжения строп парашюта, автоматика выбросила и запасной парашют.

ЦУП оказался в сложной ситуации. На старте стояла полностью заправленная ракета. Малейший порыв ветра — парашюты наполнятся, и ракета завалится на бок. Подобраться к ней, чтобы хотя бы срезать парашюты, нельзя — никто не даст гарантии безопасности людей. Некоторые горячие головы в ЦУПе даже предложили выстрелить по бакам из винтовки, чтобы пробить дырки для слива компонентов. Победил здравый смысл — ракету просто оставили на сутки, чтобы ее аккумуляторы разрядились. Повезло — все эти сутки не было ветра, после разряда аккумуляторов парашюты срезали, а ракету успешно сняли со старта.

Похожая ситуация случилась во время полета «Аполлона-6», второго испытательного пуска ракеты Saturn-V. Во время выведения один из пяти двигателей второй ступени стал работать с перебоями. Умная автоматика это заметила… но выключила другой двигатель, потому что провода к двигателям были перепутаны. К счастью, вторая ступень и на трех двигателях смогла вытащить третью ступень с кораблем на орбиту. Программу этого полета полностью выполнить не удалось, но после этого происшествия длину кабелей изменили, теперь их физически нельзя было перепутать. Хорошо, что эта авария случилась в беспилотном полете, условия для аварии устранили, и не пришлось отменять миссию к Луне на первых минутах полета.

Познание через аварию

Удивительно познавательная авария случилась при испытаниях скафандра для «Аполлонов» в барокамере. В условиях почти полного вакуума у инженера-испытателя Джима Леблана отказало крепление шланга, и давление в скафандре начало резко падать:

Кончилось все хорошо — в соседней камере с пониженным давлением сидели люди, готовые прийти на помощь, которые быстро извлекли Леблана из камеры. Зато благодаря этой аварии мы знаем, что при резкой разгерметизации человек успевает почувствовать закипающую на языке слюну перед тем, как потерять сознание. Также мы знаем, что кратковременная разгерметизация для человека неопасна — Джим Леблан дожил минимум до 2008 года, а, может быть, жив и сейчас.

Ничего сложного

Вообще, наверное, это не очень смешно. Но иногда спутники банально роняют. В 2003 году при производстве метеорологического спутника NOAA 19 один техник вывинтил 24 болта, крепящих спутник к платформе, не записав это действие в журнал, а другие техники, не проверив крепления, стали поворачивать его в горизонтальное положение. Результат оказался немного предсказуем:

Конец у истории хороший — несмотря на ущерб в $135 миллионов спутник починили и успешно запустили в 2009 году.

Эпические фейл и вин

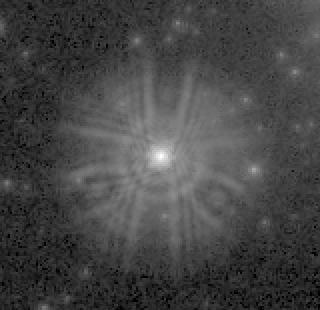

Ну и, наконец, самая оптимистичная история. Об этом уже потихоньку забывают, но начало карьеры телескопа «Хаббл» было катастрофическим. Когда телескоп приступил к работе в космосе в 1990 году, выяснилось, что он страдает серьезнейшей сферической аберрацией:

Вместо круга у нормального телескопа тут была бы точка

В процессе расследования выяснилось, что контроль полировки главного зеркала производился неправильно собранным прибором. Два вспомогательных нуль-корректора показывали наличие сферической аберрации, но главный нуль-корректор, в котором в крепление линзы установили лишнюю шайбу, считался наиболее точным, и его неправильным измерениям верили. Имидж NASA улетел ниже плинтуса. Разработчикам телескопа, которые потратили десятилетия на его создание, выражали соболезнования как участникам «национальной катастрофы», а «Хаббл» поместили в один ряд с «Титаником» и «Гинденбургом» в комедии «Голый пистолет2?: Запах страха». Но, к счастью, NASA не сдалось. Уже в 1993 году к «Хабблу» отправилась первая экспедиция. В сложнейших условиях за пять длительных выходов в открытый космос на телескоп установили корректирующее зеркало. Всего к «Хабблу» было совершено пять экспедиций, серьезно модернизировавших телескоп и продлевавших время его жизни. Даже немного жаль, что Спейс Шаттлы больше не летают, и этот исторический телескоп нельзя обслуживать дальше, а после технической «смерти» не получится снять с орбиты, чтобы поставить в музей. Но не будем грустить — последняя миссия обслуживания была в 2009 году, и «Хаббл» еще долго сможет нас радовать шикарными фотографиями:

По тегу «космические происшествия» аварии, катастрофы, случившиеся и нет.

Комментарии (50)

priv8v

24.08.2015 11:09+1«Джемини-3» не долетел до цели 84 км. Пришлось больше получаса ждать эвакуационную команду

Но на сайте NASA другая информация:

Miss distance from landing zone 111.1km (60nm). Recovered by USS Intrepid. Crew onboard in 70 min.

science.ksc.nasa.gov/history/gemini/gemini-3/gemini-3.html

GavriKos

24.08.2015 11:21Не совсем понятно про Mercury-Redstone 1. Ну ок, один кабель отсоединился раньше другого, и что то там в цепи питания пошло не туда. Но — ведь в любом случае даже при «равной» (в кавычках, потому что равной длины все равно не будет, погрешность никто не отменял) длине кабелей один из них отключится раньше. В контексте электроники микросекунды же важны. Получается что подобная авария могла произойти и в штатных условиях?

drobzik

25.08.2015 11:23+1Нет, как раз в штатных условиях питание должно было отсоединиться последним.

Посмотрите на любой hot plug разъем в компьютере (тот же USB) — контакты питания чуть длиннее, чтобы питание первым подключалось при втыкании, и последним выключалось при вытаскивании.

ploop

25.08.2015 11:39Но если быть честным, инженеры тоже немного не доработали. В таких вещах надо предусматривать любые ситуации, в том числе и разрыв всех сигнальных цепей при отсутствии питания. Достаточно ведь одного реле.

nevmenandr

24.08.2015 17:06+1Ага, «Хаббл» жаль всё-таки! А когда я о похожем сожалел в связи со станцией «Мир» (музей или консервация в точке Лагранжа), ты меня не поддержал :(

lozga

24.08.2015 20:43+2Для того, чтобы вернуть назад «Мир», надо было бы сделать специальную модификацию «Бурана» или «Шаттла», с увеличенным грузовым отсеком, в стандартный, думаю, модули бы просто не влезли — их же на «Протоне» запускали. А потом долго и нудно отпиливать специальные крепежи, которыми в 90-х модули зафиксировали намертво. Говоря коротко, я не верю, что это было бы возможно.

nevmenandr

24.08.2015 21:18-1Ни тогда, ни сейчас разговор не шёл о возможностях. Перезапустить программу «Спейс Шаттл», чтобы вернуть «Хаббл», тоже невозможно (уже не по техническим, а по экономическим причинам).

Разговор только о том, кого жаль. Мне вот показалось, что «Хаббл» тебе жаль больше, чем «Мир», что я и подметил.

lozga

25.08.2015 06:56+1А в моем восприятии это связано с возможностью. Вернуть назад «Хаббл» было технически возможно, «Мир» — нет. У программы Спейс Шаттл вполне могла быть другая история, и они бы могли летать до сих пор.

nevmenandr

25.08.2015 11:02Космическая консервация тоже была возможна для «Мира».

lozga

25.08.2015 23:10Нет, никак. Станция тормозится и теряет высоту, надо постоянно корректировать орбиту, следовательно, возить топливо, следовательно, запускать корабли и принимать их экипажем. А учитывая возраст станции находиться на ней постепенно становилось все более опасно для жизни.

nevmenandr

25.08.2015 23:16Это только если на орбите Земли.

ploop

25.08.2015 23:46Сколько бы стоило сдвинуть её на другую орбиту? Это просто нецелесообразно.

nevmenandr

25.08.2015 23:54Ну, лично я никогда не имел в виду никаких орбит (я говорил о точке Лагранжа).

Да, нецелесообразно. Как и содержание музеев, например.

ploop

26.08.2015 00:02Музеи всё-таки пользу приносят. А кусок металла в точке Лагранжа уж точно никому не нужен.

nevmenandr

26.08.2015 00:13Я предполагаю, что «Мир» побыл бы в космосе в консервированном состоянии до тех пор, пока не появились бы технологии, которые позволили бы сделать из него полноценный музейный экспонат.

А про музеи — это смотря что считать пользой. Мне не так просто придумать такую аксиологическую конфигурацию, при которой музеи полезны, а «Мир» всего лишь кусок металла и не более. Экспонаты музеев всё-таки тоже куски какой-то материи.

ploop

26.08.2015 00:20до тех пор, пока не появились бы технологии, которые позволили бы сделать из него полноценный музейный экспонат.

А, ну если так…

Мне не так просто придумать такую аксиологическую конфигурацию, при которой музеи полезны, а «Мир» всего лишь кусок металла и не более

Если он в музее — то полезен. А если его пнуть куда-то, где его никто никогда не увидит, то это то же самое, что сжечь, только дороже.

Музеи полезны хотя-бы тем, что агитируют людей (в основном детей и молодёжь) заниматься профильной наукой. Историей например, или техникой в случае музеев космонавтики.

nevmenandr

26.08.2015 00:27Да, если так смотреть на вещи, то музеи полезны.

И «Мир» был бы очень полезен в этом качестве. Но сейчас вернуть его на Землю и поместить в музей нельзя. А законсервировать до поры, когда он бы появился в качестве экспоната на Земле или в космосе, было бы очень здорово.

Мне жаль, что станция сгорела, как топикстартеру жаль, что нельзя сделать экспонатом «Хаббл».

Rascko

26.08.2015 00:03С одной стороны, поднять орбиту «Мира» так, чтобы этого хватило лет на 50-60, технически, наверное, было не так и дорого. Но есть ряд вопросов:

— позволял ли «Мир» автоматическую стыковку без участия экипажа? Т.е. можно ли было бы отправить к нему условный беспилотный «Прогресс» забитый топливом, двигателями которого станцию бы подняло выше?

— не опасно ли нахождение такого крупного и неуправляемого объекта на орбите с точки зрения столкновения с космическим мусором/метеоритом? Все же 120 тонн обломков это весьма невесело.

lozga

26.08.2015 07:48Вытащить «Мир» в точку Лагранжа? Масса станции ~120 тонн, delta-v в L1 — 0,7 км/с, в L2 0,3 км/с. Одного топлива по формуле Циолковского тонн 12 надо. Это придется специальный буксир проектировать. Плюс думать, как можно законсервировать станцию, чтобы она банально не развалилась на куски при декомпрессии. Стравить атмосферу? Так все внутренности пропадут, потому что они на атмосферу рассчитаны. Сравнительно проще забросить «Мир» выше 600 км, чтобы он практически не тормозился, но на это тоже специальный буксир потребуется, и станция будет постоянно попадать в радиационные пояса. В общем, нет, на мой взгляд, реализуемого решения.

nevmenandr

26.08.2015 13:03Спасибо! Наконец-то разумная критика моих фантазий. А то я сколько уже твержу про точку Лагранжа

(http://geektimes.ru/post/240428/#comment_8129068

http://geektimes.ru/post/260688/#comment_8750086 и т.д.),

всё равно почему-то обсуждаются варианты, которых я не предлагал. Чувствовал себя немного абсурдно :)

Хотя попадание в радиационные пояса непонятно почему тут минус: экипажа-то нет.

Novitsky

24.08.2015 17:44Конец у истории хороший — несмотря на ущерб в $135 миллионов спутник починили и успешно запустили в 2009 году.

Интересно, что сделали с тем техником? Мне кажется, для него конец истории был не совсем хороший. )

leviathan

24.08.2015 19:13Для таких случаев всегда есть страховка. Технику, конечно, перепало наверняка очень солидно от начальства, но нe больше.

wtigga

Не совсем понимаю, они боялись заряженных аккумуляторов? После разрядки ракета не могла больше упасть на бок от ветра и взорваться?

lozga

Без тока аккумуляторов не будет замыканий и искр при падении. Жидкий кислород и керосин не самовоспламеняются. Кстати, за сутки жидкий кислород наверняка испарился через дренажные клапаны, остался один керосин, а это уже совсем безопасно.

wtigga

Спасибо, теперь всё понятно!

lightman

А разве не остаётся опасности возникновения искры из-за удара металла о металл при падении?

lozga

Насколько я помню мемуары Кранца, эту опасность не считали серьезно возможной, во всяком случае, он ее не упоминает.

propell-ant

Тут, скорее, дело в том, что, несмотря на аварийное отключение двигателей, вся бортовая электроника запитана штатно и работает по своей логике. Пока аккумуляторы не сядут, с любого устройства может быть отдана (а главное выполнена) команда. Например, при наличии системы самоуничтожения, на нее может прийти команда от датчика угловой скорости. Датчик-то работает…

qbertych

Черток описывает историю, когда после отмены пуска не отключили систему аварийного спасения и гироскоп. Никто и не подумал, что гироскоп будет отслеживать вращение Земли! Через некоторое время он повернулся на достаточный угол, что было расценено как отклонение от курса и привело к срабатыванию САС. От двигателей САС загорелась какая-то техническая жидкость третьей ступени. Конец немного предсказуем.

lozga

Да, была такая история. Я не стал ее добавлять — корабль пропал зря, и один офицер стартовой команды погиб.

igordata

Безопасный керосин

ploop

А что в нём опасного? Разжигать замучаетесь.

kurokikaze

Что то мне подсказывает что в чистом кислороде он загорится даже от косого взгляда.

ploop

Да, собственно, на этом и работают ракетные двигатели. Вроде речь шла о том, что кислорода не будет.

А в обычных условиях его сложно поджечь не разогрев до высокой температуры, нужен какой-то фитиль или нечто подобное.

kurokikaze

Да, я про заваливание ракеты до испарения кислорода )

ploop

Тогда ой. Лучше делать ноги :)

isden

> А в обычных условиях его сложно поджечь не разогрев до высокой температуры, нужен какой-то фитиль или нечто подобное.

Ну он же испаряется? А его пары в воздухе достаточно опасны.

ploop

На открытом воздухе не загорается от спички 100%, лично проверял. В закрытом пространстве возможно.

lozga

Все относительно. Если бы там стояла ракета с, например, гептилом/амилом, ситуация была бы гораздо более рискованной.