Банкет в честь лауреатов Нобелевских премий в Стокгольме

Мало что так же сильно может уронить дух учёного, как отбраковка выбранным вами научным журналом вашей работы, над которой вы провели месяцы или годы – особенно, когда вам кажется, что ваша тема важна.

Оказывается, что многие всемирно известные исследователи пережили отказ от их работ перед тем, как, наконец, их работы были опубликованы, и в будущем получили Нобелевскую премию.

И нельзя сказать, что исследователей подвела система проверки публикаций – ведь процесс отбраковки работ является частью нормальной процедуры экспертной оценки.

Экспертная оценка включает проверку статьи независимыми исследователями, читающими все поступающие в журнал работы, чтобы убедиться, что методы и выводы, описанные в ней, достаточно веские. Часто они предлагают внести изменения, и могут отвергнуть работу, если им покажется, что требуется сделать ещё что-то, или что она просто не подходит для журнала.

Конечный продукт, доработанный после отказа, обычно оказывается лучше, чем его первый вариант – или, хотя бы, попадает в более подходящий журнал.

Узнав, что даже известные работы испытывали трудности перед тем, как провести революцию в своей области, вы поймёте, что отказ не обязательно означает окончание вашего исследования – иногда это только начало.

1. Плодотворная работа Энрико Ферми по слабому взаимодействию, 1933

«Она содержала теории слишком далёкие от реальности, чтобы заинтересовать читателя»

— Фрэнк Клоуз, "Small Things and Nothing".

Слабое взаимодействие, одно из четырёх (а возможно, уже пяти) фундаментальных взаимодействий в природе, впервые было описано Энрико Ферми в 1933 году в работе «Попытка формулирования теории бета-излучения», опубликованной в немецком журнале Zeitschrift fur Physik.

Но до того её отказались публиковать в журнале Nature, поскольку она была «слишком далека от реальности».

Работа послужила основой трудов, приведших к получению Ферми Нобелевской премии 1938 года по физике в возрасте 37 лет, за «доказательство существования новых радиоактивных элементов, полученных при облучении нейтронами, и связанное с этим открытие ядерных реакций, вызываемых медленными нейтронами».

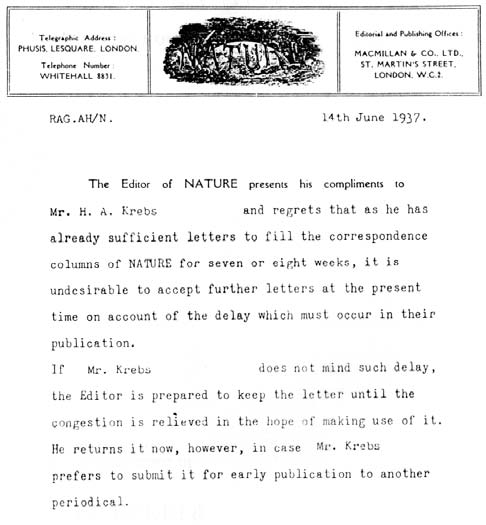

2. Работа Ханса Адольфа Кребса по циклу трикарбоновых кислот, известному, как цикл Кребса, 1937

Да, даже те учёные, именами которых названы описываемые в учебниках процессы, встречались с отказами. Проблем с работой Кребса не было, но Nature был так завален поступающими статьями, что они просто не имели возможности прочесть её.

«Первый раз в моей карьере, после того, как я уже опубликовал более 50 работ, я получил отказ, или нечто вроде половинчатого отказа»,- писал Кребс в мемуарах.

Работа «о роли трикарбоновых кислот в промежуточном метаболизме в тканях животных» в результате опубликовали в нидерландском журнале Enzymologia чуть позже в том же году, и в 1953 Кребс удостоился Нобелевской премии по медицине «за открытие цикла трикарбоновых кислот».

3. Работа Марри Гелл-Мана по классификации элементарных частиц, 1953

«Заголовок был не мой. У меня было: 'Изотопический спин и необычные частицы'. Журнал Physical Review отверг 'необычные частицы'. Я попробовал 'странные частицы', они и их отвергли. Они настояли на заголовке 'новые нестабильные частицы'. Только такая фраза оказалось достаточно помпезной для редакторов Physical Review.

Надо сказать, что я всегда ненавидел Physical Review Letters, и почти 20 лет назад решил никогда более не публиковаться в этом журнале, но в 1953 я едва ли был в положении, позволяющем выбирать».

— Марри Гелл-Ман, "Strangeness"

Иногда журнал отвергает не содержимое статьи, а заголовок. В итоге оказалось, что заголовок не имеет значения, раз уж Гелл-Мана наградили Нобелевской премией 1969 года по физике «за открытия, связанные с классификацией элементарных частиц и их взаимодействий».

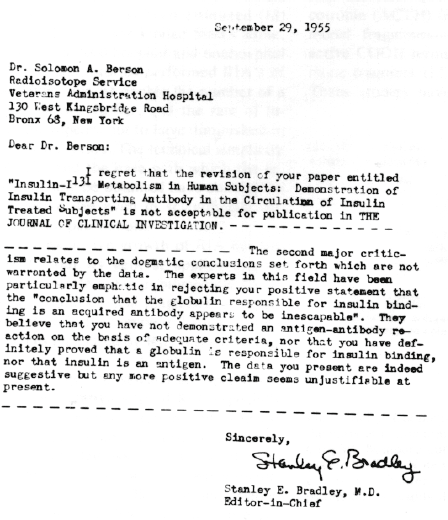

4. Изобретение радиоиммуноанализа, 1955

Через много лет после получения Нобелевской премии по физиологии и медицине в 1977 году «за развитие радиоиммунологических методов определения пептидных гормонов», Розалин Сасмен Ялоу с гордостью демонстрировала это письмо с отказом.

Его отправили из журнала The Journal of Clinical Investigation, поскольку эксперты скептически отнеслись к тому, что человек может производить антитела достаточно малые для того, чтобы связывать такие вещества, как инсулин.

Она доказала их неправоту, и сейчас радиоиммунный анализ – общепринятый способ определения уровней антител в теле. Он работает при помощи антигена, помеченного радиоизотопом, который затем отслеживается в теле.

5. Первая модель Хиггса, 1964

«Питер Хиггс написал вторую небольшую работу, описывающую то, что впоследствии было названо 'моделью Хиггса', и отправил её в Physics Letters, но её отвергли по причине отсутствия оснований для опубликования».

— Университет Эдинбурга

Этой работе потребовалось много времени для получения признания, но после того, как работу по модели Хиггса отвергли в 1966 году, Хиггс всё-таки получил свою Нобелевскую премию по физике в 2013-м, после открытия доказательств существования бозона Хиггса в ЦЕРН на экспериментах ATLAS и CMS.

Оригинальная статья, «Спонтанное нарушение симметрии в отсутствие безмассовых бозонов», была опубликована в Physical Review позже в том же году.

6. Работа по спектроскопии ядерного магнитного резонанса (ЯМР), 1966

«Однако реакция на наше изобретение была вялой. Работу, в которой описывались наши достижения, дважды отклоняли в Journal of Chemical Physics, и наконец, приняли и опубликовали в Review of Scientific Instruments».

— Ричард Эрнст, "Nobel Prize"

Вы могли и не слышать про ЯМР-спектроскопию, но она позволяет узнавать детали строения и динамики молекул – а это очень удобно для химиков и биохимиков.

Но на первую работу с применением Фурье-преобразования к ЯМР, «Применение Фурье-спектроскопии к магнитному резонансу» мало кто обратил внимание.

Ричард Эрнст получил Нобелевскую премию по химии в 1991.

7. Открытие квазикристаллов, 1984

«Её отвергли по причине того, что физиков она не заинтересует».

— Дан Шехтман

Квазикристаллы – это упорядоченные, но не периодические структуры. Когда Дан Шехтман впервые описал эти странные структуры в 1984 году в своей работе «Микроструктура быстро охлаждённого Al6Mn», её отклонили в Physical Review Letters, как относящуюся по большей части к металлургии.

Её опубликовали позже в том же году в журнале Metallurgical and Materials Transactions A, Шехтман продолжил работать над этой темой, что и привело к получению им Нобелевской премии в 2011 году.

8. Первая работа по полимеразной цепной реакции (PCR), 1993

«Дэн Кошланд был редактором журнала Science, когда мою первую работу по PCR отвергли в этом журнале, и он же был редактором, когда три года спустя теме PCR присвоили звание „Молекула года“.

— Кэри Муллис

Кэри Муллис получил совместно с Майклом Смитом в 1993 году Нобелевскую премию по химии за „изобретение метода полимеразной цепной реакции (PCR)“.

Эта техника ежедневно используется во всех лабораториях мира для размножения цепочек ДНК. Но первую работу с описанием технологии отклонили в журнале Science. Причины нам не известны, но готова поспорить, что впоследствии журнал горько пожалел об этом.

Чтобы получить ещё большее представление о том, сколько отказов и неудач скрывается за успехом, ознакомьтесь с „резюме отказов“, опубликованным в интернете одним из профессоров Принстона.

Не знаю, как вам, а мне сильно полегчало.

Комментарии (22)

saboteur_kiev

23.08.2016 18:30Хм. А как именно отказ журналистского, пусть даже и известного в кругах издания, влияет на отказ для самой научной работе?

Неужели кроме как напечататься в каком-нить Nature, нельзя ознакомить научные круги с реальными достижениями в науке, точнее считать отказ издателя за «отвержение научной работы». IMHO немного притянуто за уши.

xxvy

23.08.2016 18:57+2У «научных кругов», думаю и так много работы, чтоб ознакамливаться со всем подряд. Один из методов оградить себя от белого шума бесполезных изобретений, знакомиться с тем, что кто-то для тебя уже профильтровал (заслуживающие доверия журналы).

Это как на Хабре. Есть песочница, куда пишут много «пурги». Но иногда там попадается действительно что-то интересное и вот ты «Напечатался». Тебя читают, комментируют, плюсуют…

saboteur_kiev

23.08.2016 19:49Многие открытия сложно сделать дома на коленке. Почти все ученые это делали под эгидой какого-то университета, кафедры и так далее.

Почему универ не может замолвить словечко и опубликовать под своей эгидой?

mrsantak

23.08.2016 20:05+1Потому что научный журнал и универ — это совершенно разные организации. Научный журнал не обязан верить на слово универу. Тем более, что универ в данном случае лицо заинтересованное.

saboteur_kiev

24.08.2016 05:49Все равно, я не считаю, что научная работа была отвержена только потому, что какие-то редакторы решили что им это неинтересно. Если бы работу отвергали другие ученые — это да.

mrsantak

24.08.2016 08:59+3Так редакторами в научных журналах как раз и выступают ученые. Причем в хорошим журналах редакторами являются хорошие ученые.

Научные журналы сейчас несут несколько иную функцию нежели развлекательные журналы.

Научный журнал ценен в первую очередь своей репутацией. Когда в журнале публикуется какая-либо статья, то журнал как бы ставит на эту статью метку «это хорошая статья», чтобы другие ученые знали, что статья заслуживает внимания. Когда вы читаете статью в уважаемом научном журнале, вы не гадаете проводил ли реально ученый исследования или же всё это фейк, вы по-умолчанию доверяете статье, и этим доверием статья обязана авторитету журнала. И это самая главная функция научных журналов, без неё бы ученые просто потонули бы в потоке трешь статей про всякие нанофильтры и торсионные поля.

По факту, журнал не сильно пострадает, если не напечатает какую либо отдельно взятую супер крутую статью, в нём все равно останется много хороших статей. Но вот если журнал начнет печатать всякий трешь, то доверие к журналу резко упадет, читатели перестанут его воспринимать всерьёз, ученые не захотят чтобы их хорошие статьи находились на одном уровне со всякой фигней и перестанут присылать свои статьи в этот журнал. Поэтому в хороших научных журналах может быть очень жесткая процедура рецензии. Им выгоднее потерять часть хороших статей, но при этом не напечатать трешь.

Ну и учитывайте, что научный журнал не один, не опубликовали в одном, опубликуют в другом. А если статью ученого не хотят публиковать ни в одном приличном научном журнале, то, возможно, проблема в статье? Ведь если редакторы журнала не оценили статью, то сколько читателей её смогут оценить?

NeoCode

23.08.2016 18:49+2Уважаемый SLY_G, а по «пятому фундаментальному взаимодействию» будет статья?

Mad__Max

26.08.2016 02:21Уже была небольшая новость на эту тему, т.к. первое открытие(предполагаемое — для окончательного ждем повторения всех экспериментов другими независимыми группами на других установках) было еще весной.

Новая элементарная частица может разрешить загадку исчезнувшего лития

В общем предположительно нашли новую фундаментальную частицу с массой всего 17 MeV. По характеристикам — часта должна быть бозоном. А раз бозон (частицы переносчики взаимодейсвий) — то можно пофантазировать, что она относится не к одному из известных взаимодействий, а к новому еще неизвестному. Т.к. 3 известных вроде был очень хорошо Стандартной моделью описываются и в дополнительных бозонах не нужнаются. А гравитоном она быть не может.

Единственное что изменилось в этом плане в августе — статья успешно прошла рецензирование(т.е. явных ошибок в схемах экпериментов, в расчетах и в вывода не найдено) и была опубликована в приличном научном журнале (Physical Review Letters), так что на нее теперь гораздо больше внимания обратят и начнут активнее перепроверять. Перепроверять нужно уже на практике — проводить заново эксперименты.

Полная версия статьи тут: http://arxiv.org/abs/1608.03591

Arcanum7

23.08.2016 21:42А к кому тут обратиться по истории космической астрономии? Чтобы всё про все обсерватории (все диапазоны) и удачные и неудачные проекты.

Just_Wah

24.08.2016 14:00деградация на марше. Оказывается, Нобелевскую премию выигрывают. Кто бы мог подумать.

mrsantak

24.08.2016 15:59Нобелевская премия вручается на конкурсной основе, а значит формально лауреаты выигрывают её у остальных номинантов.

Just_Wah

24.08.2016 17:19Если рассматривать премию как приз в игре — безусловно. А если рассматривать премию как награду за внесенный вклад, то ни о какой игре речь идти не может. Но Нобелевская премия это прежде всего признание научным сообществом результата. Именно поэтому, кстати, Эйнштейн ее не получил. Даже посмертно. Наверное, плохой из него игрок. (я в курсе, за что он получил единственную нобелевскую)

mrsantak

24.08.2016 18:00Если рассматривать премию как приз в игре — безусловно. А если рассматривать премию как награду за внесенный вклад, то ни о какой игре речь идти не может.

Я предпочитаю рассматривать факты.

А факты таковы, что если за рассматриваемый период было много выдающихся работ в одной области, то Нобелевскую премию получат все-равно максимум две работы. И плевать, что оставшиеся работы могут быть даже более значимы чем все остальные работы получавшие эту премию в прошлом.

Так что это конкурсная награда. А конкурсы выигрываются.

Kelt_Rivera

24.08.2016 14:45Часто они предлагают внести изменения, и могут отвергнуть работу, если им покажется, что требуется сделать ещё что-то, или что она просто не подходит для журнала.

А ещё иногда они оказываются просто какими-то неадекватами, и требуют от тебя совершенно не относящихся к работе вещей, или спорят, толком не зная именно той области, по которой написана статья… но выбора нет — приходится переписывать полстатьи ради причин вроде «я не знаю эту форму уравнений, напиши другую» и т.п.

devlind

Был на лекции Шехтмана в этом году, она проводилась в Киевском Политехническом Институте. Он рассказывал, что статью не просто отвергли в журнале, а что многие физики даже начали насмехаться над ним, называя его «квази-учёным». С одним из них он спорил до момента его (того физика) смерти в середине девяностых.

syrompe

Насколько я помню эту историю с кристаллами, на тот момент считалось, что все возможные формы кристаллической решетки изучены и другие невозможны в принципе. И тут приходит ученый со своими «квази-кристаллом»…

Это как если бы сейчас кто-то пришел со статьей опровергающей ОТО…

FreeNickname

Так, возможно, и придёт. И опровергнет. Ну, не опровергнет, а расширит, как всегда.

4ebriking

Кажется, ещё Нильс Бор (могу ошибаться) говорил что-то вроде: «в современной физике прав в итоге будет тот, кто дольше живёт»

myldy

Как любят приговаривать у нас на физфаке: «Мы скорее готовы к великим закрытиям».

Увы, но технари частенько не могут прорваться через стену своего же всепоглощающего скепсиса.