Различные мысли по поводу мегагрантов, мегагрантников и мегарезультатов посещают научное сообщество уже в шестой раз. Потому что именно столько конкурсов провело Минобрнауки России. Двести лабораторий созданы, и теперь появится ещё тридцать пять. И так как эта тема не заглохла, как программа «Кадры», например, то явно в ней кто-то видит какую-то пользу. Правда, не всегда понятно, какую.

Хотя, с мегаучеными все как раз ясно. Они вершат мировую науку, размахивая хиршами невиданных размеров, и от такого размахивания хирш только растёт. Привлекают их в Россию за вполне реальные деньги, которые они наверняка с удовольствием получают. Другое дело, что мегагрантники могут в России делать в прямом смысле слова что хотят. И оборудование им под проект предоставляют самое качественное, так что в этом смысле проблем нет. И сотрудников они набирают себе по своему образу и подобию, так что и поговорить есть с кем, и за себя оставить в случае отъезда. А люди они занятые, каждый на два-три института работает. Насчёт сотрудников – это, кстати, намек тем, кто хочет поработать под руководством ведущих мировых ученых в России. Они, как правило, добирают себе людей в команду при помощи открытых конкурсов.

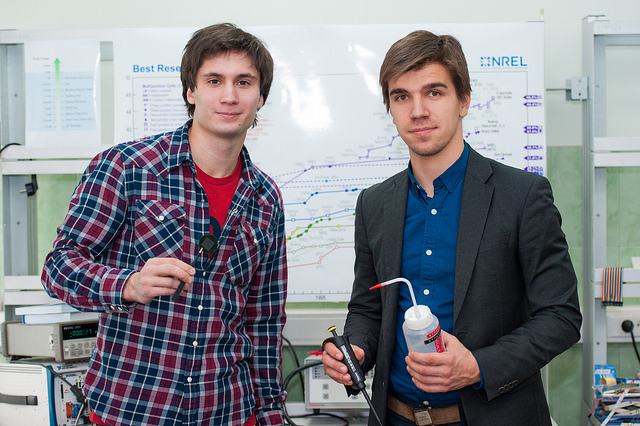

Молодые сотрудники НИТУ «МИСиС» Данила Саранин и Артур Иштеев. Фото: Мария Бродская/пресс-служба НИТУ «МИСиС»

Возникает резонный вопрос – ну созданы лаборатории под руководством ведущих ученых, и что с того? Опять закупили «стопиццот томографов» и расставили по закоулкам? Однако это вам не госзакупка — тут всё не так просто. Никаких центральных заказов на оборудование нет. Каждый руководитель проекта, подавая его на мегагрант, сам определяет, что он хочет делать, что ему надо для этого докупить, кого привлечь в качестве сотрудника, и чем он намерен отчитываться. Причем, рассчитывать он может на всю сумму – никакой институт у него ничего не заберёт, как это бывает с грантами других фондов. А уж насколько хороший проект подготовлен конкурсантами — уже как жюри решит.

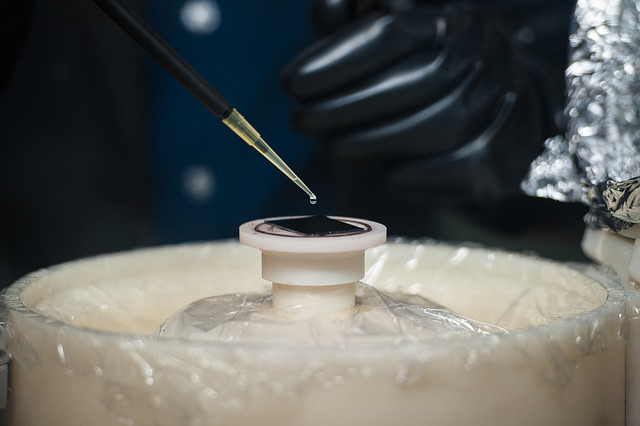

Создание перовскитоподобной структуры. Фото: Мария Бродская/пресс-служба НИТУ «МИСиС»

Голосование в конкурсе мегагрантов чем-то похоже на слепые прослушивания в «Голосе». Сколько раз такое видел – у певца много видимых достоинств, но жюри сидит спиной и не видит их, а оперировать может только теми данными, что у него есть — голосом. Да и спеть человек может намного шире, ярче, но песню подобрал не ту. Или, наоборот, все у человека хорошо: и голос отличный, и песня прекрасная, но именно сейчас в команду к наставникам баритоны не нужны. И пролетает он со своей великолепной песней, как фанера над Парижем. Также и здесь: одни проекты проходят, а другие – нет.

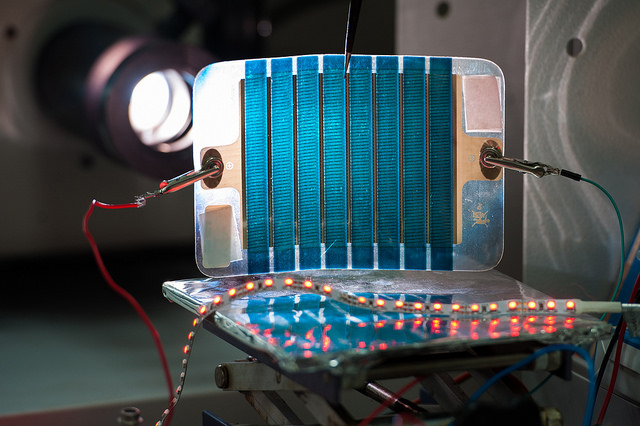

У певца много видимых достоинств. Фото: Мария Бродская/пресс-служба НИТУ «МИСиС»

Далеко ходить за примерами не надо: от НИТУ «МИСиС» в шестом конкурсе участвовало несколько команд. Победили только «перовскиты». Точнее, «Проект по созданию широкоформатных полупрозрачных солнечных панелей c использованием стабильных перовскитных архитектур». Причем, сотрудники научной группы, которая собирается трудиться над этими самыми панелями, работают вместе уже два года. Да и профессор ди Карло из итальянского университета «Тор Вергата», возглавивший этот проект, тоже сотрудничает с университетом не первый год. Просто сейчас зародился проект, одинаково выгодный и с научной, и с практической стороны. По крайней мере, его авторы надеются, что созданные ими солнечные панели окажутся лучше, чем у конкурентов. И начнут продаваться.

Профессор Альдо ди Карло (h=42). Фото: Сергей Гнусков/пресс-служба НИТУ «МИСиС»

Перовскиты – забавные материалы. Впрочем, корректнее их называть «перовскитоподобные структуры», потому что это не классический титанат кальция, названный по имени большого любителя красивых камушков – коллекционера и мецената графа Перовского, а просто вещества, обладающие такой же, как у перовскита, кристаллической решеткой. Открыли их почти сто лет назад, но разбираться с ними по-настоящему начали только в последние годы.

Из перовскитов получаются фотоэлементы. КПД у них сейчас на уровне 20%. И, судя по всему, будет больше, потому что «мы только начали», — говорят ученые. Впрочем, и два года назад, когда этот самый КПД был на уровне 10%, установка солнечных батарей на перовскитных фотоэлементах уже окупалась за пару месяцев. Не зря же Всемирный экономический форум в прошлом году признал их одной из десяти ведущих мировых технологий.

Из кремния тоже получаются фотоэлементы. И КПД у них пока повыше. Но перовскиты дешевле. Намного дешевле. Кроме того, из перовскитов можно делать панели а) почти прозрачные, б) кривоповерхностные, в) большие. Идёт даже речь про то, чтобы все стекла в стеклянных небоскребах заменить на перовскитные фотоэлементы. Осталось только научиться делать большие фотоэлементы со стабильной и целостной структурой (без дефектов) – и рынок ваш. Тут, правда, возникает некоторое количество фундаментальных и технических проблем, поэтому нужны и материаловеды, и инженеры, и математики. Вот поэтому такая лаборатория и возникла.

Фотоэлемент. Модель для сборки. Фото: Мария Бродская/пресс-служба НИТУ «МИСиС»

Часть денег ученые потратят на широкоформатные принтеры, которые могут печатать солнечные батареи. А дальше – дело техники. Точнее, состава «чернил», а также скорости и плотности их нанесения, параметров сушки, тонкостей нарезки, деталей… В общем, есть над чем поработать. Как сказал один из участников проекта, инженер НОЦ энергоэффективности НИТУ «МИСиС» Данила Саранин, даже если удастся сохранить в широком формате КПД на уровне 20%, это уже будет огромным достижением. Вот тут-то и нужен профессор Альдо ди Карло – большой специалист не только по научной (h=42), но и по технической части. Не зря же на его идеях работает уже семь стартапов. Так что и тут должно что-то интересное вырасти.

Кстати, «вырасти» — не значит обязательно идти в коммерцию. Хотя не продавать технологию производства хороших дешевых фотоэлементов или сами фотоэлементы было бы странно. Если взять другие мегагранты НИТУ «МИСиС», то все они в своем роде «выстрелили» даже без учета коммерческой составляющей. Каждый выдает прорывные исследования, которые публикуют ведущие научные журналы мира. А это репутация, рост в рейтингах, лидерство в Проекте 5-100 с соответствующим финансированием… Кроме того, буквально на днях один очень уважаемый институт развития всерьез обсуждал возможность вложить в один из мисисовских мегапроектов десятки миллионов долларов. Так что университет, который несколько лет предоставляет мегагрантникам все возможности для развития их проектов, окупит все свои вложения сторицей.

Наблюдательный совет НИТУ «МИСиС» обсуждает результаты проектов. Фото: Сергей Гнусков/пресс-служба НИТУ «МИСиС»

Осталось только прояснить момент насчет зависти коллег. Так как конкурс открытый, вы тоже можете поучаствовать. Если, конечно, хиршем вышли. И/или проект придумали такой, чтобы никто не усомнился в его актуальности и перспективности и выделил на него деньги. Не придумали ещё? Тогда, может, стоит тратить время на это, а не на зависть к успеху коллег? Тем более, что источников финансирования науки в России намного больше одного. Есть и покрупнее, чем программа мегагрантов. Но это уже отдельная история.

Комментарии (36)

proton17

05.12.2017 15:21Я в последнее время много слышу про отечественные прорывы в науке. Про новые космические материалы, лекарства от рака, супер эффективные панели, новые типы памяти и т.п… Я очень рад если это именно так, но где эти вещи на практике, а то что-то все это походит на заголовки желтой прессы. Понятно, что на внедрение передовых идей нужно время и инвесторы. Но последние тоже не дураки и абы на что не придут. Вот недавно была статья про разработку очень быстрого 3Д принтера, вот эта идея, думаю, очень быстро найдет отклик в сердцах и кошельках людей. Короче хочется новости типа: "Компания ХХХХ выпустила прибор на основе передовой отечественной разработки и продает его по 100000 штук в год", а не "Наши ученые сделали крутую хрень, но дальше докладов и дисера это не пойдет ибо никому не надо"

JediPhilosopher

05.12.2017 15:26Ну почитайте sdelanounas.ru

Там иногда проскакивают новости о промышленном внедрении каких-то научных разработок. Хотя в большинстве своем там новости уровня «в городе Х открыли новый детский сад, а в городе Y собрали рекордный урожай», что конечно хорошо но на что-то прорывное не тянет.

proton17

05.12.2017 15:29"В Ингушетии собран рекордный урожай яблок" ))) этот сайт я знаю, иногда бывает что-то интересное, часто про открытие новых производств. Но хочется больше о коммерчески успешном внедрении каких-то передовых научных разработок...

ru1z

05.12.2017 16:12Для внедрения передовых разработок желательно оствутствие большого разрыва между производственными возможностями и самими этими передовыми разработками. К примеру, если нет развитой фармы, создать производство передового (в мировом масштабе) лекарства нереально. Кроме того, есть вопрос патентов (обычно научные разработки закрывают глаза на патенты -, потом оказывается, что все возможные пути коммерциализации разработки давно запатентованы). С фотоэлементами, нужно еще вспоминать про дотации и поддержку государством (есть поддержка — дешево и перспективно, если нет, вдруг становится дорого; например китайская фотовольтаика развивается очень быстро из-за сильной поддержки государством).

proton17

05.12.2017 16:16Так я и говорю о том, что интересно читать о реальных внедрения, так как это все очень не просто. А запилить гранд на 100млн что бы потом написать пару дисеров и научных докладов это как-то не правильно и не интересно.

ru1z

05.12.2017 16:26Я добавил комментарий ниже. Гранты — это, как правило, очень дрянной инструмент поддержки, просто других (лучше) нет. Проблема не в сумме гранта (100 млн, если все же выйдет что-то не так много — гораздо больше спускается на совсем нелепые вещи). Проблема, что разработки не доводятся до реальности. Пример: получили грант на пять лет -> появились разработки -> грант кончился, других нет, развиваться дальше невозможно -> зарплату платить нечем, работники уехали на запад с разработками. (Это не фантастика, я писал про Light Polymers, там разработчики уехали в штаты, делают стартап).

Реальные разработки есть, но почему-то их редко рекламируют (душа журналистов — потемки).

janvarev

06.12.2017 10:29Одна из причин — журналистика у нас в основном, к сожалению, вторична по отношению к западной. Часто какой-то продукт проще не произвести, а закупить в Китае; а новость проще не создать, а перевести с английского. Удобно и дешево — проверять факты не надо (проверены уже), думать над востребованностью не надо (делаешь перевод популярной статьи).

Уже пару раз встречал истории, как наш стартап посылал статью в отечественные издания без всякой отдачи; при этом, как только статья появилась в западном источнике (на английском), её переводили на русский и публиковали.

ru1z

08.12.2017 19:57Согласен полностью. Сейчас (я надеюсь) ситуация выправляется — появляется больше профессиональных научных журналистов (часто из бывших научников/инженеров и т.д.). Появились адекватные площадки, пусть и менее популярные.

ivashkos Автор

05.12.2017 16:38+1Насколько я понял, дисеры тут сами собой вылезут. А задача проекта — создать технологию промышленного производства. Понимаете? Этот проект изначально направлен на создание результатов, которые затем можно будет внедрять.

ru1z

05.12.2017 16:17В идеальном случае на производстве должен существовать отдел разработок (НИОКР, R&D). Они и должны внедрять разработки. Раньше вроде так и было. Теперь, судя по всему эти отделы превратились в ОТК, а разработок мало. Академические разработки (те которые сейчас агрессивно рекламируют), нужны для создания потенциала развития (они не идут в промышленность, слишком рискованные, неапробированные; та же проблема патентов). Вообще академическая деятельность соовсем не обязана прямо конвертироваться в разработки для промышленности. Сейчас стало модно считать, что университеты должны разрабатывать что-то. Такой подход произошел с подачи топ-университетов, MIT, Caltech и др., которые очень тесно связаны с промышленностью. Производственные компании в России крайне неохотно взаимодействует с университетами им это не интересно (впрочем академия тоже не рвется).

proton17

05.12.2017 16:27+2На самом деле раньше было так: были НИИР и НИОКР которыми занимались всякие закрытые НИИ, а потом документация передавалось на завод для серийного выпуска изделий, где неоднократно допиливалась. На самом деле взаимосвязь бизнеса и учебки это верный путь, просто не всегда он реализуется. В вуз, где учился я, приходили некоторые конторы из мира микроэлектроники и так ни с чем и ушли. А пару лет назад я был в Ухтинском университете, так там целые кафедры оборудованы и активно спонсируются Газпромом, Лукойлом и т.п.

ru1z

05.12.2017 16:55Тогда вы даже лучше представляете, почему все так а не иначе. В новостях чаще мелькают те, которые в реально производство ничего запускать не собираются. Закрытые разработки проще защитить — реклама не нужна если они перспективны. Наоборот, при государственном финансировании, необходимо публично отчитываться, что сделано (разумеется на позитивной ноте).

ivashkos Автор

06.12.2017 17:11Вот, кстати, да. Сейчас, когда промышленники действительно получили возможность объяснять вузам, чего они, собственно, хотят от выпускников, то в тех вузах, где это голос услышали, всё налаживается.

nidheg666

05.12.2017 18:32+4ага, посмотрите этот сайт и проникнитесь духом ватной пропаганды =) ибо суть этого сайта в ней а не в реальном росте.

на самом деле всё просто. что бы разработки применялись… нужно стабильное производство, стабильная промышленность… а что бы была стабильная промышленность- нужна нормальная экономика…

пока нет нормальной экономики будут только крутые заголовки о разработках… и может быть пару -тройку разработок показательно воплотят на госпредприятиях… только вот реального толка от этого не будет)

ivashkos Автор

06.12.2017 10:45на самом деле всё просто. что бы разработки применялись… нужно стабильное производство, стабильная промышленность… а что бы была стабильная промышленность- нужна нормальная экономика…

Хм… Мне казалось, чтобы разработки применялись, надо, чтобы они были кому-то нужны. Если есть спрос и есть предложение — появляется тема для бизнеса.

nidheg666

06.12.2017 11:07это да. но бизнесу сложновато прорастать на выжженной дотла почве. если вспомнить график кривой Лаффера, то налоги у нас находятся в запретительной зоне. (что как бы делает не выгодным всякое более менее технологичное производство вне госкомпаний). а это ещё если не вспоминиать законодательство…

kaichou

05.12.2017 19:14+4На сделаноунас эффективная политика бана специалистов, призывающих не махать шапками и поясняющих, что на самом деле не «учёные научились бороться с раком», а «нам удалось разрушить 10% раковых клеток в хвосте лабораторной крысы».

В итоге остались одни славящие ватники, которых невозможно читать.

ivashkos Автор

05.12.2017 16:34СМИ очень трепетно относятся к новостям типа «Компания ХХХХ выпустила прибор на основе передовой отечественной разработки и продает его по 100000 штук в год». Их, во-первых, читают намного хуже, потому что там нет скандалов, интриг и расследований. А во-вторых, за их публикацию СМИ очень любят брать деньги.

TuMoXEP

05.12.2017 16:18Печально. Некоторые внаглую без всяких объяснений пилят миллиарды миллиардов на закупках всяких электроочистителей анусов в думу, а вам, почему то, нужно оправдываться за ничтожные, для науки, копейки. Да еще срач у вас там междусобойный, совсем в уныние вгоняет. Как-будто никто не в курсе, что так просто получилось, что с вами самому хитрому **дору будет проще достать право интеллектуальной собственности, и потом **ать всех с налогами, тарифами, новыми организациями по сбору профита, если эти панели пойдут в массовый рынок.

ivashkos Автор

05.12.2017 16:41+1Размер срача обычно слабо зависит от масштаба причины :) Видел я как-то такое смертоубийство из-за стакана, что мало кому снилось. Здесь и сейчас сумма гранта соответствует запрошенной. Сделают — пойдут на следующую стадию реализации.

Shapeshifter

05.12.2017 21:08Различные мысли по поводу мегагрантов, мегагрантников и мегарезультатов посещают научное сообщество уже в шестой раз. Потому что именно столько конкурсов провело Минобрнауки России. Двести лабораторий созданы, и теперь появится ещё сорок.

200+40 лабораторий… у части из них — шестой год пошел… о результатах где можно почитать?

ivashkos Автор

06.12.2017 09:49Ну, например, в предыдущем моём посте. geektimes.ru/company/misis/blog/295985 Каюсь, нечётко прописал, что лаборатория профессора Устинова создана на мегагрант. Но такая информация обычно мало интересна. Тут ещё пара аспектов возникает. Во-первых, хорошие новости легко забываются. Во-вторых, они плохо распространяются.

geisha

05.12.2017 23:05Очень много воды. Я так понял, что посыл статьи — что 1.5 млн долларов на лабораторию — это очень много. У меня шапочное знакомство с экспериментальными лабами, но, вроде, электронные микроскопы стоят около того за штуку.

ivashkos Автор

06.12.2017 09:51На создание лаборатории (помещение, обрудование, вот это всё) 1,5 млн долларов — это немного :)

geisha

07.12.2017 01:38Тридцать пять раз по девяносто миллионов рублей на создание новых лабораторий

Двести лабораторий созданы, и теперь появится ещё тридцать пятьТак каким же макаром они появляются если денег не хватает?

Ещё немножко подмены фактов:

Из кремния тоже получаются фотоэлементы. И КПД у них пока повыше. Но перовскиты дешевле. Намного дешевле.

Осталось только научиться делать большие фотоэлементы со стабильной и целостной структурой (без дефектов) – и рынок ваш.Внезапно, цена существующих кремниевых панелей процентов на 100 состоит из стоимости выращенного в "чистых комнатах" кристаллического (т.е. в идеале — без дефектов, в реальности — поликристаллического, с минимально возможным количеством дефектов) кремния. Т.е. вот это вот "осталось научиться делать" для кремния и является доминирующим ценообразующим фактором, такие дела.

ivashkos Автор

07.12.2017 02:23Так каким же макаром они появляются если денег не хватает?

Это почти правильный вопрос. Предлагаю ещё немного подумать на эту тему.

Т.е. вот это вот «осталось научиться делать» для кремния и является доминирующим ценообразующим фактором, такие дела.

Так с этим никто и не спорит. Широкоформатную технологию отрабатывают для перовскита Где подмена?geisha

07.12.2017 05:04Предлагаю ещё немного подумать на эту тему.

Хз почему вы предлагаете мне думать на эту тему. Напишите в статье — и думать никому не придется.

Где подмена?

Стоимость солнечной панели это не стоимость природного кремния (и даже не близко). Да и фактическая сторона хромает: я вот нашел 98% PbI2 [это только прекурсор к этому вашему перовскиту] от 2.9$/g, кремний стоит 0.5$/g 99% (опт и там и там). Прекурсор:

http://www.tcichemicals.com/eshop/en/ca/commodity/L0279/

Кремний сами гуглите.

Kelt_Rivera

Знаем эти мегагранты. Видели. Еще там зачастую есть интересный показатель — количество человек, которые должны увидеть результаты этого гранта ;)

ivashkos Автор

Где «там»?