Широко известно, что запуск первого спутника Советским Союзом стал большим сюрпризом для всего мира. И если на орбите сделанный человеком объект оказался впервые, то в космическом пространстве уже бывали различные аппараты. Геофизические ракеты не получили такой же славы, как космические, но именно они подготовили инженеров и ученых к орбитальным запускам. После 4 октября 1957 суборбитальные полеты не прекратились — геофизические ракеты запускали в тени орбитальных полетов. А сейчас вообще можно сказать, что мы наблюдаем ренессанс геофизических ракет — частные компании делают не только орбитальные, но и суборбитальные ракеты и вполне успешно находят коммерческих заказчиков на запуски.

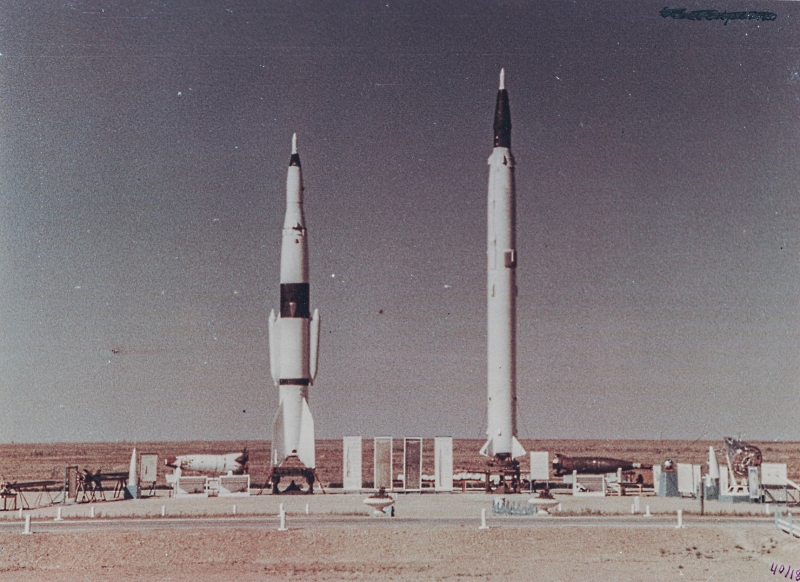

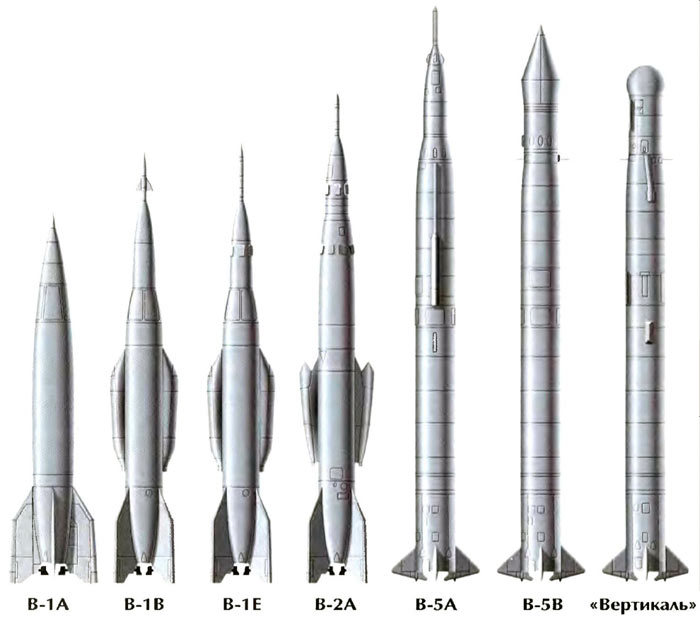

Советские геофизические ракеты Р-2А и Р-5А

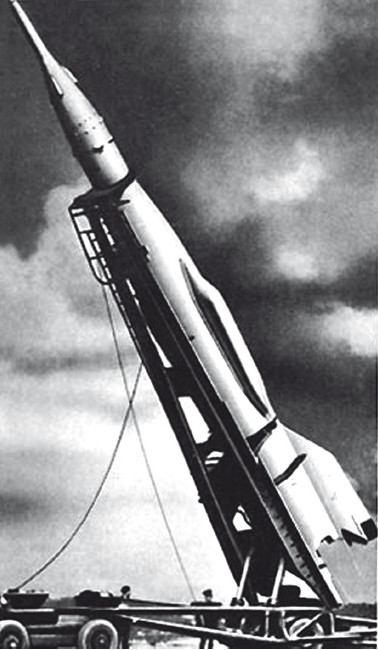

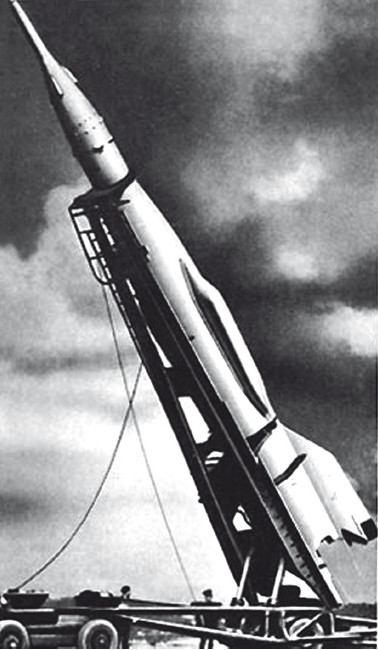

Фау-2, архивное фото

На границе космоса первый объект оказался еще в 1942 году, и это было побочным эффектом военных испытаний. В штатном полете немецкая боевая баллистическая ракета «Фау-2» пролетала до 320 км, поднимаясь при этом до высоты 80-100 км. И уже при первом успешном пуске 3 октября 1942 ракета достигла высоты 85-90 км. Формальная граница космоса, линия Кармана, проходит выше, на уровне 100 км, но это не принципиально — на такую высоту можно подняться только на ракете. К тому же, несколько раз «Фау-2» запускали вертикально вверх. Теоретически запаса топлива хватало, чтобы подняться до примерно 200 км, и в разных источниках называют разные достигнутые высоты (175, 188 км) и разные даты испытаний (20 июня 1944, 14 сентября 1944).

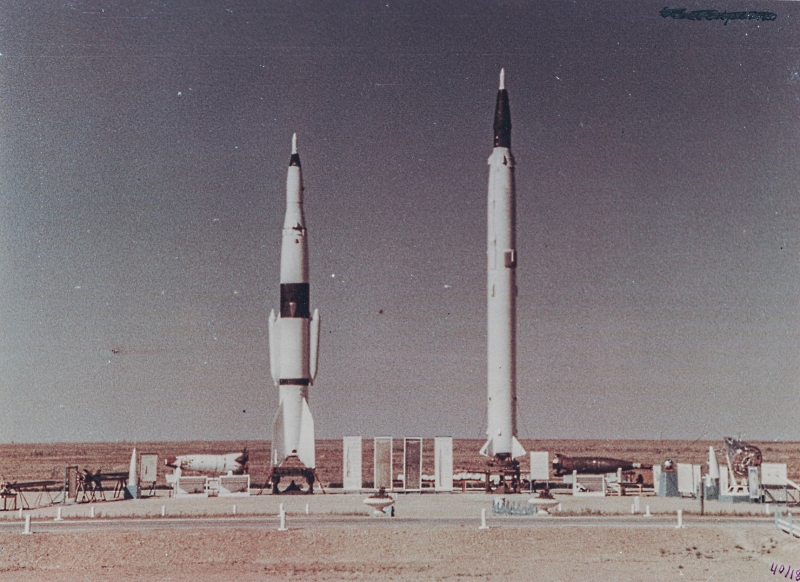

«Фау-2» на американском полигоне Уайт-Сэндс

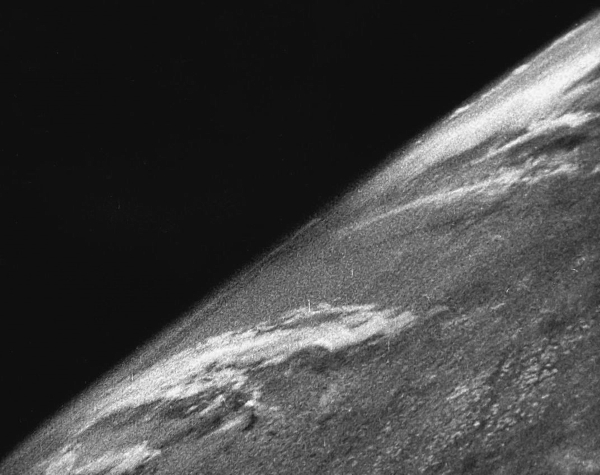

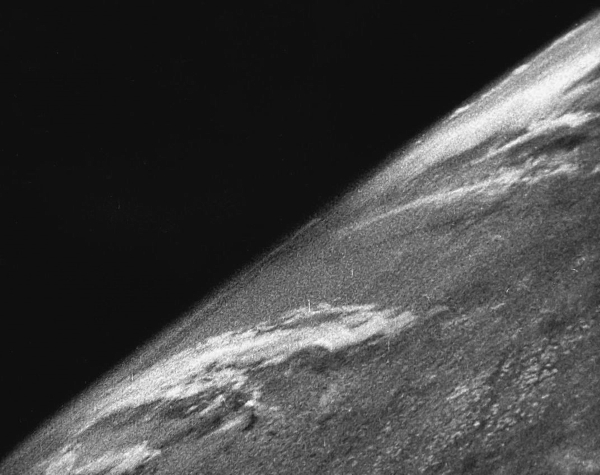

Немецкие наработки по «Фау-2» вместе с захваченными ракетами и конструкторами были использованы союзниками после окончания войны. США досталось больше ракет и главный конструктор Вернер фон Браун с большей частью команды, и после короткого периода военных испытаний ракету перевели на научную стезю. Что любопытно, еще в 1946 году Британское межпланетное общество предлагало сделать на базе «Фау-2» ракету для суборбитальных пусков человека. Эту идею отвергли, но научные приборы, семена, насекомые и другие живые существа стали подниматься в космос десятки раз в год. Уже 24 октября 1946 года с полигона Уайт-Сэндс в полет ушла ракета с установленной фотокамерой. Отснятую пленку автоматически поместили в металлический контейнер, который выдержал удар от падения на землю без парашюта. Человечество смогло увидеть Землю с высоты 105 км.

Что еще интересней, камера сделала не одну фотографию, а снимала с частотой 4 кадра в секунду. И можно посмотреть ускоренный в 6 раз вид с ракеты (с 2:09).

20 февраля 1947 года выше линии Кармана поднялись дрозофилы и успешно вернулись назад. А когда на «Фау-2» поставили вторую ступень Bumper, то получилось достичь рекордных 393 км.

СССР досталось меньше трофеев и конструкторы из второго эшелона. Поэтому первый пуск «Фау-2» состоялся 18 октября 1947, а адаптированная к своим технологиям Р-1 впервые полетела 17 сентября 1948. И параллельно развертыванию боевых начались научные пуски немного модифицированных ракет с добавлением к названию букв от А до Е. Начиная с версии Б их можно отличить визуально по двум боковым контейнерам с научной аппаратурой.

Архивное фото

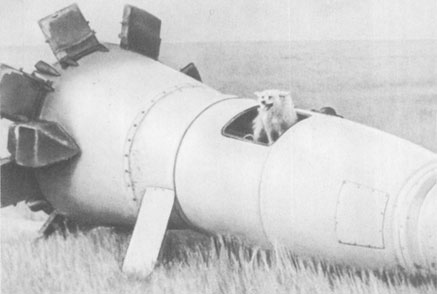

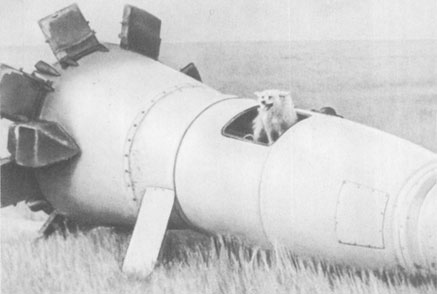

Именно на Р-1 в модификации В впервые поднялись в космос и вернулись назад живыми 22 июля 1951 года советские собаки Дезик и Цыган. Кроме животных можно было поднимать научную аппаратуру и проверять оборудование для будущих орбитальных полетов. На геофизических ракетах испытывали отражатели, натриевую комету для «Луны-1» и "-2" и т.п.

Головная часть Р-2А, архивное фото

Контейнер Р-1Д

Пятидесятые-шестидесятые годы 20 века можно назвать золотой эрой геофизических ракет. Сначала появляются боевые баллистические ракеты, которые можно адаптировать к суборбитальным пускам. Затем создаются уже специализированные ракеты.

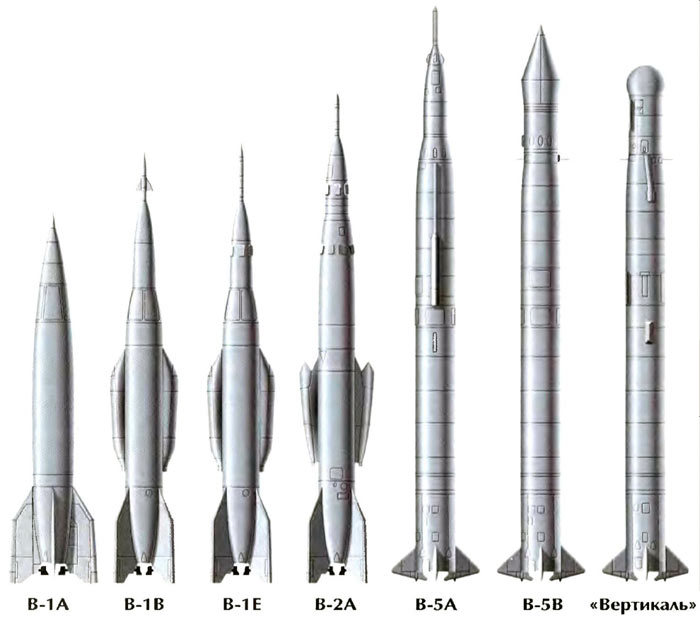

Советские геофизические ракеты

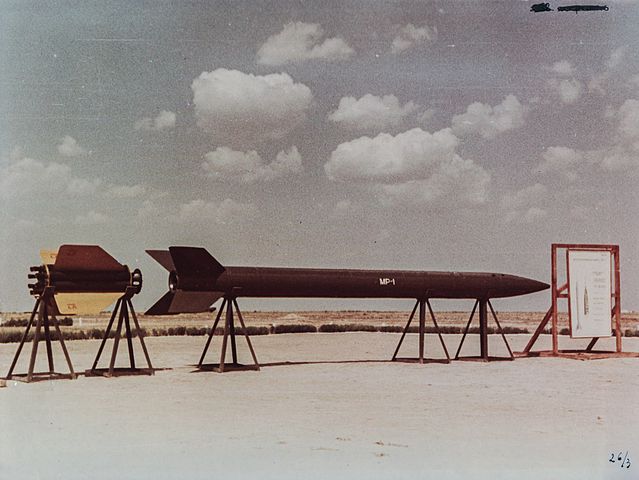

В СССР основой выступили баллистические ракеты Р-2, Р-5, Р-11, Р-14. Самой мощной и грузоподъемной стала Р-5 в модификациях А-В, которая могла поднять полторы тонны на высоту 400-500 км. Параллельно с 1951 года начала использоваться специально созданная метеорологическая ракета МР-1, которая могла подняться на высоту 90 км и отличалась оригинальными решениями вроде непосредственного измерения температуры воздуха в полете и мягкой посадкой ступени на парашюте с возможностью повторного использования.

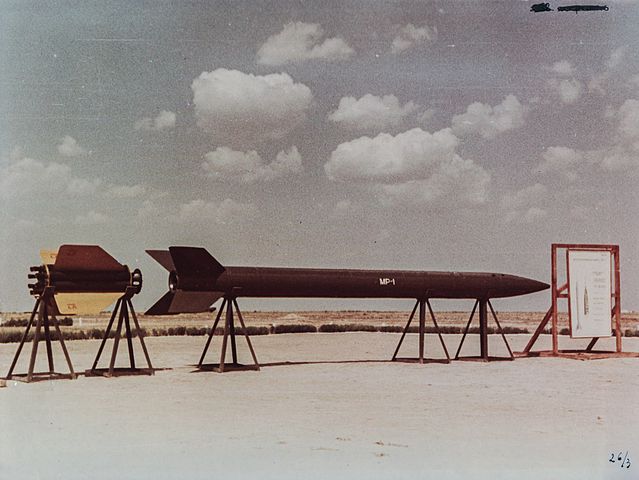

Ракета МР-1

В 1960-х в СССР реализовали программу по созданию метеорологических ракет с максимальной высотой подъема 60 (ММР-06), 100 (М-100) и 180 (МР-12) километров и развернули сеть станций ракетного зондирования атмосферы. Эти ракеты до сих пор держат рекорд по количеству пусков — М-100 запускали более 6600 раз, МР-12 с модификациями — более 1200 раз.

Памятник МР-12 в Обнинске, фото anthrax_urbex.livejournal.com

Логичным шагом после собак был бы суборбитальный запуск человека. Но в СССР проект ВР-190 был закрыт, и, благодаря грузоподъемности ракеты Р-7 было принято решение об орбитальном полете без промежуточных шагов. А вот в США, где создание межконтинентальной баллистической ракеты запаздывало, было проведено два суборбитальных пуска с человеком. На базе боевой ракеты Redstone запускали космические корабли «Меркурий» с астронавтами Аланом Шепардом и Вирджилом «Гасом» Гриссомом, которые поднимались до 190 км.

Пуск Mercury-Redstone, фото NASA

Сравнительная простота геофизических ракет привела к тому, что их производили и страны, не вышедшие на орбиту самостоятельно — Пакистан, Индонезия, Польша и другие. Очень успешным и популярным стало канадское семейство ракет Black Brant (>800 пусков с 1961 года).

Старт Black Brant, фото NASA

Пуск МР-30, фото Дмитрий Комар/РИА Новости

В 90-х общее количество суборбитальных запусков в мире сократилось — после распада СССР Россия не могла выделять сравнимые средства на продолжение работ. Ракетные станции закрывались или консервировались. М-100 перестала летать в 1990, МР-12 прекратили регулярно запускать в 1980, а два последних пуска прошли в 1997. Но после длительного перерыва российские метеорологические ракеты возвращаются — в 2011 провели успешное испытание ракеты МР-30, способной подняться на 300 км.

Рост количества частных космических компаний в последние годы привел к заметному увеличению количества как носителей, так и пусков. К привычным канадской Black Brant, бразильской VSB-30, американским Terrier, европейской MAXUS и японской серии S добавилось сразу несколько игроков. С 2006 года летает SpaceLoft XL компании UP Aerospace (именно на ее полет поставили GoPro, запись с которых посмотрели уже 8 миллионов раз).

Совсем недавно успешно полетели американская SARGE (компания EXOS Airspace), китайские SQX-1Z (i-Space) и OS-X1 (OneSpace). Пока неудачно стартует японская Momo (Interstellar Technologies).

Успешно проходит испытания ракета для суборбитального туризма New Shepard, ей в затылок дышит суборбитальный космоплан SpaceShipTwo. В конце года ожидается первый пуск британской Skyrora.

Суборбитальные пуски геофизических ракет выполняют сразу несколько важных задач:

Так что не приходится удивляться, что частные компании находят заказчиков на суборбитальные пуски. При всей кажущейся несерьезности, это хорошее, полезное, прибыльное и важное дело, пусть оно и остается в тени орбитальных полетов.

Советские геофизические ракеты Р-2А и Р-5А

Побочный эффект

Фау-2, архивное фото

На границе космоса первый объект оказался еще в 1942 году, и это было побочным эффектом военных испытаний. В штатном полете немецкая боевая баллистическая ракета «Фау-2» пролетала до 320 км, поднимаясь при этом до высоты 80-100 км. И уже при первом успешном пуске 3 октября 1942 ракета достигла высоты 85-90 км. Формальная граница космоса, линия Кармана, проходит выше, на уровне 100 км, но это не принципиально — на такую высоту можно подняться только на ракете. К тому же, несколько раз «Фау-2» запускали вертикально вверх. Теоретически запаса топлива хватало, чтобы подняться до примерно 200 км, и в разных источниках называют разные достигнутые высоты (175, 188 км) и разные даты испытаний (20 июня 1944, 14 сентября 1944).

Rokkit Lootaz

«Фау-2» на американском полигоне Уайт-Сэндс

Немецкие наработки по «Фау-2» вместе с захваченными ракетами и конструкторами были использованы союзниками после окончания войны. США досталось больше ракет и главный конструктор Вернер фон Браун с большей частью команды, и после короткого периода военных испытаний ракету перевели на научную стезю. Что любопытно, еще в 1946 году Британское межпланетное общество предлагало сделать на базе «Фау-2» ракету для суборбитальных пусков человека. Эту идею отвергли, но научные приборы, семена, насекомые и другие живые существа стали подниматься в космос десятки раз в год. Уже 24 октября 1946 года с полигона Уайт-Сэндс в полет ушла ракета с установленной фотокамерой. Отснятую пленку автоматически поместили в металлический контейнер, который выдержал удар от падения на землю без парашюта. Человечество смогло увидеть Землю с высоты 105 км.

Что еще интересней, камера сделала не одну фотографию, а снимала с частотой 4 кадра в секунду. И можно посмотреть ускоренный в 6 раз вид с ракеты (с 2:09).

20 февраля 1947 года выше линии Кармана поднялись дрозофилы и успешно вернулись назад. А когда на «Фау-2» поставили вторую ступень Bumper, то получилось достичь рекордных 393 км.

СССР досталось меньше трофеев и конструкторы из второго эшелона. Поэтому первый пуск «Фау-2» состоялся 18 октября 1947, а адаптированная к своим технологиям Р-1 впервые полетела 17 сентября 1948. И параллельно развертыванию боевых начались научные пуски немного модифицированных ракет с добавлением к названию букв от А до Е. Начиная с версии Б их можно отличить визуально по двум боковым контейнерам с научной аппаратурой.

Архивное фото

Именно на Р-1 в модификации В впервые поднялись в космос и вернулись назад живыми 22 июля 1951 года советские собаки Дезик и Цыган. Кроме животных можно было поднимать научную аппаратуру и проверять оборудование для будущих орбитальных полетов. На геофизических ракетах испытывали отражатели, натриевую комету для «Луны-1» и "-2" и т.п.

Головная часть Р-2А, архивное фото

Контейнер Р-1Д

Золотая эра

Пятидесятые-шестидесятые годы 20 века можно назвать золотой эрой геофизических ракет. Сначала появляются боевые баллистические ракеты, которые можно адаптировать к суборбитальным пускам. Затем создаются уже специализированные ракеты.

Советские геофизические ракеты

В СССР основой выступили баллистические ракеты Р-2, Р-5, Р-11, Р-14. Самой мощной и грузоподъемной стала Р-5 в модификациях А-В, которая могла поднять полторы тонны на высоту 400-500 км. Параллельно с 1951 года начала использоваться специально созданная метеорологическая ракета МР-1, которая могла подняться на высоту 90 км и отличалась оригинальными решениями вроде непосредственного измерения температуры воздуха в полете и мягкой посадкой ступени на парашюте с возможностью повторного использования.

Ракета МР-1

В 1960-х в СССР реализовали программу по созданию метеорологических ракет с максимальной высотой подъема 60 (ММР-06), 100 (М-100) и 180 (МР-12) километров и развернули сеть станций ракетного зондирования атмосферы. Эти ракеты до сих пор держат рекорд по количеству пусков — М-100 запускали более 6600 раз, МР-12 с модификациями — более 1200 раз.

Памятник МР-12 в Обнинске, фото anthrax_urbex.livejournal.com

Логичным шагом после собак был бы суборбитальный запуск человека. Но в СССР проект ВР-190 был закрыт, и, благодаря грузоподъемности ракеты Р-7 было принято решение об орбитальном полете без промежуточных шагов. А вот в США, где создание межконтинентальной баллистической ракеты запаздывало, было проведено два суборбитальных пуска с человеком. На базе боевой ракеты Redstone запускали космические корабли «Меркурий» с астронавтами Аланом Шепардом и Вирджилом «Гасом» Гриссомом, которые поднимались до 190 км.

Пуск Mercury-Redstone, фото NASA

Сравнительная простота геофизических ракет привела к тому, что их производили и страны, не вышедшие на орбиту самостоятельно — Пакистан, Индонезия, Польша и другие. Очень успешным и популярным стало канадское семейство ракет Black Brant (>800 пусков с 1961 года).

Старт Black Brant, фото NASA

Новое Возрождение

Пуск МР-30, фото Дмитрий Комар/РИА Новости

В 90-х общее количество суборбитальных запусков в мире сократилось — после распада СССР Россия не могла выделять сравнимые средства на продолжение работ. Ракетные станции закрывались или консервировались. М-100 перестала летать в 1990, МР-12 прекратили регулярно запускать в 1980, а два последних пуска прошли в 1997. Но после длительного перерыва российские метеорологические ракеты возвращаются — в 2011 провели успешное испытание ракеты МР-30, способной подняться на 300 км.

Рост количества частных космических компаний в последние годы привел к заметному увеличению количества как носителей, так и пусков. К привычным канадской Black Brant, бразильской VSB-30, американским Terrier, европейской MAXUS и японской серии S добавилось сразу несколько игроков. С 2006 года летает SpaceLoft XL компании UP Aerospace (именно на ее полет поставили GoPro, запись с которых посмотрели уже 8 миллионов раз).

Совсем недавно успешно полетели американская SARGE (компания EXOS Airspace), китайские SQX-1Z (i-Space) и OS-X1 (OneSpace). Пока неудачно стартует японская Momo (Interstellar Technologies).

Успешно проходит испытания ракета для суборбитального туризма New Shepard, ей в затылок дышит суборбитальный космоплан SpaceShipTwo. В конце года ожидается первый пуск британской Skyrora.

Заключение

Суборбитальные пуски геофизических ракет выполняют сразу несколько важных задач:

- Есть научные эксперименты, которым хватает нескольких минут нахождения в космосе и невесомости суборбитального полета. Это физика микрогравитации, астрономия, изучение атмосферы и другие.

- Можно отрабатывать технологии для космических полетов — приборы, двигатели, даже марсианские посадочные устройства.

- Суборбитальные ракеты заметно проще и дешевле орбитальных — на них можно учиться и делать первые, небольшие деньги.

Так что не приходится удивляться, что частные компании находят заказчиков на суборбитальные пуски. При всей кажущейся несерьезности, это хорошее, полезное, прибыльное и важное дело, пусть оно и остается в тени орбитальных полетов.

Mike_soft

исторические кадры V-2 очень интересны. Жаль, что наших аналогичных исторических материалов в открытом доступе крайне мало.

Javian

Mike_soft

Есть и про Р-5, и про Р-7 такие фильмы. и даже про Н-1. только мало. по сравнению со всем количеством пусков.

Javian

Для внутреннего использования отечественному заказчику достаточно одного фильма.

Javian

еще была ММР-0,5

Фото с той же выставки на Капяре:

Геофизическую ракету Р-2А можно увидеть на открытках, посвященных космонавтике, до рассекречивания Р-7.

Pafnutyi

По аналогии с дроном на солнечных батареях, интересно определить арифметикой насколько минимальной по размерам и весу(полезной нагрузки50гр не больше) может быть ракета на химическом топливе чтобы подняться до 100км

lozga Автор

50 гр слишком мало. Хотя бы килограмм лучше. И оценка массы по формуле Циолковского будет со слишком большой ошибкой — у геофизической ракеты доля гравитационных и аэродинамических потерь будет больше. И, подозреваю, экономика будет важнее технической эффективности. Навскидку, опираясь на реальные образцы, такая ракета будет весить в районе 300 кг.

n1ger

Почему говорят формула Циолковского?

Разве это не уравнение Мещерского?

Разве вывод этой формулы не был рутинной задачей, которую в Кембридже решали с 1856 года?

vassabi

sshikov

>Разве это не уравнение Мещерского?

Ну вообще простой ответ на этот вопрос звучит так: формула Циолковского это не уравнение Мещерского. Ее можно из него вывести.

>которую в Кембридже решали с 1856

Хм. Ну и что? Открываем википедию, и видим:

ну то есть лет на 80 раньше. Вполне типичная картина.

sshikov

Если подниматься строго вертикально, то доля гравитационных потерь очевидно больше, а вот с аэродинамическими — не факт. Во-первых, вы быстрее пройдете атмосферу по вертикали, а во-вторых, вы возможно меньше потратите на управление.

black_semargl

Орбитальная ракета — набирает в 4-5 раз большую скорость, чем такая. Соответственно и доля потерь во столько же раз меньше.

И при стартовой массе в центнеры вес в 50г меньше разброса потерь.

sshikov

Я, честно говоря, не понял, откуда вы взяли свой вывод. Ваше «соответственно» далеко не очевидно, расчетов хотя бы на пальцах тут не хватает. Что скорость меньше — согласен. А вот что доля — не видать этого.

Грубо говоря, представьте, что вы поднимаетесь на высоту всего 30 километров, где атмосфера еще не закончилась. Один раз — вертикально, а второй раз — по траектории для вывода на орбиту. Прикиньте, какая из траекторий длиннее. Прикиньте, на какой из них вы быстрее набираете скорость (потому что гравитационные потери меньше из-за наклона по тангажу), вспомним, что аэродинамические потери пропорциональны квадрату (и зависят от угла атаки, который видимо будет ненулевым какое-то время) — и ваш вывод уже не так очевиден.

P.S. Я свой вывод моделировал численно еще на 4 курсе, году этак в 1979, и выводы получались достаточно однозначные — чем более пологая траектория заложена, тем больше доля аэродинамических потерь, потому что мы дольше остаемся в более плотных слоях атмосферы. Правда, чисто вертикальные траектории никто реально не считал.

black_semargl

Да, согласен, при выводе на орбиту траектория в атмосфере длиннее.

SomaTayron

если есть файлообменник, могу скинуть самописную программку, которую использую для проверки простейшего метода приближений в Центре Космического Обучения Молодежи.

Там на 5 топливных пар, для 2-4 ступеней, зазор коэффициента конструкции ±10% от 160 до 2000 НОО, перегрузка 2-10g, там шаговый расчет и автомат где то с 6-15 итерациями (уточнение фактических гравитационных потерь).

Ну, или назовите параметры, дам цифры по топливу и ступеням

SomaTayron

Либо сами посчитайте приближенно. Только задайте конечную скорость ноль, а в затраты скорости добавьте издержки на изменение потенциальной энергии.

При 1 ступени все достаточно просто, только не забудьте уточнить рабочее ускорение. Чем оно выше, тем ниже грав потери.

После первой прикидки при условной дерективной цифре грав потерь получаете время вывода, тогда с его учетом уточняете потери и еще раз пересчитываете — и так до требуемой точности

saag

Слева на фото ракета НиП(Незнайка и Пончик):-)

SandroSmith

На какой имеено фотке?

saag

Ну в заголовке статьи.

Apatic

Недавно как раз копался в семейных архивах и нашел фото деда из Антарктиды, где они были от ЦАО и занимались метеоисследованиями.

Какая-то метеоракета. Но до космоса она, конечно, вряд ли долетала :)

Krapivnik

Насчет повторного использования очень сомневаюсь. Есть ли доказательства?

bagamut

Отож!

Отделение головной части и введение парашютов производилось после прекращения работы двигателя по команде от реле времени на высоте около 70 км. Корпус ракеты спускался на своем парашюте и так же, как головная часть, мог использоваться вновь. За спускающимися частями ракеты велись кинотеодолитные наблюдения, ло которым определялась сила ветра.

в октябре 1957 г. в Вашингтоне сразу после запуска первого спутника на Международной конференции по космическим исследованиям А.М.Касаткин сделал научный доклад о ракетном метеорологическом зондировании в СССР. Зарубежных ученых поразило все: и прямой метод измерения температуры, считавшийся невозможным для таких скоростей, и запуск ракеты по такой траектории, что головная часть на парашюте возвращалась как бумеранг практически к месту старта, и спасение двигателей ракеты также на парашюте для повторного использования

ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%A0-1

Krapivnik

Интересно. Спасибо.

Я понял, что меня смутило. Ранее, некоторое время работал c ММР-06, но она-то, в отличии от МР-1, была на твердотопливном двигателе, и конечно её РДТТ никто не спасал парашютом.

Кстати, было бы интересно прочесть статью по популяризации ракетной и космической тематики среди американских школьников и студентов, на примере выдачи правительством или NASA грантов для проектирования и запуска метеоракет (Sounding Rocket). Насколько мне известно, там это довольно распространенное явление.

Pafnutyi

А если не мудрствовать и посчитать через примеры реальных объектов

1гр пороха даёт в дробовике (16/12 калибра) примерно 1000Дж, КПД ружья около 10..30%

1000г даст 1МДж

100км*1кг*g = 1МДж

Итого 1 кг ракета

из пушки на лунудолетитЪ до 100кмПокупные модельные ракетные двигатели имеют вес заряда 10..15гр и долетают до 500м. Итого 100 двигателей залетят на 50км )

Допустим что 2..3кг химического топлива достаточно(с запасом) чтобы запустить ракету на 100км вверх. С другой стороны 2..3кг уже достаточно много пусть это и просто горючее (ничего формально незаконного), как обеспечить безопасность запуска/падения такой болванки да ещё и горящей адским пламенем изнутри?

www.modelizd.ru/rocket/theories/letnye-kachestva-modeley-raket

Pafnutyi

Законность ракетомоделизма ваще щекотливая тема ))))

Цитата из инета «Согласно ст.1 Федерального закона «Об оружии»: «Огнестрельное оружие — оружие, предназначенное для механического поражения цели на расстоянии снарядом, получающим направленное движение за счет энергии порохового или иного заряда». Толкование не конкретно, и позволяет отнести ракету к огнестрельному оружию.»

В свете последних событий в законоисполнении, лучше ограничится расчётами на бумажке и не рыпаться на реальные модельки ))) А если додуматься к ракете с покупным двигателем приделать систему управления, то сразу получится управляемое «направленное движение», палка готова у кого-то будет

секспремия ;DMike_soft

Более того, двигатель — фактически взрывное устройство.

hdfan2

А если ещё при этом сказать: «Моя цель — космос»… Всё сходится.

agat000

Я вас уверяю, модельные ракетки — детские хлопушки по сравнению с пиротехникой, легально продающейся в магазинах.

Живу напротив кафе, каждую пятницу свадьбы с салютами. Иногда страшно бывает.

С т.з. закона, это "изделие, предназначенное для...". Сертифицированное и разрешенное к продаже.

Mike_soft

ну так «сертифицированное» и «несертифицированное» - с точки зрения закона «две большие разницы».