Зрители смотрят на старт STS-119, фото Blake Estes

Мировая реакция на запуск первого спутника находилась в широком спектре от паники до эйфории, но была очень яркой. По очевидным причинам лучше всего мы знаем реакцию США — одна из двух сверхдержав оказалась в очень неприятной ситуации. И нельзя сказать, что во всем остальном дела у американцев были безоблачны — летом началась экономическая рецессия, и после трех лет роста котировок индекс Доу — Джонса упал с июля до октября 1957 на 21%. Росли социальные проблемы — впервые с 1875 года был принят Акт о гражданских правах, направленный на поддержку расового равенства и десегрегацию цветных в государственных школах (атмосферу расовых вопросов и космоса см. в фильме «Скрытые фигуры»). И тут советский спутник бросил сразу несколько вызовов стране, которая считала себя первой во всем, — научно-технический, военный и вызов престижа.

Первая страница New York Times 5 октября. На второй странице есть даже фото Циолковского

В военном смысле работала аналогия «господствующей высоты» — орбита спутника воспринималась как мост, с которого СССР получил возможность сбрасывать водородные бомбы на всех, кто ниже. Космос казался новым полем боя, и если в Новое время Великобритания была сильна кораблями, а в середине 20 века армады бомбардировщиков были видимым выражением мощи США, то сейчас встал вопрос о том, кто будет силен в космосе. И если в первые дни космической эры президент США Эйзенхауэр пытался успокоить страну, говоря о безопасности спутника, то уже в начале 1958 он обозначил эти же три вызова — научно-технический, военный и престижа, стоящие перед США. В результате начала космической гонки были увеличены не только заказы на военные ракеты, но и расходы на образование, было создано не только NASA, но и DARPA.

Общественная паника, наверное, лучше всего раскрывается в воспоминаниях Стивена Кинга:

Мы сидели на стульях, как манекены, и смотрели на управляющего. Вид у него был встревоженный и болезненный — а может, это было виновато освещение. Мы гадали, что за катастрофа заставила его остановить фильм в самый напряжённый момент, но тут управляющий заговорил, и дрожь в его голосе ещё больше смутила нас. — Я хочу сообщить вам, — начал он, — что русские вывели на орбиту вокруг Земли космический сателлит. Они назвали его… «спутник». Сообщение было встречено абсолютным гробовым молчанием. Помню очень отчётливо: страшное мёртвое молчание кинозала вдруг было нарушено одиноким выкриком, не знаю, был это мальчик или девочка; голос был полон слёз и испуганной злости: «Давай показывай кино, врун!». Управляющий даже не посмотрел в ту сторону, откуда донёсся голос, и почему-то это было хуже всего. Это было доказательство. Русские опередили нас в космосе

Писатель-фантаст Артур Кларк, сказавший, что США после запуска советского спутника превратились во второстепенную державу, выражал изменения в самосознании общества. Волны, порожденные первым спутником, привели, например, к тому, что вычурное оформление автомобилей стало вызывать гнев «наши инженеры в такой критический момент тратят время на фривольности», и первый спутник вполне мог стать одной из причин провала марки автомобилей Edsel.

Edsel 1958 года

Для кого-то запуск советского спутника стал настоящей трагедией — вышедший всего через неделю роман «Атлант расправил плечи» Айн Рэнд постулировал творческую и промышленную катастрофу социалистического общества. Расстройство эмигрантки из СССР и ярой антикоммунистки Рэнд было настолько велико, что она стала утверждать, что СССР никакого спутника якобы не запускал, к вящему веселью общественности.

Часть интереса к Спутнику реализовалась в эмоционально нейтральной моде — музыке, танцах, коктейлях или даже прическах, вот, например, японские.

Кадр из видео ТВ Роскосмоса

Но был и противоположный полюс — для многих людей спутник стал яркой звездочкой надежды. Фантаст Рэй Бредбери писал:

В ту ночь, когда Спутник впервые прочертил небо, я (…) глядел вверх и думал о предопределённости будущего. Ведь тот маленький огонёк, стремительно двигающийся от края и до края неба, был будущим всего человечества. Я знал, что хотя русские и прекрасны в своих начинаниях, мы скоро последуем за ними и займём надлежащее место в небе (…). Тот огонёк в небе сделал человечество бессмертным. Земля всё равно не могла бы оставаться нашим пристанищем вечно, потому что однажды её может ожидать смерть от холода или перегрева. Человечеству было предписано стать бессмертным, и тот огонёк в небе надо мной был первым бликом бессмертия.

Я благословил русских за их дерзания и предвосхитил создание НАСА президентом Эйзенхауэром вскоре после этих событий.

И, что очень важно, по всему миру спутник позвал за собой детей. Наверняка их были сотни и тысячи, но наиболее известна история двух. Гомер Хикэм родился в 1943 году в американской глуши. Городок Коалвуд в лучшие годы населяло две тысячи человек, жизнь которых была связана с угольной шахтой. Вырваться оттуда можно было разве что через спортивные успехи в школе или военную службу, и быть бы Гомеру шахтером, как отец, но Спутник все изменил.

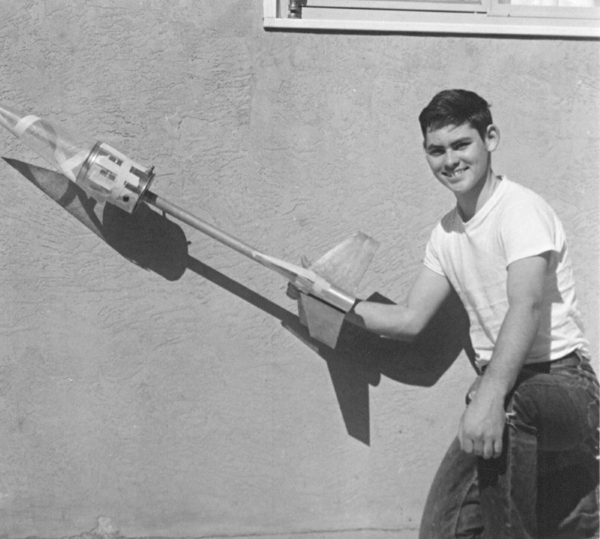

Хикэм с друзьями и моделью ракеты, фото из семейного архива

Гомер увлекся космосом, с друзьями стал делать и запускать модельные ракеты, выиграл Национальную школьную ярмарку и получил возможность бесплатно обучаться в университете. После вуза и военной службы он стал работать в NASA, где занимался конструкцией космических аппаратов и тренировкой астронавтов. А в 1998 году вышли его мемуары «Ракетные мальчики», по котором сняли отличный фильм «Октябрьское небо».

Майк Маллейн с моделью ракеты, фото с официального сайта

Ричард «Майк» Маллейн очень ярко описал, как его жизнь изменил запуск первого спутника. Родившемуся в 1945 Маллейну в 1957 году исполнилось 12 лет. И он жил в Альбукерке, городе в малонаселенной местности с пустынным климатом. Отсутствие засветки позволяло наблюдать за звездами, фотографировать их, и не было проблем с поиском места без людей и собственности, которую могли повредить неудачные запуски моделей ракет. Желание полететь в космос стало стержнем жизни Майка. В детстве он писал в NASA с предложением заменить взрослых астронавтов на более легких подростков, что позволило бы сэкономить на массе космических кораблей (конечно, не предлагая прямо свою кандидатуру, но это был довольно прозрачный намек). Астигматизм поставил крест на надежде попасть в отряд астронавтов путем летчика-испытателя. Но на его счастье создали Спейс Шаттл, который позволял отправить в полет не пилотирующих корабли людей в очках. Маллейн попал в первый набор астронавтов шаттла, совершил три полета и написал совершенно восхитительные мемуары.

Последующие космические события тоже привлекали людей. В 2016 году прошла акция «Когда Гагарин полетел», в которой собирали воспоминания людей о 12 апреля 1961 года, можно посмотреть подборку интервью. В мемуарах канадского астронавта Криса Хэдфилда упоминается, что толчком к его увлечению космосом стала посадка «Аполлона-11» на Луну. Влияние более современных событий вряд ли нашло отражение в мемуарах по причине сравнительной молодости тех, на кого они повлияли. Но в целом и события стали помельче, и фурора от них явно не так много, как на заре космонавтики. Это логично — первые достижения были действительно первыми шагами в неизвестность. Сейчас и знаний стало больше, и сложно сделать что-то, чего совсем не было раньше. Значит ли это, что космос больше не зовет новых людей? Старыми способами — да, но, к счастью, появились новые тенденции.

Первую хорошо иллюстрируют вот такие новости:

Кадр из видео ABC7

В начале 2018 года вертолет канала ABC7News проводил обычный полет над городом Аламида (штат Калифорния). Внезапно внизу была замечена самая настоящая ракета, и, судя по саже на бетоне, ее двигатели здесь уже испытывали. Это оказалась частная космическая компания Stealth Space, которая без какого-либо пиара испытывала свою ракету-носитель Astra.

Фото Michael Howar/Spaceflight Insider

Словно сделанная на коленке конструкция — двигатели ракеты Vector-R, тоже частного производства. Зато они распечатаны на 3D-принтере и состоят всего из 15 деталей. Подобных ракетных стартапов по всему миру десятки. И если 61 год назад для запуска спутника требовались усилия сверхдержавы, то сейчас это могут сделать несколько человек, раздобывшие копейки по сравнению с бюджетом государства и собравшие ракету в цехе чуть более продвинутом, чем гараж.

Вторая тенденция иллюстрируется частной компанией Planet Labs, которая успела запустить уже больше полутора сотен кубсатов Dove/Flock с задачей обеспечить непрерывную съемку всей земной поверхности. Полученные данные затем будут обрабатываться с помощью современных компьютерных технологий.

Этот график показывает количество запущенных спутников с распределением по массе. Черное — легкие и сверхлегкие спутники массой меньше 100 кг. Резко увеличившееся количество кубсатов является следствием того, что спутник могут сделать и запустить не только частные компании, но также университеты и даже школьники.

Общий вывод: Космос стал гораздо ближе к людям. Вместо восприятия зова летящих далеко спутников сегодня человек может в детстве познакомиться с космонавтикой, причем на вполне серьезном уровне. Особо удачливые могут даже поучаствовать в создании и запуске настоящего космического аппарата. А изобилие космического контента может заинтересовать космосом еще раньше. Дочь моих знакомых, случайно увидев в два года видеоэкскурсию по МКС от Суниты Уильямс, теперь вместо мультфильмов смотрит на ночь космические видео. Конечно, нет гарантии, что этот факт наши потомки прочитают в начале мемуаров космонавта, ученого или инженера, но те, кто потенциально может заинтересоваться космосом получили массу возможностей. И это замечательно. Разве что английское выражение «rocket science», обозначающее что-то очень сложное, похоже, устарело.

Размышления на эту же тему я высказал в свежей лекции «Космонавтика: от романтики к реализму».

P.S. Всемирная неделя космоса заканчивается 10 октября, не забудьте посмотреть «Октябрьское небо». Очень вдохновляющий фильм.

Комментарии (102)

arozhankov

08.10.2018 08:19А как контролируется запуск небольших спутников? Не являются ли они опастностью для других спутников в космосе?

Я про космический «мусор».

TorynVerd

08.10.2018 09:12когда что то выводят, выводят на строго(+-) определенные высоты и наклонения. Также важна скорость начальная и потери высоты и скорости. Так что все более менее безопасно. Хотя от фейлов никто не застрахован…

arozhankov

08.10.2018 09:13Спасибо за ответ. А кубсаты, сделанные школьниками, также выводятся на строго определенные высоты и наклонения? Я больше за них переживаю.

Mike_soft

08.10.2018 09:25т.к кассета-контейнер «отстреливает» (точнее — выталкивает пружинным толкателем) последовательно все заложеные в нее кубсаты — они все на одном наклонении, и примерно на одной высоте (ибо двигатель к тому времени уже не работает, контейнер движется по орбите). Ну и несмотря на большое количество объектов — все-таки околоземное пространство достаточно пусто.

mochalygin

08.10.2018 21:26представьте, что они движутся по поверхности Земли. сотни и тысячи спутников. какова вероятность их встречи?

в космосе, на разных высотах, вероятность встречи становится ещё менее вероятной.

lozga Автор

08.10.2018 21:38Контролируется через Международный совет по электросвязи. Но нелегалы уже появились. И, что любопытно, в итоге им задним числом дали разрешение, пусть и без возможности коммерческого использования.

9660

08.10.2018 09:13Трансляцию запуска Falcon Heavy на YouTube в этом году смотрело 2,3 миллиона человек, вроде бы много, и в истории стримов это второе место.

А, собственно, на что там смотреть? Немного огня и дыма? Или гадская мыслишка «А вдруг бахнет и я увижу как рушаться куски объятые пламенем»?

Даже трансляция с МКС довольно быстро наскучивает.

Стримы с Марса, вероятно, какое-то время будут популярны, но так как там нет буйной фауны типа летающих пиявок, то и их популярность быстро сойдет на нет.

Зрелищности нет.

Mike_soft

08.10.2018 09:27ну а на что смотреть в разных там футболах? а уж тем более — в забегах или заплывах?

Cryvage

08.10.2018 09:49+1Кстати, вот подумалось, гравитация на Марсе ведь в 2,64 раза меньше, чем на Земле. Если там сделать стадион и проводить различные спортивные соревнования, это ведь будет совсем другой спорт, нежели на Земле. Там всё будет выглядеть «быстрее, выше, сильнее». ИМХО, хороший способ, как для популяризации Марса, так и для коммерциализации.

alexeykuzmin0

09.10.2018 19:15Помнится, в какой-то детской книге я встречал упоминание, что в гипотетических соревнованиях по плаванию на Луне может быть возможен и полезен переход в режим глиссирования.

konst90

11.10.2018 15:55Бег по воде в ластах?

alexeykuzmin0

11.10.2018 18:41Почти. Скольжение на животе с резким коротким отталкиванием руками. Что там с ногами предлагалось делать, я уже, за давностью лет, не вспомню

DGG

08.10.2018 09:57Ну "а вдоуг бахнет" чем не мотив посмотреть?

А сейчас с кучей камер на земле и самой ракете, есть чего посмотреть даже если не бахнет.

Тем более на Фалькон-Хэви, там экшена хватало: старт, разделение, попытка возврата трёх блоков, машинка на фоне глобуса.

9660

08.10.2018 11:06Вот, к примеру, ролик про Бумгуртена, того что с аэростата сигал. Я его смотрел, интересно же, как там и что.

Будет он или кто-то другой еще раз прыгать, стану я смотреть? Нет, не на что по моему мнению. Все уже было в первом ролике.

Так и с ракетами, первое видео запуска интересно, остальные о чем? Все одинаково — огонь, дым, земля каруселью, ступени отлетают. Было уже, смотрено. Мелкие детали различий, вероятно, интересны фанатам, простым обывателям неинтересно.

DGG

08.10.2018 11:11Ну так и первый спутник, первый человек и первая высадка на луну были всего один раз, а вторые такого ажиотажа не вызывали.

Всегда будут смотреть, что-то новое.

9660

08.10.2018 12:07-1Так вот вопрос — стриминг старта ракеты первой марсианской миссии это новое?

С точки зрения зрелища, думаю, нет.

А вот видео посадки/высадки очень даже.

striver

08.10.2018 13:16Если говорить о Фалкон Хэви — то синхронная посадка 2х ступеней, — чем не интересно? Осознание того, что этого никто не делал — крайне увлекает.

9660

08.10.2018 13:37Я не про событие. Я про зрелище.

Понятно что можно снять шикарный фильм о том как картофель растет или забор сохнет.

В остальном, скажу лично за себя — мне глубоко все равно кто, сколько и когда это делал, я не фанат.

Мне лично интересно как это выглядит, и конкретно запуски все похожи один на другой. Огонь, дым, верчение земли, отстрел частей. Я смотрел видео с баржой, теперь я представляю как выглядит посадка, ролики со следующими посадками интереса не вызывают.

Сам процесс? Доставка 10т картофеля на МКС, сухогруз отдает швартовы, на что тут смотреть? Будет величие, новые горизонты, типа как у Ефремова или хотя бы как у Стругацких будет и интерес а пока увы рутина с низкой зрелищностью.

striver

08.10.2018 13:44Я не про событие. Я про зрелище.

Ну, меня очень восхитил этот момент, когда 2 ступени синхронно садились на землю. А в целом, сами пуски — скорее спортивный интерес: сколько село, сколько взлетело. В целом — скучно. Но, есть стримы, где идет обсуждение последних околокосмических новостей и тем — так что, не особо скучно. Как Маск говорил, запуски и посадки ракет нужно сделать скучными, чтоб достичь успеха… типа, а ну да, посадили эту ступень в 25-й раз. Ну ок, ждем еще 5 запусков сегодня. Но до этого еще далеко.

Mike_soft

08.10.2018 13:56и так уже посадка ступени стала обычным делом. даже вторая. дальше будет еще скучнее…

striver

08.10.2018 14:22Ну 2 синхронно и 3-я на баржу в течении минуты — еще не было. Было бы интересно понаблюдать за ловлей обтекателя сеткой. Я не уверен, увидим мы или нет посадку 2-й ступени. По ходу быстрее БФР будет, чем 2-я ступень будет доработана для посадки/приводнения/приземления.

Mike_soft

08.10.2018 15:22да, обтекатель — интересно посмотреть бы. пока интересно. и насчет 2 ступени согласен. но неоднократные нормальный взлет и посадка уже стали обычным делом (пока — дважды. но «трижды» и «четырежды» внешне отличаться не будут ).

Endeavour

08.10.2018 20:45Не читал, но осуждаю? Falcon Heavy был самым зрелищным шоу в истории ракетных запусков.

Rikkitik

08.10.2018 20:49Тут дело не в зрелищности, а в причастности. Например, за все годы жизни на Байконуре мне не надоело смотреть запуски в режиме «светящаяся спичка поднимается над горизонтом -> четыре точки в стороны -> одна точка уплывает за горизонт». Если есть ощущение «это ещё один наш шаг в космос» — будешь смотреть. Если ощущение «яйцеголовые с вояками маются дурью» — не будешь смотреть. Всё просто.

Wesha

09.10.2018 01:10Я не представляю, как можно не смотреть на вот это снова и снова.

Rikkitik

09.10.2018 09:43Ну, с земли, да ещё не со смотровой площадки в паре сотен метров, а из города в паре десятков километров вид совсем не такой. Но чувство сопереживания заставляет его ценить.

Однако пару раз удалось увидеть «медузу» в свете заходящего солнца. Зрелище настолько необычное и красивое, что окупает сотню «обычных» пусков.

Mike_soft

09.10.2018 09:53хм. а у вас при каких пусках может быть видно? у нас (челябинск) при запуске на ССО с Байконура, но это уже редкость.

Wesha

09.10.2018 22:41Меня это радует не столько как эстета, а как инженера. Там красивейшее инженерное решение, простое, как болт. По выработке топлива из первых ступеней подрываются пироболты, связывающие пакет вместе, ступени начинают расходиться веером; в то же время движки первых ступеней отключаются, и они начинают отставать от второй ступени, движки котрой продолжают работать. Силовые стержни, которые до этого толкали вторую ступень в силовой пояс (в середине), выходят из своих гнёзд, тем самым освобождая крышки дренирующих клапанов верхних баков первых ступеней, из открывшихся клапанов травятся остатки кислорода под небольшим остаточным давлением, отталкивая верхние части конусов в стороны от второй ступени — оттого и такое красивое кувыркание.

(Сколько слов пришлось написать — а всё вышеописаное занимает от силы секунду).

Rikkitik

10.10.2018 08:32Механические решения вообще изящнее «электронных», как мне кажется. Вероятно, дело в возможности отследить непрерывную логику процесса, его причинно-следственные связи.

Wesha

10.10.2018 22:57Отож. Физика — она, в отличие от электроники, не отказывает.

(Кстати, ещё одно красивое решение — подвешивать ракету за середину. Кто-то сказал — "зачем ставить её на пусковой стол, подвергая сжимающим нагрузкам? В полёте четыре первые ступени толкают ракету в силовой пояс — так давайте за этот пояс её на пусковой установке и подвесим!")

Rikkitik

11.10.2018 10:36Нас наверняка ожидает ещё масса прекрасных механических решений в технике, предназначенной для исследования Венеры, где электронике совсем туго.

Mike_soft

11.10.2018 11:01+1тем не менее, при старте сжимающие нагрузки на ракету будут действовать даже в бОльшей величине, чем в стоящей на пусковом столе.

а подвес за силовой пояс, насколько помню, был средством для нейтрализации ветровых нагрузок.

Zenitchik

09.10.2018 13:32Причастность — это другое. Вот мой друг был на «Байконуре», смотрел как летит «Протон», и думал, что на этом самом протоне — его «Бриз-М» (не включился на третий раз, сволочь, но это уже другая история).

А какая к лешему причастность у простых зрителей?

Rikkitik

09.10.2018 13:47Того же сорта, как у футбольных фанатов и прочих патриотов. Мне стоило написать, конечно же, «чувство причастности», типа прикоснуться к великому. Туристы тоже в музеи ходят в основном не просто на «красивые» картины/статуи посмотреть, а на «те самые».

Zenitchik

09.10.2018 15:03Для меня это где-то рядом с желанием примазаться к чужому достижению.

Rikkitik

09.10.2018 20:30Желание причислять себя к какой-то группе — это одно из базовых свойств человеческой психики. От нейрофизиологии никуда не деться. Другое дело, что вы можете осознавать или не осознавать этот мотив, контролировать или не контролировать его и самостоятельно выбирать группу, к которой разрешите вашему мозгу «примазываться».

Я этот мотив полностью осознаю, и на мой взгляд, самый конструктивный шаг — выбрать «своей группой» человеческую цивилизацию в целом. А значит, искренне радоваться любому успеху на поприще научно-технического и культурного прогресса, могущего расширить численность группы, ареал её существования и/или продлить срок существования и препятствовать уничтожению (в том числе, самоуничтожению вида или откату цивилизации назад), а также улучшить качество жизни. Правда, при этом любой цивилизационный кризис тоже воспринимается очень личностно.

С другой стороны, это накладывает ответственность действовать в интересах всей выбранной группы (иначе идентификация не работает). В частности, моя, пусть и невеликая, практическая, преподавательская и исследовательская деятельность имеет именно такую мотивацию.

lozga Автор

08.10.2018 21:39+1Надо бы на МКС устроить бои в невесомости, как в «Игре Эндера». Рейтинги были бы огромными.

muhaa

08.10.2018 09:59В начале 60-х никто не знал что ждет нас в космосе и насколько быстро сможет развиваться космическая техника. Марс и Венера могли оказаться пригодными для колонизации, в космосе мог быть найден какой-нибудь «анобтаниум», могли быть открыты новые физические принципы, позволяющие создать более мощные ракетные двигатели. Поэтому успехи привлекали столько внимания и энтузиазм был очень велик. В реальности освоение космоса оказалось гораздо более сложной и гораздо менее привлекательной задачей.

Кстати, кто желает постоять на Марсе и осмотреться в очках VR: www.youtube.com/watch?v=ME_T4B1rxCg

8street

08.10.2018 14:11В деньги всё упирается. В 60х это гонка и вопрос престижа. А сейчас — бизнес.

muhaa

08.10.2018 15:36Но почему в 60-е именно достижения в космосе были столь престижны? Потому, что он в то время казался загадочным и многообещающим. Например, если бы Гюйгенс после приземления прислал фотки метаново-атициленовых джунглей, а не безжизненного метанового болота, то деньги нашли бы за неделю.

8street

08.10.2018 16:44Чтобы прямо сразу деньги нашлись — это врядли. У нас, в Солнечной системе есть еще два потенциально-обитаемых места. Это Европа и Энцелад. Но никто не спешит, кроме NASA, это проверить. Да и они тоже не спешат, это не приоритет, как я понял.

lokiby

08.10.2018 16:59Мне кажется никто не хочет найти жизнь в Солнечной системе. Ведь если планета(спутник) стерильна, то она наша(людей) и делай с ней что хочешь. А если там есть хоть какая-то жизнь, то найдутся «гении» с воплями «устроим там заповедник!»

LadyOlga

08.10.2018 17:07Там где устроят заповедник, там и браконьеры отыщутся в перспективе… и деньги пойдут…

8street

08.10.2018 19:54Скорее всего даже не наши внуки будут озабочены этой проблемой. Возможно, правнуки. Но мне кажется, никакой проблемы и нет, человек исторически всегда занимал новые территории так как считал нужным. Есть, конечно, о-очень маленькая вероятность, что там существует разумная жизнь, но не сразу на двух спутниках.

Desavian

08.10.2018 11:50Всегда должны ставиться цели и предполагаться возможные результаты при их достижении. Сейчас для «вау-эффекта» в космосе требуется что-то действительно прорывное. Человек, напрямую не связанный с космонавтикой, весьма смутно представляет себе разницу в сложности отправки на луну лунохода и человека… как, впрочем, и высадку на марсе. Вот притащить астероид из пояса — да, это будет сравнимо со спутником(да и то потому что ушлые журналисты зальют в уши обывателям кучу гипербол, типа астероида из чистого золота)… сравнение же цен на запуск тонны груза на орбиту для рядового обывателя значит чуть более чем ничего.

Рискну предположить, что активизация исследования мирового океана может дать значительно больший «вау-эффект», нежели космос, во всяком случае сейчас.

anonymous

08.10.2018 11:57Иследование космоса, по сути стоит уже не один десяток лет.

Научные иследования для большинства непонятны и скучны, народу хочется действия и практических телодвижений.Ну там базу на луне построить

Mike_soft

08.10.2018 12:30научные исследования потому и скучны, что непонятны. с одной стороны это следствие превалирующей «серости» (ну даже на хабре в комментах чел чуть не гордится, что не помнит «производную» из школьной програмы), с другой — наука ушла далеко в микромир. если раньше открытую «силу пара» можно было ощутить на своей шкуре, да и электричество «пощупать», то сейчас «все эти бозоны» требуют много денег, но никак не дают «материальных» эффектов…

Lexxnech

08.10.2018 15:46Дело не в скучности научных исследований. В космонавтике прогресс практически не снижает сложность и стоимость программ и пока траты на космос остаются достаточно стабильными, в космонавтике наблюдается топтание на месте. То есть успехи, скажем, в отправке марсоходов, не позволяют отправлять более продвинутые марсоходы дешевле, более продвинутые марсоходы выходят в разы дороже (с поправкой на инфляцию, Кьюриосити стоит примерно во столько раз больше Спирита и Оппортьюнити, во сколько и весит). В итоге возникает совершенно дикая ситуация, когда в конкурентной борьбе сегодня участвует продукт полувековой давности, и я имею ввиду не только ситуацию, когда Фалькон выбивал с рынка Протон.

Если сравнивать с электроникой, то это как если бы компьютеры становились производительнее в основном за счет роста размера и сложности, и новейший компьютерй был бы в 10 раз мощнее старого, в десять раз больше и в 10 раз дороже.

И даже часть тенденций, рассматриваемых обычно как пример упрощения доступа к космосу укладываются в эту картину — пресловутая революция кубсатов и связанный с ней интерес к сверлегким ракетам это просто шаг в противоположном направлении. Если смотреть с этой стороны, то в космонавтике пока был не прогресс, а скорее освоение разных «экологических ниш», причем пределом по стоимости стал флаговтык на Луне — уже даже создание станции на поверхности стало бы неподъемным.

А реальный прогресс сможет начатся только если (ну или когда, если быть оптимистом) произойдет сначала радикальное снижение стоимости вывода полезной нагрузки, а потом за счет массовости и самой этой нагрузки.

scorpius_13

08.10.2018 12:36Может это потому, что прыжок Баумгартнера обширно пиарили задолго до самого прыжка? Там куча спонсоров была, заинтересованных в рекламе. Вы давно на РКН видели логотипы всяких CocaCola, RedBull и прочих?

glowingsword

08.10.2018 22:34Автор подметил одну важную деталь: космос стал доступней. Это верно, но как и в случае с компьютерами, вместе с этим космонавтика утратила ореол таинственности, дух первооткрывателей и стала утилитарной по своей сути. Помню в детстве(в конце 80-х начале 90-х) много детишек хотело быть моряками или космонавтами, на худой конец лётчиками(странные детишки в то время росли).

А потом молодые люди как-то резко поумнели, стали более прагматичными, заинтересовались IT, блогерством и прочими другими вещами, и интересующихся подобной тематикой стало исчезающе мало. Да и те, что интересуются, интересуются больше технологиями и финансированием.

pnetmon

Хоть бы написали что США публично освещали готовящийся запуск спутника и это не скрывали. А то впечатление что только запуск СССРом спутника подтолкнул население США к космосу.

Mike_soft

СССР «сделал это» неожиданно. по крайней мере, для подавляющего большинства американцев.

ну и плюс столь публичный фейл с запуском своего первого спутника… это были, в общем, неслабые пощечины…

pnetmon

Ну сделал неожиданно, никто не отрицает, как и для большинства советских граждан это было неожиданностью.

Ну фейл с первым запуском, а у кого их не было? Вон у Китая с первым запуском был фейл, что засекретили на десятилетия, у многих были фейлы. Но в США это было публично.

Просто начиная c

И Русский космос — это какая-то статья для Русского космоса.

Mike_soft

для советских граждан советский космос всегда был секретным. им занимались «секретные физики» в «секретных городах» и на «секретных заводах». поэтому наши неудачи на испытаниях были очень мало известны (ну, плюс советская традиция «при социализме не бывает катастроф»).

а в США — это было поублично. более того, они публично и неторопясь готовились совершить прорыв, запустить спутник — и тут «красные», от которых они такого не ожидали, выскочили вперед. а потом на глазах многочисленных гостей и корреспондентов, торжественно и вальяжно, ракета с первым американским спутником вместо взлета — падает и взрывается прямо на площадке. да еще эти журналисты давай издеваться — «у русских спутник — у нас хлопник». короче, хотели публично отыграться — а вместо этого опозорились. и мододцы, что быстро собрались, организовались (получше наших), и обошли в итоге…

yurisv3

— СССР «сделал это» неожиданно

Там имелось и еще одно соображение, весьма существенное (на которое в СССР просто наплевали — весьма неосмотрительно!).

Юридически, космический полет представляет собой вторжение в суверенное воздушное пространство. Эту проблему как бы решали (неспешно), соответствующие поправки в международное право находись в процессе рассмотрения. Поэтому, по мысли администрации США, первым спутником должен был стать ДЕМОНСТРАТИВНО МИРНЫЙ проект Vanguard — полностью открытый, на основе «научной» ракеты Viking. Носителя настолько дохлого, что ни о какой «военщине» и речи не могло быть. Только прямо-таки вызывающе мирный полет.

Поэтому было принято еще одно (роковое по глупости, как оказалось) решение. На самом деле более чем за год до Спутника — 20 сентября 1956 года — состоялся успешный пуск ракеты Jupiter-C, детища небезызвестного фон Брауна. Полезной нагрузкой был весогабаритный макет Спутника-по-американски, а горючее в ТРД последней ступени было заменено… песком. Но даже искалеченная ракета всего на волос не дотянула до орбитального полета, достигнув высоты 1100 километров и скорости 7 км/сек. Впоследствии именно такая же ракета, переименованная в Juno I, забросила на орбиту первый американский спутник.

Почему потом? Мало того что Jupiter военный носитель, так и сам фон-барон никто иной, как «недобитый фошист». Не проходили по анкете, и ракета, и конструктор. Поэтому и песок вместо горючего, и еще в придачу был командирован специальный полковник для надзора, чтобы не в меру прыткий фон не пролез как-нибудь на орбиту.

В СССР же на все это наплевали, и Спутник де-факто открыл космос для военных. Пока политики США рвали на себе волосы в причинном месте, американские военные выдохнули с удовлетворением. И уже в 1959 подняли спутники фоторазведки. Вопрос с пролетом над чужой территорией Спутником был снят, техническое же лидерство США никуда не делось — возвращать полезную нагрузку (отснятую фотопленку) США сумели гораздо раньше, чем СССР.

Такая вот история с географией.

Mike_soft

вряд ли бы первенство «демонстративно мирного» спутника что-то изменило бы.

yurisv3

История не знает сослагательного наклонения, но Договор о космосе 1967 года говорит, что можно. Кто знает — если бы не спешили, можно было бы на 10 лет раньше и «мирнее».

Mike_soft

разведка бы все равно осталась. все технологии «двойного назначения» активно использовались бы «по второму назначению». а ядерное оружие в космосе так и не появилось (3*тьфу)

axe_chita

А U2 без предупреждения и согласования рассекавшие воздушное пространство СССР, с формально мирной целью исследование погоды НАСА, а на самом деле его полеты выполнялись для ЦРУ, были мирными?

jrthwk

Тс-с-с! Не спугните пришельца из страны волшебных пони!

yurisv3

Да, история — она видите ли именно такая, не черно-белая, а полная противоречий и нежиданных ходов.

Ellarihan

Суть-то наверное в том, что полёты U2 были секретными. «Настамнелетало» и всё такое прочее. В то время как из запуска спутника никто тайны не делал, даже наоборот. Отсюда и опасения юридических казусов.

0serg

Ну так U2 как летали, так их и сбивали.

Легко можно представить себе альтернативную историю где американцы первыми вышли в космос а наши в ответ создали систему С-250 предназначенную для уничтожения спутников-шпионов.

axe_chita

СССР публично заявлял, что в рамках Геофизического года будет запущен искусственный спутник Земли, более того в журнале Радио были опубликованы частоты на которых будет идти передача. Если США не верили в эти заявления, то они сами себе злобные буратины. :)

pnetmon

Геофизический год очень отличен от календарного года — с июля 1957 по декабрь 1958. В отличии от СССР, США писало о датах.

Zenitchik

Ну, откуда советскому представителю было знать даты? Ракета же и не полететь может. Она тогда была новая, ненадёжная.

Zenitchik

del

SomaTayron

Не совсем так. США не могли описывать подготовку запуска, так как вообще не были уверены в ней. Единственное, что реально мусолили — это предположения о траектории вывода.

Суть в том, что орбитальный полет действительно был прорывом и долгое время вообще не рассматривался, как реализуемый. Именно поэтому и с полетом Гагарина (кстати, как и Титова) США отстали — они работали именно над суборбитальными прыжками. Строго говоря, даже после этого не было уверенности, что двигатель может начать работу в разряженной атмосфере, поэтому вторую ступень запускали так же еще при старте, только на малую часть тяги (около 20% на той же семерке).

А оперативность западного ТВ именно после запуска объясняется просто — руководство СССР решилось и публично открыло параметры орбиты и частоту сигнала. Рисковали конечно в случае возможной аварии, но именно этот риск и убедил телевизионщиков, что что то точно будет.

0serg

Параметры орбиты как и сам факт запуска спутника были опубликованы лишь после пуска а не заранее. Частоту в формате «скорее всего в диапазоне 38-40 МГц» да, опубликовали заранее, но как по мне это вообще никакого риска не несло.

SomaTayron

Вообще то параметры будущей орбиты были опубликованы еще 17 сентября 1957 г по результатам торжественного собрания, посвященного 100-летию со дня рождения К. Циолковского, за 5 дней до прибытия на полигон 8К71ПС (изделие М1-ПС) — в качестве ответа на такое же публичное заявление Эйзенхауэра о готовящемся в 1958 запуски спутника. Это дату запуска 20 числа решили пока не озвучивать.

Строго говоря, почти точные параметры были озвучены еще раньше — советским представителем летом 1957 при обсуждении программы МГГ (Международный геофизический год) по исследованию верхней атмосферы.

Кстати, и с частотой несколько удивили — откройте журнал «Радио» №6 за 1957 год, на 16 странице, 3 столбец, 2 абзац частоты указаны достаточно явно — 40,002 МГц и 20,001 МГц, то есть 17 и 7.5 метров. Никакого «скорее всего», а точные числа. Там же указаны примерные зоны доплеровских искажений и трасса наблюдения, даже суточная прецессия есть на графике. А на 64 странице можно убедиться, что номер сдан в производство еще 16 июня.

Вы же наверное имеете ввиду сообщение ТАСС о самом пуске — оно действительно заранее не освещалось, потому и было неожиданно.

0serg

Да, я ошибся, смотрел более ранние статьи видимо. Но только там все-таки указана частота «около 40 МГц» и «20 МГц» а не «40.002»

Кхм, а где — можете уточнить?

Ну так именно дата пуска была основным что несло какой-то риск. Пообещать что запустят — и не запустить. А публикация частоты и грубых оценок орбиты не создавали никаких реальных возможностей для того чтобы накосячить.

SomaTayron

Посмотреть можно в самих материалах этого собрания. Сначала обоснование целевой орбиты в докладе Келдыша, Скуридина и Курносовой, потом доклад Келдыша, доклад Охоцимского, Экеева и Таратыновой, доклад Яцунского и Ястребова. Если материалов под рукой нет, можете глянуть их в «Вестник АН СССР»

Ну, а насчет частот все же настою — указано точно 40 и 20 МГц, а не «около». Плюс к этому добавлено, что в середине сеанса произойдет сдвижка по частоте примерно на 2000 Гц, и указана причина сдвижки. Сам спутник имел передатчики ровно на 40 и 20 МГц, но в статье уточнялось, что принимаемый с Земли сигнал в зависимости от положения принимающего и положения спутника будет отличаться и указано, как по величине сдвижки можно конкретно определить положение спутника по удалению и высоте.

Сделали все, чтоб любой мог убедиться в динамическом характере радиосигнала, что однозначно идентифицировало источник. А риск был явным — если бы орбита отличалась от расчетной, то оценивая «плавание» сигнала легко можно было определить параметры орбиты. Ведь даже 1 витка было бы достаточно, но если бы на этом витке сигнал бы пропал… это был бы уже баллистический полет, а не выход на орбиту

0serg

Кхм, а широко это вообще где-то публиковалось? Так чтобы доступно для западного читателя?

Ну это да

А сигнал тогда бы практически никто не успел принять. Там над Тихим океаном бы только сигнал можно было принимать минут 15. Просто промолчали бы тогда о пуске и все. Я уж не говорю про вариант когда спутник бы грохнулся еще на территории СССР (а таких аварий было тогда полно) и вопрос о том когда спутник включал передатчики (я так понимаю что только после отделения от 2й ступени которого при любом сбое вероятно бы не было).

SomaTayron

Ну, по частоте вы отсылаетесь на статью Казанцева по наблюдению за радиосигналами, а наблюдаемая частота действительно плавает — а вот насколько будет плавать у спутника, описано в предыдущей статье Вахнина. Хотя, это уже все придирки — «уплывание» незначительное, сотые доли процента, «около» тут для разъяснения по ручной подстройке — те же чехи Черный и Мицке зафиксировали предельный сдвиг до 3 кГц (специфика погоды)

По поводу витка — несколько наблюдений в случайных точках явно указали бы, что было падение, тем более, что первые сигналы на этой частоте все же начались до витка и особо дотошные могли даже определить почти самый момент старта (хотя конечно таких не было, мало кто верил). А насчет доступности западному читателю — интересовавшиеся конечно могли прочесть. В общем и журнал Радио на русском языке так же покупали, хотя его целевой аудиторией был внутренний рынок, но тот же Патрик ОНил (Калифорния) благодарил редакцию Радио, что предупредили заранее и он успел переделать свой приемник со 108 на 40 МГц. Строго говоря, часто статьи Радио и подобных журналов на западе тут же патентовали. Ну, а английский учёный А. Лавелл прямо говорил по прогрессу в рамках заявленных программ МГГ, хотя признавал, что не верил в успех.

Если уж совсем честно — газета Правда вышла 5 октября, а югославы приняли сигнал в 7 вечера 4 октября — так что кто действительно интересовался, видимо читал.

0serg

В предыдущей статье тоже нет точных цифр «40.002 МГц» на которые Вы ссылаетесь. Но в любом случае мы спорим о какой-то терминологической ерунде. Точная частота так и так устанавливалась из наблюдений за спутником.

Где несколько наблюдений? В Тихом океане?

Простите но с чего Вы это взяли? Там сигналы начались лишь после отделения от 2й ступени, которая тоже вышла на виток.

На задней полуоболочке располагался блокировочный пяточный контакт, который включал автономное бортовое электропитание после отделения спутника от ракеты-носителя

Правда чисто теоретически можно в ходе старта было принять с ракеты телеметрическую информацию, но она-то как раз не раскрывалась.

Отчет о материалах советского собрания?

SomaTayron

Вообще то я говорил об отчетах МГГ. Ну, а для внутреннего — конечно проще в материалах торжественного собрания Академии Наук СССР (не совсем понял, зачем подчеркивать «советское», про США же не подчеркивается «капиталистическое»). Кстати, одно из немногих открытых мероприятий такого рода (в президиуме третий слева — Королев, обычно его не засвечивали так открыто).

Насчет времени начала работы передатчика — разумеется он начал работать не на стартовой позиции, а через 20 сек после отделения от 2 ступени (строго говоря, она не должна была выходить на орбитальную траекторию, это последствия нештатной работы СУ подачи топлива), но 314,5 секунд — это время 1/18,44 периода, поэтому я и говорю, что практически с момента старта (всего 5,2 минуты от команды «Промежуточная»). В конце концов на самом Тюра-Таме сигнал после начала передачи принимался еще 2 минуты. А в Югославии вообще сигнал начали принимать с первого витка — (в Белграде, Загребе, Сараеве, Скопле, Риске). Разумеется это не западные страны, но реально интересовавшиеся люди ожидали этого события

0serg

Вторая ступень у всех первых Р-7 абсолютно штатно выходила на орбиту вместе со спутником. У спутников тогда не было своих двигателей, они в принципе не могли выйти на орбиту сколько-нибудь заметно выше орбиты верхней (в данном случае второй) ступени, и ступени еще не умели давать «тормозных» импульсов чтобы специально сойти с орбиты после выведения на нее спутника. Причем при нештатном пуске (а суборбитальный вполне попадает в эту категорию) ракету вообще говоря должны были взорвать системой самоликвидации. Поэтому я сильно сомневаюсь что при нештатном пуске Спутник-1 вообще начал бы подавать какие-то сигналы. Но даже если бы это случилось то он бы сгорел в районе Тихого океана пролетев в основном над ним. Разве что японские, китайские и корейские радиолюбители могли бы его услышать, но в те годы их было очень мало. А югославы (и вообще европейцы) как и американцы принять сигналы «суборбитального спутника» не могли бы в принципе.

Частота передачи у Спутника-1 была специально выбрана так чтобы попадать в любительский радиодиапазон, так что не удивительно что были радиолюбители, случайно принимавшие его сигналы.

В общем мы уходим в детали. Повторю основной тезис: Союз практически ничем не рисковал раскрыть неудачный пуск. Более того, позднее, со Спутником-3, он именно это и сделал. Насколько я помню информация о катастрофе 27 апреля 1958 не публиковалась и долгое время оставалась неизвестной. В частности на пресс-конференции посвященной запуску Спутника-3 советский академик в ответ на прямой вопрос о предыдущем провале заявил что «никаких неудач не было».

«На просьбу прокомментировать сообщения о том, что Советы 1 мая пытались – и потерпели неудачу – при запуске своего Спутника, Федоров сказал «Юнайтед Пресс»: «нет, неудач не было».»

SomaTayron

Все же отвечу по вопросу нештатки. Она была, из-за чего был риск недобора скорости, спас запас примерно с 1,5 секунды. Однако это несколько изменило параметры орбиты. Все рассчитывалось примерно на 2-3 недели существования спутника, а вторая ступень должна была перейти к баллистическому обрушения примерно через 2 витка, для этого и делался зазор 20 секунд (после 295 секунды) между выводом на орбиту и отделением спутника — планировался несколько больший апофелий, а в нижней точке вторая ступень должна была намного раньше потерять скорость и упасть, нежели спутник.

Насчет рисков — просто из интереса, гляньте раскрытый в прошлом году архив ЦРУ по этому запуску. Там 59 документов, взять можете здесь

www.cia.gov/news-information/press-releases-statements/2017-press-releases-statements/sputnik-60-years-later-cia-releases-declassified-documents.html

Как видите, в конце 1956 года ЦРУ указало, что в США разработали радар, который сможет в течение нескольких минут определить запуск советского космического аппарата. А в июне 1957 — что «запуск спутника произойдет в течение ближайшего полугода». Все если не знали наверняка, то примерно догадывались, ожидали и анализировали любые источники

Кстати, в США первой зафиксировала сигнал в 20:07 (время Нью-Йорка) PCA, но озвучили не сразу. А американские радиолюбители зафиксировали со значительным опозданием

0serg

Вы пишете весьма интересные вещи, но я вообще не представляю откуда Вы их берете. Зачем вообще надо было сводить 2ю ступень с орбиты? Какой импульс давал пружинный толкатель чтобы настолько поднять перигей? (кстати апофелий — нет такого слова, Вы видимо имели в виде апогей или апоцентр) Почему у Спутника-3 вторая ступень просуществовала на орбите более полугода? Тоже отказ? Сомнительна и задержка в 20 секунд — навскидку ее сильно недостаточно, апогея спутник навскидку достиг не ранее чем через 30 минут после запуска.

Что до радара то он создавался не для отслеживания спутника а для предупреждения о пусках советских баллистических ракет. Но спутники он тоже видел, да. Только насчет «нескольких минут» — это бахвальство, при старте с Байконура спутник первые несколько витков просто не проходил над территоией США. Неудачный суборбитальный пуск он бы вряд ли зафиксировал.

SomaTayron

Каюсь, честно говоря писал афелий (перед этим описывал полетную траекторию с выходом на гелиоцентрическую для грав.маневра), но потом понял, что другая тема и хотел переписать на «апогей», но подсознание привело исправлению «а» на «апо», а центральный объект не исправил )))

Насчет траектории, вообще то беру из подручных рабочих материалов на соседней полке, там достаточно детально расписано, в том числе числе исходная модель атмосферы и описание модели траектории Тимура Магометовича Энеева. Если бы атмосферная модель была точна, но в идеале ступень бы быстро затормозилась, вытянутую орбиту для того и хотели, чтоб был запас по «скруглению» до критической круговой. Но нет худа без добра — отказ СУ по одному движку скомпенсировался ошибкой модели и спутник хоть и вышел на нерасчетную орбиту, но просуществовал даже дольше, чем надеялись, хотя и ступень тоже дольше прожила.

Ну, а по 3 спутнику, хоть ПН была ощутимо выше, но все прошло штатно и орбита получилась с в 2 раза большим эксцентриситетом.

PS. Радар конечно был бахвальством, но я упомянул его по другой причине. Часто говорят про открытые данные, мол США вообще не верило в возможность, а на самом деле — верило и примерно знало сроки, хоть и указывало вероятность удачи 50/50.

Alonerover

А ка по вашему должно было действовать государство, против которого прошло целых три войны — первая мировая, гражданская (в которой, в частности, в качестве интервентов участвовали американцы), вторая мировая (в которой советник американского президента, в последствии сам ставший президентом открыто говорил: — "Если мы увидим, что войну выигрывает Германия, нам следует помогать России, если будет выигрывать Россия, нам следует помогать Германии, и пусть они убивают друг друга как можно больше") и велась холодная война (открытая попытка технологического удушения бывшими "союзниками").

В данных условиях сохранение секретности работ было синонимом слова "выживание"!

0serg

Не надо драматизировать. Во-первых не вполне понятно как секретность работ над спутником могла хоть чем-то помочь Союзу в военном плане. Вот серьезно — как? Да и разведка у буржуев хотя и не была всесильной, но о состоянии дел в Союзе как ни крути знала довольно многое. Особенно по проектам которые американцы воспринимали как наиболее угрожающие. К примеру фотографии пусковых установок Р-7 были получены ЦРУ еще до того как их закончили строить. Так что к чему это лукавство? Пуски в СССР секретили в первую очередь от своих собственных граждан. В советском государстве должны были быть одни победы. Пропаганда получилась настолько успешной что многие до сих пор верят что Союз до конца своего существования обгонял в космосе США а то и в то что Россия продолжает обгонять США даже сегодня, тогда как в реальности после недолгого периода успехов почти на 100% обусловленных одной-единственной удачной и при том во многом случайной находкой (Р-7) Штаты нас полностью обогнали в конце 60-х и с тех пор удерживают однозначное лидерство.

А во-вторых, ну стыдно должно бы быть уже рисовать СССР жертвой. И в Первой и во Второй мировой войнах Союз был весьма активным и вполне добровольным участником в игре по переделу Европы. Причем в обоих войнах США выступали на нашей стороне и пытались (в отличие от многих других стран) найти способ установить глобальный мир а не отжать себе территорий побольше. А уж обвинения американцев в «интервенции в Гражданскую войну» это полное натягивание совы на глобус. Американцы пришли туда как это модно сейчас говорить «по приглашению законного правительства», не участвовали в боях, и их роль, в общем-то, ограничилась охраной военных складов с оружием на дальних окраинах Империи, после чего они мирно ушли а затем еще гуманитарную помощь нам присылали.

Холодную войну развязал СССР — и всю вторую половину XX века вел чрезвычайно агрессивную и экспансионистскую политику. Взять хотя бы развязанную им войну в Корее. Он это тоже для «выживания» сделал? Мы прекрасно могли бы мирно существовать после Второй Мировой с западным миром, ограничившись «своей» частью мира и не залезая на условную «территорию запада». Но нам было уже завоеванного мало, хотелось большего. И Р-7 создавалась отнюдь не как «средство выживания» но как средство обеспечивавшее возможность безопасно продолжать лезть в чужие дела по всему миру, расширяя «советскую сферу влияния». Закончилось вот только, увы, это плохо. И жаль что сегодня Россия наступает на те же грабли.

khim

Правда есть ощущение, что в этот раз такого идиотизма, как со Space Shuttle США больше не допустят и, в скором времени, выйдут-таки вперёд, но… поживём-увидим. В любом случае полвека лидерства — это уже неплохо. Пусть и на «случайной находке».

В первой мировой Союх ну аж никак не мог быть участником, так как она закончилась задолго до его создания. Во второй… расскажите же поподробнее о том, что, где и как СССР делал до нарушения Германиее соответствуюзщих соглашений? А? Что? Ничего? А как остальные страны покарали Германию? Что? Опять никак? Сказали своим союзникам: вы тут ничего не решаете? Ну тогда о какой «добровольности» может идти речь? Или вы считаете, что СССР должен был сидеть на попе ровно и ничего не делать, видя, что война приближается к его границам?

Да, СССР был вынужден как-то реагировать — и, оглядываясь назад, сделал он это вполне неплохо: через год договорился о том, что любители круссанов, желавшие отправить Гитлера на восток получат своё до СССР, а не после, отодвинул будущий фронт от своей «второй столицы» (недостаточно далеко, как потом выяснилось) и прочее.

США и в первой и во второй войне интересовало только одно: заработать денег. Поставляя хлопок (из которого, для справки, делают порох), точные приборыь нефть и прочее до 1941го года в Германию, а начиная 1941го в Великобританию и СССР — удалось неплохо заработать… а что при этом погибли десятки миллионов — так то такое… лес рубят, щепки летят. Назвать это стремлением к миру… ну извините.

О как.

Случившуюся в 1950м… я так понимаю, что именно она вызвала к жизни Доктрина Трумэна в 1947м? У вас как с теорией машин времени — хорошо? Поделитесь на досуге.

Не могли, увы. Та же самая Корйская Война случилась из-за отказа Запада от своих же договорённостей.

Не могли, увы. Запад вообще и США в частности очень любят трёхходовую комбинацию:

1. Заключить «мирный» договор.

2. Через несколько лет вытереть этим договором себе попу.

3. После чего вопить, что «неспровоцированная агрессия» свидетельствует о неудержимой агрессивности Русских.

А решение задачки — очень простое: не нужно договорами попу-то вытирать. Но с этим, увы, ничего без соотвествующих вооружений не поделать. Приходится их-таки разрабатывать, да.

Ну конечно. Страшные и ужасные «Советы» начали в декабре 1950го разработку «семёрки». После чего американцы саганули в свою машину времени и отпарвились в в 1946й, чтобы начать разрабатывать баллистические ракеты.

Нет, зачем же. Она наступает на другие грабли. Вместо того, чтобы ввести войска на Укриану или в Прибалтику она всё сейчас делает вполне мирным путём. Уповая на то, что Усть-Луга и какой-нибудь Северный Поток 3 сработают лучше чем танки и кованные сапоги. Посмотрим.

0serg

Ага, потому что пилотируемый космос толком никому не нужен уже лет 20 как и американцы ищут способы тратить на него как можно меньше денег. Вот так банально, да. Потому и летают на старых но дешевых Союзах.

Шаттл был намного круче Союза. Намного больше возможностей, намного более совершенная технология. Без Шаттла, к примеру, не было бы МКС вплоть до того что некоторые российские модули МКС выводились в космос именно Шаттлом. По сути его основным недостатком была только цена. Та же история, кстати, была и с российскими ракетами-носителями, которые при всей своей технологической отсталости уделывали американские ракеты по цене и пользовались спросом пока не пришел товарищ Маск который предложил более удачный баланс цены (и что характерно — тоже использовав «менее совершенные» ракетные технологии).

Какие полвека? 10 лет. Причем 5 из них шли ноздря в ноздрю с американцами.

Вы это мне претензии предъявляете? Я отвечал на тезис товарища о том что " государство, против которого прошло целых три войны — первая мировая, .."

Я считаю что нехрен изображать из себя в этой истории жертву. СССР довольно цинично действовал в своих интересах и не гнушался для этого, к примеру, нападать на соседние страны или сотрудничать с фашистами уже развязавшими агрессивную войну. А то «вынужденное нападение» — тема такая, знаете, интересная. Вот если бы США к примеру в 1952 нанесли массированный превентивный ядерный удар по СССР чтобы гарантировать свою безопасность от наращивавшего военную силу и возможности по нападению на США Советскому Союзу — Вы бы тоже эту «вынужденную меру» признали?

Угу. Так хорошо «заработали денег» что госдолг по окончанию Второй мировой у Штатов был крупнейшим за всю историю. Отличная байка, да.

Ну уж это было на порядок больше стремление к миру чем у СССР, простите.

Конечно нет. Доктрину Трумэна вызвали действия СССР в Иране и Турции в 45-46 годах и (в меньшей степени) в Китае и Греции. Впрочем а что, простите, в этой доктрине сдерживания расширения влияния СССР вообще было для СССР плохого и как-то противоречит моим словам?

Почему?

То есть разногласия в реализации договора который, что характерно, нарушали обе стороны, это достаточный повод для военного вторжения? Для которого нужно заранее разработать и создать большое-большое количество мощного оружия? Ну-ну. Такой мирный-мирный Советский Союз который в очередной раз был вынужден обороняться, ага.

Разработка баллистических ракет в СССР стартовала в 1945. Разработка Атласа, к слову говоря, началась в 1951, а в 1946 ими создавалась «MX-774» — развитие V-2 аналогичное тому как у нас создавалась Р-2. И да, позднее MX-774 вырос в SM-65 а Р-2 выросла в Р-7. Но это было позднее.

Нихрена себе мирный путь — военное вторжение в Крым, массовое снабжение оружием «украинских повстанцев» руководимых и поддерживаемых «русскими добровольцами», временные крупные военные операции на территории Украины. И сдается мне что не было бы США — ввели бы и войска. Но это, собственно, и СССР ровно так поступал. Вооружал Северную Корею, снабжал ее «добровольцами» — но напрямую в конфликт не лез, боялся.

pnetmon

А в скольких войнах участвовало это государство.

И сколько раз провела захват территории других государств до июня 1941 года. Не приведете полный список?

И да. Финскую компанию зря забыли.

lozga Автор

По сути это сделало ситуацию для США даже хуже. Известна цитата «90% разговоров приходилось на США, а 100% дела — на СССР».

pnetmon

100% дела в публичных заявлений приходилось на СССР потому что в большей мере было постфактум совершившемуся, или подгонка планов под полученный результат.