Электричество помогло создать невероятно мощные и быстрые локомотивы без едкого выхлопа. В первой половине двадцатого века именно они помогли нарастить грузо- и пассажироперевозки, с которыми не справлялись архаичные паровозы. Сейчас электрические локомотивы заняли свою нишу, органично разделив обязанности и железнодорожные ветки с тепловозами. Для тех, кто знает о локомотивах чуть больше, чем ничего, мы и подготовили этот пост. В нем мы расскажем про самые первые электрические локомотивы XIX века, зарождении электрифицированных дорог в СССР и Японии.

Первые электропоезда

В XIX веке изобретатели пытались найти новые сферы применения электричества. В 1837 году шотландец Роберт Дэвидсон создал модель электрической рельсовой повозки, а в 1842 году представил первый электролокомотив Galvani на гальванических элементах. Galvani протестировали в Шотландии на отрезке пути Глазго-Эдинбург, где он с грузом в 6 тонн проехал более двух километров со скоростью 6 км/ч. Из-за малой мощности и дороговизны (обслуживать батареи стоило вчетверо дороже, чем жечь уголь) Дэвидсон прекратил совершенствование своего изобретения.

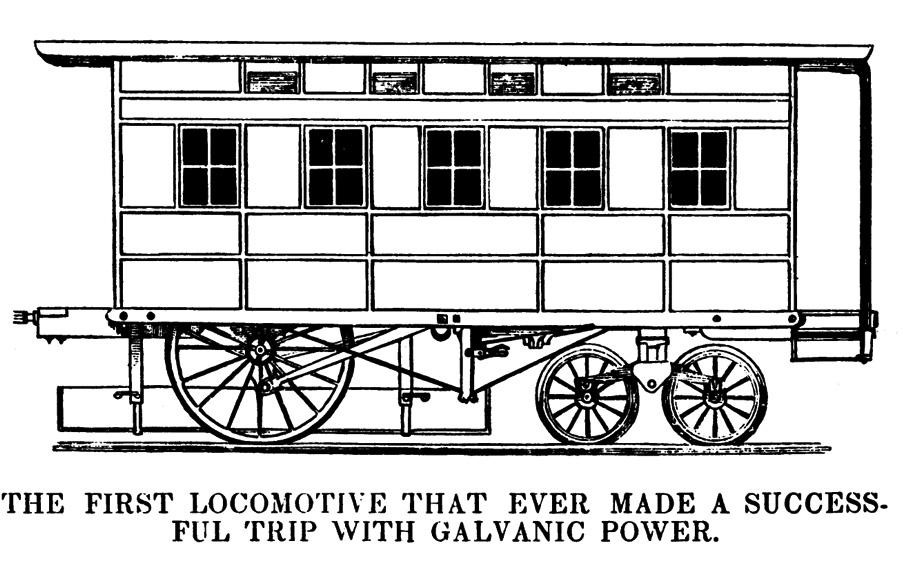

В 1851 году на дороге между американским Вашингтоном и Бладенсбургом профессор Смитсоновского института Чарльз Пейдж запустил свой электросостав, развивший скорость 30 км/ч.

Рисунок — вот и всё, что дошло до наших дней от электровагона Чарльза Пейджа. Источник: Wikimedia

В течение нескольких десятилетий изобретатели предлагали свои идеи по совершенствованию электротранспорта. Майкл Фарадей разработал электрогенератор, позволявший постоянно вырабатывать большой ток (в отличие от маломощных и дорогих гальванических элементов). В результате в 1879 году на Берлинской выставке Вернер фон Сименс построил кольцевую трехсотметровую железную дорогу, по которой двигался пассажирский состав из электровоза и трех тележек с лавками, получающий постоянный ток в 150 В от третьего рельса. Электричество вырабатывалось паровой динамо-машиной, установленной в павильоне неподалеку. Двигатель электровоза развивал 2,2 кВт (3 л.с.) мощности и достигал скорости 13 км/ч. За время работы выставки в течение четырех месяцев состав перевез 86 тысяч пассажиров, каждый из которых платил за билет 20 пфеннигов, уходивших на благотворительность. Берлинскую выставку и электропоезд Сименса можно считать первым примером коммерческой перевозки электрическим железнодорожным транспортом.

Появление тяговитых электропоездов проложило железнодорожные пути туда, куда паровозам с их дымом и паром вход был заказан – под землю. В 1890 году в Лондоне открылась подземная железнодорожная линия, длиной 5,6 км, а 16 электровозов с мощностью 36,7 кВт поставили Mather & Platt и Siemens Bros. Это был лондонский метрополитен.

В 1895 году на американском железнодорожном маршруте Балтимор-Огайо появился электрифицированный участок длиной 11 км, часть которого в черте города пролегала под землей. Впрочем, дальше электрификация железных дорог в США продвигалась неторопливо.

Первая российская электрическая железная дорога начала строиться между Санкт-Петербургом и Красной Горкой в 1913 году, но начавшаяся Первая мировая остановила проект — построенный отрезок до петербургской Стрельны теперь отдан под трамвайное движение (маршрут №36). После революции по плану электрификации страны началось активное строительство железных дорог для электровозов, первая из которых была проложена в 1926 от Баку до Сабунчи. Затем электропоезда начали появляться на дорогах, идущих из Москвы.

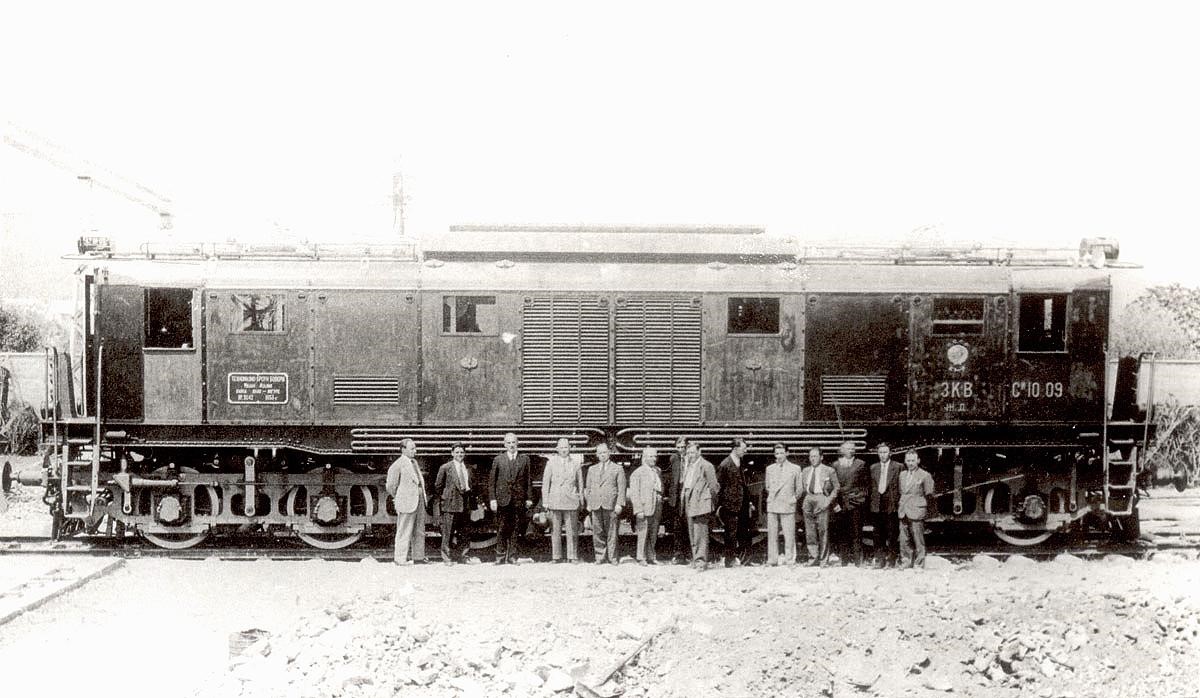

Собственного производства электровозов в СССР в то время еще не существовало, поэтому в 1932 году 8 локомотивов для новых дорог были закуплены у General Electric, причем только два из них поставлялись с электродвигателями, а для оставшихся шести предполагалось использовать двигатели отечественного производства.

СИ — один из первых импортных электровозов в СССР. Источник: Wikimedia

Две полностью оснащенных модели получили название С10, а шесть заготовок и изготовленные позже по лицензии электровозы, для которых заводом «Динамо» были построены двигатели на 340 кВт, необычно именовались СС — Сурамский советский, по имени Сурамского перевала, для которого они изначально и закупались. Модифицированные электровозы семейства С окончательно вывели из эксплуатации только в 1979 году.

Формально, СС не был советским электровозом, ведь за основу была взята импортная модель. Так что первым отечественным электровозом нужно считать ВЛ19 1932 года, который был действительно спроектирован в СССР.

ВЛ19, первый электровоз советской разработки. Источник: Wikimedia

Электровозам здесь не место

Удивительно, но мощные и эффективные локомотивы для электрифицированных железных дорог прижились не везде. Из-за необходимости затратного строительства инфраструктуры, электровозная тяга стала популярна в небольших странах, магистральных ветках и в местах со сложным рельефом. А вот история электровозов в США несколько драматична.

Соединенные Штаты были первой страной, начавшей электрификацию железных дорог. В самом начале XX века на электрическую тягу переходило восточное побережье страны — электрифицировать махом все главные ветки было фантастически дорого, поэтому электровозам отдали пассажирские перевозки между соседними штатами. Но с популяризацией дизельных двигателей и изобретением тепловоза электровозы начали понемногу сдавать. Тепловозы работают на любом пути без проводов и тяговых подстанций, а при нечастых поездках дизель выходил дешевле электричества. Если электрификация СССР породила избыток электроэнергии благодаря строительству ГЭС, то в Америке электричество добывалось в основном сжиганием угля.

Красавец А (GE-750) ушел с американских железных дорог в начале 1980-х. Кстати, изначально электровоз проектировался для СССР, но из-за Холодной войны к нам так и не попал. Источник: Wikimedia / Drew Jacksich

Вторая мировая ненадолго повлияла на предпочтения железнодорожников — бензин и дизель, ставшие топливом для военной техники, отправлялись на нужды армии, поэтому электровозы вновь стали более выгодным типом локомотивов. Электрификация железных дорог продолжилась до начала 1950-х годов, а точнее, до послевоенного экономического подъема. Самолеты, активное строительство асфальтовых трасс и автомобилизация страны затормозили не только электрификацию, но и развитие железнодорожного транспорта в принципе. К XXI веку от 409 тысяч километров путей осталось всего 220 тысяч, причем на 80% из них нет пассажирского сообщения. Реальность сурова: самолеты и грузовые автомобили выходят быстрее и дешевле.

Сейчас в США электрифицированные железные дороги встречаются только на пригородном сообщении и нескольких ветках между восточными штатами, а по оставшимся, еще не демонтированным путям передвигаются дизельные тепловозы.

Особый японский путь

В Японии железные дороги стали главным видом пассажирского транспорта, буквально впитавшись в национальную ДНК. Ни в одной другой стране мира поезда не перевозят такое количество пассажиров, как в Японии. Если в России железные дороги перевозят порядка 1,15 млрд пассажиров в год (без учета метро), то в Японии при втрое меньшей протяженности сети — более 9 млрд. И это при населении страны в 122 миллиона человек! А в огромном Китае (1,386 млрд жителей) и Индии (1,339 млрд человек) поезда перевозят 3 млрд и 8,26 млрд пассажиров в год соответственно.

Железные дороги Японии уникальны уже тем, что в стране используются сразу четыре вида колеи, причем самая массовая из них — узкая Капская колея шириной 1067 мм (22300 км, 13200 км электрифицировано). Европейская колея (1435 мм) насчитывает 3978 км пути, редкая Шотландская колея (1372 мм) — 96 км и наконец 48 км узкой колеи (762 мм). Для сравнения, ширина колеи в России равна 1520 мм.

Участок пути на Сахалине, где Капская колея перетекает в Российскую. Источник: Wikimedia

Первая железнодорожная ветка открылась в Японии в 1872 году, с этого момента в стране строились пути Капской колеи. Сейчас нет однозначного мнения, почему Япония взяла узкую колею за основу своих дорог. Считается, что это была воля скрупулезного чиновника, который отдал предпочтение Капской колее только из-за дешевизны ее прокладки и экономичности соответствующих поездов. Впоследствии эта особенность превратилась в проблему для развития высокоскоростного железнодорожного транспорта, что и породило появление альтернативной европейской колейности.

Первый успешный опыт Японии с Европейской колеей состоялся в 1934 году, когда между городами Далянь и Чанчунь в Южной Манчжурии был пущен состав «Азия-Экспресс», развивавший огромную по тем временам скорость 130 км/ч. Благодаря широкой колее Азия-Экспресс имел просторные комфортабельные вагоны с кондиционированием и обзорной площадкой.

Локомотив того самого Asia-Express теперь можно увидеть в железнодорожном музее Шэньяна. Источник: Wikimedia / Arnie97

Незадолго до войны власти Японии, увидев экономические перспективы Европейской колеи, готовились к реализации проекта железнодорожного тоннеля до Корейского полуострова, но в 1943 году от идеи пришлось отказаться, как и от «Азия-Экспресса».

После войны Япония продолжила расширять существующую сеть узкоколейных дорог, однако Европейская колея не была забыта. Экономический рост требовал строительства высокоскоростных веток, но существующие линии с Капской колеей не были приспособлены для передвижения со скоростью быстрее 110 км/ч. Так родился проект Shinkansen, сутью которого было строительство новых линий для скоростных пассажирских поездов, связывающих крупнейшие города всей страны. В его основу легла Европейская колея.

Открытие Shinkansen дало начало скоростным пассажирским перевозкам в Японии. На фото состав Shinkansen серии 0. Источник: KYODO

В 1964 году Shinkansen был официально запущен, первый отрезок пути связал Осаку и Токио. Электропоезд Shinkansen серии 0 работал на переменном токе 25 кВ, 60 Гц, имел мощность 15877 кВт и разгонялся до 210 км/ч. С тех пор маршрутная сеть Shinkansen растянулась от самого юга страны до северного острова Хоккайдо — те самые 3989 км, упомянутые ранее. Современные электропоезда Shinkansen в целях безопасности путешествуют на скоростях до 260 км/ч.

Удивительно, но в пику рекордному числу пассажирских перевозок, на японские железные дороги приходится исчезающе малая доля грузов — около 1% от перевозок по всей стране. Что, впрочем, не повлияло на развитие индустрии электровозостроения. Несколько крупных японских компаний, включая Toshiba, производят очень интересные и экономичные электровозы, большая часть которых идет на экспорт. Например, промышленные железные дороги ЮАР работают на электровозах Toshiba, также они поставляются в Китай, Индию, Турцию и Новую Зеландию.

Вклад Toshiba

В 1926 году свет увидел первый электровоз Shibaura. Это была аккумуляторная модель AB10, изготовленная по заказу Арсенала армии Японии. Перед Shibaura стояла задача разработать локомотив, не дающий искр. Хранилище боеприпасов или химическая фабрика — не лучшие места, где можно искрить пантографами или трубой топки. В 1931 году AB10 переделали для широкого применения, заменив батареи на пантографы для питания от контактной сети, и дали индекс EB10.

Кстати, японские железные дороги вновь вернулись к идее аккумуляторного локомотива в XXI веке. Toshiba создала первый японский гибрид тепловоза и электровоза на литий-ионных аккумуляторах Type HD300. Гибрид отвечает требованиям экономии и экологичности: во время работы Type HD300 оперирует дизельным двигателем, также подзаряжающим батареи. Но в черте города или при маневрировании гибрид переключается на автономное электрическое питание, что полностью исключает дизельный выхлоп. Правда, мощность Type HD300 очень скромная — всего 500 кВт.

Type HD300 — первый японский гибридный электро/тепловоз. Не очень тяговитый, но универсальный и экологичный. Источник: Toshiba

Зато у Class EH800, самого мощного японского электровоза, она составляет 4000 кВт.

Type EH800 производства Toshiba является самым мощным японским электровозом на сегодняшний день — 4000 кВт чистой мощности. Источник: Toshiba

Toshiba не просто собирает электровозы, но и постоянно работает над инновациями. Сейчас в локомотивах компании применяются герметизированные синхронные двигатели с постоянными магнитами, которые отличаются тишиной и высоким ресурсом из-за защиты от пыли и грязи, которые неминуемо оседают внутри негерметизированных охлаждаемых воздухом двигателях. По результатам российских исследований, такие двигатели экономичны и эффективны.

Синхронный электродвигатель на постоянных магнитах производства Toshiba делает электропоезда тихими, долговечными и экономичными. Источник: Toshiba

Самый-самый...

- Какой же локомотив самый мощный в мире? Среди односекционных моделей таковым считается китайский HXD3B, весящий 150 тонн и выдающий 9600 кВт. А вот среди многосекционных электровозов пьедестал заслуженно занимает российский 4ЭС5К, состоящий из четырех секций. Его 13120 кВт мощности формально превзошел только 3ЭС10С (13200 кВт), который, однако, нельзя считать единым изделием.

Российский 4ЭС5К — самый мощный электровоз, представляющий собой единое изделие. Источник: Wikimedia / Xenotron

- Самым быстрым поездом на сегодняшний день является японский L0 Series на магнитной подушке (MagLev), в 2015 году разогнавшийся до 603 км/ч. Но если говорить о традиционных рельсовых поездах, рекорд держит пассажирский французский TGV V150 — 574 км/ч.

Японский L0 Series — самый быстрый поезд в мире. Источник: Wikimedia / Maryland GovPics

- Среди составов с электровозом самым длинным оказался пассажирский поезд, следовавший по Бельгии в рамках благотворительной поездки — 1733 м. А вот самым длинным составом в принципе оказался канадский контейнеровоз с дизельными локомотивами. Его длина составила невероятные 4,2 км.

Частичка самого длинного состава в мире – от первого тепловоза до последнего вагона состав тянется на 4,2 км

Комментарии (63)

REPISOT

20.02.2019 14:44-1Формально, СС не был советским электровозом, ведь за основу была взята импортная модель.

Ну так и «копейка» с фиата содрана.

kompas_3d

20.02.2019 22:38+2Копейку кстати итальянцы по советским требованиям сильно доработали по сравнению с оригиналом, там как минимум верхневальный двигатель и генератор.

killik

20.02.2019 15:18В локомотивах прежде всего интересно то, что путевая скорость с царских времен 70 км/ч, хотя на каждой тележке уже лет 30 написано 140, а грузовая у РЖД вообще 16. Не в тяге дело.

DMGarikk

20.02.2019 15:28хотя на каждой тележке уже лет 30 написано 140

у пассажирских 160, у всех (даже если 140 написано, по правде говоря у меня такое ощущение что эти цифры иногда пишут лишь потому что такой трафарет под рукой был в данный момент, на них никто внимания не обращает)

у скорости ещё проблема в том что тормозить надо, а тормозной путь и так огого, так ещё если скорость увеличить то негде разгонятся будет, плюс не все повороты приспособлены, стрелки, много старых вагонов на 80кмч (грузовых)

Тепловозы, кстати, грузовые довольно медленные под полной нагрузкой… вон 2ТЭ116 которых полно, скорость длительного режима 24кмч (при макс 100)

killik

20.02.2019 15:52А на новомодных бесстыковых рельсах тормозить старым вагонам вообще теракту подобно, ибо перегрев и выхлест. Но кого волнует?

DMGarikk

20.02.2019 16:10ну не… такого не бывает, летом рельсы гораздо сильнее солнышком нагреваются чем от торможения, да и вообще сам рельс не успевает нагреться то

killik

20.02.2019 18:01Вот старый тормоз заклинил колодки на колесе, оно остановилось. Вот одно колесо протерлось над рельсом, вот второе, вот… пятисотое. Над одним и тем же участком рельса. Энергия торможения состава рассеивается не в колодке и не в колесе, а в рельсе. Который перед этим солнышко нагрело, да. Экстренное торможение это диверсия.

DMGarikk

20.02.2019 18:54+1не должны колеса клинить, ни в старых тормозах ни в новых, также во всем поезде одновременно это не может произойти

Monoroch

20.02.2019 16:19Справедливости ради скорость длительного режима, весьма специфический показатель.

Это должна сойтись масса состава, с углом подъёма, так что бы максимальную тягу можно было дать, но из за подъёма не было ускорения. И в итоге получится скорость длительного режима.

В реальности вообще никогда не совпадающий показатель. Т.к. на участках есть ограничения по массе состава. Подъёмы не бесконечны. А там где подъём слишком крутой, а дальше всё нормально, просто используются дополнительные выталкивающие локомотивы.

killik

20.02.2019 17:51Проблема вовсе не в тяге, проблемы схождения массы состава с углом подъема решены сто лет назад. На самом деле стрелочники не бесконечны, да путевые обходчики.

kompas_3d

20.02.2019 22:41Для увеличения скорости надо отдельно делать грузовые и пассажирские пути, а это очень дорого.

tyomitch

20.02.2019 16:58+2Появление тяговитых электропоездов проложило железнодорожные пути туда, куда паровозам с их дымом и паром вход был заказан – под землю. В 1890 году в Лондоне открылась подземная железнодорожная линия, длиной 5,6 км, а 16 электровозов с мощностью 36,7 кВт поставили Mather & Platt и Siemens Bros. Это был лондонский метрополитен.

Всё верно, но лондонский метрополитен (тогда он назывался «Metropolitan Railway») открылся в 1863 на паровой тяге, и электрификация подземных участков завершилась лишь к 1907. Так что «паровозам вход под землю был заказан» — это сильное преувеличение.

killik

20.02.2019 18:16Да где же «все верно», когда неверно в корне? Автор не исследует вообще причины отказа от электрификации железных дорог ровно настолько, как и не исследует причины начала.

kompas_3d

20.02.2019 19:08Были ещё паровозы Southern Pasific

kompas_3d

20.02.2019 18:13Дизайн Class EH800, что с ТЭП-70 передрали?

ТЭП-70БС

DMGarikk

20.02.2019 18:57-1ТЭП-70 (тот который из 70х, немного по другому выглядел, БС уже новый)

также если их сравнить то не особо то они и похожи, а если их рядом поставить то EH800 будет ещё и несуразно маленьким

kompas_3d

20.02.2019 19:05Ну дизайн не сильно изменился. Технология изготовления кабины стала другая. Скорее сложно фотографию найти, где тепловоз хорошо сохранился — сменные бригады в РЖД не способствуют сохранности локомотивов.

Вот старый

Igor_O

20.02.2019 19:35L0 Series на магнитной подушке (MagLev), в 2015 году разогнавшийся до 603 км/ч.

Если внимательно посмотреть видео про испытания этого поезда, то можно увидеть, что посадка пассажиров происходит через герметичное шлюзовое соединение. И толщина окон у него — что-то типа сантиметров 15…

Т.е. японцы, тихой сапой, уже строят реальную линию, которая уже вот-вот должна быть сдана в эксплуатацию, на которой, при необходимости поднять скорость движения, можно будет снизить давление в тоннеле… И да, то, что видно на спутниковых снимках мест строительства — судя по всему, по всей длине линия будет идти в тоннеле.

kompas_3d

20.02.2019 22:21Зачем снижать давление в тоннеле для маглева? Его поток воздуха к земле прижимает, чтобы он не взлетел. Без прижимной силы все может печально закончится.

Igor_O

20.02.2019 23:57Вам нужно не очень тонкий намек на тонкий намек?

Почему одному знаменитому американцу, который все еще обещает сделать транспорт в вакуумированных трубах, это никто не рассказал???

Но если серьезно, то вниз поезд прижимает, в основном, масса. В том числе и всякие шинкансены с TGV. Для прямоугольной в сечении болванки 3х4 (ширина х высота) метра массой под 400 тонн — очень трудно создать подъемное усилие, превышающее эти 400 тонн. Что в воздухе, что в вакууме.

А у маглева есть еще хитрая особенность (там на самом деле эта штука устроена бывает разными способами в зависимости от типа манитной подвески), но смысл простой — чем дальше «магнит» в поезде от «магнита» в пути — тем меньше подъемная сила. На высоте примерно 15 см подъемная сила уже очень слабо отличается от нуля. Если вы посмотрите на путь для японского маглева — то это корыто глубиной около метра, если не больше. Из него примерно невозможно выбраться.

kompas_3d

21.02.2019 12:08Но если серьезно, то вниз поезд прижимает, в основном, масса.

Вы правда серьёзно? Как думаете для чего машины формулы 1 буквально увешаны антикрыльями, у них массы нет? У взлетающего самолёта кстати тоже есть масса.

Не знаю сколько точно Маглев весит, но явно более тяжёлый ТЭП-70 весит всего лишь 135 тонн. Даже если мы примем Маглев как болванку, описанную вами, взлётный вес Ан-124 Руслан — 387 тонн, Ан-225 Мрия — 640 тонн. И почему-то масса их к земле не прижимает, подъемная сила оказывается сильнее.

чем дальше «магнит» в поезде от «магнита» в пути — тем меньше подъемная сила.

Основной принцип маглева в том, что он левитирует над полотном (там всегда есть зазор) за счёт действия магнита (вперёд он движется тоже за счёт действия магнита). Только это не подъёмная сила — это магнитная сила, обеспеченная электромагнитным полем. А паразитную подъёмную силу ему обеспечивает попадающий под днище на большой скорости поток воздуха. Если с подъёмной силой не бороться за счёт антикрыльев (Обратите внимание на нос L0 Series — это тоже антикрыло), то подъёмная сила подымет передний вагон состава (или локомотив), и магнитной силы будет уже недостаточно для движения вперёд. Если же подъём будет слишком большим, то в момент падения состава после замедления (движение вперёд не придается из-за увеличения расстояния до магнита — скорость снижается, подъёмная сила уменьшается), магнитной силы может не хватить для того, чтобы погасить энергию и состав коснется пути — в результате путь и состав получат повреждения. Даже при отсутствии аварийных ситуаций, подобная раскачка состава за счёт подъёмной силы приведёт к снижению КПД и уменьшению скорости, поэтому с подъёмной силой борются с помощью антикрыльев.

Nikoobraz

21.02.2019 13:04А паразитную подъёмную силу ему обеспечивает попадающий под днище на большой скорости поток воздуха.

Зачем снижать давление в тоннеле для маглева?

И правда, зачем же…

kompas_3d

21.02.2019 14:31А теперь сравните стоимость добавления антикрыла и стоимость создания огромной герметичной системы труб и стоимость постоянной работы насосов, которые будут откачивать воздух из этой системы.

tyomitch

21.02.2019 14:41Тоннель защищает не только от воздуха, но также от попадания на пути веток, снега, животных и т.д. — всё это может нехило повредить локомотив, разогнавшийся до 603 км/ч.

kompas_3d

21.02.2019 14:46+1Как именно всё это требует создания именно герметичного тоннеля с откачанным воздухом? Что мешает просто вырубить деревья на полкилометра вокруг, или приподнять дорогу на эстакаде, или поставить крышу над путями? У меня ещё много дешевых вариантов.

Igor_O

21.02.2019 18:33Просто почитайте по слову HyperLoop.

В Штатах все еще показывают красивые картинки и проводят конкурсы на масштабных моделях. Японцы уже на тестовом поезде на тестовом треке показали ресурс поезда около 5000 км в сутки. Уже начато строительство всех станций и тоннелей на маршруте Токио-Нагоя. И уже ведут изыскания по продлению ветки до Осаки. Время в пути до Осаки будет — чуть больше часа.

И… Уже, судя по тому, что японцы показали, у них все готово для того, чтобы полностью замкнуть всю конструкцию в герметичную трубу и откачать воздух, как планируют в гиперлупе. И автоматически получить поезд с возможностью ездить более экономично или в два раза быстрее.

Ну и да. Маск впервые заговорил про ГиперЛуп в 2012 году. А японцы в том же 2012 году впервые показали живой поезд на живом тестовом 42-километровом треке (большая часть трека — в тоннеле). Т.е. они к этому времени успели спроектировать и построить тестовый трек, спроектировать и построить тестовый поезд.

Что мешает просто вырубить деревья на полкилометра вокруг, или приподнять дорогу на эстакаде, или поставить крышу над путями?

Ну например то, что на глубине 1400 метров от поверхности земли очень трудно вырубать на пол километра вокруг деревья или приподнимать дорогу на эстакаде. Крышу над путями — можно поставить. Но зачем? Там полтора километра скалы сверху. И да, это был сарказм, 1400 метров от поверхности там в одном месте под какой-то сильно высокой горой. Большая часть тоннелей прокладывается на глубине 40 метров. Но от этого вырубать деревья и строить эстакады — не становится сильно легче.

PS: и, официально, во всех описаниях, длинный нос у L0 — в первую очередь для снижения шума в тоннеле, во вторую — для снижения лобового сопротивления. (хотя некоторые источники, включая вики, говорят сначала про лобовое сопротивление, а потом про шум в тоннеле.) А регулирование высоты полета полностью обеспечивается системой привода.

PPS: и еще записал упомянуть, что у Мрии для того, чтобы в принципе мочь оторваться от земли, еще и размах крыльев — 88 с половиной метров… И это — важно. Если сделать крылья с размахом по полтора метра от фюзеляжа и площадью те же 900 метров — эта шняга в принципе от земли не оторвется без ракетного двигателя.

kompas_3d

21.02.2019 18:47В Штатах все еще показывают красивые картинки и проводят конкурсы на масштабных моделях.

Именно на этом всё и заканчивается. Посчитайте на досуге затраты на дорогу Москва-Питер и сколько энергии потребуется, чтобы откачать воздух из трубы в таких масштабах. Я вам также хочу напомнить, что у страны нет денег на обычную ВСМ Москва-Казань.

1400 метров от поверхности там в одном месте под какой-то сильно высокой горой.

Напомните, что там делают ветки, птицы и снег?

Nikoobraz

21.02.2019 15:04Так ведь это и не основная цель. То, что подьемная сила создаваться не будет — приятный бонус.

Igor_O

21.02.2019 17:18для чего машины формулы 1 буквально увешаны антикрыльями

Во-первых, Ф1 нужно проходить на скорости 200+ повороты, которые поезду запрещено проходить быстрее 30 км/ч, а на скорости 100+ повороты, которые поезд в принципе пройти без посторонней помощи не может…

Во-вторых, Ф1, которая так же может развивать 300+ на прямых — по ширине, конечно, не 3 метра, как TGV, а 2 метра. Но и весит не 400 тонн, а 0.734 тонны… С учетом пассажиров — примерно в 550 раз меньше… Значит и усилие на подъем нужно в примерно 550 раз меньше.

В-третьих, профиль пути для поездов при котором примерно исключены боковые «сдвигающие» нагрузки на колесо. А в Ф1 как раз на это и идет основная прижимная сила. И, кстати, когда на трассах Ф1 еще были профилированные повороты с большим уклоном — прекрасно все обходились без крыльев. А еще антикрылья очень помогают автомобилям формулы очень красиво и далеко летать, если при аварии с наездом колесом на колесо угол атаки крыла в другую сторону развернулся…

Ан-124 Руслан — 387 тонн, Ан-225 Мрия — 640 тонн.

Ага. Только площадь крыльев у Руслана — 628 м2, а у Мрии — 900 квадратов… В сложенном для полета на крейсерской скорости состоянии.

И даже с выдвинутыми закрылками и предкрылками им для отрыва от земли требуется разогнаться до 280 км/ч и довольно сильно задрать нос…

Основной принцип маглева в том, что он левитирует над полотном

А я о чем?

Только это не подъёмная сила

Т.е. это прижимающая сила? Вектор «вниз» примерно? Или все же «вверх» примерно? Если вверх — то такую силу принято называть подъемной. Она может быть создана аэродинамическими силами, магнитными силами, взрывом под днищем, системой троссов и электродвигателей.

Обратите внимание на нос L0 Series — это тоже антикрыло

Это не антикрыло. Чтобы нос выполнял функцию антикрыла — достаточно скосить морду чуть-чуть, как у Ласточки, например.

Такой нос у L0 Series необходим для того, чтобы снизить сопротивление воздуха на скорости 600+ км/ч. В основном. А еще форма носа современных скоростных японских поездов определяется тем, что они все в горах ходят. Очень много тоннелей. Для того, чтобы при въезде-выезде поездов в/из тоннелей в соседних домах каждый раз не вылетали стекла, на въездах и выездах из тоннелей обустраивают специальные «глушители», и вот такая заковыристая форма носа нужна для того, чтобы при взаимодействии с этим «глушителем» не возникала ударная волна. А то, что при этом еще поезд к рельсам прижимает — это же плохо! Это лишние усилия, которые нужно преодолевать при движении вперед. А там и так на максималке расход энергии больше 10 МВт…

Если же подъём будет слишком большим, то в момент падения

там включается в работу специально обученный бортовой компьютер, который регулирует ток, протекающий в магнитах и контролирующий «высоту полета» с помощью точных датчиков. И дальше там всякая интересная математика, издали напоминающая PID-регулятор, которая понижает ток в магнитах при увеличении высоты и повышает его при снижении высоты. В результате, за счет знания о возможности раскачки при остутствии регулирования, мы можем эту раскачку полностью исключить.

А те, кому лень заниматься математикой, или кто сильно торопился первыми запустить маглев в эксплуатацию — они вообще пошли по пути охватывания полотна дороги, или наоборот, движения в пазу в полотне, когда есть еще магниты, ограничивающие перемещение вверх. Как, например, у Шанхайского маглева:

kompas_3d

21.02.2019 19:31Во-первых, Ф1 нужно проходить на скорости 200+ повороты, которые поезду запрещено проходить быстрее 30 км/ч, а на скорости 100+ повороты, которые поезд в принципе пройти без посторонней помощи не может…

Скорости в формуле 1 на порядок ниже, чем у скоростных поездов. Но даже при тех скоростях борьба за прижимную силу идёт постоянно. Вы также забыли про то, что железные дороги не плоские — там есть подъёмы и спуски, где вектор силы притяжения направлен уже не к рельсам.

Ага. Только площадь крыльев у Руслана — 628 м2, а у Мрии — 900 квадратов… В сложенном для полета на крейсерской скорости состоянии.

И даже с выдвинутыми закрылками и предкрылками им для отрыва от земли требуется разогнаться до 280 км/ч и довольно сильно задрать нос…

Только они взлетают на 11 000 метров и летят несколько часов, а для поезда будет критичен взлёт на пару сантиметров на пару секунд. Этого хватит для катастрофы.

необходим для того, чтобы снизить сопротивление воздуха на скорости

Этого как раз никто и не отрицает.

А то, что при этом еще поезд к рельсам прижимает — это же плохо! Это лишние усилия, которые нужно преодолевать при движении вперед.

Плохо, что поезд прижимает к рельсам? Чем ближе маглев к рельсам, тем меньше энергии требуется для его движения вперёд — магнитная сила убывает с расстоянием. В случае обычного поезда с колёсами, оторванное от рельса колесо вообще не сможет двигать его вперёд, а если оно прилегает слабо оно будет проскальзывать. В поездах даже есть песочница, которая используется для того, чтобы поезд мог ехать в подъём.

А еще форма носа современных скоростных японских поездов определяется тем, что они все в горах ходят. Очень много тоннелей. Для того, чтобы при въезде-выезде поездов в/из тоннелей в соседних домах каждый раз не вылетали стекла, на въездах и выездах из тоннелей обустраивают специальные «глушители», и вот такая заковыристая форма носа нужна для того, чтобы при взаимодействии с этим «глушителем» не возникала ударная волна.

Современные разработки сверхзвуковых самолётов решают ту же самую задачу, но на них антикрыло отсутствует. Считаете, что для самолётов существует отдельная аэродинамика?

Пример

Igor_O

22.02.2019 02:17Скорости в формуле 1 на порядок ниже, чем у скоростных поездов.

Вы, извините, давно на Земле? Акклиматизацию прошли уже? К дурацким суткам 24 часа уже приспособились? C языками и «порядками», сам вижу, у вас пока проблемы…

Цитата из вики:

«For a decade, F1 cars had run with 3.0-litre naturally aspirated engines with all teams settling on a V10 layout by the end of the period; however, development had led to these engines producing between 980 and 1,000 hp (730 and 750 kW),[5] and the cars reaching top speeds of 375 km/h (233 mph) (Jacques Villeneuve with Sauber-Ferrari) on the Monza circuit.»

375 километров в час. Поездов, которые быстрее даже хотябы на двоичный порядок — пока на Земле не существует.

Какая будет максималка у Ф1 в 2019 году — пока неизвестно. Но тут все, опять же, зависит от трассы, настроек тех самых антикрыльев и передаточных чисел коробки и главной пары. Но даже типичные для большинства прямых старт-финиш 300 км/ч — это все равно не на порядок медленее. Даже по сравнению с маглевом. И да, на сколько я знаю, никто из топовых команд Ф1 не пытался тупо настроить машину для получения максимальной скорости на условно бесконечной прямой. (А так — самая длинная прямая на трассах Ф1 имеет длину меньше 1200 метров и кончается шпилькой, перед которой нужно скорость до примерно 80 км/ч успеть сбросить...)

В последнее время такой ерундой только Хонда занималась на знаменитой «миле» в Бонневиле. Не самая быстрая команда. Получили 400 км/ч в среднем туда-обратно.

Посмотрите! Какие мощные антикрылья пришлось ставить на эту машину,чтобы она не взлетела!

kompas_3d

22.02.2019 11:31«порядками», сам вижу, у вас пока проблемы

Оговорился, бывает. Читайте главное — поезда едут быстрее машин Ф1.

Вы заметили? Нет? Вы говорите о, и приводите картинки для, сверхзвукового самолета.

А вы считаете, что при дозвуковом движении не бывает сверхзвукового потока? Ту-95, например, дозвуковой самолёт, но почему-то создает звуковые колебания не хуже сверхзвукового самолёта. Поток воздуха у концов его лопастей движется со сверхзвуковой скоростью — этого достаточно. Точно также при входе поезда в тоннель часть вытесняемого воздуха движется со сверхзвуковой скоростью.

Ох уж блин…

Берем случайную электричку

из Англии:

Вот где здесь аэродинамика? А эта байда регулярно (ну т.е. примерно на каждом перегоне, если разрешено и успевает разогнаться) ездит на тех же самых 160 км/ч, что и Ласточка.

Что вы этим хотите объяснить, что поезду аэродинамика не нужна или, что можно разогнать квадратную электричку до 160 за счёт мощных двигателей?

DMGarikk

22.02.2019 11:35Что вы этим хотите объяснить, что поезду аэродинамика не нужна или, что можно разогнать квадратную электричку до 160 за счёт мощных двигателей?

чтото вспомнился ТЭП80 который до 270 разогнали, вот уж где аэродинамика

kompas_3d

22.02.2019 11:38Ну он как раз вполне аэродинамичный.

Здесь хорошо видно что кабина каплевидной формы

Igor_O

22.02.2019 14:30Читайте главное — поезда едут быстрее машин Ф1.

Поезда, не считая рекордных заездов, не ездят быстрее машин Ф1. В коммерческой эксплуатации самая высокая на сегодня скорость у поездов, ЕМНИП, что-то типа 350 км/ч по рельсам и 431 у шанхайского маглева. Кстати, на некоторых линиях, где поезда ездили 350, ввели ограничение 300. На 350 км/ч слишком быстро изнашивается контактный провод.

А скорость Ф1… Давайте построим трассу, у которой минимальный радиус кривизны самых суровых «шпилек» будет 4000 метров. Посмотрим, какая будет скорость.

что при дозвуковом движении не бывает сверхзвукового потока?

Бывает примерно все. Можно сделать и сверхзвуковой поток при дозвуковой скорости. Вопрос весь в том, с какой целью это делать? Если не считать всякого странного, типа турбовинтового самолета, летающего быстрее многих реактивных — задач примерно ноль.

Обычно решают обратную задачу. Т.е. получение дозвукового потока при сверхзвуковой скорости. Например, в сверхзвуковых самолетах обычно делают хитрой формы воздухозаборники двигателя, чтобы в них перед входом в турбину поток замедлялся до дозвуковой скорости.

Точно также при входе поезда в тоннель часть вытесняемого воздуха движется со сверхзвуковой скоростью.

Что же тогда движется со сверхзвуковой скоростью при выходе поезда из тоннеля? А во-вторых, вам не кажется, что вот такая вот форма и длина носа как раз и предназначена для того, чтобы не возникало сверхзвуковых потоков при входе в тоннель? А на евростарах, TGV и прочих ICE — такой нос не делают. Т.к. тоннелей в Европе существенно меньше, чем в Японии или на Тайване, а где они есть — проще перед ними просто сбрасывать скорость.

Что вы этим хотите объяснить, что поезду аэродинамика не нужна или, что можно разогнать квадратную электричку до 160 за счёт мощных двигателей?

Эээ… Вы уже забыли начало нашего разговора? Вы утверждали, что скошенный нос у скоростных поездов нужен почти исключительно для того, чтобы не создавалась подъемная сила, достаточная для отрыва колес поезда от рельсов… Я привел пример. Просто болванка. Скошенных поверхностей не имеет. Ездит 160. Не взлетает. Где просчитались англичане, что их вот этот кирпич не взлетает? Ведь должен же! У него же вес вообще смешной — 150 тонн не набирается!

А про аэродинамику ТЭП80...Сравните с аэродинамикой вот этой красоты:

А максималка — несчастные 220 км/ч после модернизации…

Обратите внимание, что тоже никаких специальных «антикрыльев» и приспособлений для создания прижимных сил.

kompas_3d

22.02.2019 14:55Поезда, не считая рекордных заездов, не ездят быстрее машин Ф1.

Почему мы сравниваем машины формулы 1, которые все по определению рассчитаны на рекорды с обычными рейсовыми поездами? Вполне объективно сравнивать рекорды с рекордами.

Ездит 160. Не взлетает.

Покажите, пожалуйста, где я написал, что на скорости 160 можно взлететь? Это как раз вы утверждаете, что скошенного носа достаточно на больших скоростях:

Чтобы нос выполнял функцию антикрыла — достаточно скосить морду чуть-чуть, как у Ласточки

Обычно решают обратную задачу. Т.е. получение дозвукового потока при сверхзвуковой скорости. Например, в сверхзвуковых самолетах обычно делают хитрой формы воздухозаборники двигателя, чтобы в них перед входом в турбину поток замедлялся до дозвуковой скорости.

Так кто же с этим спорит? Именно для этого самолёт и L0 Series имеют вытянутый нос причудливой формы — именно чтобы не было звукового удара. Поэтому сравнивать их вполне корректно. И здесь наглядно видно различие — на самолёте нет антикрыла на носу, значит антикрыло не требуется для борьбы со звуковым ударом.

А про аэродинамику ТЭП80…

Сравните с аэродинамикой вот этой красоты:

А максималка — несчастные 220 км/ч после модернизации…

Обратите внимание, что тоже никаких специальных «антикрыльев» и приспособлений для создания прижимных сил.

Так и на ТЭП-80 антикрыльев нет. Про его неидеальную аэродинамику: в случае с ТЭП-80 полностью работает тот же принцип, что и с вашей английской электричкой — при наличии мощного двигателя разогнать можно даже кирпич. На ТЭП-80 стоял чудовищный 20 цилиндровый Д-49, на заводе его называли «крокодил», в нём даже вода для охлаждения была под давлением с температурой 105 градусов.

Igor_O

22.02.2019 16:30Почему мы сравниваем машины формулы 1

Вопрос — весь и исключительно к вам. Это вы попытались объяснить скошенный длинный нос маглева аналогией с антикрыльями на Ф1. С чего? Почему? Вопросы — к вам.

значит антикрыло не требуется для борьбы со звуковым ударом.

Вы вообще о чем? Про антикрылья — это все, опять же, исключительно ваша тема. Вы тут про них примеры приводите.

в нём даже вода для охлаждения была под давлением с температурой 105 градусов.

А вот это — интересно. Обычно в дизелях ОЖ выше 95 градусов не греют. Надо будет почитать про тот дизель на досуге… А вот 20 цилиндров для магистрального тепловоза — достаточно обычное явление.

VIPDC

21.02.2019 05:41Участок пути на Сахалине, где Капская колея перетекает в Российскую.

Маленький комментарий, это не переход из Японской колеи в колею РФ. На Сахалине вся колея Капской ширины 1067 мм, но последние несколько лет идет переустройство на таком, как на рисунке основании, и в 202Х году, когда построят мост (туннель) с материка произойдет полное переключение острова на 1520 мм, для этого и была сделана такая специальная шпала.

Для перевода с одной колеи на другую используются такие устройства:

Переход с одной колеи на другю

vashu1

21.02.2019 10:36// обслуживать батареи стоило вчетверо дороже, чем жечь уголь

Гораздо дороже. Цинк стоил в 25-35 раз дороже угля, и производил впятеро меньше работы.

// 1841 "… every pound of zinc consumed in Grove's battery produced a mechanical force (friction included), equal to raise a weight of 331,400 lbs. to the height of one foot… The duty of the best Cornish steam-engines is about 1,500,000 lbs. raised to the height of one foot by the combustion of each pound of coal…

// Zinc, Hunt noted, was 24 times more expensive than coal per unit weight.

// Three years later, Hunt noted in another paper that zinc was now selling for ?35 per ton, yet coal was less than ?1 per ton. In an arresting conclusion, perhaps not altogether tongue-in-cheek, he observed that «it would be far more economical to burn zinc under a boiler, and to use it for generating steam power, than to consume zinc in a voltaic battery for generating electro-magnetic power.»"

Akhmad

А кто ответит, зачем дороги строят зигзагами? Даже в степи.

numitus2

Чтобы не было перепада высот. Автомобиль может подниматься в горку с уклоном 7%, а вот для поезда 1% это предел.

igruh

А что за магическое число 7%? Если верить в коэффициент трения 0.8 в паре резина-асфальт, то возможно до 80% (38 градусов).

REPISOT

А асфальтовый каток может? Как у него с трением и удельной мощностью?

boroda_el

А как ощущения съезжать такого уклона? На легковом автомобиле, на катке, и на полноприводном автобусе?

Wizard_of_light

Сверху вниз — может! Если серьёзно, то некоторые по заявленным характеристикам способны преодолевать уклоны до 70% (35 градусов).

kolu4iy

Как вам сказать… Вы попробуйте в такой уклон въехать. Желательно на полноприводной машине. Увидеть в лобовое стекло небо, и ничего кроме неба… Впечатления после первого раза остаются надолго :)

Для скоростного передвижения, а также для нормального перемещения грузов 80% — это слишком. В 15-17% грузовозы уже пыхтят с трудом.

Но насчёт 7% — вы правы, это преувеличение.

Alyoshka1976

DEL

igruh

У грузовозов проблема с распределением веса на ведущую оси и на груз. В случае легкового автомобиля всё существенно лучше. Горка для сдачи экзаменов на права имеет уклон 8-16% по регламенту — проезжается без проблем. UPD: выезжал как-то от родственников жены — у них дом на три метра ниже дороги и уклон градусов под 30 (оценка по отношению длина/высота) — страшно было, но в-основном от того, что выезд был перпендикулярно оживлённой трассе, надо было ещё и доворачивать направо, чтобы не попасть на встречку.

oracle_and_delphi

Нужно на полноприводном бусике на уклон 38-градусов въезжать — у него обзор получше.

numitus2

Судил по знакам что видел на горных дорогах. Конечно это не предел, но безопасность и экономичность на больших углах под вопросом.

uzzz

Потому, что этот коэффициент зависит от погодных условий (0.8 — это сухой асфальт). Проектируют на худшие условия, а то иначе любой дождичек превращает дорогу в непроходимую.

kompas_3d

Это вверх так можно ехать, а попробуйте вниз и в гололед. Машина ни повернуть, ни остановится не сможет.

VIPDC

В сложных условиях и на 2% градуса поднимаются (и на жд всё в промилле ‰), а в карьерах и более

А дороги такие потому что самое дорогое в строительстве это земляное полотно. Вот так зигзагом 1 км в РФ примерно 130-250 млн., а по прямой можно смело к 1 млрд за 1 км приблизится.

numitus2

Там скорее важен не подъем а радиус вертикальной кривизны. Т.е. угол подъема не должен резко меняться.

maisvendoo

Я Вас умоляю — с чего Вы взяли?

Начнем того, что ж/д уклоны измеряются в тысячных, а не в процентах, и Ваши 1% это 10 тысячных. В нашей сети дорог есть уклоны и круче, и ничего, ездят поезда

agp88

Возможно это как-то связано с тепловым расширением? Кстати, автомобильные дороги специально искривляют, чтобы водители не засыпали от однообразия.

Akhmad

А кто то мне говорил, чтобы при бомбежке с воздуха было тяжелее попасть :))))

bkar

Да, есть и такие. Например, некоторые дороги 30-хх годов постройки от Ленинграда к старой финской границе. Но они не столько кривые, сколько с зигзагом. 50-100-150м прямой участок, потом резкий поворот, в среднем на 20-40 градусов.

Подобным «противолодочным» или «противоторпедным» курсом в I — II мировую войну корабли и суда ходили.