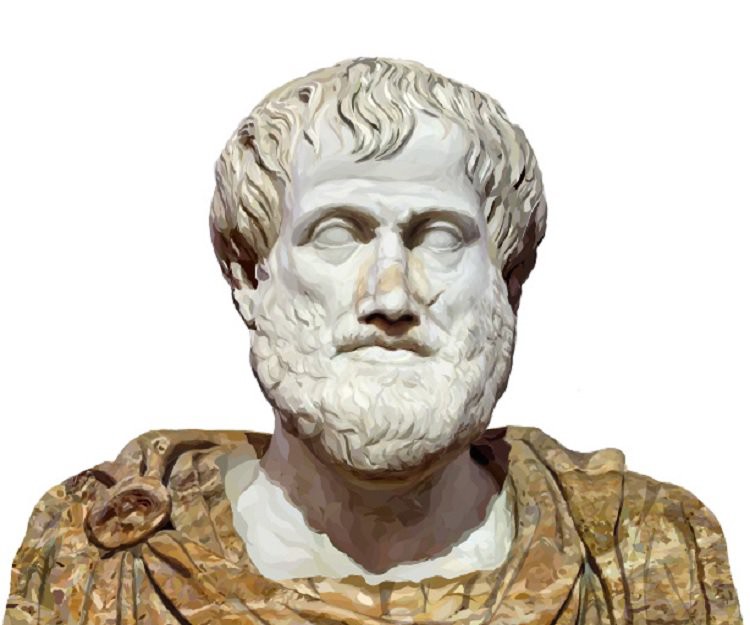

Уж что-что, а верно поставить вопрос Аристотель умел

Почему же учёные не прислушиваются к астрологам, но позволяют себя ограничивать требованиями морали? На западе, по традиции, винят религию — Католическая церковь только рада взять на себя эту ответственность: «Да-да, это мы запрещаем вам делать вот такие эксперименты».

Но это не останавливало науку в эпоху Возрождения, когда раскапывание свежих трупов для изучения анатомии человека было страшнее экспериментов над людьми — живых-то людей церковь в те времена потрошить не стеснялась. У науки большой опыт в преодолении препятствий — она вся в этом заключается. Ни инквизиция, ни суеверия, ни костры, ни гонения никогда не могли её остановить. А теперь, когда всё это позади — наука вдруг наткнулась на стеклянную стену.

Те, кто винят мораль в торможении науки, и мечтают науку от неё освободить, не замечают, обычно, как с логикой «если бога нет — то и морали нет» оказываются по одну сторону с религиями, для которых постулат о божественной природе морали фундаментален; и по обратную сторону от науки, потому что именно учёные — одни из самых этичных людей в мире. Стеклянная стена морали это не окружающая науку преграда, а внутренняя граница каждого учёного, с проявлениями которой — ethical issues emerging from advances in biology and medicine — наука и решила иметь дело в рамках биоэтики.

А сама этика была стыдливо упрятана под крышу философии, которая как Хаффлпафф мира наук, берёт к себе тех, кто больше нигде не пригодился — не слишком этичное поведение в адрес этики.

И не очень научное поведение со стороны науки — это как если бы Исаак Ньютон вместо закона всемирного тяготения сформулировал бы закон падения яблок.

Если мораль, как минимум, достаточно реальна, чтобы быть одной из забот науки — заботой науки должно статьи выяснение того, что за моралью всё-таки стоит.

Что такое мораль

Слово «мораль» происходит от латинского слова mos, означающего манеру человека себя держать и вести, затем трансформировавшегося в moralis, означающего «подобающее поведение», «следование обычаям».

Отсюда же возникает «мораль» в значении боевого духа — видимого проявления настроений солдат, выражающегося в их поведении. Кстати, слово «аморальный» встречается тоже только в контексте оценки поведения. Иными словами, слово «мораль» означает не систему ценностей человека как таковую, а то, как человек её выражает (acting out) своим поведением.

Что логично — другого способа получить представление и системе ценностей, его подлинном представлении о том, что такое хорошо — и что такое плохо, как правильно поступать — и как поступать неправильно, — кроме как по его поступкам; по выбору, который делает человек, например, получив слишком большую сдачу в магазине — вернуть лишнее кассирше или нет?

То есть, мораль — это система ценностей человека, выраженная в его поведении. Мораль — это не абстракция, а вполне реальный поведенческий феномен, наблюдаемый в каждом человеке; что делает вещественной и понятие общественной морали — основанной на совпадающих проявлениях морали в поведении большинства.

Две важные особенности морали, без упоминания которых не получится двигаться дальше:

- В поведении каждого дееспособного человека есть моральная составляющая вне зависимости от того, осознаёт он это или нет. Жизнь постоянно подкидывает моральный выбор: как повести себя с тем, кто от тебя зависит, как повести себя в отношении другого в отсутствие свидетелей, как поступить в случае опасности, грозящей кому-то ещё и т.д. — любой выбор в ситуации морального выбора выражает мораль человека, его сделавшего. Мораль — это выбор, который делает человек в ситуации морального выбора.

- Поступки человека открывают его мораль не только окружающим, но и ему самому. Многие люди знают разницу между собственными представлениями о том, как они себя поведут в той или иной гипотетической ситуации — и тем, как они на самом деле поведут, если окажутся в подобной ситуации уже в жизни. Именно об этом феномене говорит доктор Фил, когда рассказывает, как человек приобретает самооценку. Часто поведение человека оказывается сюрпризом для него самого, и неважно — приятным, или нет: важно, что мораль человека не только ему присуща, но ещё и изначально незнакома.

Именно это увидел Аристотель в IV веке до нашей эры: что каждый человек, неизвестно откуда, имеет в себе заложенную программу поведения в ситуации морального выбора — например, при виде падающего: кто падающего подтолкнёт, кто-то — протянет ему руку, — и попытался разгадать, что за этим стоит, выделив изучение морали в отдельную дисциплину под названием этика.

Предпринятая им попытка познания и описания устройства, логики и законов морали обернулась одной из долгих загадок и, казалось бы, безнадёжных загадок в истории, потому что задача, которую он перед собой поставил, была заведомо нерешаема без знания о генах и естественном отборе — то есть, минимум ещё 2200 лет.

В режиме ожидания Дарвина этика превратилась в битву фанфиков — за неимением данных пробелы заполнялись домыслами, например, о божественном происхождении той или иной моральной нормы, принимаемой за константу.

- Иными словами, появившись с целью разгадки природы морали, этика так и не вышла в своих объяснениях за рамки домыслов.

- Впрочем, реальная ценность этики заключается в разработке и изучении рукотворных этических систем.

Это означает, что все известные на сегодняшний день системы этики, системы ценностей и норм, по большей части, рукотворны. Причём, вне зависимости от целей своего создания — будь то сочинение новой этики с нуля, или же очередная попытка разгадать устройство морали — ни одна из них не учитывает открытий генетики и эволюционной психологии, без которых ни объяснить мораль, ни разработать эффективную модель с нуля не представляется возможным.

- Имеющей право претендовать на окончательность и верность системы этики до сих пор не было создано, как не было и самой возможности это сделать;

- этических констант не существует. Моральные возможны — но не доказаны, а без этого любые этические постулаты — не более, чем переменные;

- иными словами, нет ничего святого;

- поэтому ставить любые этические постулаты под вопрос не только можно, но и нужно.

Но что именно значит «ставить под вопрос»? Это значит, чтобы разобраться с тайнами этики — необходим научный подход. То есть, этику необходимо вытащить с задворок философии и подойти к вопросу её изучения максимально научно, то есть, вновь сделав её наукой (наукой называется знание в определённой области, получаемое с применением научного подхода).

Этика — одна из востребованных наук начала XXI века

В том, что этика является наукой не уверены даже те, кто её изучает или сталкивается с проблемами этики в своей деятельности.

Вклад науки в жизнь людьми приравнивается к их значимости: растущая скорость технических перемен повышает ощущение важности стоящих за ними естественных и прикладных наук, тогда как эффект открытий гуманитарных дисциплин менее заметен, некоторые из них настолько давно не приносили новостей, что становятся синонимами бесполезности.

А этика в научном контексте для многих ещё и является раздражителем. Будь этика официально в числе наук — за ней бы точно пришла толпа с факелами, требуя жертвы в расплату за Плутон.

Образ толпы с факелами, хоть и метафоричен, но также актуален в эпоху, когда люди деловито обсуждают, как лучше организовать визит на Марс, как и во времена, когда они боялись заплывать на кораблях слишком далеко в океан, чтобы их через край Земли ненароком не смыло. Потому что толпа никуда не делась: вместо факелов — фонарики на смартфонах, с которых толпа собирается теперь уже онлайн.

И это не менее важный показатель динамики развития наук, чем марсианские планы.

Ускоряющийся технологический прогресс показывает потенциал естественных наук, а пробуксовывающее социальное и культурное развитие — это цена застоя наук социальных и гуманитарных.

Этические проблемы всегда являлись частью объективной реальности, влияя на неё, оставляя последствия и даже выразимые экономически — это с моралью деньги плохо сочетаются, а посчитать стоимость этических издержек, например, вполне реально.

Один из самых насущных примеров сейчас — политика, которой руководствуются онлайн-платформы массовой коммуникации (в первую очередь, социальные сети и социальные медиа), регулируя отношения между своими пользователями, со своими пользователями — и даже внутренние отношения в своих командах.

Общее положение вещей можно описать как глубокий раскол в условиях идеологической монополии политкорректности. Ситуация похожа на увязание в зыбучих песках, когда каждое движение приводит к ухудшению положения — и начинает выглядеть безнадёжной; хотя никогда таковой не являлась.

Проблема политкорректности возникла целиком из-за подхода к феномену этики как политическому явлению. Это проблема ошибочного языка описания, а не неописуемости самого явления.

Что такое политкорректность

Политкорректность — это секулярная система этики, основанная на защите слабейшего, угнетённого в борьбе с неравенством, возникшая в политическом движении новых левых.

Новые левые — это берущее начало в конце 50-х западное политическое движение борьбы за социальную справедливость.

Новые левые стали попыткой ребрендинга социализма — термина, искомое значение которого к тому моменту уже давно было подменено не имеющим ничего общего ни с социализмом, ни с марскизмом, ни с левой идеей вообще сталинизмом.

В конце 50-х первое поколение, не заставшее Мировую войну, по крайней мере, в сознательном возрасте, подрастало среди огромного количества других законсервированных проблем общества, борьбе с которыми было суждено стать войной послевоенного поколения.

С другой стороны, последствия сталинизма — включая как подавленнное Советским Союзом Венгерское восстание 1956 года, так и осуждение культа личности Сталина, произошедшее на XX съезде КПСС в том же году, — подтолкнул «новых левых» к возврату к этическим истокам марксизма — гуманистическим идеалам XVIII–XIX веков, — и перезапуску левой идеи из сохранённой версии, предшествовавшей тому, как у «старых левых» «что-то пошло не так».

Новые левые оказались эклектичным движением: они объединяли активистов, боровшихся за гражданские и политические права, права женщин, против расовой дискриминации, против преследований за сексуальную ориентацию, полицейского произвола, колониальных войн, начала войны с наркотиками etc. Это были оригинальные Social Justice Warriors.

Среди них не было единства ни в отношении идеи классовой борьбы, ни в отношении советской символики, хотя серп и молот были, де-факто, символом сталинизма — то есть, как раз-таки, символом подмены социализма на полную свою противоположность.

Это была борьба против господства этики нравственности неравенства, закрепляемого иерархической структурой общества, ответом на которую стала зеркальная трактовка проявления любого неравенства как формы угнетения — краеугольного камня в основе этики политической корректности.

Политкорректность — это этика социальной борьбы, этика движения новых левых, выработанная в ходе столкновения с этической системой их отцов и дедов.

Это этика, основанная на моральных ценностях движения, совершившего в 60-е сексуальную революцию, победившего в сражении расизм, гомофобию, милитаризм etc. Это не значит, что в 70-е ничего этого уже не было — это значит, что этика, в 50-е являвшиеся господствующей, в 60-е имевшая на своей стороне достаточно защитников, убеждённых в своей моральной правоте, в 70-е уже были маргинилизированы — например, идеи превосходства белой расы (white supremacy) продолжают существовать и по сей день — но их носители не рискуют открыто претендовать на моральное превосходство или равнозначность идеям равенства людей всех кровей и цветов кожи.

Это разница между борьбой двух позиций — и сокращением дистанции между ними. Даже когда линия фронта, разделявшая людей, исчезает — расстояние между ними никуда не девается само по себе. Но это уже забота послевоенного времени, требующего системы ценностей, поощряющей сотрудничество и терпимость.

В этих обстоятельствах этика борьбы — пусть даже за правое дело, за социальную справедливость — становится уже деструктивной, потому что при взгляде через призму политкорректности — вот она, линия фронта, на месте, и никуда не исчезала. В результате, этика стороны, победившей в борьбе систем ценностей, из инструмента победы превращается в инструмент раскола.

За отсутствием настоящей борьбы за настоящие идеалы, сценарии, в которых воспроизводится сценарий социального конфликта, становятся всё абсурднее: политкорректность функционирует уже как раковая опухоль, пускающая метастазы в виде новых саморазрушительных конфликтов.

В движении, начавшемся со Стоунволла, Розы Паркc, Мартина Лютера Кинга, само понятие борца за справедливость (Social Justice Warrior) теперь — самопародия, издевательское сокращение SJW, а их фронт — твиты из нулевых и фотографии из восьмидесятых.

Политкорректность в XXI веке

По всем признакам, к рубежу тысячелетий политкорректность уже начинала сходить на нет, но тут случилась революция — лучший подарок для всякого левого — Web 2.0, революция социальных сетей, неожиданно оказавшаяся благодатнейшей почвой для ренессанса идеологии политкорректности, с новой энергией рвущей коммуникационную ткань противоречиями уже в XXI веке.

Большим скандалом обернулось увольнение в 2017 году «Гуглом» Джеймса Дамора, инженера и биолога по образованию за то, что в аналитической записке, составленной по просьбе коллег, он упомянул о биологически обусловленной разнице в психологической предрасположенности людей разного пола к разным родам деятельности — иными словами, что женщин в софтверной разработке меньшинство, потому большинство нашли себе занятие поинтереснее.

В аналогичной ситуации и Twitter, а с ним и YouTube: банятся блоггеры, демонетизируются видео — и всё это происходит в очень нервной обстановке, потому что на каждого пользователя, согласного с происходящим, найдётся по юзеру, небезосновательно упрекающих проводимую сервисами политику в разных грехах против здравого смысла.

Интернет, ещё недавно бывший пространством, предоставленным самому себе, в значительной степени организуемым самоорганизацией, вдруг превратился в поле битвы священной инквизиции с еретиками, которых уже почти буквально пытаются в «Гугле» забанить.

Этот разворот был бы крайне драматичен, не будь он так ироничен: создателем большинства социальных сетей являются довольно асоциальные люди.

И Джек Дорси, придумавший Twitter, вдруг оказался в ситуации инженера-актустика, спроектировавшего новую сцену Мариинки, которому вдруг объявили, что с этого момента он даёт по два концерта в неделю, подменяя Гергиева в качестве дирижёра.

Как он попал в эту ситуацию? Ведь долгое время Twitter, как и Facebook, как и YouTube, и многие другие платформы прекрасно ощущали себя в роли платформы, и вмешательства в жизнь коммьюнити, по большей части, ограничивались разруливанием копирайтных претензий.

В каком-то смысле это были беззаботные языческие времена сродни жизни обитателей Карибских островов до высадки Колумба на их берегу. В лице политкорректности анархичное пространство эклектичных языческих верований впервые столкнулось с силой организованной этической системы.

Политкорректность — не проблема, а симптом

Винить политкорректность в том, что она из себя представляет — глупо.

Даже идеи проходят естественный отбор, в результате которого системы ценностей обретают определённые эволюционные механизмы выживания (не напрямую, а посредством их носителей, разумеется).

Если врагом является само неравенство, мало лишь не давать слабых в обиду, мало их через позитивную дискриминацию, affirmative action поднимать выше по иерархической лестнице — нужно стыдить любое стремление к успеху и росту тех, кто уже выше, кто был менее угнетён или вообще не считается за угнетённого — ведь это тоже увеличивает неравенство.

Собственно, в этом ключевое отличие политкорректности от обычного такта: недостаточно вести себя порядочно, не зарабатывая свой успех ценой чужой беды — когда цель равенство, а не свобода, то невозможно быть свободным от вины угнетателя, возникающей из самого факта неравенства, вины за white privilege, например, или соучастие в патриархате.

Парадокс политкорректности. Политкорректность возникла в борьбе за социальную справедливость — это этика военного времени, основанная на ценностях социальной борьбы — поэтому любая ситуация через призму политкорректности выглядит противостоянием, что в мирное время оборачивается абсурдом.

Например, если социальным злом признаётся fat shaming, то политкорректность встаёт на стражу угнетённых людей с лишним весом, страдающих, например, от неравенства в области личной жизни, секса и знакомств — против, получается, всех остальных.

И с этой точки зрения, простого отсутствия fat shaming и боди-позитивного отношения к людям любых фигур и телосложений мало — для этого бы хватило и обычной корректности; в парадигме политкорректности злом является любое усугубление неравенства, поэтому накачать собственный пресс — тоже fat shaming, ведь это увеличение дистанции > усугубление неравенства > ещё более печальное положение угнетённых лишним весом на дейтинговом фронте.

Этика равенства требует от того, кто «равнее других» чуть-чуть пригнуться, скукожиться, чтобы уменьшить дистанцию, а не преувеличить её.

Реальная причина роста этой раковой опухоли — полное отсутствие здорового этического иммунитета. Увлечённые прогрессом техническим, люди совершенно не заметили, что прогресс идейный во многих аспектах замер в XIX веке — вся современная левая идея, выросшая из «новых левых», попытавшихся переустановить идею с нуля, то есть, с философского фундамента, на котором стоял ещё Карл Маркс, упуская из виду такие мелочи, как 200 последующих лет развития представлений о человеческой природе с точки зрения биологии — которые должны бы, по идее, быть включены в новые релизы этических систем, но этого не происходит — потому что новых релизов не было: общество XXI века ушло в онлайн, наделяет юридической субъектностью роботов, решает дилеммы клонирования, гадает, какой окажется встреча с ИИ — и при этом пытается регулировать громадную сферу общения на основе идей XIX века, уже два века наяривая шарманку левые против правых, социалисты против фашистов, либералы против консерваторов — которая, кстати, отлично ложится на племенные инстинкты первобытного человека, умудряясь ещё сильнее архаизировать дискуссию, которая итак представляет собой 200 лет дня сурка.

Как политкорректность нашла путь в область некритичного восприятия компаний

Пользуясь идеологическим вакуумом относительно атомизированного по структуре коммьюнити, Social Justice Warriors принялись раскачивать лодку, создавая и спрос, и предложение одновременно: все публичное сетевое пространство превратилось в непрерывный генератор праведного гнева, возмущения и оскорблённых чувств, направленных как вовне, высказываясь, не без содействия медиа, ни много ни мало, как бы от лица целого интернета: интернет то, интернет сё — на любую активность за его пределами, — так и вовнутрь, в полном соответствии с парадигмой этики военного времени, превращая любое коммуникационное пространство в по ту и по эту сторону фронта, вовлекая всё больше юзеров, пока не охватят достаточно много пользователей, вызвав у них эмоциональную реакцию на свою активность — и неважно, положительную или отрицательную — важно, что в какой-то момент в «Твиттере» уже достаточно много людей, которых достали SJW — или которые поддерживают SJW: раскол на два лагеря успешно завершён, и многие юзеры, особенно по «ту» сторону фронта даже сами не поняли, как они оказались приписаны к некой идеологической идентичности, но трайбализм в человеке укоренён настолько фундаментально, что достаточно и такого ненавязчивого приглашения, чтобы первобытные социальные инстинкты перехватили управление поведением на себя.

В результате, пространство, на котором этические дискуссии не выходили за пределы частных разборок, превращается в Верденскую мясорубку систем ценностей — и SJW, находя всё новых и новых виновных перед трибуналом политкорректности, создают, одновременно, и спрос — видимость огромных, катастрофического масштаба, этических проблем: дискриминацию, харарсмент, хейт спич, травлю, клевету, неуважение, оскорбления, — а также поднимающую голову идеологическую угрозу — пробуждающуюся фашистскую гадину, антисемитизм, ультраправый активизм; и предложение — то есть, свою систему ценностей как модель для организации взаимоотношений коммьюнити и платформы, конструктор из элементов и принципов, из которого уже можно было можно собрать необходимые политики, регулирующие контент, взаимоотношения пользователей на платформе и платформы с пользователями.

А чтобы намёк был понятнее, разумеется, сама платформа тоже должна подвергаться нещадной критике за моральное попустительство как за соучастие, подталкивая к неизбежному выбору системы ценностей, руководствуясь которой платформа сможет перейти к активным действиям.

Тут-то и оказалось, что, за исключением хтонического ужаса ультраправой идеи и торжествующего анархизма ультралевого Анонимуса, более всего смахивающими на «общепринятые моральные нормы» оказались идеалы политкорректности под защитой воинов социальной справедливости.

Привилегия святости — присваивание определённым идеям атрибута святости, который глушит критическое мышление, обеспечивая освящённым идеям беспрепятственное передвижение под защитой. То ли баг, то ли фича человеческого сознания, во все прежние эпохи обеспечивавшие благополучие жреческого сословия.

Начав замечать, как работают триггеры, переводящие реакции людей в режим «это святое», отключая критическое мышление, — замечаешь и тревожно большое число вариантов до сих пор действующих триггеров в ходу — впрочем, старые ценности, вроде «патриотизма», уже явно выдыхаются.

Успех политкорректности, в частности, состоит в том, что ей тоже, каким-то образом, удалось проникнуть в «святая святых» и закрепиться в привилегированной области некритичного восприятия.

Их давлению гикам было нечего противопоставить — и не было причин это делать: они знали, что есть какая-то моральная норма, и, за неимением альтернатив, они решили, что политкорректность — эта норма и есть. И один за другим, гиганты индустрии открыли свои ворота SJW, принимая их веру, ценности и сторону на поле вечной битвы за социальную справедливость.

Речь, по сути, о доступе к этическому ДНК этих компаний, которые позволили политкорректности отредактировать их моральный геном: базовые принципы политики сервисов в управлении коммьюнити — какое поведение считается приемлемым, какой контент считается приемлемым, на какие жалобы юзеров и какими санкциями реагировать.

Возможно, секретом вновь удавшейся эксплуатации этой уязвимости является применение отмычки «святости» на организациях, а не конкретных людях — организации, в среднем, склонны вести себе трусовато и бояться шума больше, чем убытка, потому что поведение организации — всего лишь функция от поведения лиц, принимающих решения; а в корпоративной среде рациональным выбором между решительностью, когда всё внимание приковывается к одному топу, и весь груз ответственности оказывается на его плечах, и трусостью, которую легко можно не принимать на свой счёт, — иными словами, выбор между принятием ответственности и её сливом с размазыванием её на весь коллектив — часто оказывается выбор слива.

Тем не менее, масштабы слива как динамичных и демонстративно горизонтальных по механике принятия решений компаний вроде Google, Twitter, так и традиционных корпораций типа Coca-Cola всё же выглядят, порой, гротескно утрированными — способность точечно заглушать критическое мышление и готовность разменивать психологическую атмосферу в команде и даже, частично, публичную репутацию, позволяя продавцам невидимого товара выполнять их ритуалы по призыву диверсификации, утягиванию неравенства и изгнанию злых духов микроагрессии прямо на территории кампуса выглядит откровенно пугающе.

Помимо ущерба репутации, атмосфере в коллективе (особенно в этом отличился Google, в котором сотрудники оказались зажаты между тренингами по гендерной диверсификации и запуском подцензурной Компартии Китая версии поиска) компании ещё и буквально сливают гигантские средства на содержание безумного штата модераторов. Сейчас рекорд по расстоянию уехавшей крыши с большим отрывом держит Facebook — впрочем, в их случае, это не столько колдунство SJW, сколько попытка заглушить голоса из американского Конгресса, упрекающих Цукерберга в попустительстве пропаганде иностранных государств, ведущейся рекламными инструментами «Фейсбука»: «Ла-ла-ла, ничего не слышу, очень много новых модераторов добавили, тысячи их».

При этом, чтобы противостоять этому ценностному «взрыву из прошлого» не нужно даже особо стараться, и создавать новую идею или новую философию: достаточно поставить под сомнение ту, с которой уже приходится иметь дело. В отличие от реального ДНК, этическое ДНК абсолютно полностью поддаётся расшифровке и редактированию — чтобы не занести в бизнес XXI века какую-нибудь старую идейную болячку из XIX столетия.

Наука спешит на помощь: этический консалтинг

Любая этическая система со времён Аристотеля и по сегодняшний день полна изъянов. И её можно и нужно подвергать критическому анализу, не принимая на веру ни одного постулата, ни одной заповеди — причём, глубина допилки системы ценностей зависит от желания, умения и фантазии — как «Тачка на прокачку» в гараже хорошего тюнингового ателье: что, если прогнать те же ценности политкорректности (а заодно и консервативные, и ультраправые) через открытия последних 150 лет в психологии, генетике, бихевиоризме, математике (проверив, как старые идеи прореагируют с теорией игр, например) и экономике?

Так ведь можно нечаянно получить набор этических установок, учитывающих всю полноту нынешних знаний о природе и поведении человека, которые уже не будут раскалывать аудиторию на лагеря самим фактом своего существования — да ещё и, поди, помогут повысить качество и уровень комуникации пользователей на платформе.

Если подойти к разработке политики модерации, и системы ценностей в её основе осознанно и методично, а не как к прыжку веры — страшно, но выбора нет, была не была — то и результатом будет инструмент развития коммьюнити, а не жертвоприношение богам эгалитаризма.

Можно вообще выкинуть политкорректность и взять любую другую философию или систему ценностей на выбор, хоть наугад — ревизия с учётом поступивших с момента её основания научных сведений из любого мракобесия может сделать вполне адекватную и полезную рабочую систему ценностей.

Каждый бизнес, который в какой-то момент сталкивается с необходимостью учитывать в своей деятельности не только законы страны, экономики и физики, но и представлениями о том, что такое хорошо и что такое плохо, может собрать собственную систему ценностей, потому что констант в морали очень мало, а в этике и вовсе нет ни одной — фундаментальность принципов заменяется их высокопарностью: все постулаты, которые прячутся за ореолом святости — первые кандидаты на выход из храма.

Но мало какому бизнесу это может понадобиться. Зато что нужно всем — это взять критический подход на вооружение; даже приняв в качестве корпоративной системы ценность идеалы политкорректности, всегда можно вычеркнуть или переписать пару-тройку пунктов правил, даже рискуя их консистеностью, ради их лучшей перевариваемости.

Как только бизнесы начнут смотреть на предлагаемые моральные императивы теми же глазами, как на коммерческие предложения, оценивая их по тем же критериям, что коммерческие предложения, а не по яркости праведного огня в глазах или твёрдости в голосе праведника — количество коммивояжёров чистейших идеалов резко пойдёт на убыль, только одним этим резко улучшив психологический климат любого коммьюнити.

P.S. Сейчас у человечества уже достаточно знаний, чтобы, если не решить аристотелевскую задачу объяснения морального поведения, то, как минимум, предложить полноценную гипотезу о природе морали, основанную на эволюционной психологии. Но перспективы развития этики как науки на этом не заканчиваются.

Научная теория морали, дающая полное представление о природе морали — это фундамент для настоящего развития этики, как науки уже не объясняющей мораль, а развивавающей её.

План публикаций:

- Это первая часть этического анализа проблемы политкрректности — PC и бизнес.

- В продолжении речь о пойдёт о том, что должно придти на смену политкорректности.

- Биологический фундамент этики. Гипотеза об эволюционном происхождении морали.

- Методология этики. Как формализовать мораль.

- Будущее этики. Перспективы осознанной пересборки морали.

Поддержать цикл можно, задонатив чуть ниже v

Комментарии (130)

DrunkBear

28.02.2019 11:20Заготовил попкорн и жду, когда все до конца наедятся упоротыми SJW и маятник качнётся обратно. Только закрадывается подозрение, что случится это не раньше очередного кризиса, это в сытые годы общество может позволить прислушиваться к фрикам в ущерб здравому смыслу, но и мне в это время станет не до попкорна.

PS и как наука-таки спасёт? Абстрактным этическим консалтингом?

jrthwk

28.02.2019 11:54>и как наука-таки спасёт?

Создаст Скайнет и та наконец-то покончит с кожаными мешками.

a_e_tsvetkov

28.02.2019 12:37Похоже вместо попкорна лучше запасаться солью и спичками. Ну и про флешку с копией интернета не забыть.

andorro Автор

28.02.2019 13:00PS и как наука-таки спасёт? Абстрактным этическим консалтингом?

Что тут абстрактного? Первый совет абсолютно практичен: этическая система — не святое писание, её не обязательно принимать «как есть», со всеми перекосами PC-этики, а можно и нужно редактировать и адаптировать.

Это, вроде бы, очевидно — но если бы это на самом деле было так очевидно, всех противоречий бы просто не было — отторжение значительной частью аудитории YouTube и Twitter конкретных правил их новой политики модерации как раз следствие слепому переносу всего, что душе SJW угодно.

DrunkBear

28.02.2019 13:08Хорошо, меняю вопрос: как и когда наука сможет изменить, например, правила модерации ютуба?

Ну поотторгала на кухне «значительная часть аудитории» новые про-sjw правила, и что?

Удалили клиент youtube и стали смотреть видосики в браузере?

Повозмущались в закрытом блоге?

Ушли сами и друга Колю забрали?

vassabi

28.02.2019 13:15наука может предложить каждому свой ютуб со своими правилами модерации. А дальше — кто кого перетянет. Лично я вангую, что под давлением все новых ограничений и правил, они введут премодерацию, и это будет началом их конца.

andorro Автор

28.02.2019 13:25А как политкорректность стала законом интернет-тайги в первую очередь?

Вернитесь к пункту «Как политкорректность нашла путь в область некритичного восприятия компаний» — о том, как SJW создают давление спроса и, одновременно, предлагают PC-этику как ответ. Вы думаете, YouTube начал банить определённые каналы внезапно, потому что всегда об этом мечтал? Это реакция на давление. При этом, их выбор породил определённое противодействие — которое они могут игнорировать, потому что в существующей парадигме люди, которые против PC-этики могут выразить себя либо в формате правой, либо ультраправой этики просто потому, что других форматов нет, что позволяет списать протест на расизм, фашизм, шовинизм и прочие прелести правого фланга.

Тут есть два возможных сценария:

- проактивный, со стороны компаний (и крайне маловероятный) — осознавая, что PC-политика не улучшает мораль, а раскалывает их собственное коммьюнити — взяться за осмысление и переосмысление постулатов PC-этики.

- естественный — этическая рефлексия раздражённого большинства, которое сейчас лишено своего голоса, позволяющая формализовать их моральный запрос на языке этики; и, по мере прогресса этой работы, с этой этической системой будут ассоциировать себя больше и больше людей, выравнивая давление с PC-культурой, и на каком-то уровне администрация сама будет рада перейти на более взвешенную и адекватную систему, которая устраивает большинство юзеров, а не раскалывает их.

DrunkBear

28.02.2019 14:01Когда это политкорректность стала законом?

зашёл на 9gag, reddit и имиджборды — всё в порядке, политкорректность сидит в загончиках под наблюдением модераторов-санитаров.

То, что SJW пушат её как закон и лезут в любую щель, потрясая оскорблёнными фетишами и защищая тех, кто этого ну совсем не просил, как например grid-girls формулы — это один процесс.

То, что в модераторы сообществ лезут альтернативно гениальные существа для доступа к большому банхаммеру и естественно, ради всеобщего блага ( версии 3.21sjw) — это другой вопрос.

Но ключевой момент не в этом — большинство разобщено и в общем, смотрит на брачные танцы sjw, радикальных феминисток с шерстью наголо и прочие гей-парады весьма спокойно — момент, которого добивались меньшинства с gay (Good -as-you) уже за окном.

А молчание — знак согласия, поэтому естественный путь сработает ещё не скоро.

PS на сколько помню, следующий шаг меньшинств — bety ( Better than you). Проглотит ли молчаливое большинство и это?

andorro Автор

28.02.2019 14:16+1А кто владелец 9gag?

PC пробивается, в первую очередь, там где за проектом стоят крупные корпорации с ответственностью перед акционерами/инвесторами — они самые трусливые.

poison85

28.02.2019 17:03Сдается мне, что конечный источник РС это само правительство, которое уже контролирует крупнейших информационных игроков.

andorro Автор

28.02.2019 18:19На основании чего?

poison85

28.02.2019 18:33Правительсвто хочет сохранить контроль и ослабить сильных игроков или групп, которые могут его потеснить. Поскольку в основе политкорректности лежит социальная борьба угнетаемых против угнетателей, то в идеале она не допускает появления и всячески порицает появление таких сильных игроков, сила как бы распыляется на всех поровну. Разделяй и властвуй.

andorro Автор

28.02.2019 18:44А если конкретику попробовать — какое именно правительство, какие именно игроки и группы, кто эти лояльные?

poison85

28.02.2019 18:55+1Я имею ввиду правительства западных стран, которые и внедряют в своем обществе PC. В остальных странах я ее совершенно не наблюдаю. Лояльные игроки это крупные корпорации. Наибольшую опасность для них могут представлять собственно те, кто объявлен угнетающей группой — белые цисгендерные мужчины, которые могут объединяться в ультраправые группировки.

Вероятно имеет место вырождение элит западного общества, когда власть передается своим детям по наследству, и эти дети оказываются слабее своих отцов. А у власти то хочется остаться.

andorro Автор

28.02.2019 18:57В остальных странах я ее совершенно не наблюдаю

А на западе наблюдаете?

poison85

28.02.2019 18:58Я имею ввиду правительства западных стран, которые и внедряют в своем обществе PC.

andorro Автор

28.02.2019 19:14+1Так что именно вы видите? Приведите пример наблюдения: какое именно правительство, какие именно игроки и группы, кто эти лояльные?

poison85

28.02.2019 19:29+1Правительство США.

Лояльные:

1. Весь крупный бизнес. Стремятся закрепить свое господствующее положение. Опора правительства.

2. Небелые национальные меньшинства, мусульмане. Довольствуются малым уровнем жизни, хоть иногда и бунтуют, легко управляемы, конкуренции власти не представляют. Используются, как таран против нелояльных.

Нелояльные: белые цисгендерные мужчины консерваторы с доходом не выше среднего. Претенденты на большие материальные блага и на власть.

andorro Автор

28.02.2019 19:39И какая там динамика, по-вашему? Как их политкорректность связывает?

poison85

28.02.2019 19:49-3Динамика явно не в пользу тех, кого я назвал «нелояльными». Их численность убывает. Но это и так общеизвестно. Надо объяснять как их связывает политкорректность? Вроде же они объявлены главными угнетателями, на них идет все более сильное психологическое давление, навязывание чувства вины перед угнетаемыми меньшинствами, законодательство в сфере отношений с женщинами против них. Ужесточение законов о харассменте. Наверно много еще чего пропустил. Хотя и этого хватит.

andorro Автор

28.02.2019 20:05+2А почему вы решили, что белые цисгендерные мужчины консерваторы с доходом не выше среднего нелояльны?

Зачем государству их травить политкорректностью? Причём тут крупный бизнес?

И на кого, в таком случае, должно опираться государство, если атакует белых мужчин?

andorro Автор

28.02.2019 22:48+1Заготовил попкорн и жду, когда все до конца наедятся упоротыми SJW и маятник качнётся обратно.

Куда обратно? Обратно к старому-доброму мужскому шовинизму, расизму, гомофобии, white supremacy 50-х?

Тут другая динамика совсем.

vesper-bot

01.03.2019 09:42Обратно — в сторону, когда меньшинств ещё не начинают задевать, но уже не дают им преференций только по факту принадлежности к меньшинству. В сторону, когда на женщин можно смотреть без вероятности попасть под суд за «домогательство взглядом», а обвинения в изнасиловании перестают быть односторонними и с немедленной потерей репутации, даже в случае заведомой клеветы. В общем, в сторону нормального равноправия и равного отношения ко всем людям.

andorro Автор

01.03.2019 11:54Нет, обратно — это к предшествующим этическим системам. А вот просто другая этическая система, сохраняющая важные достижения политкорректности, но основанная на актуальной сейчас морали — это уже движение вперёд, и потребность в этом огромная.

DjSapsan

28.02.2019 11:43Люди не изменятся, никакая наука не поможет. «Новую этику» неважно в какой форме большинство не примет. Мы все консерваторы

Daemonis

28.02.2019 11:49-1Несмотря на консерватизм, большинство стало считать негров и женщин людьми :) Так что новая этика — вопрос времени.

FirExpl

28.02.2019 12:04Это не только вопрос времени, но и вопрос политико-экономической обстановки. Не случись первой мировой войны, возможно женщины до сих пор бы ждали своего равноправия или получили бы его на несколько десятков лет позже. Не случись промышленной революции, когда потребовалось много относительно квалифицированных рабочих рук на заводах, то может быть и такого широкого набора прав у людей не появилось и жили бы в условиях полуфеодального уклада.

yayashitoya

28.02.2019 12:12Несмотря на консерватизм, большинство стало считать негров и женщин людьми :) Так что новая этика — вопрос времени.

Не благодаря же нынешнему SJW в его запредельной форме.

Это случилось на пяток поколений пораньше, чем SJW явлось миру.

Daemonis

28.02.2019 12:21Подозреваю, что сто+ лет назад тоже говорили — «смотрите, какая у нас уже есть классная новая этика, и совсем не благодаря этим суфражисткам» :)

Собственно, мой пост был не в защиту радфема, а просто мысль, что несмотря на консерватизм, этика меняется, и нет никаких оснований полагать, что она не примет какие-то формы, которые сейчас нам кажутся безумными.

vassabi

28.02.2019 12:28по сравнению со сто+ лет назад у нас есть офигенное достижения научного прогресса — противозачаточные и антибиотики.

Если достижения прогресса пойдут дальше, и для полового размножения не нужно будет ни женщин для вынашивания ни мужчин для зачатия, то этика прыгнет очень сильно (и даже не могу предположить — куда. Одни антиутопии )

DjSapsan

28.02.2019 16:25абсолютное большинство изменений происходит благодаря смены поколений, отдельные индивиды практически неизменны

Daemonis

28.02.2019 16:37Прямо на моих глазах водителей научили пристегиваться и пропускать пешеходов. Не за горами сортировка мусора… Меняются люди вполне себе, достаточно изменений условий окружающей действительности.

andorro Автор

28.02.2019 17:23На самом деле, вы оба правы.

Я размышлял над этим самым феноменом — я тоже вижу множество оснований полагать индивидов неизменными, но и способность адаптироваться в людях и себе я тоже наблюдаю, тем не менее. В итоге, я пришёл к такому выводу: у каждого человека есть некий возраст остановки. То есть, он способен к адаптации до определённого возраста — и в этот период может поменять много в плане вкусов, привычек, взглядов — но, в какой-то момент, срабатывает стоп-машина и человек решает: вот, это была моя молодость, тогда были лучшие песни, лучшие фильмы, дальше уже не лучше, а перемены он теперь переносит, а не адаптируется к ним.

К слову, этот порог может наступать рано, я видел признаки подобного уже начиная с 30.

Прямо на моих глазах водителей научили пристегиваться и пропускать пешеходов.

Это, кстати, могут быть как водители в возрасте адаптируемости, так и bias в значительной степени: вы же не следите за одними и теми же водителями — и то, что вам кажется сменой нравов, на самом деле и есть постепенная смена поколений.

sena

28.02.2019 16:03-1Это случилось на пяток поколений пораньше, чем SJW явлось миру.

Смотря где. В США это случилось позже, как раз в 50х-60х. В Германии чуть раньше (в 45м), но только благодаря Сталинизму.

vassabi

28.02.2019 12:22+1считать негров и женщин людьми

не надо все же сгущать краски, их всегда считали людьми.

Они не имели определенных прав — это да. Они получили больше прав — тоже верно. Но они всегда считались людьми.

Вот например — вы детей считаете людьми или нет?

Они не имеют права голосовать, за свои проступки они напрямую не отвечают (до достижения определенных возрастов), часто — путешествуют по документам их опекунов и т.д. Но ведь это все же люди, не так ли?

NeoCode

28.02.2019 12:07Люди не изменятся сами, но людей можно изменить искусственно. Подобно тому, как случайная мутация сделала из обезьяны существо, ставшее впоследствии человеком, так и из человека можно сделать существо более совершенное. Только для этого не нужно ждать случайных мутаций, теперь у нас есть разум и наука.

Прикол в том, что большинство будут против (возможно мы это увидим даже в голосовании за этот комментарий). Люди действительно консерваторы, и сама мысль измениться самим (и тем более таким "экстремальным" способом) им не понравится.

andorro Автор

28.02.2019 12:45Если вы решили, что задача этики — фантазировать об этике мечты, то вам нужно вернуться на первый шаг и начать с определения этики. А фантазировать об этике мечты никакая наука не нужна — это то, чем под эгидой этики 2300+ лет люди и занимались.

Тем временем, мораль эволюционирует — и я описываю в статье как раз один из примеров, как в 1960-х произошло столкновение морали ещё довоенной с послевоенной, завершившееся победой движения, движимого энергией новой морали, и его этики — политкорректности, нынешний конфликт с которой — просто выражение спроса на обновлённую этику со стороны следующих поколений, и формализация этого запроса, который позволит разграничить PC-этику с этикой следующего поколения — это вполне посильная задача.

И легко проверяемая — если эта задача будет выполнена корректна, то люди сами увидят, что новая версия этики им подходит. А пытаться навязать людям какие-то этические ценности — это бесполезное и ненаучное занятие из арсенала идеологий и религий.

fpir

01.03.2019 11:27+1Так, науке наплевать на Ваше принятие. Если она настоящая наука то отбирает теории на основе имеющихся фактов и делает верные предсказания. Если наука делает верные предсказания, то Ваш «консерватизм» будет вашим недостатком, а «новая этика» будет давать эволюционное(в широком смысле) преимущество. Ну и тут можно начинать отрицать эволюцию.

vassabi

28.02.2019 12:09С одной стороны — я за рынок и его невидимую руку, но с другой стороны — я за то, чтобы эту руку не применять по любому поводу.

В частности — при принятии моральных и этических решений.

Рынок очень хорош для достижения вашей цели — он может предложить много дешевых\быстрых\ и т.д. путей для этого. Но рынок не должен предлагать вам ваши же морально-этические ориентиры, потому что может быть вы их не продадите подешевке, но вы не сможете поручиться за всех взрослых (я уж молчу про детей).

Мне, кстати, иногда кажется, что именно изза рынка и расплодились эти SJW — большому бизнесу проще купить индульгенцию, чтобы они отстали (должностями и отступными в судебных исках, увольнением одного-двух сотрудников), чем ставить на кон свою репутацию. А на эти деньги и «ах моська, знать она сильна, что лает на слона» — они только усиливают свои позиции…

DrunkBear

28.02.2019 12:33-1То есть сейчас выигрышная стратегия — говорить всем, что твой гендер — это «женщина, запертая в мужском теле, ещё не готовая сменить пол, но при этом лесбиянка», что увеличит зп, шансы при приёме на работу и уменьшит прессинг со стороны SJW и всех этих радикальных «стрелочка не разворачивается»?

vassabi

28.02.2019 13:07ну вот в спорте сейчас этот вопрос встал довольно остро: трансгендеры бьют мировые рекорды женского спорта.

andorro Автор

28.02.2019 13:38Это ещё один пример адаптации PC-этики as is, с её бескомпромиссным стремлением к равенству в ситуации, когда требуется понимание возможности проводить черту.

sptor

28.02.2019 14:54с её бескомпромиссным стремлением к равенству

При этом вот парадокс, которого многие пламенные борцы за равенство для всех и каждого, абсолютно не замечают (или замечают, но закрывают на это глаза) что во многих случаях результатом является не декларируемое равенство, а как раз усиление неравенства и стремление уменьшить дискриминацию для одной группы, в качестве метода почему-то постоянно использует такую же дискриминацию, но уже другой группы.

andorro Автор

28.02.2019 15:21Попробуйте прочитать статью.

sptor

28.02.2019 15:38Я почитал и вобще-то согласен что есть ситуации когда должны быть некие пределы, это было не к статье, а в принципе, комментарий, о том как выглядит эта самая политкорректность если смотреть даже с позиций декларируемых ей целей. Ну и экстремисты с обеих сторон между собой отличаются мало, особенно в смысле методик внедрения/реализации своих идеалов и целей.

andorro Автор

28.02.2019 15:49Про это я тоже рассказал — политкорректность родилась в социальном протесте 60-х, и в контексте борьбы с господствующей силой она была эффективна. Все проблемы начались, когда она перешла в мирное время.

с позиций декларируемых ей целей.

Система этики не может декларировать никаких целей, это абстракция, формализация морали. Мораль тоже никаких целей не декларирует.

sptor

28.02.2019 16:00Под декларируемыми целями имелась в виду та самая абстракция, которая и воспринимается как цель, сторонниками этой системы и так декларируемая ими, как мне кажется.

andorro Автор

28.02.2019 16:13Скорее, цели могут вдохновляться определённой моралью/ценностями: например, этика человека включает в себя нетерпимость к любому неравенству — и он уже сознательно, на основании этой ценности, декларирует стремление к абсолютному равенству.

sptor

28.02.2019 16:47Так это то, о чем я и писал, это взаимосвязаные вещи, можно трактовать и так и эдак. Декларации это хорошо, но вот человек декларирующий абсолютное равенство, должен понимать, что на то оно и абсолютное, и потому он, формально не может допускать действий ограничивающих чье-то право, мнение или тому подобное, без того, чтобы допускать подобные же действия по отношению к себе.

andorro Автор

28.02.2019 18:28Это причинно-следственные связи, их нельзя трактовать и так, и эдак.

человек декларирующий абсолютное равенство, должен понимать, что на то оно и абсолютное, и потому он, формально не может допускать действий ограничивающих чье-то право

- Во-первых, кому он должен?

- Во-вторых, в основе политкорректной системы этики лежит гипотеза не об абсолютном равенстве прав и возможностей, а равенстве положения самих людей. Никто не должен быть богаче, умнее, красивее или сильнее, потому что это угнетение того, кто беднее, глупее, страшнее, слабее. Вот это один из моральных постулатов в основе PC.

- Опровергать этот постулат необязательно — у меня статья итак посвящена его деструктивной роли за рамками контекста социальной борьбы.

- И решается проблема PC всё равно не убеждением носителей этой СЦ (системы ценностей) в их неправоте — это невозможно по самой сути СЦ.

sptor

28.02.2019 23:17Во-первых, кому он должен?

Самому себе в первую очередь — если он реально придерживается принципов абсолютного равенства, а не использует их исключительно как инструмент для достижения целей выгоднях для себя или своей социальной группы. В противном же случае он ничем не отличается от тех, против кого он направляет свой «праведный» гнев. Вы можете сказать почему например «черный» расизм, приемлемей «белого» если они ничем они принципиально отличаются просто направлены на разные группы? Почему лозунг вида «It's OK to be gay» это приемлимо, и даже хорошо, а например «It's OK to be white» имеющий по сути тот же смысл, сразу же объявляется негодным. Или чем феминизм лучше патриархализма? Если отбросить словесную шелуху типа «их обижали, им можно», но тогда тем кого сейчас обижают почему нельзя?

andorro Автор

28.02.2019 23:30«It's OK to be gay» это приемлимо, и даже хорошо, а например «It's OK to be white» имеющий по сути тот же смысл

И какой же тут тот же смысл, по-вашему?

sptor

01.03.2019 09:18Смысл в том, что выбирается некий параметр в общем-то нормальный и делается заявление, что в нем нет ничего постыдного, и нормально соответсвовать этому параметру — если смотреть в общем. Но вот внезапно выясняется что «не все параметры одинаково полезны», правда тогда получается что это не политкорректность, а все та же сегрегация и ущемление правд групп.

andorro Автор

01.03.2019 12:01выбирается некий параметр в общем-то нормальный

По какому принципу вы его выбрали для сопоставления с It's OK to be gay?

«It's OK to be white» имеющий по сути тот же смысл, сразу же объявляется негодным

Приведите пример контекста, в котором утверждение It's OK to be white высказывается в поддержку сегрегируемой и ущемляемой группы?

sptor

01.03.2019 12:24По какому принципу вы его выбрали для сопоставления с It's OK to be gay?

По принципу, что они схожи по форме фактически одно слово изменено, но один считается правильным и видом борьбы за права и равенство, а второй нет.

Приведите пример контекста, в котором утверждение It's OK to be white высказывается в поддержку сегрегируемой и ущемляемой группы?

Я не зря написал выше, что я пытаюсь смотреть с без учета эмоциональных факторов, а с позицие, если можно выразиться, формальной логики, только на саму форму и содержание

Если отбросить словесную шелуху типа «их обижали, им можно», но тогда тем кого сейчас обижают почему нельзя?

Вы же пытаетесь ее снова притянуть. С моей точки зрения эти два высказывания абсолютно равноценны — особенно если принять теорию, что гомосексуализм биологически обусловлен, равно как и цвет кожи, и поменять это крайне сложно и травматично.

Что же для контекста, контекст он перед вами — в виде той самой избыточной политкорректности, когда действительно, как тут уже писали «белые цисгендерные мужчины» по факту ущемляются исключительно по этому признаку.

andorro Автор

01.03.2019 13:55фактически одно слово изменено

Я про это слово и спрашиваю: по какому принципу вы выбрали white для сопоставления с gay?

я пытаюсь смотреть с без учета эмоциональных факторов

Вы сами написали, что It's OK to be white объявляется негодным — ваши слова, что это сегрегация и ущемление — тоже ваши слова. Это уже не «форма и содержание», поэтому я и спрашиваю: что это за ситуации вы описываете?

гомосексуализм биологически обусловлен, равно как и цвет кожи, и поменять это крайне сложно и травматично

Как и иметь по пять пальцев на конечностях. Если бы вы привели в пример It's okay to have five fingers я бы точно так же спросил, в какой ситуации это выражение может встречаться. Но вы выбрали white и написали, что это вызывает ущемление прав. Рассказывайте.

0xd34df00d

02.03.2019 19:07Приведите пример контекста, в котором утверждение It's OK to be white высказывается в поддержку сегрегируемой и ущемляемой группы?

Зачем?

Кстати, немного в сторону — слышали что-нибудь про такую замечательную девушку, как Sarah Jeong?

vassabi

01.03.2019 13:57А если вместе сделать:

«It's OK to be white, It's OK to be black»

«It's OK to be left, It's OK to be right»

«It's OK to be male, It's OK to be female»

тогда норм с «тем же смслом»?

andorro Автор

01.03.2019 14:03Что вы у меня хотите узнать? Я выясняю логику, стоящую за выбором слов конкретного юзера. Вы мне предлагаете теперь и вашу спросить?

sptor

01.03.2019 14:35Я про это слово и спрашиваю: по какому принципу вы выбрали white для сопоставления с gay?

Но вы выбрали white и написали, что это вызывает ущемление прав. Рассказывайте.

По принципу того, что оба слова это некие характеристики применимые к человеку. Ну и просто вспонилась история из Австралии вроде, когда за развернутый плакат с таким лозунгом штрафанули. Именно с формулировками про то что он продвигает white supremacy. То есть по факту права человека который считает, что быть белым это нормально, и желает донести до общества это, ущемляются в этой ситуации, в отличии от прав человека, который считает, что гомосексуализм это нормально, и ровно также желает донести это до общества. Хотя с позиций даже не всеобщего равенства, а даже равенства результатов, про которое вы писали эти два действия должны иметь одинаковый результат, чтобы не возникало ущемления прав одной из групп, если же результат за одно и то же действие разный, это означает что равенства нет.

Вообще это все софистика, и попытки прицепиться к словам. По факту — хотя конечно простых и универсальных решений не бывает — достаточно чтобы никакая из возможных групп не дискриминировалась бы ни отрицательно, ни положительно по неким признакам которые либо невозможно, либо крайней сложно изменить и только.

andorro Автор

01.03.2019 15:07Потому что он точно так же, как и вы, не смог объяснить, какое ущемлённое меньшинство он защищал.

Personally, я против штрафов за плакаты, против ограничения свободы самовыражения подобным образом — здоровое общество должно иметь запас прочности, чтобы пережить чудака с плакатом, не вызывая копов.

по факту права человека который считает, что быть белым это нормально, и желает донести до общества это

Мой фейспалм сейчас было слышно в Австралии.

sptor

01.03.2019 15:26какое ущемлённое меньшинство он защищал.

Дело не в факте защиты — он не должен влиять это второстепенный. А в том, что равнозначные по степени воздействия общества действия оцениваются по разному и только. То есть получается классическое «что можно Юпитеру, того нельзя быку» — при декларации толерантности, разнообразия и прочего.

Мой фейспалм сейчас было слышно в Австралии.

Чем вызвана такая реакция? Что тут не так, почему прайд-парад это нормально, а условный вайт-парад или, гетеро-парад, если придерживаться тематики сексуальной ориентации уже нет? Вы можете внятно и логично объяснить, почему одно и то же действие вызывает столь разную реакцию? Хотя если декларируется толерантность, равенство и прочее, то такого быть не должно в принципе.

andorro Автор

01.03.2019 15:32Вы задали три вопроса подряд, но закрыли комментарий утверждением. Это значит, что вы во всём разобрались сами? Уже услышали, что хотели и вопросов у вас больше не осталось? Если так — отлично, у меня тоже.

Если же вопросы вдруг остались — то пишите уже в личку, проведу небольшой ликбез.

sptor

01.03.2019 15:50Ваш комментарий очень показателен на самом деле — по ряду признаков. На прямые вопросы вы не отвечаете, предпочитая «спрятаться» за абстрактными размышлениями на тему, бесконечными уточнениями и прочим. Я не спорю, это очень удобная стратегия, сам грешен, но все таки хотелось услышать простые и ответы, на задаваемые вопросы, которые я специально даже упростил, написав что побочные факторы мы не учитываем в обсуждении. Если вы не можете ответить так и скажите.

andorro Автор

01.03.2019 17:17Что, в личке дурака валять не так интересно?

sptor

01.03.2019 17:31-1Я просто отдаю себе отчет, что ничего нового я не услышу — в споре двух взрослых людей, особенно в интернете, редко бывает так, что кто-то изменяет свою точку зрения. Ну и я не пишу ничего такого, что стоило бы прятать от публики, более того, открытая дискуссия полезна еще и потому, что сообщество может оценить степень аргументации, и дать свою оценку в том числе.

PS поход в карму тоже показателен кстати :) в смысле уровня аргументации. Ну и с учетом обсуждаемой темы это выглядит еще забавнее — с одной стороны как бы осуждение таких методов другими, а с другой их использование.

0xd34df00d

02.03.2019 19:10Потому что он точно так же, как и вы, не смог объяснить, какое ущемлённое меньшинство он защищал.

А зачем это вообще необходимо доносить? Почему именно в такой формулировке?

Ну и, кроме того, откуда инфа?

Нет, серьёзно, вы очень сильно сейчас натягиваете сову на глобус.

andorro Автор

28.02.2019 12:51Во-первых, невидимую руку рынка не надо, по определению, применять — она работает по умолчанию. Можно пытаться её скорректировать.

С этикой то же самое. Текущее состояние этики, все проблемы — результат отсутствия научного подхода хотя бы к анализу происходящего, не говоря уж о вмешательстве. Хотя, на самом деле, даже осознание происходящего, умение различить несколько разных этических систем в общем замуте уже сделает ситуацию намного более manageable.

По аналогии с рынком — как понимание природы циклических кризисов и верных/неверных действий в их условиях не отменило самих кризисов, но сделало их менее драматично переживаемыми.

0xd34df00d

28.02.2019 17:04Нет, это просто значит, что этическая система должна быть достаточно минимальна, чтобы в нее вписывались и ваши потребности, и потребности остального социума.

nap, например

andorro Автор

28.02.2019 17:34Этическая система не существует в вакууме, она всего лишь формализует мораль индивида. Если в обществе живут индивиды с разной моралью — одной этической системой не обойтись, да и незачем. Это же только инструмент описания/познания — смысл себя ограничивать?

0xd34df00d

28.02.2019 17:55Я к этому математически подхожу — есть какая-то аксиоматика и есть какие-то следствия, не более.

Если одна аксиоматика порождает строгое подмножество утверждений из второй, то вторая заведомо лучше.

andorro Автор

28.02.2019 18:19А можно это ближе к теме объяснить? Что в обсуждаемой теме аксиоматика, что — порождаемое подмножество?

0xd34df00d

02.03.2019 04:49Например, аксиоматика — NAP, порождаемое подмножество — любое поведение, регулируемое свободным договором, скажем.

Или же в другом случае аксиоматика — самоценность уменьшения неравенства и индекса Джини, порождаемое подмножество — адово прогрессивная шкала налогов и всё такое прочее.

Чем первая аксиоматика лучше? При NAP никто не мешает всем желающим собраться в отдельный округ/городок/етц и там добровольно раздавать свои кровные нажитые.

Neuromantix

28.02.2019 14:07+1У этики настолько легкое поведение, что показывать по телевизору трупы можно, а сиськи нельзя, убивать можно, а редактировать геном в плюс — нельзя и т.д. Вся этика на данный момент представляет кучу мусорного легаси в виде кусков религий, последствий нацизма, бредней викторианской Англии и сказок Маркса. И из этой каши рождаются все новые и новые твари — каждая последующая хуже старой.

Все эти разговоры о равенстве идут только на словах, а на деле равенство ограничивается по принципу бочки Либиха — все должны равняться на слепоглухонемого безногого и безрукого анацефала-дауна, потому что стоит стать чуть выше — и начинаются вопли. В реальности никакого равенства нет — колоду немного перетасовали и поменяли людей местами. Ну и крайне желательно все разговоры о нравственности вести либо в местах, как можно дальше отстоящих от реальных проблем (не надо трогать проблемы типа прав женщин в исламских странах), либо апеллировать к тому самому легаси (запретим порнуху, мини-юбки, секс вообще — и вот тогда заживем!).

andorro Автор

28.02.2019 14:13У этики настолько легкое поведение, что показывать по телевизору трупы можно, а сиськи нельзя, убивать

Я с текущего состояния этики и начал:

В режиме ожидания Дарвина этика превратилась в битву фанфиков — за неимением данных пробелы заполнялись домыслами, например, о божественном происхождении той или иной моральной нормы, принимаемой за константу.

Иными словами, появившись с целью разгадки природы морали, этика так и не вышла в своих объяснениях за рамки домыслов.

jorgen_steinbach

01.03.2019 03:04Нужно на митинги тех, кто пропагандирует безусловное равенство ("все должны равняться на слепоглухонемого безногого и безрукого анацефала-дауна, потому что стоит стать чуть выше — и начинаются вопли") приводить бомжа и путь оддают ему половину разницы между своим доходом и его доходом (а на слова "я сам заработал" отвечать теми же словами про безусловное равенство).

andorro Автор

01.03.2019 03:09Вообще, я немного глубже копнул тему, чтобы сводить всё к очередному раунду баттхёрта по поводу SJW.

movl

28.02.2019 16:14В режиме ожидания Дарвина этика превратилась в битву фанфиков — за неимением данных пробелы заполнялись домыслами, например, о божественном происхождении той или иной моральной нормы, принимаемой за константу.

Вы так взяли и увели религию и философию, идею Бога и бытия, куда-то в абсолютные задворки науки. И из идеи эволюции строите предположения о материальной основе морали. Это прям какое-то средневековое отношение к религии и философии. Нет, не подумайте, в целом мне текст очень понравился. Но я сильно не согласен с идей в цитате. Материя иррациональна в своей природе, в ней содержаться дыры, а то немыслимое бытие, или Бог, или мораль, или как Вы не назовите этот феномен, всегда имеет свойство абсолюта.

Вы возможно воспринимаете человека, и его деятельность, как нечто не естественное, нечто идущее в разрез науке, из-за того что у человека есть свобода выбора. И от того считаете "фанфики" чем-то несущественным. А что если наука это точно такой же "фанфик"? У науки последний судья наблюдение, и мы можем через наблюдение постигать мораль человека, например с помощью социологии, вполне себе научная дисциплина, с вполне себе воспроизводимыми опытами. Влияли ли эти "фанфики" на движения в обществе? Безусловно. Можно ли отметить какие-то закономерности? Да тоже безусловно. Чем это принципиально отличается от процессов в квантовых частицах? Они нам видятся такими же случайными, и тем не менее подчиняющимися своим законам.

Сейчас физики и математики работают над тем, чтобы описать параметризированное уравнение вселенной, да и вообще каждого явления, так называемая М-теория. Прекрасная идея как по мне, но не дающая ответа. Параметры можно будет определить только через наблюдение, а оно всегда будут ограничено, ну например в квантовой физике это пока постоянная Планка, и это зияющая дыра во всей квантовой теории, за которой много чего необъяснимого. Что тогда первичнее: наблюдение или параметр? Согласно теореме Байеса, ничто из них. Это свойство материи, нет никакого конца в ней, как и начала, поэтому она иррациональна. Но законы которым подчиняется материя есть, и есть законы морали, к которым приходит каждый человек. Как Вы писали, это происходит независимо от осознания, это свойство имманентно. Это и есть абсолют, как Вы его не назовите, но попытка его материализовать или осмыслить, всегда будет подстраиваться под конъюнктуру, в этом заключается парадокс.

И, допустим, существует явление полного осознания этого парадокса человеком, а как мы знаем это явления часто описывается, например: верой, откровением, прорывом трансцендентного или множеством других способов. Нельзя отрицать факты существования этих описаний, но можно сомневаться в их правдивости. После такого проишествия, какой остается моральный выбор у человека, как ему донести истину, которая ему открылась? Нельзя просто взять и убедить другого человека, что это так и от этого никуда не деться. У человека всегда будет оставаться право выбора. Отсюда и рождается мифотворчество, которое эмоциональное воздействует на человека, и тем самым формирует мораль. Но сама мораль не параметризуема, она константна и принципиально бессмысленна.

Именно религия говорит, что нельзя пренебрегать тем, что невозможно познать. А наука говорит, что если нет смысла, если что-то невозможно наблюдать, тогда это и несущественно. Тут очень тонкая грань проходит. Я люблю науку, но ее взгляд неполноценен, и например общество стремящееся к потреблению — это продукт науки, наука подарила нам комфорт. И с точки зрения морали, я не оцениваю, хорошо это или плохо, это естественный ход вещей, и он непременно приведет к преодолению текущего состояния. А чтобы что-то изменить надо в первую очередь начать с себя. Распространение своего творчества, это тоже хороший путь к переменам, и очень желательно чтобы оно было осознанным, и подкреплялось осознанной моралью, это бесспорно. Но может ли наука обеспечить мораль? Почему она не является "фанфиком"?

andorro Автор

28.02.2019 18:15Вы так взяли и увели религию и философию, идею Бога и бытия, куда-то в абсолютные задворки науки.

Давайте пойдём по порядку.

- Не путайте религию и философию — это прямо противоположные вещи. Философия — это любовь к знанию, а религия — это боязнь знания. Репутацию философии, как и этики, я в этом цикле собираюсь, наоборот, реанимировать.

- У науки нет задворок. Это то, о чём я пишу в этом посте тоже: либо этика — наука, либо нет. Попытки сортировать науки по значимости, важности, к науке не имеют никакого отношения. Знание о религии, природе религиозности — это научно, это ни на каких не на задворках. А вера в бога в религиозном смысле — ненаучна, она не на задворках, она просто за пределами научного знания.

Вы возможно воспринимаете человека, и его деятельность, как нечто не естественное, нечто идущее в разрез науке, из-за того что у человека есть свобода выбора

Не естественное — а какое? Сверхъестественное? Я-то здесь причём?

Что вообще значит «вразрез науке»? Наука не догма, вы путаете с религией опять.

Кстати, слухи о свободе выбора могут сильно преувеличены. Я вот пока не встречал доказательств этому.

мы можем через наблюдение постигать мораль человека, например с помощью социологии, вполне себе научная дисциплина

Не можете. Никто этим не занимался. Не знаю, были ли попытки исследовать мораль социологами (если были — то это очень странно, какая связь между моралью и социологией?) — но успешных точно не было, тем более с воспроизводимыми опытами, иначе бы мы знали сейчас социологическую теорию морали. Но вы её, похоже, выдумали.

В общем, а месседж тот же, что я сразу и обозначил: философия — это любовь к знанию, а религия — это боязнь знания. И всё написанное — попытка загипнотизировать и убаюкать: не знай, не знай, не знай. Зачем вам это? Чего вам одному не сидится в незнании, зачем надо кого-то с собой пытаться утащить? Тем более, с чего вы взяли, что я вам в напарники подойду? Нет, спасибо.

movl

28.02.2019 21:33По поводу задворок, я с Вами соглашусь, моя интерпретация была очень и очень не точной, и Ваш аргумент, под вторым пунктом, я нахожу предельно точным, но с первым не могу согласиться.

К сожалению уходя в метафизику, мы неизбежно будем уходить в догматику. Мне не кажется, что у меня есть стремление к незнанию, и вера в этом не мешает, наоборот, мне интересны взгляды всех людей, и верующих и неверующих. Я лично не вижу противоречий между знаниями и верой, но понимаю почему так может казаться, собственно из-за догматики.

Про человеческую деятельность, мысль заключалась именно в свободе выбора. И похоже, что мысль об этом у Вас вызывает противоречия, по крайней мере сомнения, об этом говорит желания найти доказательства, логическое объяснение, природе человеческого поведения. И чтобы долго не описывать все материальные цепочки, которые приводят человека к выбору: культура, среда, воспитание, гены, нейробиология, химия и множество других областей, я сразу подвел к квантовой физике, и ее развитию в виде М-теории. В таких категориях сложнее мыслить логично, так как их базис очень мал и во многом неизвестен. То есть, я считаю, что могут существовать какие-то параметризированные колебания, на уровне струн, которые приводят к развитию всех остальных процессов, и в конечном итоге к рождению у человека мысли о выборе. По-моему это логично. И далее я хочу обозначить два момента. Первое: эта теория, как и математика, является продуктом человека. Второе: в настоящий момент, человечество не может найти способ наблюдать все явления, которые описывает эта теория. В каком-то смысле она носит пограничный характер, от знания к метафизике, по крайней мере пока, но в след за доказательством или опровержением этой теории, как правило возникают новые теории. Опять я привел к догме.

Философия тоже содержит очень большой раздел метафизики, нельзя просто взять его и проигнорировать. Получается, что философия наполовину это путь к знанию, а на другую к отчуждению от знания? Например, постмодернизм вообще замкнул всю философию на понятие игры, или иронии. Слово игра мне нравится больше, она понятна каждому, но никто не может объяснить откуда она берет истоки: случайность это или свобода выбора, метафизика или логика. Также например и диалектика, каждый способен осознавать, что она верно описывает способ мышления, что из тезиса и антитезиса возникает синтез, но никто не может этого опровергнуть, ссылаясь на догматику и мета-природу диалектики.

Касательно социологии. Почему не могу? Например недавний Moral Machine. Исследование, ясно показавшее, что моральный выбор зависит от среды. Есть множество психологических исследований, основанных на методологиях социологии, да, есть кризис воспроизводимости, но не все же опыты опровергаются. И обычно получается, что среда влияет на моральный выбор, но верно и обратно, так как мы сами можем создавать эту среду, искусственно или согласно своей морали. И на этом моменте я специально заострил внимание, потому что он парадоксальный, и следовательно догматичный.

У меня нет предубеждений по поводу знаний, наоборот, я их нахожу очень увлекательными, как и религию. Мораль, для меня, как и для многих более образованных людей, в том числе ученных и философов, находится в области релятивизма, и я признаю, что это догма, но говорю, что возможно не стоит это игнорировать в своих исследованиях.

movl

28.02.2019 22:03И опять же у Дугина есть краткий экскурс в социалогическое исследование Питирима Сорокина, которое говорит о необратимости процесса потери "духовности". И что возможен переход общества только от "высоко духовного", к "нормальному", потом к "бездуховному", а далее лишь снова к "высоко духовному", и что последний переход без жертв обойтись не может. Но это исследование тоже упрекают в догматизме. Я просто буквально на днях с интересом поизучал эту тему.

https://www.geopolitica.ru/directives/ekspertiza-dugina-48-nas-zhdet-travmaticheskiy-apokalipsis

andorro Автор

28.02.2019 22:39+1приводят к развитию всех остальных процессов, и в конечном итоге к рождению у человека мысли о выборе

Во-первых, эта цепочка воздействия от квантового до макроуровня не доказана. Во-вторых, она не даёт свободы выборы. Даже если на квантовом уровне есть элемент рандомайзера, колебание которого даёт эффект бабочки уже на макроуровне — это подчиняет поведение человека этим колебаниям.

В общем, как я уже сказал, аргументы, подтверждающие существование свободы воли, мне неизвестны.

моральный выбор зависит от среды

Именно поэтому я написал про:

иначе бы мы знали сейчас социологическую теорию морали

Я не против социологии, наблюдений и обобщений — просто это всё не имеет никакого отношения к постижению морали.

не вижу противоречий между знаниями и верой

Это взаимоисключающие понятия. Там, где записан постулат веры — уже нет места для знания. И не было намерения держать место вакантным.

Вера — это нарушение причинно-следственной связи.

movl

28.02.2019 22:46Вы тоже прибегаете к догматам в пограничных условиях, но Вам они почему-то кажутся логичными.

Почему это взаимоисключающие понятия? Я вот уверен, что возможен их синтез, их онтология.

Почему это нарушение причинно-следственной связи? По мне они находятся в одной плоскости, никак друг другу не мешая, и ничего у друг друга не нарушая.

andorro Автор

28.02.2019 22:55+1Потому что мозг работает как записывающее устройство. Совместить веру по вопросу с фактом по нему же можно, только перезаписав что-то одно на другое.

Почему это нарушение причинно-следственной связи? По мне они находятся в одной плоскости, никак друг другу не мешая, и ничего у друг друга не нарушая.

Потому что есть понятие стрелы времени. У верующих следствие предшествует причине: не «поверил, потому что…», а «поверил, и поэтому…» — только следствие оказывается обращённым против хода времени.

movl

28.02.2019 23:03И вот именно по этому мне нравится теорема Байеса. Она простая, она логичная, она выполняется, и она может менять местами причины и следствия. Верующие сами ничего не меняют, они признают существование бытия вне времени и вне пространства, но с точки зрения логики — это полная бессмыслица. Мы так с Вами можем до бесконечности, я уже говорил про диалектику. Спасибо за уделенное время, надеюсь, что смог навеять на какие-нибудь мысли, потому что Ваша деятельность мне показалось очень интересной и вызывающей уважение.

BlessYourHeart

28.02.2019 19:41Что логично — другого способа получить представление и системе ценностей, его подлинном представлении о том, что такое хорошо — и что такое плохо, как правильно поступать — и как поступать неправильно

Meh

Если система этики и морали основана/тождественна/производная_от/родственна/является_способом_определения системы ценностей, то я лично не вижу никакой иной проблемы здесь, кроме стандартной проблемы нежелания большинства думать над системой ценностей.

Сама же современная (западная) система ценностей, с моей точки зрения, очень логична, построена на следствиях, и не допускает вольностей, которые вы описали в публикации. Но, как обычно, люди предпочитают гибкий подход, особенно когда очень (не)хочется, например когда очень не хочется признавать факты, их можно трактовать с точки зрения системы ценностей религии или «свободного рынка», но это лишь проблемы людей, а не системы: если я решу для себя, что 2+2=орылва, потому, что мне как демоны во сне говорят, это не умаляет математику, как систему.

А современная система ценностей/этики, которая была заложена и разработана гуманистами еще века назад, основанная на человеческой жизни, как базовой ценности, очень логична, имеет очень четкие выводы и последствия и, во многих случаях, сильно ограничивает вариативность даже в бытовых вопросах «что есть хорошо, что есть плохо». Просто большинству удобно иногда расценивать человека не как индивидуума, как личность, а как женщину/мужчину например.<s>Ну согласитесь, это логично, что жизнь женщины стоит больше/меньше, чем мужчины.</s>

И конечно же, такая вольная интерпретация базовой ценности ведет к целой цепочке последствий, которые не очень то осознают опровергатели и модификаторы этой ценности. Но зато это очень удобно для их искаженной системы ценностей. Грубо говоря, так жить и думать проще.

andorro Автор

28.02.2019 19:59не вижу никакой иной проблемы здесь, кроме стандартной проблемы нежелания большинства думать над системой ценностей

Происхождение морали пока не является доказанным. Я свою гипотезу в следующих записях разверну, но если коротко — у меня есть основания полагать, что мораль в своей основе имеет эволюционную природу. Поэтому я и говорю, что человек открывает свою мораль в течение жизни так же, как и мораль других людей.

Сама же современная (западная) система ценностей, с моей точки зрения, очень логична, построена на следствиях, и не допускает вольностей, которые вы описали в публикации.

- Каких, например, вольностей?

- Но, главное — сформулирйуте, сколько сможете, современную систему западную этику, разработанную гуманистами. Очень интересно.

BlessYourHeart

01.03.2019 21:48Происхождение морали пока не является доказанным.

Это означает, что все известные на сегодняшний день системы этики, системы ценностей и норм, по большей части, рукотворны

Я свою гипотезу в следующих записях разверну, но если коротко — у меня есть основания полагать, что мораль в своей основе имеет эволюционную природу.

Либо я не понял вашу мысль про «не является доказанным» либо одно из двух. Происхождение поведенческой системы не является доказанным… куда кому зачем? Вы имеете ввиду этиологию системы? Тогда она как бы доказана, хоть и обширна и многостадийна. И конечно они все (системы) изначально рукотворны, как рукотворны системы письма и речи. И конечно вы не найдете причину и точный момент возникновения морали-философии-этики как не найдете причину и момент возникновения речи у людей. Эти системы возникают по нужде и эволюционируют внутри себя. Если говорить про этику-мораль, то философия их мать. Сколько есть филосовских систем (включая религиозные философии) столько есть и моралей и этик. Это поле исторической философии истоптано и исследовано. Тут гипотезы могут быть только в качестве развития/дополнения гипотез признанных авторитетов типа Канта.

Каких, например, вольностей?

ну например вольности применения некоторого «здравого смысла» в контексте системы ценностей и этики и тем более в контексте политик сервисов.

потому что на каждого пользователя, согласного с происходящим, найдётся по юзеру, небезосновательно упрекающих проводимую сервисами политику в разных грехах против здравого смысла.

Тут в идеале не правы оба — и пользователь, который не должен ныть и продолжать пользоваться — по сути формируя (и постоянно сдвигая в сторону умаления принципов за счет удобства) баланс «ну плохо, но не плохо плохо и я еще попользуюсь этим ужастным сервисом», и сами сервисы, которые пользуются монопольным положением и не расцениваются адекватно их влиянию на жизнь людей.

Но, главное — сформулирйуте, сколько сможете, современную систему западную этику, разработанную гуманистами. Очень интересно.

Камон! Как вы это себе представляете за пределами фразы из ВДПЧ «Каждый человек имеет право на жизнь, на свободу и на личную неприкосновенность»? Вот в вики нашел: