Радиоизотопы в середине XX века казались почти бесконечным источником дешёвого электричества — вот-вот реакторы придут в самолёты, автомобили и даже дома, думали тогда. Но это случилось только в мире игры Fallout. Почему ядерная энергетика в тупике и застанем ли мы её закат? В этой статье мы рассказываем о неудачных попытках сделать мирный атом ближе к людям — продолжаем серию постов об источниках энергии.

Мирный атом мог сыграть очень важную роль в снижении выбросов углекислого газа без уменьшения мировой выработки электроэнергии. Но не сыграл.

После Чернобыльской катастрофы энтузиазм относительно АЭС поутих — перспектива маловероятного, но возможного радиоактивного заражения целых регионов никому не нравилась. Фукусимская катастрофа только ускорила отказ от атомной энергетики на территории Европы. В Евросоюзе, где от границы до границы, грубо говоря, «рукой подать» любая утечка ядерного топлива накроет сразу несколько стран.

В Италии последняя АЭС встала в 1990 году. С 2000 года Германия начала планомерно отказываться от ядерной энергетики, а после аварии на Фукусиме разом были отключены восемь из 17 реакторов в стране. Бельгия остановит все семь своих реакторов до 2025 года. Швейцария заглушит реакторы к 2034 году. Страны Америки, Ближнего Востока и Азии не торопятся останавливать свои АЭС и даже строят новые, но вместе с ними активно развивают «зелёную» энергетику. А в Германии в 2019 году объем электроэнергии, полученной от солнца, ветра, воды и биомассы превысил таковой от электростанций на ископаемом, и в том числе ядерном, топливе.

Доля атомной энергетики в странах. Через 10 лет исчезнут зелёные пятна на территории Европы. И даже Китай вложил $380 млрд в строительство ветряных и солнечных станций. Источник: PRIS — Country Statistics / Wikimedia

На АЭС приходится около 10% всей электроэнергии мира, и их доля медленно снижается. А на возобновляемые источники — 20%, причём наибольший рост демонстрирует ветроэнергетика (в 4,5 раза за 10 лет) и солнечные станции (в 25 раз за 10 лет). Конечно, пока рано хоронить АЭС, но кто знает, что нас ждёт в следующие 20 лет. В конце 1990-х никто и подумать не мог, что ветряки и солнечные панели будут занимать хоть сколько-нибудь весомую часть в мировой энергетике.

Во времена золотого века атома учёные пытались сделать эти технологии безопасней, доступней и понятнее людям, но ряд нерешённых и нерешаемых проблем похоронил перспективные идеи или сузил до минимума сферу их применения. Вот некоторые из этих идей.

Летающий реактор, который «не взлетел»

В 1950-х годах, когда романтический флёр относительно ядерного будущего ещё не развеялся, атомные реакторы в порядке эксперимента пытались ставить куда только можно. Не секрет, что главным заказчиком и инвестором учёных в США является Министерство обороны, и тогда оно было готово финансировать самые безумные проекты.

В самом начале 50-х в воздухе уже витали разговоры о неизбежной войне с СССР, причём войне ядерной. Со средствами доставки ядерных зарядов в то время была беда: ракетостроение находилось в зачаточном состоянии, а первые послевоенные бомбардировщики просто не успевали добраться до территории вероятного противника в случае конфликта. Нужно было, чтобы военные самолёты постоянно находились в воздухе как можно ближе к местам предполагаемого сброса бомб. Значит, нужен такой авиадвигатель, который сможет работать дни и недели без дозаправки.

Программа по установке ядерного реактора в самолёт стартовала в США ещё в 1946 году. Два крупнейших разработчика авиационных двигателей, General Electric и Pratt & Whitney, представили свои варианты прямоточного ядерно-воздушного двигателя. Принцип их работы был до гениального прост: после взлёта на обычном топливе поступающий в воздухозаборники воздух попадал в реактор, проходил сквозь тысячи нагретых свыше 1000 °C каналов и на выходе создавал реактивную тягу.

Прямоточный атомный двигатель General Electric HTRE-3. Источник: Federal Government of the United States / Wikimedia

Идея была потрясающей: даже по скромным оценкам самолёт с таким двигателем мог находиться в воздухе неделями — пока хватает запасов еды и воды у экипажа. На практике обнаружились проблемы, о которых вы, наверное, уже догадались. Во-первых, реактор создавал шлейф ионизирующего излучения и тем самым заметно портил территорию, над которой пролетал. Избавиться от выхлопа можно было с помощью двухконтурной системы, как в АЭС, но тогда эффективность двигателя сильно падала — самолёт с трудом смог бы нести сам себя без полезной нагрузки. Во-вторых, биологическая защита экипажа была не идеальной, а квалифицированный военный лётчик, тем более пилот стратегического бомбардировщика, — это золотой ресурс. В-третьих, падение такого самолёта на любой территории (кроме вражеской) вело бы к международному скандалу и экологической катастрофе. В общем, реактор на самолёт поставили, но только на один — единственным экспериментальным бортом стал NB-36H (на самом первом фото в этом материале), да и на нём двигатели не были подключены к реактору.

Экипаж защитили конструкцией из свинца и резины, которая добавила к массе самолёта 11 тонн, но всё же не смогла полностью оградить людей от излучения. На борту бомбардировщик нёс реактор с водяным охлаждением мощностью 1 МВт массой 16 тонн. Самолёт налетал 215 часов, из которых 89 часов с работающим реактором, испытания проводились исключительно над пустынными районами Техаса и Нью-Мексико.

От идеи атомолёта отказались в 1961 году по указу президента Кеннеди на фоне «оттепели» в отношениях двух сверхдержав. Но это не означало, что США полностью похоронили программу атомных двигателей для воздушных судов.

Двигатели General Electric HTRE-2 и HTRE-3 на 35 МВт теперь открыто стоят на парковке Национальной лаборатории Айдахо, где проводились их испытания. Источник: Wtshymanski / Wikimedia

Аналогичные проекты, как нетрудно догадаться, существовали и в СССР — по обе стороны планеты тенденции в военном деле были схожими. В 1955 году началась работа над созданием ядерной авиационной силовой установки, а самолёты для неё должны были разработать КБ Туполева и Мясищева. Для испытаний был взят перспективный стратегический бомбардировщик Ту-95М (кстати, до сих пор стоит на вооружении). Уже к 1958 году был готов самолёт Ту-95ЛАЛ с реактором в грузовом отсеке. За лето 1961 года самолёт-лаборатория совершил 34 полёта. Так же, как и в американском проекте, для взлёта самолёта предполагалось использовать обычные турбовинтовые двигатели НК-12М, а реактор подключался уже на высоте.

В отличие от американцев советские инженеры экранировали экипаж перегородками из полиэтилена и церезина с присадкой карбида бора, которые были эффективней и гораздо легче резины со свинцом.

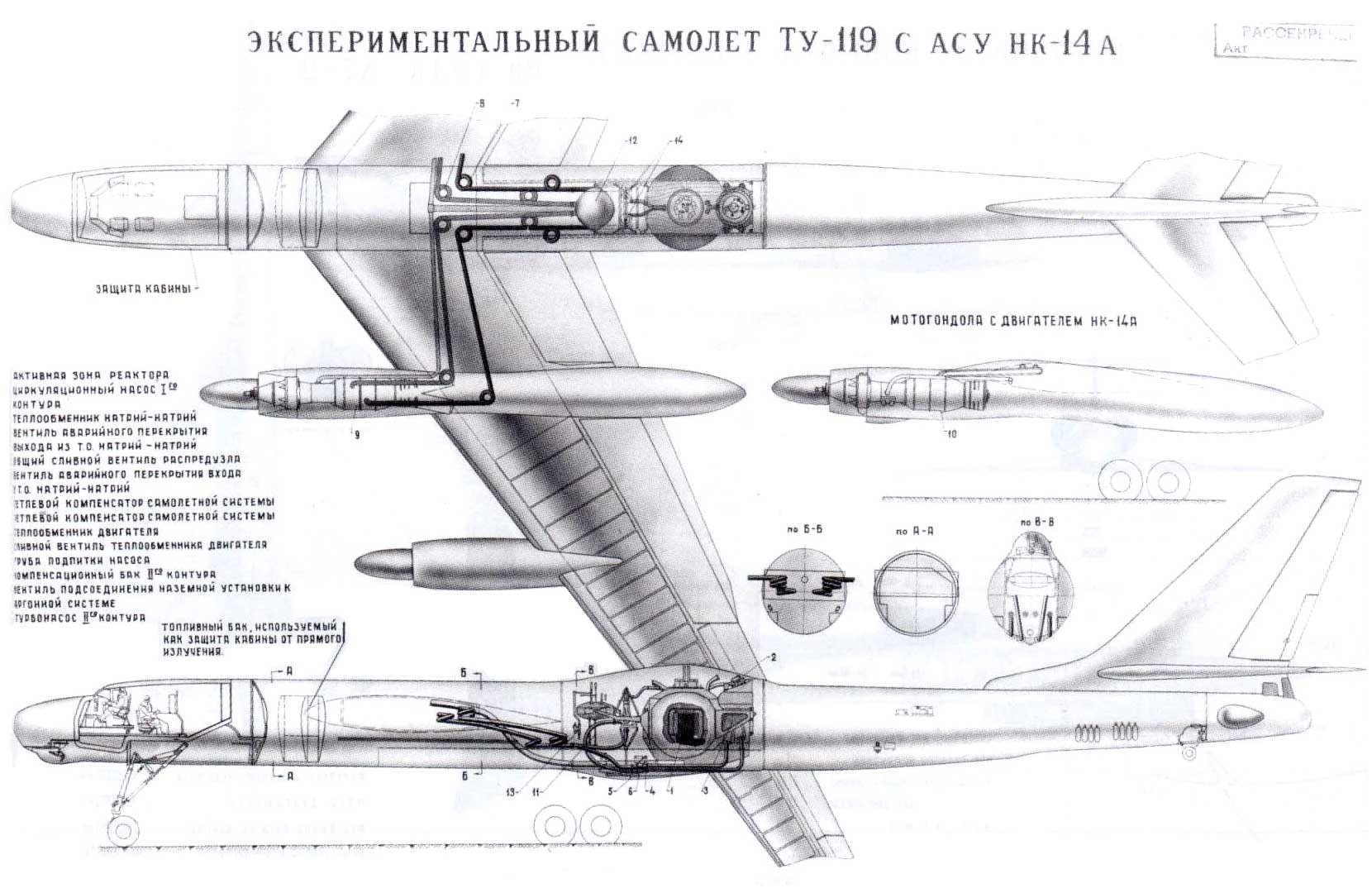

Проект получил имя Ту-119, а сам бомбардировщик в целом был вполне жизнеспособен. Но вслед за США разработку советского атомолёта остановили в начале 1960-х. Не исключено, что по тем же причинам: «оттепель», развитие ракетостроения и опасность крушения. И, конечно, цена: доведение Ту-119 до серийного производства обходилось в 1 миллиард советских рублей.

Рассекреченная схема Ту-119 наглядно показывает расположение реактора. Источник: КБ Туполева

1960-е стали периодом смены военных приоритетов с бомбардировщиков на межконтинентальные ракеты. И тут как раз летающие реакторы были бы очень к месту — в ракете нет людей, которым нужна защита от излучения, еда и вода, ракета может летать месяцами, а в нужный момент совершить манёвр и доставить ядерные приветы с другого берега океана.

Начатый в 1957 году в США проект «Плутон» ставил своей целью создание ракеты с ядерной боеголовкой и с атомным реактором в качестве двигателя, аналогичным тому, что безуспешно пытались приделать к бомбардировщикам.

Изделие, получившее имя SLAM (Supersonic Low Altitude Missile, сверхзвуковая низковысотная ракета) должно была лететь на высоте до 300 метров со скоростью 4200 км/ч. Но и этот проект не был реализован: ракета даже в теории получалась неприемлемо дорогой и «грязной» (подробнее об этом проекте рассказано здесь).

К тому же когда проект был формально готов, обычные межконтинентальные ракеты уже избавились от детских болезней. Они получились гораздо дешевле, безопасней и проще в обращении. А новое время, похоже, принесло нам российский «Буревестник», но его обзор выходит за рамки этого поста.

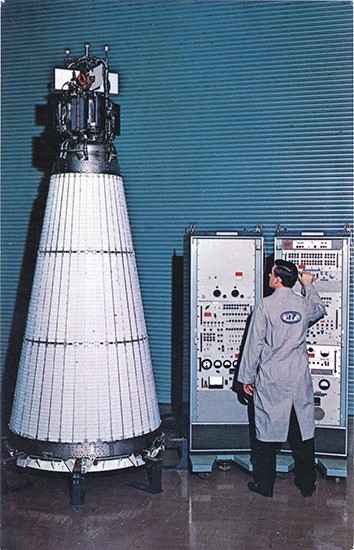

Добавим, что если ракеты с ядерным двигателем в XX веке так и не были реализованы, то спутники — вполне. В 1965 году американцы запустили на низкую околоземную орбиту аппарат Snapshot с реактором SNAP-10A. Он должен был «провисеть» там год, генерируя электрическую мощность около 500 Вт. Но на 43-й день полёта бортовой регулятор напряжения засбоил, мощность подскочила до 590 Вт, и реактор был заглушен. Предполагалось, что SNAP-10A пробудет на орбите в роли космического мусора следующие 4000 лет, но уже к 2008 году аппарат разрушился на множество обломков менее 10 см в диаметре. Скорее всего, он столкнулся с другим космическим мусором.

Космический реактор SNAP-10A на 500 Вт. Тот самый, что сейчас летает вокруг Земли в виде обломков. Источник: U.S. DOE / Wikimedia

В СССР ядерные силовые установки малой мощности успешно использовали на космических аппаратах начиная с 1970-го года. В частности, они питали разведывательные спутники системы «Легенда» общим числом около трёх десятков. Но и тут ряд инцидентов положил конец применению ядерных реакторов — по крайней мере на низкой околоземной орбите. А всё потому, что даже если что-то идёт не так в космосе, радиоактивные обломки всё равно прилетают на Землю. В 1978 году случился неприятный инцидент с советским спутником «Космос-954», оборудованным ядерной установкой «Бук»: космический аппарат спустя месяц работы на орбите самопроизвольно отправился домой, на Землю, разрушился в плотных слоях атмосферы и щедро рассыпал над 124 тыс. кв. км канадской Арктики 30 килограммов урана-235. К счастью, малонаселённость Северо-Западных территорий Канады помогла избежать трагических последствий. Поисковые экспедиции собрали 65 кг различных обломков, некоторые из них фонили под 200 рентген/час.

В 1983-м в тёплые воды Индийского океана нырнул с орбиты «Космос-1402». И хотя реактор сгорел в атмосфере, мелкодисперсные остатки урана-235 из него ещё долго фиксировались в осадках.

А когда сломался «Космос-1900» в 1988-м, его удалось автоматически отправить на орбиту захоронения. Но к тому моменту у мирового сообщества сформировалось сильнейшее предубеждение против использования реакторов на космических аппаратах.

Альтернатива компактному летающему реактору — радиоизотопный термоэлектрический генератор, и вот как раз он-то нашёл более широкое применение на практике. Но тоже совсем не такое, на какое надеялись энтузиасты атомной энергии.

Радиоизотопный термоэлектрический генератор (РИТЭГ)

В 1912 году британский физик Генри Мозли создал первый радиоизотопный источник питания: в центре стеклянной колбы с посеребрёнными внутри стенками на электроде установлен радиевый источник излучения, испускаемые бета-частицы создают разность потенциалов между серебром и радием, отчего на электродах колбы появляется напряжение.

Генри Мозли с одной из своих колб, используемых для изучения рентгеновских лучей. К сожалению, жизнь перспективного учёного и изобретателя оборвала пуля снайпера в битве при Галлиполи во время Первой мировой. Источник: New York Public Library

При радиоактивном распаде вещество нагревается, иногда до высочайших температур. Образующееся тепло РИТЭГи превращают в электричество с помощью термоэлектрогенераторов.

Термоэлектрогенератор — простая, но очень занятная штука. Два века назад, в 1821 году немец Томас Зеебек обнаружил, что при разнице температур между двумя проводниками вырабатывается электричество за счёт образования разницы потенциалов при течении теплового потока от одного проводника к другому. Кстати, обратный эффект этого явления, открытый в 1834 году Жан-Шарлем Пельтье, лёг в основу процессорных кулеров на элементах Пельтье, которые недолго производились в начале 2000-х: если пустить ток между разнородными проводниками, то один из них нагреется, а другой, наоборот, охладится.

Строение термоэлектрического генератора очень простое и понятное, так что создание РИТЭГов упиралось не в технологические ограничения, а в отсутствие изотопов в нужных количествах. Источник: Wikimedia / Ken Braizer

Если электричество можно так просто получать из тепла, которого на нашей планете предостаточно (солнечная, гидротермальная и петротермальная энергия), то почему нет электростанций на теплоэлектрогенераторах? Потому что КПД у такого генератора, мягко говоря, не очень — около 6-10% от тепловой мощности. Чтобы получить более-менее приличную мощность портативного РИТЭГа, приходится искать радиоизотопы с высоким тепловыделением и большим периодом полураспада.

С другой стороны, даже с таким низким КПД можно жить и работать: радиоизотопного источника хватит, чтобы запитать светодиодное освещение, разнообразные датчики и системы контроля, организовать с его помощью резервное питание. Чем не вариант для индивидуального энергоснабжения домов, которые не останутся без электричества даже в случае стихийного бедствия?

Были изучены свойства очень многих изотопов, но подходящих для РИТЭГов элементов оказалось крайне мало: слишком жёсткими были требования к источникам питания. Например, используемый в космических аппаратах и кардиостимуляторах почти безопасный за счёт низкого бета- и гамма-излучения плутоний-238 выделяет около 0,54 Вт тепла на 1 грамм вещества, а его период полураспада составляет 88 лет. За год РИТЭГ на плутонии-238 будет терять 0,78% от стартовой мощности. Источник на плутонии прослужит долго, но для получения пары сотен ватт придётся загрузить несколько килограммов вещества.

Но только посмотрите на полоний-210, это же настоящая «печка» — целых 140 Вт тепла на 1 грамм, в 2000 раз больше плутония! Да вот проблема, период полураспада полония всего 138 дней. С таким РИТЭГом далеко не улетишь.

Типовая конструкция современного РИТЭГа: изотопный сердечник, множество пар термоэлектрогенерирующих проводников и обязательный радиатор на корпусе, отводящий лишнее тепло. Источник: NASA / Wikimedia

Между открытием Генри Мозли и появлением РИТЭГов прошло полвека — путёвку в жизнь им дали атомные реакторы, на которых можно было добывать изотопы в больших объёмах. Работы по РИТЭГам начались с 1960-х годов, когда в США был создан SNAP-1 (Systems for Nuclear Auxiliary Power — системы дополнительного ядерного питания). SNAP-1 представлял, скорее, «паровую машину» на церии-144, в которой вместо воды использовалась ртуть.

Вслед за SNAP-1 был разработан SNAP-3 с термоэлектрогенератором на плутонии-238. Устройство весило порядка 2 кг и выдавало мощность 2,5 Вт. SNAP-3 питал американские навигационные спутники Transit, предшественники GPS.

Успешный опыт SNAP-3 положил начало эпохе радиоизотопных источников питания в космических аппаратах, где требуются компактные, долгоиграющие и необслуживаемые «батарейки». И да, в серии SNAP были не только термоэлектрогенераторы, но и полноценные ядерные реакторы, о чём мы упомянули выше.

Применение РИТЭГов в космической отрасли — пока что единственный вариант решения энергетической проблемы для небольших межпланетных зондов. Эффективность солнечных панелей падает при удалении от Солнца. NASA наглядно объяснили эту проблему в иллюстрации.

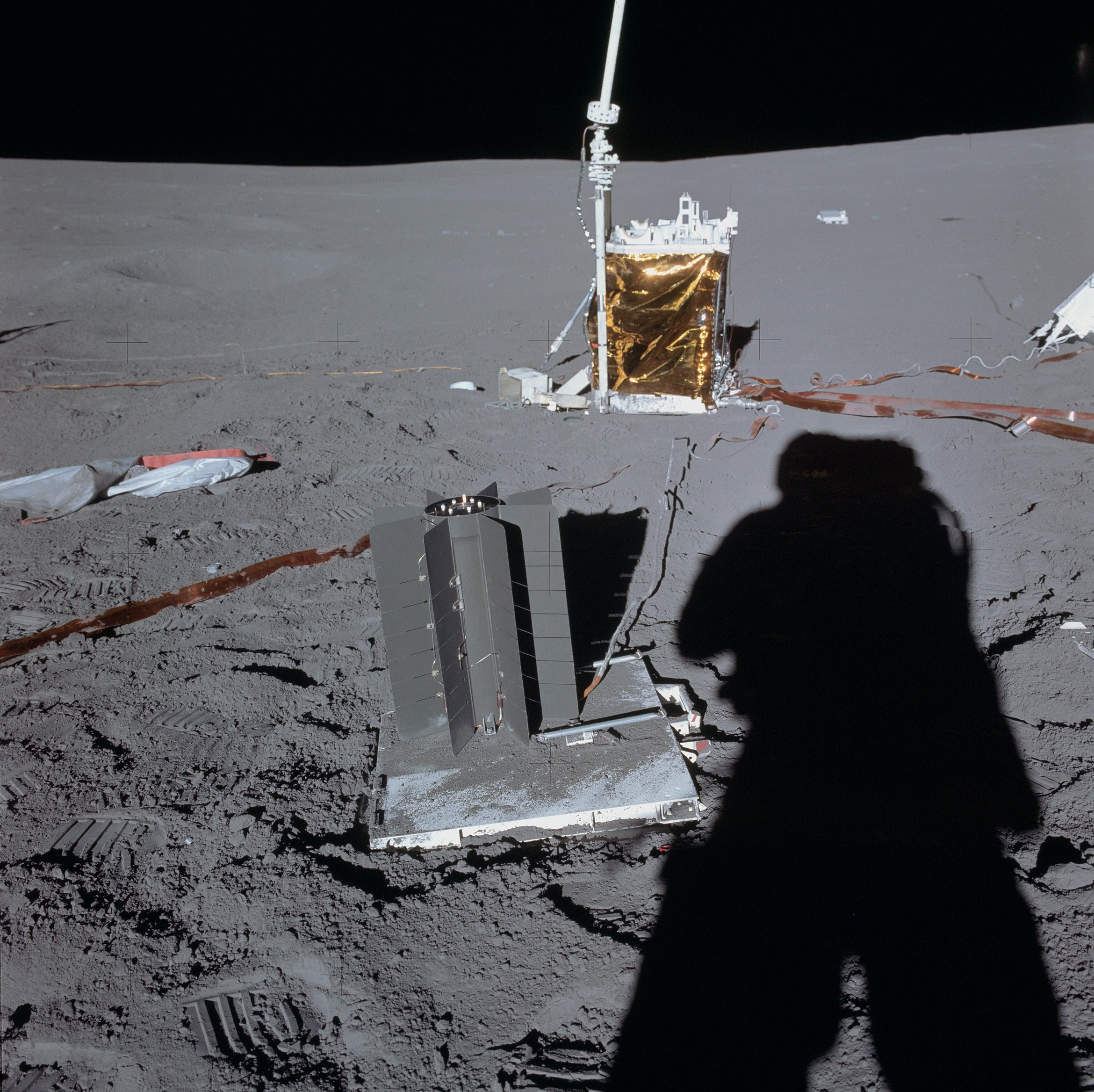

РИТЭГи нашли своё место в аппаратах Voyager (160 Вт), уже вышедших за пределы Солнечной системы, межпланетных станциях Cassini, New Horizons и Galileo (300 Вт), марсоходе Curiosity (110 Вт) и даже в аппаратах лунной программы «Аполлон» (73 Вт). Причём такие источники не только питают, но и обогревают электронику — 90% тепловой энергии уходит в радиаторы.

Серый цилиндр с восемью «крыльями» в центре фото — РИТЭГ SNAP-27, выдающий 75 Вт при 30 В постоянного тока, его использовали на Луне во время миссии «Аполлон-14». Источник: NASA, Alan Shepard / Wikimedia

Впрочем, даже в космосе РИТЭГи используются редко. Перспектива аварии с участием ушедшего в космическое пространство источника радиоактивного излучения население нашей планеты, в общем-то, не волнует, но гораздо хуже, если неприятность с ним произойдёт на Земле, например, от действий чьих-то неспокойных рук. Да и неудачные запуски ракет никто не отменял. Так, в 1964 году американский спутник Transit-5B с РИТЭГ SNAP-9A разрушился при запуске, рассеяв в атмосфере почти килограмм плутония-238. В 1968 году снова американский метеоспутник Nimbus B-1 со SNAP-19B2 не заразил океан, в который упал, только благодаря усовершенствованной конструкции капсулы с 1 кг плутония-238. Наконец, крупный российский исследовательский аппарат «Марс-96» в 1996-м сошёл с орбиты и похоронил на дне Тихого океана 270 грамм плутония-238.

Стальная капсула с изотопом плутония-238 для метеозонда Nimbus B-1 и она же на дне океана. Источник: NASA

А теперь тревожные новости: РИТЭГи применяют не только в космосе, но и на суше. В XX веке их использовали для питания морских буев и необитаемых маяков в удалённых районах планеты, например, в Арктике. Теперь изношенные буи и маяки собирают и утилизируют, чтобы предотвратить утечку ядерного топлива. Иногда корпуса РИТЭГов повреждаются при обслуживании, транспортировке или просто при эксплуатации — на территории СНГ за последние 36 лет произошло 23 инцидента с ними. Причём в некоторых из них корпус источника питания был разрушен сборщиками цветных металлов. Пилить РИТЭГ с жёстким альфа-излучением опасней, чем разбирать кувалдой фугасный снаряд — снаряд хотя бы может не взорваться, но от излучения урана или плутония не спрятаться никак. Особенно если вандал вдохнёт урановую пыль.

А что, если РИТЭГи станут широко доступны? Так и до «грязной бомбы» недалеко. Оборот радиоизотопов зарегулирован как ничто другое, поэтому не стоит ждать ослабления контроля и появления РИТЭГов где-то, кроме космоса и «оборонки». Единственная область, где радиоизотопные источники питания стали было «ближе к людям», — батарейки для кардиостимуляторов. Да и там их давно заменили литий-ионные аккумуляторы.

Батарея для кардиостимулятора, из которой извлечён плутоний-238. Источник: Oak Ridge Associated Universities

Придомовой реактор малой мощности

Очевидно, что от таких радиоизотопных источников запитать дом не получилось бы при всем желании. Тогда как насчёт своего собственного реактора, который можно было бы разместить за домом? Конечно, чудес уровня компактного Mr. Fusion из фильма «Назад в будущее 2» учёные нам не приготовили. Но некоторые подвижки в области атомных станций малой мощности (АСММ) заметны, правда, даже самые перспективные проекты пока находятся в очень неопределённом статусе.

Строительство маленькой атомной станции на компактном реакторе видится отличным решением для энергоснабжения удалённых небольших городков, в которых нет возможностей для «зелёной» энергетики, а везти ископаемое топливо долго и дорого. Берём какое-нибудь приполярное поселение, где даже пруд-охладитель не организовать, и ставим там крохотную АЭС на 100 МВт — быстро, удобно и даже недорого! С такими мыслями и разрабатывались многочисленные проекты АСММ. Но то, что на бумаге казалось простым и доступным, на деле оказалось дорогим и сложным.

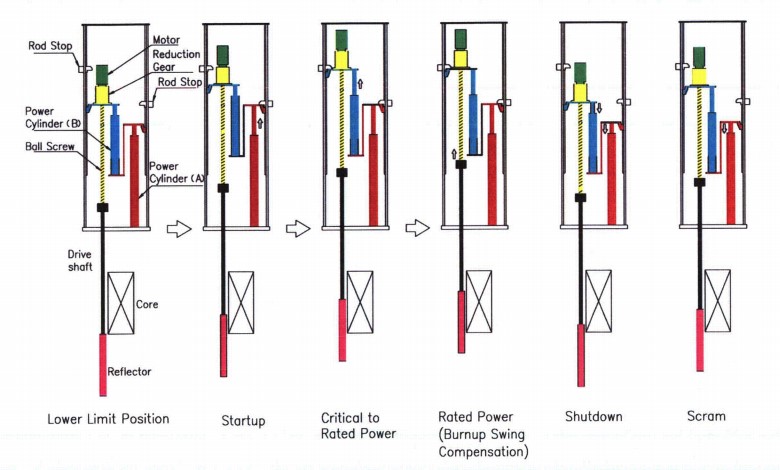

Одной из разработок Toshiba в области энергетики как раз и стали реакторы малой мощности. Проект, получивший название Toshiba 4S, представлял собой модульный необслуживаемый реактор с мощностью от 10 до 50 МВт. 4S — сокращённая аббревиатура от слов Super-Safe, Small and Simple, то есть «сверхнадёжный, компактный и простой». Устройство представляет собой 30-метровый герметичный корпус, внутри которого находится активная зона реактора без управляющих стержней. Вместо стержней по периметру активной зоны установлены панели-отражатели нейтронов, которые поддерживают реакцию, а в случае ЧП останавливают цепную реакцию.

Принцип работы отражателей. Источник: Toshiba

Отсутствие привычных стержней — не единственное отличие этих реакторов от полноразмерных. Для охлаждения вместо воды здесь используется жидкий натрий. Металл не выкипает и не повышает давление внутри реактора, а заодно сохраняет свои свойства при температурах на 200 градусов выше, чем вода — а это ещё +1 к безопасности. Натрий качают электромагнитные насосы. 4S не нужны насосы охлаждения, в случае остановки он сбрасывает тепло через корпус в окружающий холодный грунт. И опять +1 к безопасности — отказ насосов из-за исчезновения питания усугубил аварию на Фукусиме, привёл к перегреву реакторов, расплавлению активной зоны и утечке ядерного топлива.

Схема Toshiba 4S. Источник: Toshiba

Но самое важное преимущество Toshiba 4S — его необслуживаемость. Топливо загружается ещё на заводе, после чего реактор работает на одной заправке около 30 лет. Со временем его мощность неизбежно снижается, до полутора раз в конце жизненного цикла первой заправки. Затем реактор демонтируется и на его место устанавливается новый. На самом деле, это не расточительство, а большая экономия. Цена одной тепловыделяющей сборки для реактора ВВЭР-1000, в зависимости от страны производства и контракта колеблется на уровне $0,6-1 млн. А их в ВВЭР 163 штуки, и каждая служит не более 4,5-5 лет. Для сравнения, цена всей АЭС на Toshiba 4S теоретически должна составлять $25-30 млн. Стоимость же постройки АЭС высокой мощности — что-то около $8 млрд, и она сильно разнится в зависимости от страны и числа энергоблоков.

Но тут с практической реализаций дело обстоит ещё хуже, чем в случае с РИТЭГами. Предполагалась установить реактор Toshiba 4S на Аляске рядом с городом Галина, но в 2010 году проект заморозили. Прогресс остановился под беспощадным натиском американского бюрократического катка. Атомные станции — вещь серьёзная и при неграмотном с ними обращении крайне опасная, за примерами далеко ходить не надо. Поэтому любой проект, связанный с атомной энергетикой, в США должен пройти сложнейшую процедуру сертификации в Комиссии по ядерному регулированию (NRC). Сказать, что это чудовищно долгий и чудовищно дорогой процесс — значит, преуменьшить его сложность и стоимость.

Сертификация реактора в NRC требует предоставление массы рабочей документации, которую для ещё нереализованного проекта надо написать с привлечением квалифицированных специалистов. Её объём запросто может превысить 10 тысяч страниц, и каждая будет стоить немалых денег. После подачи заявки комиссия будет рассматривать её в течение… четырёх лет. Мы же помним, что атомная энергетика — это серьёзно. Попытка получения сертификата NRC, который даст реактору пропуск в жизнь, запросто может обойтись в $200 млн — это очень впечатляющая сумма, которую можно выложить, только если быть абсолютно уверенным в коммерческом успехе своего проекта.

А с этим не всё гладко. Одна из прозаических причин обречённости «дешёвых» реакторов — недооценка затрат на их обслуживание. В теории всё выглядит красиво, ведь малые реакторы требуют надзора всего нескольких человек. Но также нужен персонал для остальных обязательных элементов атомной станции, а уж какие деньги нужно вложить в безопасность! Надзорные органы просто не позволят оставить такой привлекательный для террористов объект как АЭС без мощной охраны. Человек за человеком, штат дешёвой АЭС растёт, вместе с ним растёт стоимость вырабатываемой электроэнергии, и в какой-то момент мирный атом проигрывает обычному дизелю. Так и случилось на Аляске, когда после детальных расчётов оказалось, что из-за высоких первичных затрат цена киловатт-часа оказывается даже выше, чем в случае с дизельной электростанцией. Нужно было либо сильно удешевлять производство, либо значительно наращивать мощность.

К сожалению, до получения злосчастного сертификата Toshiba 4S не добрался. В интернете осталась предварительная заявка в NRC с описанием реактора. Но реактор не предали забвению, им заинтересовался Билл Гейтс, являющийся одним из главных инвесторов TerraPower, занятой разработкой реакторов на бегущей волне. Конструкция 4S была взята за основу будущей разработки, уже скоро мир должен увидеть результат коллаборации.

А было бы красиво...

Судя по темпам развития «зелёной» энергетики, атомная энергия уже никогда не станет таким же бытовым явлением, как ветряк или солнечная панель на крыше дома. Не видать нам реакторов вместо дизель-генератора у дома, не владеть смартфонами с почти бесконечными аккумуляторами. Наверное, это даже к лучшему. Опыт поколений показал, что человечеству не всегда удаётся совладать с мирным атомом.

Комментарии (143)

madf

01.10.2019 13:29+1похоже, принесло нам российский «Буревестник», но его обзор выходит за рамки этого поста

Почему бы и нет.

andrrrrr

01.10.2019 19:15частички от этого сов.секретного буревестника совсем недавно мог почти каждый россиянин уловить на свой бытовой дозиметр, и вдохнуть полной грудью.

хотели этим буревестником погрозить дяде сэму, а в итоге отбомбились по воронежу и другим городам рф. ну не будем о грустном.

меня вот другой вопрос волнует, почему дозиметры то такие дорогие?

навороченый смартфон, с отличным дисплеем и восьмиядерным процессором на борту, стоит дешевле дозиметра с процессором типа копеечной ардуины и плохеньким экраном? за что они хотят такие деньги?

я еще мог бы понять, если бы эти дозиметры были защищены от радиации, и работали при высоких уровнях, но нет, там обычные дешовые бытовые радиодетали, и случись что серьёзное, они откажут еще раньше сотового телефона, не выполнив своего основного предназначения, не предупредив владельца об опасности.

единственные дешевые(относительно) дозиметры делают китайцы, за что им большое спасибо.

что думаете про эту модель, BR-9C, желтый корпус ( https://ru.aliexpress.com/item/4000167032949.html ) которая измеряет, и радиацию, и эл.магнитное излучение? с ней можно будет сталкерить по радиоактивным пустошам и искать аномалии, после испытаний очередной партии буревестников?

Javian

01.10.2019 20:33Это еще «плохой» аппарат. Чувствительный еще дороже habr.com/ru/post/456878

Только один датчик:

Называлась стоимость что-то порядка 150$.

andrrrrr

01.10.2019 21:23вопрос про чувствительность это спорный вопрос, насколько она нужна, и на каком датчике лучше. совсем хорошо будет комбинация датчиков, но цена такого?

есть несколько моментов, если где-то ошибся — поправьте меня.

сцинциляторный чувствительный, но не чует бету, только гамму и рентген,

но с другой стороны говорят что чистая бета не встречается, и идёт в комплекте с гамма.

если слюдяной датчик, то чует всё, но долговечность его оставляет желать лучшего, сквозь слюду просачивается атмосфера и через какое то время датчик выходит из строя.

и еще бывает эффект зашкала, когда уровни слишком высокие и датчик просто показывает 0, человек думает что вышел из места с повышенным фоном, а на самом деле нет, или даже дальше в больше заходит.

на сцинциляторных есть такой эффект зашкала?

ту же чернику с чернобыля, если не росла на крышке реактора, померить дозиметром

со слюдяным датчиком не получится, для продуктов нужен свинцовый домик и спектрометр. хотя на некоторые дозиметры со слюдяным датчиком пишут что только они могут измерить загрязнённость продуктов. реклама, она такая реклама.

а дозиметр на обычной трубке гейгера, да, он менее чувствительный, но зато более долгоживущий, и если начнут летать буревестники и распылять «полезные» изотопы, то и менее чувствительный покажет пипец. и так ли уж важна точная цифра этого пипца? где этого пипца больше, а где меньше, покажет и дозиметр на трубке гейгера.

а высокая чувствительность, она конечно нужна, для мирной жизни.

но чем чувствительней, тем дороже прибор. и цены совсем не маленькие.

Javian

02.10.2019 11:24На обычной трубке Гейгера полно схем для самодельной сборки — от примитивных до мониторинговых станций

Главное купить трубку.

uups

02.10.2019 01:18У меня есть не самый плохой дозиметр(МКС01CA), но уловить ничего не смог. На ютубе тоже роликов не находил, за исключением одного, где намеряли приличный уровень на берегу у каких-то выброшенных барж, в паре(десятков) км от места аварии.

Не поделитесь пруфами на счет «почти каждый россиянин»?

andrrrrr

02.10.2019 03:29видимо с «почти каждый» я немного переборщил. надо было написать «только избранные имеющие дозиметр, верующие в радиацию и изотопы и включившие дозиметр в нужный момент» и так далее.

вот у вас всё в порядке. как вы говорите. наверно и у всех остальных по всей рф тоже всё так же хорошо, да?

вы же в курсе что ветер разносит неравномерно осадки и пыль? нет?

и увы, нет у меня железных пруфов, и сертифицированного, с госповеркой дозиметра, и правильно произведённых замеров, со свидетелями с протоколами.

а фото и видео не особо верят. да и нет у меня цели что-то доказывать. какой в этом смысл? исправить то ничего не получится.

вы мне на слово поверите? как джентльмен джентльмену.

я же вам поверил на слово что у вас есть МКС01CA и в вашей местности он ничего не показал в то время когда та пыль выпадала в других местах.

кстати, вы им непрерывно и круглосуточно мониторите ситуацию? в помещении или везде где можете измеряете постоянно?

или так, на полочке лежит и иногда включаете?

uups

02.10.2019 12:09+2Ну просто странно делать такие громкие заявления без каких-либо пруфов. У людей на руках десятки, а может и сотни тысяч хоть каких-то дозиметров, камера в телефоне у каждого первого, а истерия была массовая. Есть куча блогеров разного калибра, снимающих о радиации, которые имеют некоторый набор оборудования и желание где-то лазить-искать.

И где это все?

Я не сомневаюсь, что авария была и где-то что-то можно найти. Но тот факт, что до сих пор не нашли как раз свидетельствует о весьма ограниченном масштабе этой аварии.

unclejocker

02.10.2019 15:43У «редакции» на ютубе хорошо рассказано — авария была, но основной ущерб (моральный и репутационный) нанес не сам весьма скромный выброс, а всегдашняя тактика страуса наших ответственных лиц и последующие слухи и домыслы.

uups

03.10.2019 01:30Меня тоже наиболее печалит именно то, что людей считают за идиотов и пытаются замолчать такие события.

К сожалению, эти лица живут где-то 30 лет назад и не понимают, что в современном мире невозможно подобное скрыть.

DaneSoul

02.10.2019 02:52меня вот другой вопрос волнует, почему дозиметры то такие дорогие?

Смартфоны дешевые за счет массовости производства — это сильно снижает себистоимость. Дозиметры же производство мелкосерийное, так как спрос очень ограничен.

навороченый смартфон, с отличным дисплеем и восьмиядерным процессором на борту, стоит дешевле дозиметра с процессором типа копеечной ардуины и плохеньким экраном? за что они хотят такие деньги?

drWhy

02.10.2019 10:58+1Приёмники GPS, например, также не были ни массовыми, ни дешёвыми. Это не помешало их интегрировать в смартфоны практически бесплатно, получив устройство с функциональностью выше исходного. И за время, меньшее чем существование дозиметров.

Тут вопрос скорее в валидности отображаемых данных. GPS отображает данные, если есть решение навигационной задачи. И задача эта проста, несмотря на высокую сложность и астрономическую стоимость всей системы.

В случае дозиметров слишком много тонкостей — разные виды излучений, огромные диапазоны измерений, различные методики, метрология, сертификация. И несмотря на конские ценники профессиональных дозиметров единого универсального прибора нет, значит, нечего пока удешевлять за счёт массовости.

DaneSoul

02.10.2019 11:04+1GPS приемники решают очень актуальную для обычного, массового пользователя задачу.

А дозимитер это все-таки спец. средство, не особо нужное обычному человеку в повседневной жизни. А спец. средства редко бывают дешевыми, так как ориентированы на профессиональный рынок где объемы покупок небольшие, а платежеспособность хорошая.

drWhy

02.10.2019 11:11Вы бы отказались от бесплатного хорошего дозиметра в смартфоне? И я нет. Значит, задача актуальна для массового пользователя.

Javian

02.10.2019 11:15В массовых очень дешевых телефонах может не быть GPS, отсутствуют многие датчики.

striver

02.10.2019 11:21+1Это понятно, есть такие, где нет и камер. На прошлой неделе попался график продаж фотокамер за последние 10 лет. Падение в районе 80%. Лично мой цифровик 2007-го года уже почти не достается. Он большой, карта памяти малая, больше всунуть не получается.

striver

02.10.2019 11:19Тема интересная. Есть работы в этом направлении?

drWhy

02.10.2019 11:48Есть интерес в смысле приобретения. В серийных часах есть — Дозиметр для Серёжи, будет и в смартфоне, но когда?

Javian

02.10.2019 12:30+1Публикация за 2012й habr.com/ru/post/144790

Модель получила название Sharp Pantone 5 107SH, и продаваться он будет пока только в Японии. К сожалению, стоимость девайса неизвестна, но продажи назначены на июль, так что цена скоро проявится.

Что касается излучения, телефон может улавливать диапазон 0,05 до 9,99 микрозивертов/час.

striver

02.10.2019 12:40Да, как раз, 12-й год для японцев актуально. Но, я так понял, что это какой-то спец заказ от правительства для местного населения. Далее особого распространения тема не пошла.

drWhy

02.10.2019 12:52Заключительная фраза статьи:

Ну, а телефон со встроенным дозиметром явно будет востребован, как считаете?

Японский оператор на пике интереса к теме после Фукусимы успешно не ввёл ещё один полезный датчик для смартфона в обиход.

Показателен один из комментариев: «Интересно, насколько правильные цифры оно там будет показывать…»

DaneSoul

02.10.2019 12:47От бесплатного никто никогда не откажется, проблема в том, что бесплатность относительна и цена ее достижения тоже.

Исходно задача ставится так: «Сколько Вы готовы доплатить за наличие в смартфоне дозиметра?» Следущий вопрос «Сколько в процентах таких же готовых доплатить покупателей?» А уже когда есть гарантированный спрос технология долго и упорно дорабатывается, чтобы стать дешевой. Теже GPS приемники 20 лет назад стоили очень не дешево, первые мобильники были редкими и дорогими.

drWhy

02.10.2019 13:03Но обе технологии с тех пор достигли технологической зрелости, в непоследнюю очередь за счёт военных заказчиков, далее легко перейдя в разряд ширпотреба.

А с измерением радиации у военных всё неплохо, в т.ч. комплексные измерения в эпицентре взрыва при испытаниях. Но здесь заказчику не важны ни цена, ни портативность, ни всеобъемлющая многофункциональность.

madf

02.10.2019 10:56Плагин говорит:

Надёжность продавца – 34%

Не рекомендуется покупать

- На площадке менее полугода

- Низкий общий рейтинг (55)

Там вообще на всю серию этих моделей похожие результаты.

xakep2011

02.10.2019 11:16+1Очень просто – у них выше себестоимость одной штуки. Потому что затраты на создание дозиметра распределяются на гораздо меньшее их количество, чем количество тех же смартфонов.

eugene_brad

01.10.2019 14:44атомная энергия уже никогда не станет таким же бытовым явлением, как ветряк или солнечная панель на крыше дома

Товарищ, верь! Взойдет она — звезда с названием «Токамак»!

andrey_gavrilov

01.10.2019 15:441) не надо путать атомную энергетику и УТС (управляемый термоядерный синтез), «это не муж и жена, а четыре разных человека»((с)анекдот);

2) не надо ставить знак равнества между УТС и токамаками, скорее всего основой УТС-энергетики будут открытые ловушки, наследующие идеи, пробатывающиеся сейчас в ИЯФ им. Будкера (и у активно повторяющих сейчас эти работы китайцев), и, частично, в TAE Technologies.

3) товарищ топикастер занимается «гаданием по внутренностям птиц», пока нет гарантии, что не будет разворота к атомной энергетике в связи с актуализацией повестки остановки климатических изменений через максимально быструю декарбонизацию энергетики (1) и прочих отраслей (2).

Напомню реальные успехи на пути декарбанизации энергетики:

Германия, «Энергоповорот», как пример «что можно сделать с ВИЭ» (см. самую нижнюю часть, «Энеретическая индустрия»):

А теперь сравнимаем с темпами перехода Франции на ядерную энергетику (см. сиреневую, самую большую в конце, часть, «электичество, произведенное атомными источниками»):

Если понадобится реальная быстрая повсеместная декарбонизация производства энергии, — других реалистичных альтернатив в человечества сейчас и нет по сути.

____________

Конечно, сейчас мы в другой точке, чем была Германия в начале «энергоповорота», да и в другой по отношению к началу массовой нуклеаризации энергетики Франции, тем не менее расклады в целом остаются теми же. Атомная энеретика — простой и предсказуемый, надежно реализуемый путь быстрой декарбонизации производства энергии _везде_ в мире, а не только в очень выгодных для солнечной и ветрогенерации местах.

striver

01.10.2019 16:17А теперь сравнимаем с темпами перехода Франции на ядерную энергетику (см. сиреневую, самую большую в конце, часть, «электичество, произведенное атомными источниками»):

Графики то интересные, но показана разная информация, если по Германии двуокись углерода, то по Франции — геренерация электричества по источникам.

andrey_gavrilov

01.10.2019 17:12и что, так трудно понять связь? Ядерная геренация — считайте практически carbon free. Темпы роста удельной доли ядерной генерации (тут — во Франиции) — это темпы роста декарбонизации, о которой и шла речь.

Напомню, для иллюстрации чего именно использовались графики:

«Напомню реальные успехи на пути декарбанизации энергетики»

То есть речь шла о путях декарбонизации энергетики, различных путях, один из которых, очевидно, содержит «традиционные ВИЭ» (тут оговорка про «традиционные», т.к. атомная энергетика на уране из морской воды, — тоже ВИЭ, строго по определению ВИЭ (т.к. концентрация урана будет непрерывно восстанавливаться до равновесной выщелачиванием из прилегающих пород, и так до конца жизни на Земле), канадские атомщики этим троллили зеленых сразу после успехов 2015-го года US DOE в области совершенствования технологии добычи урана из морской воды), а другой путь, очевидно, — путь нуклеаризации энергетики.

В Германии график выбросов от Энергетической индустрии (а точнее — его динамика) — это обобщенный «успех декарбонизации» по-немецки, «по-энергоповоротовски».

Во Франции график роста ядерной энергетики (carbon-free с точностью до мелочей вроде выбросов от производства цемента, нужного на строительство станций, и от бензина для автомобилей, используемых при обслуживании станции (Ok, и добычи топлива) — с любым ВИЭ распределенной генерации, на кВт УМ*КИУМ атомная энергетика и тут крыть будет ВИЭ как бык овцу, так что можно просто за скобки выносить)…

… так вот, Во Франции график роста ядерной энергетики, показывает график роста ядерной энергетки, оно же — график декарбонизации при помощи атомной энергетики.

Собственно, ровно то, что заявлялось мной изначально, см. цитату выше.

striver

02.10.2019 00:03и что, так трудно понять связь?

Многое чего не трудно, но 2 графика не логичны.

канадские атомщики этим троллили зеленых сразу после успехов 2015-го года US DOE в области совершенствования технологии добычи урана из морской воды), а другой путь, очевидно, — путь нуклеаризации энергетики.

О стоимости они забыли, также они забыли о том, что выбросы у Канады растут. Ну ок. Да, АЭС, выбросов СО2 почти нет, но вопрос же не только снизить выбросы СО2 любой ценой. Можно же ведь уменьшить количество людей и таким образом будут меньше выбросы. Так уж совпало, что когда была рецессия в 2008-2009-х годах, то и выбросы СО2 уменьшились.

… так вот, Во Франции график роста ядерной энергетики, показывает график роста ядерной энергетки, оно же — график декарбонизации при помощи атомной энергетики.

Если 3 раза повторить, то будет понятней. Да, я понял, вопрос о графике с СО 2 по Франции так и не был снят. Ну и ладно.

Matshishkapeu

02.10.2019 01:57>> также они забыли о том, что выбросы у Канады растут.

У Канады с 1990 население выросло на 37% а у Германии на 3%, при сокращении промышленности в ее энергоемкой части. Турецкому барбершопу много электричества не надо, не алюминиевый завод и не сталеплавильная дуговая печь.

striver

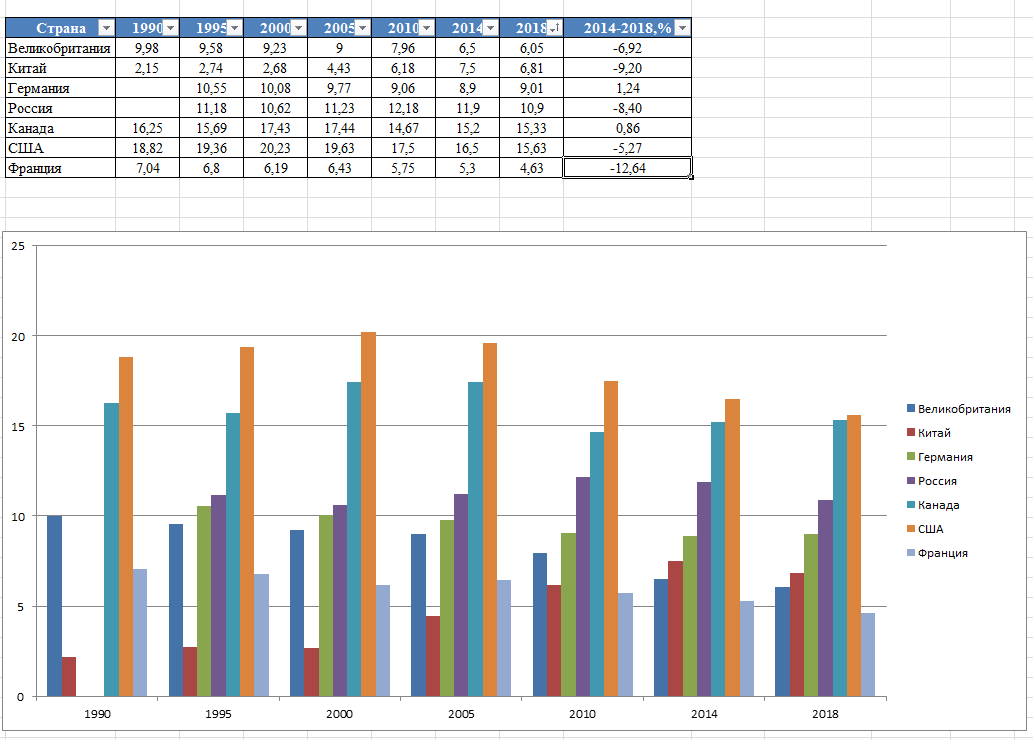

02.10.2019 09:47Ранее уже обсуждал, так уж совпало, что попала Канада и Герамния в график по сравнению (да, хотел еще добавить Францию с её АЭС, но почему-то этого не сделал, отвлекли и так и оставил) здесь. Есть рост СО2 на каждого человека, а с учетом того, что есть и рост населения, то и общий уровень вырос.

Кстати. Добавил в табличку еще и Францию.

Картинка под спойлером кликабельна, лучше открывать в новой закладке ибо собьется счетчик сообщений в теме

Osnovjansky

02.10.2019 12:071) Пожалуйста, проставляйте единицы измерения для тех кто «не в теме» (а те кто в теме, я подозреваю и так с этими графиками знакомы)

2) Рассматривать графики декарбонизации в отрыве от первичной выплавки металлов и производства бензина довольно глупо. Т.е. например, выведя эти два производства из своих стран, страны первого мира автоматом снизили выделение углекислого газа на десятки процентов (это имхо, не подкрепленное ссылками. Просто общее впечатление из статей по теме за десяток лет).

striver

02.10.2019 12:151) Пожалуйста, проставляйте единицы измерения для тех кто «не в теме» (а те кто в теме, я подозреваю и так с этими графиками знакомы)

Да, как бы, да. Это было для другой темы. В тоннах на человека в год.

2) Рассматривать графики декарбонизации в отрыве от первичной выплавки металлов и производства бензина довольно глупо.

Ну ок. Тогда выше обсуждение — тоже ни о чем, ибо ничего не выделено. У вас есть данные, чтобы выделить?

Т.е. например, выведя эти два производства из своих стран, страны первого мира автоматом снизили выделение углекислого газа на десятки процентов (это имхо, не подкрепленное ссылками. Просто общее впечатление из статей по теме за десяток лет).

Ну, это не удивительно, грязное производство переместили в страны 3-го мира. Основной фабрикой стал Китай, можно по графикам смотреть стремительный рост на человека с начала этого века. Но, даже Китай умудряется сейчас снижать выбросы. У Британии выбросы СО2 вообще ниже уровня доиндустриальной революции.

Matshishkapeu

02.10.2019 21:34>> Из всего этого, у Канады на 50% больше выбросов СО2 на человека, чем в Германии.

Структура экономики другая. Канада при меньшем населении производит в 6 раз больше алюминия, в 16 природного газа, в 80 раз больше нефти, в бесконечность раз больше топливного урана (Канада 22 процента мирового рынка — Германия ноль). То есть в Канаде много энергозатратной промышленности (алюминий, обогащение урана по плохой технологии), продукция которой экспортируется. В Германии — сложное но не объемное машиностроение, бюрократия, финансисты-неудачники вроде Дойчебанка и турецкие барбершопы. Энергопотребление всех перечисленных не существенно. Один канадец работающий на самосвале в урановом карьере производит сильно больше СО2 чем два немецких амта по делам безработных и три турецких барбершопа в которых суммарно занято все экономически активное население среднего городка в бывшей Рурской промышленной области.

striver

02.10.2019 21:44Хм. Добыча ископаемых — слишком затратная часть по выбросам? Допустим алюминий, но уран? Есть цифры, сколько он дает выбросов. Просто, что-то у меня в голове крутиться мысля, что на общем фоне алюминия, доля урна менее 10% (это так, пальцем в небо, быстрый поиск ничего не дал, может я не там ищу). С другой стороны, нет производства в Германии — для меня это странно. Машиностроение — дает мало выбросов? Есть цифры? Вы просто условно назвали грозные абсолютные цифры без привязки к выбросам СО2, что мне сложно что-то подсчитать.

Matshishkapeu

02.10.2019 22:59>> Хм. Добыча ископаемых — слишком затратная часть по выбросам?

Если добывать битумные пески в Альберте — просто пипец какая затртатная. Если производить первичный алюминий, обогащать уран и т.д.

>> Машиностроение — дает мало выбросов?

Много видели чадящих думовых труб над заводами Цейса SMT в Оберкохене по сборке оптики для литографии, автосборочными предприятиями, заводо Ролекса в Женеве? Потребение такого завода примерно равно потреблению отапливаемого склада. Потребление алюминиевого завода примерно равно Саяно-Шушенской ГЭС, крупнейшей электростанции России.

grewishka

02.10.2019 22:13+1сложное но не объемное машиностроение

А 5-6 миллионов автомобилей это небольшой объем? А сколько Siemens производит всего начиная от тех же ветряных турбин и заканчивая какими-нибудь гигантскими трансформаторами. Даже в России редко найдешь производство где не было бы какого-нибудь немецкого оборудования. То что в Канаде топят газом битуумные пески и от этого весь этот выхлоп. так они там больше ничего и не умеют.

Matshishkapeu

03.10.2019 01:11>> А 5-6 миллионов автомобилей это небольшой объем?

Это 5 миллионов тонн металла. В производстве стали это соответствует одному Руставскому заводу такой гигантской индустриальной державы как Грузия в советские годы. 5 миллионов тонн стали в год это где-то между Румынией и Словакией, треть Вьетнама, четверть Тайваня, седьмушка Турции или Бразилии, пять процентов Индии, полпроцента Китая. Это не объем. Это один меткомбинат в Грузии до того, как его разворовали.

Nick_Shl

03.10.2019 01:14Металл тоже для автомобилей в Германии добывают и выплавляют? И нефть для получения пластика/резины добывают и перерабатывают?

Matshishkapeu

03.10.2019 01:27Металл вроде в основном АрселорМиттал то есть могуть быть индусы и бразильцы а могут и казахи/украинцы с Темиртау и Кривого Рога. НЛМК поставлял Шкоде и Фольксвагену и вроде до сих пор поставляет на российское локализованное производство. На немецких сталелитейных заводах ныне ковркинги для урбанистов и делают крафтовое пиво, на месте некоторых так и вовсе пруд с уточками.

Nikita_64

01.10.2019 17:54Добавлю про Китай: В Китае эксплуатируется около 45 реакторов, 15 строится и еще больше планируется начать строить. Там по ссылке впечатляющие подробности. Между прочим, 45 реакторов — это практически 10% мирового парка по количеству и 21% по введенной мощности.

striver

02.10.2019 10:20+1Вот за Китай нужно порадоваться, ибо такое количество угля они сжигают, что АЭС на сейчас для них и не только — один из лучших вариантов.

terek_ambrosovich

02.10.2019 11:41Несмотря на то, что Китай действительно является самым перспективным в плане роста АЭС, те же ветер + фотовольтаика там растут намного большими темпами.

carryonshine

02.10.2019 11:25+2Декарбонизация после сжигания разного топлива — это прекрасно. А вот деактивация после любой более-менее серьезной аварии на АЭС — уже не так прекрасно. А аварии случаются, и последствия разгребать совсем не весело.

А вот последствия аварии ветряков или солнечных панелей — собрать куски и всё.

У меня вообще складывается впечатление, что те, кто сейчас строит АЭС, просто рискуют скрестив пальцы. Просто надеются, что всё будет хорошо. Ведь если в прекрасные расчеты о цене электроэнергии добавить фактор аварии — что-то мне кажется, что АЭС окажется на последнем месте.

striver

02.10.2019 11:48Буквально вчера вычитал такое: Атомная энергия стала дороже ВИЭ.

Кроме того, по подсчетам авторов доклада, ядерная энергия дороже. Цена солнечной энергии колеблется от $36 до $44 за МВт*ч, а ветровой — от $29 до $56 за МВт*ч. То же количество ядерной энергии обходится в сумму от $112 до $189. За последнее десятилетие нормированная стоимость — средняя расчетная стоимость производства электроэнергии на протяжении всего жизненного цикла электростанции — для солнечных станций упала на 88%, а для ветровых — на 69%. В случае АЭС она возросла на 23%.

Не знаю, на сколько это близко к реалиям, но получается, что ВИЭ дешевле, но не надежно.

Metus

02.10.2019 11:49На данный момент количество смертей на джуоль у атомных электростанций самое низкое. И это с учётом аварий на АЭС.

carryonshine

02.10.2019 12:51А можно источник?

Вообще было бы крайне интересно посмотреть статистику не только по смертельным случаям, а в принципе по влиянию на здоровье людей. Для всех отраслей энергетики.

Обычные сжигающие станции определенно наносят вред просто во время работы, это понятно. АЭС в принципе тоже, как минимум на персонал воздействуют. Но вот что интересно про АЭС — учитываются ли при сборе статистики долгоиграющие проблемы со здоровьем после аварий. Например, онкология, в том числе у рождающихся после происшествия.

Ведь это тоже всё можно вписать а цену электроэнергии — стране придется тратить большие деньги на ликвидацию последствий.

grewishka

02.10.2019 13:13В угле, в зависимости от места добычи, могут содержаться радиоактивные элементы в достаточно большом количестве. Радиация, которая вылетает из трубы и вывозится на отвал намного превышает уровень радиации при нормальной работе атомной станции.

Во время сжигания угля большая часть урана, тория и продуктов их распада выделяются из исходной матрицы угля и распределяются между газовой и твердой фракциями. Практически 100% присутствующего радона переходит в газовую фазу и выходит с дымовыми газами[13].

Кроме дымовых газов, к основным источникам поступления радионуклидов в окружающую среду при сжигании угля на электростанции относят вынос частиц угля с открытых площадок углехранилищ (углеунос) и золоотвал [14]. При сгорании большая часть минеральной фракции угля плавится и образует стекловидный зольный остаток, значительная доля которого остается в виде шлака. Тяжелые частицы при этом попадают в золу, однако наиболее легкая часть золы, так называемая «летучая зола», вместе с потоком газов уносится в трубу электростанции. Удельная эффективность золы-уноса повышается с увеличением ее дисперсности.

carryonshine

02.10.2019 13:23Прекрасный ответ, спасибо.

Значит солнечные/ветряные все же намного-намного лучше? Хотя бы потому, что позволяют подальше унести производство от жилья?

Я только один более-менее значимый пункт слышал от противников ветряков — типа что от них большая вибрация. Что вибрация эта влияет на животных вокруг.

Правда это обычно говорят те, кто кричит про "особенный курс для России"…

Может, и правда есть ощутимая вибрация? Но насколько это сопоставимо с влиянием АЭС/сжигающих?

onlinehead

02.10.2019 20:12Может, и правда есть ощутимая вибрация?

Вибрация есть, конструкция отбалансирована все-таки не идеально, резонансы есть, плюс масса у нее впечатляющая (несколько тысяч тонн суммарно и до 350 тонн сама гондола с лопостями) и все это находится в движении.

Но, в целом, она не шумная, по крайней мере в диапазоне слышимости человека. Во всяком случае на таком уровне, чтобы обращать на себя какое-то особое внимание.

Ну и это очевидно не супербесопасная штука, не даром в некоторых странах типа Норвегии есть нормы по максимальной близости ветряка к жилью (650 метров, если мне не изменяет память). И иногда у них все-таки отказывают тормоза, что приводит к разрушению конструкции и разлету осколков на километры вокруг.

Но насколько это сопоставимо с влиянием АЭС/сжигающих?

«Я сантехник ненастоящий», но в рамках обмена мнениями и если оценивать по «если бы я жил рядом со станцией», то сжигающая однозначно хуже (я об этом явно вспомнил после зимы, проведенной в Кракове, где уровень загрязнения воздуха из-за печного и мазутного отопления был до последнего времени просто адовый), а вот АЭС… ну, вероятность того что она бахнет не особо-то велика, системы защиты вроде до ума доводят потихоньку, электричество с нее дешевле (что актуально в ЕС, где разброс от примерно 8.5 рублей за кВт в Польше, где я живу, до 22 в Германии и выше), вокруг тихо и спокойно, потому что зона изоляции (а значит она точно не будет стоять от меня в километре), то почему бы и нет?

Metus

02.10.2019 13:54+1https://www.forbes.com/sites/jamesconca/2012/06/10/energys-deathprint-a-price-always-paid/#27998121709b

https://www.nextbigfuture.com/2016/06/update-of-death-per-terawatt-hour-by.html

Солнечные панели тоже далеко не лидеры по смертям, но не последние потому что:

- По сравнению с атомной станцией нужно много больше материалов произвести на ту же мощность

- Обязательны аккумуляторы

engine9

05.10.2019 09:55Не забываем что есть подводная часть айсберга АЭС: добыча и обогащение. Там поля шламовых отвалов, риски аварий на комбинатах, поднимающаяся пыль с карьеров. А еще ОЯТ нужно веками где-то контролируемо хранить. И всё это риски и затраты.

progmachine

05.10.2019 11:46Добыча и обогащение не являются сколь нибудь значительным источником радиационной опасности. Там люди уран в голых руках держат и ни чего. Атомное топливо становится опасным только когда начинает работать под нейтронным облучением. Вот отработанное топливо, да, оно фонит жёстко. Но и с этим есть что делать — перерабатывать, доставая Pu239, а остальное после некоторой выдержки, измельчается и сплавляется со стеклом в определённых пропорциях, после чего это уже можно спокойно захоранивать — оно безопасно.

terek_ambrosovich

02.10.2019 11:50+2Даже без учёта оценки рисков при авариях у АЭС (новых инсталляций) давно уже не так всё радужно с экономической эффективностью.

Потому та же МЭА давно уже призывает субсидировать атомную энергетику.

Без прямых субсидий и длинных госденег под малые проценты тут мало что возможно.

Более того, есть сильные подозрения, что эти субсидии нужно сделать постоянными, и только наращивать. Чтобы поддерживать постоянно растущие требования к безопасности и переоценке к затратам на утилизацию/захоронения.

Umpiro

02.10.2019 13:08А вы уверены, что Франция — это подходящий пример? Если я правильно помню, у них просто удачные иторические предпосылки для использования ЯТ. Сильные связи с бывшими африканскими колониями богатыми ураном.

grewishka

01.10.2019 16:28Если брать пример с небольшими модульными реакторами, то можно посмотреть NuScale — их процесс сертифицирования будет закончен в сентябре следующего года и они уже начали процесс подготовки к производству — то есть подгоняют разработанный реактор под технологические процессы и оборудование, так как в критическое отличие от существующих реакторов не размер как таковой, а то, что можно производить их на сборочных линиях, а не на стройплощадке. А это дешевле, лучше конторль качества и т.д. Все плюсы конвейерной сборки. А потом из этих модулей можно уже набрать любую мощность, хоть гигават. Что же касается авиации, то с появлением дозаправщиков, необходимость исчезла. Тут были больше амбиции ВВС. Navy получили свой реактор для подводки Новелес, авиации захотелось свой. Однако, из того эксперимента родился реактор на расплавах солей. К слову сказать, экспериментальный реактор на расплавах солей будет запущен в следующем году в Китае. Точнее, их будет два. 2 МВт-ный, с солью урана и 10 МВт-ный, где в соли будут находится урановые пеллеты — уран в оболочки из графита и других материалов. Ну и реактор Thorcon получил одобрение от индонезийского энергетического агенства в плане технико-экономического обоснования и хочет построить там свой реактор.

Интерсный проект также задуман в Китае. Они хотят использовать глубинные ядерные реакторы для отопления жилья. Поскольку температура невысокая и нет давления, а также нет генераторов, это получается дешево, зато сколько угля не надо жечь.

unwrecker

01.10.2019 16:45А почему образовалась урановая пыль при взрыве РИТЭГа на взлёте ракеты? Это же болванка метала, помещённая в толстенную капсулу из металла. Что её могло разрушить?

Sergey_Kovalenko

01.10.2019 22:14Болванка разбилась об атмосферу на околокосмической скорости, как метеорит.

unwrecker

02.10.2019 09:29Речь шла про аварию на запуске, то есть таких бошьших скоростей ещё нет. А от свободного падения из стратосферы эта штука вообще никак не должна пострадать.

Atterratio

01.10.2019 16:50Как то рассказ об питании северных городков атомной энергией звучит не полно без обзора ПАТЭС «Академик Ломоносов».

grewishka

01.10.2019 16:54Билл Гетс отказался от бегущей волны, вроде. У них теперь реактор на быстрых нейтронах на солях хлора.

SvSh123

01.10.2019 17:05не владеть смартфонами с почти бесконечными аккумуляторами

Вот насчет этого я бы поспорил. Уж очень хорошо такой источник вписывается в стратегию фирмы Apple. Только представьте себе: телефон, вообще не нуждающийся в зарядке в течение, допустим, трёх лет, по прошествии которых аппарат, хочешь-не хочешь, придется сдать на утилизацию и купить новый… Красота! :)

Usul

02.10.2019 08:21Это не говоря уже о том, что содержимое такого телефона автоматически решит проблемы с неавторизированными сервисными центрами путем их устранения ;)

500rur

01.10.2019 17:07Слегка удивил пассаж: «Пилить РИТЭГ с жёстким альфа-излучением опасней, чем разбирать кувалдой фугасный снаряд — снаряд хотя бы может не взорваться, но от излучения урана или плутония не спрятаться никак. Особенно если вандал вдохнёт урановую пыль»

Разве альфа — излучение — очень опасно? От него можно защититься листом бумаги, насколько помню. Случай поедания радионуклидов не рассматриваю.

vasiaplaton

01.10.2019 17:46Альфа самое опасное, если добереться до внутренностей, так как ионзирует атомы оно лучше всего. И следовательно если альфа излучение пробралось внутрь организма(можно вдохнуть пыль, и тд и тп), то вероятность рака сильно повышается. А вот у бета и гамма излучения пробег побольше, орговевший слой кожи их не остановит, но и атомы они не так сильно ионизуруют. Вообщем внутрь опаснее всего альфа, снаружи гамма.

begin_end

02.10.2019 11:08При равной мощности источников начать «Пилить РИТЭГ с жёстким альфа-излучением» безопаснее чем другие виды РИТЭГ. Впрочем, большинство наземных РИТЭГов на стронции-90. Там до пиления герметичной капсулы с препаратом не дойдет из-за высоких уровней прямого бета и тормозного гамма излучения после снятия внешних защит. Да и не будь излучения, вскрыть компактную очень прочную и горячую капсулу не так просто и быстро (для аналога представим, что включенную галогенку на 500Вт засунули в отрезок трубы и заполнили керамическими компаундами).

Dimsml

02.10.2019 15:08+1К сожалению, желающие распилить РИТЕГи на лом всегда найдутся, а полученные в процессе радиоактивные запчасти могут найти люди, которые к первичному попилу РИТЕГов на металл не имеют на малейшего отношения и даже не подозревают что именно они нашли.

Рекомендую ознакомиться с отчётом МАгАтЭ о происшествии в грузинском селе Лия в 2001 году. Трое мужчин отправились за дровами и обнаружили две капсулы от РИТЕГов. Они решили поспать рядом с ними, т.к. капсулы были тёплыми. Один из них скончался в результате происшествия.

Вот отчёт для тех кому интересно. Осторожно присутствуют шокирующие фотографии. Отчёт на английском.

https://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/Pub1660web-81061875.pdf

Vsevo10d

02.10.2019 11:39+4Была в инете годная копипаста, правда написанная давно и потому довольно специфическим языком. Рекомендую найти всю, я смог найти уже только в совсем левых источниках, увы.

У альфушек крайне низкая проникающая способность, но очень высокая энергия.

То есть, если ты вдохнул пылинку, измазанную альфа-активным препаратом, то она прилипнет к соплям у тебя в легких и начнет воздействовать всего-навсего на один кубический сантиметр твоего ливера. Дальше излучение в сале не пройдет, из-за низкой проникающей способности. Но зато в этом кубическом сантиметре альфушки не оставят ни одной целой молекулы.

По сути, при попадании в организм горячей пылинки, внутри тебя, в этом самом кубическом сантиметре где она остановится и прилипнет, образуется этакая мини-фабрика по варке яда, работающая непрерывно, без выходных и перекуров. Пораженный кубический сантиметр начнет обильно выделять яд и травить весь твой остальной организм. И с тобой начнут происходить очень неприятные вещи.

Да ты и сам видал, че альфа-излучение творит с человеческим организмом: помнишь, по ящику показывали этого кренделя, которого березовский траванул полонием? Помнишь, какой до этого он был холеный, племенной бык с нажратой ряхой? И какой стал в считанные дни — грустная жолтая мумия с провалившимися глазками и повылезшими волосешками, неспособная держать голову прямо. Это его так бодро схавало альфа-излучение, ведь полоний-210 альфа-активен.

Причем ему в чаек плеснули отнюдь не полстакана концентрированного раствора, нет. Рассыпь на столе обычную поваренную соль, посмотри на среднюю по величине частицу — вот такую крупинку ему в кружку и кинули.

А теперь мысленно раздели эту крупинку на тысячу кусков. Получится невидимая для глаза пыль. Опять же мысленно — дунь на нее, посмотри как она поднялась в воздух и висит в нем, не падая. И представь, как ты проходишь через это невидимое облако, вдыхаешь воздух, и эти мелкие пылинки облепляют твои глаза(они же мокрые, не забывай), устилают сопли в носу, гортань, трахею, легкие. А если на руках или на морде есть открытые раны, то эти пылинки попадают в кровь и растаскиваются по венам кровотоком, добираясь до всякого внутреннего органа, в том числе и до самого нежного вещества — спинного мозга.

Запомни одно: альфа-активная грязь не опасна, пока не попала к тебе внутрь. Условно говоря, тебя можно облучать потоком альфа-частиц любой интенсивности — тебе ничего не будет. Ядра гелия, коими по сути являются альфушки, просто не пробьют одежду, они тормозятся считанными микронами вещества, и даже на открытом теле сразу затормозятся в самом верхнем слое кожи, не причинив нижележащему салу никакого вреда.

Но все меняется, когда ты хватаешь грязными руками какую-нибудь няшечку и сжыраешь ее. Или проходишь по пыльной травке, дыша во всю грудь. Если твои руки или травка были реально грязными — все, тебя можно поздравить, ты уже начал превращаться в Грустную Жолтую Мумию И СДЕЛАТЬ УЖЕ НИЧЕГО НЕЛЬЗЯ. Способов избавиться от реального количества попавшего в организм альфа-препарата — не существует, и если ты понял, что надышался фатально, то все, что остается сделать — это выложить из карманов полезное и удалиться в лесок с хорошей, годной веревкой.

Dolios

01.10.2019 19:01+1Когда писали про Евросоюз, почему-то стыдливо забыли про Францию. А там:

В июне 2010 EdF заявила о планах продления эксплуатации всех существующих реакторов с 40 до 60 лет. Она будет включать замену всех парогенераторов (каждый 900 МВт реактор имеет 3 парогенератора, а 1300 МВт реактор — 4), и прочие ремонтные работы, общей стоимостью 400 — 600 миллионов евро на реактор.

В феврале 2014 EdF пробила в парламенте свою программу продления жизни реакторов, стоимостью 55 млрд. евро. Основная часть программы должна быть выполнена до 2025 года. Это включает расходы в 15 млрд. евро на замену массивных компонентов у всех 58 реакторов, 10 млрд. евро на пост-Фукусимские модификации, и 10 млрд. евро на усиление защиты от внешних воздействий. В программе сказано, что лишь два компонента ядерного реактора невозможно заменить. Остальные компоненты имеют нормальный срок службы в 25 — 35 лет, и их можно и нужно обновлять и менять. Также говорится, что при продлении службы реактора, будут применяться критерии к реакторам третьего поколения, вне зависимости от того, когда конкретный реактор был построен.

firedragon

01.10.2019 23:04Франция просто может, Иран и Корея то-же могут и конечно Россия.

У всех остальных «зеленая» шизофрения.

technik

02.10.2019 01:34Судя по темпам развития «зелёной» энергетики, атомная энергия уже никогда не станет таким же бытовым явлением, как ветряк или солнечная панель на крыше дома.

Атомная энергетика это будущее планеты. Ну сколько проживёт текущая углеводородная модель с текущим же уровнем добычи? Лет 100, не больше. И как же интересно человечество будет решать эту проблему? Что, всем на биогаз переходить? :)

По факту только уран и атомная энергетика может обеспечить с достаточно высоким EROEI дешёвую и доступную энергию.

Так что я думаю как только начнут снижаться возможности углеводородов и «зелёной» энергетики все сразу вспомнят про атом и будет его ренессанс.

unwrecker

02.10.2019 09:33+1А как начнут снижаться возможности "зелёной" энергетики? Солнце потухнет?

technik

02.10.2019 20:32+1Австралия является замечательным примером того, что будет если полностью перевести страну на зелёную энергетику. Ещё и очень занимательный пример, поскольку у них энергосистема замкнута.

Производитель алюминия Tomago был вынужден трижды останавливать свои плавильные линии из-за нехватки энергии в штате Новый Южный Уэльс. Оборудование испорчено не было, так как каждый раз линии удавалось запустить до застывания алюминия в плавильных печах. Производители алюминия потребляют до 10% от общей потребности штата в электричестве.

АЕМО заявило, что частично виновата облачность, более сильная чем прогнозировалась, из-за чего уменьшилась генерация солнечных панелей «на крышах» и возрос спрос в сети.

О каком экономическом развитии может идти речь если энергосистема на солнечных панелях может просто отключиться из-за облачности.

striver

02.10.2019 20:48Да что же за приколы с этой Австралией. 73% выработки приходится на уголь + 13% газ = 86% обычные ТЭС. Это, зеленая энергетика?

О каком экономическом развитии может идти речь если энергосистема на солнечных панелях может просто отключиться из-за облачности.

О блэкауте слышали? Угольные ТЭС не смогли. Сеть накрылась тазиком. Крайне долго восстанавливали. Электроэнергия была у тех, у кого были панели. К тому же еще и цены задрали так, что система панелей и с аккумуляторами от Теслы окупаются за 5 лет.

Andriy1218

03.10.2019 03:13Тесловских поверпаков не хватит, чтобы покрыть потребности в аккумулирование хотя бы одной небольшой страны. Даже если у нас появляться аккумуляторы, которые в 10 раз дешевле и в 10 раз емкостней существующих, то солнце и ветер все равно не сможет полностью все покрыть. Так что какое-то количество стабильных источников энергии всегда понадобиться.

striver

03.10.2019 10:06Тесловских поверпаков не хватит, чтобы покрыть потребности в аккумулирование хотя бы одной небольшой страны.

Сейчас такие системы покрывают потребности небольших островов. У них там 50 МВт*ч хватает на 2-3 дня.

Даже если у нас появляться аккумуляторы, которые в 10 раз дешевле и в 10 раз емкостней существующих, то солнце и ветер все равно не сможет полностью все покрыть.

Я прошу прощения, но по-моему вы не понимаете о каких цифрах говорите. 500-700 баксов за 140 кВт*ч. С такой ценой за такую емкость у Теслы будет очередь на 20-30 лет вперед, ибо, я, так, гадая на кофейной гуще, прикинул, что нужно очень тяжело работать лет 20 для таких цифр. Даже сейчас, эти батареи окупаются за 5-10 лет. Да, с промышленностью сложнее, там другие мощности и потребности. Как знать. Кто-то уже переходит. Тесла тоже хотела, но пока слабо.

Так что какое-то количество стабильных источников энергии всегда понадобиться.

Я более чем уверен, что текущие традиционные электростанции будут работать в некоторых странах и в 22-м веке.

striver

02.10.2019 09:50Так что я думаю как только начнут снижаться возможности углеводородов и «зелёной» энергетики все сразу вспомнят про атом и будет его ренессанс.

Проблема АЭС в том, что когда уже, как бы технология зрелая, то затраты должны падать. Но они не падают, а наоборот растут. АЭС точно как и ВИЭ строились вопреки, то есть было субсидирование. В настоящее время, после непродолжительного периода времени, ВИЭ выходят на самоокупаемость и уже сейчас отменят как раз разные субсидии и скидки. Некоторые перенаправляют финансовые потоки на аккумулирование.

igsend

02.10.2019 11:40Миром правит финансовый капитал, для которого гораздо важнее прибыль и ликвидность, чем надежность и непрерывность. Гораздо выгоднее придти в страну с субсидиями на солнце/ветряки (или выбить эти субсидии через лоббистов), насытить рынок, и искать новое место, чем впрягаться в проект атомной электростанции с периодом возврата средств в 15-20 лет и общим периодом расчета в 50+ лет.

ВИЭ выходят примерно на такую же самоокупаемость, как «фермы криптомайнеров» — это только финансовая самоокупаемость и прибыль генерируется после самоокупаемости непродолжительное время.

striver

02.10.2019 12:02чем впрягаться в проект атомной электростанции с периодом возврата средств в 15-20 лет и общим периодом расчета в 50+ лет.

Да, это один самых важных аргументов финансового мира — время окупаемости. 10+ лет — это уже долго, не каждый захочет без гос. гарантий.

ВИЭ выходят примерно на такую же самоокупаемость, как «фермы криптомайнеров» — это только финансовая самоокупаемость и прибыль генерируется после самоокупаемости непродолжительное время.

Эту часть вообще не понял. Что значит не продолжительно?

igsend

02.10.2019 12:26+2Это я к тому, что ветряки поставленные условно 10 лет назад и «окупившиеся» 5 лет назад сейчас требуют демонтажа и утилизации. Или дорогостоящего обслуживания, которое отъедает существенную долю в генерируемой выручке, а иной раз и превышая ее. По факту, ни ветряки, ни солнечные панели не являются «вечными», а деградируют быстро (относительно более традиционных средств добычи электроэнергии).

striver

02.10.2019 12:52Это я к тому, что ветряки поставленные условно 10 лет назад и «окупившиеся» 5 лет назад сейчас требуют демонтажа и утилизации.

Кто требует и почему?Или дорогостоящего обслуживания, которое отъедает существенную долю в генерируемой выручки, а иной раз и превышая ее

Есть цифры?

По факту, ни ветряки, ни солнечные панели не являются «вечными», а деградируют быстро (относительно более традиционных средств добычи электроэнергии).

Я хоть завтра себе могу установить панели на крышу, и они будут держаться лет 20. Это применимо как для частника, так и больших масштабах. Микро АЭС дома не поставишь, самое простое — это дизель-генератор. Он еще быстрее находится, но масштабировать ТЭС так не получится. Средняя постройка АЭС в районе 8-10 лет, а ветряки и панели могут генерить энергию уже через месяц, да модульно.

igsend

02.10.2019 13:23Ветропарк, как и любое предприятие несет постоянные расходы. Если он не отбивает расходы на обслуживание, его нужно демонтировать, чтобы прекратить постоянные расходы.

Цифры несомненно есть, ВИЭ не новая модная тема, они существуют довольно давно. Все сильно зависят от региона, от стоимости электроэнергии в этом регионе, стоимости рабочей силы, стоимости кредитов, субсидирования и т.п. Где-то хорошо с ветром, где-то зеленые вырубили все работающие электростанции, где-то нет электросетей. Если Вам действительно интересны числовые показатели, рекомендую воспользоваться поиском.

Вы может поставить на крышу панели, но пока не поставили — воспользуйтесь опытом, описанном в интернетах, дабы не наступать на грабли.

Любые домашние ВИЭ, в плане стоимости менее эффективны, чем промышленные. Это не самогонный аппарат, который отбивается за счет отсутствия акциза (хотя промышленное производство спирта конечно дешевле домашнего) и имеет смысл только как хобби или единственный вариант в труднодоступной местности.

Тут на хабре были описания коммерческого внедрения солнечных батарей для таких случаев, например habr.com/ru/company/beeline/blog/128256 и habr.com/ru/post/216379. Это выходит очень дорого, и при малейшей возможности запитаться от сети, никто таких огородов городить не будет.

Если нужно резервное питание для дома, самый простой и эффективный вариант — это бензогенератор. Стоит недорого, обслуживается легко, в простое неприхотлив. А для регулярного использования — только электросети. Ну, пока и на электроэнергию акцизы не ввели, конечно.

striver

02.10.2019 14:08Ветропарк, как и любое предприятие несет постоянные расходы. Если он не отбивает расходы на обслуживание, его нужно демонтировать, чтобы прекратить постоянные расходы.

Это понятно, просто вы написали, что 5 лет для ветряка, а далее списывают… ибо дорого. Я такой инфы не встречал. Вот и мне стало интересно. Да, те ветряки, которым 10+ лет, то эффективней ставить на их место более мощные, КПД будет выше и отдача таким же образом. Но чтобы просто остановить. Не встречал.

Если Вам действительно интересны числовые показатели, рекомендую воспользоваться поиском.

Чудесно. Раз вы в теме, могли бы поделится.

Гуглим«wind energy operation and maintenance costs

Operation and maintenance (O&M) costs constitute a sizeable share of the total annual costs of a wind turbine. For a new turbine, O&M costs may easily make up 20-25 per cent of the total levelised cost per kWh produced over the lifetime of the turbine.… Repair; Spare parts, and.

During the first 10 years of a wind turbine's operations, costs average between $42,000 and $48,000 per MW, IHS Markit said. There is, however, a great range of costs from project to project, with age, location, and O&M strategy all being important factors

The costs for a utility scale wind turbine range from about $1.3 million to $2.2 million per MW of nameplate capacity installed. Most of the commercial-scale turbines installed today are 2 MW in size and cost roughly $3-$4 million installed.

42-48 тыс. в год за 1 МВт. Стоимость ветряка 1,3 миллиона. Сколько он выдает в сутки от своего максимума? Возьму 10% от максимальной, то есть 100 кВт. Далее, в сутки вырабатывает 100*24 = 2,4 МВт, в год 2,4*365 = 87,6 ГВт*ч. Рассчитаем стоимость на 10 лет 1300 + 48*10 = 1,78 миллионов (нам нужно вернуть). То есть, даже если в ноль, то 876 ГВт*ч должны стоять 1,78 миллионов = 2$ за 1 кВт*ч. 20 лет = 1300 + 48*20 = 2,26 и выработаем 87,6*20 = 1752 ГВт*ч. Из этого получаем, что 1 кВт*ч стоит 1,29$. То есть, чем больше, тем дешевле. Но я взял по максимуму обслуживание и только 10% от максимальной мощности. Возьмем 20% и 42 тыс. в год на 10 лет, это 1752 ГВт*ч и 1,72 миллионов = 0,98$. На 20 лет = 3,504 ГВт*ч за 2,14 = 0,61$. В этой же темы давал я ссылки, что ветряки выходят на 40 центов за 1 кВт*ч.

Вы может поставить на крышу панели, но пока не поставили — воспользуйтесь опытом, описанном в интернетах, дабы не наступать на грабли.

Я писал образно о возможностях. По нынешним ценам возврат у меня будет через лет 30. Мне особо нет смысла. Пока что.

igsend

02.10.2019 14:18+1Вот интересная статья на интересном сайте geoenergetics.ru/2017/12/20/zelenaya-energiya-mechtaniya-i-realnost

Автор в том числе публиковал на habr свои статьи, собственно отсюда я туда и попал.

Там довольно популярно рассказано о проблемах ВИЭ в мире и в России в частности. С цифрами.

Я писал образно о возможностях. По нынешним ценам возврат у меня будет через лет 30. Мне особо нет смысла. Пока что.

Возврата не будет. 30 лет — это без учета поломок силовой и управляющей электроники, деградации фотоэлементов, регулярной замены аккумуляторов, учета затрат времени на обслуживание (регулярное мытье) и простой. А также, наверняка, без стоимости сопряжения с общей электросистемой дома. По факту, даже обслуживание и ремонт в домашних условиях такой установки будет стоить дороже, чем вырабатываемое электричество (по российским тарифам для населения).

striver

02.10.2019 19:43Вот интересная статья на интересном сайте

Хм, интересное начало.

Мы хотим познакомить вас, уважаемые читатели, с мнением высококвалифицированного инженера

Начало мне уже нравится.

Тридцать лет назад компьютеры стоили миллионы долларов

Статья начала 90-х прошлого столетия?

Apple II

Release date June 1977; 42 years ago

Допущение на грани не то что фола, а уже грубого фола. Ошибочка на 3 порядка… я надеюсь и далее в цифрах, в которых автор специалист высокого профиля не будет делать ошибок.

Introductory price US$1,298 (equivalent to $5,367 in 2018)

Таким образом цена вопроса перекрашивания Москвы в «зеленый» цвет составит

Вот честно. Полемика товарища понятна уже с первых слов. Раз он спец, не может употреблять слово возобновляемая. Ибо он словом не обмолвился на счет чистоты выработки.

Ну, а если тучки набегут или ночь случится

Это не техническая статья, а юмористическая.

И это нужно будет делать каждые 3 года – по меньшей мере, до появления более эффективных аккумуляторов

Да, товарищ не знает, что есть компания Тесла и другие. Там 10 лет гарантии на литий-ионные.

Европейский опыт показывает, что суммарные эксплуатационные издержки составляют примерно 1 евроцент на 1 кВт*ч (около 70 копеек на сегодняшний день) и эти деньги ложатся на плечи потребителей в той же мере, как и эксплуатационные издержки ГЭС, АЭС и ТЭС. Вот только последние при той же установленной мощности занимают площадь в тысячи раз меньшую (исключая водохранилища ГЭС). И затраты на выработку 1 кВт*ч на АЭС и ГЭС составляют единицы копеек. Только ТЭС приближается к еврозатратам на эксплуатацию ВЭС в силу дороговизны углеводородов

Куча допущений, которые можно вертеть в любую сторону. Ну ок.

Не обошли ВЭС и экологические проблемы. Многие европейские источники ссылаются на инфразвуковые колебания и вибрации, исходящие от работающих ветрогенераторов, отрицательно воздействующие на людей и животных. В районе ветропарков перестают селиться животные и птицы. Статистику по погибшим птицам, особенно перелетным, летящим на значительной высоте, найти непросто. Но недаром в Великобритании ветряки теперь зачастую называют “bird choppers”, что соответствует «мясорубке для

Птичек жалко. Да, разливы нефти и выхлопы от угля — очень полезно для здоровья.

При этом зольность сжигаемой массы составляет около 60% и образующаяся зола требует захоронения

Ох ничего же себе. Прям 60%. А от угля сколько летит в воздух каждый день? Предположу что по одному ветряку в день.

Эх, итоги пошли. В США, уже сейчас, если строить газовую ТЭС, то она обходится дороже ВИЭ, а с 35-го года будут уже дороже те, что уже есть. Утилизация не проблема, ага, особенно выхлоп с угольных.

Хм, далее данные по Германии пошли, 12-й год, хотя есть доступный сайт, данные почти в реальном времени. Пишет о 30% у немцев на ВИЭ, а сейчас уже за 40. Ну, в неправильном направлении они движутся. Ну ок.

Недавняя тяжелая авария в восточной Австралии пример тех же процессов