Что лучше — быть последним парнем в городе или первым на деревне? Перейти в гимназию в окружение умных ребят или оставаться лучшим учеником обычной школы? Уместно ли жертвовать социальным статусом (а возможно — и здоровьем) ради знаний, образования и большей зарплаты? Это сложные вопросы, ответы на которые каждый находит для себя лично. Но интересно посмотреть на научные исследования, которые помогают немного разобраться в том, как функционирует человеческий мозг и формируется субъективная самооценка человека (Я-концепция). Речь идёт об эффекте большой рыбы в маленьком пруду (Big-fish–little-pond effect, BFLPE), который впервые описан в литературе в 1984 году в научной работе психологов Герберта Марша и Джона Паркера.

Согласно теории BFLPE, каждый человек оценивает себя в сравнении с окружающими. В результате, самооценка выше в том случае, если человек окружён менее талантливыми и способными коллегами. И наоборот — в окружении талантливых и умных людей самооценка человека снижается.

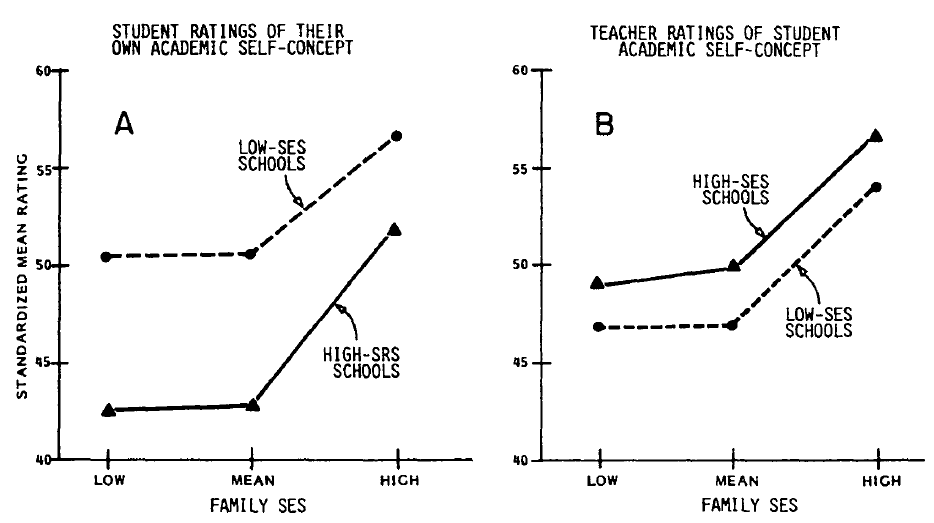

В 1984 году учёные провели исследование академической успеваемости и самооценки студентов разных учебных заведений. Они выяснили, что ученики в школах низкого социоэкономического уровня (SES) с низким уровнем способностей аудитории имеют более высокую самооценку, чем ученики в школах высокого социоэкономического уровня с высоким уровнем способностей.

Этот довольно противоречивый вывод на самом деле не стал таким уж открытием. Похожие результаты давали и более ранние исследования, проведённые в американских школах в 1969 году (Soares A.T., Soares L. M. "Self-perceptions of culturally disadvantaged children", American Educational Research Journal) и 1972 году (Trowbridge N. T. "Self-concept and socio-economic status in elementary school children", American Educational Research Journal). Но исследование 1984 года показало, что эффект проявляется гораздо сильнее, чем предполагалось. Посещение школы высокого социоэкономического уровня сильно снижает школьную самооценку ученика, в то же время коррелирует с более высоким уровнем фактической успеваемости.

Исследование 1984 года выявило, что индивидуальная школьная самооценка обычно коррелирует с академической успеваемостью школьника, но только если оценивать в рамках одной школы. Если же сравнивать школьников из разных учебных заведений, то наблюдается тот самый эффект BFLPE.

Получается действительно противоречивая ситуация. Если взять школьника и перевести из обычно школы в более продвинутую гимназию, то уровень его образования повысится, но мы рискуем сделать ребёнка несчастным человеком, понизить его самооценку. И ещё неизвестно, как это отразится на характере ребёнка и его будущей судьбе.

Проведённые в последующие годы исследования подтвердили наличие эффекта на разных группах школьников, в разных окружениях, странах и т.д. Эффект подтвердился и при долговременных повторных исследованиях на тех же выборках. В общем, влияние окружения на самооценку учеников можно считать установленным фактом. В связи с этим авторы исследования считают, что эту информацию следует учитывать при организации школ и распределении учеников по школьным классам.

Научные исследования BFLPE проводились в начальной и средней школе, но можно предположить, что эффект большой рыбы в маленьком пруду вполне проявляет себя и во взрослой жизни. В любой высококонкурентной среде есть несколько «победителей», много «проигравших», а общая самооценка участников такой среды понижается. Так что с конкуренцией нужно быть осторожным — зачастую это не самый гуманный метод.

Все мы знаем, насколько важной для карьеры и успеха в жизни является уверенность в себе. А вот заниженная самооценка человека проявляет себя целым букетом негативных последствий:

- Чрезмерная самокритика.

- Сверхчувствительность к критике. Возмущение и обида на критику. Чувство, что на него нападают.

- Хроническая нерешительность и чрезмерная боязнь допустить ошибку.

- Страстное желание угодить и нежелание расстроить каждого, кто его о чём-либо попросит.

- Идеализм, который может привести к досаде, когда идеал не достигнут.

- Постоянная враждебность, всеобщая защитная позиция и раздражительность без каких-либо на то причин.

- Пессимизм и всеобщее негативное мировоззрение.

- Зависть, пристрастность.

- Недопустимость даже временных неудач.

Справедливости ради нужно отметить, то люди с заниженной самооценкой чаще становятся перфекционистами, им чаще свойственен тип личности А, они чаще добиваются больших успехов в бизнесе, лучше организованы, лучше соблюдают дедлайны, дисциплинированы, более строго относятся к себе и окружающим.

В любом случае, заниженная самооценка — это всегда более высокий уровень стресса, увеличенный риск сердечно-сосудистых заболеваний и более низкая продолжительность жизни. Несмотря на все успехи в жизни, такие люди живут меньше. То есть когда мы говорим об эффекте BFLPE, то мы говорим о положительном эффекте. Ощущение себя в качестве большой рыбы в маленьком пруду позволяет избежать заниженной самооценки, которая опасна для здоровья.

Всё это интересные побочные эффекты Я-концепции — системы представления человека о самом себе, рефлексивной части личности. Теоретически, представление человека о самом себе должно быть адекватным, соответствующим реальности. Если же мы помещаем умного человека в окружение ещё более умных людей, то у него сформируется заниженная самооценка — а это уже неадекватное представление о самом себе. Такое представление не соответствует реальности и может навредить человеку.

Так что в следующий раз хорошенько подумайте — действительно ли вы хотите работать в самой крутой компании или отправить своего ребёнка в самую лучшую школу, в какую он только может поступить. Что будет, если ваш одарённый сын станет худшим в классе? Как это повлияет на его характер? И что будет с вашей собственной самооценкой, если вы со своим IQ 135 будете подносить кофе ведущим сотрудникам самой крутой компании, у которых IQ выше 150?

Комментарии (123)

alexisneverlate

30.11.2016 15:34+7Интересно что исследование связывало самооценку со средним уровнем академической успеваемости,

тогда как на мой взгляд (и по моему опыту) не меньшее влияние оказывает средний уровень социальной обеспеченности, т.к. если ты учишься в школе где всех деток привозят на роллс-ройсах, а ты ездишь на трамвае и тебе не на что купить гамбургер — что выгоднее для роста ребенка, быть среди бедных или богатых (но бороться с заниженной самооценкой?)

Интересно насколько проводились подобные исследования.

0xd34df00d

01.12.2016 06:20+4Хороший вопрос.

В школе я ел бутерброды с хлебом (вода и белый хлеб были бесплатны, можно класть один хлеб на другой, получается бутерброд) и носил одни и те же вещи годами. И отношения между родителями у меня были достаточно забавные, поэтому родственники по матушке любили меня науськивать, что батюшка мой денег-де мало в семью носит, вовочкин-то папа вон тыщщщщу баксов приносит и машину имеет, а твой папанька — козел, академик недобитый. Но это такое.

Потом я как-то стал зарабатывать, но на первых курсах вуза носил всё те же вещи, пока на них не стали появляться совсем уж дырки. Ботинки у меня были и есть одни на весь год, раньше так я вообще покупал новые, когда старые снашивались в ноль, и я начинал чувствовать асфальт ногами. И это, ну, часть моей личности. Это по-своему приятно было, когда сокурсник спрашивает «чувак, ты же зарабатываешь 14 тыщ в месяц, чего ты шмотьё нормальное себе не купишь?» Мне и сейчас по-своему приятно от того, что вся моя одежда — три куртки на раннюю осень, позднюю осень и совсем зиму соответственно, одни джинсы, одна пара обуви и шесть чёрных футболок.

Только вот по сравнению со школьными временами, когда я был чудо-мальчиком, первым парнем на деревне и умел сиплюсплюс в тринадцать лет, я как-то попал в тусовку умных и ярких людей, и вот это ощущение, что эти люди существенно умнее тебя, интеллект у них мощнее, мозги лучше работают, это бьёт весьма сильно и местами даже иногда выбивает что-то из-под ног. Условно, зачем жить, если ты тупой?

Так что это дело такое.

snuk182

01.12.2016 12:43А еще можно, как та бабушка из анекдота, не тратиться попусту, а копить на черный день. А на черный день купить Порш Кайен. Вполне годное применения ресурсов.

0xd34df00d

01.12.2016 18:50А зачем он нужен, этот Порш Кайен?

snuk182

01.12.2016 19:02Это к примеру. В анекдоте был Кайен, вообще могло быть что-то еще (квартира, кругосветка итп), на которое нужно много денег.

perfect_genius

05.12.2016 09:54эти люди существенно умнее тебя, интеллект у них мощнее, мозги лучше работают, это бьёт весьма сильно и местами даже иногда выбивает что-то из-под ног. Условно, зачем жить, если ты тупой?

А мысли «Тоже хочу быть таким и буду, если постараюсь» не возникало разве?

0xd34df00d

05.12.2016 22:01Не возникало, потому что предпосылок для того, чтобы старания привели меня к такому же уровню развития, я не вижу.

Valerij56

06.12.2016 08:31Есть такое понятие «синтетическая личность», в своё время этим вопросом Альтшулер (Генрих Альтов) очень интересовался. Так что, даже если вы не гений, это не значит, что вы не можете составить такую «синтетическую личность». В рамках такой «синтетической личности», если даже вы будете бегать в магазин за сигаретами и подавать остальным кофе, но при этом обеспечите нормальный эмоциональный фон в команде, вы вполне можете оказаться необходимым или даже ключевым элементом.

0xd34df00d

08.12.2016 06:09Но я при этом буду весьма заменяемым, значит, обоснованность конкретно моего существования существенно падает.

Valerij56

08.12.2016 06:11Не факт, что легко заменимым.

0xd34df00d

08.12.2016 06:13Почему? Кофе носить могут куда больше людей, чем делать то, что могут делать гении.

Valerij56

09.12.2016 09:13В конце концов можно гениально готовить кофе. А, если серьёзно, у многих гениев есть свой «Санчо Пансо». А в случае синтетической личности вы можете обеспечивать некий эмоциональный фон, что обычно хорошо сказывается на результатах. Правда, в тех командах, которые создавал я (возможно не гении, но всё же), эта роль отводилась девушкам.

napa3um

30.11.2016 15:44Сознание — эволюционная адаптация, направленная на увеличение шансов (объёма и частоты) получения полезных ресурсов для выживания носимых генов. Аквариум — это социальная экосистема (точнее даже суперпозиция различных по масштабу аквариумов, занимаемых гипотетической социализированной рыбкой — семья, рабочий коллектив, город, страна, планета и др.), и в каждой такой социальной экосистеме существуют вакантные (или занятые) роли, которые рыбка в этом аквариуме может занимать (или отбирать). Роли очень разные, и не все объективно и однозначно сравнимы по какому-нибудь одному параметру, успех рыбки на этих ролях будет зависеть и от генетического багажа, и багажа предыдущего опыта. Но с точки зрения одной этой конкретной рыбки эти роли можно и упорядочить по агрегатным параметрам — прогнозируемая ценность роли и издержки на её получение. Рыбка чувствует эти параметры по колебаниям своих гормонов, по создаваемым ими настроению, а затем интерпретирует это настроение согласно осознаваемым условиям и рационализирует свои дальнейшие поступки по повышению ценностей своих ролей во всех занимаемых аквариумах, или поиску новых аквариумов с менее агрессивными рыбками и более доступными ресурсами.

Fen1kz

30.11.2016 15:59+6Перейти в гимназию в окружение умных ребят или оставаться лучшим учеником обычной школы?

До сих пор страдаю, я был лучшим учеником, ходил на олимпиады, но из-за обычной школы никакой учительской поддержки не было и потом в ИТМО все были из крутых гимназий и, например, проходили матрицы, а я как быдло сидел =(

Labunsky

30.11.2016 17:57+2Курсу к 3-4 все равно все выравниваются, иногда ситуация даже меняется диаметрально

korobkov-k

30.11.2016 19:03+3Был в похожей ситуации, но немного по-другому. Учился в лицее, но не на отлично, а средне. ЕГЭ сдал так, что еле поступил в хороший ВУЗ. Попал в среду умных ребят с честными >260 по сумме трех экзаменов. Только вот многие эти ребята почему-то отсеялись, а я отучился и пошел использовать знания на работе. Затем было первое увольнение с переходом в более крутую компанию, тоже стресс, тоже среда более продвинутых коллег. Но тоже освоился, поднялся, вместе с тем поднял навыки и материальное благосостояние. Чем круче и чаще такие переходы, тем быстрее растешь. Это и есть карьерная/социальная лестница. Главное перебарывать эти естественные чувства. Жалеть себя, сидеть в комфорте — это сидеть на одной ступени этой лестницы, а то и скатываться с неё.

frnch

30.11.2016 22:57+3Жалеть себя, сидеть в комфорте

знаете, видел, что часто это наоборот — не жалеть себя(я не заслуживаю, мне так не жить, не всем так жить и прочие сентенции на эту тему) и смиряться и приспосабливаться к дискомфорту, не жаловаться на него, искать компенсирующих, но не устраняющих мер. Это может выглядеть как жалость к себе и псевдо-комфорт, но все это лишь лживое отражение в кривом зеркале субъективности.

RigelNM

30.11.2016 16:02-1Чего тут исследовать, если даже английский фразеологизм «Big in Japan» намекает на негативное отношение общества в целом к людям «большая рыбка в маленьком пруду».

Arastas

30.11.2016 17:42+3Я бы с некоторым скепсисом рассматривал американскую модель общества при разговоре о счастье/удовлетворённости или психологическом комфорте отдельного индивидуума. Там, вроде как, существенная склонность к неврозам.

worldmind

30.11.2016 17:29+1Как бы мне оказаться в окружении настолько умных людей, чтобы у меня упала самооценка?

А то я чувствую себя настолько умным, что не знаю куда податься со своими мыслями.

BlackCorsair

30.11.2016 19:03+1Мне кажется суть еще в том согласны ли окружающее с тем что у вас умные мысли. Мне кажется «big fish» подразумевает что окружающее согласны с тем что вы большая рыба. Проблемы также получаются когда окружающее считают вас маленькой хотя вы думаете что вы большая. Несоответствие мнений здоро бьет по психике.

ПС — мой коммент общего характера а не о Вас лично.

worldmind

01.12.2016 10:22Да вот чтобы у окружающих сложилось какое-то мнение о моих мыслях, надо чтобы они их услышали, а с этим в эпоху информационной перегрузки туго.

perfect_genius

05.12.2016 10:43Поэтому надо, чтобы не услышали, а увидели. Визуализация, т.е.

worldmind

05.12.2016 10:53Да, вполне логичная идея, постоянно возникающая, но пока не вызрела мысль как это лучше сделать.

engine9

01.12.2016 03:16Скажите, а вам свойственны такие признаки:

1) Скачущая самооценка от «я говно» до «я гений».

2) Ухудшение настроения (вплоть до неприязни) в компании человека в чем-то вас сильно превосходящего.

3) Обожествление кумиров и уничижение «врагов».

4) Отношение себя к особенным, превосходящим остальных, людям или группе людей

5) Сложности с выстраиванием длительных, тёплых, отношений.

6) Использование других людей как средство достижения целей

7) Непереносимость провалов доходящая до катастрофизации

8) Перфекционизм и прокрастинация

worldmind

01.12.2016 10:204 — мне кажется что я умный и таких как я мало, не знаю подходит ли это

8 — бывает

Остального как-то не замечал

Arutemun

01.12.2016 12:16У меня все пункты есть. Каков диагноз, док?

engine9

01.12.2016 13:59Высока вероятность нарциссического расстройства: https://www.youtube.com/watch?v=v1DizeCZFDs

Рекомендую поглядеть все части.

perfect_genius

05.12.2016 11:15Спасибо за видео.

Вину на других не перекладываю, достижения других себе не присваиваю.

Похоже, у меня ещё не всё потеряно =)

Deerenaros

04.12.2016 14:49Товарищ, не подскажете откуда полотно и стоит ли вызывать скорую покуда подхожу под всё?

engine9

04.12.2016 17:56Скорую? Вряд ли она поможет. Можете обратиться к автору вот этого ролика про нарциссов: www.youtube.com/watch?v=v1DizeCZFDs

Mitch

01.12.2016 22:52У меня аналогичная проблема!

Ну хотя, я нашел 2х человек, с которыми могу обсудить любые умные мысли.

И мы тоже любим обсуждать как можно отрефакторить государство.

Пойду, почитаю вашу книгу.

worldmind

01.12.2016 23:22Несколько человек лично знакомых и у меня есть, но этого не хватает. Из них я почти всё вытянул.

CommiesZar

30.11.2016 19:03+5Если вы самый умный человек в комнате, то вы не в той комнате, где должны находиться.

Нужно стремиться к большему, и самооценка — как раз инструмент, с помощью которой природа подталкивает человека развиваться. Человек видит, что окружающие лучше его, у него ухудшается самооценка, он стремится стать лучше, он работает над собой, постепенно он изменяется, самооцена выравнивается. Если же он выберет «маленький пруд», где он и так хорош, то он не изменится, так и останется таким, каким он был.

engine9

01.12.2016 02:09+3Прям мантра невротика. А чего плохого прожить всю жизнь счастливо в своем пруду?

Кому-то вот нужно сделать крюк через 2\3 продолжительности жизни чтобы бросить все к чертям и жить скромно, спокойно и счастливо.

Все эти «нужен» и «должен» четкий признак вдолбленных в мозг чужой воли и требований.

0xd34df00d

01.12.2016 06:26+2А чего плохого прожить всю жизнь счастливо в своем пруду?

Рационализм вижу я. Хорошие, годные вопросы.

Правда, так можно довопрошаться до вопроса «а зачем вообще жить». Ответ «потому что умереть всегда успеешь» какой-то унылый.

Bronx

01.12.2016 20:05А чего плохого прожить всю жизнь счастливо в своем пруду?

Само по себе — ничего плохого. Однако, есть одна беда: мелкие пруды быстрее высыхают. Поэтому имеет смысл потратить некоторые незапредельные усилия и поместить себя в чуть более глубокий пруд.

Иными словами, если встаёт выбор между двумя вариантами, может быть выгодным выбирать тот, что открывает для тебя ещё больше вариантов — больше знакомств, больше образования, больше потенциальных рабочих мест, больше денег и т.п. В случае кризиса больше шансов, что найдётся лазейка, позволяющая этот кризис пережить/избежать.

engine9

01.12.2016 20:46А вот поспорить можно, наблюдаю как люди в маленьком городке живут спокойнее: нет наркоты в школах, преступность низкая, люди занимаются взаимопомощью, а общаться и работать можно через интернет. Да и время там движется плавнее, спокойнее.

Bronx

01.12.2016 20:57Важно не место жительства, а мобильность (т.е. то самое множество вариантов, про которое я говорю). Работа через интернет — это уже +100500 к мобильности. Хуже, когда живёшь в маленьком городке, и работаешь в градообразующем предприятии на какой-нибудь малоликвидной профессии — шахтёр там, или металлург. Если предприятие загибается, то с ним загибается весь городок, а бежать особо некуда — новые шахты и заводы открываются крайне редко.

MaxsimTim

30.11.2016 19:03Ну а если знать вот такие нюансы, то можно и в школу крутую отдать и научить двигаться вперед, а не самоедством заниматься.

frnch

01.12.2016 01:54Мой опыт общения с людьми, которые поддерживали свою академическую и школьную успеваемость на высшем уровне говорит о том, что им мало, или вовсе не свойственны примативные черты характера. Отчего их общество не награждает никаким нервным напряжением, можно не самоедствовать, и даже обратиться за вполне дружелюбной помощью.

Крутая же школа — это совсем другое явление. Там идет торговля услугой, следовательно повышена концентрация способных купить эту, и не только эту услугу. А вот как раз этой категории примативные черты очень свойственны. Возможно помимо учебных успехов неявно продавалась услуга по влиянию рафинированного окружения на нрав денежных митрофанушек, но жадность и безответсвенность неизбежно приводит к коллективам из сплошных митрофанушек.

Резюмируя — вовсе не интеллектуальные различия приводят к самоедствам.

0xd34df00d

01.12.2016 06:28Причём тут примативность?

Вы, например, очень любите играть в баскетбол. Более того, вы понимаете, что просто сама по себе игра в баскетбол не особо осмысленна, что сыграли, что нет — дело такое. Значит, надо играть в баскетбол для чего-то внешнего-вечного. Ну,публикация в Natureпобеда в каком-нибудь там кубке — штука достаточно вечная. И вот людипубликуютсяпобеждают, а вы сидите как сыч и понимаете, что вам это никогда не светит. Грустно.

frnch

01.12.2016 11:42Я с удовольствием

почитаю публикации,посмотрю хорошую игру в вашей аналогии. Мне это в удовольствие.

Видимо, вы сейчас дали взгляд, как пребывание в среде умных людей отражается на митрофанушке.

Он воспримет чужие успехи как угрозу своему статусу в группе, которая инстинктивно воспринимается как угроза жизни у всех стайных видов. Поэтому и грустно — эмоции есть последствие гормональной стимуляции. Если нет варианта отметелить ботаников, или похвастать чем-либо, наступает грусть. А если возможности для хвастовства есть, то они используются со всей настойчивостью, выбивая из родителей все что можно, чего у других нет.

Конечно, существует вариант, когда хорошая успеваемость служит компенсационной мерой под воздействием тех же гормонов. Но она по крайне мере выбивается не из внешнего источника, а достигается собственными силами, что часто приводит к переоценке ситуации и заменяет изначально мотивировавший стимул на другой.

В разных пропорциях это или приводит в упадок общую культуру группы, или делит оную на подгруппы с неприязненными отношениями.

И публикации, и победы в кубках, знаете, не светятся в учебниках истории. Это скорее этапы самой обычной карьеры, а не заявки на вечность. По-моему, плохое сравнение, и хорошая иллюстрация, почему среди разумных чьи-то успехи не предмет зависти и грусти, но повод для любопытства и радости за.

MaxsimTim

01.12.2016 12:33Ну вот предположим я «митрофанушка», я люблю самоедство, воспитали так. Но сейчас я это воспринимаю как бонус. Я нахожусь в среде умных людей и я пытаюсь понять блогодаря каким качествам кто-то занимает выше статус чем я. Тем самым я пытаюсь понять свои недостатки и прокачать их до приемлемого уровня. И помните эти опыты с крысами номером 1. Мне там нравится крыса которая сама добывала и защищала свою еду. Именно так я стараюсь воспитать дочь. Хотя это сугубо ИМХО, но мир

дерьмокака и тут мы все крисы. Весь вопрос в том как мы себя соотносим в мире.

frnch

01.12.2016 13:34Но все же мы не крысы, и не спроста. А мир уже потому не кака, что мы в нем есть, а могли бы и не быть.

Поэтому если вам угодно мыслить себя крысой, то и мир примет соответсвующие этой модели черты. Заработает механика самоисполняющихся прогнозов.

Но ведь есть и альтернативы, мир большой, люди очень разные. И есть даже не крысы.

MaxsimTim

01.12.2016 14:00Вы просто научились защищать свою еду. Вы создали илюзию в мозгу но если кто-то поставит себе за цель, испортить вам жизнь, то ваша илюзия развеется и вы увидите что людей вокруг нет. И вы один на один, ну максимум с семьей, против них всех. И не забывайте вы платите налоги, вы делитесь едой в обмен на то, что членв вашей стаи взяли на себя обязанности вас защитить, ну а если не защетят ну извените не шмагла. Вы так рассуждаете как будто у вас в кармане нет газового балончика, что правда нет?

frnch

01.12.2016 19:15Научился защищать?

Я перенес процесс добычи еды туда, где не тратятся на защиту еды своими силами. Особенно баллончиками. Если кто-то поставит себе цель портить мне жизнь, я имею здесь средства портить жизнь ему в ответ. Именно за это я плачу налоги и далее по тексту. Да, я в курсе, что все бывает. Но мне не по карману жизнь жопоголика, уж простите. Но по карману переезд, и старательно поддерживаются открытыми возможности менять географию жизни как можно свободнее.

В частности, зачем баллончик? Для иллюзии защищенности? Нервно вы живете, не надо так.

MaxsimTim

01.12.2016 19:36вероятность есть везде А налоги это и есть та дань которою вы отдаете как крыс. Вот, например, муравьи охранники тоже кушать хотят и их надо кормить. Другая страна это выход, но социальные потрясения всем предстоят. А с нуля начинать я думаю пару раз в кайф, а потом и не в моготу.

frnch

01.12.2016 22:03У меня есть возражения — дома я так же платил налоги, много и разных. Муравьи-охранники там спят, им все равно, за что я там платил. Хотя, надо отдать должное, конкретно у меня дома с этим было лучше, чем в ресурсной федерации.

Что вы называете социальными потрясениями?

Зачем начинать с нуля?

0xd34df00d

01.12.2016 18:54Нет, это не митрофанушка. Это потребность в том, чтобы своя жизнь имела смысл.

Публикации не светятся в учебниках, конечно. Но кроме этих условных публикаций другого вклада в вечность [для меня] нет.

Когда ты на четвёртом-пятом-шестом курсе пишешь какие-то статьи, их принимают в журналы, и ты радуешься жизни — это одно. Когда ты вживую общаешься с людьми, на статьи которых ты ссылался в своих, статьи которых ты читал, когда нужно было реализовать какую-то хитрую штуку, и которые выступают на всяких NIPS, например — это совсем другое. Ты видишь, как они мыслят, и понимаешь, что тебе так никогда не получится, сколько бы ты ни впахивал. И смысл теряется. Не потому, что группа или что-то такое, а потому, что ты понимаешь, что у тебя шансов оставить достаточный вклад нет.

frnch

01.12.2016 19:22+1Достаточный, чтобы наконец-то погладить себя по шерсти и сказать "Хороший мальчик"? Какие сложности и какая нелюбовь к себе. Оставьте вы это, вас же не печалит, что вам не бегать стометровку как Уссейн Болт и разбогатеть как отчислившийся из университета прыщавый стартапер. Вас носят по полю возможностей не вами созданные волны вероятостей, закидывайте сеть в это море и порадуйтесь своей удаче.

В средневековье вам бы поставили в упрек гордыню и глупость, велев грехи отмаливать.

0xd34df00d

01.12.2016 19:48Нет, достаточный, чтобы закрыть вопрос о смысле жизни. Бегать мне не очень интересно, богатеть тоже, но должен же быть хоть какой-то смысл. Так получилось, что я его нашёл вот в чём-то вокруг интеллектуального труда в паре интересных мне областей.

В средневековье мне бы повезло, если бы я дожил до сознательного возраста, если уж на то пошло.

frnch

02.12.2016 19:44А зачем ставить вопрос о смысле жизни?

Ведь это означает отказ от самоценности собственной жизни, с приданием ей этой ценности через "смысл".

Снова эта нелюбовь к себе. Откуда она в вас?

0xd34df00d

02.12.2016 19:57А всё просто, самоценность собственной жизни для меня неочевидна. Почему моя жизнь ценна сама по себе?

Bronx

03.12.2016 00:20Если выкинуть рефлексию, Вы в целом получаете удовольствие от своей жизни?

0xd34df00d

03.12.2016 02:48Я не знаю.

Ну, есть события и вещи, от которых я получаю удовольствие, да, но так, чтоб с утра проснуться, посмотреть за окошко, а тамгрязный бибикающий Манхеттенсолнышко светит, деревья к Рождеству украшают, ништяк, жить-то хорошо как! — это вряд ли.

Bronx

03.12.2016 11:45Ну вот, собственно: самоценность вашей жизни, как минимум — в этих маленьких удовольствиях.

0xd34df00d

03.12.2016 18:41Вот этого я и не могу понять.

Если самоценность в них, то почему бы не пойти и не делать только то, что приносит удовольствие, причём не мне, а всем?

Bronx

03.12.2016 22:07Законы физики не позволяют, увы — законы сохранения и конечность ресурсов приводит к различного рода ограничениям (экономическим, социальным), с которыми приходится считаться.

0xd34df00d

05.12.2016 22:03Именно. Поэтому маленькие удовольствия уже не могут быть самоценными.

Тем более, что я как-то самое главное забыл — почти всегда эти удовольствия так или иначе связаны с тем, что я делаю что-то разумное. Приняли статью к публикации — приятно. Быстро и эффективно за месяц нафигачил быстрый и эффективный код, решающий проблему, которую до меня пыталась решить команда с заложенными десятью человекомесяцами — приятно.

Выглядит как этакая петля.

Bronx

06.12.2016 08:32Поэтому маленькие удовольствия уже не могут быть самоценными.

Не понял, по какой именно причине не могут? Ограниченность не противоречит самоценности. «Само-» означает, что эта ценность является данной нам, а не придуманной. Чувство удовольствия вшито в нашу гормональную систему, т.е. является данностью, потеря которой приводит к смерти.

Поэтому, pursuit of happiness — вполне себе смысл жизни. Умные люди это давно заметили и даже прописали это в Декларации Независимости США, наряду со свободой и с самой жизнью.

Связано ли чувство удовольствия с разумной деятельностью или с неразумной — не сильно важно. Чувство удовольствия дано для того, чтобы продлевать жизнь. Есть, конечно, пути «хакнуть» систему и нанести вред (наркотики, паразиты и т.п.), но тут как раз разум и пригождается, как фильтр «хороших» удовольствий и «плохих».

0xd34df00d

08.12.2016 06:12Чувство удовольствия вшито в нашу гормональную систему, т.е. является данностью, потеря которой приводит к смерти.

Ну, от ангедонизма вроде не особо умирают, особенно если купировать. А если серьёзно — так чувство удовольствия вшито, это да, но вот откуда его получать — это существенно менее определённая штука. Это, в конце концов, всего лишь система вознаграждения, а вот вознаграждение за что — совсем другой вопрос.

Поэтому, pursuit of happiness — вполне себе смысл жизни. Умные люди это давно заметили и даже прописали это в Декларации Независимости США, наряду со свободой и с самой жизнью.

Неа, американское happiness, похоже, куда ближе к комфорту, чем к счастью.

Есть, конечно, пути «хакнуть» систему и нанести вред (наркотики, паразиты и т.п.), но тут как раз разум и пригождается, как фильтр «хороших» удовольствий и «плохих».

О! Отлично! Как вы различаете хорошие и плохие?

Можно максимизировать интеграл удовольствия по жизни, но и тогда найдутся пути для хака, которые с нашей не сильно формализуемой точки зрения будут плохими.

Bronx

08.12.2016 10:20О! Отлично! Как вы различаете хорошие и плохие?

Грубо говоря, что продляет жизнь, то хорошее, а что укорачивает — то плохое. Но в общем, идея о максимизации интеграла удовольствия — правильная.

frnch

03.12.2016 02:41А что у вас вообще есть несомненно существующего в вашем субьективном мире, кроме самого себя? Все остальное лишь сомнительный морок, неоспоримо существование только самого сомневающегося.

Прочее не существеннее, чем отращивание рейтинга в онлайн-мирке.

0xd34df00d

03.12.2016 02:50Конечно. Объективной цели и смысла нет. Можно набивать рейтинг в онлайн-игре, можно контрибьютить в опенсорс, можно писать статьи, можно рожать детей, в конце концов. Каждый сам выбирает для себя. Мне представляется наиболее разумным делать что-то такое, что качественно меняет мир.

frnch

03.12.2016 13:49И вечная печаль и неосмысленность жизни от инертности и малопрогнозируемости этого малосущественного мира?

Это не логично ни в чистом виде, ни с позиций социальности. А значит не что иное, как работа пропаганды. Хорошие ребята в кино и книжках спасают мир, а не себя.

0xd34df00d

03.12.2016 18:42Неа, вечной печали нет. Мир малопрогнозируем, да, но это не должно мешать делать что-то разумное.

frnch

04.12.2016 02:52Как же нет, когда смысл жизни недостижим, непостигаем, но явно необходим, ибо ищется старательно?

Valerij56

04.12.2016 06:48Делай, что должен, и пусть будет, что будет — моральная максима, позволяющая человеку остаться человеком, не зависимо от смысла жизни.

Кстати, существует и объективный смысл жизни любого живого существа, способного к продолжению рода. Это дети.

frnch

04.12.2016 12:57Дети неплохой мотиватор, гормональная система вещь суровая, но не самоценность. Если заставить растение плодоносить раньше срока и поперек здравоо смысла, оно погибает.

Да и с понятием длолга мороки не меньше, чем со смыслом как таковым.

Bronx

04.12.2016 13:04Воспроизводство — объективный смысл жизни не из-за гормонов, а потому что если не будет воспроизводства, то жизнь кончится, со всеми её прочими смыслами. Способность к собственному воспроизводству — основной критерий различения «живого» и «неживого». Цель всего живого — продолжать жизнь. Всё остальное — опциональные навороты.

frnch

05.12.2016 19:40А что делать с ооочень долго живущим кем-нибудь? Признать покойником пока не отстреляется?

Воспроизводство является оодним из условий неугасания жизни, как минимум, в зависимости от определения. Но со смыслом вы переборщили.

Bronx

06.12.2016 08:13А что делать с ооочень долго живущим кем-нибудь? Признать покойником пока не отстреляется?

Не совсем понятно, что в вашем понимании значит «долго живущим» и «отстреляется»? Долго в сравнении с чем? «Отстреляется» означает «произведёт потомство»? Ну и, наконец, кто-то этого долгожителя воспроизвёл?

Для примера, можно взять компьютер с ИИ. Признавать его живым или нет, а если признавать — то когда? По-моему, критерий простой: если этот ИИ может произвести аналогичный ИИ, и будет стремиться это делать, то его можно признать живым. Если нет — то это не жизнь, а продукт.

0xd34df00d

08.12.2016 06:14Не стремящиеся воспроизводиться особи не живые?

Прионы живые?

Раковые клетки живые? Как вы определите, стремятся они что-то вообще делать или нет? Да и прионы тоже, поди пойми, чего они там стремятся делать.

Bronx

08.12.2016 10:44Не стремящиеся воспроизводиться особи не живые?

Стремления не важны, важен результат. Воспроизвёлся — твёрдо доказал, не воспроизвёлся — оставил сомневаться.

Раковые клетки живые?

Они же воспроизводятся? Значит живые. А то, что они загоняют свою популяцию в тупик — ну тупые, эка невидаль.

Прионы живые?

Там передаётся лишь конфигурация белка, сам белок должен кто-то произвести. Это скорее «эффект домино», цепная реакция.

Но, вообще говоря, «живое/неживое» — это не сильно чёткие термины, и если углубляться, то я лично предпочитаю более строгий термин «репликатор». Сам прионный белок, например, не является репликатором, а вот его «заразная» конфигурация — да, является. Можно было бы сказать, что эта конфигурация является псевдо-жизнью на субстрате определённого белка. Но я не уверен, что существует естественный отбор лучших прионов, а репликация без эволюции — это, как я сказал выше, просто цепная реакция, а не жизнь.

0xd34df00d

05.12.2016 22:06Воспроизводство — объективный смысл жизни не из-за гормонов, а потому что если не будет воспроизводства, то жизнь кончится, со всеми её прочими смыслами.

А если будет только воспроизводство, то смысла в такой жизни будет тоже не слишком много. Значит, есть что-то ещё.

А если есть что-то ещё, а я не последний мужчина на Земле и не вижу радости и прелести семейной жизни, то почему бы мне не найти это самое что-то ещё и не сфокусироваться на этом?

Bronx

06.12.2016 08:38А если будет только воспроизводство, то смысла в такой жизни будет тоже не слишком много.

Кто решил, что не будет? Тот, кто живёт и воспроизводится, или вы со стороны? Если бы вы оказались в его шкуре, вы бы считали, что это правильно и осмысленно, потому что если бы вы этого не считали, то перестали бы воспроизводиться :)

Кстати, не стоит понимать «воспроизводство» исключительно в биологическом смысле. Кто-то решает, что лучше воспроизводить свои мемы — писать книжки, воспитывать, учить, и т.п. Тоже в некотором роде «бессмертие».

0xd34df00d

08.12.2016 06:17Кто решил, что не будет? Тот, кто живёт и воспроизводится, или вы со стороны?

Я, конечно :) Просто потому, что в сообществе, построенном на одном физическом размножении, ничего качественного нового не появляется. Его, если хотите, можно «вычислить» с хорошей точностью быстрее и проще, чем прогоняя всю симуляцию всех поколений.

Кстати, не стоит понимать «воспроизводство» исключительно в биологическом смысле.

Да, с таким замечанием я более чем согласен (и, более того, я был бы доволен лет через дцать, если бы понимал, что оставил после себя что-то такое околомеметичное). Но тут ведь дело в том, что вы не размножаете, вы создаёте что-то качественно новое.

Bronx

08.12.2016 10:55Просто потому, что в сообществе, построенном на одном физическом размножении, ничего качественного нового не появляется.

Если добавить изменчивость и естественный отбор, то весьма так получается.

околомеметичное… вы не размножаете, вы создаёте что-то качественно новое.

Новое — это мутации и скрещивание, а дальше — размножение и отбор. Творцы — они не то чтобы создают новое, они скорее создают в своих мозгах условия для более интенсивной изменчивости идей. А гении — те ещё и качественный отбор организуют.

0xd34df00d

05.12.2016 22:04Кстати, существует и объективный смысл жизни любого живого существа, способного к продолжению рода. Это дети.

Неа, для себя я этого смысла не вижу.

0xd34df00d

05.12.2016 22:04Смысла жизни вообще, глобального такого, нет. Но целеполагание в собственной жизни необходимо. Найденные глобальные личные цели и можно назвать смыслом, разве нет?

engine9

02.12.2016 13:07Простите что встреваю. А вот вы начните расценивать личное счастье от посильного вклада как основную цель жизни и все кардинально поменяется. Большая половина несчастий рождается мышлением и иррациональными установками а-ля «в жизни я обязан сделать то-то» или хуже «настоящий мужик должен ...».

UPD: мы вроде пару месяцев назад даже беседовали на эту тему.

0xd34df00d

02.12.2016 19:57Ага, было дело.

Но ведь личное счастье субъективно и иррационально. Иными словами, я не понимаю, как можно просто взять и начать испытывать достаточное личное счастье от чего угодно.

engine9

04.12.2016 12:41Просто и не получится, надо когнитивные схемы модифицировать. Отслеживать свои эмоции и т.н. иррациональные убеждения.

0xd34df00d

05.12.2016 22:08С иррациональными убеждениями сложно, потому что сложно понять, когда что-то там иррациональное. Особенно когда мы говорим о пресловутых смыслах жизни, которых объективно нет, и которые, соответственно, задаются аксиоматикой каждого конкретного человека отдельно и субъективно для него самого.

neomedved

01.12.2016 11:09> Крутая же школа — это совсем другое явление. Там идет торговля услугой

Крутая школа, не значит платная. Платная, не значит крутая. Хотя это конечно зависит от определения слова «круто».

frnch

01.12.2016 12:09Да, "круто" — скользкое словцо, отдающее бравадой "статусного" потребления.

Да и по поводу платности — это лишь вопрос о том, кто в итоге платит и зачем. Но то, что кто-то платит, можно не сомневаться.

Явной, быстро работающей механики отсева в школах нет, отличников будут собирать в один класс или одну школу обычно с какими-то конкретными целями, потому что такая работа очень трудоемка порой. Чаще всего эта цель — создание реноме "крутой" школы и дальнейшее окучивание этого продукта.

Valerij56

03.12.2016 06:37Это ваше понятие слова «круто».

frnch

03.12.2016 13:57Это мои наблюдения на тему нынешнего применения этого слова, которое без применения лишь пустой набор букв. Никакая школа не существует сама по себе в вакууме, у любой формы есть основание.

Оснований для существования "крутых" в вашем понимании школ очень мало, часто и нет совсем. Некому платить, никому не интересен их продукт за его полную цену.

Valerij56

03.12.2016 15:28Тем не менее, они существуют, правда их очень и очень мало.

frnch

04.12.2016 13:04Скорее всего, этим ресурсом уже пользуются для продажи мест в сильных классах разнообразным лоботрясам. Чудес не бывает, я например не знаю контор, которые могут себе позволить контролировать качество обучения своих людей со школы.

Максимум есть способные отбирать лучших из имеющихся и тем удовлетвориться.

Valerij56

04.12.2016 13:59Ну, купил лоботряс место в сильном физмат классе, он в нём учиться будет, программировать, роботов строить? Купит место в литературном классе и писать стихи начнёт? Нагрузка в таком классе вдвое по сравнению с обычной школой, и никаких бонусов, кроме хороших учителей.

Кстати, одна из таких «консолидирующих» организаций всем известна. Это НАСА, их студенческие и школьные программы открыты для всего мира. Вы хотите купить место в их программе? А зачем, если оно бесплатно и открыто для всех? Правда, язык знать надо.

А конторы, консолидирующие талантливых учеников работают. В одном филиале известной западной софтостроительной фирмы помогают школьникам с седьмого класса осваивать программирование, но это случайный выброс. Всерьёз там ищут таланты начиная со второго-третьего курса, набирают студенческие группы. Отсев большой, но выдержавшие, сразу после диплома, а иногда и раньше, могут рассчитывать на хорошую работу, и это готовые специалисты.

frnch

04.12.2016 15:27Механика событий примерно такова — поскольку сильные одноклассники не перегружают учителей скотским поведением и сплошной неуспеваемостью, то новоприбывший лоботряс становится предметом забот. Если не становится — он не лоботряс, разумеется.

Да, это проплаченное чудо начинает учиться лучше, чем училось до этого в среде себе подобных и знает больше, поскольку неприятно себя недоумком ощущать. Быть приятно, а вот так самоощущаться — нет.

Вопрос в методке, весь целиком. Я к примеру не знаю в РФ целых школ НАСА, как вы заметили, это программы, и очень персонализарованные, как я понял, там нет сильных классов, есть отдельные участники со своими отдельными задачами и оценками. И помошь с седьмого класса не похожа на сквозной контроль образования, увы.

А речь шла о крутых школах и сильных классах, примеров нет и у вас.

ogostos

30.11.2016 19:56+3Единственный способ стать умнее — играть с более умным противником.

— основы шахмат, 1883 г.

impetus

30.11.2016 21:53+4«люблю поговорить с умным человеком» —

АльфаGO полгода сам с собой играл…

braineater

01.12.2016 15:21Я в детстве играл в уголки с матерью, стабильно выигрывал. Наскучило, перестал играть. Сидела, сама с собой играла. Долго шутил на эту тему а потом, через месяц, попробовал сыграть с ней снова. Без шансов, ни разу не выиграл.

klod_ua

30.11.2016 22:28+5кофе ведущим сотрудникам самой крутой компании, у которых IQ выше 150?

это не так печально, как подносить кофе ведущим сотрудникам, у которых АйКью 100.

funca

30.11.2016 23:58+1Самооценку полезно рассматривать в виде первой производной: если со временем она растет, значит вы на нужном месте.

frnch

01.12.2016 01:37Если ваша самооценка зависит от места, и меняется вместе с ним к тому же, то у вас проблемы с самоактуализацией. Может кому-то и нужен такой зависимый, но нужна ли именно вам эта зависимость?

С меня хватит того, что я и так раб холодильника до гроба.

for_the_glory_of_nmap

01.12.2016 10:43+1Что лучше — быть последним парнем в городе или первым на деревне? Перейти в гимназию в окружение умных ребят или оставаться лучшим учеником обычной школы? Уместно ли жертвовать социальным статусом (а возможно — и здоровьем) ради знаний, образования и большей зарплаты

Ответ очень прост: лучше быть первым парнем в городе, лучшим учеником в гимназии и здоровым образованным богачём одновременно. И не пишите, что это невозможно. Пф.

WonderGnoom

01.12.2016 10:43Не корректные исследования и неправильные выводы. О какой самооценке вообще идет речь? О вообще по жизни или о оценке себя в учебе? В любом случае так называемые ботаники будут иметь заведомо более низкую самооценку «по жизни» ибо они пошли по невротическому пути развития. Грубо говоря человек у которого удовлетворенны потребности не будет учить матан, в крайнем случае будет учить не слишком активно. К тому же в элитных школах на учеников оказывается большее давление как от учителей так и от родителей. Не удивительно, что у них низкая самооценка.

Andrew1411

01.12.2016 10:43Если ты лучший — ищи другое место. Переходи туда, где будешь на уровне среднего, либо чуть ниже среднего.

Проблема «законсервированных лучших» — потеря способности улучшаться. как итог — 95% школьных отличников в дальнейшей жизни «никто», они ищут место, где станут лучшим и держатся там до пенсии.

andersong

01.12.2016 13:24У меня раздумья в тему. Дочь живет с матерью в небольшом поселке на несколько тысяч жителей. Без особого труда отличница, нынче заслужила «Лучший ученик школы».

Не за горами окончание школы — нужно перебираться поближе к ВУЗам в город. Соответственно, к папе.

И одно из моих переживаний — не «скатится» ли дочь в учебе, переехав из деревни в город? Переехать ли до окончания школы для «акклиматизации»? И тому подобное. Кто сталкивался с такой ситуацией?

frnch

01.12.2016 13:54А что насчет оценить знания дочери самому? Это ведь не трудно, наверное, выяснить, почему она лучший ученик школы. Я помнится в одной из моих школ был лучшим, потому что не матерился на уроке. Кто одноклассники вашей дочери?

andersong

01.12.2016 14:22Дело по большему счету не в знаниях, а в психологии. Помню, в классе в 8м пришла к нам новенькая — отличница. Заклевали — ушла в другую школу. До сих пор стыдно иногда, что не защитил, хотя мог.

Я всю жизнь учился в одной школе (других не было) и мне трудно представить, как это.

С возрастом изменения обстановки даются проще. И при смене работы уже знаешь, как «входить в хату»)))

А школа у дочери хорошая — сам доучивался там в вечерке — многих преподов знаю.

Ra-Jah

02.12.2016 14:18Могут не принять, если лидерских качеств не хватит или коллективу важен будет высокий интеллектуальный уровень. Среда в которой развиваешься должна быть благоприятной. Адаптация очень нужна, если разрыв в уровнях большой. Ваша проблема не единичная, всю жизнь с этим сталкиваюсь, сколько людей обломавшихся видел, ужас просто. Поэтому пусть идет туда, где ей будет комфортно развиваться, то есть без большого отрыва от коллектива, но чтобы было куда расти и энтузиазма хватало тянуться к свету.

frnch

03.12.2016 14:04а в психологии.

Скорее в том, что в наши сытые да просвещенные времена как-раз на психологию никто не тратится. Увы, поколения жившие до вашей дочери такой роскоши не знали, и не напрягаются решать проблему, как и признавать ее. Все спиывается, как это и вы сделали по-привычке, на волю случая.

engine9

01.12.2016 15:29Я бы саму дочь спросил что она хочет, все же человек обладает своей внутренней динамикой и желаниями. В жизни и труде есть множество стратегий достижения целей: кто-то карьерист и использует систему только для карабканья по иерархии вверх, другим нужны яркие переживания и интересные проекты, третьих заботит исключительно собственный профессионализм. Вы хотите сделать прогноз без учета этих факторов.

Да, как бы не звучало грустно, но зачастую отличники отлично обучаются только одному навыку — быть отличником, т.е. доить «взрослых» на хорошие оценки и снисхождение.

Самое важное и ценное для ваших взаимоотношений и благополучия дочери это понять чего она сама хочет, а остальное «прирастет» само. А если она сама не понимает, то хотя бы избавить от бремени «успешности». Потому как гармоничная личность научается очень ловко и быстро решать проблемы.

Меня, например, запихнули в ВУЗ на хорошую, денежную, специальность. В итоге несколько лет скандалов, отчисления, разборок, взяток и все пришло к тому, что вернулся к дизайну, который любил всю жизнь и доволен.

allter

01.12.2016 15:22Либо я не читал статью нормально, либо не понял. Кто разобрался, подскажите, плз.

Как исследователи исключили гипотезу: «те, у кого изначально высокая самооценка, даже несмотря на то, что они стали большой рыбой, избегают переходить в более крупные пруды»?

Vnuchok

02.12.2016 00:16Опущу предысторию и напишу об одной своей работнице из аула (дело было в Казахстане ещё). Как-то раз она не вышла на работу. На звонки не отвечала. К обеду приезжает. Спрашиваю: ты где была?

Она мне: в институт поступала!

Я: и как? Поступила?

Она: да))) документы мне вернули)))

Я: если тебе вернули документы, значит ты не поступила.

Она: Как так?! Я была лучшей ученицей в нашей школе!

Я: именно в вашей. В поселковой. Какие были отметки?

Она: Тройки… и иногда двойки.

Я: в городской школе ты бы до второго класса не доучилась, если в поселковой «тройки и иногда двойки»

Valerij56

03.12.2016 00:14Интересно продолжить аналогию, перейдя от персоналий к странам. Массовый менталитет народа во многом схож с менталитетом человека. Получается, у жителей страны, лидирующей в группе отсталых стран, самооценка выше, чем у жителей другой страны, более развитой объективно, но являющейся членом другого блока?

Никому это ничего не напоминает? И не даёт объяснения тому, что мы частенько наблюдаем кругом?

Undiabler

А разве это не проблема индивидуального характера с отсутствием объективного взгляда на вещи?

Мне кажется в случае возникновения негативных последствий от высокообразованного окружения нужно заботиться о личной мотивации стремиться туда-же вместо того чтоб «стараться окружить себя глупыми людьми для личностного комфорта».

StjarnornasFred

Вот только «обычная школа» — это вовсе не попытка окружить себя глупыми людьми. Большинство из нас учились в обычной районной школе, это не помешало кому-то стать отличником, кому-то поступить в добротный вуз, кому-то сделать карьеру вопреки тройкам. И я не вижу ничего плохого и тем более «деревенского» в обычной школе, равно как и не считаю, что гимназии пойдут ученику на пользу: если из него сделают заученного ботаника, который делает решает сто первый пример из домашки, когда «обычные школьники» уже всё сделали и пошли гулять с друзьями — в один прекрасный момент это сможет плохо кончиться.