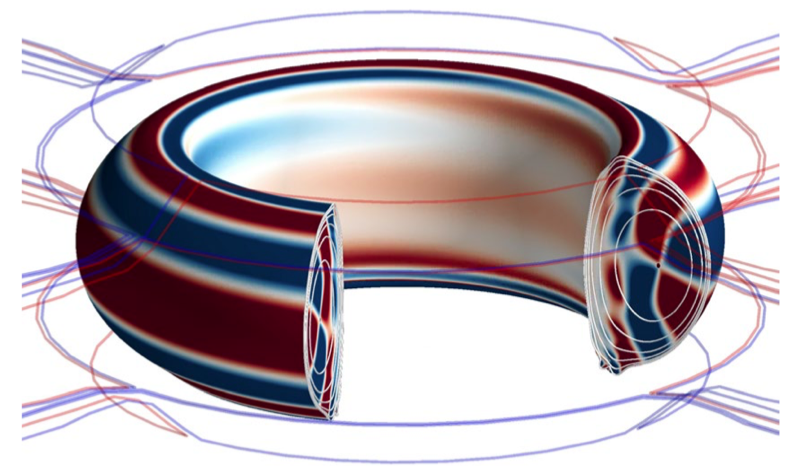

Токамак — разновидность термоядерного реактора, это тороидальная установка для магнитного удержания плазмы с целью достижения условий, при которых возможно поддержание стабильной термоядерной реакции. Работа с ними ведется несколько десятилетий, и конца этой работе пока не видно: экономически выходных реакторов нет, как и не было. Одна из проблем — нестабильность процесса, его очень сложно держать под контролем.

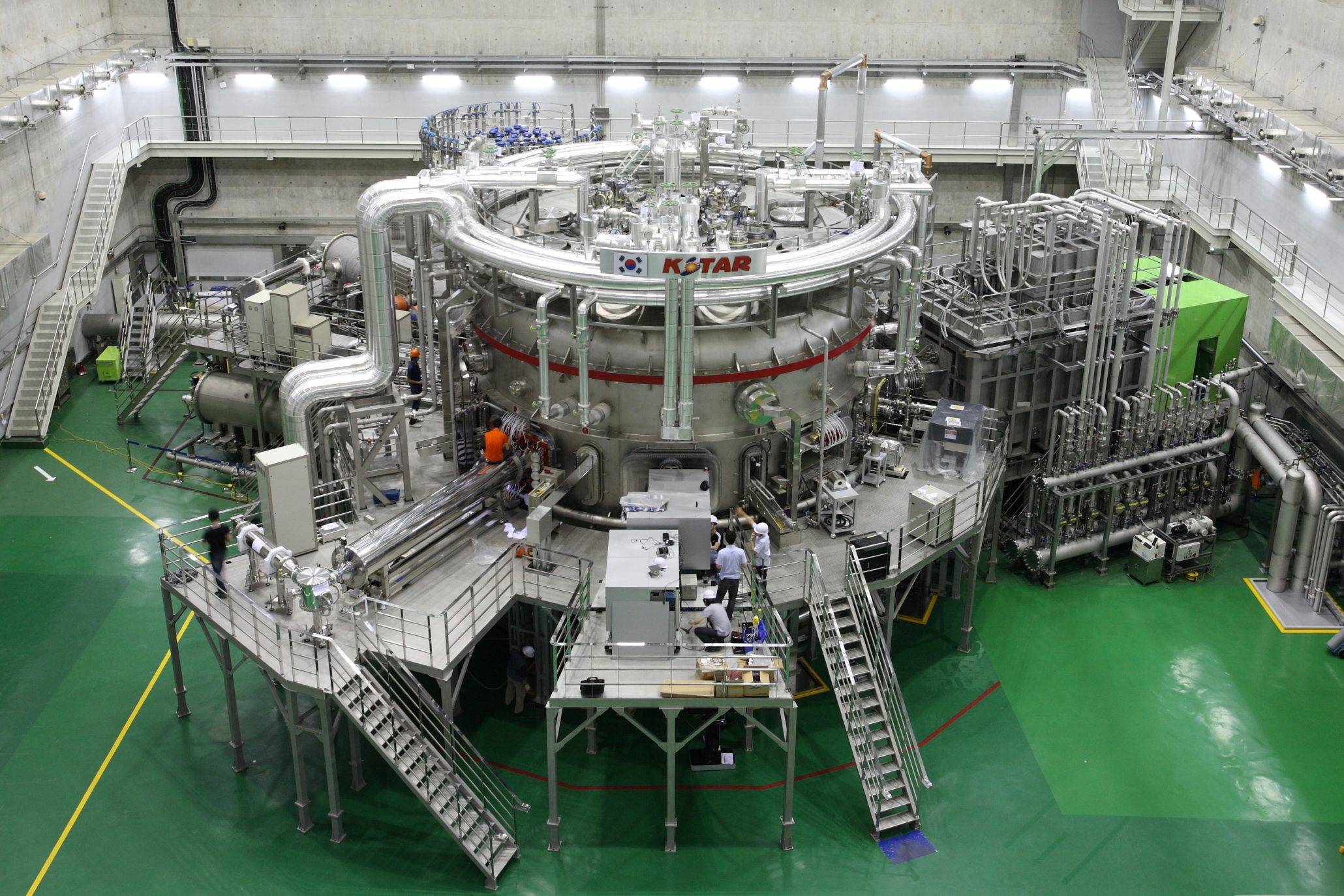

Сложностей несколько, одна из них — нестабильность локализованных краевых потоков плазмы. Исследователи, работающие с установкой KSTAR Tokamak продемонстрировали, что им удалось взять под контроль эту проблему. Это крайне важно, поскольку, если не решить ее, то плазма может разрушить внутреннюю поверхность вакуумной камеры.

Стоит отметить, что проблема является следствием симметричности магнитного поля установки — той симметричности, которая обеспечивает простоту (кажущуюся) работы с токамаками. Один из способов решить этот вопрос — создание внешних магнитных полей для подавления нестабильности.

Самое интересное то, что некоторые ассиметричные конфигурации магнитного поля токамака могут быть даже полезными в плане удержания плазмы в стабильном состоянии. Главное здесь — научиться выбирать «правильную» асимметричность, не допуская появления тех изменений в конфигурации магнитного поля, которые могут оказаться вредными.

Для решения этой задачи исследователи создали упрощенную модель совокупности магнитных полей, необходимых для поддержания плазмы в стабильном состоянии. На примере этой модели ученые стали искать варианты ассиметричной конфигурации, которые могут быть полезными в отношении поддержания плазмы в состоянии стабильности, не допуская разрушения стенок реактора. Одно из условий при этом — внутренние слои плазмы не должны испытывать влияния факторов, которые воздействуют на внешние слои.

Положительный момент в том, что исследователям не нужно знать финальный вариант точной геометрии магнитного поля. Все, что требуется — знать, когда размер магнитного поля станет слишком большим и стабильность его снизится.

Предыдущие исследования были посвящены определению критических значения полей, а также созданию необходимой геометрии, вычислению поля. Это необходимо для того, чтобы отсекать неблагоприятные для стабильности варианты конфигурации магнитного поля.

Сейчас команда исследователей, работающих с корейским токамаком, решила выяснить, какие магнитные поля (дополнительные) будут подавлять неустойчивость, какие — препятствовать разрушающим свойствам плазмы, а какие — способствовать появлению нестабильностей.

Благодаря функциональности KSTAR ученым удалось изучить самые разные конфигурации, получив в результате 6D-изображение, где каждый пиксель имеет цветную кодировку. Всего есть три градации цвета, кажую из которых можно описать, как хорошую, плохую и очень плохую.

После того, как модель была готова, ученые протестировали ее, проведя ряд испытаний. Как оказалось, им удалось обнаружить тот вариант конфигурации, который нивелирует нестабильность локализованных краевых потоков плазмы. Для того, чтобы создать оптимальную конфигурацию, эксперты могут увеличить количество электромагнитов, которые помогут увеличить кастомизируемость магнитных полей.

По мнению экспертов, работа ученых с корейским токамаком позволит приблизить тот момент, когда человечество все же получит свой практически бесконечный источник энергии.

Nature Physics, 2018: DOI: 10.1038/s41567-018-0268-8.

Комментарии (25)

GeMir

15.09.2018 22:176D-изображение, где каждый пиксель имеет цветную кодировку

Пространственные координаты и «цвет» — это 4 измерения. На что ушли ещё два?

celen

16.09.2018 03:05+1В физике плазмы часто работают в шестимерном фазовом пространстве, полученном путем перемножения пространств координат и скоростей. В этом пространстве строится функция распределения для каждого типа заряженных частиц, составляющих плазму и рассчитывается их взаимодействие. Возможно, имеется ввиду именно это.

Daddy_Cool

Здорово! Интересно было бы узнать детально, а то дьявол он… известно где прячется. Смущает вот это:

«исследователи создали упрощенную модель» вопрос — а что делал весь мир всё это время? Хотя может вопрос мощности компьютеров — тут надо решать магнитогидродинамическую задачу и плюс уравнения для состояния плазмы. Т.е. нагрузка будь здоров и без упрощений обойтись трудно.

Спасибо за ссылку на статью.

finlandcoder

В Южной Корее недавно уменьшили рабочую неделю до 56 часов. Было 80. Вопроси?

Daddy_Cool

Научная работа это ж не конвеер, тут прямой корреляции нет. На самом деле рабочий день научных сотрудников и так больше чем положено по КЗОТу. Т.е. например я думаю над рабочими задачами по пути домой, дома, и засыпая, собственно жизнь и работа есть одно целое. В этом свои плюсы и разумеется минусы. Сейчас воскресенье, я допиваю кофе, закрываю хабр и продолжаю рисовать графики для статьи. Этим же занимался и вчера.

В плане работников Южной Кореи — думаю первопричины успеха это организация и финансирование (как ни банально). Т.е. определение необходимых задач и поручение их правильным научным группам при хорошем финансировании. Т.е. это не есть собственно научные задачи. Самолично наблюдал, как при хорошем финансировании наши научные сотрудники решают весьма крутые задачи научно-инженерного характера. В чисто научных — финансирование играет не мотивирующую роль, а минимизирующую в плане необходимости отвлечения на сторонние задачи.

Kyushu

Сначала стали переводить время, потом создали ФАНО, потом его расформировали и министром науки сделали экономиста. В отличие от программистов, по крайней мере столичных, зарплаты ученых сильно отстают от уровня западных. И о зарплате в 2-3К евро западного постдока здесь можно только мечтать. По уровню оснащенности суперкомпьютерами уже на порядок отстаем от Китая.

Программы по моделированию плазмы создаются многолетним трудом научных коллективов. Вместо прямого DNS полных уравнений используются, главным образом, упрощенные модели. Проверка адекватности упрощенных моделей, совершенствование и отладка алгоритмов и программы занимают огромное количество времени. Кроме того, в плазме присуще такое количество разнообразных неустойчивостей, что корректное её описание (или как сейчас модно говорить — создание цифровой модели) практически невозможно.

andrey_gavrilov

вы это говорите, как человек, имеющий прямое (или какое то другое (тогда какое?) отношение к моделированию физики плазмы, или «из общих соображений»?

Kyushu

Прямым численным моделированием плазмы я не занимался, но занимался моделированием на основе простых моделей.

andrey_gavrilov

см. мой комментарий ниже, а в нем — цитату АДБ. Он ОЧЕНЬ скептически относится к идее «были бы суперкомпьютеры, и тогда бы мы УУУХ!!», более того, прямо говорит, что это не так.

А это, на секундочку, человек из мирового топа ТЯ-плазмистов. Автор двух современных крутейших _новых_ идей (новых, Карл! Такого уже десятилетия не было) для ОЛ.

andrey_gavrilov

*идей по удержанию, конечно.

Kyushu

Очень интересно. Мои коллеги на звенигородской конференции бывают, но все же, главным образом, работают в рамках МСС на основе магнито- и электрогидродинамических моделей CFD.

andrey_gavrilov

более того, даже результаты моделирования из первых принципов без понимания пользы не приносят, а понимания результаты моделирования автоматически не дают, внезапно. Есть красивые примеры подобного (например, проблема изотопного эффекта в токамаках), непонятный эффект наблюдается IRL, гирокинетический код его воспроизводит (на малых масштабах, есс-но), а что и почему происходит — непонятно (как минимум, на 43-й Звенигородской «все еще непонятно» было).

celen

Магнитодинамические задачи даже сейчас очень сложно моделировать правильно. Тут дело не только в компьютерных мощностях, но и в несовершенстве математики, скрытой за алгоритмами. Уравнение состояния плазмы — громоздкая нелинейная система уравнений в частных производных. Алгоритмов, позволяющих надежно смоделировать её поведение на компьютере (то есть придумать сходящуюся к ней систему разностных уравнений), насколько я понимаю, в общем не существует. Для многих задач есть какие-то свои подходы, позволяющие как-то обойти эту проблему, но они, в общем, несовершенны. Из всех моделей физики сплошных сред, модели термоядерной плазмы, пожалуй, самые сложные, и в лоб обычными методами вычислительной математики не берутся.

bugdesigner

В разработке, как и в научных исследованиях, часто бывает так, что проект разрастается и усложняется до невероятных пределов. А потом находится решение на столько простое, что начинаешь думать, как же мы не видели этого раньше?

Tyusha

Бытует вера, что любую физическую задачу можно просчитать на компьютере, стоит только взять побольше процессоров, памяти, и включать всё это «наподольше». Это не так. Во-первых, чаще всего нет адекватной модели, а в тех случаях, когда она даже есть, не факт, что для неё разработан вычислительный метод. В вычматах много нерешённых задач.

Daddy_Cool

В вычматах много нерешённых задач.

А приведите примеры, интересно. Я в курсе только гидродинамики. Для интересных задач нужен DNS, а это получается нереально — но там все упирается в мощности. Но наверняка есть и именно качественные проблемы.

Antinomy

Да практически любая задача с нелинейными эволюционными уравнениями при численном решении даст нелинейный вклад, который лавинообразно растёт со временем. В гидродинамике таких хватает (я солитонов касался), поэтому обычно предпочитают ставить и решать стационарные задачи. Из простейшего примера — моделирование погоды.

Или у вас вопрос был с поправкой на «бесконечную» вычислительную мощность?

andrey_gavrilov

для плазмы нужны решения «из первых принципов», DNS будет приближенной моделью, способной слажать где угодно.

А из первых принципов считать в интересных пространственно-временных масштабах/ объемах не получится, ибо дебаевский радиус и температура (скорость частиц).

Я потому выше вас и спросил, вы из каких оснований свое мнение по теме написали, — т.к. это мнение звучит сильно иначе, чем мнение известны мне ведущих ТЯ-плазмистов (мирового масштаба). Там, если кратко, вот так:

(АДБ (ИЯФ им. Будкера)).

BD9

Любую задачу можно решить на бумажке (лист А4 или салфетка) и даже без калькулятора (правда точность может быть не очень). Решается всё — вопрос в качестве.

Kyushu

«Механитис – профессиональное заболевание тех, кто верит, что ответ математической задачи, которую он не может ни решить, ни даже сформулировать, легко будет найти, если получить доступ к достаточно дорогой вычислительной машине». Физики шутят.