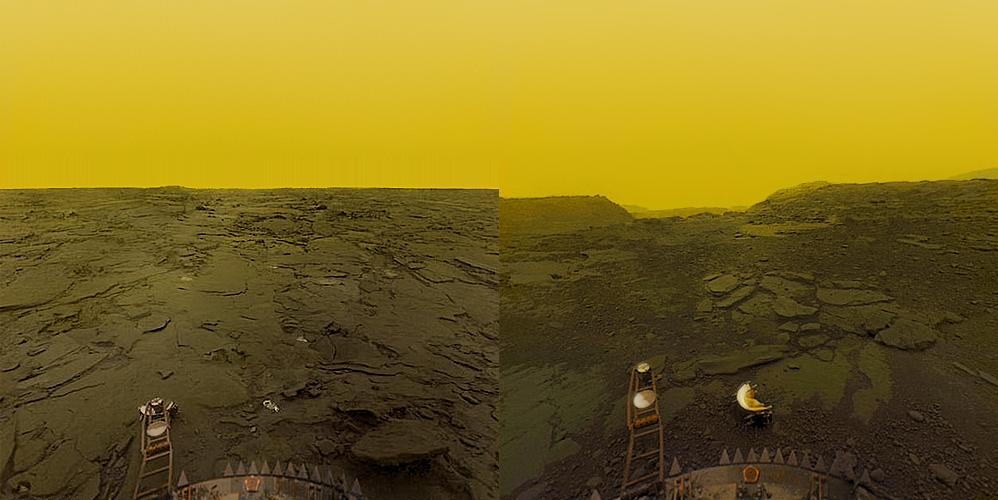

Справа: 1 марта 1982 года посадочный модуль «Венера-13» совершил мягкую посадку на поверхность Венеры и сбросил защитную крышку с камеры. Слева: попытка взять пробу венерианского грунта

Венера отличается крайне враждебными природными условиями. Из-за большого количества парниковых газов там крайне высокая температура (около 460°C) и давление около 9,4 МПа, примерно в 90 раз больше земного. Дополнительная проблема заключается в высокой концентрации SO2 в атмосфере (около 180 ppm у поверхности). Этой концентрации достаточно для формирования плотных кислотных облаков толщиной в десятки километров.

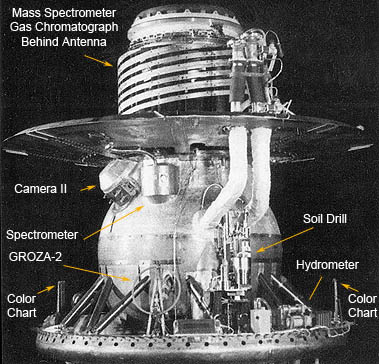

Из-за таких проблем разработчикам прошлых и нынешних космических аппаратов приходится внедрять экстраординарные меры для защиты кремниевых микросхем: это мощные корпусы высокого давления и/или системы охлаждения для защиты критически важной электроники. Установка защиты сильно повышает массу аппарата и стоимость миссии. С такой защитой абсолютный рекорд по времени работы на поверхности Венеры для земного аппарата составляет 2 часа 7 минут. Рекорд принадлежит межпланетной станции «Венера-13», спускаемый аппарат массой 1644 кг, посадочный модуль 750 кг.

Посадочный модуль «Венера-13»

Группа инженеров из Исследовательского центра НАСА им. Дж. Г. Гленна предложила новый материал для электронных схем, который позволит кардинально повысить выживаемость аппарата и снизить стоимость миссии. Для изготовления электроники они предлагают использовать новый материал.

В последние годы состоялось несколько впечатляющих экспериментов с надёжностью микросхем из карбида кремния (4H-SiC). В одном из предыдущих опытов та же группа из центра Гленна изготовила микросхемы из 24 полевых транзисторов с затвором на основе перехода (JFET), двумя уровнями металлических межсоединений и керамическим корпусом. Микросхемы устойчиво функционировали в печи при температуре 500°C в течение 1000 часов. Но те опыты проводились в земной атмосфере, поэтому сейчас группа подготовила ещё один эксперимент, на этот раз в кислотной атмосфере и под давлением.

Были изготовлены две интегральные схемы кольцевых генераторов на транзисторах JFET из карбида кремния. Кольцевые генераторы выбрали в первую очередь, потому что они работают с минимальным количеством металлических межсоединений (один выходной сигнал в придачу у стандартным +VDD, GND, и -VSS на питание). К тому же это принятый стандарт для демонстрации логических интегральных схем, их выходной сигнал можно различить даже в условиях существенных электрических помех.

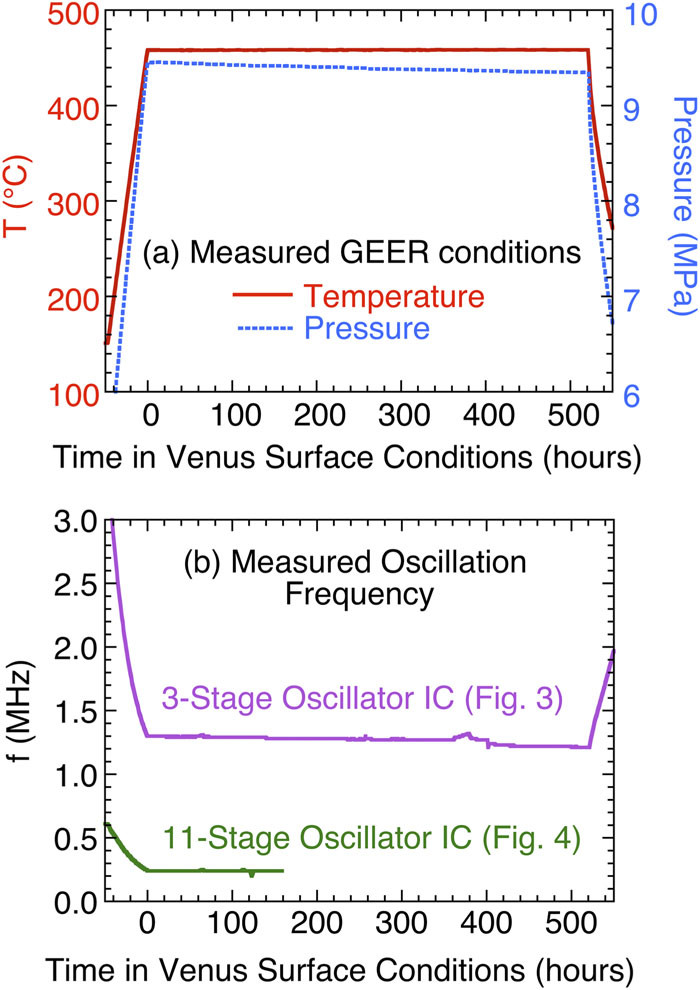

Для тестирования изготовили трёх- и 11-ступенчатый кольцевые генераторы. Их без всякой защиты поместили в физические и химически условия, соответствующие атмосферным условиям на поверхности Венеры. Опыт проходил в лаборатории экстремальных условий окружающей среды Исследовательского центра НАСА им. Дж. Г. Гленна — в камере объёмом 800 литров NASA Glenn Extreme Environments Rig (GEER).

Камера GEER в Исследовательском центре НАСА им. Дж. Г. Гленна для тестирования оборудования в экстремальных условиях внешней среды

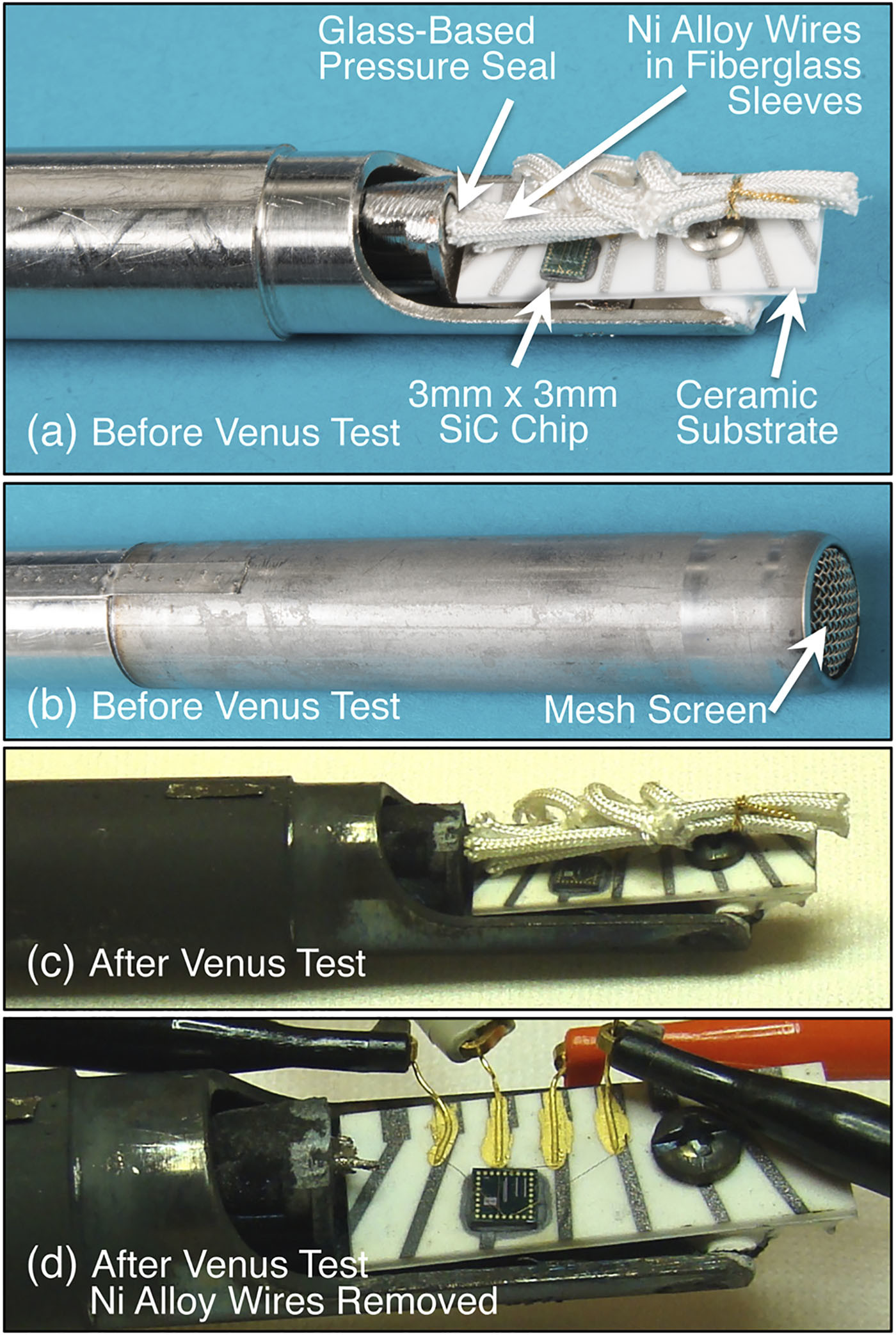

Чтобы снимать показания с чипа во время тестирования в камере был сконструирован специальный сквозной зонд, конец которого находился в камере. На иллюстрации показан этот конец зонда с интегральной схемой 11-ступенчатого кольцевого генератора до и после тестирования.

Микросхему упаковали в корпус 3?3 мм, электрические сигналы получали кабелю из четырёх проводов из сплава Nickel 201. Изоляция проводов выполнена из керамической теплоизоляции с дроблёным оксидом магния в оболочке из Инконеля 600. Чтобы изолировать зонд в камере GEER, концы с обеих сторон запечатали многократными циклами вулканизации жаропрочного стекла Ferro 1180A.

На один конец зонда установили крышку с отверстиями, через которые внутрь проникала кислотная атмосфера Венеры. Её видно на фотографии (b) вверху (Mesh Screen).

Перед отправкой «на Венеру», то есть в камеру GEER, интегральные схемы и зонды отработали более 47 часов в печи с земной атмосферой при температуре от 460°С до 480°С, а затем ещё 56 часов в камере GEER с умеренными условиями — температурой 460°С, в азотной атмосфере и под давлением 9,0 МПа. Только после этого в камеру подали SO2 и подняли давление.

Опыт в симуляторе венерианской атмосферы продолжался 21,7 суток. Сигналы от чипов из камеры по 14-метровому кабелю передавались на инструменты под компьютерным управлением, расположенные в безопасном месте. Питание 24 В на них передавалось таким же способом.

Как показано на графике, 3-ступенчатый кольцевой генератор отработал полностью 521 час эксперимента на стабильной частоте 1,26±0,05 МГц, а 11-ступенчатый отработал на частоте 245±5 КГц около 109 часов, после чего сигнал начал затухать и пропал через 161 час. Однако изучение микросхемы после эксперимента показало, что она осталась в полностью рабочем и функциональном состоянии.

Результат работы 11-ступенчатого кольцевого генератора в камере GEER (вверху) и после извлечения из неё в конце эксперимента (внизу)

Научная статья опубликована в декабре 2016 года в журнале AIP Advances (doi: 10.1063/1.4973429).

Комментарии (21)

nehrung

09.02.2017 21:13+111-ступенчатый отработал на частоте 245±5 МГц

Наверное, судя по графику, всё же килогерц?

Stan_1

10.02.2017 00:45+1Цитата из статьи: «Питание 24 В на них передавалось таким же способом.», то есть удаленно. Круто, конечно, что чип размером 3х3 мм вынесли за пределы капсулы защиты от давления и температуры. А аккумуляторы тоже 21 сутки будут работать вне такой защиты?

iG0Lka

10.02.2017 06:22+2так почему 11 ступенчатый перестал сигнал слать?

Tanriol

10.02.2017 11:37+1Провода в зонде, связывающие микросхему с внешним миром, закоротились.

iG0Lka

10.02.2017 15:20а почему еще раз не засунули с нормальными проводами?

дилетантством каким то наколеночным отдает…

Tanriol

10.02.2017 15:41+2Потому что это было установлено после завершения трёхнедельного цикла измерений, когда устройство было извлечено из камеры. Повторение трёхнедельного цикла измерений — удовольствие непростое и, вполне вероятно, недешёвое.

По завершении было установлено, что провода закоротило, а сама микросхема (после отключения проводов) функционирует. Вопрос того, что случилось с проводами и как этого избежать, остался на дальнейшую работу, я так понимаю.

wing_pin

10.02.2017 17:12-1Жду вашего исследования по теме проектирования электроники для работы в агрессивных средах и экстремальных условиях. Обязательно отпишитесь как только получите результаты.

Valerij56

10.02.2017 08:06+3Это, конечно, очень круто, но полностью обойтись без защиты и охлаждения не получится. Без защиты возникают проблемы даже у проводов питания, а силовые элементы неизбежно будут греться, и от них придётся отводить тепло в среду с температурой 460С

Greendq

10.02.2017 18:39+2Насколько я понимаю, если сделать устройство, работающее при температуре в 600 градусов, то отводить тепло в среду с температурой 460 градусов проблемы не составит :)

Valerij56

12.02.2017 09:51В принципе — да, правда эффективность рассеяния тепла зависит от разницы температур. Кроме того, можно делать системы охлаждения типа «холодильников», которые будут забирать тепло у электроники и отдавать его на радиаторы с температурой, скажем, 700С.

Смысл моего высказывания прост — не удастся обойтись совсем без систем охлаждения и без защиты, даже с такой электроникой. Они потребуются даже если компоненты будут нормально работать при температуре в 600 градусов.

REPISOT

10.02.2017 09:34+2В заголовке надо было писать «Сможет».

Так как его никто на Венере не проверял, чтобы сказать «может»,

turbopower

14.02.2017 11:08-1судя по снимку, для венеры лучше всего подойдут разработки на основе нейлона

п.с.вчера видел в ютубе мужика, легко режущего аккум ножницами без полыхания, основа — полимер.

ну вот, начало положено.

Valerij56

14.02.2017 22:23По снимку — может быть. Н что с нейлоном будет при температуре 460С и выше?

proton17

Из текста статьи не совсем понятно в чем новизна предложного решения. Карбид кремния в электронике известен с очень давних времен, именно на нем был обнаружен эффект выпрямления на pn переходе. И в настоящее время выпускается много п/п приборов на основе SiC, особенно в области СВЧ. Как мне кажется основным достижением можно считать именно создание ИС из 24 транзисторов, так как данный материал очень хренов в технологическом плане и сделать из него чип не так то просто. Еще, если мне не изменяет память, на основе SiC нельзя сделать хороший pn переход, через некоторое время он сильно деградирует, поэтому карбид применяют в основном в приборах, которые работают на основных носителях заряда.

proton17

Немного ошибся, чип из 24 транзисторов был раньше, сейчас представлен кольцевой генератор, но судя по всему он не сильно сложнее.

VT100

В данном случае (JFET) переход служит только для управления током основных носителей в канале потенциалом затвора. В номинальном режиме он смещён в обратном направлении, а если его утечка и будет расти — в некоторых пределах это можно скорректировать схемотехнически.

proton17

Я знаю как работает ПТУП, и данные дефекты возникают только при прямом токе, которого в затворе такого транзистора нет. Я просто привел один из существенных недостатков SiC технологии. Это одна из причин, почему сейчас их применения в основном ограничено СВЧ диодами Шотки и полевыми транзисторами.

golf2109

В 1985-1986 годах сразу после института, работал в отделе который занимался производством (созданием технологии) синих светодиодов на основе карбида кремния…

Ion_beam

Силовые SiC мосфеты — видел, а в СВЧ карбид видел, и сам работал — но только в качестве подложки под эпитаксию GaN (Gan-on-SiC). В статье сказано 4H-SiC, если это не ошибка, обычно растят 6H, это уже что-то новенькое.